从“法华观音”到“华严观音”

內容摘要:关于莫高窟第464窟后室所绘的“观音现身”画面,学界一直认为是一铺观音经变。但近年有研究者提出新说,认为是据《大乘庄严宝王经》所绘,故而将其定名为大“乘庄严宝王经变”,并推论南壁所绘“上师”人物形象为该经中提到的“阿苏啰”、诸多头戴冠饰的形象为“日天”“月天”诸天神。文章通过详细比较、分析这两种不同的定名,并对敦煌发现的西夏文《观音经》绘图刻本进行研究后认为,后室“观音现身”是根据《法华经·观音普门品》所绘,仍然是一铺观音经变,画面中出现所绘“国师”或“帝师”形象很可能与窟主个人有关。并在此基础上认为,后代只重绘了前室和甬道,而有意保留后室壁画,很可能是考虑到“观音现身”与“善财童子寻访善知识”二者之间有许多共同之处,因而进行了融通,而原本的“法华观音”也就转变为“华严观音”。

关键词:观音现身;《大乘庄严宝王经》;西夏文《观音经》;西夏文《华严经》;善财童子五十三参

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0020-13

The Transformation of Avalokitesvara from the

Lotus Sutra to the Garland Sutra

—A Study on the Identification of the Murals in the Main Chamber of

Mogao Cave 464 and the Relation of the Painting with the Antechamber

ZHANG Yuanlin

(Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:For many years, a painting depicting the “Manifestation of Avalokitesvara” in the main chamber of Mogao cave 464 has widely been regarded as an illustration of Avalokitesvara. In recent years, however, some researchers have come to believe that this mural was actually painted based on the Avalokitesvara Guzakarazdavyuha Sutra. They therefore conclude that the primary subject is Avalokitesvara-Guzakarazdavyuha and infer that the image of the “master” is most likely Asura, who is mentioned in the sutra, while the figures wearing crowns represent various deities such as the sun and the moon. By carefully comparing and analyzing these analyses together with the block-printed version of the Avalokitesvara Sutra in Tangut script discovered in Dunhuang, the author comes to the conclusion that the “Manifestation of Avalokitesvara” in the main chamber was created according to the Chapter of the Universal Gate from the Lotus Sutra. In addition, analysis of the history of the cave leads to the inference that the illustration does depict Avalokitesvara, but that the figure of the “master” or royal preceptor in the painting was likely associated with the donor who sponsored the construction of the cave. On this basis, it can be concluded that only the antechamber and the corridor were repainted in later times because the cave donor wanted to maintain certain thematic similarities between the “Manifestation of Avalokitesvara” and “Sudhana Visiting the Fifty-three Kaly?觀namitra” scenes in Buddhist scripture. During later renovation of the cave, the original mural containing Avalokitesvara as he appears in the Lotus Sutra was replaced by a depiction more closely in line with his form in the Garland Sutra.

Keywords:Manifestation of Avalokitesvara; Avalokitesvara Guzakarazdavyuha Sutra; Avalokitesvara Sutra in Tangut script; Garland Sutra in Tangut script; Sudhana Visiting the Fifty-three Kaly?觀namitra

(Translated by WANG Pingxian)

一 缘 起

第464窟位于莫高窟北区最北端,是一个由前室、甬道和后室组成的洞窟{1}。学界一般认为,后室壁画为西夏原绘,甬道和前室为后代重修、重绘{2}。一直以来,学界都认为该窟后室南、西、北三壁所绘的20个方格中的画面是观音“三十三现身”的内容,是一铺观音经变。但近年来一些青年学者也对这一传统定名提出了质疑。其中,敦煌研究院青年学者王慧慧、朱生云在2021年4月举行的“敦煌西夏石窟研究青年工作坊”上合作发表了《莫高窟第464窟〈大乘庄严宝王经变〉考释——莫高窟第464窟研究之三》 (以下简称《宝王经变考释》)一文。他们虽然也认同后室的这些画面表现的是“观音现身”,但却认为它们并不是根据《观音经》所绘,而是依据北宋天息灾所译《大乘庄严宝王经》(以下简称《宝王经》)所绘。他们并结合后室东壁门上绘制的六字真言等内容,将其定名为大乘庄严宝王经变{3}。这一新的定名也引起了学术界一定的关注。那么,这些画面究竟定名为观音经变还是大乘庄严宝王经变?笔者以为,正确解读和定名后室这些画面,不论对于我们从整体上认识后室的功能体系,还是对于我们探讨后代重修时为何没有对后室壁画进行改動的原因,以及后室与前室间可能存在的关联等,都具有重要的参考价值。故此,本文方在比较上述两种观点的基础上,对后室壁画定名及其与前室之关系提出自己的思考,以求教于学界。

二 莫高窟第464窟“观音现身”画面

两种定名之比较

该窟后室为方形覆斗顶方形小窟,东西进深约3.8米,南北宽约4米其中,后室南、西、北三壁共分上下两排共绘有20个方格,每一方格内绘有数身人物形象。具体为:西壁上、下两排,每排绘出4格,共8格;南壁和北壁均上、下两排,每排3格,每壁共6格。在西壁上方第2格与第3格交界处的位置还绘有一圆轮,内原绘有一身水月观音像,但现已不存(图1){1}。

尽管在它们的释读和定名上存在不同观点,但学者们对这20个画面进行解读时,都是按照自上而下、自左至右,从西壁、北壁,到南壁的顺序依次进行的。

1. “观音经变说”:早在1982年敦煌文物研究所编《敦煌莫高窟内容总录》中,已将该窟三壁的画面释读为表现“观音现身”的《观音普门品》。不过仅笼统、重复地列举了数身[1]。此后,罗华庆先生在《敦煌艺术中的〈观音普门品变〉和〈观音经变〉》一文(以下简称“罗文”)附录一《内容调查表》中,首次较为详细地列出了该窟画面表现的17个“观音现身”,即:佛身、辟支佛身、声闻身、梵王身、帝释身、自在天身、大自在天身、天大将军身、毗沙门天身、小王身、长者身、居士身、宰官身、婆罗门身、四众身(比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身)、众妇女身、童男童女身{2}[2]。但因罗文并没有指出与这17个现身相对应的具体画面,因此,严格地讲来,还不能说是对这些画面的具体考释。之后,梁尉英先生在《敦煌石窟艺术·莫高窟第四六四、三、九五、一四九窟(元)》(以下简称“梁文”)一书以“图版说明”的形式对这20格画面中的19格画面一一释读并定名。其定名依次为:声闻、佛、佛、宰官、帝释、自大天、大自在天、毗沙门天、人王、优婆塞、长者、居士、天、比丘比丘尼、妇女、四天王、比丘、童男童女、药叉[3]。不过,梁文认为这些画面是综合了《首楞严经》和《观音经》这两部经中关于“观音现身”的内容而成。如“四大天王”定名的依据即是《首楞严经》所出。梁文在学界首次对这20格画面进行明确释读和定名,为我们进一步释读这些画面打下了宝贵的基础。但是,梁文定名中的一些重复定名和前后不一致的定名也被《宝王经变考释》一文所质疑{3}。

2. “宝王经变说”:如前所述,此说是对梁文质疑的基础上提出的新说。该说对这20格画面新的释读和定名依次为:1. 声闻身,2. 佛身,3. 独觉身,4. 梵王身,5. 帝释身,6. 某天,7. 大自在天身,8. 那罗延天身,9. 毗沙门身天,10. 某天,11. 优婆塞身,12. 长者身,13. 某天,14. 某天,15. 比丘比丘尼身,16. 妇女身,17. 某天,18. 阿苏啰身,19. 父母身,20. 药叉身。而《宝王经》卷一中的观音“二十现身”依次为:1. 佛,2. 菩萨,3. 缘觉,4. 声闻,5. 大自在天,6. 那罗延天,7. 梵王,8. 帝释,9. 日天子,10. 月天子,11. 火天,12. 水天,13. 风天,14. 龙,15. 频那夜伽,16. 药叉,17. 多闻天王,18. 人王,19. 宰官,20. 父母[4]。两相比较,笔者认为,《宝王经变考释》对这20格画面的定名和排序,与《宝王经》中的“二十现身”之间差异明显,甚至存在自相矛盾之处:其一,文中明确定名的画面只有15格,另外5格仅以“某天”及“某天众”称之。虽然该文中也推测其中可能有日天子、月天子、火天、水天、风天这“五天”中的某天,但其理由并不充分;其二,在上述15个定名中,不见菩萨、龙、频那夜伽和人王这4身。对此,文中仅推测西壁上部正中圆轮中原来所绘的水月观音很可能也代表“菩萨身”,而对于其他三身为何“缺席”,则没有作出解释;其三,更令人困惑的是,在上述这15个明确的定名中,真正见于《宝王经》观音“二十现身”的只有10个,而优婆塞、长者、比丘比丘尼、妇女、阿苏啰这5个现身并不在其列,相反,其中的优婆塞、长者、比丘比丘尼、妇女这4个现身却位列《观音经》的观音“三十三现身”之中。这显然又与该文的基本观点相矛盾。对此,作者仅解释了“阿苏啰”的定名理由,对其他4个定名均未作解释;其四,关于第18格画面中无头光,头戴山形莲花僧冠的人物形象的定名。虽然前述梁文将其定为“现比丘身”显然是错误的,但该文将其定名为“现阿苏啰身”也难以令人信服。理由如下:首先,在《宝王经》中虽然也讲到,除了前述“二十现身”之外,观音还以包括阿苏啰身在内的其他“变化身”为众讲经,其数目远不止二十身{1}。但作为该文立论依据的 “二十现身”显然专指前者,阿苏啰身并不在其列。因此,如果把阿苏啰身等算上的话,这又与其立论依据相矛盾;其次,虽然该文以《宝王经》中描写阿苏啰时的“有微妙盖、天冠珥珰,上妙衣服”之句作为其定名的图像依据,但是该格画面中的那身主要人物并未佩带耳珰。更为重要的是,与其他19格画面中主要人物形象均带有头光不同的是,该格画面中的这身主要人物并没有带头光。笔者以为,这一不同很可能暗示其为现实中的某位真实人物。至于其头戴的山形莲华冠形僧帽和头顶上方的大伞盖,我们从榆林窟第29窟主室南壁门东侧所绘的真义国师西毕{2}智海的供养像中可知,这是西夏、元时期国师或者帝师等高僧图像的“标准配置”。因此,该文将这一身人物定为阿苏啰,无论从文本还是图像依据上看,都不能令人信服。而且笔者更倾向于认为,这身无头光的现实生活中的人物形象跻身于“观音现身”之列,当是“加笔之作”。之所以出现这样的情况,很可能与窟主个人有关(详后)。

以上,笔者对关于后室画面的两种不同观点作了介绍与比较。通过比较,笔者发现,虽然此二说各有优劣,但仅从对这20个画面的释读这一点看,“观音经变说”对20个画面都有明确的释读,定名顺序也大体与《观音经》相一致。其存在的疑问多体现在对个别画面的释读上。相比之下,“宝王经变说”明确释读的画面数量不仅不及前者,其定名的顺序也与《宝王经》明显不同,且有较大的跳跃性。可以说与经文文本间存在着较明显的出入。可见,“旧说”未必不可取,“新说”未必就可信。

再进一步,笔者注意到,《观音经》在描述观音“三十三现身”时,其行文详略其实是有变化的。即,从开始的“现佛身”到“现婆罗门身”为止,中间的每个“现身”都重复两遍。不过之后则不再重复,而是以“合并同类项”的方式简化叙述。但到了最后的“现执金刚神身”时,又重复了两遍。这样行文下来,《观音经》中具体描述观音“三十三现身”的经文句恰好形成了19个完整的断句。而在第464窟“观音现身”的这20格画面中,如果除去南壁那一格主要人物不带头光的画面,数目也正好是19格。难道这仅仅是一种巧合吗?值得关注的是,同样的断句也出现在敦煌研究院藏的一件带插图西夏文《观音经》刻本上(馆藏号D0670)。该刻本是1959年在莫高窟窟宕泉河东岸残塔中发现的两件带插图的西夏文《观音经》刻本中首尾完整的一件。根据陈炳应先生《图解本西夏文〈观音经〉译释》(以下简称“陈文”)一文对这件刻本的译释,该刻本完整地译自汉文《观音经》,只是在个别字句、词上有所变化[5]。该刻本经首扉页为一身水月观音像(图2)。正文采用“上图下文”的版式,上方約四分之一的空间绘出图解画面,共有54个画面,下方约四分之三的空间是竖写格式的西夏文经文,共有256行。其中完整讲述 观音“三十三现身”的经文也分成19个自然段,与汉文《观音经》的19个断句完全一致。而且,经文上方对应的图解画面也共有19个。依据下方相应的经文,可知这19个画面依次表现了观音“三十三现身” 的全部:1. 佛身,2. 缘觉身,3. 声闻身,4. 梵王身,5. 帝释身,6. 自在天身,7. 大自在天身,8. 天大将军身,9. 毗沙门身,10. 小王身,11. 长者身,12. 居士身,13. 宰官身,14. 婆罗门身,15. 比丘比丘尼、优婆塞优婆夷身,16. 妇女身,17. 童男、童女身,18. 人非人等诸天众身,19. 执金刚神身。可见,这19格画面完整表现了观音“三十三现身”。王慧慧在此前发表的讨论第464窟壁画被盗的文章中也曾认为该《观音经》刻本图像与该窟所绘水月观音像及“观音现身”壁画有相似之处[6],但她在《宝王经变考释》一文却没有提及该刻本。笔者以为,我们在释读同时代的第464窟表现“观音现身”画面时,同样不能忽视该件文书透露出的上述信息。

综合以上分析,笔者认为,解读第464窟“观音现身”画面,《观音经》仍然是最有力的线索。只是由于此前的研究者在具体画面的释读上存在着一些含糊甚至误读之处,才使后来的研究者产生了疑惑。下面,笔者以《观音经》为线索,结合前述诸家解读,并参考上述西夏文刻本《观音经》,对该窟“观音现身”画面再次进行释读。

三 莫高窟第464窟“观音现身”画面再释

以上比较表明释读顺序与《观音经》中观音“三十三现身”次第展开的顺序是一致的。下面,本文也将依此顺序,以《观音经》为蓝本,对这20格格画面内容再次予以释读,并在文末将释读结果从1—20编号列出。

1. 西壁画面

西壁通壁绘上下两排方格形,每排四个,共八个格子画面。其中,上排第二格、第三格子交接处绘有一圆轮。如前所述,圆轮内绘水月观音一身,现已不存,排第四格子中的画面也有部分剥落。西壁其他画面皆完整、清晰(图3)。

依《观音经》,观音“三十三现身”中的前八个“现身”以 “佛身”始,以“天大将军”止。如经中所云:“佛告无尽意菩萨‘善男子!若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;应以天大将军身得度者,即现天大将军身而为说法……”[7]

不过,上排左起第一格画面中的人物并非佛陀形象,而是一身有头光和身光、身着镶边交领僧服(袈裟)的端坐于莲座上的佛弟子形象(图4)。梁文和《宝王经变考释》皆将其定名为 “现声闻身”。笔者亦认同这一定名。这一形象,与前述西夏文刻本中的“现声闻身”的形象也很相似。不过,该窟将原本排序第三的“现声闻身”提前至第一格,似更强调“现声闻身”。

第二格、第三格子画面中均是顶有肉髻的佛陀形象。梁文均将其定名为“现佛身”,《宝王经变考释》则分别定名为“现佛身”“现独觉身”。在佛教中,所谓的辟支佛、独觉、缘觉是同一类人,专指通过修头陀行以求得自我解脱的修行者。在敦煌表现“三十三现身”的画面中,常以佛陀形象身来表现“辟支佛身”。这或许是出于画工对汉文名称“辟支佛”的误解吧?如盛唐莫高窟第217窟东壁观音经变、盛唐莫高窟第45窟南壁的观音经变、晚唐莫高窟第85窟窟顶南披的《法华经·观音普门品》画面。同样,西夏文刻本中的“辟支佛身”也是一身立佛陀形象。是故,笔者赞同。将第二格、第三格画面依次定名为“现佛身”和“现辟支佛身”。第四格画面中的人物头戴进贤冠,身着宽袖交领袍服,脚着云头履,端坐于床榻之上。梁文将其定名为“宰官身”,《宝王经考释》定名为 “梵王身”。类似的形象,在本窟“观音现身”的其他画面中也可见到。单从图像上确实难以区别。不过,根据《观音经》中的排序,此画面当是“现梵王身”。故笔者认同“梵王身”之定名。下排左起第一格内头戴宝冠,身着宽大袍服,双手合掌的人物因其额头上绘有竖起的第三只眼,故毫无疑问是“现帝释天身”。紧接着的第二格、第三格内的人物十分相似,均头戴进贤冠,着袍服,正襟端坐。梁文依次将其定名为“现自在天身”“大自在天身”,《宝王经变考释》分别定名为“某天”“大自在天”。在西夏文刻本中,表现“自在天”和“大自在天”的两个人物形象也十分相似,均戴头冠,着袍服端坐。故笔者也认同意梁文的定名。第四格内画面大部分残破,但从人物形象残存部分来看,当是一个头戴天王冠、身着铠甲的人物形象(图5)。但梁文的“图版说明”中唯独不见对这个画面的释读。《宝王经变考释》将其定名为“那罗延天”,在《观音经》的观音“三十三现身”中并没有此天。不过,从西夏文刻本中的“天大将军身”也是一身头戴天王冠、身着铠甲的武将形象推断(图6),笔者认为,将此画面定名“现天大将军身”当无误。

由此,笔者认为西壁8格画面表现的是《观音经》中观音“三十三现身”中的前八个“现身”。具体见表1。

2. 北壁画面

北壁通壁绘上下两排方格,每排三格,共六格。个别方格内画面虽有剥落,但主要人物形象均基本保存完好,画面也清晰可识(图7)。

依《观音经》,观音“三十三现身”中的第九至十四个“现身”以“毗沙门天王身”始,至“婆罗门身”止。如经中所云:“应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;应以小王身得度者,即现小王身而为说法;应以长者身得度者,即现长者身而为说法;应以居士身得度者,即现居士身而为说法;应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法……”[7]57

北壁上排左起第一格内身着铠甲,左手托塔的天王形象,毫无疑问,是毗沙门天。第二格中的王者形象,与前述西壁上排第四格中的“现梵王身”中的人物很相像。梁文将其定名为“人身王”,即《观音经》中的“小王身”;《宝王经变考释》推测为“日天”。但笔者认为这一身形象更多地与西夏文刻本中的“现小王身”中的人物形象相近。故笔者亦认同“小王身”的定名。第三格中的端坐人物是一身头顶扎巾的平民长者形象。梁文和《宝王经变考释》均将其定名为“现优婆塞身”。但在《观音经》观音“三十三现身”中,“优婆塞身”是与“比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷”这“四众身”一起出现的,它并没有单独出现过。而且,相比其他画面类型装束的人物,其面相也呈现出一种沧桑感。故笔者认为表现的是“现长者身”。不过,西夏文刻本中的“长者身”则是头戴展脚幞头、身着官服的官员形象。下排左起第一格内的人物则是一身头戴虚顶毡帽、身着红色圆领袍服、面色安详的中年男性形象。梁文和《宝王经变考释》均将其定名为“长者身”。但与上述有沧桑感面容的人物形象相比,其面相和身形都显示出中悠然的中年男性气派。故笔者将其定名为“现居士知”。第二格内人物头戴进贤冠,左手握一长长的抚尺或醒木者。梁文定名为“居士身”,《宝王经考释》定为“月天身”。但因其手中所持的 抚尺或醒木,多为官吏所持,故笔者将其定名为“现宰官身”。第三身人物为头顶螺形垂髻,下着紧口罗衫裤,脚穿乌靴的外道人物装扮。梁文将其定为“天人”,《宝王经变考释》认为是“某天”。但笔者则认为它是“婆罗门身”(图8)。前述西夏文刻本中的“现婆罗门身”也是一身头顶螺形垂髻,打着绑腿的站立的外道人物形象(图9)。

由此,笔者认为北壁6格画面表现的是《观音经》中观音“三十三现身”中的第9—14“现身”。见表2。

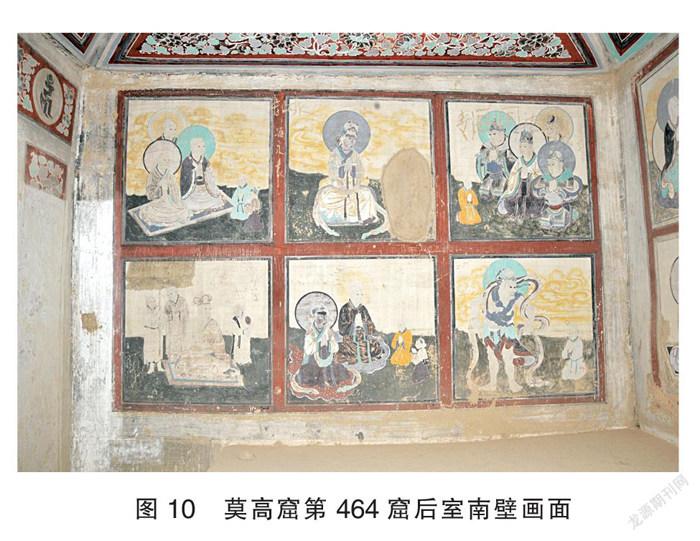

3. 南壁画面

南壁通壁绘上下两排方格,每排三格,共六格。该壁除上排中间方格内画面部分剥落外,其余壁画均保存完好,画面也清晰可识(图10)。

从《观音经》经文看,从“现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身”开始,经中不再对每个“现身”一一单列,重复叙述,而是将它们归成四大类后统一叙述。直到最后的“现执金刚神身”才又重复一次。因此,若照上述西壁和北壁的图例,每一方格表现相应的现身的话,加上最后一身“现执金刚神”,按理只要绘出五个方格就足够了。但南壁却仍然绘出了六个方格,似乎多出了一格“现身”?这是为什么呢?

我们先来看南壁上排画面。上排左起第一格中绘有五身人物形象。其中三身带头光的主要人物,两身次要人物分别为世俗的男女形象。三身主要人物中,一身为身着袈裟的比丘,一身为身着袈裟的比丘尼,一身为头戴幞头的世俗男性人物。梁文和《宝王经变考释》均定为“比丘、比丘尼身”但均未对这一身头戴幞头的世俗男性人物形象作说明。考虑到这一身人物形象,筆者将这一画面定名为 “现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身”,简称“现四众身”。第二格画面虽然部分残损,但主要人物形象尚完整,为一身头戴高髻花冠的世俗女性形象,当表现“现妇女身”;第三格画面中绘有5身人物形象,四身为有头光的主要人物形象分前、后两排端坐。前排三身人物中,中间一身头戴进贤冠,着交领宽袖袍服,两侧各一身头戴天王冠,身披铠甲。后排一身人物,头戴冠,着袍服(图11)。如前所述,梁文据《首楞严经》卷六将其定名为“四天王身”。但是,这四身人物中身着铠甲的只有两身,也未见有手中托宝塔的人物形象,显然不应定名为“四天王”。而在《观音经》中尚未与本窟画面对应的“观音现身”还有三个。其中,“童男、童女身”和“执金刚神身”显然与此画面中的人物形象不符。那么,就只有“应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,即皆现之而为说法”最有可能了。笔者注意到,在晚唐莫高窟第85窟窟顶南披法华经变中,表现这一“现身”的画面即是一身头戴天王冠、身披铠甲的天王形象(图12)。在西夏文刻本中的相应画面上,我们也可看到两身头戴进贤冠、身着交领宽袖袍服的人物形象(图13)。据此,笔者认为这一画面表现的即是同样的内容,可将其简称为“现诸天神身”。至此,《观音经》观音“三十三现身”中,只剩下“童男、童女身”和“执金刚神身”有待与画面对应。

再来看南壁下排的三格画面。我们暂且放下左起第一格画面。先来看第二格、第三格画面。第二格画面中绘有对坐的4身人物,二男二女。主要人物为一对并坐带头光的青年男女,面相俊秀,皆头戴冠饰。梁文定为“现童男、童女身”,《宝王经变考释》定为“现父母身”。毫无疑问,这个画面当表现“现童男、童女身”。第三格画面的主要人物为一身身形高大、孔武有力的力士形象。其身披长长的飘带,两手于腰间紧攥飘带,凛然而立。这一形象,与前述西夏文刻本中身披飘带、执金刚而立的“执金刚神身”形象有相似之处。梁文将其定名为“药叉身”,亦即金刚——“药叉,即指金刚、金刚力士、密迹金刚,是佛界护法善神”[3]216。据此,笔者认为,虽然其手中并未执武器,但人物形象的确表现的是金刚力士形象,这一画面当表现是观音“三十三现身”中最后的“执金刚神身”。至此,《观音经》中的观音“三十三现身”已经在本窟的上述19格画面全部表现出来了。那么,南壁下排左起第一格画面中那身头戴僧帽、没有头光的主要人物形象这又如何解释呢?

南壁下排左起第一格画面上共绘出4身人物。其中主要人物是一身项无头光、头戴山形莲花冠、身着袒右袈裟、端坐于毡席上的高僧形象。其身后有两身人物,一身是比丘尼,一身是着圆领袍服,扎着腰带的侍者形象。后者手擎一顶有着厚厚垂幔的华盖。在其左侧,也侍立一身肩披绶带、手执小团扇的侍者形象(图14)。梁文将其定名为比丘,《宝王经变考释》将其定名为“阿苏啰”,均不能成立。笔者注意到,这身没有头光的人物头上戴的山形莲华冠虽然与该窟其他画面中人物所戴的头冠不同,但还可见于榆林窟西夏时期所开的第29窟后室南壁门东所绘有“真义国师西毕智海”的供养像(图15)。该国师也头戴山形莲华冠,身着右衽短袖袍服{1}。其身后也有一童子为其撑一顶圆形伞盖。不同的是,该国师供养像带有头光。这不能不使人联想到西夏、蒙元时期的国师制或帝师制度。在现存西夏时期的文献中可见冠以“帝师”“国师”“上师”等头衔的真实的高僧人物。据研究,西夏“帝师”制度可能设立于仁宗天盛年间(1049—1170){2}。国师在国家层面的影响力,有时仅次于皇帝——“西夏国俗,自其主以下,皆敬国师,凡有女子,必先荐于国师,而后敢适人。”{3}西夏佛教深受吐蕃佛教的影响,尊为帝师、国师的,多是吐蕃僧人[8]。其中吐蕃高僧波罗显胜第一个被封为帝师,故也有学者认为这一制度最早有可能来源于吐蕃佛教[9]。笔者认为,南壁画面的这身人物很可能即表现西夏王朝的某一位国师或帝师级的高僧,其形象“跻身”于“观音现身”画面中,与自认为或被认为是观音菩萨的化身的这一认知有关。在中国佛教中把真实的历史人物,特别是高僧神化之后作为观音的化身的传统,早在南北朝时期就存在了。突出的例子就是南朝时期的宝志和尚与唐代的泗州僧伽的事迹{4}。而在藏传佛教中,吐蕃国王松赞干布也被视为观音菩萨的应时化现身,其所建造的布达拉宫,意即补怛珞珈,观音之道场。因此,笔者将其定名为“国师身”。笔者还推测,其之所以没有像榆林窟第29窟的西毕智海国师像那样绘出头光,或许表明在第464窟开凿时他仍健在?此外,沙武田先生根据瓜州榆林窟和东千佛洞一批西夏窟中所绘、塑的国师或上师的形象认为,瓜州的西夏洞窟中更多受到官方佛教的影响,应归入西夏的“官方佛教”系统[10]。笔者以为,莫高窟第464窟后室也当纳入这种“官方佛教”体系之中。笔者对南壁6格画面的释读见表3。

最后,后室西壁的水月观音及窟顶所绘五方佛是否与《宝王经》有关呢?《宝王经变考释》也谈到,除了本窟外,莫高窟第96窟、榆林窟第29窟这两个题有六字真言的洞窟中同时出现了水月观音像。我们知道,唐代周昉“妙创水月观音之体”,但其原型主要来自《华严经·入法界品》中的补怛珞珈山观音。该品讲善财童子受文殊菩萨指点,先后参访了五十三位“善知识”的故事。其中第二十七位善知识就是在南海普陀珞珈山道场说法的观音菩萨。初唐莫高窟第332窟东壁门上方所绘珞珈山观音经变,中心柱南向面所绘卢舍那佛像,中心柱东向面上方的所绘文殊、普贤像等均与《华严经》有关。至西夏时期,关于观音的经典大量出现。除了传统的《法华经》系统的经典外,还有密教系统的经典{1}。有研究者认为,从莫高窟第332窟,直至第148、158、196窟等的相关观音图像,正反映了观音密教化的演变历程,例证了密教观音的《华严经》渊源[11]。随着密教观音信仰的盛行,到北宋、西夏时期,水月观音也成为观音图像中的一个流行样式。在西夏时期的《法华经·观音普门品》和单本的《观音经》刻本上的插画上也常以水月观音像代表观音{2}。除了前述西夏文《观音经》刻本扉页外,在俄罗斯科学院圣彼得堡分所所藏几件黑城汉文《观音经》刻本插图中也多见有水月观音像。如编号为俄TK90的刻本上的插画主尊就是一身半侧着身交脚而坐的水月观音。其右手抚膝,左手下托莲座。身旁的岩石上放着插有杨柳枝的净瓶(图16){3}。而编号为俄TK117的《高王观音经》刻本扉页上的水月观音像前还出现了一对持香炉的供养的世俗男女人物(图17){4}。此外,编号为俄TK 176的刻本《法华经·观音普门品第二十五》的插画上也可见呈正面坐姿的水月观音像{5}。莫高窟第464窟后室西壁的水月观音像当是在这样一种背景下出现的。而且,在莫高窟第464窟前室也曾发现《观音经》和《高王观世音经》的写本残片。另外,在以观音信仰为主题的中唐莫高窟第161窟南北壁分绘文殊变、普贤变,在东壁门上又画一铺珞伽山观音,均与《华严经》有关。有研究者认为,该窟窟顶四披所绘的四幅观音曼陀罗连藻井同井心所绘十一面观音曼陀罗,即是密教五方佛图像的一种神变[12]。而笔者进一步认为,莫高窟第464窟后室窟顶五方佛与西壁水月观音像共同出现,当是这一种组合的延续。可见,水月观音像和“观音现身”画面及东壁门上方体现观音法力的六字真言,出自不同的经典。而《宝王经》也仅可能是六字真言所依据的经典之一。

四 莫高窟第464窟后室与

前室的关系蠡测

从现存状况看,莫高窟第464窟在后来进行重修、重绘时,基本没有对后室壁画进行改动,只是将原本绘有花卉图案的东壁门两侧的壁画刷白,上题回鹘文佛教诗歌[13]。但却在甬道覆以重层壁画,并将甬道北侧壁向前室延伸,在前室西北角形成了一个小隔室{1}。这样的处理,是否意味着后代重修或重绘者对于后室原有壁画内容的某种认同呢?上述对莫高窟第464窟后室“观音现身”经典依据的解明,也为我们思考这些问题提供了一种可能。笔者在此作一蠡测。

从现存壁画看,甬道及前室壁画均为后代重修、重绘。后代重修时,甬道在重修时将北壁向前室延伸,在前室后部各形成两个小隔室。前室南、北两壁壁面每壁各20格,共40格,内绘故事画。惜画面多有缺损(图18)。经梁尉英结合伯希和所拍照片释读,它们表现的是《华严经·入法界品》中“善财童子五十三参”的内容{2}。

根据学界研究,华严信仰在西夏也很盛行,其影响一直延续至蒙元时期。蒙元初期的西夏后裔慧觉法师即精研华严,影响甚广。在其所著《华严忏仪》中,曾详列西夏以来弘扬华严学的诸国师、帝师。前述榆林窟第29窟的西毕(鲜卑)智海国师也以精研华严教义而称名于当时[14]。笔者推测,第464窟南壁那身头戴莲花冠僧帽,没有光的国师或帝师很可能也是一位精研华严的高僧。而如前所述,善财童子五十三参即是华严信仰最重要的环节之一。在《华严经·入法界品》中,补陀珞珈山观音是善财童子五十三参中遇到的第一位具有菩萨身份的“善知识”。而如前所述,怛珞珈山观音即是水月观音像的原型。在西夏时期,随着水月观音像在《法华经》和《观音经》刻本中的大量出现,原本不见于法华类经典中的善财童子的形象也与观音菩萨出现在同一画面中了。刘玉权先生认为,前述敦煌发现的西夏文刻本扉页水月观音图上方云团中献花的童子形象,以及前述俄藏黑水城发现的西夏时期的汉文《法华经·观音普门品》(《观音经》)插画中的水月观音像画面中类似的献花的童子形象即是善财童子[15]。此外,王惠民认为西夏榆林窟第2窟西壁北侧水月观音图中在云端中合掌礼拜观音的那身童子形象也可能是善财童子[16]。笔者认为,这种现象也反映出《法华经》类的观音与《华严经》类的观音之间的融通关系。早在东晋佛驮跋陀罗所译的四十卷本《大方广佛华严经·卷第五十一》中就讲到观音“悉能了知彼世界中诸群生海,分别诸根,随其所应而为说法”[7]718。唐代实叉难陀所译八十卷《大方广佛华严经·卷第六十八》也讲到观音“或为化现同类之形,与其共居而成熟之”[17]。可见,《華严经》也重视观音的“随类化现说法”。而且,从宏观的角度讲,观音的“三十三现身”中实际上包括了善财童子寻访的五十五位“善知识”。笔者因此推测,后来者也许基于上述这两个原因,没有对主室壁画进行改动或重绘。这样一来,原本法华系的观音“三十三现身”也就顺理成章地服务于华严系的观音信仰了。

五 小 结

莫高窟第464窟是近年来学界关注度较高的敦煌晚期石窟之一。本文特别举出了此窟后室“观音现身”画面与《观音经》行文、插图本西夏文《观音经》刻本文图之间的对应关系,认为本窟后室 “观音现身”画面完整地表现了《观音经》中观音“三十三现身”的内容,是一铺观音经变。而且认为,南壁所绘的那身没有头光的“国师”或“帝师”形象 “跻身”于“观音现身”之列,也是中国佛教“神僧”或“圣僧”被视为观音化身的信仰传统的体现。最后推测,后代重修时之所以没有改动后室壁画,很可能是重修者有意把《法华经》的“观音现身”与《华严经》的“善财童子寻访善知识”进行融通的结果,而该窟原本的“法华观音”也同时成为了“华严观音”。

参考文献:

[1]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1982:170-171.

[2]罗华庆. 敦煌艺术中的《观音普门品变》和《观音经变》[J]. 敦煌研究,1987(3):49-61.

[3]梁尉英. 敦煌石窟艺术·莫高窟第四六四、三、九五、一四九窟(元)[M]. 南京:江苏美术出版社,1997:213-216.

[4]大正藏:第20册[M]. 台北:新文丰出版公司,1983:50.

[5]陈炳应. 图解本西夏文《观音经》译释[J]. 敦煌研究,1985(3):49-58.

[6]王慧慧. 莫高窟第464窟被盗史实及被盗壁画的学术价值:莫高窟第464窟研究之一[J]. 敦煌研究,2020(4):129-135.

[7]大正藏:第9册[M]. 台北:新文丰出版公司,1983:57.

[8]焦荣. 论西夏藏传佛教及其对元朝的影响[J]. 绥化学院学报,2012,32(3):69-70.

[9]张云. 略论外来文化对西夏的影响[J]. 宁夏大学学报:社会科学版,1990(3):90-95.

[10]沙武田. 敦煌西夏藏传佛教洞窟及其图像属性探析:以西夏官方佛教系统为视角[J]. 中国藏学,2020(3):211-220.

[11]黄韵如. 北传密教菩萨造像起源初探:敦煌第332窟之珞珈山观音变[C]//郑炳林,等.麦积山石窟艺术文化论文集(下).兰州:兰州大学出版社,2004:53-72.

[12]郭祐孟. 唐代后期观音道场的展开:以莫高窟第161窟为课题[M]//法相拾珍:石窟图像学的研究与中国五大菩萨圣地朝圣纪实. 圆光佛学研究所,2017:127-

166.

[13]张铁山,彭金章 ,皮特·茨默. 敦煌莫高窟北区B464窟回鹘文题记研究报告[J]. 敦煌研究,2018(3):44-54.

[14]崔红芬. 僧人“慧觉”考略:兼谈西夏的华严信仰[J]. 世界宗教研究,2010(4):47-57.

[15]刘玉权. 本所藏图解西夏文《观音经》版画初探[J]. 敦煌研究,1985(3):41-48.

[16]王惠民.敦煌水月观音像[J]. 敦煌研究,1987(1):31-

38.

[17]大正藏:第10册[M]. 台北:新文丰出版公司,1983:366.

收稿日期:2021-11-11

基金项目:甘肃省文物局文物保护科学研究课题“敦煌石窟日神、月神图像调查与研究”(GWJ201816)

作者簡介:张元林(1966- ),男,甘肃省武威市人,历史学博士,敦煌研究院副院长、研究馆员,主要从事敦煌石窟艺术研究。