四川安岳近年新发现地藏十王造像研究

内容摘要:近年在安岳菩萨岩、菩萨湾和石锣沟摩崖造像中新发现的3铺地藏十王造像,内容、图式各不相同,是地藏十王图像发展序列的早期作品,开凿于10—11世纪中叶,出现诸多不见于四川地区同类造像的新要素和图式。四川摩崖造像,敦煌石窟壁画和藏经洞所出纸、绢、麻布画中的地藏十王图像均由成都传入,基本的内容要素和图式类型在其初始流行的阶段就已经固定。四川地区地藏十王造像图式类型更为丰富,而敦煌地区独立表现的地藏十王图像所据粉本相对统一。

关键词:安岳;敦煌;地藏十王;粉本

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0099-08

A Study on Newly Discovered Images of Ksitigabha and the

Ten Kings from Anyue, Sichuan Province

ZHANG Liang

(School of Archaeology and Museology, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064)

Abstract:Three images of Ksitigabha and the Ten Kings were recently discovered among the cliff engravings at Pusayan, Pusawan and Shiluogou in Anyue. The images contain different contents and compositions but are all early visual works created from the 10th to the middle of the 11th century depicting Ksitigabha and the Ten Kings. What is more, these engravings exhibit new elements and compositional styles that are rarely seen in similar images from the Sichuan regions. Because the basic content and composition of Buddhist art thematically focused on Ksitigabha and the Ten Kings quickly became organized around a common standard, it can be concluded that the images from the cliff engravings in Sichuan and similar images in Dunhuang cave murals and in the paper, silk and hemp paintings found in the Dunhuang Library Cave all find a common origin in the Buddhist art of Chengdu. Versions of these artworks from Sichuan evince rich detail and relatively intricate composition, while images depicting the same theme that were separately rendered in Dunhuang and the surrounding regions were created based on a relatively unified draft.

Keywords:Anyue; Dunhuang; Ksitigabha and the Ten Kings; draft

(Translated by WANG Pingxian)

2014年7—9月,筆者在参加四川安岳石窟调查期间,分别于安岳县坪河乡菩萨岩、岳阳镇菩萨湾和长河源乡石锣沟3处石窟中新发现早期地藏十王摩崖造像各1铺。这3铺造像图式、内容各不相同,出现若干不同以往的新要素和图式,丰富了四川地区早期地藏十王图像的类型,体现出与敦煌地区相关图像的密切联系,有十分重要的学术价值。菩萨岩的资料尚未发表,菩萨湾[1]、石锣沟[2]的文照虽已刊布,但较为简略,尚未引起学界重视。有鉴于此,笔者于2018年返回现场,核对文字描述并补绘精准线描图,以完整地呈现造像细节,并进一步梳理其年代和图式、内容的特点,尝试进一步探讨四川与敦煌地区地藏十王图像的关系。

一 造像内容

菩萨岩、菩萨湾和石锣沟的3铺地藏十王变造像内容各不相同,分述于后。

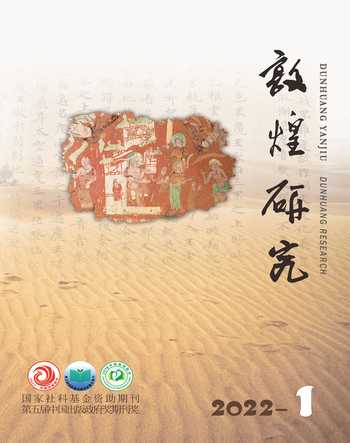

(一)坪河乡菩萨岩第1龛

菩萨岩摩崖造像位于坪河乡海印村三组菩萨岩坡西侧山腰。在宽约30米、高近5米的崖壁上自南向北开5龛,崖壁前倚崖壁建海印寺。第1龛位于崖壁南端。方形龛,平面呈横长方形,宽170厘米,高100厘米,深20厘米。右上角残,造像及壁面风化严重,造像多仅存轮廓(图1—2)。

正壁前起一高60厘米、深10厘米的高台。高台上造11身坐像,表现地藏及十王,仅露上半身,均仅存轮廓。中央一身体形略宽高,应表现地藏,两侧对称分布十王,各5身,仅可见左侧两身似戴方形高冠,胸部轮廓较完整者均似双臂置胸前。

高台前浅浮雕11个竖长方形框,其位置与上方坐像一一对应。框内各自独立浅浮雕地狱变,均脱落、风化严重。左起第一框中部左侧雕两身男像并排朝向右侧而立,仰面向高台中央,戴幞头,着圆领长袍,腰束带,双手笼袖中,拱胸前,身体微前倾。右侧靠下位置雕3身亡魂,未雕出面部、衣纹,仅有轮廓,身体朝向左侧,戴长枷,头低垂,双臂置枷上或下垂。

第二框上部右侧存一立像轮廓,似着长袍,腰束带,身体朝向左侧,双手搭下一宽布帛,前方造像残不可识。下部雕二冥吏作驱使亡魂状,二冥吏相向而立,双耳肥大,近桃形,着窄袖衣,下着裤,腰部左右各垂一袋,左侧冥吏身体朝向右侧,左臂置腹前,右手扬棍作击打状,腹部微腆;右侧冥吏身体朝向左侧,左手握右手腕,右手握前方长枷。二冥吏中央雕一亡魂,似绾发髻,颈戴长枷,下着裤,似跣足,身体朝向右侧,身体前躬,作奋力挣扎状。

第三框上部左侧雕一立像,着长袍,身体朝向右侧。下部左侧一身双臂上举,似着短裤,身体似朝向右侧;右侧一身着裤,身体朝向左侧,腿侧存一长棍痕。第四框上部雕一“几”字形支架,中央似倒悬一物。支架下左侧雕两身立像,均仅见双腿,身体朝向右侧。立像前方雕圆形业镜,下有方形台座承托。第五框上部中部雕一像,身体朝向右侧,仰面向上。第六至八框隐约有造像轮廓,残不可识。第九至十一框内容风化,脱落不存。

(二)岳阳镇菩萨湾第3龛

菩萨湾摩崖造像位于岳阳镇新村一组马桑坡,现为四川省重点文物保护单位。现存造像19龛,分别开凿在3个独立的红砂岩石包上。石包大致呈“品”字形排列,第一号石包位置靠下,平面近方形,四壁开龛,逆时针分布第1 龛至第12龛。第3龛位于南壁西端。方形龛,平面呈横长方形,存正壁及右壁中下部,宽168厘米,残高180厘米,深32厘米。龛上部脱落,造像头、臂多残损,造像及壁面遍覆青苔(图3)。

正壁中央造地藏半跏趺坐于高方座上,头及右臂残,高70厘米。头顶雕华盖,有圆形头光和身光,内饰莲瓣,外缘饰火焰,头顶轮廓近圆。内着僧祇支,于腹部束带打结,外披双领下垂式袈裟。戴双重环状项圈,胸前垂3道流苏,中央一道呈长“十”字形。左手托一硕大宝珠于腹前,右手举置胸前右侧,左腿下垂踩一小莲台,右腿内盘座上,足尖向外(图4)。

地藏头顶华盖左右各存一朵祥云,左侧祥云仅存下部,现存3身佛结跏趺坐于圆座上,可见中央一身似着通肩式袈裟,双手置腹前,右侧祥云已不存。座下有4层基座,从上至下第一层方形,外凸,正面饰卷草;第二层内凹,中央有一火焰状物上飘,两侧各置一桃形物;第三层方形,外凸,饰帷幔;第四层雕狮子蹲踞面向右侧,小耳竖立,四肢粗壮,右前腿前伸按圆球,短尾上翘,回首龛外。

地藏左右各分别雕一菩萨、弟子立像。左侧菩萨立仰莲圆座上,头、臂残,略风化,高58厘米;绾髻,下着长裙,腰束带,跣足,披巾自两肩垂下,绕臂后下垂及座;戴双重环状项圈,其下垂璎珞;双手持长莲茎于胸前,腰微左扭,身体略转向地藏。右侧弟子上身仅存轮廓,高56厘米;着袈裟,下着裙;双臂置体前,身体略转向地藏。

菩萨、弟子身体外侧各雕2排6身判官倚坐方台上,上排1身,下排各2身,对称分布。右侧上排一身不存,头、臂及腿残损。戴软脚幞头,着圆领广袖长袍,腰束宽带,足穿鞋;可见双手者均持笏板置于胸前;头外侧各存一竖长方形榜题框,未见字迹。上排判官外侧各雕一像立台座上,右侧者不存,左侧者双臂置于腹前。

菩萨、弟子及判官下方雕十王倚坐于方座上,左、右各2排5身,上下排各2、3身,对称分布,头、臂均残。除右侧下排靠内一身戴兜鍪、着战甲的武士装外,其余各身均戴方冠,着圆领广袖长袍,胸部束带,足穿鞋。头内侧各存一竖长方形榜题框,未见字迹。左侧上排靠两身握笏板置于胸前;右侧上排靠内一身头略宽,双手托三角形物于腹前,靠外一身双手持笏板置于胸前。上排冥王外侧各雕一像立圆座上,左侧一身绾髻,着圆领广袖大衣,套齐胸长裙,足穿鞋,双手置胸前,笔直站立;右侧一身绾宽髻,着广袖衣,足穿鞋,双手置于腹前。左側下排3身均持笏板置于胸腹前,靠内一身头向左前方,双手握笏板,中央一身左手托笏板,右手似举肩前,头向左前方,靠外一身双手长髯垂胸,怀抱笏板,头向右前方(图5);右侧下排内侧一身武将形象,戴兜鍪,着战甲、战袍,双手托宽方形物于胸前,中央及外侧一身均双手持笏板置于胸前(图 6)。

左壁底部雕一立像,僧侣形象,光头,着袈裟,下着裙,跣足,双手合十于胸前(图7)。

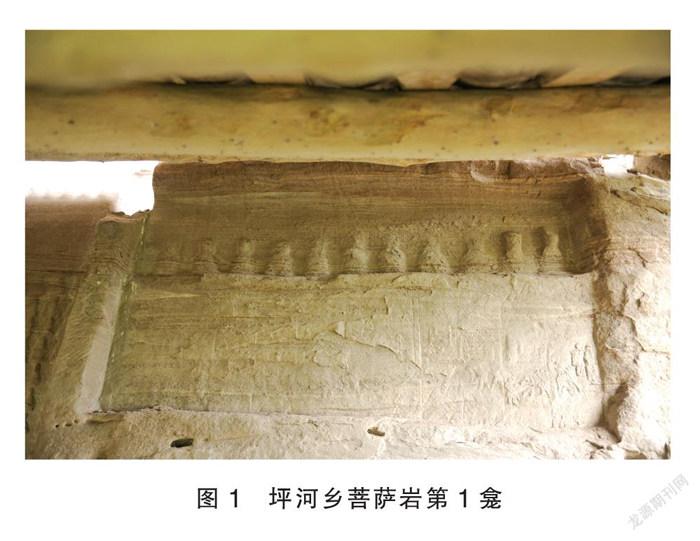

(三)长河源乡石锣沟第2龛

石锣沟摩崖造像位于长河源乡石锣村四组,名为石锣沟的山沟中部。在两处独立的红砂岩石包上开凿25龛。第一号石包自西侧崖壁顺时针开凿第1龛至第18龛,是此处造像的主体。第2龛位于西壁中部,所处崖壁略凸,左壁打破第1龛,右壁第3龛被破坏。方形龛,平面呈横长方形,宽152厘米,高137厘米,残深5厘米。底、顶、右壁不存,左壁存内侧部分,造像所处地势低,曾长期被土石所埋,残损、水蚀严重(图8)。

正壁中央设一方台,台上中央造地藏善跏趺坐于方座上,高51厘米;戴风帽,帽尾垂肩,颈部有三道蚕纹;着双领下垂式袈裟,下着裙,足穿鞋,戴宽环状项圈,于胸前三道流苏;左手托一硕大宝珠置于腹前,右手持锡杖置于体前,杖首搭右肩。方座下有仰莲基座。地藏双腿侧各立一小像相向而立于方台上,微侧身向龛外;绾双髻,戴方冠,着窄袖长袍,腰束宽带,足穿鞋;双手持长棍置于体前,顶部悬幡,飘于头后。地藏左肩侧、右肩上亦各雕立一小像,左侧一身光头,着交领袈裟,足穿鞋,双手似持笏板置于胸前,侧身向地藏;右侧一身头顶轮廓近方,似戴冠,着广袖长袍,足似穿鞋,双臂托物置于腹前,侧身向地藏。

地藏头顶及左、右雕3层像于祥云上。上层8身,均仅存轮廓,头顶轮廓均上凸,似为肉髻。左侧4身均结跏趺坐,体形大于右侧4身。左起第一身双手置腹前;第二身左手置于腹前左侧,似持一方形物,右手举胸前右侧;第三、四身似各托近方形物于胸前。右侧4身均立姿,体形较小,双手均置胸前,可见中央两身似托方形物。

中层左侧3身均结跏趺坐于方座上,体形略宽,高28厘米,座高9厘米;头顶轮廓上凸,似戴冠,着广袖大衣,可见左起第一身大衣呈交领,双手托笏板置于胸前,第二、三身双手置于胸腹前。右侧3身均立仰莲圆座上,头顶上凸,似戴冠,足穿鞋,双手似笼袖中,置于腹前。此6身像与地藏十王图像中常见之判官形象及数量一致,应属此类。右侧3身外侧又雕一立像,光头,下着裙,跣足,双手似置腹前。

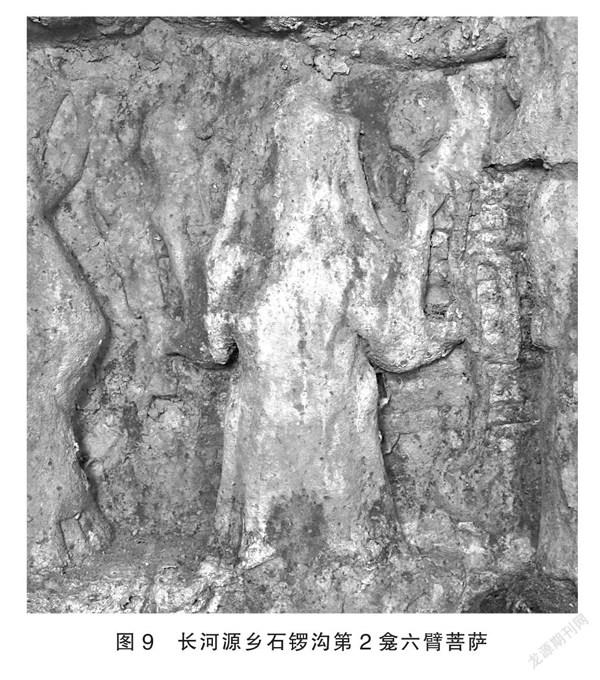

下层左侧两身均结跏趺坐于方座上,体形略宽,内侧一身头顶略凸,似戴冠,着广袖大衣,双手持物置于胸前;外侧一身菩萨形象,绾髻,戴冠,披巾绕臂后垂体侧,双手托一个短棍状物置于胸前。右侧两身均立方座上,内侧一身六臂菩萨形象,绾髻,戴冠,下着裙,跣足,披巾绕臂垂体侧,上二臂合十胸前,中二臂各托一个圆形物于头侧,左下臂持绳索,右下臂持环首火焰宝剑。外侧一身亦菩萨形象可见着长裙。下层像身后均雕围栏(图9)。左、右两身像外侧各又雕一个立像,左侧一身位置靠下,似着长袍,腰束带,双手置腹前,身体朝向右前方;右侧一身女像,绾垂髻,下着长裙,足穿鞋,双手似合十胸前,身体朝向左前方。

正壁近龛底处雕十王结跏趺坐于台座上,均仅存轮廓。除左起第6身头略宽,着战裙,近似武将形象外,其余各身均戴高方冠,双臂均置体前。靠外4身冥王之间靠后位置各雕一冥吏,共6身,戴直角幞头,着广袖长袍,双臂置胸前,最右侧一身可见握笏板。

二 造像年代

此3铺地藏十王造像可分为两类,一类是不表现地狱场景的菩萨湾第3龛和石锣沟第2龛,另一类是表现简易地狱场景的菩萨岩第1龛。此两种类型是四川地区地藏十王造像中最常见的两种,在成都以东地区屡有发现,绝大部分开凿于唐末至北宋初。菩萨岩第1龛上部一字排开,雕地藏及十王,下部雕地狱变的布局方式,见于临近的安岳云峰寺第11龛[3]和内江清溪普陀岩第7龛[4]。普陀岩第7龛开凿于“永平二年”(912)前后,云峰寺年代稍晚,但亦应为前后蜀时期的作品。菩萨岩造像中,与第1龛临近的第4龛有“广政十二年”(949)的造像纪年。故菩萨岩第1龛开凿年代应在前后蜀时期,即10世纪早中期。

菩萨湾第3龛所在第一号造像石包第5、12龛分别有“大唐”和“太平兴国九年”(984)的造像纪年,较集中开凿于唐末至宋初{1}。第3龛造像风格及着装特征,与四川地区常见的唐末造像已有较明显的区别,当为10世纪前后蜀至北宋初的作品。

石锣沟第2龛内容、图式比较特殊,尚未发现可进行较密切的比对者。该龛被开凿于皇佑五年(1053)的第3龛打破,其开凿当在此之前,且该龛造像风格已不同于前后蜀至宋初的造像,与北宋晚期的造像又区别明显,故其应创作于北宋早中期,即11世纪上中叶。

综上,安岳菩萨岩、菩萨湾和石锣沟新发现的3铺地藏十王造像开凿于前后蜀至北宋中期,即10世纪至11世纪中叶,属于地藏十王图像发展序列的早期作品。

三 图式和内容特点

敦煌莫高窟藏经洞所出、可缀接而成的

Ch.00404+Ch.00212+S.3961和 P.4523+Ch.cii.001图本《佛说十王经》,在经文旁侧,以插图的形式于卷首呈现地藏、十王等要素,又随经文叙述逐一插绘十殿地狱场景[5],与经文密切契合,可视为地藏十王变图像的“完整型”。莫高窟壁画,藏经洞所出纸、绢、麻布画和四川地区摩崖造像中不表现地狱变的大部分,从内容和布局上分析,均可视作“完整型”图本卷首地藏、十王、判官、道明、狮子、六道等要素重新组合、布局而形成。此种图式格式固定,一般将地藏置于画面的中心,下方或置道明、狮子,十王排布于地藏两侧或下方,地藏头部两侧或表现六道,左、右对称,是由固定粉本有限度地增删内容和变换排布方式而形成,菩萨湾和石锣沟的地藏十王造像即属于此类。此类图式于莫高窟壁画和藏经洞发现较多,而四川地区较少,菩萨湾和石锣沟新材料的发现,丰富了四川地区该种图式的类型。值得注意的是,石锣沟第2龛的造像布局并不严格遵循对称原则,左、右侧性质相同之造像的姿势截然不同,比较罕见,是该铺造像的重要特点,或是该种图式在11世纪的新发展,但也不能排所据某种不常见之“异本”开凿而成。

四川地区摩崖开凿的地藏十王造像还有一种特殊的图式,即将地藏及十王排布于画面的上部,下部以连环画的形式,向着同一前进方向,表现人死之后被引导入地狱,接受检校并进入六道轮回的过程。前述普陀岩第7龛、云峰寺第11龛及新发现的菩萨岩第1龛均属此类。此种图式不见于其他地区,是四川地区地藏十王图像中独具特色的一种,不仅使复杂的地狱变易于开凿,又使传达的内容简洁易懂,应是同时简化“完整型”地藏十王变卷首和十殿部分而成[3]34。不同于以往发现,菩萨岩第1龛下方的地狱变以阴刻方框严格地将地狱变与各王进行一一对照,是该铺图像的特色所在。

菩萨湾和石锣沟两铺造像的若干新内容值得格外关注。菩萨湾第3龛地藏左右分别为胁侍菩萨、弟子,体形大于判官及十王,是着重表现的内容。参考同时期敦煌地区的图像,右侧僧装弟子极有可能是道明和尚。如此说成立,该例则是四川地区此类造像中首次发现的道明形象。左侧的立姿菩萨,亦不见于以往发现,其身份仍有待进一步考证。

石锣沟第2龛新元素更为丰富。地藏头顶上方的1排8身像尚未有可资对照的同类材料,头顶上凸,似表现肉髻,其身份似应为佛。笔者近年新发现的仁寿县石佛沟地藏十王造像中,于地藏头顶雕刻一字排开的十佛[6],二龛于此位置造像或有一致的身份。右侧靠下的六臂立姿菩萨,虽不见于四川地区的材料,但在前述敦煌莫高窟藏经洞所出的“完整型”Ch.00404+Ch.00212+S.3961中,卷首地藏及十王说法之前,即绘坐姿六臂菩萨一身,表明此2铺图像一致的渊源;并且,地藏两侧执幡侍者虽鲜见于四川地区的同类同时期的图像,但在敦煌地区图像中保存更多,这些高度对照的要素进一步加强了四川与敦煌地区的地藏十王图像来源上的联系。地藏下层左、右造像中,除六臂菩萨外,尚有两身绾髻、戴冠、垂披巾的菩萨和一身着广袖大衣的坐像。由敦煌莫高窟藏经洞所出,忠于文本记载,以释迦授记阎罗王为画面中心,并且逻辑发展序列早于以地藏为画面中心的P.2003、P.2870,于卷首后紧接着绘制地藏、龙樹、观音、常悲、陀罗尼、金刚藏6位菩萨,石锣沟下层左、右侧除六臂菩萨外的两身菩萨形象,或为排除作为整铺造像主尊的地藏菩萨外的5身菩萨之二,如此说不误,则更直接表明该铺图像与前述敦煌绘本直接的渊源关系。着广袖大衣坐像的身份仍有待进一步讨论。

地藏左右肩外侧一位弟子和一身戴冠立像的组合十分罕见,虽风化严重,但基本特征可辨。参考同类图像,左侧光头、着袈裟者的弟子似应为道明。右侧者戴冠、着长袍的形象,与稍晚地藏十王图像中的闵公形象十分接近,宋金时期的陕北钟山、新茂台、石窑等石窟中有7例遗存[7],韩国高丽时期的佛教艺术亦有创作[8]。闵公一般戴冠,着长袍,与道明一并,作为地藏胁侍,侍立于地藏右侧。相近的形象和组合表明地藏右肩外的立像为闵公的可能性较大。如此说不误,则该龛可能为国内目前所知最早出现闵公形象者,对厘清地藏图像要素的产生、发展和形成具有重要价值。

菩萨湾和石锣沟地藏十王变均于十王上方设置6身判官像,此类形象在敦煌莫高窟藏经洞及四川地区图像中屡有表现,榜题自铭“判官”。从数量上分析,或与《佛说十王经》提到的地狱“六道冥官”有关。此两龛中的判官体形较十王相当或偏大,位置较高,地位尊崇,迥异于唐末至前后蜀时期开凿的仁寿千佛岩第21龛和安岳圆觉洞第60龛[9],后二者判官体形小,居次位。菩萨湾和石锣沟的地藏表明,前后蜀至北宋,判官的地位似有所提高。

四 敦煌和四川地区早期地藏十王图像

关系再探讨

随着近年四川地区石窟调查工作的持续推进,一批唐末五代至宋初的早期地藏十王造像材料被陆续刊布,总数达20余铺。这批材料年代较早,数量众多,分布广泛,内容丰富,图式多变,呈现出较完整的早期地藏十王图像体系,其中不乏如仁寿千佛岩第21龛和资中西岩第75龛[10]等明确开凿于唐末广明和光化年间的作品,是目前已知地藏十王图像中时代最早者。其内容与图式,与敦煌地区的绘画作品可高度对照。此前已有学者注意到了仁寿千佛岩[4]342、安岳圣泉寺[11]和绵阳北山院[12]的地藏十王造像,与敦煌地区的图像存在渊源上的联系,前述菩萨湾和石锣沟地藏十王造像中的诸多新元素,如道明和尚、六臂菩萨、六菩萨之二等则显示二地于该图像渊源上的联系应较此前的认识更为紧密而直接。

敦煌插图本《佛说十王经》是地藏十王造像的经典依据,因有“成都大圣慈寺沙门藏川述”的题名而认为是产生于成都的伪经,敦煌地区的写本及图像是由成都传入的。比较而言,四川地区地藏十王造像的数量更多,内容更丰富,图式更复杂,年代更早,显示包括敦煌地区在内的早期地藏十王图像的各种图式,无论载体是写本、纸绢画抑或石窟壁画,其粉本应均由成都地区产生并传入。图像的布局设置和元素的选择可能在创作时有不同程度的调整和取舍,但基本的图式类型和内容元素应在成都初始创作、流传时就已经确立,两地的图像仅是对粉本的微调而非颠覆式地改作或新创。

如前所述,带有成都大慈寺沙门藏川题名的《佛说十王经》中的插图可视作“完整型”的地藏十王图像,无论四川或敦煌单独表现的图像,都是对其不同程度的俭省或浓缩,反映该图像于蜀地成都初创时的原始状态。或因其内容复杂,十分不便于绘制和开凿,长卷轴的布局方式也不便于信众礼拜和理解,故在早期图像中尚未见到除写经插图外的独立表现。笔者曾作梳理,认为四川石窟中的地藏十王造像有两种基于“完整型”创作的基本图式,一种是前文所介绍的菩萨湾、石锣沟一类,系根据“完整型”的卷首插图重新创作,可称为“卷首式”;另一种是十殿地狱浓缩为简易的地狱变,分殿或笼统象征性地择取代表性场景表现于地藏十王下,如安岳圣泉寺、圆觉洞和云峰寺的造像,可称为“综合式”[3]33-35。可以看出,四川地区的内容要素和图式类型较之敦煌地区更为丰富,而敦煌遗存的大部分绘画作品和“卷首式”基本一致,应主要根据“卷首式”的粉本作有限改动绘制而成。排除仅有“卷首式”传入的可能性,其被敦煌地区格外关注或因图式简单,易于以壁画和纸绢画绘制,且有利于举行法会前后悬挂、瞻礼和收纳。

本阶段以成都为中心的四川地区佛教信仰昌盛,是西南地区的佛教艺术中心。从逻辑上讲,该图像自产生后,首先可能在成都寺院中绘制,然后迅速传播至周边石窟中依样创作。在地狱信仰和地藏信仰普遍盛行的背景下,很快流传至区域外如敦煌等地区的过程不难想见。从该题材图像在四川和敦煌地区创作年代基本一致判断,上述传播过程应在相对较短的时间内完成。

西南民族大学旅游与历史文化学院硕士研究生侯文嫣女士拨冗为本文勾描线图,特此致谢!

参考文献:

[1]四川大学考古学系,成都文物考古研究所,安岳县文物局. 四川安岳岳阳镇菩萨湾摩崖造像调查简报[J]. 敦煌研究,2016(3):35-45.

[2]四川大学考古学系,成都文物考古研究所,安岳县文物局. 四川安岳长河源石锣沟摩崖造像调查简报[J]. 文物,2017(9):74-96.

[3]张亮. 四川安岳云峰寺新发现”地藏十王变”及相关问题[J]. 中国国家博物馆馆刊,2018(1):26-37.

[4]江滔,张雪芬. 9—13世纪四川地藏十王造像研究[M]// 成都文物考古研究所.成都考古研究(三). 北京:科学出版社,2017:335.

[5]张总. 《阎罗王授记经》缀补研考[M]//敦煌吐鲁番研究:第5卷. 北京:北京大学出版社,2001:87-89.

[6]张亮. 四川仁寿千佛岩、石佛沟石窟新发现地藏十王造像及相关问题[J]. 敦煌研究,2021(1):57-62.

[7]石建刚,杨军. 延安宋金石窟地藏造像的考察与研究[J]. 敦煌研究,2018(6):49-58.

[8]李翎. 韩国佛教绘画中的地藏图式[J]. 法音,2011(6):45-51.

[9]成都文物考古研究所,北京大学中国考古学研究中心,安岳县文物局. 四川安岳县圆觉洞摩崖石刻造像调查报告[M]//南方民族考古:第九辑. 北京:科学出版社,2013:424-426.

[10]江滔. 四川地区9—13世纪地藏十王造像初步研究[D]. 成都:四川大学,2013:10.

[11]张总,廖顺勇. 四川安岳圣泉寺地藏十王龛像[J]. 敦煌学辑刊,2007(2):41-49.

[12]张总. 四川绵阳北山院地藏十王龛像[J]. 敦煌学辑刊,2008(4):84-92.

收稿日期:2020-09-04

基金項目:2020年国家社科基金青年项目“川渝地区柳赵教派考古遗存的调查与综合研究”(20CKG017)

作者简介:张亮(1988- ),男,四川省三台县人,四川大学考古文博学院副教授,历史学博士,主要从事石窟寺考古研究。