莫高窟第361窟壁画建筑彩画装饰艺术初探

孟祥武 杨润泽 裴强强 叶明晖

内容摘要:由于我国唐代及以前的木构建筑遗存甚少,学界对建筑彩画的研究多集中于明清官式彩画,对明清之前的彩画研究较为薄弱。然而,敦煌莫高窟壁画中较好地保留了中唐至西夏时期的建筑彩画图像,是丰富我国建筑彩画的重要史料。因此,文章从构图比例、纹样图案、色彩配置等三方面系统分析了莫高窟第361窟建筑彩画的艺术特征,并与现存建筑彩画实例进行对比,发现第361窟建筑彩画装饰藏式风格突出、特征元素丰富,对研究吐蕃时期敦煌石窟建筑艺术和完善我国早期藏族建筑彩画形制特征具有双重价值与意义。

关键词:莫高窟第361窟;壁画;建筑彩画;艺术特征

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0087-12

A Preliminary Study on the Decorative Art of the

Architectural Color Paintings in Mogao Cave 361

MENG Xiangwu1,2 YANG Runze1 PEI Qiangqiang1,3 YE Minghui1

(1. School of Design and Art, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050;

2. School of Architecture, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an, Shaannxi 710055;

3. Conservation Institute, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:As few remains of ancient buildings built during or prior to the Tang dynasty have been preserved until today, research on architectural color paintings has mainly focused on the official color paintings of the Ming and Qing dynasties. Research on color paintings prior to the Ming and Qing dynasties is severely lacking. The murals in Dunhuang Mogao caves are accompanied by many well-preserved architectural color paintings made between the middle Tang and Western Xia dynasties and can provide important historical material to enrich research on this genre of Chinese painting. This paper systematically analyzes the artistic characteristics of the architectural color paintings in Mogao cave 131 from the perspectives of compositional proportion, overall pattern, and color configuration, and then compares them with other extant architectural color paintings. The conclusion of this analysis is that the paintings in cave 361 show prominent Tibetan stylistic characteristics. These paintings are of great significance for studying the architectural art created in Dunhuang caves during the Tibetan Occupation period, and for improving our understanding of the shape and proportion of early Tibetan architectural color paintings in China.

Keywords:Mogao cave 361; wall painting; architectural color painting; artistic features

在歷时2500余年的发展中,建筑彩画作为木构建筑本体保护和装饰的重要组成部分,是我国建筑“意”和传统文化最直观的视觉表达。但目前我国对建筑彩画的研究成果多集中于明清时期官式彩画,明清之前的建筑彩画研究较为薄弱。究其根本,是由于我国唐代及以前的古建筑遗存有限,加之绘制彩画的颜料长期暴露在自然环境中经受风雨腐蚀后也会褪色,在历史长河中无法完好保存。幸而,敦煌壁画中蕴藏了丰富的建筑图像,虽然历经千年其建筑色彩仍然清晰可见,尤其是吐蕃统治晚期敦煌莫高窟经变画中出现的建筑彩画装饰,内容丰富,画面清晰,可作为研究建筑彩画形象的重要资料。

公元786—848年间,敦煌为吐蕃政权的属地,其政治、经济、军事、文化等方面都发生了变化,敦煌莫高窟壁画在内容和风格方面也受到了影响。其中,第158、231、360、361等窟经变画中的建筑柱身、阑额、檐檩等木结构装饰彩画纹样,这种装饰方式与南、北响堂山石窟,龙门石窟建筑的莲瓣花结装饰不同,是受到吐蕃文化影响的彩画装饰。通过实地调查,发现莫高窟第361窟的建筑彩画装饰具有吐蕃统治晚期建筑彩画装饰的共有特征。因此,本文以最能体现传统建筑彩画的大木结构——柱身、檐檩、阑额为研究对象,从构图比例、纹样图案、色彩配置三方面系统分析第361窟建筑彩画的艺术特征,对完善我国建筑彩画体系具有重要意义。

一 莫高窟第361窟壁画建筑彩画研究现状

第361窟位于莫高窟南区窟群之北端中层,进深2.9米,宽3.1米,高约3.5米,为四方覆斗形顶殿堂窟[1]。该窟兴建于公元9世纪40年代,以密教思想统摄全窟,是吐蕃时期最具代表性的洞窟之一[2]。

关于此窟的研究内容较多,石璋如记录了该窟的实测情况[1]318-320,《敦煌石窟内容总录》对洞窟的基本内容进行了概述[3];郭祐孟、赵青兰、马德等人通过对壁画图像的考证,释义了该窟的壁画内容、功能主题及洞窟思想[4-6];赵晓星以第361窟为专题研究,对窟内藻井图像、两壁经变画、艺术成就等问题作了深入地探讨[7]。对该窟建筑图像的研究主要有:孙毅华先生将建筑画中的屋檐、柱子、斗拱等木构件装饰与文献和现存实物进行对比,表明吐蕃建筑画的形象已无实物遗存,仅可在西藏文献中找到类似的样式[8];萧默先生认为该窟的柱子装饰是吐蕃装饰习惯的表现,并认为该窟北壁药师变中出现的弓形柱式的塔及装饰,在吐蕃密教的影响下确实存在过[9];刘颖在博士论文中对该窟建筑柱身彩画装饰作了简要描述,并在大、小昭寺内找到了与之类似的装饰纹样与装饰方法[10]。这些资料皆为第361窟的建筑彩画装饰研究奠定了坚实的基础,但目前对吐蕃时期建筑彩画的研究,大部分以描述为主,尚未对其艺术特征进行归纳、分析和总结,亦缺乏从建筑艺术角度对吐蕃统治时期莫高窟建筑彩画特征的系统性研究。故以此为论题,系统性地梳理敦煌莫高窟第361窟壁画建筑彩画形制的规律和特点。

二 莫高窟第361窟壁画建筑彩画概况

(一)莫高窟第361窟壁画建筑彩画内容概述

莫高窟第361窟南壁东侧是金刚经变(编号Ⅰ),一座三开间的大型单檐殿堂式建筑位于经变画的正中心,其屋顶为青色,未装饰花纹,绿色的正脊两端有鸱尾,脊刹装饰莲花座宝珠。柱头斗拱上的正心枋是一排仰莲,其上为连续的弧线,在每一个弧线的顶尖处,间隔排列着圆形宝珠和莲花桃形宝珠。枋下檐檩被分为12个近似相等的长方形,并以中轴对称的形式交错绘绿色和红色的菱形纹。补间用双旋卷草式的驼峰人字拱将上下檐檩与阑额相连,并在阑额上绘满椭圆形宝珠纹。柱头上是圆形大斗和卷草异形拱,柱身装饰被分为三段,上下段分别在红色底上绘制宝珠纹、菱形纹,中间段为白色底,饰宝珠纹,萧默先生认为中间段的装饰是“包裹各种不同的织物,以此来保护柱子”[9]159。台基分有三层,中间有华道,上下两层分别为仰莲和覆莲,中层束腰部分用连续的云头纹装饰(图1)。

莫高窟第361窟南壁西侧是观无量寿经变(编号Ⅱ),整幅壁画中共有六座建筑,最下方的一座由于壁画受损脱落,难以辨别,暂不作概述。画面中部是两层三开间的中式塔院建筑,塔后两侧有两配殿,塔前左右两侧分别为两层三开间的钟、鼓楼。主殿覆钵顶,二层檐下望板叠涩出挑,分别装饰宝珠纹和菱形纹。柱头之间用三叶拱券连接,柱身装饰着镶嵌宝珠的“柱箍”[11],柱子整体比例粗短。主殿一层檐下椽子似翼型且向外出挑,檐檩和阑额皆装饰椭圆形宝珠。柱身被两小段柱箍分隔成为三段,柱身上下两段为红色底,中间段为白色底,其上皆饰青、绿色宝珠,这与《旧唐书》所载“泥婆罗国……宫中有七层之楼,栏槛楹栿皆饰珠宝”的记载一致[12]。其余侧殿的柱身装饰纹样相同,在红底柱身上分三段式,上下两段各有一寶珠纹,中间段未作装饰(图2)。

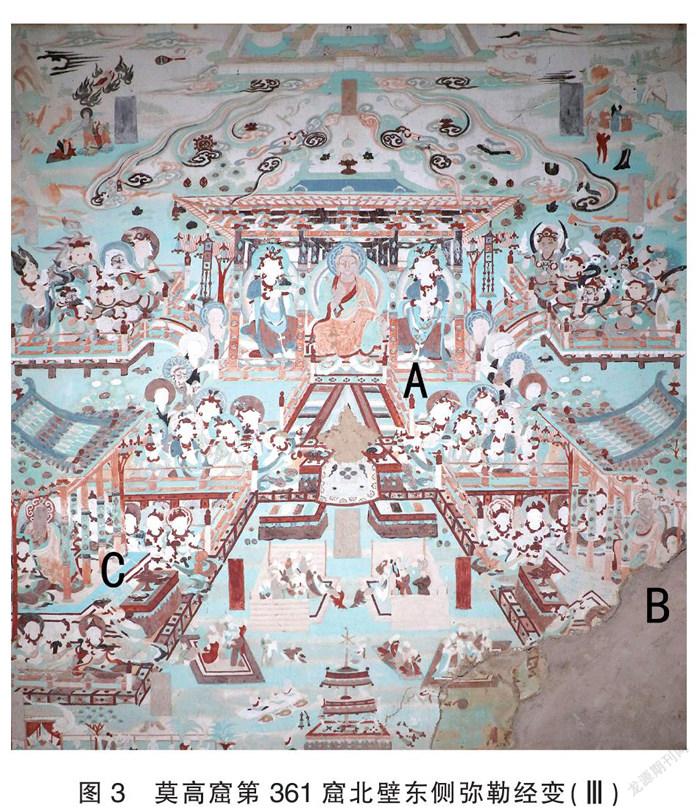

莫高窟第361窟北壁东侧弥勒经变(编号Ⅲ),三座殿堂式建筑。三开间的主殿屋顶与金刚经变的相同,但屋檐仅装饰桃形宝珠。阑额装饰为莲花瓣宝珠纹,其柱身被简洁的圆圈状花结柱箍分成三段,上、下段在红色底上装饰菱形纹和莲花瓣宝珠纹,中段绿色底饰以红白相间的宝珠纹。由于莫高窟壁画和彩塑中较少有真正的棕黑色颜料,大部分为红色铅丹氧化变色后形成的棕黑色二氧化铅(PbO2)[13],因此柱身上段虽为黑色,但仔细辨别仍可看出红色的痕迹。左右配殿屋顶使用红、绿、白三色排列整齐的琉璃瓦装饰,日本圆仁和尚经过礼泉寺时,写道:“斋后巡礼寺院礼拜志公和尚影,在琉璃店内安置”[14]。唐代琉璃屋顶建筑虽未留存,但可在敦煌壁画中看到相似案例。左、右配殿柱身同样被数道横线的莲花柱箍分为三段,但上下两段皆不作彩画装饰,中间段在绿色底上绘制宝珠纹和菱形纹(图3)。

莫高窟第361窟北壁西侧药师经变中的建筑最具异域特色(编号Ⅳ),整幅画中有八组建筑。三开间大殿坐落在方形须弥座上,是一座两层攒尖顶塔楼式建筑,上有塔刹。二层建筑平面为圆形花瓣状,斗拱为汉地传统斗拱的变异形式,即卷云状的装饰性拱。由于柱子上端向内弯曲,阑额、栏杆屋檐皆为弧形。二层三段式柱身的中段在青色底上绘制菱形纹,上下两段绘以圆形宝珠纹,一层略有不同,其柱身通体皆绘宝珠,但中段为圆形,上下两段为椭圆形。此类弓形柱的形式与《西藏王统记》载大昭寺“柱弓梁柁如塔层”的描述一致[15]。左、右配殿一层建筑柱身中段在绿色底上绘红白交错的圆形宝珠纹,每根柱子各三个;二层柱子虽分为三段却不作其他装饰。下部山门、钟楼、鼓楼,以及连廊、亭子柱身装饰皆与左右配殿的二层相同(图4)。

(二)莫高窟第361窟壁画建筑彩画类型分析

经过对莫高窟第361窟建筑彩画的整体内容和特征进行分析,根据柱身、阑额、檐檩彩画纹样的布局特征可将其分为三种制式类型。

(1)通体遍装式彩画

通体遍装式彩画,是莫高窟第361窟建筑彩画中装饰最为繁复华丽的彩画类型,并且也是等级最高的,一般仅出现于经变画中建筑群的主殿之上。其特点是在建筑木结构的檐檩、阑额、柱身等部位皆施彩画,色彩丰富、构图饱满、纹饰多变。

(2)五段式中段彩画

五段式中段彩画,是用两小段“柱箍”将柱身分为三段,其中上下两段保留木结构不作装饰,仅在中间段施彩画,檐檩、阑额处为素色。其相较于通体遍装彩画没有那么繁复,彩画制式等级较低,一般多出现于配殿上。

(3)三段式素色彩画

三段式素色彩画,是用两种对比较明显的色彩,将柱身分为三段,在上段或下段绘制一、两颗绿色圆形宝珠。素彩的等级较低,集中出现在药师经变和观无量寿经变的次要建筑及多数连廊建筑、亭台建筑上。

三 莫高窟第361窟壁画建筑彩画构成要素

(一)构图比例

从整体上看,莫高窟第361窟四幅经变画中的建筑,平面规矩,柱网整齐,通常面阔三间,建筑以中轴左右对称,当心间最阔,左右次间依次减小,进深以两间为主,其彩画构图比例主要体现在柱身、阑额和檐檩上,这里将阑额与檐檩统一归纳为梁枋。

柱身部分彩画装饰的整体构图布局分为两种形式,一种是用两段“柱箍”将柱身分为“柱身—柱箍—柱身—柱箍—柱身”的五段式布局,这种布局方式一般在通体遍装彩画和五段式中段彩画中都有出现,但它们在整体构图上又有差异。首先,通体遍装彩画的构图布局是在柱身的上段、中段、下段皆装饰彩画纹样,其设计搭配灵活,或在柱身通体绘制不同形式的宝珠纹,或用宝珠纹与菱形纹相互交错搭配,整体具有装饰华丽、灵活精巧的特点。其次,五段式中段彩画的构图布局是在柱身中段单独装饰两至四个的宝珠纹或菱形纹,柱身的上下两段的木构件仅涂刷红色,不作其他装饰。其构图虽然不如通体遍装彩画繁复饱满,但装饰纹样丰富多变,具有韵律感。另一种是不用“柱箍”,仅用不同的色彩或彩画纹样将柱身分为“柱身—柱身—柱身”的三段式布局。它的纹样搭配组合较为简单,或用不同的色彩分割,或装饰圆形宝珠纹(表1)。

梁枋部分的彩画构图依附建筑中轴左右对称的构造方式,其明间较阔,一般并列一排绘制七个或五个相同的彩画纹样;两次间绘制纹样、数量皆相同的彩画纹样,多为三个或五个(表2)。主殿梁枋彩画的纹样与色彩皆丰富多样,而配殿及等级较低的彩画仅绘制简单纹样或直接施以单一的素色。

柱身构图布局大体上遵循着“三停”的比例关系。“停”,为等份的意思,几停即表示分为几等份。“三停”,即柱身的上段、中间段、下段各占整个柱身长度的1/3。然而它并非分为完全相同长度的三等分,只是大致的划分,其中部分彩画的中段或者下段比例较长,可占到1/2的长度(表3)。

由于梁枋彩画整体构图形式较为简单,比例关系依附于木构件本身,因此它的比例关系可以用“四停”来表示,即次间的长度约为1/2个当心间的长度。

(二)纹样图案

吐蕃统治晚期,敦煌莫高窟经变画的建筑彩画装饰出现繁复华丽的纹样图案,第361窟建筑彩画纹饰多为宝珠纹、菱形纹、莲瓣纹。

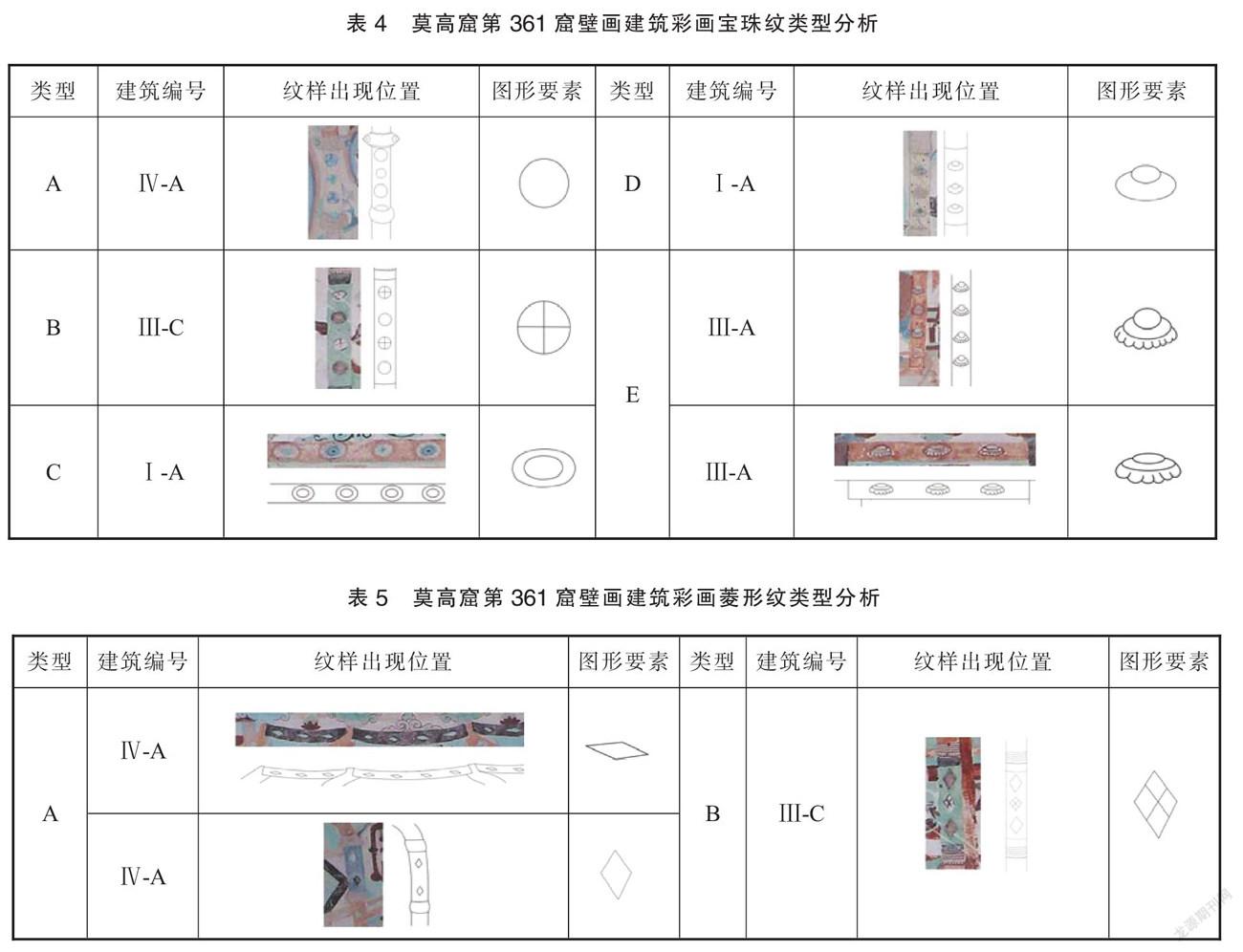

(1)宝珠纹

宝珠纹,被视为财富的象征,由佛教早期的摩尼宝珠演化而来的。在吐蕃统治晚期敦煌莫高窟第361窟的建筑彩画装饰艺术中,出现在柱身、檐檩、屋檐等建筑部位,组合纹样丰富繁多,不但起到了装饰作用,更体现其象征吉祥的寓意。主要表现形式是单体宝珠纹样,通常为正圆形或椭圆形,并且颜色由底部至顶端逐渐变浅,以塑造其立体形态。根据图式语言不同可分为以下五类:

A类圆形宝珠:此类宝珠纹的表现方式最为简洁,是用多个依次排列的圆形图案作宝珠纹装饰。

B类“十字线”圆形宝珠:此类是在A类宝珠纹的基础上,在其圆心处绘制横向和竖向交叉的十字线条。

C类同心圆宝珠:此類是在一个圆形或者椭圆形圈内套叠一个小的圆形或椭圆形,形成类似同心圆的宝珠纹。

D类立体宝珠:此类是在大椭圆形的一边叠绘一个小椭圆,使其形成具有遮挡关系的立体感宝珠纹。

E类莲花座宝珠:此类是在D类的基础之上,在底部加绘出一层莲瓣纹,具体图形如下表所示(表4)。

(2)菱形纹

菱形纹是中国历史上出现较早且沿用至今的一种重要几何纹样,它由带有夹角的直线相交而成。在莫高窟第361窟建筑彩画中菱形纹与宝珠纹一样,占据了举足轻重的地位,普遍存在于建筑彩画装饰的柱身与梁枋上,一般多以单个纹样或多个纹样并排出现。菱形纹的排列布局形式取决于其所在建筑木结构的位置:梁枋部位的菱形纹,为横向连续左右分布排列,一般为四个至十五个不等;柱身部位的菱形纹,采用纵向上下连续展开的形式,多为两至三个。为了更加直观,按照表现形式可将菱形纹划分为两类(表5)。

A类单色实体形纹:此类菱形纹是在一个单元菱形平涂一种颜色。

B类线形菱形纹:主要是在A类菱形纹的基础上,在各边中点绘制斜向十字线,将菱形纹平均分为四个小的菱形格。

(3)莲瓣纹

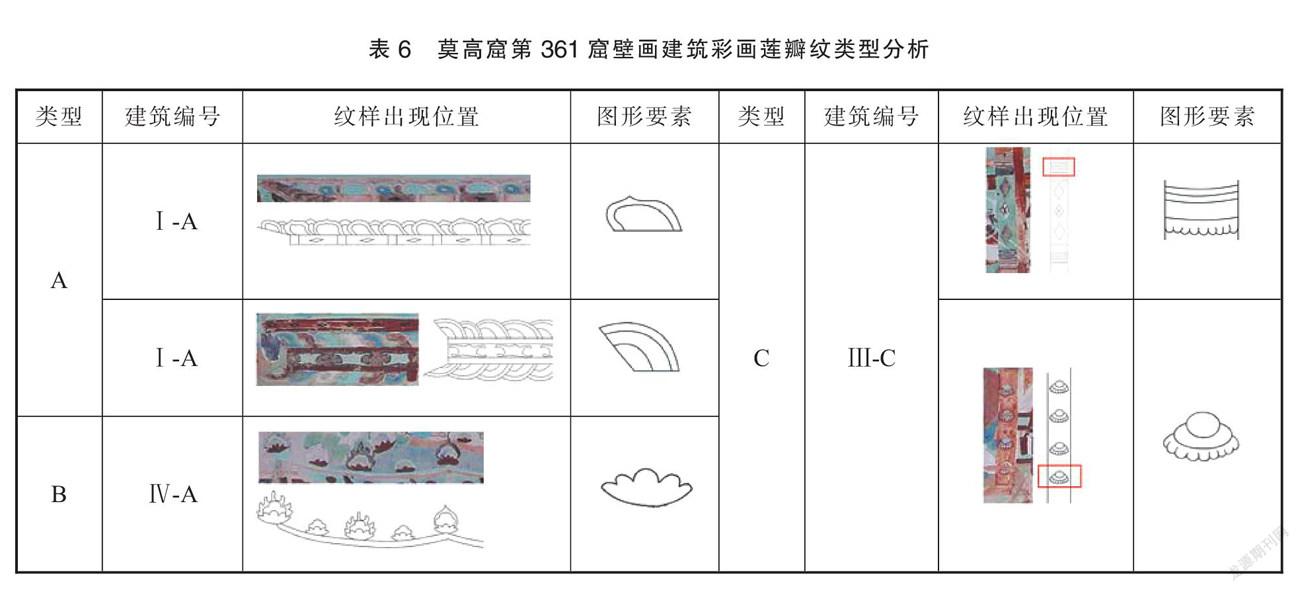

在佛教传入之前中国就有了莲花纹,但此时的莲花纹在装饰领域并不活跃。到魏晋南北朝时期,佛教在中国广泛传播,随之而来的佛教莲花纹与中国本土莲花纹进行了融合,在相互改造的过程中产生了突变性的发展,从而也促使莲花纹作为佛教纹样兴盛起来[16]。莫高窟第361窟建筑彩画中所见的莲花纹融合汉、藏等不同民族文化发展后的装饰纹样,根据其特征可以分为以下四类(表6)。

A类重层莲瓣纹:重层莲瓣纹多采用多线复绘法,一般有2—3层,且每层施不同颜色予以区分。莲瓣的形态宽肥饱满,瓣形圆润,瓣头呈方圆形,莲瓣均有瓣尖,瓣尖为向外凸起状。此类莲瓣纹多出现在建筑屋檐的梁枋、须弥座的束腰、多宝塔的塔刹处。

B类掌型莲瓣纹:掌型莲瓣纹多出现于屋檐顶部的宝珠莲瓣纹装饰底座,其纹样特征上宽下窄,类似于手掌,主要由五至六片花瓣组成,没有明显的瓣尖,整体形态较为饱满。

C类紧密型莲瓣纹:紧密型莲瓣纹出现在柱箍与宝珠纹的底座,其莲瓣形态小巧圆润,没有瓣尖,花瓣紧密相连,多为单线描绘,无色彩变化,整体绘制造型简单。

(三)色彩配置

色彩在中国传统建筑上具有举足轻重的意义,“雕梁画栋”这个成语足以证明中国古代建筑彩画的发达。因此,对吐蕃统治晚期建筑彩画色彩配置的规律研究,是完善建筑彩画体系必不可少的要素之一。

红色是我国传统建筑大木结构的基础色彩,在莫高窟第361窟建筑画的主殿和配殿中皆有出现。当阑额、檐檩处施以红色时,宝珠纹和菱形纹多用青、绿色作点缀,以此丰富建筑色彩。当红色施于五段式柱身的上下两段时,中间段或配置青、绿色,或配置白色。红色与绿色具有互补性,两色并置对比强烈,艳丽多彩,极大地增强了画面的装饰感;而白色通常被认为“无色”,红色与无色彩白色相搭配,与“唐代壁画中殿宇的柱、梁、槫、椽等构件,底色多涂丹。墙、望板、泥道则涂白”的配色方式相一致[17],可以说明莫高窟画师在建筑色彩配置方面对实际物体有所参照。若五段式柱身中间段配置为青色或绿色,则宝珠纹、菱形纹多用红色和白色作为点缀;若中间段配置为白色,则宝珠纹、菱形纹多用绿色作为点缀。此种配色方式是为了与背景区分,形成较强对比,使得壁画色彩丰富多样。

综上所述,莫高窟第361窟壁画建筑彩画装饰中多使用红色作为整幅壁画中建筑木结构的主体色彩,一般施于柱身、阑额、檐檩等大木结构的部位,常作主体色。青色、绿色、白色多用于宝珠纹,菱形纹,莲瓣纹等装饰纹样图案的赋色,常作点缀色来使用(表7)。这些色彩相互调和,与整幅经变画及整个洞窟的色彩互相映衬,显得和谐统一。

四 莫高窟第361窟壁画建筑彩画

与现存实物之对比

根据樊锦诗、赵青兰先生的研究,敦煌吐蕃洞窟可以分为早期和晚期,早期为786—800年前后,晚期为801—848年[18]。吐蕃早期,造像活动低迷,建筑风格以延续汉地特征为主;吐蕃晚期,莫高窟开始新建大中型洞窟,建筑风格与前期有较大改变,建筑装饰呈现出繁复趋势,出现了许多密教元素,以及尼泊尔、印度的新题材。在第361窟中出现的不同于汉地风格的建筑彩画装饰,现如今还能在各地藏族建筑上看到类似的装饰方式。

(一)构图比例

西藏大昭寺的中心佛殿前廊柱“比例粗短,柱身分为三段”[19]的柱身分段方式与吐蕃统治晚期敦煌莫高窟建筑彩画略有相同。大昭寺前廊柱的柱身为十二棱柱,使用三条金色的金属束腰柱箍将柱身分为四段,其柱箍是经过雕刻后固定于柱身上的。柱身通体饰红色,仅在最顶端的柱头部分绘制繁复华丽的仿织锦彩画纹样(图5a)。其四段式布局柱身的比例关系大致为上、下段柱身的总和约占整个柱身的1/3,中间两段再各占1/3。此外,位于拉萨西郊的乃穷寺,最早修建于公元7世纪。其正殿前廊柱亦为十二棱,镶有金色金属柱箍,但与大昭寺的四段柱身不同,它的柱身分为三段,每段各占柱身的1/3(图5b)。

除现存建筑实物外,还有一些寺院内的仿木结构雕塑及壁画上存在相似的构图布局。如位于西藏江孜县的白居寺,建于公元1418年,寺内吉祥多门塔塔瓶神殿大门两侧,有雕刻莲花纹柱箍装饰的三段式门柱,其柱箍上下端为白色仰覆莲,莲瓣外层衔接黄色如意纹图案,柱箍中间为黄色连珠纹束腰(图5c)。柱身的上下两段皆为绿色,无过多纹样装饰,中间段在蓝色底上绘制白色圆形宝珠纹[20]。门柱三段式柱身呈现出每段各占1/3的比例关系。在寺内现存一幅金刚法胜佛像壁画中,佛像两侧立有两根龛柱,莲花束腰柱箍将柱身分为三段,两根柱身每段交替施以蓝色、红色、绿色,柱身上下亦未绘制彩画纹样图案予以装饰(图5d)。

在悠久的文化长河和历史变革中,藏族人民汲取了先辈们绘制建筑彩画的精髓,不但在现存建筑实物中保留了吐蕃统治晚期在敦煌莫高窟建筑彩画中的构图布局形式,而且经过演变发展后呈现出新的样式特征,出现了四段式柱身构图布局。

(二)纹样图案

(1)宝珠纹

不丹王国在梵语中意为“西藏的边陲”,公元7世纪起为吐蕃王朝属地,9世纪成为独立部落后,深受吐蕃文化影响,与“中国西藏地区还有传统的边境贸易”[21]。因此不丹王国许多佛教寺庙建筑内,保留有在檐檩、门窗框、栏杆、柱身等建筑结构上绘制单体宝珠纹的彩画方式。其中,位于帕罗河谷的祈楚寺,其宝珠纹通常绘制成圆形或梨形,圆形宝珠纹多绘制于檐檩部位,一般为白色,并以排列组合的形式连接成联珠纹(图6a);梨形宝珠的颜色从顶部到底部逐渐变深,由绿色、黄色、蓝色交替排列,一般带有清晰的顶尖,顶尖用较亮的白色,表示宝珠在闪烁发光(图6b)。然而,单体宝珠纹的使用不仅仅在藏族传统建筑才有使用,在我国传统建筑官式彩画中,也有对其进行传承和发展,如椽头部位绘制的虎眼纹,其纹样图案与梨形宝珠纹的造型有相似之处(图6c)。

(2)菱形纹

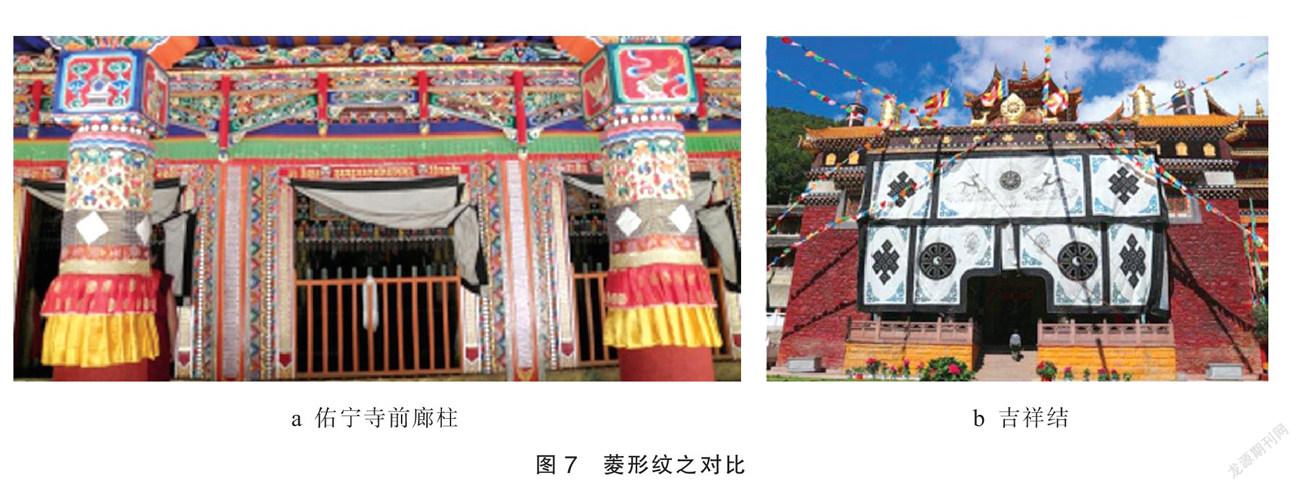

直至今日,菱形纹依然是藏族建筑彩畫中具有重要地位的装饰图案,与吐蕃统治晚期敦煌莫高窟建筑彩画中单体菱形纹相类似的有甘肃夏河拉卜楞寺弥勒佛前殿檐檩部位的彩画纹样,其以红色单体菱形纹样为原型,在黑色底上,形成横向左右分布的二方连续组织形式。除绘制的建筑彩画装饰外,有的还在包裹布帛的建筑结构上装饰菱形纹。如位于青海省东海市的佑宁寺正殿前廊柱,柱头部分用彩色布帛包裹,锦布上端在褐色底上环绕白色菱形纹(图7a)。

虽然目前已不在藏族传统建筑中频繁见到吐蕃统治晚期敦煌莫高窟建筑彩画里形态简单的单体菱形纹装饰,但藏族人心中具有崇高地位的吉祥八宝——吉祥结就由菱形纹演化而来,吉祥结代表着佛陀无限的智慧和慈悲,依旧广泛被使用与藏族建筑彩画装饰中(图7b)。“在藏族艺术中,菱形纹饰是出现频率最高,组合形式最为丰富,变化最为多样,延续时间也最长的一种纹饰。”[22]由此可见菱形纹在藏族装饰艺术中的重要性。

(3)莲瓣纹

吐蕃与尼泊尔是山水相连的邻邦,在公元7世纪时,尼泊尔与吐蕃关系十分密切,松赞干布于公元639年迎娶尼泊尔赤尊公主,两国间常在贸易、文化、宗教等方面相互交流,相互影响。因此,在尼泊尔保留的传统建筑中存在吐蕃统治晚期莫高窟建筑彩画的装饰特征。尼泊尔在17世纪修建的巴德岗王宫广场的寺庙建筑群,其建筑装饰虽然多以精致细腻木雕的为主,少有绘制彩画装饰,但从木雕的纹样装饰上,可以看出对彩画纹样的传承。

此外,在我国藏族传统建筑彩画上也可以看到与莫高窟第361窟南壁东侧金刚经变莲瓣枋十分相似的装饰方式。如拉卜楞寺下续部学院殿门莲瓣纹中,莲瓣内外轮廓沥粉,施金色卷草曲线,外层施青色或绿色叠晕交替,内层瓣心为红或橙色平涂交替,三层莲瓣饱满宽肥,与其余绚烂华丽的边饰浑然一体。

五 结 论

自吐蕃统治敦煌以来,莫高窟建筑彩画图像迎来了从无到有的巨大变革,在艺术形式上出现了异域题材与风格。通过对莫高窟第361窟的建筑彩画的实地调研和研究分析,分别从彩画的构图比例、纹样图案、色彩配置三方面得出了以下结论。

(1)构图比例:该窟建筑彩画装饰构图方式丰富多样,彩画构图比例主要体现在柱身、檐檩、阑额上。柱身部分的构图布局可分为两种形式,一种为有柱箍的五段式布局,这种布局方式一般出现在主殿和配殿;另一种为没有柱箍的三段式布局,仅出现于配殿及等级不高的建筑物上,其基本遵循着“三停”的比例关系。梁枋部分的彩画构图依附建筑中轴左右对称的构造方式,比例关系可以用“四停”来表示。

(2) 纹样图案:该窟建筑彩画多为宝珠纹、菱形纹、莲瓣纹等具有吐蕃藏传佛教文化内涵的装饰纹样图案,其纹样图案搭配无固定的格式,风格比较自由。一般情况下,纹样图案随着木构件的宽度灵活变化,活泼之中不失精秀。

(3)色彩配置:该窟建筑彩画装饰中多使用红色作为整幅壁画中建筑木结构的基础色彩,一般施于柱身、阑额、檐檩等大木结构部位,常作主体色。绿色、青色、白色多用于宝珠纹和菱形纹等纹样图案的赋色,常作点缀色来使用。

吐蕃统治晚期在莫高窟壁画建筑上绘制彩画装饰,这种装饰方式经过传承和发展一直延续到了西夏时期,充分体现了吐蕃统治晚期对敦煌石窟艺术风格的影响。其建筑彩画装饰元素,至今还可以在各地藏式建筑中找到相似度极高的实物元素,说明敦煌莫高窟画师所绘制的彩画装饰图案具有代表性。敦煌莫高窟作为规模最大、历史最长、内容最丰富的艺术宝藏,蕴含了丰富的建筑彩画资料,不仅补充了我国早期建筑彩画的基础资料,也为研究早期藏式彩画形制特征提供了直观的形象资料。

图片来源:图1—4由敦煌研究院提供;图5a采自李百进《唐风建筑营造》,中国建筑工业出版社,2007年,第40页;图5c、图5d采自杨嘉珞、任建新《中国藏式建筑艺术》,四川人民出社社,1998年,第8、15页;图5b 采自网络blog.sina.com.cn/s/

blog_53d29d930100078w.html;图6a、图6b采自澳大利亚孤独星球(Lonely planet)公司编《不丹》,中国地图出版社,2019年,第4—12页;图6c采自何俊寿《中国建筑彩画图集》,天津大学出版社,1999年,第98页;图7a 采自网络www.meipian.cn/1i1crwn5;图7b采 引自网络www.serengeseba.com。

参考文献:

[1]石璋如. 莫高窟形:“中央研究院”历史语言研究所田野工作报告之三:第1册[M]. 兰州:南天书局有限公司, 1978:318-320.

[2]樊锦诗. 敦煌吐蕃统治时期石窟与藏传佛教艺术研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2012:76-94.

[3]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1996:147.

[4]郭祐孟. 敦煌吐蕃时期洞窟的图像结构:以莫高窟360和361窟为题[C]// 敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集. 兰州:甘肃民族出版社,2009:126-145.

[5]赵青兰. 莫高窟吐蕃时期洞窟龛内屏风画研究[J]. 敦煌研究,1994(3):49-61.

[6]马德. 敦煌莫高窟“报恩吉祥窟”考[J]. 敦煌研究,1999(4):56-59.

[7]赵晓星. 梵室殊严:敦煌莫高窟第361窟研究[M].兰州:甘肃人民出版社. 2017.

[8]孙毅华. 莫高窟中唐第231、361窟吐蕃建筑画研究[M]//樊锦诗. 敦煌吐蕃统治时期石窟与藏传佛教艺术研究. 兰州:甘肃教育出版社, 2012:472-485.

[9]萧默. 敦煌建筑研究[M]. 北京:机械工业出版社,2003:

159.

[10]刘颖. 敦煌莫高窟吐蕃后期经变画研究[D]. 北京:中央美术学院,2010:49.

[11]孙毅华,孙儒僩. 中世纪建筑画[M]. 上海:华东师范大学出版社,2010:132.

[12]刘昫,等. 旧唐书[M]. 廉湘民,等. 长春:吉林人民出版社,1995:3373.

[13]李最雄. 敦煌莫高窟唐代绘画颜料分析研究[J]. 敦煌研究,2002(4):11-18,110.

[14]圆仁. 入唐求法巡礼行记:卷2[M]. 上海:上海古籍出版社,1986:99.

[15]昂旺羅桑嘉措. 西藏王统记[M]. 北京:民族出版社, 1983:20.

[16]李玉峰. 西夏装饰纹样研究[D]. 银川:宁夏大学,2019:20.

[17]李百进. 唐风建筑营造[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005:543.

[18]樊锦诗,赵青兰. 吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究[J]. 敦煌研究,1994(4):76-94.

[19]陈耀东. 中国藏族建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2007:48.

[20]杨嘉铭,任新建. 中国藏式建筑艺术[M]. 成都:四川人民出版社,1998:40.

[21]朱在明. 列国志·不丹[M]. 北京:社会科学院出版社, 2004:302.

[22]叶峻榛.试析少数民族装饰艺术中的菱形纹[J].大众文艺,2012(3):176.

收稿日期:2020-09-22

基金项目:国家自然科学基金项目“丝绸之路甘肃段明清古建筑大木营造研究”(51868043);国家社会科学基金青年项目“敦煌莫高窟石窟建筑形制研究”(17CKG014)

作者简介:孟祥武(1979- ),男,黑龙江省双鸭山市人,兰州理工大学设计艺术学院建筑系副教授,主要从事建筑历史与理论研究。

杨润泽(1996- ),女,甘肃省敦煌市人,兰州理工大学设计艺术学院硕士研究生,主要从事传统建筑彩画研究。