戏剧空间中的幼儿自我认知

张彬

教育戏剧是一种起源并形成于欧美等西方国家课堂的教育理念和教学方法,它将戏剧的元素与技巧融入日常教学活动,强调在真实或虚构的情境中通过角色扮演、讨论等方式促进儿童的自我认知、想象力、创造力、情感和社会性等综合素养的发展。近年来,我国有越来越多的幼儿园和中小学引入教育戏剧,但由于教师对其应用于教学活动的意义与价值没有足够理解,且缺乏应用的方法和手段,因此呈现的教学目的、内容乃至最后的结果也千差万别。

什么是有效的戏剧空间

戏剧是属于时空的艺术,是对人的行动的模仿,而这些动作都是发生在有时间限制的空间中。不同的空间带给人的感受是不同的,特别是在教育活动中,孩子往往会在教师的引导下进入另外一个空间。因此,如何为孩子们营造一个可信并且可持续行动的戏剧空间至关重要。当孩子走进这个空间时,他不会感到拘束、紧张,心情是开心、放松的;他想在这个空间内做很多事情,并且很信赖自己的伙伴,能够产生持续探索和行动的意愿。只要满足以上两点,那么这就是一个有效的戏剧空间。

在传统的戏剧空间中,我们会面对一个固定的舞台,演员会在这个舞台上表演,观众在下面观看,但这个舞台本身的空间是不变的。这样的空间往往是从成人的角度出发所做的安排,忽视了孩子的需求和主动创造能力。我们应打破对传统空间概念的束缚,从孩子的经验出发与他们共同创设,例如可以选择在不同的地点布置空间,它可以是教室,也可以是走廊甚至是一片空地。在这样的空间中,我们最应该注意的是不往这个空间里放太多东西,要相信孩子可以在这个空间里创造什么,这比我们直接用道具布置空间来说重要得多。

对戏剧空间的实践

正如英国著名戏剧教育家彼得·布鲁克所说:“我可以选取任何一个空间,称它为空荡的舞台。一个人在别人的注视下走过这个空间,就足以构成一幕戏剧了。”我们准备开展一个戏剧活动时,不要先去考虑选择表演哪个故事,这会使我们的思维变得局限。我们应该考虑的是:孩子在这个空间内看到了什么,孩子们有没有看到对方。

对于小班孩子来说,他们对外界有着强烈的好奇心,这个时候我们很难去界定他们的哪些动作属于戏剧行为,我们能做的是:有限度地告诉他们接下来可能要看到或者遇到的东西。比如我现在手里拿着一个水瓶,这个水瓶是之后要出现的道具,我们可以拿起它做一个打开瓶子、喝水的简单动作。不需要一次性把所有用瓶子要做的事情都告诉他们,只需要将其聚焦在某一个具体的道具或者是孩子可以理解的物体上即可。當孩子们熟悉这个道具后,我们可以带领孩子拿上这瓶水去探索空间,让孩子思考自己会在什么地方喝这瓶水、为什么会在这个地方停下来、停下之后会发生什么故事等;继而鼓励他们想象自己拿着这件东西时走在这个空间里可能会遇到什么。有了空间和物件以后,接下来需要思考的就是在这个空间里必须要配置什么东西,比如一些传统的道具和置景。但是道具一定要简单,越少越好。一些像门和窗之类的很具体的道具,适合最后出现。

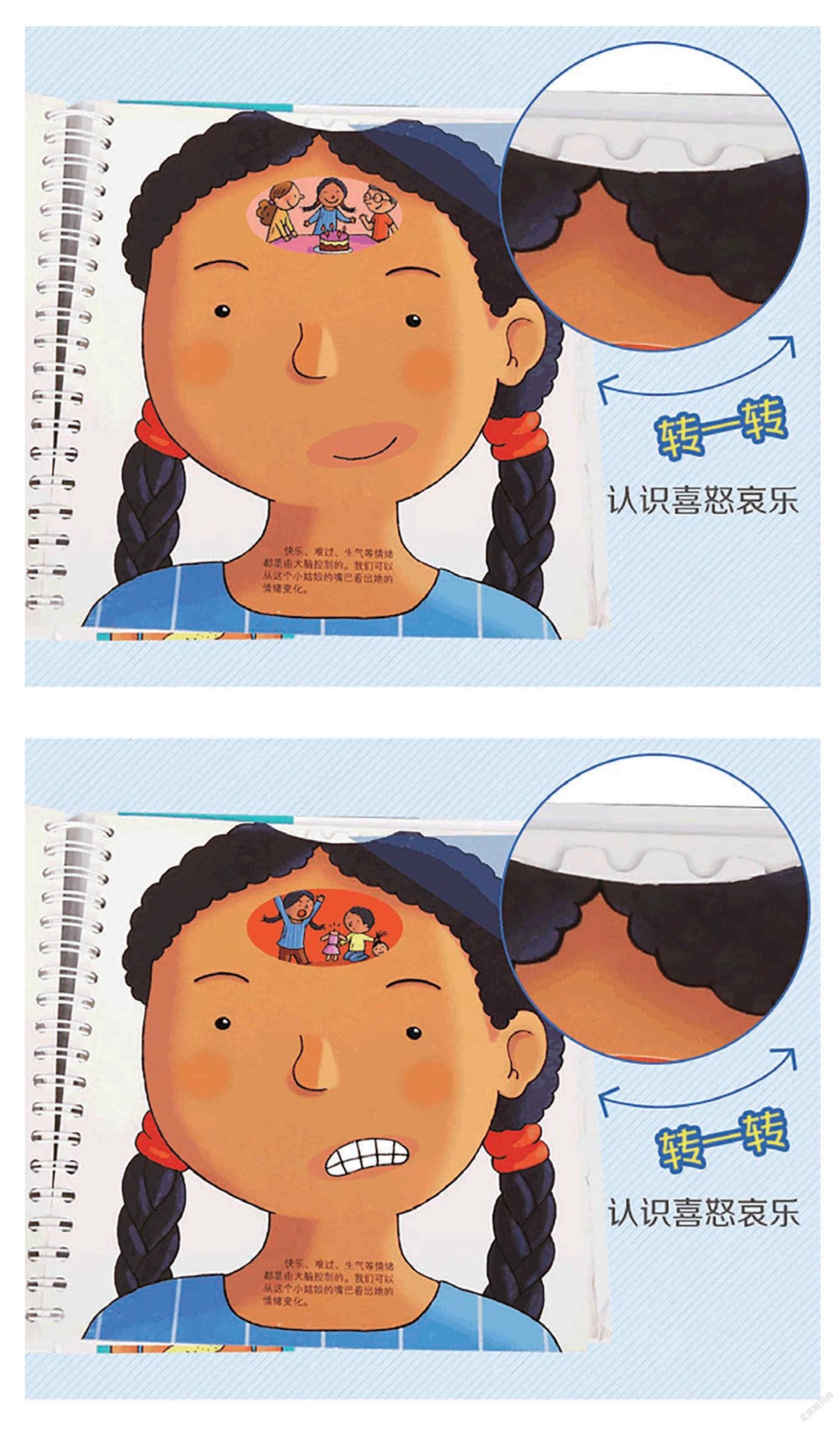

接下来,我将结合一个案例跟大家具体介绍如何营造戏剧空间,帮助孩子认识自己。这个案例源于一本非常有趣的绘本《我们的身体》。这本绘本没有具体的故事,而是通过一幅幅画面带我们去认识自己、认识生命。其中有一页画了一个小女孩的脸,读者可以用小机关随意滑动人物的嘴巴从而让小女孩做出愉快、生气等表情。与此同时,她的额头(代表大脑)也会出现处于对应情绪状态的场景。在滑动过程中,我发现这个人物除了嘴巴的部分可以被读者调整,其他部位是没有变化的,也就是说,只是嘴巴变化,就能带给我们不同的情绪感受。这本书给我带来很多灵感,特别是对面向低龄儿童的戏剧教育来说,我们首先也需要从一个小点开始,引导孩子逐渐认识自己并探索自己。

案例:我是谁

活动目的

1.观察并模仿同伴的表情,感知不同表情所代表的情绪。

2.能够用语言、身体动作、声音等创造性地表达情绪。

3.在与他人的互动中感知并探索环境。

活动过程

1.观察对方,模仿表情。

教师请孩子三人一组面对面站好,随机让一个孩子做出表情给左边的人看,第二个人要模仿这个表情给第三个人,再由第三个人做出看到的表情。接着,教师可请第一个孩子为这个表情加一个手部动作,顺时针传递。由于手部动作的加入,每个孩子的表情和动作可能会出现比较大的变化,教师需要做的是观察孩子们在这个过程中看到了什么,以及每次做出的表情和动作相较于前一次有了哪些改变。过程中,教师应尊重孩子,鼓励他们大胆表达,而不是关注孩子模仿得有多像。

【说明】在这个游戏中,我们不需要孩子们告诉别人自己是谁,而是让他们通过跟别人的互动来认识自己。因此,游戏需要一个人与人配合、互动引发的探索空间。

2.加上声音,激发表达欲望。

教师请孩子们在上一轮游戏的基础上,为自己的表情和动作配上一种声音,从而表达自己的某种情绪。

【说明】教师的关注点不在模仿,而是看哪些孩子更有表达的欲望。

3.探索空间,与同伴互动。

教师让孩子们在上一轮游戏的基础上,用表情、动作和声音在空间内自由走动,相互介绍自己。

【说明】相比用一句话介绍,对于年龄较小的孩子来说,这种非语言的方式更能表达他们当下的某种情绪和状态。

教师可让孩子们间隔稍许距离,鼓励他们走过去互相打招呼。等孩子们有了空间内的一定行动后,教师可以观察他们的整体状态又会产生哪些变化,并在此基础上大胆改造空间和位置,比如:将打招呼的距离拉开,对方从相对远的位置走来时自己会怎么做,感受距离的远近对自己动作的影响。

4.引入故事角色,多元表达。

教师可以提问的方式让孩子说一说看到哪些同伴在打招呼,他们是怎么做的。然后,教师将绘本中的一些人物角色加入进来,让孩子思考并表现绘本中的人物角色会如何打招呼,做什么动作。

【说明】在这一系列过程中,孩子的表情、肢体、声音和情绪逐渐被唤醒,他们开始在这个空间内展开探索,主动交流的欲望也得以激发。

5.借助道具,表现人物心情。

教师可以往这个空间投放道具,但这个道具一定要跟故事人物的某种状态建立联系,同时利于向别人表明人物的年龄、身份或是喜好。还可以加入一些故事情节,让孩子们思考在一定的故事情境下该人物会做出什么动作。

【说明】在这个过程中,教师可重点观察孩子们有没有用到这个道具以及是如何使用的,并将他们在表演过程中表现出的有代表性的情绪记录下来。比如快乐、愤怒、激动、难过等。接着,教师可以让孩子们通过自己的情绪体验去寻找绘本故事中的人物,帮助他们更好地代入故事情境中。

6.深入角色,分组表演故事。

教师把孩子们打乱分成多个小组,尽可能让孩子跟不够熟悉的同伴一起合作表演故事。教师可先跟孩子们介绍绘本故事中的人物及体现的不同情绪、一些简单的事件和地点等,请各组以抽签的方式选择人物角色。

【说明】有了前面的铺垫后,当孩子们拿到各种人物角色时,他们能够很好地感知并理解该人物的情绪,从而为接下来的创意表演打下基础。为了更好地引导孩子们解决在活动中遇到的难点或问题,教师可随时入戏扮演角色、进入各组,稍做即兴演出后离开,也可以充当观众观看孩子们的表演。

通过这个案例,我们可以看到孩子从自我认知到空间建立的过程。总的来说,以上六步是一个从无到有建立戏剧空间的过程,教师在实施过程中不仅要思考每一步为什么要这么做,还要从这些一环扣一环的组合中找到教师入戏的时机,激发孩子的主动探索和创造,从而打造一个师生共创的戏剧空间。

戏剧空间的建构是师生共创的过程。正如日本教育家冈田正章在《幼稚园戏剧活动教学设计》中指出的:在幼儿园戏剧活动中,重要的不是舞台,而是空间。班级戏剧环境是由教师与幼儿合作创设的,也是多元的戏剧活动所需要的环境。这也是为什么我们使用“戏剧空间”一词,而不是用“舞台”或“剧场”的原因。我希望大家在开展戏剧活动时,不要急于拿到绘本就让孩子们表演,这忽视了在戏剧空间中师幼共创的本质。在故事开始前从孩子的经验、兴趣和心智模式出发营造的戏剧空间才是最有效的。