产业链视角下河南省非物质文化遗产的创造性转化与创新性发展模式

高翔, 陈炜

(1.信阳学院 商学院,河南 信阳 464000;2.南宁师范大学 旅游与文化学院,广西 南宁 530001)

一、引言

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是传统文化的重要组成部分,是中华民族的根与魂,对其进行保护与传承是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。习近平总书记多次在公开场合强调,要像爱惜自己的生命一样保护好文化遗产[1];既要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新;要以古人之规矩,开自己之生面,实现中华文化的创造性转化和创新性发展[2]。“创造性转化”是按时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值和内涵的表现形式加以利用、扩充、改造和创造性的诠释,赋予其新的时代内涵,激活其生命力;“创新性发展”就是要按照时代的新进步新进展,对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善,发展其现代表达形式,增强其影响力和感召力,其实质是继承和创新的关系[3]。不同非遗的产业化适宜性不同,可分为可经营性和非经营性两类[4]。对于礼仪类、语言类、风俗类、信仰类等市场生存能力差的项目主要由政府、广大民众和社会力量共同承担;而戏曲、舞蹈、杂技、手工艺、民间美术等仍有市场需求的项目应进行生产性保护,可进行市场化运作[5]。河南省非遗资源丰富、特色鲜明,政府部门对其保护利用也高度重视,但目前仍存在产业链不完整、创新性不足、规模较小、效益不高、发展不均衡等问题。在考虑不同非遗产业化适宜性程度不同的基础上,从产业链视角探讨其创造性转化与创新性发展有一定的理论补充和实践参考意义。

二、河南省非遗资源概况

河南省地处中原腹地,人口众多,历史文化厚重,人们在长期的生产生活中创造了丰富多彩的非物质文化遗产,它们灿若繁星,成为河南省乃至整个中华民族深厚的文化底色。以河南省公布的前四批共计728项省级非物质文化遗产名录为研究对象,根据河南省人民政府官方网站对地域的划分,对非物质文化遗产在18个地级市的分布情况进行了统计(见表1)。

表1 河南省前四批省级非物质文化遗产资源分布统计

由表1可知,河南省非遗遍布全省各市。中部及北部地区明显多于南部地区,郑州、焦作、洛阳、濮阳、开封、周口、安阳、南阳、新乡等地非遗数量较多,都在均值(40项)以上。郑州市数量高达87项,占比11.95%,这与部分共有非遗(如豫剧)的申报管理单位位于郑州市有一定的关系,这是行政区域对非遗分布的影响。济源市与漯河市均只有11项,仅占总量的1.51%,这可能与它们的区域面积与人口规模较少有一定的关系。河南省有113项国家级非物质文化遗产,占全国前四批非物质文化遗产总量的3.60%,高于全国平均水平,属于次级密度核心区域[6]。其中涉及众多对本省乃至中华文明影响深远的民间信俗、故事传说、工艺技能等文化内容,因面临着文化全球化、城乡一体化的冲击以及不当开发、消极变迁的影响,其文化生态仍然脆弱。

三、河南省非遗产业发展现状

在全面搜集河南省728项非遗的相关论文、图书及网络资料的基础上,通过文本分析,从中提炼涉及该项非遗保护与利用方式的关键词,并选择性地对资料较少或具有代表性的非遗项目进行实地调研。最后通过“微词云”文本分析系统,将各项非遗的“保护与利用方式”对应的词语导入其中,并对其词频进行统计分析。结果发现,活动展演、旅游开发、剧团队伍、商品售卖、规模企业、文化创意、校园传承、个人作坊、职业发展、品牌发展等10个词语出现频率最高,代表了河南省非遗当前最常见的保护与利用方式(如图1所示)。

图1 河南省非遗“保护与利用方式”词频统计前十名

根据产业化程度,将河南省非遗产业发展概括为三个层次。其一是初级层次的意识觉醒自救阶段——通过政府帮扶培育产业发展基础。以活动展演、剧团队伍、校园传承、个人作坊为主要表现方式,也是当前河南省非遗产业发展的最主流路径。大部分非遗是在维持原有剧团队伍或个人作坊的基础上,自发参与民俗文化节庆或政府部门组织的“艺术展演”,以此扩大自身影响力,也尝试通过“校园传承”等途径创新传承保护方式。这种“自救”或“帮扶式”的发展方式是产业化的基础,但仍需要更多与市场对接的探索。其二是中级层次的发展能力自强阶段——吸引资本投入,壮大产业发展规模。以旅游开发、商品售卖、规模企业为主要表现方式。其中,旅游开发是最常见的产业化方式,也取得了良好的经济、社会和文化效益。但商品售卖和规模企业一般还是对传统产业的延续壮大,如镇平玉雕、汝南麦草画、余家杂技、钧瓷、汝瓷、中药、黄河古陶、酱菜、烙画等,尚缺少对非遗项目更多的资金投入和产业培育。其三是高级层次的利用方式自主阶段——探索模式创新,提升产业发展质效。主要表现为文化创意、职业发展、品牌发展。如柘城李秀山泥塑、苏家作龙凤灯、鹤壁窑古瓷烧制技艺等通过文化创意方式对接新时代审美,取得较好效果。豫剧等曲艺、少林功夫、烹饪技艺、装裱修复等已经有产业化的培训学校,走上了职业化发展道路。此外,酿酒、柿霜糖、石榴栽培、腐竹制作、禽蛋加工、新郑大枣、中原棉纺织等已经发展壮大,成为具有影响力的地域品牌。

四、产业链视角下河南省非遗的创造性转化与创新性发展模式

非遗的任何创造性转化和创新性发展举措都是基于自身具备的核心价值。核心价值可以是其本真的价值,也可以是其被创新利用后的价值。基于此,在对非遗进行创新利用时应认识到,非遗的存续和价值体现是存在于其复杂的文化生态环境、文化生态空间内的,除了非遗自身外,非遗的文化生态也必须被保护,同时也可以被利用。只有在同时保护和利用好非遗核心价值和文化生态的基础上,才能将其与外部的产业环境进行对接,形成产业融合,进而达到创造性转化和创新性发展的目的。本文主要从非遗价值转化、文化生态保护、产业价值融合3个角度构建河南省非遗的创造性转化和创新性发展模式。

(一)基于非遗价值转化难度的创造性转化与创新性发展模式

除了文化属性外,非遗的资源属性已越来越明显。但并非所有非遗都适合进行产业化开发,过度开发和不当的产业运作会对其保护与传承造成负面影响[7]。开发潜力、开发条件、利益相关者、开发效益等都会成为非遗被开发利用时的影响因素[8]。也就是说,要挖掘转化不同的非遗的价值,难度是不同的。本文根据非遗价值转化难度将其创造性转化和创新性发展模式分为静态展示型、舞台体验型和创意转化型三种。

1.静态展示型

民间信俗类非遗涉及一个地方人民的宗教信仰、生活习惯、价值观等精神层面的文化内核,其文化主体、文化内容、开展时间、开展形式等都有固定程式,此类非遗要以真实性为基础,开发利用只用于静态展示,以“可遇不可求”的原则适当开发,切不可为了迎合市场而刻意改变其文化内涵。另外,针对民间文学、神话传说等非遗项目,它们没有具体的表象形式,并且开发成本太大,但因为其蕴含着当地居民的价值观、历史观等核心元素,因此也应以静态的档案管理为主,仅在呈现方式上进行创新。

2.舞台体验型

非遗的真实性和文化性是消费者的最大追求,但这种需求在现实中很难实现,因此经营管理者为了实现自己的经济收益,将包装的文化产品当作“真实”搬上“舞台”呈现给顾客[9]。这里所说的“舞台”是一种泛化的概念,是指刻意展示文化内容的场域、渠道或途径。笔者认为,相较前文所述的部分民间信俗类非遗须保留其真实性而言,民间音乐与舞蹈、民间传统体育游艺与杂技、民间戏剧与曲艺等非遗类型,可适当改变其时间、地点甚至文化内容进行舞台化展示,满足更多前台消费者互动体验的需求。这种非遗的开发利用有一定的难度,主要表现在参与主体、资源和技术层面的联动、融合和创新上。

3.创意转化型

随着时代的发展,虽然很多非遗因无法适应新时代而逐渐走向没落,但其蕴含的实用价值、美学价值、教育价值等仍具有时代意义,值得被挖掘利用。传统美术与工艺、传统音乐与舞蹈、民间生活知识与技能、民间文学中的绝大多数都能够通过创意转化的方式为今所用。这是一个复杂的过程。首先要解决的是市场对接问题,新时代人民追求什么,消费什么,要通过调查和反复论证,决定新文化产品的形态和发展方向,然后选择合适的非遗内容进行创意转化。其次要考虑创意方式,通过什么途径向谁呈现。这个过程需要多元主体的参与,特别是需要政府部门的大力支持,以及足够的知识技术储备和大量的资金投入。最后要兼顾非遗创意转化和原真保留的平衡性问题,既要保持其正常的传承活力,又要探索其发展过程中的创新驱动力。非遗的创意转化需要长时间的市场培育,但文化创意产业附加值较高,社会效益和文化效益明显,是未来经济发展重要的增长极,理应成为创造性转化和创新性发展的核心方式。

(二)基于文化生态保护深度的创造性转化与创新性发展模式

非物质文化遗产不是孤立的文化碎片,而是处于特定的文化系统中,它的保护单靠知识与技艺的保存与传承是不够的,恢复和重建它们的文化生态是关键[10]。同理,对非遗的开发利用也不能仅仅停留在对其自身价值的转化上,非遗所处的整个文化生态系统同样具有保护与利用价值。根据对非遗文化生态的保护深度,可以由浅及深分为文化生态保持型、文化生态修复型、文化生态重构型三种整体性开发利用模式(如图2所示)。

图2 基于文化生态保护深度的非遗创造性转化与创新性发展模式

1.文化生态保持型

非遗在传统状态下多是以口传心授、手工作坊等形式代代相传,其文化生态是由众多个人、家庭单元与外部环境构成的统一整体。当前采用的建立非遗名录、认定代表性传承人、提供必要的传承场所等就是保持非遗传统文化生态的主要措施。其最终呈现形式以传承基地和博物馆展厅为主。

在特定情况下,传承基地可以作为非遗创造性转化和创新性发展甚至产业化的依托资源。传承基地或者传习所是最贴近传承人和非遗生存发展所需的空间场域,自然也是观赏、体验、创新的源头。一方面,可以通过旅游开发的方式,将传承基地作为旅游景点,让游客面对面接触非遗和传承人,欣赏甚至体验整个文化过程,以此传播非遗文化,销售非遗产品和服务,达到自身造血的目的。另一方面,可以对传承基地和传承人进行整体包装,以打造“非遗明星”和“大师工坊”的方式营造非遗和传承人个人品牌,同时可鼓励传承人对非遗进行改造和创新,激发基层的创新热情,培养传承人市场意识,引导其在进行传统创作和传承的基础上寻求新的发展路径。

博物馆展厅承载了一项或多项非遗资料,可对其进行创新性利用。一方面,要充分利用其文化场所的属性,通过静态展示或结合当今创新科技的创意呈现,以文化展览、互动体验等方式吸引消费者参与。这种方式的重点是对呈现内容的编排改造和呈现方式的创新,通过引入VR、AR、物联网、动画、裸眼3D等数字化技术,策划完整的文化内容,打造沉浸式的文化体验产品。另一方面,要充分考虑博物馆展厅与传承人合作的可能性,将博物馆展厅与传承基地、传习所融合,使之成为传承人创作、活动的场所,进一步增强展馆的体验性,同时通过文化创意产品的综合开发,形成博物馆文创品牌,打造系列文创产品,让博物馆展厅成为一个“文化展示+互动体验+文创开发+产品销售”的综合性创新空间。

2.文化生态修复型

非遗的文化生态不仅与其传承人、传承场所有关,还与其赖以生存的社会环境、自然环境和文化空间有关。目前国内主要采用生态博物馆和文化生态保护区模式对非遗的文化生态进行整体保护。

文化生态保护区是中国对“生态博物馆”理念的探索和拓展,二者在核心理念、保护原则和目标上大致相同[11],都强调真实性、活态性、系统性、开放性。从生态博物馆和文化生态保护区广域的地理空间上来说,不同区域可以结合各自的文化资源,开展联动合作,联合承办文化产业活动或开发文化旅游线路,充分发挥空间优势和资源的聚集效应,形成空间范围内的包容性发展。从生态博物馆和文化生态保护区内的资源来说,可按照文化资源类型打造相关主题旅游线路,开展研学旅游或文化研究工作。也可按非遗类型策划主题文化活动、开发创意文化产品或服务,实现不同类型非遗的均衡发展。当然,不管是空间上的包容发展还是资源上的协调发展,都要保证文化生态空间内的非遗是以真实性传承为基础的,不能为了经济效益而曲意逢迎,要保证文化主体的话语权和文化自信,让文化生态保护区成为一个既有传统文化底色又有创新发展的综合性文化空间。

3.文化生态重构型

非遗是在一个持续的构建过程中形成的,纯粹的、不受任何外来文化影响的民族文化从来都不存在,特别是在文化交融互动频繁的今天,非遗只可能以经过文化重构后的形式存在[12]。笔者认为,对于那些在当代濒危或不被重视又适于进行创新改造的非遗来说,一定要对其文化生态系统进行重构,其核心问题在于解决非遗在当代功能价值的转化。文化产业园、文化街区与村镇模式是当今实践中通过市场化运作重塑非遗功能价值的可行方式。

文化产业园是指众多相互关联的文化企业或机构共处在一个文化区域,形成产业组合、互补与合作,以产生孵化效应和整体辐射力的文化企业群落或产业集聚[13]。它改写了文化生态,既是一种文化艺术生产方式的变革,也是一种文化空间的重构[14]。目前,河南省在非遗文化产业园发展模式上有一定的探索,但仍处于小范围、小规模的探索阶段。从表2可以看出,河南省非遗文化产业园主要以民间文学和手工技艺为主,呈现方式主要分为文旅体验型和产品研发与生产型。从非遗的类型上来说,民间文学、民间信俗这种故事性较强的非遗项目可利用产业园的创意科技呈现和文化景观建设来增强游客的互动体验,同时可以打造文化IP、发展动漫产业、开发文创产品,让抽象的非遗内容具体化。传统音乐与舞蹈、传统体育游艺与杂技具有较强的体验互动性,可打造文化娱乐、文化体验消费类的产业园区。传统美术与工艺、传统生活知识与技能、传统医药等非遗大多与生产制造相关,可借助产业园科研优势,创作或生产实用性或创意性产品,同时增加传承人现场展示,开发娱乐和体验项目,建设综合型文化产业园。

表2 河南省级非物质文化遗产代表性文化产业园概况

河南省在文化村镇与街区的实践上也积累了一定的经验。如光山县依托“司马光砸缸”故事建设司马光小镇,打造集生活、教育、游乐、启智、体验于一体的综合旅游小镇;西平县依托董永与七仙女传说,投资建设民俗文化村;滑县则以木版年画加工产业为驱动,建设文化产业特色乡村。这些实践都取得了较好的经济效益、社会效益和文化效益。文化村镇与街区的利用与文化产业园有所不同,文化产业园强调的是企业的聚集和孵化,而文化村镇与街区对当地居民和现有文化资源及环境的依赖更大,因此要以社区居民参与为重点,通过外来企业和资本的引领,带动地方文化产业发展,带动社区居民就地转移就业,从而实现产业脱贫和富民的目的。

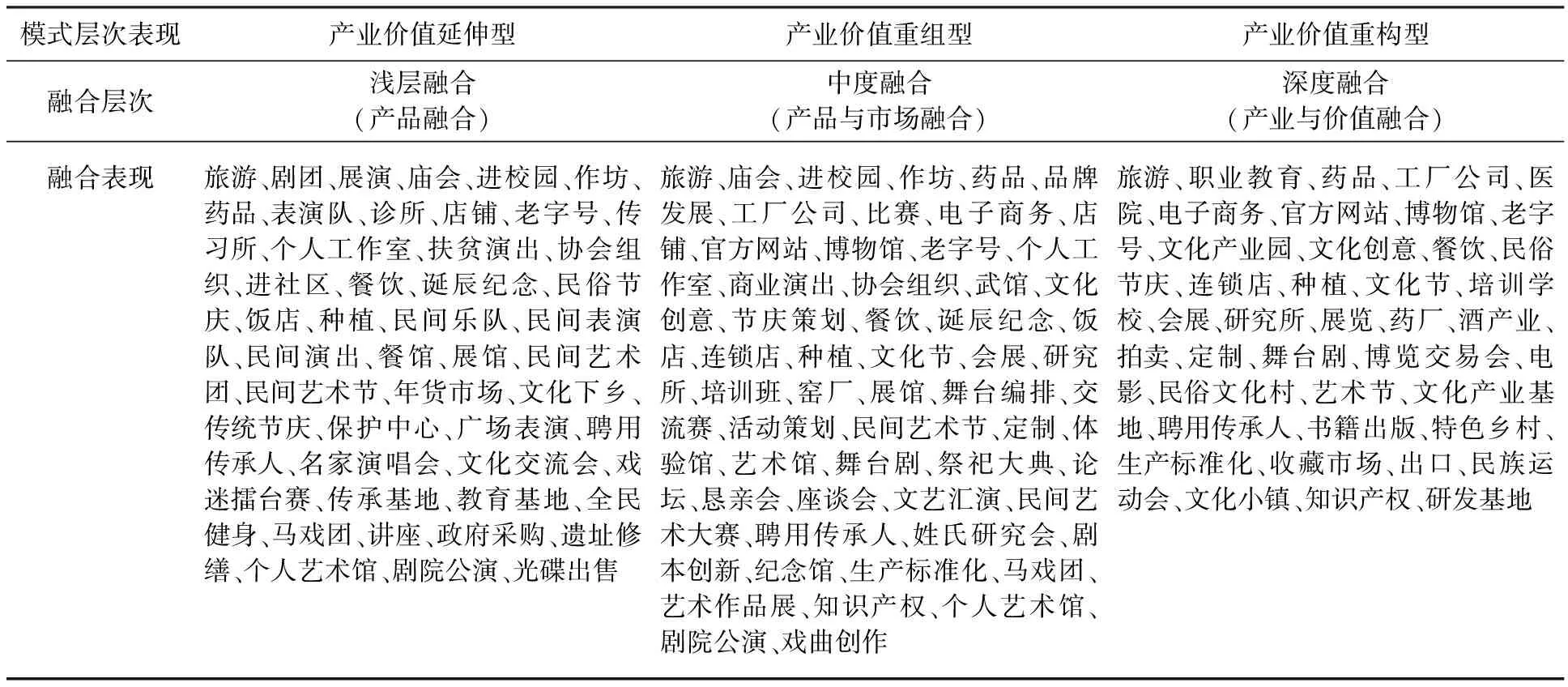

(三)基于产业价值融合程度的创造性转化与创新性发展模式

产业价值链是价值链、产业链及供应链的交融[15]。产业融合是一个产业向另一个产业从相互靠近到相互渗透的过程,文化产业融合的主要方式有产业渗透、产业交叉、产业重组、产业延伸四种[16]。按照产业价值链融合的程度,将非遗的产业融合分为产业价值延伸型、产业价值重组型、产业价值重构型三种。其中,产业价值延伸型属于浅层次的融合,主要表现在产品的融合;产业价值重组型为中度融合,表现在产品与市场融合;产业价值重构型为深度融合,主要表现在产业与价值融合。根据调研过程中提炼的河南省非遗保护与利用现状的关键词,本文按非遗价值转化与融合的程度对其进行归类,即为非遗在产业价值融合上不同层次的具体表现(见表3)。

表3 河南省级非遗产业融合的模式与表现

产业价值延伸型是指非遗自身价值得到了真实性的展现或与其他产业进行了浅层次的衔接。其创新主要体现在组织结构优化、传承传播方式改进等方面。其成败关键在于对非遗价值的选择和对融合双方的引导。浅层次的延伸融合不宜过分看重经济效益,而应以非遗的保护与传承为根本,兼顾社会效益和经济效益,以公益性为基础。产业价值重组型是指非遗已在传统传承下发展壮大或价值被创新利用并与其他产业价值实现交融,彼此影响,形成稳定的创新发展模式。该过程必然会形成一种相互渐染的涵化作用,很容易导致非遗文化发生消极变迁,同时被功利化、世俗化。另外也有可能出现“一损俱损”的情况。对此,要谨慎选择非遗项目并做好风险评价和管控工作。产业价值重构型是指非遗的价值与其他产业深度融合,彼此交融,形成新的产业形态,成为引领非遗和其他产业创新发展的新动力。要在产业重组成功案例的基础上选择示范点,每种不同的表现形式都要有一些“排头兵”,通过政策、资金、人力、技术的投入和多方利益相关者的参与,打造精品,树立典型,形成以点带面、辐射带动的作用。

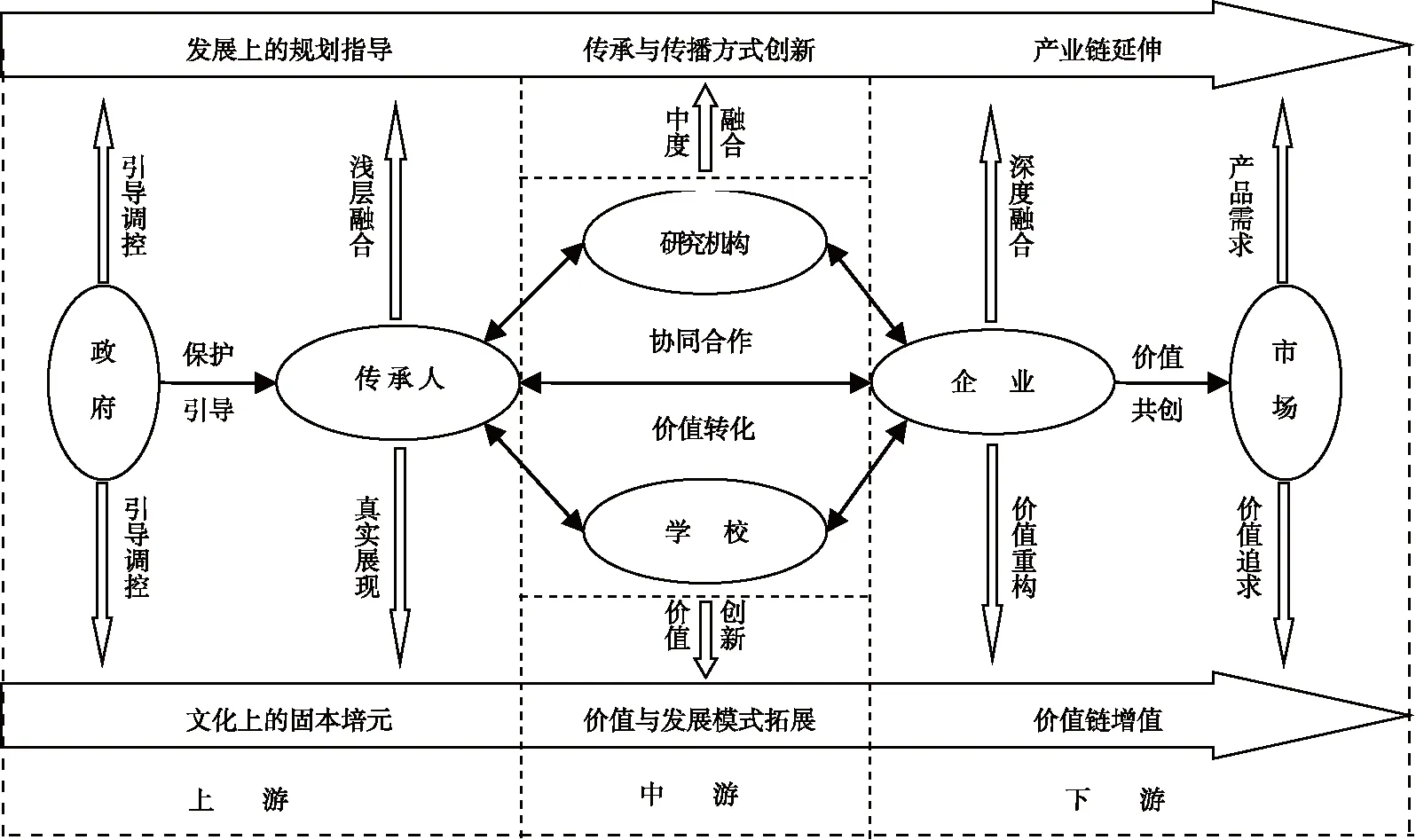

五、产业链视角下河南省非遗创造性转化与创新性发展的协同机制

根据对各项非遗产业化现状的调查总结,笔者认为,非遗的创造性转化与创新性发展过程应主要由政府、传承人、研究机构、学校、企业、市场六大主体协同参与。综合考虑产业的融合深度、价值的创新程度、协同过程的主体关系,可将各主体行为分为上游、中游和下游。政府是上游乃至全局的顶层设计者,应重点做好文化上的固本培元、发展上的规划指导两项工作。传承人主要通过生产非遗产品或开展活动,展现非遗的传统价值,处于主体协同的上游。学校与研究机构是非遗新的传承空间,肩负着创新非遗传承与传播方式、拓展非遗价值与发展模式的研究与实践任务,处于主体协同的中游。企业则通过更深层次的产业链延伸、产业融合以及价值链增值、价值重构,形成产业聚集,打造新业态。根据市场对文化产品的新需求和新的价值追求实现价值共创,实现非遗文化产品与市场的对接,属于主体协同的下游。具体的主体协同机制如图3所示。

图3 产业链视角下非遗创造性转化与创新性发展的主体协同机制

按照各主体的联动关系,可从非遗创造性转化与创新性发展的参与主体、产业要素、发展效果3个维度综合构建联动运行机制、基础保障机制和考评监督机制。做好发展规划,协调各主体的利益分配,并确立详细的联动方式;确保政策、资金、人才等要素供给;做好全过程的市场情报动态考察、非遗价值潜力评测、保护利用绩效评价以及产业发展监督反馈工作。特别是要建立指标体系,对非遗产业化过程中发生的文化消极变迁、文化主体参与不够、利益分配失衡、过度功利化等负面影响进行及时评判,确保非遗的创造性转化和创新性发展高效可持续。