新闻事件背景下在灾害教育中渗透中国精神的探讨

刘琳琳 吕宜平 周维国

摘 要:中国人民面对突发重大自然灾害时所表现出的众志成城、顽强拼搏的抗争精神,防灾减灾面前应用自然规律、不懈求索的科学精神,都是中国精神的一部分。本文以人教版八年级“自然灾害”教学为例,以地理视角解读新闻为基础,创设灾害与防灾救灾背景,在整个教学实践过程,将中国精神渗透在灾害教育中,展现地理学科的育人价值。

关键词:地理教育;自然灾害;人地关系;新闻;中国精神

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)04-0021-04

一、问题提出

新闻事件中蕴含着丰富的中国精神元素,将这些中国精神元素与地理教学相融合,可有效培养学生的家国情怀,充分发挥地理学科育人价值[1]。笔者在长期的地理教学实践中选择从人地关系视角解读新闻为主线,在灾害教育中渗透中国精神。选取“自然灾害”课例展现教学实践过程,主要基于以下三方面考虑:第一,我国是一个自然灾害频繁发生的国家,每一次面对自然灾害,中国人民能挺过来、走过来,是中华儿女在历史长河中不断科学求索和顽强抗争的中国精神。第二,新闻事件具有真实性、贴近性的特点。真实性指新闻报道中的地震、洪水等自然灾害都是真实发生的;贴近性主要包括地域上和心理上的贴近,人们更愿意关注发生在自己身边、对自己产生影响的事情[2]。第三,选择新闻事件更加贴近社会生活和学生生活,充分体现学习内容的鲜活性和有用性。教学内容以鲜活的新闻情境为载体,以人地关系为主線,科学运用地理思想、地理方法、地理思维解决社会生活中的真实问题,这对地理课堂中落实立德树人具有重要意义[3]。

二、课标解读

本节对应的课程标准内容要求为“了解我国是一个自然灾害频繁发生的国家”[4]。首先,本条课程标准在认知程度上仅要求“了解”,不涉及深层次的自然灾害地理成因分析。第二,在区域尺度上立足“中国”,体现家国情怀,以中国自然灾害为案例,探究自然灾害的一般知识。第三,在灾害发生频率上定位为“频繁”,频繁反映在我国自然灾害发生频次高、种类多、分布广等几个方面。面对频发的自然灾害,中国人民展现了在防灾减灾上科学预警,在应对突发灾害时英勇抗争、无私忘我的中国精神。在这种精神的感染下,青少年应形成人地协调观,并增强民族担当意识。

三、设计思路

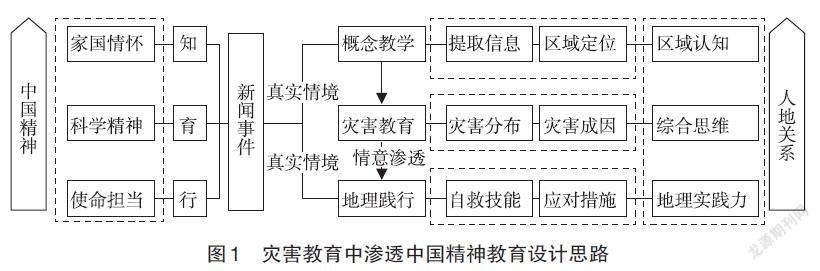

本课例以时间为线索呈现新闻事件,创设灾害情境。以旧中国洪涝灾害情境唤醒学生的忧患意识和家国情怀,学生在真实情境中提取地理信息,进行区域认知。在区域认知的前提下,呈现新中国成立后的洪涝灾害新闻情境,利用时空综合、要素综合分析洪涝灾害的成因与治理措施,并在灾害预警中渗透科学精神教育。在此基础上,呈现河南暴雨洪涝新闻,创设情境,培养学生应对暴雨天气的自救技能,提升地理实践力,并针对暴雨灾害提出应对措施。通过纵向对比,引导学生认识我国人地关系的变化,渗透中国精神教育,增强青少年未来承担防灾减灾工作中的使命感与责任感。设计思路如图1所示。

四、教学过程

1.“洪水横流,弥溢平原”——人地对立

【新闻情境】1931年7月,长江流域降雨量超过常年同期雨量的一倍以上,有的地区单日降雨量超过200毫米。8月长江上游发生洪水,上下游洪水相遇造成全流域洪灾。洪灾遍及浙江、江苏、安徽、江西、湖南、湖北、四川等省,因灾死亡14.5万人。对这次灾害,时人有“洪水横流,弥溢平原,化为巨浸,死亡流离之惨触目惊心”之谓。在那个时代,旧中国面临内忧外患,国家和社会的总体救助水平低下,在洪涝灾害面前,救助能力非常有限,每家仅得到六角赈灾款。

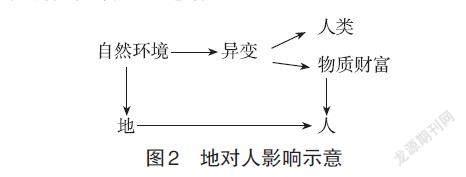

【教师活动】引出自然灾害概念,自然环境发生异于常态的变化,作用于人类及其创造的各种物质财富上,并使之造成损失,称为自然灾害。

【学生活动1】结合新闻素材,用思维导图的形式概括自然灾害的概念,如图2所示。

【学生活动2】阅读新闻材料,结合情境,提取地理信息,生成地理专业术语,从地理视角认知区域自然灾害概况,实现对新闻事件的地理表达。在科学理性认知下,体悟地理环境对人类生产生活的影响,感悟中华大地历经苦难,饱经沧桑,在灾害情境中形成敬畏自然、敬畏生命的家国情怀,完成表1。

[地理思维方法 项目 1931年长江洪涝 时空综合 区域定位 发生时间/季节 要素综合 地理术语 地理要素联系 人地关系 观点表达 ][表1 运用地理术语呈现新闻事件]

【设计意图】地理概念是对地理事物本质属性的高度抽象概括,它深刻反映了地理事物的本质,是地理学科学习的关键点[5]。本节内容以自然灾害这一概念为核心,因此,在课堂初始选取旧中国时期特大洪水新闻情境,学生在共情中明确自然灾害的概念,并以时间为线索,体悟穷困潦倒的旧中国面对洪涝灾害时,几乎毫无抵御能力,人地关系紧张。

2.“万众一心,众志成城”——人地缓和

【新闻情境】1998年夏季,超强的厄尔尼诺现象让整个长江流域连续暴雨,洪水来势汹汹。长江九江段面临决口,为保护42万人民群众安危以及京九大动脉的安全。解放军官兵用血肉之躯堵住了九江决堤,经过五天五夜的奋战,最终九江堤坝被彻底修复,书写了抗洪史上奇迹。

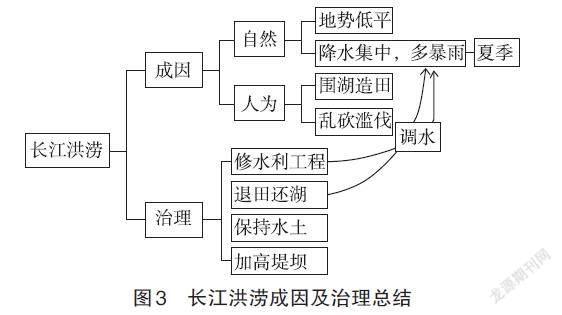

【学生活动1】结合中国地形分布图、年降水量分布图、气候类型分布图等解释长江流域洪涝多发的自然和人为原因。结合长江各河段的问题,针对长江洪涝灾害提出可行的应对措施,小组以思维导图的形式展示,如图3所示。

【新闻视频】回声嘹亮栏目——多年后我就成了你,1998年洪水中的“抱树女孩”今天成了人民警察。新闻视频资料中小女孩谨记奶奶嘱咐,等待头上戴着五角星帽子的警察叔叔来救她,紧紧抱住树长达9个小时,最终公安消防官兵及时赶到,将其救下并细心照顾。23年后的今天,她也光荣地成为一名人民警察。

【学生活动2】以“我眼中的抗洪精神”为主题,结合新闻情境,谈谈面对自然灾害青少年应具备的使命与担当,小组以PPT的形式汇报。

【设计意图】1998年长江流域发生的特大洪水,在党的领导下,中国人民充分发扬国家利益、人民利益高于一切的大局意识,发扬万众一心、众志成城、敢于胜利的中国精神。在防灾减灾中,党和政府充分落实因地制宜的原则,退田还湖,增强湖泊调蓄能力,兴修水利工程调水调沙,人水对立的矛盾初步缓和。针对1998年洪涝灾害,教师还另辟蹊径,选取今时今日忆往昔的新闻视频素材。23年后,洪水中被救女孩成为一名人民警察。这便是中国精神最好的传承,也是青少年不忘初心、担当奋进的使命感。地理课堂中中国精神情意渗透的教育不应是一种说教,而应是润物细无声的浸润式、体验式教育。有的学生感性认知、情感表达能力强,有的学生理性认知、科学审慎能力强,因此对于地理情感的表达,教师不能要求整齐划一,而更多的是探索知行合一的长期表现性评价,只有准确评价才能为有效教学提供保障[6]。

【课堂拓展】气象科学技术之风云家族——科学预警。

材料:风云卫星是目前世界上种类最全、在轨数量最多的气象卫星。50年来,我国风云气象卫星事业从无到有、由小到大、从弱到强,走出了一条奋斗之路。

【学生活动3】学生观看新闻视频《风云卫星——不断奋进的中国气象卫星家族》,关注科学技术的进步助力人类更好地了解与认识气象灾害。

【设计意图】群星灿烂的风云卫星,是我国成千上万科技工作者的全力付出。教师要利用风云卫星在祖国防灾减灾上做出的贡献,培养青少年以才学和智慧为国家科技创新助力;以青春和热情为社会做出贡献的民族情怀和使命担当。

3.“守望相助,风豫同州”——负重前行

【新闻情境】2021年7月20日,河南省郑州市受强降雨影响,导致特大洪涝灾害,已造成302人遇难,直接经济损失885.34亿元,灾后恢复生产工作正有序开展。

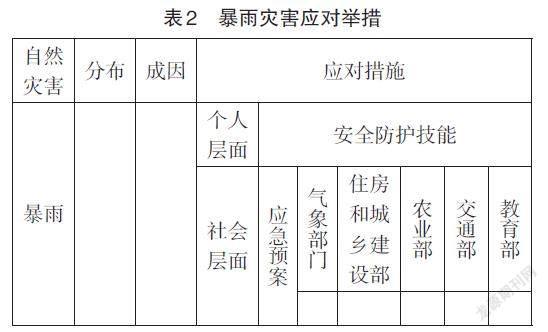

【学生活动】学生依据河南7.20暴雨真实新闻情境,在个人层面分享应对暴雨的自救技能,在社会层面,小组进行角色扮演,选择气象部门、农业部、交通运输部、城乡和住房建设部、教育部等角色,各部门针对暴雨气象灾害制定应急预案,本着“以人为本、敬畏生命、敬畏自然”的原则,各小组充分落实因地制宜,积极合作,提出应对措施,让本地居民以最小的代价,实现最大程度上的防灾减灾。小组合作,完成表2。

[自然灾害 分布 成因 应对措施 暴雨 个人层面 安全防护技能 社会层面 应急预案 气象部门 住房和城乡建设部 农业部 交通部 教育部 ][表2 暴雨灾害应对举措]

【设计意图】新闻情境选取学生暑期关注的时事热点新闻,与学生的时间距离近,同时,由于抖音、视频号等短视频平台的普及,学生对河南洪涝有一定的感性认知基础。真实的北方地区的暴雨情境,从某种意义上提示,每个学生在其一生都有遇到的可能性,自救技能的提升就显得尤为重要。掌握自救技能,引导学生明确在特定的时刻,生命就掌握在自己手中。在自救技能提升的基础上,选择角色扮演相关部门提出应急预案,增强学生参与社会管理的主人翁意识,强化学生在灾害面前关爱社会与他人的责任感。

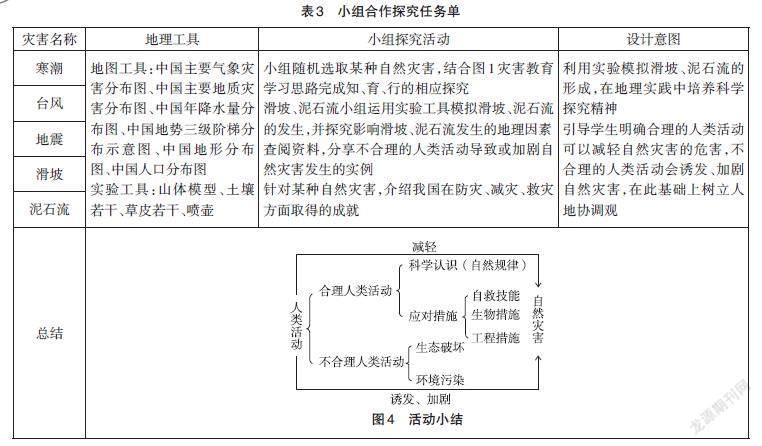

【过渡】除洪涝灾害外,干旱、台风、寒潮等气象灾害以及地震、滑坡、泥石流等地质灾害在我国均有分布。小组合作探究,独立学习其他类型的自然灾害(表3)。

五、教后反思

1.以洪涝灾害为案例,浸润情感教育

暴雨洪涝灾害是发生最频繁的自然灾害,全球洪涝灾害大约占总自然灾害的40%~50%,而我国是世界上洪涝灾害发生最频繁的国家之一,受灾次数高达96次,居全球首位,因此,教师选取洪涝灾害新闻情境为主线贯穿课堂。在选取洪涝灾害新闻时,分别选取旧中国时期1931年长江洪涝、新中国成立后1998年长江洪涝与2021年发生的河南洪涝新闻素材,以时间为线索,引导学生体会人地关系的变化。旧中国面对洪涝灾害时几乎束手无策、抵御能力弱,人地关系呈紧张、对立态势。面对人地关系的对立,学生产生情感上的共鸣,在涵养家国情怀的同时形成探究自然灾害的情感动机[7]。随着社会经济和科技的发展,党领导新中国人民面对洪涝灾害科学预警、有序救援,人地关系呈现缓和态势。面对这种来之不易的人地缓和,学生的情感升华到对抗洪精神的认同。2021年河南暴雨洪涝灾害让我们意识到:即便在科技发达的今天,面对极端天气,人类依旧渺小,仍需进一步认识自然规律,提升防灾减灾应对能力,为青少年一代提出了更多的使命与担当。

2.围绕人地关系设计学生活动,内化中国精神教育

灾害教育的关键在于利用科学手段实现最大程度的防灾减灾,而成功防灾减灾需建立在正确认识人地关系的基础之上,对自然环境的异常变化做出科学的、能动的判断[8]。因此,灾害教育中渗透中国精神教育的融合点为围绕人地关系设计学生活动。探究灾害成因与分布时,选择合适的地图工具、模拟实验等地理方法科学揭示自然灾害成因,通过查阅、分享合理的人类活动与自然灾害相关案例,引导学生树立科学的人地观。从新闻情境的“知”,到灾害教育的“育”,落脚于地理实践的“行”,层层递进。面对自然灾害,教师引导学生实现从本然之知到重参与、体验的明觉之知,实现从人地关系的科学视角,渗透精神素养教育。

通讯作者:吕宜平

参考文献:

[1] 邓嘉欣,杨林,胡启武,等.高中地理教学中渗透思政教育的探究[J].地理教育,2021(9):4-8.

[2] 万珍珍,彭渤,熊胜男.时事热点在高中地理教学中的应用[J].中学教学参考,2021(5):89-90.

[3] 王哲呈,方琦,顾松明.课程思政在地理教学中的实践与反思——以制度自信与地理教学融合为例[J].地理教育,2021(5):51-53.

[4] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[5] 张骏.从概念教学入手,提高地理教學的有效性[J].河南教育(教师教育),2021(6):58-59.

[6] 盛芸菲,吕宜平.高中地理实践力评价指标体系构建[J].教学与管理,2019(4):48-51.

[7] 邓钧,江涌芝,郭程轩,等.人地关系视域下地理课堂融入党史教育的路径探析[J].中学地理教学参考(上半月),2021(6):8-12.

[8] 廖润霞.加强地理思政教育,促进学生全面发展[J].地理教育,2021(9):1.