康复机器人辅助训练对重型颅脑损伤患者下肢运动功能的临床疗效观察

罗锡保 李昌柳 董 奎 黄大海 张 月 胡才友

颅脑损伤是常见的外伤,在各类型创伤的发生率中居首位,占全身各部位损伤的15%~20%,其中重型颅脑损伤(severe traumatic brain injury,sTBI)约13%~21%[1]。重型颅脑损伤由于脑实质损害面积大,常伴不同程度的脑室扩大、脑积水或弥漫性轴索损伤,表现为高致残率、高死亡率,死亡率高达30%~50%[2]。随着急救医学和临床治疗技术的发展,STBI患者的存活率升高,但大脑组织严重受损后所致的运动、认知功能等多种功能障碍普遍存在且比较严重,极大影响患者的生存质量,给个人、家庭和社会带来了沉重负担,改善功能障碍已经成为迫切需求。康复机器人可实现精确化、自动化和智能化的康复训练,帮助患者进行被动、主动辅助和主动运动训练,能更好地满足患者康复需求[3]。本研究在常规康复治疗的基础上联合应用康复机器人辅助训练对sTBI治疗后清醒的患者的下肢运动功能进行康复,取得一定的临床效果,现整理报告如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料 本研究选择112例重型颅脑损伤经急性救治或术后已清醒的患者为研究对象,均为广西壮族自治区江滨医院2015年1月至2018年10月期间收治。纳入标准:①年龄在18岁及以上;②有明确的颅脑致伤史,经头颅CT、MRI等检查可见明确脑损伤灶;③诊断符合中华医学会2006版《临床诊疗指南:神经外科学分册》有关闭合性、开放性颅脑损伤的诊断标准及符合全国第四次脑血管学术会议制定的脑血管疾病断标准。符合sTBI诊断标准:GCS评分≤8分或神经功能缺损程度评分≥31分,Barthel指数评定量表评分≤40分,或脑损伤发生后有昏迷、持续植物状态1个月以上患者;④病程在1年内,生命体征平稳,本次入组时GCS评分≥12分,能主动配合康复治疗;无严重的其他脏器疾病;⑤运动障碍判定标准参照Fugl-Meyer运动功能评分量表(FMA)标准,FMA评分<100分者为运动功能障碍;患者或家属知情并签署同意书。排除标准:①合并其他脏器严重损伤;②既往脑外伤及神经系统疾病史;③既往有运动功能障碍,如类风湿性关节炎、关节畸形及神经肌肉的病变等对运动功能有直接影响的;④生命体征不平稳,病情重或合并严重精神症状无法配合者。将患者按随机数字表分为观察组与对照组,每组56例。对照组中男性27例,女性29例,年龄19~72岁,平均年龄(48.5±10.36)岁;损伤类型包括脑挫裂伤46例,颅内血肿8例,其他2例;GCS评分为(12.29±4.32)分。观察组中男性29例,女性17例;年龄20~68岁,平均年龄(47.21±9.66)岁;损伤类型包括脑挫裂伤43例,颅内血肿10例,其他3例;GCS评分为(12.36±4.25)分,两组患者临床资料比较无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组:进行常规的康复治疗技术及护理:(1)康复治疗开始时间尽可能早、病情稳定48h后:①条件允许情况下,适当增加训练强度,如上肢功能训练;②充分评估患者的体力、耐力和心肺功能情况后确定康复训练强度和训练时间。(2)肌力训练遵循如下方法:①适当的渐进式抗阻训练进行肌力强化;②肌电生物反馈疗法联合常规治疗;③功能电刺激治疗。(3)痉挛的防治:①典型的阶梯式治疗方法;②通过抗痉挛肢位、关节活动度训练、伸展或夹板疗法等方法治疗痉挛和挛缩;③痉挛导致的疼痛、皮肤不卫生或者功能下降时,特别是全身性肌肉痉挛的患者,根据患者损伤类型选择口服巴氯芬、替扎尼定或丹曲林等药物治疗;④在卒中的恢复期不使用安定或其他苯二氮卓类药物;⑤对局部肌肉痉挛严重且药物治疗效果不佳者,使用肉毒毒素治疗。⑷康复训练方法包括:正确良肢位摆放、被动运动、肌力增强训练、牵张训练、神经促通抑制技术、协调能力训练、平衡能力训练等。⑸感觉障碍的康复:采用经皮电刺激联合常规治疗提高感觉障碍患者的感觉能力。⑹康复工程的康复措施:①使用各种固定性手矫形器或腕手矫形器;②手指屈肌痉挛重时可使用分指板;③为配合早期功能康复训练可使用通用型AFO矫形器。以上治疗1次/天,45分钟/次,5天/周,共8周。

1.2.2 观察组:在对照组治疗方案的基础上联合应用康复机器人辅助训练,康复机器人采用LOKOHELP GROUP下肢康复机器人:①康复机器人辅助训练分两种模式:第一种为被动限制模式,在患者功能较差不能独立完成运动时给予与患者运动方向相同的助力;第二种为主动限制模式,在患者功能较好可以独立完成运动时给予与患者运动方向相反的阻力。②在训练过程中随着患者运动功能的提高,逐步调整训练模式,逐渐减少辅助力,加入阻力并逐步增加。治疗1次/天,每次治疗45min,5天/周,共8周。

1.3 观察指标及评价标准 康复治疗前后评价两组患者的下肢的运动功能、平衡功能、肌肉力量和日常生活活动能力等指标。①下肢运动功能评定:Brunnstrom[4,5]根据肢体恢复过程中的肌张力变化和运动功能情况分6个阶段来评定,Ⅰ为迟缓期,Ⅱ为痉挛期,Ⅲ为联合反应期,Ⅳ为部分分离运动期,Ⅴ为协调运动期,Ⅵ为正常期,越往后功能恢复情况越好。②平衡功能评定:采用Fugl-Meyer平衡功能评分(FMA),对患者下肢平衡协调性等进行评定,共7个项目,评分等级为0~2分,得分范围0~14分,得分越高表示患者下肢平衡功能恢复越好。③肌肉力量评定:采用MMT徒手肌力评级,评估股四头肌和腘绳肌肌肉力量,分为0~5级,分级越高越好。④日常生活活动能力评定:采用改良Barthel指数(BI)对日常生活中进食、穿衣、行走、控制大小便等活动能力评分,采用百分制,得分越高则恢复越好[6]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0对数据进行统计分析,计数资料用构成比表示,用χ2检验,计量资料采用(均数±标准差)的形式表示,组间比较用独立样本t检验,组内前后比较用配对样本t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2.结果

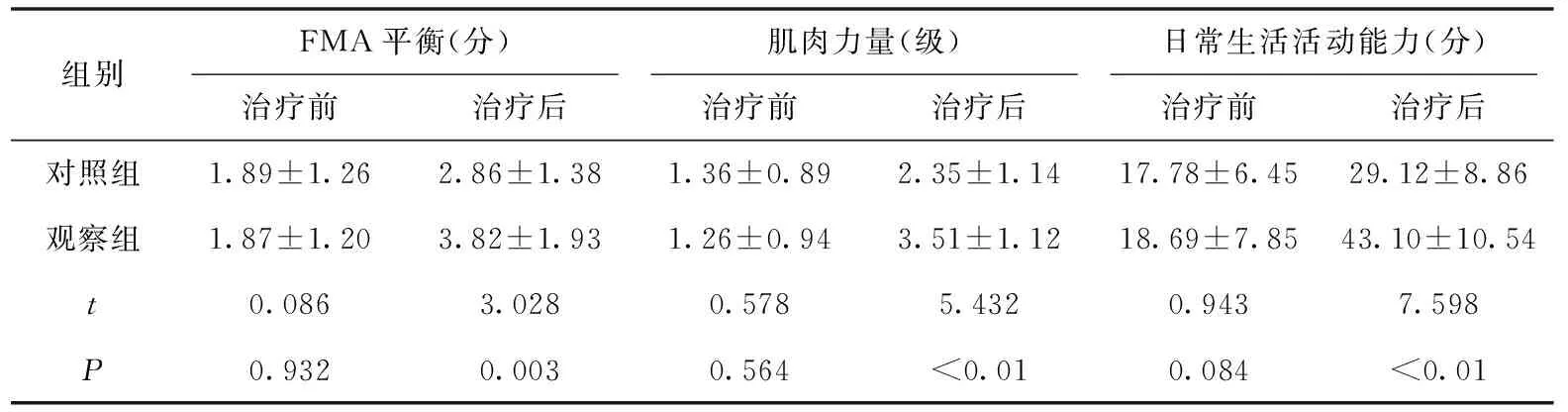

2.1 两组患者康复治疗前后的下肢运动功能恢复情况比较 两组患者治疗前FMA平衡评分、肌肉力量和日常生活活动能力各项指标无显著性差异(P>0.05)。经过8周的康复治疗后,两组患者的各项指标均较治疗前有改善,观察组比对照组改善更为明显(P<0.05或P<0.01),见表1。

表1 两组患者康复治疗前后下肢运动功能恢复情况

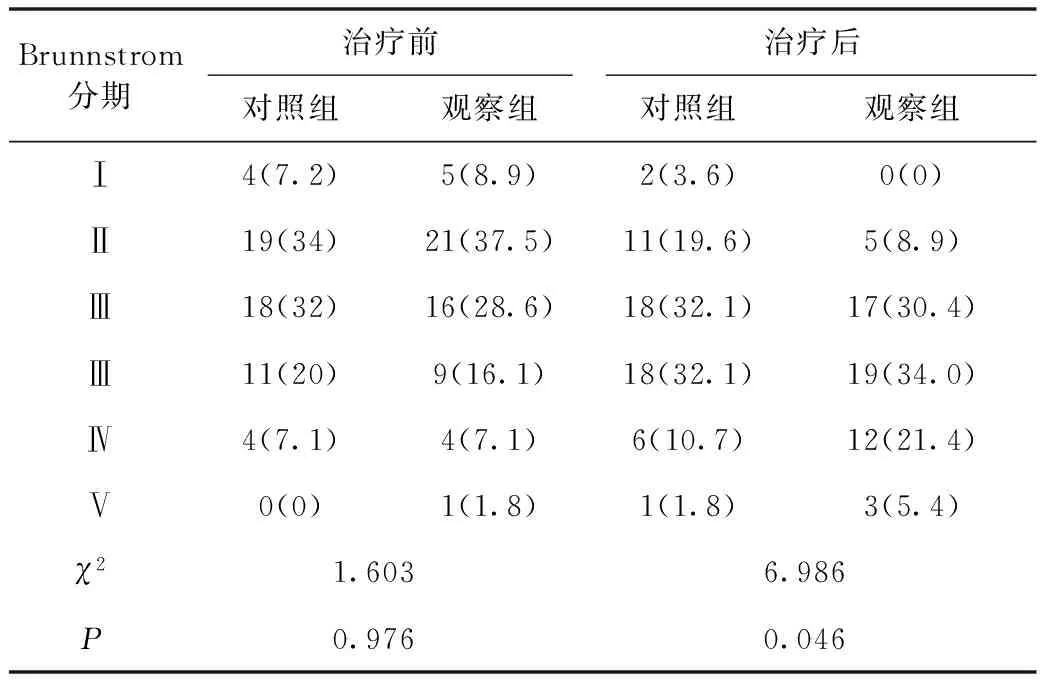

2.2 两组患者康复治疗前后下肢运动的Brunnstrom分期情况比较 康复治疗前两组的下肢运动的Brunnstrom分期情况比较,各期构成比差异无统计学意义(P>0.05);康复治疗后两组的下肢运动的Brunnstrom分期情况比较,两组的Ⅰ期、Ⅱ期患者均明显减少,而Ⅳ期、Ⅴ 期和Ⅵ期均增加,由此可见,治疗后两组的下肢运动功能均有改善,其中观察组Ⅳ期、Ⅴ期和Ⅵ期患者较对照组增加更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后下肢运动的Brunnstrom分期情况 单位:例(%)

3.讨论

重型颅脑损伤发生后往往会伴随出现不同程度的脑挫裂伤、颅内血肿及弥漫性的轴索损伤,引起中枢神经元被破坏,引发大脑、脑干的损害,从而导致大脑中枢控制低级中枢的能力丧失,使机体运动传导受限而出现运动功能障碍的发生[7,8]。虽然开颅去骨瓣减压等手术治疗可以清除血肿、减轻颅内压进而改善患者的临床症状,但是手术同时也可能会进一步造成继发性的脑损伤,因此sTBI患者由于严重的脑缺氧及脑水肿,术后往往遗留神经功能缺损及肢体运动功能障碍等,严重影响日常生活能力和生活质量,同时也给患者家庭及社会带来沉重的经济负担。因此,采取积极的治疗措施对改善患者的神经和肢体功能、促进患者快速康复具有十分重要的临床意义。神经可塑性是脑损伤后康复的基础,研究指出通过输入正确的运动模式可促进机体正常功能的恢复,早期的康复治疗不仅能促进大脑皮层运动区的“动作定型”的完成,同时在康复训练过程中各个关节和肌肉的运动可以反过来作用于中枢神经系统并提供感觉输入,发挥易化作用[9]。早期康复对重型颅脑损伤患者固然重要,但目前我国现有康复医疗资源紧缺,存在人员消耗大、康复周期长等局限,使部分患者错过最佳康复时机。康复机器人集机电一体化和智能技术为一体,可针对患者的损伤程度提供个性化训练;而且拥有强大的信息处理能力,实时监测并记录康复训练过程中患者的生理数据,实时反馈,为康复方案的制定提供科学依据;自动化训练节省了人力资源,缓解了目前治疗师不足的现状,在训练形式和内容方面更加丰富,进一步提高了康复医疗技术水平[10]。

本研究中经过8周的康复治疗后两组患者的下肢运动功能、平衡功能、肌肉力量和日常生活活动能力均较治疗前有明显改善,差异具有统计学意义(P<0.05),观察组比对照组改善更为显著(P<0.05或P<0.01)。两组患者的下肢运动功能的Brunnstrom分期情况比较可见:治疗后两组的Ⅰ期、Ⅱ期患者均明显减少,而Ⅳ期、Ⅴ 期和Ⅵ期患者均相应增加,表明两组患者的下肢运动功能均有改善,观察组Ⅳ期、Ⅴ期和Ⅵ期患者较对照组增加更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组下肢运动功能和平衡功能显著优于对照组,说明在常规康复治疗基础上联用机器人辅助训练能够改善患者步行能力,提高日常生活活动能力。传统康复训练由治疗师和护理人员完成,工作负担重,其次治疗主要依靠工作经验徒手完成,训练强度不稳定,训练策略单一。康复机器人更适合执行长时间的运动任务、个性化的训练模式,提高了患者主动参与意识。在常规康复治疗的基础上联合应用康复机器人辅助训练能有效改善患者的下肢运动功能,促进机体功能的恢复,训练效果更为显著,值得临床推广应用。