岫岩陨石坑撞击角砾岩的岩相学和冲击变质特征*

尹锋 陈鸣

1.湖南科技大学地球科学与空间信息工程学院,湘潭 411201 2.中国科学院广州地球化学研究所,同位素地球化学国家重点实验室,广州 510640

撞击角砾岩是陨石撞击地表产生的矿物岩石碎屑和熔融物经过压实固结作用形成的岩石。撞击角砾岩是陨石坑特有的岩石类型和主要组成物质,分布在陨石坑内及周围。撞击角砾岩是陨石坑研究的主要对象,具有重要的科学价值,能为模拟撞击过程(Artemievaetal., 2013)、探索矿物在高温高压下的变质行为(Pittarelloetal., 2020)、发现新高压矿物(Chenetal., 2019)、确定撞击年龄(Kennyetal., 2019)、追踪玻璃陨石来源(Brachaniecetal., 2014)、分辨陨石撞击体类型(Misraetal., 2009)等提供必不可少的依据。按照国际地科联变质岩分类委员会的方案(Stöffler and Grieve, 2007),撞击角砾岩分为单成分角砾岩和复成分角砾岩,前者由同一种岩性的岩屑组成,后者由多种岩性的岩屑组成。再根据角砾岩中是否含有熔体组分,可进一步分为岩屑角砾岩和含熔体角砾岩(Stöffler and Grieve, 2007)。单成分角砾岩一般分布在陨石坑底部和坑内壁,与未冲击变质的原岩之间呈渐变关系,代表了陨石坑的边界(Ferriereetal., 2008; Riisetal., 2011)。复成分角砾岩是陨石坑中最常见的岩石类型,由撞击区各种原岩混合形成。在简单陨石坑内,复成分角砾岩常以透镜体状产出在单成分角砾岩之上,中心厚度从几十米到几百米不等(Howard and Haines, 2007)。而在陨石坑外,复成分角砾岩以层状产出在地表,厚度从几厘米到数米不等,且从陨石坑边缘往外渐次变薄(Kallesonetal., 2010; Stöffleretal., 2013)。

迄今为止,地球上已发现了200余个陨石坑,其中有两个位于中国境内,即辽宁岫岩陨石坑(Chenetal., 2010b)和黑龙江依兰陨石坑(陈鸣等, 2020)。岫岩陨石坑是国内首个被证实和进行科学钻探的陨石坑,前人对该坑进行了诸多研究,包括矿物冲击变质(Chenetal., 2010a, 2011, 2013a, b, 2018, 2019; Yin and Chen, 2014; Yin and Dai, 2020)、沉积物年龄(Liuetal., 2013)、地球物理结构(樊计昌等, 2010; 赵成彬等, 2011)、形貌特征和形成过程(王心源等, 2014)、撞击过程模拟(Yue and Di, 2017)等。尤其需要指出的是,先前的矿物冲击变质研究工作均在含熔体角砾岩中展开,发现了石英面状变形页理(Planar deformation features, PDFs)(Chenetal., 2011),石英和长石的击变和熔融玻璃(Chenetal., 2010a; Yin and Dai, 2020),以及柯石英(Chenetal., 2010a; Yinetal., 2021)、熔长石(Yin and Dai, 2020)、TiO2-Ⅱ(Chenetal., 2013a)、莱氏石(Chenetal., 2013b)、毛河光矿(Chenetal., 2019)、金刚石(Chenetal., 2018)等高压矿物(相),并对它们的微结构特征和形成过程进行了细致分析。除了含熔体角砾岩,岫岩坑的钻孔岩芯中还有玄武质角砾岩和复成分岩屑角砾岩,两者尚未开展相关研究。鉴于此,本文对这三种撞击角砾岩的岩相学、冲击变质特征、地球化学进行了对比研究,并由此探讨了冲击压力、撞击角砾岩的形成过程、以及陨石坑的形貌特征。

1 岫岩陨石坑地质特征

岫岩陨石坑坐落于辽宁省岫岩满族自治县苏子沟镇,离县城东北方向直线约16km,坑区地貌为低山丘陵。陨石坑区域的基岩为下元古界变质岩,主要由片麻岩、角闪岩、变粒岩、浅粒岩等组成(图1)。陨石坑东边约2km区域,有侏罗系玄武岩出露;而在陨石坑西边约2km区域,有三叠纪闪长岩和花岗岩出露(图1)。

图1 岫岩陨石坑区域地质简图

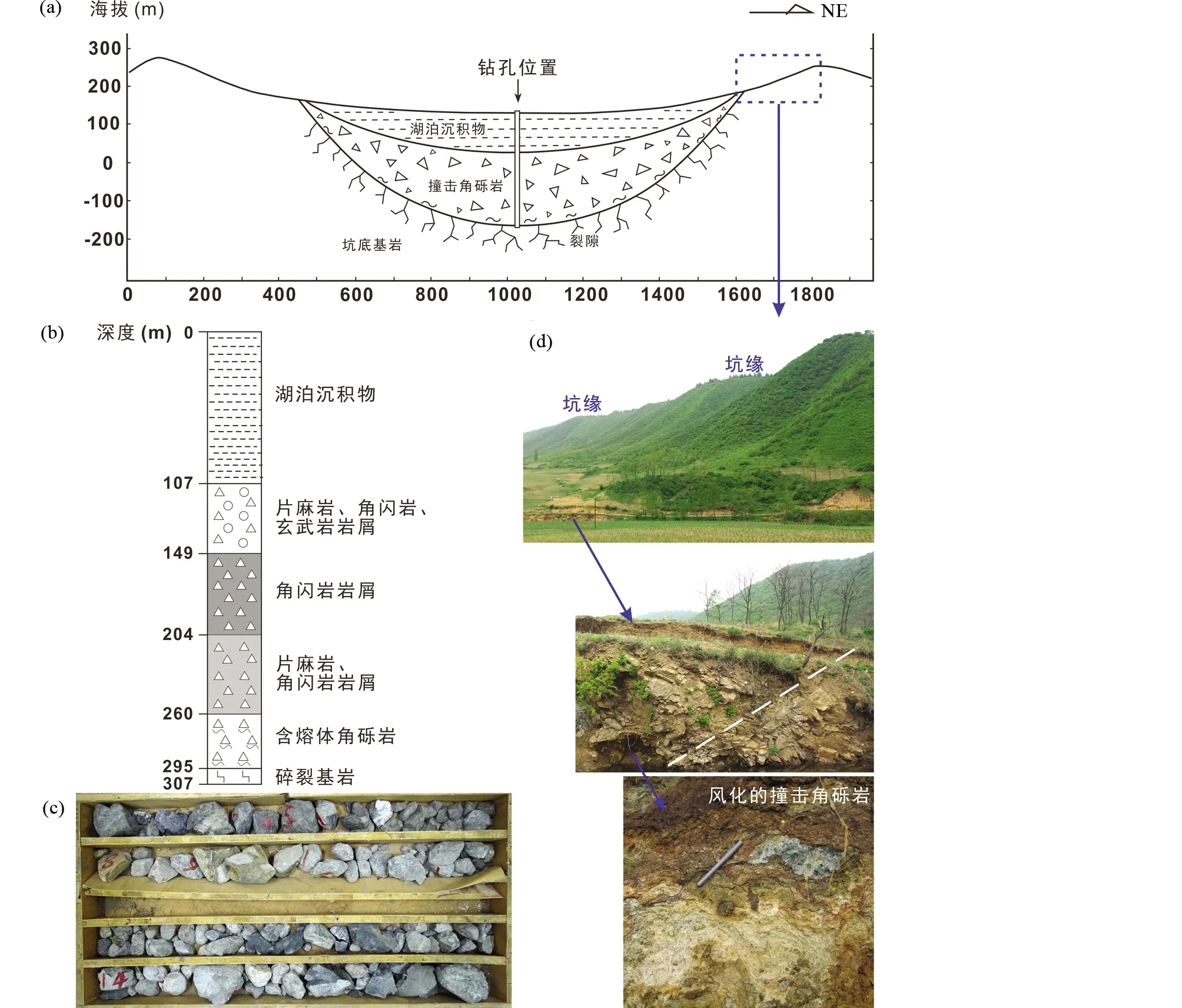

岫岩陨石坑是一个简单陨石坑;剖面呈碗形,坑缘最高点到当前坑底的高差约200m;平面呈圆形,直径约1800m(图2a)。陨石坑坑底被沉积物覆盖,无基岩出露,坑壁和坑缘有基岩出露。该坑已于2009年进行科学钻探,钻探结果表明(图2b):坑内的沉积物厚度为107m,底部沉积物的年龄约为50ka(Liuetal., 2013),属于第四系湖泊沉积物;在湖泊沉积物之下,是一套厚188m的角砾岩单元,由各种类型的岩石碎屑松散堆积组成,粒径从<1cm到>15cm不等(图2c)。坑缘到角砾岩单元底部的高差,即陨石坑真实深度为495m。根据岩屑的岩性差别,将角砾岩单元分为四个部分(图2b):107~149m,由片麻岩、变粒岩、角闪岩、玄武岩岩屑组成;149~204m,由角闪岩岩屑组成;204~260m,由片麻岩、角闪岩、变粒岩岩屑组成;260~295m,由含熔体角砾岩组成。

图2 岫岩陨石坑剖面示意图

在岫岩陨石坑的东北方向,有一条底部宽约50m的峡谷切穿陨石坑边缘。邻近陨石坑内壁坡脚的峡谷底部有撞击角砾岩和基岩出露(图2d)。撞击角砾岩已严重风化,但仍能分辨出流动构造;基岩岩性为片麻岩,节理发育;两者之间的分界线的倾角约为40o,倾向南西方向。早期的野外调查过程中,发现于此露头的震裂锥和石英PDFs为探索该坑的成因提供了初始证据(Chen, 2008)。

2 样品及分析技术

本研究的样品均来自钻孔岩芯。我们仅采集到三块固结成岩的撞击角砾岩样品,分别是复成分岩屑角砾岩(BR-1,钻孔岩芯135m处),玄武质角砾岩(BR-2,钻孔岩芯140m处),含熔体角砾岩(BR-5,钻孔岩芯260~295m区间)。

样品首先被磨制成34个薄片,分别是复成分岩屑角砾岩14个,玄武质角砾岩8个,含熔体角砾岩12个;然后利用偏光显微镜观察其岩相学和矿物冲击变质特征。石英PDFs也是通过偏光显微镜观察并统计数量,然后利用安装在偏光显微镜上的四轴旋转费氏台测定每组PDFs方位。基本步骤是:首先测量石英的光轴(C轴)方位,然后测出PDFs的法线方位,最后将测量结果投影到吴氏网上,并与标准石英PDFs模板对照,得出PDFs的结晶学方位。

单矿物化学成分通过电子探针(EPMA)分析获得,仪器型号为JEOL JXA-8100;加速电压15kV,束流10nA,束斑直径1~10μm,定量分析检出限≤100×10-6;背散射电子像(BSE)分辨率20nm,放大倍数40~300000倍。全岩主量元素采用熔片法在Rigaku100e型X射线荧光光谱仪(XRF)上分析获得,分析误差小于5%。铂族元素(PGEs)分析在Thermo X Series 2型电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)上完成,具体方法参见Sunetal.(2009),该方法对Os、Ir、Ru、Rh、Pt、Pd的检出限分别为0.7×10-9、1×10-9、2×10-9、1.5×10-9、6×10-9、25×10-9,分析精度优于10%。上述分析测试均在中国科学院广州地球化学研究所完成。

3 撞击角砾岩特征

3.1 岩相学和冲击变质特征

3.1.1 复成分岩屑角砾岩

复成分岩屑角砾岩由基质和角砾两部分组成。在手标本上,肉眼即可分辨角砾由多种不同类型的岩石碎屑组成(图3a),属于复成分角砾岩。岩屑呈棱角状到次棱角状,分选差,粒径1~7mm不等,成分包括玄武岩(~30%)、角闪岩(<10%)、片麻岩(~20%)等(图3b)。基质部分约占全岩体积40%,主要由石英、长石、辉石以及黄褐色的微晶物组成(图3b);石英、长石、辉石的粒径从数微米到300μm不等,而微晶物的矿物成分在显微镜下难以辨别。

图3 复成分岩屑角砾岩的岩相学和冲击变质特征

3.1.2 玄武质角砾岩

图4 玄武质角砾岩的岩相学和冲击变质特征

3.1.3 含熔体角砾岩

除石英PDFs外,含熔体角砾岩还发育了多种其它冲击变质特征。部分石英颗粒整体转变为玻璃,而且还有球粒状和脉状柯石英集合体产出在其中,球粒状柯石英集合体的粒径可达30μm(图6a, b)。部分长石颗粒的一组双晶发生非晶化,转变成为击变玻璃(图6c, d)。有些方解石发生了熔融重结晶,以球状或椭球状产出,但没有与硅酸盐熔体发生混溶,两者具有清晰的界线(图6e)。部分锆石也发生了变质,局部转变成页理状莱氏石,页理宽度<3μm(图6f)。

图6 含熔体角砾岩的矿物冲击变质特征

3.2 地球化学特征

对钻孔岩芯主要岩屑的主量元素分析结果显示(表1):片麻岩主要成分为65.16% SiO2、14.86% Al2O3、5.62% Fe2O3、5.47% Na2O、3.04% K2O、2.95% MgO;玄武岩的主要成分为46.67% SiO2、14.21% Al2O3、12.82% Fe2O3、8.25% CaO、7.74% MgO、3.18% Na2O;变粒岩的主要成分为75.46% SiO2、11.97% Al2O3、6.5% Na2O、4.11% Fe2O3,符合其以长石、石英为主,含少量磁铁矿的矿物组成特点;角闪岩的主要成分为49.68% SiO2、13.84% Al2O3、12.21% Fe2O3、9.42% CaO、8.22% MgO。

表1 主要岩屑和角砾岩的主量元素含量(wt%)

角砾岩的化学成分与其岩屑和基质的组成有关(表1):复成分岩屑角砾岩主要由玄武岩、角闪岩、变粒岩组成,其成分体现了这三种岩石混合的特点;玄武质角砾岩的CaO含量偏高,与其含有方解石脉有关;含熔体角砾岩的主要成分为65.1% SiO2、13.32% Al2O3、4.22% CaO、4.16% Na2O、3.69% Fe2O3,与任何一种岩石成分都不一致,符合其由多种矿物和岩石碎屑组成,以长英质岩屑为主的特征。本研究还分析了主要岩屑和角砾岩的PGEs丰度。分析结果表明(表2),所有样品的PGEs含量均没有出现异常,属于正常的地壳岩石PGEs丰度范围。

表2 主要岩屑和角砾岩的PGEs丰度(×10-9)

4 讨论

4.1 冲击压力估算

矿物中不同冲击变质特征的形成压力不同,据此可以估算撞击过程的压力。前人的研究已经建立了较为完善的常见造岩矿物(石英、长石、橄榄石、辉石)冲击变质特征与冲击压力的对应关系(Stöffleretal., 2018),并已经在冲击变质陨石和部分陨石坑中得到良好应用。在本研究中,石英面状变形特征在三种角砾岩均有出现,为对比它们的形成压力提供了便利。石英PFs和PDFs的形成压力相差较大,前者为5~10GPa,后者10~35GPa(Stöffler and Langenhors, 1994; Grieveetal., 1996)。在岫岩陨石坑的撞击角砾岩里,石英PFs仅在复成分岩屑角砾岩和玄武质角砾岩少量出现,指示这些石英颗粒经历的冲击压力较低;石英PDFs虽然在三块角砾岩均有出现,但具有明显的差异。

此外,含熔体角砾岩中还有二氧化硅玻璃、柯石英、长石击变玻璃、球状方解石、莱氏石等冲击变质特征。球粒状和树枝状柯石英出现在二氧化硅玻璃中,说明这些二氧化硅玻璃经历了熔融淬火过程(Chenetal., 2010a; Yinetal., 2021),熔融SiO2玻璃指示的冲击压力>50GPa。长石击变玻璃(Yin and Dai, 2020)和锆石-莱氏石相变(Chenetal., 2013b)都指示了冲击压力>30GPa。

上述可见,不管是石英还是其它矿物的冲击变质特征,都说明组成含熔体角砾岩的矿物碎屑受到的冲击程度普遍高于复成分岩屑角砾岩和玄武质角砾岩中的矿物碎屑。由此可知,从复成分岩屑角砾岩到含熔体角砾岩,随着深度的增加,冲击压力增高。

4.2 撞击角砾岩形成过程

陨石撞击成坑过程分为三个阶段,按先后顺序分别为压缩、挖掘、改造,撞击熔融物形成于前两个阶段(Melosh, 1989)。撞击中心的岩石受到>50GPa的压力,发生熔融甚至气化,部分熔融物溅射出坑外,部分熔融物以层状分布于瞬时坑的内壁和底部,其规模和冲击强度成正比(Grieveetal., 1977)。由于瞬时坑内壁较陡,内壁上的强烈冲击变质物质会在重力作用下向坑底垮塌。这些垮塌物质与坑底物质混合后,在坑底附近形成含强烈冲击变质物质的含熔体角砾岩。岫岩陨石坑的含熔体角砾岩位于钻孔岩芯260~295m区间,也就是坑底附近,类似现象在Lonar、Barringer、West Hawk Lake、Brent等简单陨石坑也有出现(Denceetal., 1977; Dence, 2004; Short, 1970)。除了岫岩陨石坑的真实底部,在坑内壁的目前底部位置也有少量含熔体角砾岩出露(图2),两者高差约320m。这说明含熔体角砾岩沿着坑底层状分布,以真实坑底为下界线,目前坑底为上界线,最大厚度30m,往两边延伸变薄。这个推测也和实验模拟结果一致(Yue and Di, 2017)。岫岩陨石坑的含熔体角砾岩应该是准原位产出,而不是撞击溅射物回落到坑内。一是因为撞击溅射物大部分都落到坑外,回落到坑内的极少(Artemievaetal., 2013);二是因为熔融溅射物在空中淬火会形成特殊的空气动力学外形。此外,岫岩陨石坑含熔体角砾岩的岩屑比例较低(<50%)且粒径大都小于0.5cm,矿物冲击变质程度高,以及岩性多样性(片麻岩、角闪岩、斜长角闪岩、变粒岩、碳酸盐岩等),反应了成岩物质的广泛来源和强烈冲击变质历史。而发现于撞击角砾岩单元上部位置的玄武质角砾岩和复成分岩屑角砾岩,则主要是冲击程度弱一些的坑缘物质垮塌形成,瞬时坑坑缘向坑内的垮塌也使得陨石坑的直径增大,坑缘高度降低。玄武质角砾岩和复成分岩屑角砾岩发现于钻孔岩芯135m和140m处,说明形成两者的岩屑来源于距离坑底约150m以上的位置。

此外,从岫岩陨石坑的钻孔柱状图可以看出(图2),上部分角砾岩由玄武岩、角闪岩、片麻岩等组成,而下部分角砾岩主要由长英质岩类组成。在陨石撞击成坑过程的挖掘阶段,瞬时坑上部物质被抛射到坑外,下部物质无法被抛射到坑外,只能在坑内混合(French, 1998)。岫岩陨石坑角砾岩单元上下部分的差异,可能体现了该区域地表下不同深度的岩性差异。这也解释了组成含熔体角砾岩和复成分岩屑角砾岩的地球化学和岩相学差异,即前者富SiO2和Al2O3(表1),岩屑以长英质岩类(片麻岩、变粒岩、浅粒岩等)为主(图5a),而后者富Fe2O3和MgO(表1),岩屑是玄武岩、角闪岩、片麻岩等(图3a)。

4.3 与其它简单陨石坑的对比

地球上简单陨石坑的直径一般小于4km(Dence, 2004),形态为碗状,坑内堆积有撞击角砾岩,部分陨石坑还有湖泊沉积物覆盖在角砾岩上。整个坑内撞击角砾岩单元一般呈透镜体状,中心厚,往边缘逐渐变薄。根据地球撞击坑数据库结果(http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/index.html),目前已发现的直径小于4km的陨石坑有64个,其中出露地表且被钻探的有18个,再排除被强烈风化侵蚀的陨石坑,仅剩6个陨石坑有较为可靠的直径(D)、真实深度(d,即坑缘最高点到角砾岩单元底部的高差)、角砾岩厚度(B,即角砾岩单元的中心厚度)等数据作对比研究(表3和图7)。

表3 六个典型简单坑的尺寸比较

图7 真实深度与直径关系图(a)及角砾岩厚度与直径关系图(b)

从表3中可以看出,简单坑的真实深度是其直径的0.248~0.356倍。投图拟合后,两者具有良好的线性关系:d真实深度=0.272D直径,相关系数平方(R2)达0.987(图7a)。陨石撞击成坑过程,本质上是高速运动(~15km/s)的陨石瞬间释放其动能(即1/2mv2)(Melosh, 1989),因此陨石坑的直径和深度差异,反应的就是陨石撞击体的速度和质量差异。当然,撞击区靶岩对深度也有影响,靶岩为结晶岩的陨石坑,其真实深度略小于沉积岩为靶岩的陨石坑,前者真实深度是直径的平均约0.28倍,后者真实深度平均约0.3倍直径(表3)。岫岩陨石坑的基岩是片麻岩、角闪岩、麻粒岩等变质岩(图1),属于结晶岩,其真实深度是直径的0.275倍,与上述结果吻合。Kalkkop陨石坑的深度较小,原因是其地貌为一片平坦地形,坑缘已被侵蚀破坏(Reimoldetal., 1998)。从表3也可以看出风化侵蚀对真实深度的影响,Kalkkop、Saltpan、Lonar的形成年龄显著大于Kamil、Barringer、Xiuyan,造成前三者的d/D为0.248~0.279,而后三者的d/D为0.275~0.356。也就是说,年轻陨石坑受到的侵蚀更小,坑缘更高,因而具有更大的真实深度。

陨石坑内的撞击角砾岩单元主要由瞬时坑的坑壁和坑缘向坑中心垮塌堆积形成。对于简单陨石坑,坑内撞击角砾岩的厚度是直径的0.094~0.133倍(表3)。不同陨石坑的角砾岩厚度差距较大,角砾岩厚度与直径的R2为0.937,两者关系式为B角砾岩厚度=0.117D直径(图7b)。岫岩陨石坑的撞击角砾岩厚度是188m(0.104倍直径),而与之类似的印度Lonar陨石坑的撞击角砾岩厚度是235m(0.128倍直径)。两个陨石坑的真实深度相似,但角砾岩厚度差别较大。我们认为,造成角砾岩厚度差距的原因是岫岩坑形成在丘陵区域,瞬时坑的溅射物无法大量堆积在坑缘附近,从而造成改造阶段从坑壁和坑缘垮塌到坑底的物质较少。此外,Saltpan陨石坑的角砾岩厚度也比较薄。Reimoldetal.(1992)认为,Saltpan陨石坑尺寸小,而且形成在花岗岩区域,是造成其撞击角砾岩较少的主要原因。从上述可见,影响角砾岩厚度的因素比真实深度多,因此角砾岩厚度与直径的相关性(R2=0.937)小于真实深度与直径的相关性(R2=0.987)。

5 结论

(1)岫岩陨石坑是一个简单陨石坑,其直径1800m,真实深度495m,真实深度与直径的比值为0.275,符合简单陨石坑的尺寸特征。

(2)陨石坑内堆积了大量松散的撞击成因角砾,整个撞击角砾岩单元呈透镜体状,中心厚度为188m。撞击角砾岩厚度与直径之比为0.104,略低于其它简单坑,可能是受丘陵地形影响导致改造阶段垮塌到坑内的岩石角砾偏少。

致谢感谢两位审稿人及本刊俞良军编辑对本文的审阅,并提出宝贵的修改意见,作者从中获益匪浅。