全国枸杞气象服务中心运行模式研究

马力文,牛翔宇,郑方,刘静,杨洋,李剑萍

(1.中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室,宁夏银川 750002;2.宁夏气象信息中心,宁夏银川 750002;3.成都信息工程大学,四川成都 610225)

一、全国枸杞特色农业气象服务中心简介

为满足我国农业调结构、转方式、提质增效对气象保障服务的需求,增加农业气象服务产品有效供给,改变特色农业气象服务“小、低、散、重”的局面,中国气象局与农业农村部于2016年联合下发了《特色农业气象服务中心建设与运行管理办法》,规定了全国特色农业气象服务中心的定位、建设条件、职责与分工、管理模式[1]。2017年12月由中国气象局办公室和农业部办公厅联合发文(气办发〔2017〕36号文),根据突出重点品种、服务关键领域的原则,经地方申报、初审、联合专家组复审及公示,中国气象局和农业农村部组织遴选出包括枸杞气象服务中心在内的第一批10个特色农业气象服务中心[2]。

2018~2020年,按照中国气象局的部署,全国10个省区成立的特色农业气象服务中心纷纷开始组建专业研发与业务服务团队,制定各中心的管理办法、三年建设方案、周年服务方案和业务服务流程,开始制作发布全国十种特色农产品的气象服务业务指导产品。枸杞气象服务中心依托前期雄厚的科研积累,开发了枸杞生长发育气象、枸杞品质气候评价、枸杞重大农业气象灾害与病虫害气象预测预报及评价等十余个服务产品,建立了全国枸杞气象业务服务平台,发布了全国枸杞服务材料,取得了较好的服务效果。

二、取得的成效

(一)建立机制流程,确定业务服务方向

一是召开了枸杞气象服务中心区域协调会议,由宁夏气象局、宁夏农业农村厅、林业林草局等领导专家参与,通过区域协调领导小组和枸杞气象服务专家小组召开闭门会议,修订完善枸杞气象服务中心运行管理办法、年度重点工作、周年服务方案等,为枸杞开展气象服务定方向、划重点。

二是联合宁夏林业林草局、宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所,中宁县枸杞产业管理局、百瑞源、玺赞、中杞集团等骨干企业组成了专业服务团队,建立了联合调查、会商、培训等长效机制,制定每年组织实地考察和技术培训的具体目标,保障了枸杞产业持续健康发展;与宁夏农业农村厅签署了促进枸杞产业健康发展战略合作协议,建立了协同服务、联合会商、信息发布、共同推进的融合机制[3]。

三是制定技术与人才交流机制,首席专家及总中心骨干人员每年到各分中心交流累计不少于5人次,各分中心来总中心开展技术交流不少于1人次;每年由各成员单位轮流承办1次业务技术交流会,探讨业务发展思路,交流枸杞气象研究成果,促进科技水平提升。三年来,总中心人员先后赴新疆、青海、甘肃调查交流指导6次;赴宁夏分中心技术交流4次,青海、内蒙古、新疆分中心人员来宁学习交流5次。分别在2018年4月、11月、2019年4月、2020年10月和2021年9月组织召开了全国枸杞气象业务技术研讨会。

四是制定业务会商流程,保障业务顺畅开展。制定了枸杞气象服务业务会商流程,联合各产区定期召开研讨会,研判各产区枸杞生产形势。3年来会商9次。建立了微信群和QQ群,开展高频次的技术交流、培训和沟通,为各地枸杞气象服务奠定了人才基础。

(二)夯实基础条件,加强业务布局

一是通过规范枸杞农田小气候站的建站、观测标准,在宁夏、内蒙古等5个分中心统筹建设了32套枸杞农田小气候站,建设了全国产区枸杞农田小气候观测一张网,强化枸杞观测能力支撑。

二是规范枸杞观测流程,保障枸杞发育期、枸杞病虫害等的标准化顺畅开展。研发了枸杞发育期、灾害调查等数据的自动收集上传系统,实现各产区枸杞农业气象、病虫害等观测数据的顺畅调用和共享。在总中心的统一指导下,在宁夏全境、新疆精河、甘肃河西走廊、内蒙古河套灌区、青海柴达木盆地,对接枸杞气象服务需求,建设枸杞野外试验基地,开展枸杞需水规律、品质、病虫害发生发展规律、低温冷害等试验研究工作,强化枸杞气象服务的试验能力,提升对产业发展的服务能力和科技支撑能力。2018年以来,开展全产区枸杞观测规范、病虫害防治、枸杞气象服务方面的培训4次,累计培训220余人次。先后赴新疆、甘肃、青海、内蒙古培训6次。宁夏分中心在中宁召开技术培训4次,各分中心组织召开了技术培训6次。通过高频次的培训,强化人员素质,为枸杞气象服务提供人才支撑。

(三)搭建枸杞气象服务平台,为跨区域枸杞气象服务提供技术支持

一是面向业务人员,开发枸杞智能化业务服务平台,以宁夏的枸杞全程业务服务为基础,开展全国枸杞主产区的一病两虫和枸杞采收期、发育期、枸杞品质评价等业务服务。

二是面向行业部门,开发了枸杞气象服务网,连接跨省区枸杞田间气象要素、枸杞长势、病虫害实景监测等信息,初步实现与宁夏枸杞工程中心、宁夏枸杞产业局等涉农部门的信息共享。

三是面向公众及枸杞种植企业,开发了枸杞气象服务系统,基于宁夏政务网信息共享大数据平台,实现了种植信息、监测预测数据、生产建议的浏览与推送。为政府、枸杞局、枸杞种植基地、茨农提供农事管理指导。

四是面向服务用户,开发了枸杞气象服务H5网页,可使用手机浏览器访问,也可以嵌入各个微信公众号、手机APP、微信小程序等。主要包含农业天气预报、农田小气候要素实景观测信息、枸杞业务服务产品、枸杞最新资讯、问题反馈等功能。

三、存在问题

(一)缺乏统一规划和顶层设计,缺乏高度的集约性和协调性,区域一体化思维比较松散,形成合力共同发展的意识不强,不能满足产业发展需要

为了推进特色农业气象服务中心的管理,中国气象局和原农业部在特色农业气象服务中心申报的同时,就出台了《中国气象局特色农业气象服务中心管理办法(试行)》,该管理办法规定了特色农业气象服务中心依托单位的基本条件、特色农业气象服务中心的申报评审程序、管理制度、主要职责等。特别是气办发〔2017〕36号文的附件二《特色农业气象服务中心考核表》中,从管理制度建设、技术能力建设、实地调研、服务产品制发以及建设效果方面进行了十分具体的规定[2]。特色农业气象服务中心的顶层设计目前只有这些,以目标任务的形式每年向中国气象局减灾司汇报。

然而,上述文件对每个特色农业气象中心采取怎样的措施发挥功能,建立怎样的决策机制,还没有明确的政策阐述,在一定程度上缺乏支持特色中心功能发挥的政策环境,缺乏运用系统论的方法,从全局的角度,对枸杞特色农业气象服务中心的业务、科研等各方面、各层次、各要素统筹规划的顶层设计。虽然制定了《枸杞气象服务中心运行管理办法》明确了组织和运行机制、主要职责、技术与人才交流等机制,但由于建立时间不长,相关的配套机制还没有完全建立,缺乏有效的管理协调制度,对各省区的业务指导和约束力不强,各分中心之间、分中心与总中心之间的结合程度还不够紧密,组织也不够规范,区域一体化思维比较松散,形成合力共同发展的意识不强,不能满足产业发展需要。

(二)服务模式缺乏创新,各业务之间不协调,缺乏优势互补、协作互动面向全产区的气象服务机制,没有形成常态化的合作运行机制

目前各分中心之间的横向联合、分中心与总中心的纵向联动不够,存在重复劳动、资源浪费现象,总体规模“小、低、散”,涉足领域不深不细,服务模式单一,技术和服务产品不多,精细化不够,针对性不足,难以满足用户需要。总中心对各分中心的技术支持不到位,相互间的合作基本通过个人关系来进行,缺乏业务管理的强制性和约束力顶层设计,没有建立有效的、常态化的合作机制。

(三)部门之间的合作联动机制明显不足

由于部门分割,条块管理,缺乏不同省区的横向管理机制,各省区的业务协调不足,目前可以算得上“合作联动”的事件是联合各成员单位开展全国霜冻灾情调查,由总中心发布《近期低温霜冻天气对我国主要枸杞产区的影响及预估》服务材料。此外还有全国枸杞产区春季气候趋势与农事对策及年景展望这几项。但分中心的职责划分有待于理顺,总中心发布全国枸杞气象服务材料时出现向分中心临时抓人的现象。总分中心之间的联动、分中心间联动的合作联动机制明显不足。

(四)气象科技创新、预测预警和服务能力不能完全满足需求,自主创新能力和科技支撑能力明显不足

《中国气象局枸杞特色农业气象服务中心管理办法》没有关于科技创新方面的规定,目前枸杞气象服务中心的服务产品不多,内容缺乏创新性,产品内容多以定性为主,服务能力不能完全满足需求,自我“造血”、推动特色农业气象服务中心持续发展的活力没有充分体现。特别是枸杞农业观测能力有待加强,总中心针对宁夏产区的气象服务指标较多,但适合其他产区的枸杞农业气象指标和标准体系有待健全,多项指标需要在实际应用中进行验证,预测精度不足,服务效果难以反馈,数据共享机制有待完善,监测预报评估技术有待提高、业务服务平台有待优化,与特色农业产业发展结合紧密程度仍需加强,服务供给能力与需求仍存在较大差距。

(五)缺乏专业的人才队伍,无法满足区域枸杞气象服务对人才的要求

3年来,尽管组织开展了多次的培训,但分中心开展枸杞气象研发和业务服务的时间有限,很多服务内容才刚起步,枸杞气象服务的专业人才依然十分缺乏,特别是分中心的人才缺乏,甚至是从没有接触过枸杞的人员开始搞枸杞气象研发和业务服务,基础知识储备严重欠缺,使服务的内容深度和广度、预测的客观性、精确性等诸多方面存在明显的不足,亟需培养一支业务精湛的枸杞气象服务队伍。

四、全国其他特色农业气象服务中心管理运行经验

(一)重视机制建设

1.组织领导联合工作机制的建设

中国气象局和农业农村部组织遴选出的第一批特色农业气象服务中心,除了枸杞气象服务中心外,还有苹果、设施农业、甘蔗、烤烟、橡胶、茶叶、柑橘、都市农业气象服务中心。经过三年多的建设,各中心在机制建设、业务能力、服务效益等方面均取得了一定的进展和成绩。

各特色中心分别建立了依托单位、成员单位的联合协调委员会、协调领导小组或技术小组,因地制宜地联合编制了三年建设方案、业务服务流程、运行管理办法和周年服务方案等。中国气象局、农业农村部联合制定了新一版的特色农业气象服务中心管理办法和考核指标体系,并采取多种形式联合推进建设和运行。

2.加强和健全小实体、大网络的运行机制

按照“一省为主、多省参与、部省联动”的要求,各特色中心建立了联合服务、联合会商、联合调研、联合研究、交流培训、资源共享等运行机制。据不完全统计,各特色中心组织跨部门、跨区域联合会商20多次,组织联合研究64项,组织开展技术交流培训18次,取得了一定成效[4]。

3.加大投入力度,建立保障机制

据不完全统计,部分省(区、市)政府及农业、科技等部门以政府购买服务、项目共建等方式投入资金4000多万元,支持特色中心发展。中国气象局投入了2000万元强化特色农业气象能力建设,农业农村部也将特色中心发展列入重点工作。

(二)强化能力建设,强化平台建设

3年来,苹果中心研发七项关键技术,建立了较完善的苹果服务技术体系。茶叶中心研发的茶叶霜冻灾害精细化监测预报技术,可实现精细化到乡镇的定量化分析和滚动服务。各特色中心均在产品上下功夫,研发各类产品上百种,涵盖特色农产品产量预报、重大农业气象灾害监测影响评估、关键农事、花果期(红叶期)旅游等,多个中心的产品在央视17套农业气象栏目播出,扩大了影响。

各特色中心打造了业务服务平台,其中设施农业中心推进了9省市设施农业气象数据共享。苹果气象服务业务系统、甘蔗智能灌溉预报系统等平台的推广应用,有力地推进了综合一体化业务平台建设和智能网格气象预报格点化数据在为农服务业务中的应用。

(三)特色农业气象服务中心品牌初步建立,示范带动作用凸显

苹果中心入围“全国苹果大数据发展应用协作组副理事长单位”。棉花中心探索融入“一带一路”建设、“访惠聚”工作。甘蔗中心成为区政府主导的“广西糖业地理信息与生产管理指挥大数据系统”建设单位之一。烤烟、柑橘、橡胶等中心积极参与农业示范园区建设,融入“三区三园”建设。在特色中心的带动下,部分省气象与农业部门联合启动了省级层面特色农业气象服务中心的创建工作,有效助力了各地特色产业的发展。同时,一些农业企业已经或正在积极寻求与特色中心合作。

五、推进枸杞农业气象服务中心发展的建议

(一)加强组织管理,搭建覆盖全产区的枸杞气象资料共享和沟通、协调机制

开展全国枸杞气象服务,要站在气象事业整体高度和全局视野,重点抓业务布局、业务流程和管理机制。按照《特色农业气象服务中心建设与运行管理办法》,根据具体情况,制定特色中心运行管理制度。中国气象局减灾司和农业农村部市场司要联合强化特色农业气象服务中心考核评估。宁夏气象科研所作为总中心,要明确现代气象业务体系建设总体规划对特色农业气象服务中心的要求,加强顶层设计,明确主要任务。充分发挥枸杞农业气象服务中心技术依托单位的作用,尽快修订《全国枸杞气象服务中心三年工作计划(2021-2023)》,明确中心气象业务体系建设的近期规划和远景目标,才能把握住枸杞气象服务的方向,一步步走向成熟运行[7]。

建立枸杞产区各成员单位年度气象工作会议制度,每年的年初召开一次枸杞全产区联合会商会议,研究确定本年度枸杞气象服务中心业务服务的重大问题、服务重点。一是根据需要,建立交流制度、联合调查制度、信息共享制度,实现实时气象资料、实景资料和作物生育期、长势、病虫害等实时观测资料和各地农情、灾情调查资料的实时上传和共享;二是建立与国家级单位、跨省区的业务分中心、本省区分中心的业务协调机制、产品分发机制及与外部门涉农单位的合作、沟通机制;三是集合各成员单位业务技术骨干共同参与,解决区产区的重大枸杞气象服务问题;四是建立年度工作计划执行反馈机制,掌握工作进度、督查工作效果。五是依据业务要求开展成员单位间沟通合作、科研业务交流和技术培训机制。

(二)强化总中心对分中心的业务指导功能,制定不同区域的服务产品制作流程和分发规范

为进一步提高各枸杞产区的业务服务能力,技术支撑单位要充分发挥业务指导功能,系统地建立全产区业务建设方案,根据产区业务需求和人力、财力等实际情况,有序地开展系统建设,稳步提高业务指导能力。以基本成熟的枸杞农业气象观测规范、枸杞蚜虫、红瘿蚊气象等级预测、枸杞黑果病监测预警、枸杞干热害监测预测,枸杞生长发育进程预测、枸杞产量预报、枸杞品质评价等产品为基础,逐步实现全产区枸杞气象业务的精细化指导。制定适合全国、本省区和地市县等不同服务区域的枸杞气象服务产品的制作流程和规范,为实现业务产品自动化、智能化制作提供标准。

进一步建立完善业务指导的配套管理制度。建立成员单位会商制度和应急响应制度,建立定期业务技术交流制度等。系统地建立成员单位对总中心业务指导的客观质量评价反馈制度,建立服务产品的分发与效果反馈机制,实现面向中国气象局相关单位、5个主产省区枸杞气象分中心、分中心向乡镇或枸杞生产者、经营者等不同类别用户的产品分发。建立枸杞服务产品的效果评估后效机制,打通提升服务能力、提高服务产品的针对性、提升产品的准确性和客观性的途径,通过质量评价,科学、真实、完备地衡量总中心的业务指导水平,有针对性地加强总中心业务指导能力。

(三)加强依托单位技术支持

一是统筹规划全国枸杞产区枸杞气象观测建设。各地需建立统一的枸杞气象观测数据标准,按照枸杞农业气象观测规范行业标准[5]开展枸杞农业气象观测,实现全国枸杞观测资料共享,以期统一服务标准。

二是提高气象信息共享体系水平,开发深层次的应用产品。目前依托2019年中国气象局气象小型业务建设项目和2018~2020年宁夏林业直补资金项目,研发了面向全国枸杞产区和本区的枸杞气象智能化业务服务平台。开发了枸杞气象服务网连接跨省区枸杞田气象要素、枸杞长势、病虫害实景监测等信息,初步实现与宁夏枸杞工程中心、宁夏枸杞产业局等涉农部门的共享[6]。目前,该系统已经投入业务试运行,但在信息共享、产品开发等方面还存在很多缺陷,需要根据各地生产实际需求,进一步完善基于大数据、云计算技术的业务平台,实现枸杞产区枸杞农业气象观测资料、农情资料、天气气候预报预测等信息的共享,自动制作服务产品,向各省区枸杞产业新型农业经营主体、示范基地、决策层等服务对象通过多种渠道自动分发服务信息,提高枸杞服务的针对性和时效性。

(四)加强枸杞服务中心科研能力

枸杞气象研发是开展全国枸杞气象服务的基础,也是拓展枸杞气象服务领域、增加服务产品的有效供给、提升预测和监测评价服务的精度、时效性的有利手段,必须以超前的思维,根据服务需求开展研发工作。为此,一是通过组建项目开发合作的形式,依托中国气象局旱区重点实验室开展枸杞气象服务研究。二是从产区科技发展规划的制定及科研项目的组织管理等方面建立行之有效的科研组织制度。三是从产区科技领军人才的培养、科技人才和科研与业务人员的交流等方面加强科技人才队伍建设。

(五)建立交流、考核奖励机制

探索多渠道交流途径,建立有效的交流机制,可通过研发与业务技术研讨会、业务会商、客座研究等多种形式,培养枸杞气象方面的人才,提升各产区枸杞气象业务服务的能力。

通过设立科学、客观的考核评比和奖惩制度,制定科学的考核内容、目标和效果评价指标,促进各地提升枸杞气象业务服务的质量,拓展业务服务领域,增强创新驱动力和自我滚动发展的能力。

六、枸杞气象服务中心运行模式探讨

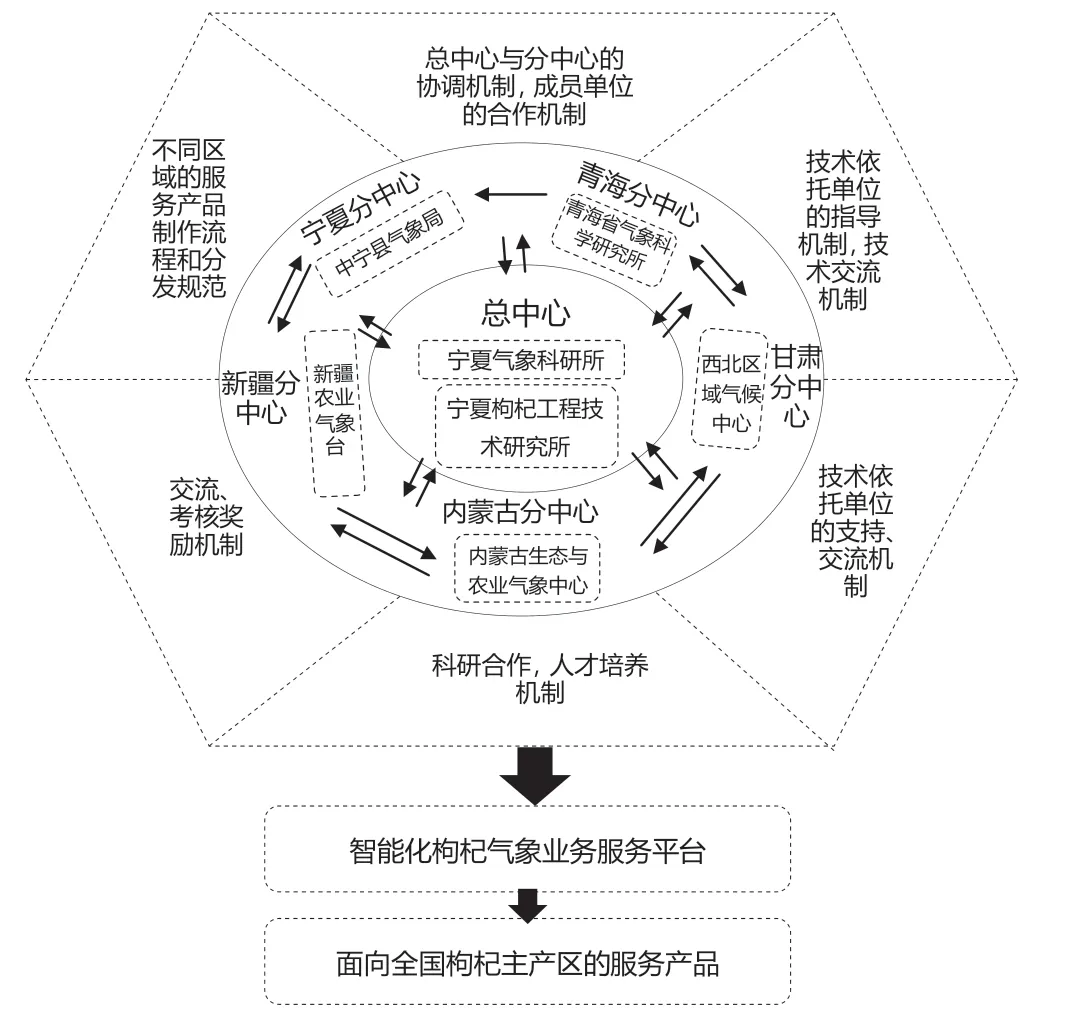

通过开展枸杞气象业务服务需求调查和调研其他特色农业气象服务中心的运行模式,可看出一个平稳良好的运行模式应该具备以下几个特征,一是要有互惠共生性,二是要有协同竞争性,三是要有资源共享性,才能对分散于各部门、各单位的技术、人力物力等统一调配,实现全国枸杞服务一盘棋,实现服务效果的最佳化。枸杞气象服务中心运行模式由目前的模式(图2),通过各要素之间的相互影响与相互作用,形成了一个以满足枸杞产区气象服务需求为目的成员单位多维联合运行模式。

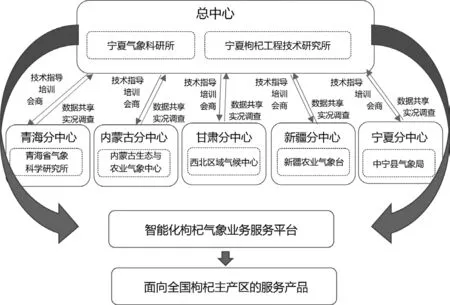

全国枸杞目前运行模式见图1所示,未来运行模式见图2所示。

图1 全国枸杞气象服务中心当前运行模式

图2 全国枸杞气象服务中心运行模式