沂蒙精神:文化溯源、研究脉络与理论框架

谢爱良

(临沂大学 历史文化学院,山东 临沂 276005)

一、引言

沂蒙精神孕育于数千年沂蒙文化,形成于新民主革命时期,成长于社会主义建设实践,发展于改革开放大潮,蕴含着“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的思想内涵和“水乳交融、生死与共”的精神特质。[1]沂蒙人民和相关研究学者将“沂蒙精神”的内涵进一步丰富和发展,对此相关的研究也逐步深入。[2]然而,学界对于沂蒙精神的研究却滞后于实践领域的进展,对沂蒙精神的研究重点及前沿进展缺乏统一且清晰的认识,在理论和实践层面的大量问题也亟需全面和深入的探讨。本文通过梳理沂蒙精神的文化起源,回顾沂蒙精神的研究脉络,系统总结沂蒙精神研究的代表性文献,初步搭建沂蒙精神的理论研究框架。

二、沂蒙精神的文化溯源

沂蒙文化是中华民族的宝贵精神财富,是中华民族的优秀传统文化、我党我军革命传统文化、社会主义建设和改革开放文化的重要组成部分,为中华文化的形成与繁荣做出了不可磨灭的贡献。作为蒙山沂水间形成的文化,蒙山之刚和沂河之柔使沂蒙文化成为一种文武并重的文化,深受儒学、兵学文化的熏陶,深得儒学、兵学文化的精髓,傲骨柔肠、刚柔并济、一张一弛的文武之道体现得淋漓尽致。

(一)文武并重的史前沂蒙文化

史前沂蒙文化是沂蒙先民创造的。从能追溯到的沂源猿人开始,距今已有四五十万年。东夷族“从大、从弓”、“好战、好猎”表现出强烈的尚武精神;同时东夷天性柔顺,崇拜凤鸟、太阳和山岳,具备从仁的突出特点。东夷文化与中原文化经过漫长的交互融合,成为华夏族文化的主体,汇聚成以“龙”(中原文化)、“凤”(东夷文化)为共同崇拜徽识的中华民族大一统文化。“龙凤呈祥”传送的是远古时期中原文化和东夷文化在构建中华民族大一统文化中的和谐之音。

(二)尚武从仁的古代沂蒙文化

这一时期是指从西周、春秋战国到清末的沂蒙文化。西周分封齐鲁,春秋战国群雄并起。姜氏在齐国的“因俗简礼”,周氏在鲁的“变俗革礼”,进一步强化了沂蒙文化文武并重的基因。深受东夷“仁”文化影响的孔子,引仁入礼,创造出以“仁”为学理核心、深刻影响中国和世界数千年的儒家思想体系。在春秋战国到秦汉这个中国从诸侯争霸、群雄割据走向民族统一的大时代,沂蒙文化深受雄武的兵家文化影响。在此过程中,孙子与孙膑等兵学思想学说广泛传播、深入人心。千百年来,沂蒙历史文化的长河中,始终澎湃着崇文尚武的波涛,并且潜移默化为基本的文化基因,影响着一代代沂蒙人的思想方式和行为方式。

(三)拥军支前的近代沂蒙文化

这是指二十世纪初到新中国成立前的沂蒙文化。近代沂蒙文化是奉献人民革命大情大义的文化,是沂蒙革命老区党政军民生死与共倾情演绎的革命战争文化。沂蒙文化以沂水蒙山为表征,从文化发生学和文化生态学的角度看,是沂蒙这方好山好水好地方,赋予了沂蒙文化的原生基因和底色。

(四)党群融合的当代沂蒙文化

新中国成立后,沂蒙人民紧跟党领导的社会主义建设实践探索的步伐,发扬光大革命战争年代培育起来的沂蒙精神,全面建设带头当模范,改革开放奋争天下先,创造出沂蒙文化的新辉煌。新时期赋予了沂蒙精神丰富的时代内涵,使沂蒙精神始终保持旺盛的生命力:解放思想、开拓创新;开放包容、诚实豁达,不封闭、不保守;勇于改革,大胆创新,不断开阔视野;拼搏奋斗、争创一流,有着不干则已、干则一流的拼搏劲头。

习近平总书记视察山东时候用“水乳交融、生死与共”来评价沂蒙精神,高度凝练和概括了沂蒙文化大情义、大悲悯、大爱恨的根本特征。沂蒙文化中有老百姓爱党爱军的情,有党政军民生死与共的义。习近平总书记关于沂蒙精神的重要讲话,深刻揭示了沂蒙精神的成因、本质和宝贵价值,成为新时期研究和弘扬沂蒙精神的指导思想。[3]

三、沂蒙精神的研究脉络

立足传统文献综述方法,融入内容分析方法,对现有沂蒙精神研究进行系统梳理,探索沂蒙精神的研究脉络。中国知网(CNKI)文献高级检索中主题为“沂蒙精神”,得到1117篇。同时选择部分专著作为分析补充。具体检索方式如表1所示。

表1 研究数据获取方式

对沂蒙精神研究领域范围内的代表性文献、学者、前沿进展等进行梳理(表2)。第一阶段,沂蒙精神研究的起步阶段(1989-1991年)。1989年李锦、李祥栋等先后展开沂蒙精神的实际调研,以沂蒙精神为主题的研究论文最早出现在1990年。第二阶段,沂蒙精神研究的形成阶段(1992-2001年)。1992年,江泽民同志视察临沂,题词“弘扬沂蒙精神,振兴临沂经济”,沂蒙精神得到党和国家领导人高度认同。第三阶段,沂蒙精神研究的稳步发展阶段(2002-2012年)。山东省沂蒙精神研究会成立、《临沂师范学院学报》开通“沂蒙精神研究专栏”,极大推动沂蒙精神研究进程。2011年6月李长春同志考察山东,电影《沂蒙六姐妹》、电视连续剧《沂蒙》播出,沂蒙精神晋京展成功举行,沂蒙精神研究进入多元化载体呈现阶段。2010-2011年报纸、刊物陆续出现30余篇有关沂蒙精神的研究论文和报道。第四阶段,沂蒙精神研究的突破阶段(2013年至今)。2013年11月28日,习近平总书记在视察山东工作结束时指出:“山东是革命老区,军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神,对我们今天抓党的建设仍然具有十分重要的启示作用。”在习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神指导下,学术界对沂蒙精神的研究进入新的发展时期,成果层出不穷。学习习近平总书记沂蒙精神讲话研讨会暨“三山一坡”高校革命精神研讨会会议的举行,标志沂蒙精神研究的高度进一步提升了,广度进一步拓宽了。

表2 沂蒙精神研究的阶段划分

四、沂蒙精神研究的理论框架

虽然学界对沂蒙精神的概念、内涵、特征等方面的研究已经初成体系,然而沂蒙精神研究历史相对较短,造成目前对沂蒙精神的基本认识依然较为模糊,缺乏一个统一的分析框架来有效整合与巩固该领域的研究成果。为此,从概念内涵、学科门类、理论基础、研究方法等方面围绕沂蒙精神的重点议题提炼出了整合式分析框架。

(一)概念内涵

沂蒙精神作为山东党政军民在革命烽火中水乳交融、生死与共铸就的一种革命文化形态,它与中国共产党百年来形成的一个个支流的精神坐标,共同构筑起中国共产党人的精神谱系。[28]通过知网文献梳理总结沂蒙精神内涵研究脉络(图1)。遵循社会规律和理论发展规律,从建设现代化强国和世界强大政党,从人类文明和中国贡献的战略高度来挖掘沂蒙精神研究独有的概念内涵,审视、推进沂蒙精神对中国特色社会主义理论体系的原创性贡献研究。主要包括习近平总书记关于沂蒙精神的重要论述、沂蒙精神与新时代党群关系、沂蒙精神与党建工作研究、沂蒙精神与中国共产党革命精神谱系、沂蒙精神与国家治理体系和治理能力现代化等。

图1 沂蒙精神概念内涵研究脉络

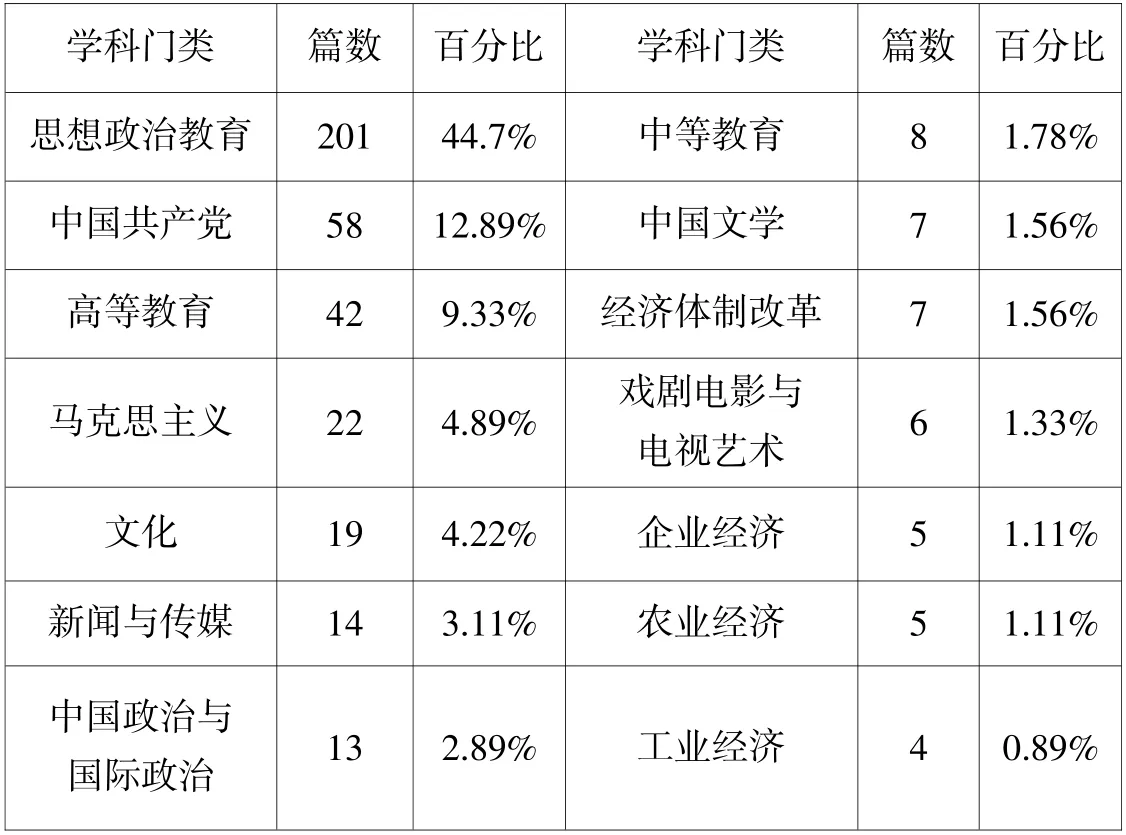

(二)学科门类

综合国内研究成果来看,诸多学者立足自身的学科出发点对沂蒙精神展开探讨(表3),主要集中在思想政治教育、中国共产党、高等教育、马克思主义、文化、新闻与传媒、中国政治与国际政治等方面,目前处于交叉学科研究阶段。沂蒙精神研究未来的学科路径应该依次是交叉学科、多学科、跨学科、新学科。具体而言,交叉学科是指从另一学科角度来研究沂蒙精神,多学科是从诸多学科角度来研究沂蒙精神,对多学科研究所产生的沂蒙精神概念、理论、方法的综合就是从跨学科的角度来研究沂蒙精神,通过跨学科研究而最终凝练出沂蒙精神研究的理论框架体系。

表3 沂蒙精神研究的主要学科门类

(三)理论基础

在中国知网高级检索中,主题检索选择“沂蒙精神”,同时在全文搜索中选择“理论基础”,生成年度交叉分析图(图2)。如图所示,目前沂蒙精神研究使用理论基础主要是思想政治教育、马克思主义等方面的理论成果,尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论基础展现的更多。总的来看,沂蒙精神研究主要使用来自其主要学科门类的理论基础,鲜有归属于沂蒙精神独有的理论。未来需要在马克思主义哲学原理的指导下,从思想史和学术史的角度,对沂蒙精神进行整体性和一体化研究,系统梳理沂蒙精神的形成、升华和发展,加强对沂蒙精神的理论品格、“水乳交融、生死与共”的精神特质、历史内涵、核心特质、时代价值等的研究,形成沂蒙精神研究独有的理论基础、研究范式。加快构建中国特色、山东特点的沂蒙精神科学研究话语体系。

图2 沂蒙精神理论基础年度交叉分析图

(四)研究方法

在中国知网高级检索中,主题检索选择“沂蒙精神”,同时在全文搜索中选择“研究方法”,生成共现矩阵分析图(图3)。沂蒙精神研究目前主要使用的研究方法仍以问卷调查、口述史访谈、案例剖析等为主,相对于定性分析的广泛使用,定量分析明显偏少。随着研究的深入,需要将定性分析与定量分析相结合展开沂蒙精神的研究。在深度访谈的基础上,借鉴有关量表来衡量沂蒙精神教育价值发挥中的相关人员的动机与行为,研究方法可以在结构方程模型的基础上使用定性比较分析法(QCA)、偏最小二乘结构方程模型(PLSSEM)等。关于网络文本分析可使用爬虫、八爪鱼、火车头等抓取网站数据。发展社会主义先进文化,广泛凝聚人民精神力量,坚定文化自信,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,构筑中国精神、中国价值、中国力量。因此,学界应开展沂蒙精神研究的跨学科交流学习,通过多学科思维交流、多方法融合、多理论交叉,建立起紧密合作的学术网络,以拓展沂蒙精神研究的广度和深度。

图3 沂蒙精神研究方法共现矩阵分析图

五、结束语

系统讨论沂蒙精神的文化溯源、研究脉络与理论框架三方面,形成如下主要结论。

第一,沂蒙精神孕育于数千年沂蒙文化,形成于新民主革命时期,成长于社会主义建设实践。沂蒙精神的形成与发展文化背景主要可以划分为文武并重的史前文化、尚武从仁的古代沂蒙文化、拥军支前的近代沂蒙文化、党群融合的当代沂蒙文化四个阶段。

第二,立足传统文献综述方法,融入内容分析方法,对现有沂蒙精神研究进行系统梳理,探索沂蒙精神的研究脉络。沂蒙精神的研究脉络起源于20世纪80年代末,历经起步、形成、稳步发展、突破阶段。在政界、学界双向驱动下,取得了一系列标志性研究成果。

第三,从概念内涵、学科门类、理论基础、研究方法等方面围绕沂蒙精神的重点议题提炼出整合式分析框架。遵循社会规律和理论发展规律,从建设现代化强国和世界强大政党,从人类文明和中国贡献的战略高度来挖掘沂蒙精神研究独有的概念内涵。沂蒙精神研究未来的学科路径应该是交叉学科、多学科、跨学科、新学科。未来需要在马克思主义哲学原理的指导下,从思想史和学术史的角度,对沂蒙精神进行整体性和一体化研究,逐渐形成独有的理论基础。同时,需要将定性分析与定量分析相结合展开沂蒙精神的研究,更深入地借鉴其他学科的研究方法,增加沂蒙精神的研究视角。总之,沂蒙精神研究的学科属性已经初步形成。