三峡工程寿命有多长

文 | 林初学 编辑 | 田宗伟

三峡大坝全景 摄影/黄正平

编者按

三峡工程寿命有多长,这是一个被人们广泛关注的问题。如今,三峡工程投入运行已近二十年,其运行实践已能为回答这个问题提供一些重要参考。作者是三峡工程建设的参与者,文章从与三峡工程寿命关系最为密切的泥沙淤积、工程建设质量、工程养护、极端自然事件与大坝安全、工程或因需求不再而提前退役等多个角度讨论阐释了三峡工程的寿命问题,系本刊同仁所知系统讨论三峡工程寿命的首篇文章,回应了多年的社会关切。文字凝练而透彻,严谨又平易,相信开卷必有所得。

自1918 年孙中山提出兴建三峡大坝设想,到2020年国家宣布三峡工程完成整体竣工验收,三峡工程经过中华民族几代人的努力,走过百年追梦历程,终于梦想成真。三峡工程举世瞩目,所引发的争议也持久深远激烈,论证和决策过程漫长曲折。随着它的成功建设运行,原来在工程论证阶段存在争议的好些问题已经自然消解,如国家财力可否承受,建设相关技术挑战和管理难题能否克服,会否出现有些人预言的工期马拉松、质量豆腐渣、投资无底洞的情形,电能可否消纳,投资能否回收,等等,都有了确定的答案。还有一些问题,已经有初步的结果检验,可以有更长的时间去加深认识,取得最后的结论。这其中有一个问题,贯穿于论证决策建设过程,今天并未随着工程建成发挥效益而完结,反而在其它所争议的问题已消解或有初步答案后,引起人们更大的兴趣。这就是:三峡工程寿命有多长?

工程论证期间,围绕这个问题存在诸多看法。悲观的看法以水利前辈黄万里教授之意见为最,先生预言三峡水库蓄水不出十年,由于水库淤积,沙石将堵塞重庆港,阻碍航运,加剧洪灾,三峡大坝最终被迫炸掉。乐观的看法认为三峡工程是千年大计,可以如同古代都江堰水利工程一样长久地造福人民。千年大计之说,最早出自周恩来总理1958 年3 月率中外专家和党政领导实地考察三峡时在“江峡轮”上的讲话,后来常用于对三峡工程质量要求的文件里。“功在当代、利及千秋”也频频出现在正面宣传评价三峡工程的文字之中。

大凡作为一项工程,无论多么雄伟宏大,都有其生命周期,从设计建造,到运行维护,最后走向退役,人们在乎的是工程使用年限,以及其各项功能发挥的可持续性。国家对建筑工程质量和设计寿命也有严格明确的规定。按国家标准,建筑工程最高等级是一级,设计使用年限为100 年;水利水电工程等级划分更细,三峡水利枢纽属于I 等大(1)型工程,系行业标准的最高等级,按最新的《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014),其设计使用年限,水库为150 年,防洪、供水、发电为100 年。上述的国家标准所规范之工程使用年限,显然远远达不到人们对三峡工程设计使用寿命的普遍预期。长江水利委员会首任主任林一山回忆,1958 年夏天,毛泽东曾询问三峡水库能使用多少年,他回答说至少200 年,若研究清楚泥沙问题,设计上再做些改进,400 年不淤死也可能做到,毛泽东听后表示这么大的工程两三百年就淤死很可惜。

长江上游地区退耕还林和梯级水库的建设,使江水含沙量减小,逐渐清澈。图为金沙江溪洛渡水电站库区 。 摄影/ 王连生

当然,国家建筑标准和设计规范所规定的工程使用年限是最低要求。国际标准ISO15686-1 对建筑物设计寿命和其中难以更换结构件设计寿命就专门列有无限(Unlimited)一类。三峡工程作为国之重器,于国计民生具有重大影响,其使用寿命在符合国家标准设计规范的基础上更加久长。这既是决策者、建设者的初衷,也是社会民众之祈望。

泥沙淤积与水库寿命

泥沙是影响水库寿命最主要因素,也是论证时期技术争论最为激烈的问题。三峡工程2003 年6 月水库初期蓄水、首批机组发电、五级船闸通航,2008 年左右岸电站全面投产,2010年10 月水库达175 米正常蓄水位,2012 年地下电站投产,2016 年垂直升船机运行。至今距水库初期蓄水已18 年,达正常蓄水位也逾10 年,重庆港非但没有淤成死港,进出港的船舶单船吨位和货运总量还成倍增加。水位上升带来的三峡至重庆航道条件改善,使峡江航运量激增,从历史上最高年份1800 万吨,猛增到年货运量1.4 亿吨,提前二十年达到交通部门规划的2030年货运量。显见,关于三峡水库泥沙淤积的悲观预言并未成真,三峡会成为第二个三门峡的担心完全可以解除了。

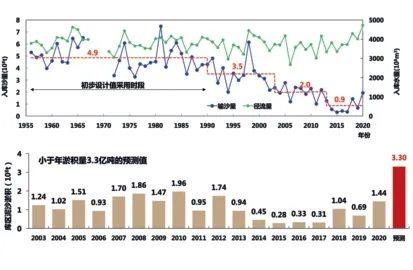

三峡水库入库泥沙变化情况和三峡水库泥沙淤积情况 制图/ 任实

诚然,水库泥沙淤积是一个长期过程,影响因素比较多,边界条件复杂。黄河三门峡水利工程出现泥沙淤积问题被迫改建,我国水利工作者加强了河流泥沙问题的研究。三峡工程技术论证一直把泥沙淤积与水库寿命以及其对航运、防洪的影响作为核心问题之一,放在重中之重的位置研究。按论证设计阶段三峡水库冲淤模型的计算预测,水库运用大约100 年死库容将基本淤满,江水携带进出水库的泥沙量相当,达到冲淤平衡,彼时水库仍然会保留有85%的防洪库容和91.5%的兴利库容,可以继续长期使用。三峡水库蓄水以来的实际监测表明,泥沙淤积程度比模型计算的预测要轻许多,而以前最担心会形成淤积影响航运、行洪的重庆主城区河段实际呈冲刷状态,累积冲刷泥沙超过3000 万吨。入库泥沙总量比预估值大大减少,预估时主要根据1950~1986 年期间统计数据计算,过宜昌站点年均输沙量约5.3 亿吨,但2003年三峡成库以来,入库泥沙多的年份2 亿吨出头,少的年份1 亿吨不到,年均值1.44 亿吨,减去随洪水下泄的出库泥沙,淤积在死库容里的泥沙只有预估值1/3 左右。照此推算,死库容淤满达到冲淤平衡的预期时点将延长到400 年。上世纪九十年代以来,三峡上游来沙呈减少趋势,可能与上游区域的植树造林、库区山坡地退耕还林等治理水土流失措施的效果相关,上游来水水量总体欠丰也是影响因素;近十年来,来沙量进一步降低,则与上游金沙江等干支流开发的水电站投入运行拦截了一些泥沙有关。考虑这些变化因素,科学家和工程师们对原来预测的趋势更有把握,对照实际监测数据,人们有理由乐观,三峡水库在可预期的将来不会出现淤满报废的情况,水库效能可以长久地保持,发挥利国利民的作用。

工程质量与结实耐久性

除了水库寿命长短,工程质量如何、大坝建得是否结实耐久也是社会大众普遍关注的问题。事实上,三峡工程建设运行至今,“险情”频发,远有大坝开裂,近有坝体变形,几乎每至夏汛都有三峡大坝扛不住了、被迫开闸泄洪的“警告”。这些“险情”游走于个别媒体和网络上,或无中生有,或夸大其词,与实际情况相去甚远,内行人一听即知其谬,根本不足为虑。但制作“险情”的人常挂个“旅X 专家”“良心记者”名头,讲得煞有介事,加上需要赚流量和点击率的网站和公众号推波助澜。对一些缺少相关科普知识、对水利工程建设运行了解不多的人群,这些出格离谱的“爆料”“险情”“揭底”还具有一定影响力,在一些微信朋友圈里,时时有三峡工程危在旦夕的新旧传闻泛出。这些负面传闻有碍社会公众对三峡工程的客观了解,需要三峡建设运行方联合负责任的媒体,配合工程科普宣传,及时予以澄清。

三峡大坝坝基坚实稳固。经过多个坝址和坝线反复比较选定的三斗坪坝址,地质条件优越,周围15 公里范围内无活动性断裂通过,系相对稳定的刚性地块。坝址基岩是花岗岩,岩性均一完整,抗压强度高,透水性微弱。当然,优良的坝址条件可以为修筑大坝提供坚固稳定的基础,但大坝的结实耐久,最终还取决于工程建造的质量。国家对三峡工程整体竣工验收公报指明:“三峡工程质量满足规程规范和设计要求、总体优良。”优良的建造质量为三峡工程实现千年大计目标奠定了基础。

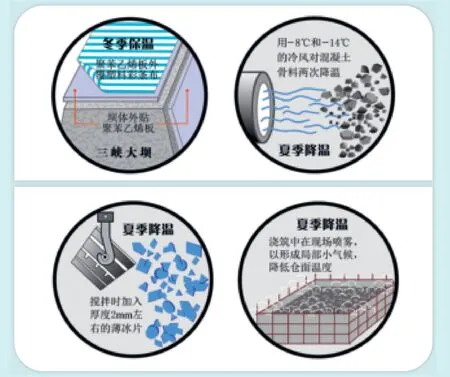

三峡水利枢纽其主体是钢筋混凝土结构——大坝、船闸、厂房,横亘在大江之上,雄伟壮观。由2800 余万立方米钢筋混凝土浇筑的巨大身躯,如果展开成一堵城墙,可以有5.6米高1 米厚,长度延展万里。钢筋混凝土是否结实、耐久在很大程度上决定了枢纽工程的寿命。1824 年英国人发明了混凝土,利用水泥砂石浆凝结和硬化后的成型坚固抗压、而其从塑性到刚性过程又方便施工的特点,应用于浇筑各式形体的建筑;其后法国人又发明了钢筋混凝土,提高了抗拉抗折强度,建筑结构可塑性和整体性大大加强,应用更加广泛。大约在19 世纪末混凝土开始用于水坝构筑,强度高又便于大规模施工,很快取代原来的浆砌石成为圬工坝主材。以法国科学家研究成果为主干发展起来的重力坝设计理论也在这一时期得以丰富完善,现代重力坝建设的科学技术体系逐渐形成。20 世纪30 年代美国胡佛、大古力等混凝土高坝建设标志着人类攻克了建设巨型水坝的技术难关。混凝土建筑施工管理难点之一是防裂,如果设计不当或施工有缺陷,建筑物受力形变后内部拉应力可能超过混凝土抗拉强度,混凝土块被拉开形成破坏性结构裂缝,导致建筑物结构完整性被破坏、局部或整体强度减低乃至功能丧失。此外,大体积混凝土浇筑时,水泥胶结硬化的化学反应会产生大量水化热,温度先急剧升高后逐渐下降的过程中混凝土块膨胀收缩,加上环境温度变化,内外部的温度差大,涨缩不同步产生的拉应力极易造成混凝土块体表出现裂缝,称为温度裂缝,这种裂缝如果严重也可能危害建筑物质量甚至影响安全使用。美国坝工工程师研究的一系列防止混凝土大坝出现温度裂缝的施工工艺袭用至今,现在工程师们已经有更多的控温办法,避免大坝混凝土出现危害性的温度裂缝。但在实际工程中,大体积混凝土浇筑依然时时有出现温度裂缝的情况,水利水电行业流行语“无坝不裂”就出自于此。三峡工程施工中从未出现过破坏结构的危害性裂缝。二期围堰期间,泄洪坝段及左岸坝段上游坝面曾陆续出现温度裂缝,从表面微细裂纹发展到浅层裂缝。当时有媒体记者在其微博上发表所谓“探访真相”,讲述坝面布满裂缝,巴掌都能放进去,大坝最宽的裂口,汽车能开进去,极尽夸大之描绘与工程实际情况大相径庭。事实上,这些温度裂缝缝宽一般0.1~0.3 毫米,肉眼几乎看不见,最宽的裂缝1.25 毫米;裂深一般1~2米,相对几十米上百米厚的坝体,仍属于浅层裂缝。本着对历史负责、不留下丁点可能影响坝体安全的隐患之原则,大坝建设者对这些裂缝采取了非常细致的综合补强措施,用化学灌浆、防渗贴片、外加盖板等方法进行处理。其后,三峡工程右岸坝段施工创造了奇迹,打破“无坝不裂”的魔咒。大坝挡水后监测表明,泄洪坝段那些经处理后的温度裂缝处于闭合状态,不会影响大坝运行安全。

三峡大坝混凝土浇筑施工 摄影/马宁

三峡大坝混凝土施工温度控制示意图。 制图/ Roxie

三峡工程投入运行多年后,网上依然存在质疑大坝坚固结实的舆情,个别言论非常极端。比如2019 年7 月长江洪汛将至之际,“旅美学人”以谷歌地图上的大坝截图,爆料三峡大坝严重扭曲变形,经“日本专家”计算坝体沉降了40米,“旅德专家”补充揭秘说有坝块实际已经移动行走,台湾地区媒体节目则解说三峡溃坝在即下游赶紧跑人。这可能算最耸人听闻也最欺辱大众智商的谣言了,毕竟有成千上万人每日在三峡坝区工作、旅游,数万百姓就生活在近旁与大坝为邻的城镇,难道他们看不到这几十米的扭曲变形和沉降,而要靠“旅美学人”在万里之遥看谷歌地图才发现吗?这种谣言如此离奇,谬以千里,却为何可以在社交媒体群里收割无数点击转发呢?!这很值得社会传媒学的学者们去深入研究。裂缝,变形,渗水,这些词汇在技术原理和施工质量的专业讨论中的含义,与社会公众的主观解读,是非常不一样的,有时甚至相反。普通民众一听坝体有变形,坝面有裂缝,大坝有渗水,本能地会觉得是负面的,就不应该有,更不应该出现在三峡大坝,若有,那肯定是工程出了问题。人们喜欢用“坚如磐石、固若金汤”形容建筑的坚不可摧,听着就令人放心。其实,磐石若放在显微镜下看也尽是裂纹,黄金铸就体随温度变化也会热胀冷缩。任何建筑材料包括钢筋混凝土都不是绝对的刚性体,受外力作用或冷热影响均会发生变形,只是那些微小尺度的变形人们肉眼无法觉察而已;大坝混凝土内部充满微孔结构,坝基岩石虽然密实但仍有微弱透水性,高压之下少量的水会慢慢渗透进去。所以,对裂缝、变形、渗水等,工程质量控制标准所规范的,本质上不是有无,而是判断其对工程安全影响的定量尺度,以及针对问题进行安全处理的技术流程和措施,为工程验收和正常运行提供严密可靠的技术依据。三峡工程投入运行以来,大坝、电站、船闸等主要建筑物工作性态正常,各种设备运行安全稳定。多年运行监测结果,坝体渗水量很低,不足设计预计值10%;大坝沉降及受力后弹性变形所产生的位移完全在预计正常范围内。

精心养护为工程保健延寿

优良的建造质量是大坝健康的先天基因,良好的维护保养则是工程延寿的关键手段。都江堰水利工程之所以历久不衰,今天依然造福人民,重要的经验就是“岁修”,每年投入力量对工程进行维护修作,成功地实现了“延年益寿”。三峡工程维持其功能的大部分“器官”是可以维护、修理、更换的,如机组、转轮、闸门等,保养得当本身寿命就很长,如我国第一座水电站昆明螳螂川上1912 年所建石龙坝水电站里的百年机组还可运行发电。三峡枢纽管理和电站运行均运用现代技术,对大坝各部位健康状况进行监测,及时进行维护保养,将来必要时对可更换部位予以更新,让其重新焕发青春。对构成大坝主体的混凝土而言,其发明至今不过两百年,建筑工程师们尚不能精确地预测其最终寿命,但是从一些建筑工程实例观察,可以有信心地推断,在合适的建造和使用条件下,混凝土建筑的寿命可以很长。古罗马使用类似水泥组分的天然火山灰来调制砂浆,如斗兽场、渡槽等含“混凝土”的古代建筑栉风沐雨时逾千年,有的保存还比较完整;美国上世纪修筑的钢筋混凝土大坝,接近百年时光侵蚀,结构表面仍平整如新。人们虽然不能像更新机组一样把大坝坝体本身全部换掉,但是对那些可能经受空蚀、磨蚀、冲刷、冻融、水化学侵蚀或机械撞击而致表层或局部破坏的部分,可以适时进行处置,凿除破损的部分,用新混凝土或其它材料回填、喷涂及其它方式修补,这种相对灵活便利的可维护修补性,也是混凝土的优点之一。

严密的运行维护制度体系可以为大坝各部位长久发挥功能提供保障,而为此所需要的资金可以从三峡工程运行成本中提取。三峡工程作为一个具有综合功能的水利枢纽,不但其防洪、航运功能发挥着巨大的社会效益,而且其发电装机容量世界第一,每年生产近千亿千瓦时的清洁电能,为国家经济的绿色发展提供动力。同时,售电所产生的经济效益也为枢纽运营管理者守护好三峡工程这个国之重器、履行好安全生产运行维护责任提供了充足可靠的长期资金来源。假如今天纯以财务核算的角度去分析三峡工程的寿命,可以说其“续命延寿”能力特别强。因为优质水坝工程实际寿命往往要比以折旧年限定义的财务周期要长,因而在工程运行早期,以财务折旧所量度的名义资产损耗,大于枢纽各功能部位的实际物理损耗,这意味着所提取的折旧金,大于工程修复更新实际所需要的资金,这种情形可能延续甚至跨越一个财务周期。工程维护周期与财务核算周期如此“错配”所形成的折旧资金池,既是三峡大坝“延年益寿”的资金保障,也为枢纽运营管理方提供了机会,可以运用这笔资金创造更高的价值,做更多的事情,达到国有资产保值增值的目标。当三峡工程运行到需要进行大批量多部位修复更新的阶段,资金池里就有充足的资金可以调用,应用最新的科技和工程手段让大坝修旧如新、青春焕发,长久地处于健康状态,持续地发挥综合效益,利垂千秋。

使用机器人检查三峡大坝坝体及金属结构是否完好,门槽是否有锈蚀、损坏和泥沙淤积。 摄影/ 李新宇

极端自然事件与大坝安全

除随时间延展的自然和人为因素影响,大坝和水库还有可能因遭遇极端自然事件而损毁或功能减退甚至丧失,工程寿命大打折扣,比如强烈地震、山体滑坡、特大洪水等严重情形。意大利在阿尔卑斯山区262 米高的瓦依昂拱坝就是因为近坝山坡失稳崩坍,庞大的滑落体高速坠入水库,水体瞬间被挤出库盆,激起巨浪席卷上下游而酿成惨剧,工程运行仅3 年半而顷刻报废;我国淮河流域板桥水库、石漫滩水库等因强台风带来连续特大暴雨水位上涨漫过坝顶而致坝体溃决,下游损失惨重,报废的工程近20 年后才修复。建坝本为兴利减灾,若因坝毁而水灾加重,岂不是得不偿失。

三峡工程针对地灾、地震以及特大洪水于水库和大坝的安全影响,在论证决策阶段一直作为重要的技术专题进行审慎研究。三峡地区地质情况较为复杂,曾出现古滑坡体重新活动迹象,蓄水后需要密切监测和防范。工程建设期间国家安排了地质灾害治理专项工作,查清干流库段及近坝区与大坝水库及城镇安全、航运安全有关的潜在崩、滑体情况,分期开展了规模性集中防治,实施完成了数百个滑坡、崩塌治理工程和库岸防护工程项目,并建立三峡工程生态环境监测系统对包括崩塌、滑坡等地质灾害险情在内的环境因素进行严密监测预警,为三峡枢纽及水库安全运行提供了可靠保障。三峡坝址位于稳定性较高的地块,属典型的弱震环境,具备建造大坝的良好条件。三峡水库蓄水以后地震监测结果与可行性研究论证时的预计基本吻合。库区大于M4.0 级以上地震7 次,最大为2013 年12 月巴东M5.1 级地震;其余的地震频次虽高,但绝大多数是非构造类型的轻微地震,发生频度已显收敛趋势。由于翻译的原因,专业上一直使用术语“水库诱发地震”,也有专家认为用“水库触发地震”来表述更确切。地壳运动引起地块挤压地层错动,岩层变形使地应力积聚,变形导致断裂时巨大的能量瞬间释放出来,造成地面强烈运动就是地震。水库水体的压力比之使岩层变形、断裂的应力根本就不在同数量级上,水库“压”不出来地震的能量;但水库蓄水水位提升形成的高压水渗透进入库盆周边岩层可能造成岩层滑动或岩体刚度降低,使天然构造地震提前释放能量,从而“触发”地震。所以,从发震机理看,水库“诱发”的地震不会超过本底的构造地震量级。按大坝设计建造要求三峡工程各枢纽建筑物的设防烈度高于这些地震传播到三峡坝址的烈度,水库诱发地震不会对三峡大坝安全造成影响。

兴建三峡工程首要目的是防洪,“万里长江,险在荆江”,三峡工程可以将已呈“地上悬河”状的荆江河段堤防的安全行洪标准从10~20年一遇提高到100 年一遇(这就是常说的三峡工程防百年一遇洪水的由来)。三峡大坝拦蓄洪水与荆江分洪区等分蓄洪措施联合运用,可以防止千年一遇的特大洪水造成荆江大堤溃决给两岸平原带来毁灭性灾难。特大洪水对大坝自身安全也是一个威胁,不能允许出现大坝被冲垮加剧下游洪灾的情况,三峡大坝设计建造标准是能抗御万年一遇洪水而屹立不倒,确保枢纽自身安全。曾有网络媒体把三峡大坝防“万年一遇”“千年一遇”“百年一遇”洪水的表述放在一起,调侃“三峡工程防洪功能缩水”,这其实是没有弄清楚三峡大坝和水库拦蓄洪水发挥防洪效能保护中下游安全,与三峡大坝抗击洪水避免自身溃坝加重下游洪灾确保工程安全这两种不同能力的区分。就大坝自身安全而言,万年一遇加10%校核的强度标准非常高,人们大可不必担心特大洪水会对三峡大坝构成威胁而影响工程寿命和效益发挥的长久。

工程或因需求不再而提前退役

当然,也存在一种可能,还不到千年之后,工程尚可健康运行,但人们不再需要它的功能了,工程自然就提前退役了。水电泰斗潘家铮院士浪漫地描绘过三峡大坝退役的场景:“人们已能呼风唤雨,控制气象,用不到三峡水库调洪了;人们已能从核聚变等措施中获得无限廉价的能量,用不到水力发电这种‘落后的能源’;万吨巨轮也已能从水上悬浮行驶和飞过大坝……甚至轮船这种落后交通工具已经淘汰了,三峡的船闸和升船机当然也结束使命。那时,三峡大坝就可以光荣退役。退役后怎么办?或者将它改造为一个超过尼亚加拉的人工大瀑布?这些前景不如让科幻小说家去想象吧。”如果三峡大坝某一天真的提前全面退役,那必定意味着人类取得了超乎今天人们想象的技术进步!或许,那时的旅游观光者参观这座曾经的大国重器,在厂房里欣赏巨幅壁画,把廊道当迷宫穿行,徜徉于坝顶看大坝泄洪,面对高峡平湖,会向导游发问:“二十世纪的古人们缘何要在大江之上建造这么一个巨大的工程呢?”

2021 年8 月,三峡大坝笔直地横卧江上。摄影/ 汤伟

现在看,我们距离那一天还很遥远,在其到来之前,三峡大坝运营管理者惟有恪尽职守,精细管理精心维护精益运行好这个以举国之力历尽艰辛建成的工程,让其青春常驻,综合效益发挥到最大,为大江安澜绿色低碳黄金水道清洁水源长久地服务于社会经济和民众福祉。

后记:

三峡工程科普读物《百问三峡》有相同题目的一问,文字简洁,解说权威,但限于篇幅,没有展开叙述。大型工程社会影响深远,从工程伦理的角度,对社会公众释疑解惑是一种社会责任。三峡工程寿命是个大题目,社会关注度高,涉及技术问题多,写作本文目的不是编一份技术说明或给一个专业答案,而是对众多关切进行一点梳理,捋出一份相关问题的思辨提纲,依据公开的资料进行讨论,也作为个人对这个话题的粗浅思考。还有一些相关问题没有谈及,比如全球气候变化对枢纽运行和功能发挥的影响问题等。向为我完成写作提供帮助指导的同事们表示感谢,文中叙述若有不准确乃至错误之处,还望读者和同侪指正。

——三峡工程