满船明月浸虚空

松庐

《千家诗》收有一首七律《月夜舟中》,作者署名戴复古。全诗如下:“满船明月浸虚空,绿水无痕夜气冲。诗思浮沉樯影里,梦魂摇曳橹声中。星辰冷落碧潭水,鸿雁悲鸣红蓼风。数点渔灯依古岸,断桥垂露滴梧桐。”

成书于元明之际的蒙学诗选《千家诗》在民间影响甚大,选入其中的这首七律脍炙人口,历来广为传诵。由于诗中未提及泛舟地点,长期以来对此诗的各种推测层出不穷。有人凭末句中出现的“断桥”景象,推断泛舟之处即为杭州西湖。明代万历年间,有好事者据此在西湖断桥边修建“垂露亭”。清代乾隆年间,翟灏、翟瀚兄弟合编杭州最早的导游书籍《湖山便览》,记载此亭“与断桥近,取‘断桥垂露滴梧桐’句为名”。从此,“垂露亭”便与“断桥”一起成为西湖白堤上的名胜,接受后人访古凭吊。

然而,吊诡的是,这首名头不小的七律竟然在戴复古诸集中遍寻无着。翻检同期诗人文集,白玉蟾的《新刻琼琯白先生集》卷四赫然收有此诗,题为《黄岩舟中》。唯一不同之处就是戴诗中的“红蓼”,白诗作“白蓼”。宋元之际伪托刘克庄选编的《分门纂类唐宋时贤千家诗选》,被认为是《千家诗》成书的源头之一,此书即收有该诗,署名亦为白玉蟾。今人所编《全宋诗》也将这首《黄岩舟中》归于白玉蟾名下。

戴复古自号石屏,是南宋江湖诗派的代表人物,曾从陆游学诗,后人誉其“以诗鸣宋季”。元人贡师泰在《重刻石屏先生诗序》中论述戴氏平生游历:“南游瓯闽,北窥吴越,上会稽,绝重江,浮彭蠡,泛洞庭,望匡庐、五老、九嶷诸峰,然后放于淮泗,以归老于委羽之下。”浙东壮邑黄岩县,城南委羽山委蛇蜿蜒,历史上有着众多的神仙传说,此地合道家第二洞天“大有空明之天”与第四福地“东仙源”于一处,世所罕有。戴复古出生于黄岩屏山(今属温岭塘下),“归老委羽”当指“一生不仕,浪迹江湖”的戴氏晚年归隐黄岩故里,而非实指终老委羽山下。

莫非就是因为戴复古乃黄岩人氏这个渊源,《千家诗》编选者便将这首《黄岩舟中》移花接木至他的名下?数百年来,蒙学经典《千家诗》家喻户晓,因为这个美丽的误会,强化了戴复古行吟江湖的诗人形象,也为人间天堂西子湖平添了一段迷人的诗意。

《千家诗》收有一首《早春》:“南枝才放两三花,雪里吟香弄粉些。淡淡着烟浓着月,深深笼水浅笼沙。”这首七言绝句是白玉蟾无可争议的名作。白玉蟾性喜泛游山水,从中体究天地造化之妙。他在途经江西武城时,作《涌翠亭记》:“最是春雪浮空,高下玉树,夜月浸水,表里冰壶,渔歌断处,碧芷浮天,帆影落时,绿芜涨岸,菰蒲箫琴,舟楫往来。其乐无穷也!”此文意境与《黄岩舟中》一诗庶几相近,虽说两者地点、季候均异,但都由自然景物体悟世界万物的美妙。所谓仁者乐山,智者乐水,白氏的精深道行,在他的诗文中可见一斑。

至于白玉蟾在何时写下这首《黄岩舟中》,还要从他的平生经历细细说起。

据其弟子著述记载:“玉蟾,本姓葛。大父有兴,福州闽清县人,董教琼州。父振业,梦道者以玉蟾蜍授之,是夕产子,母即以玉蟾名之以应梦。稍长,又名长庚。祖、父相继亡,母氏他适,因改姓白,号琼琯。”白玉蟾自幼天资聪敏颖异,谙九经,能诗赋。《全闽诗话》记一轶事,玉蟾十二岁应琼州童子试,赋《织机》诗:“大地山河作织机,百花如锦柳如丝。虚空白处做一匹,日月双梭天外飞。”主考以为诗意狂妄,不予录取,后屡试皆不第。少年白玉蟾遂无意科举,转而学剑习武。后因任侠杀人,亡命天涯,历尽人世艰辛,幸遇高道陈楠,得其丹法真传,又于海南黎姥山遇异人授洞玄雷法。白玉蟾融丹道雷法于一身,同时援禅入道,创立金丹派南宗。

“千古蓬头跣足,一生服气餐霞。笑指武夷山下,白云深处吾家。”自此,白玉蟾在武夷山重建止止庵,广收弟子,传道授法。宋宁宗嘉定间,诏征赴阙,召对称旨,命馆太乙宫,赐封紫清明道真人,全真教尊为南宗五世祖。

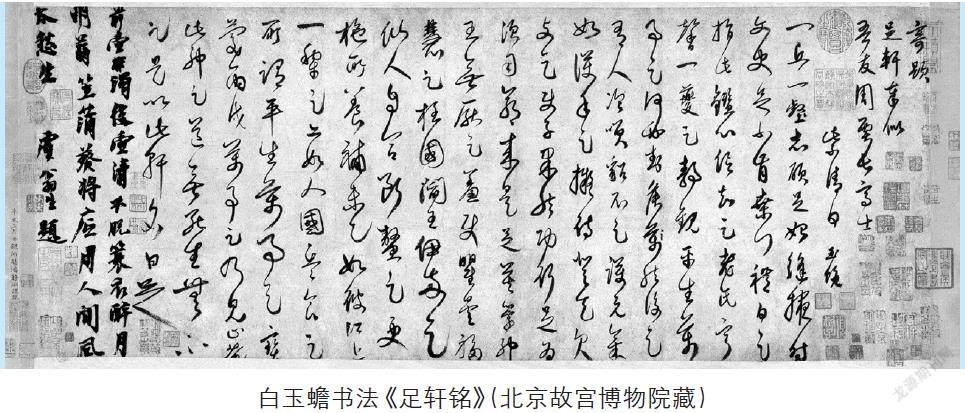

白玉蟾博学多识,道艺双全,虽为方外道士,却是“三教之书,靡所不观,每与客语,觉其典故若泉涌然”。白玉蟾文思汪洋,工于诗词,书画两绝,极具圆通之趣。史载白玉蟾:“博洽群书,究竟禅理,出言成章,文不加点。随身无片纸,落笔满四方。大字草书,视之若龙蛇飞动,兼善篆隶,尤妙梅竹而不轻作。”《全宋诗》收录白诗一千多首,《全宋词》收白词也达一百三十二首。潘飞声《粤词雅》以为白词“有情辞伉爽,一气呵成,置之苏辛集中,所谓词家大文者”。他的书法作品流传下来的有《仙庐峰六咏卷》《天朗气清诗》《足轩铭》,清丽飘逸、跌宕恣肆,康熙皇帝赞其“有龙翔凤翥之势”,白氏也被誉为“大字草圣”。他的传世画作《月下梅花》笔墨洒脱、清雅传神,历代画史均有记述。

白玉蟾自称:“非道非释亦非儒,读尽人间不读书。非凡非圣亦非士,识破世上不识事。”集游子、豪士、神仙于一体,活脱脱一位睿智通透、超凡脱俗的大彻大悟之士。

“饱饫闽中风月,又爱浙间山水,杖屦且逍遥。”据《武夷重建止止庵记》记载:“岁在嘉定丙子之王春,始鸠工斫梓,僝夫运甓。然而开创之难未几,而白玉蟾拂袖天台雁荡矣。”白氏《摸鱼儿》云:“只管去,天台雁荡寻方广。”止止庵开工不久,白玉蟾便前往浙东一带云游了。他在《画中众仙歌》中唱道:“有时掇过天台山,相对雁荡烟雨寒。”

“天台雁荡车接轸”,这是同时期永嘉学派叶适赠友诗中的首句。叶适曾客居黄岩城,黄岩处于天台雁荡之间,正是温台古驿道的必经之地。由天台至黄岩,可從始丰溪入灵江顺流而达。而黄岩至雁荡,只隔一座盘山岭,并无水路相通。家住雁荡山的南宋状元王十朋在翻越这座海隅山岭时,曾吟诗慨叹:“江山看不尽,回首隔沧浪。” 白玉蟾七律《假山》云:“天台犹在眉毛耸,雁荡依然眼睫开。昨夜摘珠人报道,海边失却小蓬莱。”写的正是此地。

由此可见,这首《黄岩舟中》,应是当日白玉蟾往来黄岩天台时所作。光绪《黄岩县志》载:“南方之水皆谓之江,其在吾台而著名者有二:曰灵江,曰澄江。潮吞汐吐,经络于诸名山之间。”诗中所摹写的亦当是由灵江转入澄江一带的景物。秋深月夜的鸿雁悲鸣,勾起了这位天仙才子心底的羁旅感伤之情。

天台山素以“佛宗道源,山水神秀”闻名,陈朝高僧智者大师在此创设佛教天台宗,桐柏宫号称道教南宗祖庭,北宋高道张伯端被尊为南宗始祖。

张紫阳的内丹学说经石泰传薛道光,再传于陈楠。陈楠号翠虚,惠州博罗县白水岩人,以盘栊箍桶为生。相传他能以土掺合符水,捏成小丸为人治病,极为灵验,故人称“陈泥丸”。白玉蟾拜师陈楠,从之九年,继承了南宗嫡传。他在《快活歌》中写道:“大道三十有二传,传到天台有悟真。四传复至白玉蟾,眼空四海嗟无人。”道出了南宗一脉的道统传承。白玉蟾的这首《快活歌》中还有两句名言:“人生何似一杯酒?人生何似一盏灯?”对于尘世芸芸众生而言,不啻是醍醐灌顶。

白玉蟾尝作《高祖圣师天台紫阳真人传》:“元丰一皂吏,三番遭配隶。空余悟真篇,带些铅汞气。”此诗怀着崇教之情,概括了张伯端祖师的生平成就。白玉蟾曾用尽辛苦,炼丹三年将成,却因温养不当而汞走铅飞,前功尽弃。因此,赋五言诗《炼丹不成》自解其愠。传说早已羽化的紫阳真人在天台遥知此事,命童以金丹四百字授之,教其关防慎密。白玉蟾依诀重炼,防危虑险,方得成丹。为此,白玉蟾虔诚地写下《谢张紫阳书》,将金丹炼成归功于紫阳真人的鼎力相助。

“天台之山,神仙景象”,白玉蟾以此两句开篇,作《天台山赋》。此赋气魄宏大,描述瑰丽,堪与东晋孙绰的《游天台山赋》媲美。“人到天台古洞天”,只待武夷山止止庵一开工,他就迫不及待地跋山涉水,前往天台山桐柏宫。

嘉定八年春夏之交,白玉蟾高吟《华阳吟》:“白云和我到天台,眼入青山意豁开。到彼山中结茅屋,空余千古夜猿哀。”来到梦寐以求的台岳,结茅栖住。在风光奇丽的仙山上,看云海翻腾,听黄鹤和鸣,诗酒作伴,何等逍遥!白玉蟾满怀欣喜地写下《桐柏山书怀》:“桐柏山头避俗嚣,篇诗斗酒自逍遥。九峰野草迷丹灶,三井飞泉喷石桥。万顷白云蒸绿野,一声黄鹤唳青霄。人言华顶高高处,东海蓬莱浸海潮。”

“住深林邃谷之间,卧长松幽石之上。日则长啸于泉云之幽,夜则孤眠于烟霭之深。”白玉蟾详细描述了他的山居生活。“笑傲烟霞,偃仰风雨,乐人者所不能乐,得人之所不可得。有叶可书,有花可棋,其为琴也风入松,其为酒也雨滴石。其宁心有禅,其炼心有行。”他以“善隐山者”自居,从中体会独特的山水之趣。“山林心绪得闲处,好炼长生不老丹。”由“遇境而止,止而反观”的“止止”修行观出发,白玉蟾把白云青山、流水落花、啼鸟哀猿乃至周遭的一切事物都当作“止止”,成为锻炼自己心性的熔炉。

“幽人无限萦心事,未得工夫隐翠微。”山间独身清修的生活无疑是清寂的,远离尘世隐修方外的白玉蟾偶尔也会感怀身世。他在《水龙吟》中写道:“人间天上,喟然俯仰,只身孤影。世事空花,春心泥絮,此回还省。”而参破世间生死苦乐,修道的信念是如此的坚定:“夫岂知山林,清寒益我姿。此意谁与论,岩下青松知。”

然而,对于生性不羁、惯于云游的白玉蟾来说,再好的居处也有离去的时候。“身落天台古洞天,蒲团未暖又飘然。如何菴不琼台地,想是吾非桐柏仙。无复得餐三井水,未曾深结九峰缘。杖头挑月下山去,空使寒猿啸晓烟。”写下这首《桐柏观留别》后,白玉蟾杳然离去。

“冰枯雪老尚天台,使我诗肠日九回。”白玉蟾与天台山的情缘实在难以割舍。“篮舆过尽几山丫,夜宿天台仙子家。我昔岩前种芝草,尔来云表饭胡麻。金钱错落枫犹叶,玉靥飘零菊更花。霜露逼人心兴倦,无穷旧事散天涯。”两年后的深秋,白玉蟾携道友再赴天台。“水深蟾不没,长伴道人宿”“仙翁夜来扣林壑,约我明朝过南岳”,山中朝夕论道问仙,白玉蟾与天台道友结下深厚情谊。“别后俄经几许春,相逢一笑挹南薰”,多年后,他还传诗《赠天台老樊》,问候一位道号翠云子的道人樊邴。

白玉蟾作有一阕《水调歌头·丙子中元后风雨有感》,其中有“吴江波上,烟寒水冷翦丹枫”句。丙子即白氏首次来台年份,中元节后白玉蟾已至吴中。白玉蟾《曲肱诗》其十三曰:“白云随我见天台,又趁金华路上回。栖凤亭中留不去,武夷山下野猿哀。”以上这两首诗词表明,白玉蟾两次离开天台山后,均未经黄岩南下。这样,前引这首《黄岩舟中》,当是白氏从雁荡至天台途中经黄岩时所作。从白玉蟾天台诗作可见,他第一次来台州是在春夏之交,第二次则是深秋时节,与《黄岩舟中》摹写的景物刚好相符。因此,此诗应是作于嘉定十年台州之行中。這首写于朝拜祖庭途中的诗篇,呈现出一派澄澈明净,读之令人心生脱俗出尘之意。

虽说白玉蟾《黄岩舟中》一诗只是途经黄岩而作,然而他与黄岩人的交往却是真切的。

《全宋词》收一首白玉蟾《沁园春·送王侍郎帅三山》:“锦绣文章,圭璋闻望,碧落侍郎。昨履声渐近,星辰避次,竹符重剖,湖海生光。委羽天空,石桥水冷,每为众生时雨滂。君知否,是民心襦裤,吏胆冰霜。 少须召入鹓行。也不念无人荷紫囊。有本朝曾旦,移春手段,旧家羲献,补月心肠。此去三山,却登八座,已准金瓯姓氏香。还朝处,双凫作对,五马成行。”这位王侍郎,即为南宋名臣王居安。

王居安,字简卿,黄岩方岩(今属温岭大溪)人,淳熙十四年探花。王居安平生为官,素以敢于“直谏”著称,《宋史》称其“宅心公明,待物不贰”。因斥黜奸佞,得罪权臣史弥远,竟被夺职罢官。他的慷慨风节、谈笑功名,震动士林,京师太学生举幡乞留。名儒项安世致书誉其“左史,人中龙也”。王居安去职归乡时,姜夔、刘过各作二首《送王简卿归天台》。姜诗开篇云:“迎风吹白发,送客向黄岩。在事何为尔,如君自不凡。”刘诗首诗首句云:“枚数人才难倒指,有如公者又东归。”次诗颔联称誉:“事可语人酬酢易,面无惭色去留轻。”江湖诗人高翥亦有赠诗,赞其“馀子但知才可忌,先生当以去为荣”。

王居安素有文名,刘克庄《后村诗话》点评居安诗:“‘只教人种菜,莫误客看花。’尤有味”,“自诵其《赠刘改之》一联云‘骂座有人曾辟易,处穷无鬼敢揶揄’,道得他着。”叶适称道他:“览书五行下,援笔千人惊。点化谢雕刻,涵濡透晶莹。”吴子良序其《方岩集》曰:“尝有句云‘高下水痕元自定,后先花信不须催’。公之出处去就,二语可以占矣。”同乡挚友戴复古曾为居安家藏灵璧石作歌,歌曰:“谓有非常人,致此非常物。可磨斫贼剑,可倚击奸笏,可祝不老年,可比至刚德。自从突兀在眼前,溪山日夜生颜色。”以石喻人,表达对王居安的敬意。

据王居安年谱记载:“理宗宝庆元年(1225),七十五岁。是年居安以敷文阁待制知福州。诗人白玉蟾赋词《沁园春》《柳梢青》以送其行。居安作《沁园春·敬次白真人韵》回赠。”白玉蟾在这首《沁园春》中对王推崇备至。“鹓行”“荷紫囊”二句说的是少年即入朝为官,“襦裤”用的是东汉廉范典故。史载廉范为蜀郡太守,政治清明,百姓富庶,时人作歌颂扬之:“廉叔度,来何暮!不禁火,民安作,平生无襦今五裤。”后世遂用“襦裤歌”来称颂地方官的惠民德政。“本朝曾旦”指的是北宋名相王曾、王旦,兩人谥号均为“文正”,故以曾旦并称。“旧家羲献”则是王羲之、王献之父子。白词罗列王姓先祖的显赫,来称颂居安的文韬政绩。“补月”典出唐代段成式《酉阳杂俎·天咫》“玉斧修月”,既喻精于文章,又暗喻国家兴衰。

词中还特意提及王氏籍贯,“委羽天空”是指居安黄岩老家委羽山的大有空明洞天,《委羽山志》记载了刘奉林控鹤坠翮故事。而“石桥水冷”则是指天台山上的石梁飞瀑,传说王子晋在此吹笙引凤,白词此处暗喻王居安的前辈仙人。天台、黄岩同属台州,宋时台州常以天台代称。

至于白玉蟾因何在温州结识王居安,说来也是颇有渊源。

据白氏弟子记述,嘉定十一年白玉蟾“游江西西山,适降御香建醮玉隆宫,先生避之。使者督宫门力挽先生回,为国升座,观者如堵”。白玉蟾“为国升座”,也是一时盛事。四年后,王居安以集英殿修撰提举玉隆宫,两人即使未曾晤面,也应互有耳闻。

王居安本亦是好道之士。他知温州后,为郡道正陈丹华的书斋题名为“仙槎”。当时白玉蟾致力于振兴道教南宗,云游四海寻道访友,温州陈丹华正是他要拜访的对象。据民国《平阳县志》记载:“郑洞真,号黄茅道人,居金舟乡,与陈丹华同修炼。尝游山,见遇题诗于岩壁者貌不凡,因拜而问之,则白玉蟾也。遂结庵斜溪,款留师事之。岁余,蟾辞去。”陈、郑二人在山中巧遇白玉蟾,自是惊喜,款留求道。居留温州期间,白玉蟾还前往永嘉巽吉山灵洞炼丹,山下之湖因此得名蟾湖。

结交陈丹华后,白玉蟾为其撰《仙槎序》:“天台王贰卿出辍朝着,卧治永嘉。永嘉美登临,灵运屐齿未泯也。郡黄冠师号陈丹华为道门正,章箓之暇小筑幽斋,模肖一舫,贰卿扁以‘仙槎’……自非贰卿洞知浮生之理,而丹华自适于大方之家,此篇不浪名,此名不易得者。”唐宋以后尚书称卿,侍郎副之,故称贰卿。王居安曾官工部侍郎,故白氏称其为“王贰卿”。在这篇序文中,白玉蟾对陈丹华的修行不吝赞誉,对王居安亦是甚为称道。他在《题仙槎寄呈王待制》一诗中写道:“初非孔圣乘桴志,薄类梁僧渡苇谋。庐阜插篙空木末,武夷停棹尚岩头。”此为道人自述,亦是以诗明志。

不久,王居安奉调知福州。赴任之际,白玉蟾多有诗词相赠。《沁园春·送王侍郎帅三山》中有“还朝处,双凫作对,五马成行”,《柳梢青·送温守王侍郎帅三山》中有“五马风流,销金帐暖,药玉船宽”,七律《送王待制自温州移镇三山》中有句“五马重来寻墨沼,一麾又去镇闽川”。“三山”是福州的别称,“五马”则以王居安媲美“五马相随”赴任永嘉太守的谢灵运。

王居安回赠《沁园春·敬次白真人韵》:“湖海襟期,烟霞气宇,天下星郎。有灵方时后,年年却老,神锋耳底,夜夜腾光。万卷蟠胸,千钟蘸甲,衮衮词源三峡滂。功成处,见须弥日月,河岳星霜。 兴来引笔千行。看举世何人是智囊。任纵横万变,难瞒道眼,优游自乐,不识愁肠。闹市丛中,密林静处,鼻观常闻三界香。天书到,听笙箫竞奏,幢盖班行。”李弥逊《感皇恩·学士生日》有句“星郎来碧落,长庚象”,地上的星郎对应天上的长庚金星。而白玉蟾原本名长庚,王词以太白金星用典比拟,盛赞白玉蟾的精湛道行和深厚修为。词中提及白玉蟾的修炼之处,既能傲乎山林,亦可隐于朝市,而终成正果,隐约流露出身处宦海之中的自己对于得道的向往。

到福州之后,王居安与白玉蟾的交往就更为密切。据王居安年谱记载,宝庆二年春日,居安召饮骚人墨客于州治之春野亭,白玉蟾即席赋七律一首。此诗见于《台学统》,题为《大都督制侍方岩先生召彭白饮于州治之春野亭,因和苏子美韵》:“夕阳花木丹青活,烟月山林水墨昏。碧缕倦飞萦宝鼎,红波惊涨溢金樽。掀髯醉接君谟笔,击缶吟招子美魂。因逐尚方双舄至,亦随桃李入春园。”诗题中的方岩先生即王居安,彭白为白玉蟾与弟子彭耜,而位于福州府治所内的春野亭却是来头不小。

据淳熙《三山志》载:“庆历六年,蔡正言襄创(春野亭)。元丰四年,刘待制瑾修。蔡公留题古风两篇,首云:‘太守职名治,诏书劭吾农。载酒事缅邈,作室当廨中。况凭轩牖高,中视田野功。淡沱沐新泽,依微生柔风。江潮涨晚绿,山麓延朝红。耕锄时节动,歌语声意通。惭非共理才,幸遇频年丰。未厌畎亩乐,驾言谁相从。’观此可见命名之意也。”北宋蔡襄曾两度知福州,留下不少惠政。白玉蟾诗中的“君谟”,即为蔡襄之字。

白诗中的“子美”,则为北宋诗人苏舜钦。这位沧浪亭主人与梅尧臣并称“梅苏”,一同开创了宋诗的辉煌之路。但考苏氏四十一年的人生履程,未见其踏足闽中,现存苏集中亦无有关春野亭之诗。白诗诗题中出现的“因和苏子美韵”,抑或与其兄苏舜元有关。苏舜元曾出任福建路提刑,是福州历史上有名的清官,当时文名不下于其弟苏舜钦。《三山志》记春野亭除蔡襄诗作外,后有苏舜钦等人诗各一篇。可能因为年代久远,苏舜钦的春野亭诗已然散佚不可考。

白玉蟾传世诗文丰赡繁富,但对其生平历代记述不详甚至相互抵牾。在他身上,既眩耀着众多的神奇光环,又笼罩着层层迷雾,其中生卒时间一直以来就是个难解之谜。对于出生时间,主要有两种说法:一说白玉蟾生于绍兴甲寅一一三四年,活到了九十多岁;另一说则为绍熙甲寅一一九四年,认为白氏三十六岁即英年早逝,宋末刘克庄即持此说。长期以来,两派观点针锋相对,但素无定论。王居安曾写有一首五古《奉题杨伯子赠白琼山诗后》:“我见海琼子,年少冰玉颜。……一日来访我,如有宿昔缘。争索纸与笔,赠我锦绣篇。”从中,或许可以推测出第三种可能,这只能留待有心人细加考证了。

至于白玉蟾的去世地点,也是争论不休,或云“尸解于海丰县”,或云“化于盱江”。而在民间,则将白氏神化,认为其已羽化成仙。白真人的符箓雷法在民间更是传播甚广,万历《黄岩县志》记载元代黄岩人黄元翔,少年入道,得白氏真传,号为云庭道人。“邻有应氏子五人俱患疬疾,医治不效。云翔治之,夜半神现。致一木偶斧其腹,有大蛇蜕盘旋,其内有五蛇子。破之,五小蛇具生。云翔为之焚化,患者并瘳。应以大蛇未获为虑,乃刻曰:‘敕雷电震杀之。’应氏捐其所居为道堂,今施水庵是也。”县志又载:“茅畲有白马洞庙,播毒一方。教渝牟圣焴死于祟,其子子开、子余控云翔治之。方焚符箓,忽群鸦蔽天。乃令别设坛蘸,得神报云:‘启蛰后有应。’至期雷轰电犁,妖庙毁矣,乡人建为玉虚道院。”该道院不知圮于何时,原址现有一座七星庙,庙内有岩洞,深不可测。

民间传说多经演绎流变,方志记述也不免驳杂荒诞。然而,白玉蟾与黄岩的种种机缘,不知当日途经黄岩写下《黄岩舟中》一诗时,是否可曾预见?