从藏文文献探析两种苯教建筑的布局

龙珠多杰 郑秀龙

(云南民族大学,云南 昆明 650050)

苯教作为涉藏地区本土宗教,是藏族传统文化之根源所在,苯教建筑的研究对涉藏地区宗教建筑而言,具有本源性的意义,但是在苯教发展的历史进程中,早期苯教建筑布局和形制很难寻根。在建筑遗址和资料依据缺乏的情况下,如何完整和确切地描述早期苯教建筑的真实面貌的确殊非易事。然而一些早期文献资料,提供了考察早期苯教建筑形态的依据。本论文对两部苯教文献中建筑布局进行释读和翻译,分析早期苯教神殿建筑“塞康”(gsas khang)和宫殿建筑“辛宫”(gshen gyi pho brang)的建筑布局和文化内涵。

一、苯教文献《塞米》(mdo gser mig)中的“塞康”的建筑布局

学界将苯教分为世续苯教和雍仲苯教,早期的世续苯教即原始苯教,原始苯教徒集会的场所,藏语称之为“杜耐”(vdu gnas,聚集地)。苯教的祖师辛饶弥米沃诞生后,对世续苯教继承和创新后确立了雍仲苯教,苯教在原有的基础之上逐步走向了体系化。原始苯教时期,信众聚集祭祀的“杜耐”活动场所,逐渐被新型神殿建筑模式“塞康”(gsas khang)所代替;“塞”藏语为“神灵”之意,“康”藏语为“房室”,合起来为神殿或神堂之意。传统文献中又作为塞卡尔(gsas-mkhar)出现,卡尔(mkhar)是城堡或堡垒之意。吐蕃第一代赞普聂赤赞普在雅砻地区建立了苯教的第一座塞康,即雍仲拉孜塞康,其子穆赤赞普支持苯教的发展,从象雄请来大学者辛南喀囊哇坚为首的108位苯教神师,建造了四十五座苯教塞康[1]。塞康的出现延续了吐蕃每一个赞普修建一个塞康的传统,一直持续到南日松赞时期[2]35。除了记载塞康的数目和名称之外,有关塞康建筑形制、布局方面的记载比较匮乏。但在苯教历史文书《塞米》中有一段记载了如何布局建造塞康的文献,显得弥足珍贵,虽然文献内容已有佛教化的特点,但仍给我们提供了考察苯教初期寺庙建筑形态的文献依据。

(一)文献概况和翻译

雍仲苯教的祖师辛绕米沃的传记有广、中、略三部,《塞米》是“中”部,是一部伏藏文献,由章松塞米(1)章松塞米: 是一位掘藏师。根据卡尔梅桑丹坚参的研究,由他掘藏而得的伏藏文献称之为“噶章额妈”。参见《卡尔梅桑丹坚赞选集》第414页。(drang srong gser mig)从桑耶寺中掘藏而得,故此书命名《塞米》。《塞米》的成书年代被确认为公元十一至十二世纪,原文为木刻本上、下两部,内容分为十八章。书中对雍仲苯教创始人辛绕米沃的历史作了详尽记载,并以师徒问答的方式,对雍仲苯教的教义进行了阐述,是辛绕米沃的传记之一。在该书第十三章中,记载了辛绕米沃在嘉娜沃米岭邦时(rgya lag vod mai gling),其弟子贡则赤杰(kong rtse khri rgyal)如何规划一座名叫嘎纳扎塞(gsas khang dkar nag bkar gsal)的塞康建筑布局,文献对塞康的布局、形制、尺寸和规划进行了详细的阐述。南喀诺布在《古代象雄与吐蕃史》中也有这部分引用,现将此段藏文摘译如下[3]113。

贡则开始拉线布局塞康(神殿),第一条线要画边界,在建筑中心插小旗为圆心,向外画圆线,这里是居住地人们聚集的场地;外圈的周要五百庹(2)1庹:古代长度单位,一个成年男子两臂之间的距离。长,因苯教道场不建棱角性,故建筑外围墙要如圆月一般圆。外圈直径减少100庹长之后,再画一个圈为第二线(中间圈);中间圈象征已逝黑暗的三千大世界。

在外圈直径增加101庹之后,再画一圈是外圈;代表空性究竟之世界。在外围的围墙上造1008座有装藏的善逝小塔;在围墙外的四角建四座塔,其高度要比围墙高出几倍;在围墙内四面也建塔,形制要比外围四侧塔大;围墙的高度为4庹,与佛塔地基的长宽相等;对墙上用小塔装饰,四侧塔装上顶饰和恰如,要区分主次。

东西南北面准确无误地拉线(成方形),从东开始在四角钉四个桩后,从对角线划对角线(确定中心),开始砌筑墙体和房屋,房高5庹,其中1庹为地下基层;1庹为屋顶层(檐房),1庹为地基到地表;剩余两层为房间的高度;后墙上绘神、人和阿修罗三善道图;下部绘制三恶道图,即地狱、畜生和饿鬼;在中心的墙面制中千世界。

中间神殿为边长8庹之方形建筑;高度比廊道要高出三倍;廊道的柱子2庹2肘高;梁长1.5庹;廊道的宽为2庹;柱上托木的宽庹为1肘(3)1肘:指成年男子肘到食指之间的距离。,元宝木厚为1拃(4)1拃:指一个成年男子拇指尖到中指尖的长度。;椽子间距为1肘;在椽子上绘制五彩光束;椽子之间绘制雍仲图案,神殿一面约有24根椽子(廊道整体面积为 53庹零1肘);在神殿廊道四面,绘制三个雍仲相连的五宝(5)这里的五宝:指金、银、绿松石、珊瑚、珍珠。图纹;在廊道的四面和中心的墙壁,绘制一千善逝佛。以上是廊道之规矩。

神殿中部的乌则殿(中心殿)的木料要比廊道高两倍;神殿的椽子间距和廊道一样;神殿的琼嘎、琼达布(屋檐)、琼果(大鹏鸟之首,凸出的梁头)是廊道三倍。神殿中部的净香室顶层象征一千世界。净香室只在东面开一门;但廊道四面开门;外面围墙也四面开门。中间的净香房高10庹;2 庹为地下基础;2庹屋顶檐房;地基到地面为2庹;2庹为宝座和神像的高度;2庹为采光层,神殿中心顶层为采光层,光照充足。

神殿建筑布局象征为三千世界,贡则在进行局部设计之后,工匠开始按线砌墙;堪舆师开始进行净化仪式(堪舆);木匠开始削木;石匠们开始采石;铁匠开始打铁;金银匠开始融金;颜料匠工开始准备绘画的各色颜料;画师们开始准备绘制壁画,按照贡则的整体计划,开始施工。

(二)文献的解析

1.建筑师贡则赤杰

首先,文献中“贡则”是这个“嘎纳扎塞”神殿的规划者,“贡则”这个名字在苯教文献中频繁出现,他是苯教历史上的一位重要的历史人物,擅长苯教360种“朵”(gto)祭祀仪式和堪舆,博学而睿智,是象雄时期的一位著名智者,同时也是一位建筑师,有些藏文史籍中称之为“索沃贡则”或“贡则赤杰”(bzo bo kong tse , kong tse vphrul rgyal)。后世有人认为贡则是文殊菩萨的化身,也有人把他与孔子视为同一个人;还有一种说法认为孔子是贡则的转世(6)学界首次公开提出 “嘉贡则楚杰”为孔子的学者是土观·罗桑却吉尼玛,他在其著作《土观宗派源流》中认为,“贡则”便是孔子的变音。。对此藏学家南喀诺布在其《古代象雄与吐蕃史》中做了阐释,他认为贡则和孔子不是同一个人,只是后世的有些学者因“贡则”与“孔子”名称从发音相似,且认为贡则名字前面的“嘉”指汉族、汉地[3]113。康卓德青旺姆在《贡则赤杰和塞康嘎纳扎塞建筑遗址考》中认为,贡则与古代历史上的大禹治水的“大禹”是同一人,大禹的父亲为“鲧”,大禹也被称为“鲧之子”或“鲧子”,与“贡则”在音上相同,而嘎纳扎塞神殿是因为黄河水泛滥,为了镇压黄河中的九头恶龙而造,该神殿位置在今天甘肃省刘家峡附近的炳灵寺(vbum kling)[4]。

苯教历史文献中贡则的全名为嘉·贡则赤吉杰布,据《嘉言库》记载,他出生在象雄王国属下的一个小邦内,其父为噶·达塞吉朵坚,其母为尊姆穆扎,其父为小邦之王。小邦的王城为嘉娜沃米岭,当贡则出生时,左右手掌上显现三十多个幻化连串成的字体,其父见此状,甚为高兴,便取名为嘉·贡则赤吉杰布,“嘉”为王族之意,“贡则”象雄语意为“幻变”。另外,关于“塞康嘎纳扎桑”所在的嘉娜沃米岭,也是贡则的故乡,关于其位置在苯教文献中有记载,在象雄腹地沃摩隆仁之西的金木香河岸;位于达拉布大山之脚;当拉群青湖岸的“郭吉嘉”(rgod kyi rgyal)之地。清楚地说明了贡则出生的地方在象雄的西面,而不是位于东面的汉地[3]73。《塞米》中记载了一则关于贡则的神话:有一天贡则手掌显现出一段信息,预示他将建造一座与人类造法不一样的神殿,信息还显示他将得到非人阿修罗和鬼怪的帮助。于是,贡则用神力驱使鬼怪首领“度哈那布”帮助他在大海深处建造神殿,鬼怪首领一下子变出一百个鬼怪助力造殿,并与贡则一起立下誓,不能将此事向别人诉说。但是贡则怕父母担心,未能守住诺言,将建造神殿的事告诉了其父母,但依然一直瞒着他的妻子。后妻子知晓,便以死威胁,贡则又将建造神殿的秘密告知了妻子。由于贡则不信守诺言,鬼怪们放弃建造神殿而四处逃散。贡则非常郁闷,独自向东流浪,遇到了三个小孩,其中一位聪慧绝顶,回答了贡则的所有疑虑,帮助贡则再次与鬼怪联手,最终将这座无与伦比的神殿建成。虽然是神话故事,但其中展示了贡则在建筑方面的杰出才能。

2.建筑尺度解读

贡则在布局神殿时,采用了传统的人体肢体度量衡,结合拉线绳、钉木桩的方式来确定建筑的基址。贡则规划布局塞康时,应用了三个传统的长度计量单位,分别为“顿木(vdom)、赤(khru)、卡(mtho)”,下面将文献中出现的三种尺度作简要分析:

(1)顿木:汉语意为庹,古代长度单位,一个成年男子两臂之间的距离。

(2)赤:汉语意为指肘长,指成年男子肘到指之间的距离(约40厘米),分为两种:其一:从肘到小指尖的长度,相当于二十指宽,名曰“曲肘”;其二:从肘到中指尖的长度,相当于二十四指宽名曰“伸肘”。在佛教的《律经》中:从人头顶到足底之间的距离之七分之二,为一肘。[5]

(3)卡:“卡”汉语译为“拃”(成年男子拇指尖到中指尖的长度)。但藏语“卡”又分为小卡和大卡;小卡:指一个成年人拇指尖到食指尖的长度;大卡(约20厘米):指一个成年人拇指尖到中指尖的长度,相当于十二指宽,《蓝琉璃论》中的计算法,藏医测量人体部位的长度名称。1庹等于四个肘长,贡则用庹、肘、卡三个长度单位。七粒同等大小的青稞为一指;二十四指为一肘;四肘位一庹;五百庹为一闻距;八闻距为一由旬。

以上三种建筑尺度在藏传佛教文献中也经常出现,如在《灵塔目录》记载:在红宫建成之后,在宫前上山道路的开始处,竖立“长十八卡;宽一卡十指,碑座十一卡见方的无字碑,以纪念红宫的竣工”[6]。应用了这种尺度法,用肢体的建筑尺度因人而异,虽然有一定的误差,但是传到今天也有其合理性。对此笔者曾采访过拉萨林周县的木匠曲确师傅,他年轻时,其师傅曾教他用指、肘、掌、臂等部位的距离,来计算建材的尺度,其中还有一个基本模数“穹都”(一穹都的长度为一卡(成人拇指到实质尖的距离)再加一个大拇指的宽度,约为23cm)。从而木工群体内形成了一套独特的度量单位体系,主要靠匠师们代代相传,今天民间的工匠们应用卷尺同时,也配合自己的肢体尺度来度量建材的尺度。

3.建筑形制解读

首先,文献指出塞康建筑形制布局在一个圆形围墙之内,造一座方形的神殿,形似桑耶寺邬孜大殿的布局。建筑有三环的布局,从里到外;第三环周长约有500庹(约850米),为外墙;第二环周长为400庹(约680米);第一环周长300庹(约510米)。外围墙高4庹(6.8米),神殿正面的塔基宽度相等。建筑基本形制为中心方形神殿,四周有塔围绕,外边是圆形的围墙。神殿的周围有八座塔;神殿四面有四座规模较大的塔;四侧也有四座小塔;正面塔的尺寸要比侧面的塔大,此类建筑组群形制在吐蕃时期的早期的佛殿建筑中有所体现。

松赞干布时期佛教建筑开始在吐蕃出现,最初的佛教殿堂是由苯教塞康改建的。大昭寺建造之初在建筑形制选择上也尊重苯教文化,“殿柱画金刚橛形,令咒师喜悦。四角画雍仲,令苯教徒喜悦”(7)松赞干布建造大昭寺时权衡利弊,为了满足佛教上师,四面绘制曼荼罗;为了满足咒师们的心愿,在柱子上绘制金刚杵。参见:萨迦索南坚赞.西藏王统记(藏文)[M].北京:民族出版社,1995:143.,透露出对苯教的倚重。对此琼布·洛珠坚赞在《世间苯教源流》中也记载,赞普仿照本土塞康建筑原型,建造了桑耶伦布孜佛殿和镇伏魔女的佛殿。计划要建造一百零八座佛殿,但只建了三十多座。2010年夏天,笔者在四川甘孜藏族自治州石渠县邓柯乡考察了建在“魔女仰卧图”(8)据《西藏王统记(藏文)》(133页)记载:在修建大昭寺时,文成公主利用堪舆观察吐蕃地形,认为吐蕃形状犹如仰卧之魔女,只有建佛殿和佛塔镇住魔女之主要关节,佛教方能在吐蕃传播,为此修建了镇压魔女各个关节的十二座佛教建筑。位于四川省甘孜州石渠县邓柯乡的隆塘卓玛拉康,是压在魔女左手上的佛殿建筑之一。左手掌上的“隆塘卓玛拉康”,据调查得知,松赞干布时期的隆塘卓玛拉康,建在离现在寺院不远的山腰上。公元17世纪,当地发生了地震或山洪,原来的建筑被损坏,松赞干布时期的度母佛像丢失后又意外地在江畔发现,于是在现在的地方重建了卓玛拉康。当笔者到原址调查时,有两位长者给我们指了原来建筑的遗址,他们称小时曾看到过遗址,当时挖到许多宗教器物。遗址的中央是方形神殿,四周有四座佛塔(擦康),与文献中的建筑形制极其相似,从中可以探析塞康建筑的基本形制,以及对早期佛殿建筑的影响。

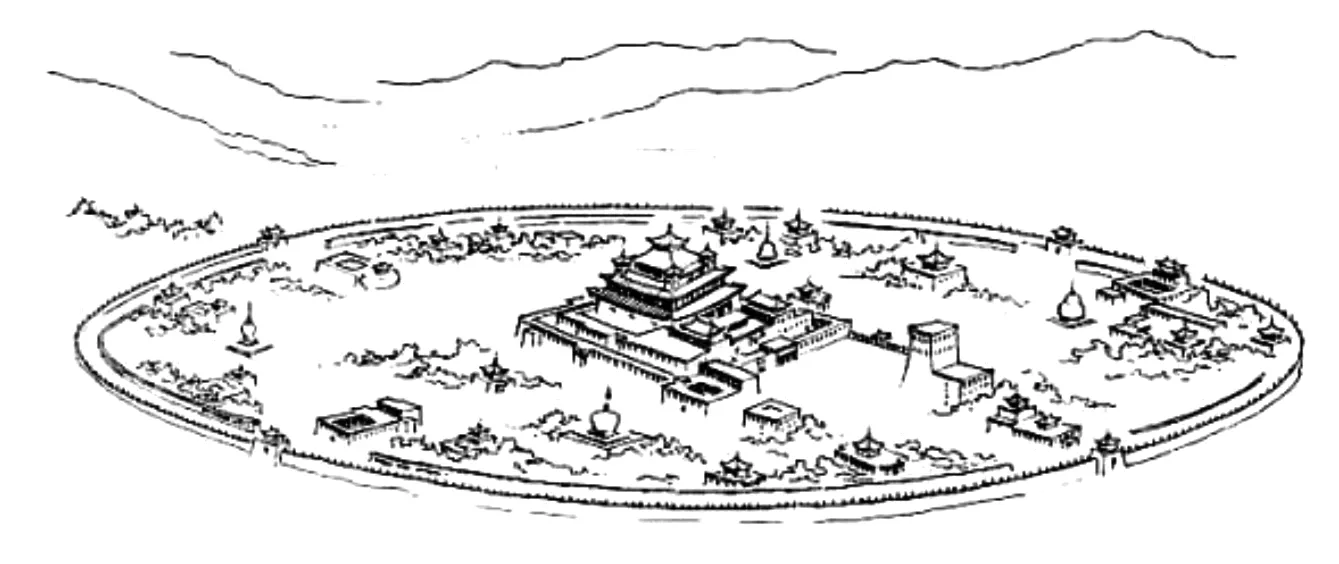

4.桑耶寺中的底层为塞康建筑形制

文献中嘎纳扎塞神殿和廊道布局,通过圆形和方形组合布局,外加八座塔形建筑,方形神殿中央是阁楼式的佛殿建筑,巧妙地在塞康建筑上显现出来,神殿的布局与桑耶寺有异曲同工之妙。桑耶寺是藏族寺院建筑中最有特色的一组建筑群,虽然吸收了印度和中原建筑理念,但是由于当地特殊的地理环境和建筑材料,其主体建筑结构和风格,都是在原有的苯教塞康建筑基础上发展起来的。桑耶寺建筑平面呈圆形,中心是方形神殿“邬孜殿”,底层采用石块砌筑的塞康建筑风格,中层的木结构采用了榫卯结构,而屋顶则采用古印度阁楼建筑饰样,因三种不同的建筑风格聚集在一起,有些文献中,桑耶寺也称之为“三样寺”,这种布局与文献中的塞康有一定的相似之处。

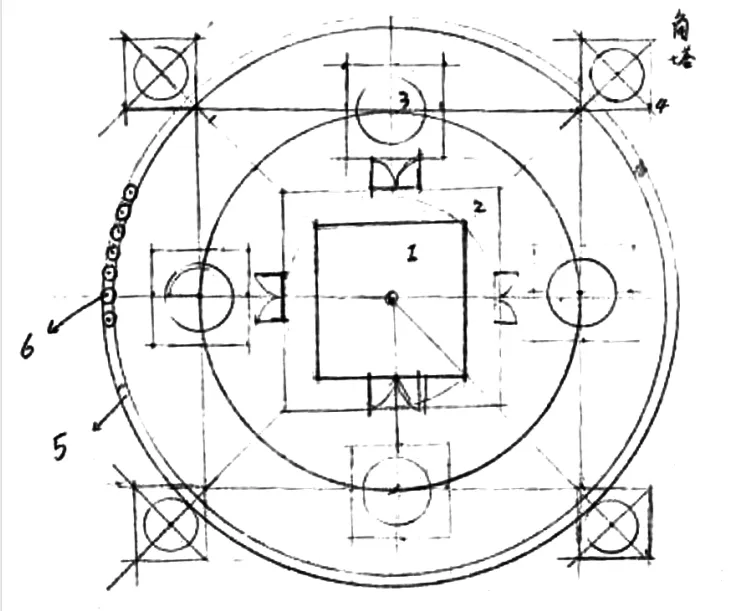

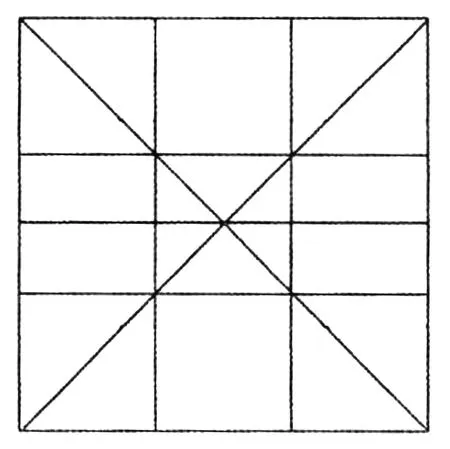

桑耶寺三种建筑样式的基础是塞康布局,即圆形的围墙环绕方形神殿的基本建筑格局,方形建筑内是宗教崇拜对象,其周围是圆形或方形的廊道,供信徒们膜拜顶礼(见图1)。在苯教祈神仪轨文献中可以得知,古人表达敬仰的两种重要方式就是“转圈和叩拜”。转圈礼拜曾经是一种重要的苯教徒的礼拜方式。在《烦恼自消五毒根除之密续》载:“叶辛祖普从坐垫起身,先给上师行转圈和叩拜礼,然后在上师前屈膝合掌,恭敬地围着上师转了三圈,一面向上师请道,即刻,相聚的信众随从欣喜万分,围着上师从右往左转圈以示礼敬。”[2]32早期苯教的塞康内,带有圆形或方形的转经道的建筑模式由此而来,藏传佛教寺院和圣地也继承了这种祭拜方式。下图2是笔者根据文献内容,绘制的嘎纳扎塞神殿的平面图,以便与桑耶寺的俯瞰图对比。

图1 桑耶寺鸟瞰图(9)桑耶寺鸟瞰图源自:陈耀东.中国藏族建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:235.

图2 嘎纳扎塞神殿平面图(10)图片来源:作者自绘。图中数字分别为:1.神殿;2.廊道;3.正面塔;4.角塔;5.外墙;6.墙檐塔。

二、《雍仲清净之续》中的“辛之宫殿”(gshen gyi pho brang)布局

(一)文本概况与翻译

关于“辛之宫殿”的建筑布局,笔者在卡尔梅桑丹坚参的《箭和纺锤》一书中,找到一篇关于对“辛之宫殿”的建筑空间布局的文章,并有图纸解说,主要是依据一部伏藏文献来分析苯教神师宫殿的布局。这部伏藏文献收集在苯教教义《雍仲清净之续》(gyung drung las rnam bar dag bai rgyud)中,是《苯教甘珠尔》的重要组成部分,共有二十一章,其中一节专门讲述如何进行辛宫的布局[7]。这部文献由掘藏大师杰穆尼沃(gyer mi nyi vod)发掘并传给玛东斯增(rma ston srid vdzin),根据卡尔梅桑丹坚参初步推测,玛东斯增是公元11世纪的历史人物,从中可以推断这部文献是藏传佛教后弘期的历史文献,在卡梅尔先生英文译文基础上,将“辛之宫殿”的描写翻译如下:

在一块具有盛名的吉祥之地,吉祥之时,对苯教虔诚的辛绕,用力将箭射出,以箭落处为基点确定建筑一面的边长,并准确无误地在地面钉四个木桩,在桩之外绘制圆形(建筑外围),代表慈悲四俱。

从四角和四面向内划线,准确地钉四个木桩,形成辛宫的平面尺度,如此又从四角画四条线后,各面均分为三块;纵横交错把辛宫平面分为九块,东、东北和西南三面,不绘制纵线保持原样。北和西北的一半处,西和东面绘线。在正北靠墙处,用作放置柴火、铁具、磨面石等的工具仓,仓库门朝南,会使福德资粮变为圆满。在西北的北侧,用作辛绕之粮仓,门朝南或东南方向,土地神会赐予谷物之精华;在西北朝西的一半处,用作辛绕之厨房,厨房之门从东向西开,清晨的阳光将会带来吉祥。在西面的一半处,用作辛绕藏宝之库房;若房门从南向北开,财神的女儿多桑玛会带来财富之精华。

在西南之角,为了阻断罗刹之门,建造布局精美的雍仲塞康(神殿);神之尊容朝东,日月赋予光辉;把神殿的三分之一划入东面,三分之二留在西面;下院用作天神举行法事之地。辛宫门朝南面。在东南三分之二处,朝南之地,用作无家可归者的住宿之用,房门朝西,获得慈悲之力的好地方。从东至东南三分合并,成为辛宫之院落,院门向西开,可看见雍仲大勇之路。东北是俗家弟子修行之地,两门分别向西和南两个方向开。中部和北面的一半之处,用作圈养马牛等牲畜之所。

(二)文献解读

1.“辛吉颇章”名称释义

辛吉颇章:意为“辛波居住的宫殿”(在此简称“辛宫”)。“辛”具有“救赎或护佑”的意思,加上“波”就是救赎者或护佑者,和苯波一样,指苯教法师。“颇章”藏语为宫殿建筑,据更顿群培先生解释,“颇”为赞普之意,“章”指在胸口之意,暗指重要的地方,如:颇章即宫殿,赞普居住的地方;喇嘛居住的宫殿称为拉章。

关于“辛”这个词,有些文献认为中“辛”还是一个氏族的名词,作为氏族理解的时候,辛波就可以理解为辛氏家族的人或者辛氏苯教上师。象雄时期有过许多辛波,他们为苯教在象雄的传播做出过贡献,后世的藏文史籍称他们为“辛波”[8]。苯教历史中有这样的记载:“最早的国王是聂赤赞普、最早的辛波是囊瓦多坚、最早的苯教是密宗吉邦、最早的城堡是青瓦达泽”[9]。在象雄时期,辛波还被分为若干个等级,其典型的标志就是恰茹(bya ru), “恰茹”质地即金、银、铜、铁和螺等,是用来区分辛波大小和等级的主要标志,有些辛波被迎请到吐蕃,作为赞普的宗教导师,称之为“古辛”(sku gshen),也就是专门辅佐赞普举行苯教仪式的上师。因此,这里的辛之宫殿,是一座宗教和世俗相结合的、建筑等级高的宫殿建筑,也是藏传佛教活佛府邸“拉章”(bla brang)的前身。

2.建筑选址解读

文献中对辛宫的选址是按照传统“射箭定址”的方式来确定,从射箭处到箭落地处,打桩决定建筑场地的大小。射箭选址是一种象征性质的选址方式,箭是男性的威武象征,射箭的选址之人应是一位德高望重或掌握权力的人物,在已选好的地方,象征性地射一箭,箭落处为建筑的中心,以此为中心画圆,然后根据钉四个木桩来确定主体建筑的布局。藏史《巴协》记载:桑耶寺在选址时,赤松德赞射箭定址,钉桩的四角建造了著名的桑耶四塔[10]。这种方式也被后来的藏传佛教寺院选址时继承,如:吉尊·西绕琼乃建造夏鲁寺时,便请求大师洛敦·多杰旺秋射箭定址,箭落在庄稼刚长出来的青苗地里(青苗藏语为夏鲁),故取名为“夏鲁寺”[11]。射箭定址的方式是从古老的苯教传统开始,被后来佛教寺院建筑采用,逐渐成为藏族建筑文化传统。

藏族传统文化的空间文化认知中,整个世界空间不仅包括了人、动物和植物,更为关键的是还包含着神灵的世界。因而从宗教建筑研究的视角来看,苯教塞康建筑这种独特的景观类型,融合了自然的与超自然的双重力量。

3.建筑布局解读

从文献我们可以看出,辛宫内部房屋的布局十分完整,整体布局是一座四面合围的院落建筑,四面都有房屋,中间是一个院子。既有宗教建筑神殿塞康和僧舍,还有世俗建筑的工具仓、农具房、库房、粮仓、牲畜圈、接待室等布局,各个房屋所处的位置、门的朝向都有详细的规定。

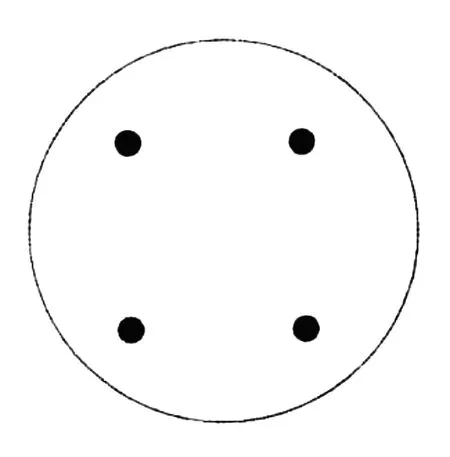

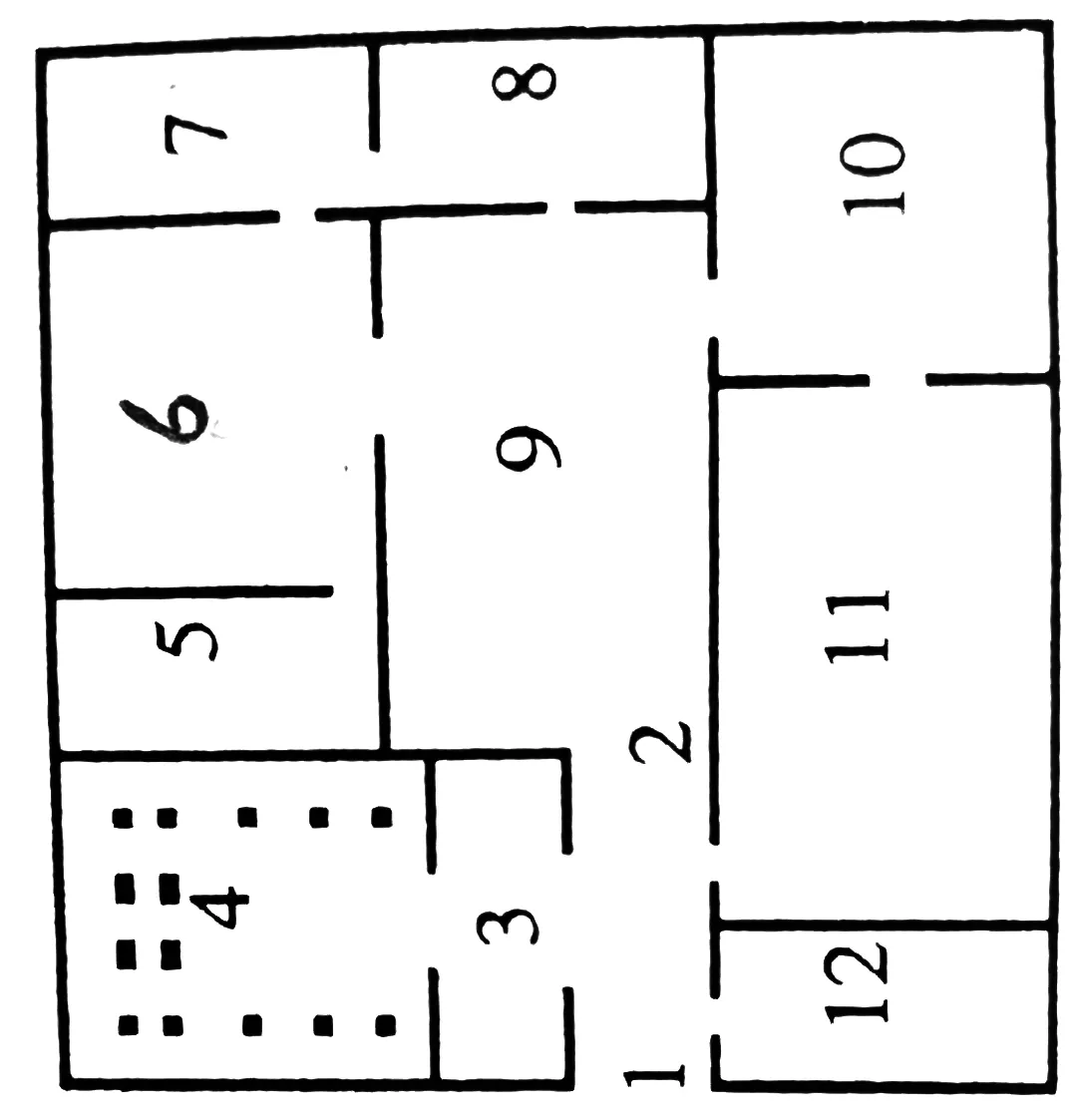

辛宫的整体布局是通过神圣和世俗的空间来布局,空间作为人类社会的基本要素包含着丰富的社会文化。“文化反而是透过空间来建构社会共有的象征与概念”[12]。辛宫在居住空间和神圣空间之间的关系表达方面,改变民居建筑天神、人间和地下三层宇宙观上下三层布局的作法,成为在同一平面的一座经过详细规划,类似于汉式四合院似的建筑形制。其布局用两条平行线和两条垂直线划分成九块区域,暗含九宫的含义,如译文描述,在西北用做辛绕之粮仓;粮仓之门朝南或东南,土地神带来谷物之精华;在西北处设辛绕之厨房,门朝东向开;迎清晨第一缕阳光;西南是辛绕存放宝贝的库房,门从南朝北开,这是因为财富之神的女儿位于这个方向,可以带来财富;在西南处,建造苯教精美神殿,可以阻止妖魔侵入。神殿门朝东方,迎接受日、月和众神之光。体现了各个方位的神灵与建筑布局之间的关系。另外,作为世俗用途的房屋,主要位于东面入口处的客房;中间是家人活动的地方和聚会厅,房屋围合的中部是圈养牲畜的牛圈。用神灵的位置来确定世俗建筑的布局,是藏式民居建筑中常用的布局方式(见图3-5)(11)图3、图4、图5的图片来源:卡尔梅桑丹坚参.卡尔梅桑丹坚赞选集[M].索郎曲杰,英译藏.北京:中国藏学出版社,2007:423.图5中数字分别为:1.大门;2.门廊;3.塞康门廊;4.僧侶塞康;5.库房;6.厨房;7.粮仓;8.库房;9.牲畜院;10.俗人住房;11.接待室;12.卧室。。

图3 射箭定点

图4 九宫布局

图5 神殿平面规划

三张图从左到右,分别解释了辛宫建筑布局的基本过程。从射箭定点选址,到暗含九宫的含义的九条线进行逐一规划形成方形神殿,然后在方形神殿内部规划具有不同建筑功能的房屋,最后形成辛宫的整体布局,展示了早期苯教二元对立的神圣和世俗空间现象,既有以塞康为主的祭神圣空间,也有人居住房、牲畜圈等世俗的空间,这两种空间有些是分离的,有些是可以整合的,同时也考虑人们使用的功能和方便性,从建筑整体空间的阶序关系,清楚地表征了空间内神、人、物的等级秩序。

三、结语

藏族传统建筑文化的研究资源主要来自两方面,一部分是来自工匠的口传和实践经验,一部分则散见于藏族古籍之中。学术界对藏族建筑古籍整理与研究不够深入,对苯教传统建筑方面的研究甚是匮乏。通过对苯教塞康和辛宫的布局文献的翻译和解读,我们发现圆形的围墙和方形神殿建筑的组群方式,是藏族古老的苯教塞康建筑形制。藏传佛教寺院建筑布局是继承了苯教的杜耐、塞康形制,吸收了佛教建筑文化而发展壮大的。因此,想深入地了解和研究藏族传统建筑文化,要有饮水思源,要从古老的苯教建筑文献整理和解读入手,才能全面了解示藏族传统建筑文化的基本内涵。