沂蒙精神的图像化与传播策略探索

于静波

沂蒙精神根植于沂蒙地区的历史文化,发轫于“五四”民族觉醒时期,形成于新民主主义革命和社会主义革命与建设时期,随着改革开放和新时代与时俱进,是中华优秀传统文化与马克思主义的高度融合统一。在沂蒙精神的发展历程中,艺术以其独特的功能,通过各种媒介形式,对这一思想进行了具象化呈现。由此所产生的艺术作品既具有红色文化的典型性,又具有鲜明的地域文化特征,作为表现沂蒙精神的重要载体,成为沂蒙精神的重要组成部分。在各种艺术媒介中,图像作为一种更加直观的信息传播方式,以视觉媒介独有的途径和感染力,将无形的沂蒙精神内涵转化成为具象的视觉形象,在思想文化领域中发挥了无可替代的宣传教育功用。

随着信息时代的到来,探索图像传播规律,发挥图像传播功用,厘清其传播路径中存在的问题,构建适合新时代红色文化建设与传播的完善体系,是一个融合艺术学、传播学和历史研究的多学科、跨学科议题,也为新时代深入研究沂蒙精神打开了新的视角。

一、沂蒙精神图像化的特征与类型

图像是人类感知世界的主要信息来源和重要的情感载体,图像的制作与传播,是人们记录历史、建构文化的重要方式。沂蒙精神的图像化,是以“水乳交融、生死与共”为核心特质,以沂蒙地区的革命斗争和社会主义革命与建设为表现主题,通过绘画、雕塑、书法、摄影、设计、景观等图像媒介的沂蒙精神的视觉化呈现。内容涵盖了革命战争时期的版画、连环画、宣传画、年画、墙头画、摄影、幻灯片等宣传品;社会主义建设时期的中国画、油画、雕塑、民间艺术,以及新时代的文化产品设计、景观设计、广告设计、插画等。相对于中国革命总体历史的宏大性和史诗性,以沂蒙精神为主题的图像更侧重于自身特有的地方性和具体性,呈现出三个鲜明特征:革命性、民族性、地域性。革命性表现为服务于革命宣传,服务于社会主义建设,旗帜鲜明地拥护中国共产党,对党和人民军队满怀热爱;民族性表现为反对帝国主义和殖民主义,坚持独立自主和艰苦奋斗,以开放的心态吸收外来文化,以民族的方式改造外来文化;地域性表现为经过新民主主义革命精神洗礼之后,对齐鲁传统文化进行去粗取精式的传承与发展,扎根沂蒙本土,脚踏实地,贴近家乡,热爱生活。

从作品的主题来说,沂蒙精神的图像化作品可以被归纳为三类:

第一类,以塑造形象为目的的典型人物和事迹主题。这类图像作品有明确的主体形象和事件,包括战斗在沂蒙根据地的重要领导人、沂蒙红嫂、沂蒙六姐妹、渊子崖保卫战、孟良崮战役、火线桥等。主体形象作为群体思想价值观的典型代表,是沂蒙精神高度浓缩的样本,具有鲜明的符号化特征,以“榜样”的形式反映了时代精神和社会发展价值取向,并且在传播过程中可以被清晰地解读和铭记,引导民众自觉进行仿效。这一类图像作品的代表有沂蒙根据地时期八路军115师美术工作者、《山东画报》编辑那狄的版画《罗荣桓像》,毛岱宗的油画《红嫂》,梁文博的中国画《沂蒙六姐妹》,孟良崮战役纪念馆《沂蒙情》组雕,山东艺术学院集体创作的系列作品《沂蒙六姐妹》主题肖像等。

第二类,以颂扬集体意识为目的的人民大众主题。这类图像作品没有符号化的主体形象,而是表现了大众普遍认同的集体意识和道德品质,其形式也更加多样,并且随着历史的发展不断汇入新的时代主题。题材主要有沂蒙人民战争时期的英勇抗敌、拥军支前;建设时期的军民一家、艰苦创业;新时代的开拓创新、锐意进取等,最大程度地涵盖了沂蒙人民的价值取向。这类作品数量较多,包括革命战争年代发表在《大众日报》《山东画报》《华东画报》等刊物上的大量木刻与石版宣传画,沂蒙解放区发行的连环画,用于巡回放映宣传的“土电影”——战地幻灯片,新中国成立后徐悲鸿“导沭整沂”工地系列素描,秦大虎的油画《支前》,单应桂的中国画《沂水欢歌》《山村妇女组画》,李翔的中国画《红色沂蒙》,岳海波、李兆虬的中国画《沂蒙·1945》,陈国力的油画《沂蒙情深》,孙龙本的沂蒙广场群雕《热土》等。

第三类,以突显地域特征为目的的优秀传统文化主题。沂蒙精神是中国共产党的革命精神与沂蒙文化相融合的结晶,因此,反映地域优秀传统文化、体现沂蒙人优秀品质的图像同样是沂蒙精神的重要呈现。这类图像主要以沂蒙风土人情为主题,具有鲜明的地域特征,既是沂蒙文化特质的凝结,也是沂蒙精神诞生的文化根脉。代表作品包括王沂东的沂蒙风情系列组画,刘德润、李燕的油画《沂蒙娃》系列组画,徐彦洲的油画《蒙山絮语》等。

二、沂蒙精神图像化的思想内涵与艺术特征演化

沂蒙精神的图像化具有自身独特的思想性与艺术性,与沂蒙地域文化和沂蒙人的品格密切相关。沂蒙地处齐鲁礼仪之邦,深受儒家“仁义”“诚孝”和墨家“兼爱”“非攻”的影响,尽管在近代受到了西方外来文化的强势影响,但民族精神的根基依然深存于人民的思想意识中。受到历史因素和地缘因素的影响,沂蒙人民形成了务实、无私、忠诚、勤劳的品格,在二十世纪初国家社会面临巨大变革的时候,自觉自愿地选择了中国共产党所指引的道路。

在新民主主义革命时期和社会主义建设时期,沂蒙精神的图像化呈现出不同的时代内涵。革命战争年代,沂蒙解放区的图像创作在中国共产党的影响和领导下,从旧文化体系中脱胎换骨,成为全新革命文化的一部分。沂蒙抗日民主根据地早期的图像传播以印发传单、宣传册为主,通过简练的版画形象达到通俗易懂的宣传效果。在根据地逐渐壮大和解放区建立起来之后,文艺工作蓬勃开展,红色图像体系得以迅速构建,包括石版、木版和铜版印刷的宣传册、新年画、报刊插图、扫盲学校的黑板报、农村的墙头画等,传播途径也变得多样。如1940年春节前夕,驻扎在沂南孙祖乡东高庄的徐向前总司令安排宣传部的同志,挨家挨户到老百姓家揭去旧门神,换上新年画,新年画上刻有新内容:“年年都有腊月二十三,家家户户打扫过新年。往年扫的是尘土,今年扫的是汉奸。”1944年,任迁乔在莒南创作了套色连环画《翻身》,发行区域扩大到整个山东解放区。沂蒙根据地知名美术工作者那狄、缨流、大杨、李厚等版画家,在当时山东解放区发行量最大的报刊《大众日报》上刊登了大量版画刊头和配图。在当时文盲占大多数的社会环境中,这些图像充当了最直观有效、最有震撼力的舆论宣传手段,肩负起了启蒙民众、激发民族自尊、宣传抗战的作用。因此,“人民性、战斗性”成为这一时期图像作品的主要思想特征。

新中国成立后的社会主义建设时期,中国共产党团结带领沂蒙人民自力更生、艰苦奋斗,改变了老区贫困落后的面貌。这一时期,歌颂沂蒙革命英雄和革命战争、激励沂蒙人民艰苦创业成为图像创作的主要题材,人民大众更多地成为主体形象,创作内容则取材于人民群众建设新生活的生产实践。图像的传播途径主要采取自上而下的渠道,如各类文化出版物、新年画、宣传画、纪念馆、公共雕塑、画展等。1951年,徐悲鸿来到“导沭整沂”水利工地写生,被热火朝天的工作场景深深打动,创作了大量劳动模范的肖像作品,记录了沂蒙人民整山治水、战天斗地精神面貌。1983年,王沂东创作的《沂蒙山组画》系列油画,以乡土生活为主题,表现了沂蒙人民的勤劳朴实,成为中国油画早期乡土现实主义的代表作品之一。1995年,王少伦以沂蒙山区为背景创作的油画《水》,描绘了乡亲们打井寻找水源的场景,赞颂了人们在艰苦的环境中自强不息,努力改变干旱贫瘠生存状况的不屈意志,同时也表达了对当时北方农村现实问题和农民生存状态的关注。由此可见,“建设性、实践性”是这一时期图像作品的主要思想特征。

党的十八大之后,习近平总书记对沂蒙精神的高度肯定,使沂蒙精神上升到国家层面,沂蒙精神的图像化进入了更高的思想层次。随着互联网与新媒体技术的逐渐繁盛,产生了众多新的图像载体和传播渠道,出现了多种媒介相互融合的全媒体形式,包括广告设计、产品设计,景观设计、动漫制作等。传播途径也由“点”(单独作品)、“线”(单一渠道传播),转向了“面”与“网”(公共艺术、新媒体平台)。如2014年建成开放的沂蒙革命纪念馆,融合了传统与现代媒介形式,将大量的雕塑、绘画、摄影等图像资料和实物资料,运用场景还原、声光电等方式进行展示,更加直观、更富感染力地展示了沂蒙革命的烽火历程。2018年建成的临沂大学“溯园”红色文化景观集群,将雕塑艺术、园林设计融合到历史与文化景观中,使参观者身临其境、潜移默化地感受到革命精神的洗礼。此外还有红色邮品、文创产品、文化旅游产品设计等。由此可见,新时期的图像创作与传播转向了多元化,从革命史诗到新时代的大众生活,“普及性、开拓性”成为当代图像作品的主要思想特征。

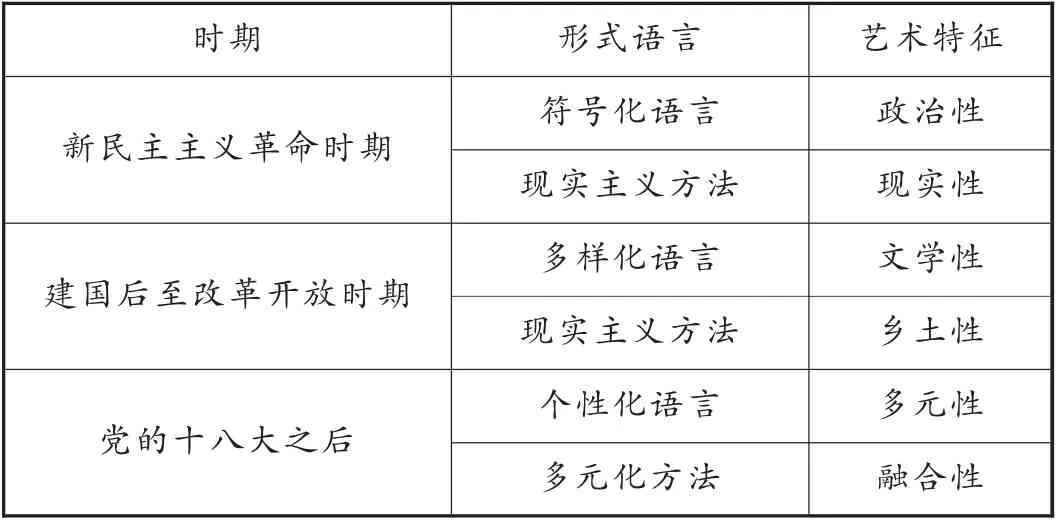

在艺术性方面,沂蒙精神的图像化也随着时代的发展和传播路径的改变而发生了变化,其形式语言和艺术特征的转变如表1所示:

表1 沂蒙精神图像化的形式语言与艺术特征的转变

由此可见,图像化的沂蒙精神是在中国新民主主义革命和社会主义实践中逐步确立起来的视觉表现形式,它是由内而外产生的,从意识形态的确立到题材、语言、风格的延伸,既具有中国现代美术发展的基本特征,又具有鲜明的沂蒙地域文化特色,是进入现代社会的沂蒙人民在精神追求和艺术追求方面的图像化体现。

三、沂蒙精神图像化在创作与传播中的转换

自新民主主义革命至今,沂蒙精神的图像化在创作与传播过程中发生了“主体、内容、途径、受众”四个方面的转换。

第一,主体转换。新民主主义革命时期的图像创作主体,由旧体制中的文化精英——文人士族转换成为翻身解放的普通劳动者,除了根据地和解放区的专业文艺工作者之外,还有大量在抗大一分校、山东鲁艺接受过短期培训的学员、一边战斗一边创作的文艺战士、以及接受了根据地文化教育的民众等。新中国成立之后,创作主体再次由政府主导下的专业文艺工作者接任,一大批标志性的经典作品也在这一时期诞生。但这种自上而下式的创作与传播方式,在进入信息与媒介时代之后出现了一些问题,如操作模式固化、灌输式宣传难以满足受众的多元化信息需求等。因此,当前沂蒙精神图像化的创作与传播主体,正在经历一场由专业文艺工作者到全体民众的转换。一系列自媒体的快速兴起,在一定程度上消解了艺术的界限,重构了人与艺术、人与社会的关系,广大人民群众既是创作者又是传播者,在参与的过程中完成了艺术场域的整体构建。

第二,内容转换。内容与形式是图像创作的核心要素。沂蒙根据地早期的图像创作内容主要服务于政治宣传和教育团结民众,如1943年,时任《滨海农村》美术编辑的任迁乔,以莒南县大店镇地主压迫佃农的“出鹰殡”真实事件为素材,绘制了连环画《翻身》,揭露了地主庄阎王残害佃户的种种罪行,发挥了教育人民、打击敌人的重要作用;1947年,华东野战军美术创作组的杨涵、江有生、王流秋、杨中流以蒋军起义士兵黄友根为原型创作了木刻连环画《黄友根》,成为当时部队对被俘士兵开展政治工作的重要宣传品。新中国成立后,文艺逐步繁荣开放,相关的创作在保持政治性的基础上逐渐融入了艺术个性,内容也从反映战争年代的军民生活转变为表现沂蒙建设、艰苦创业、歌颂新生活和寄情乡土等。如徐悲鸿的“导沭整沂”劳动模范群像,王沂东的《沂蒙山组画》等。党的十八大以后,文艺政策进一步完善,拓宽了艺术创作内容范畴。代表作品如孟良崮纪念馆的情境式红色景观组雕《沂蒙情》、以及红色文创产品设计、多媒体平台公益性广告等。新技术反作用于创作,促进了图像内容的多样性发展。

第三,途径转换。传播作为沂蒙精神图像化的重要环节,经历了从早期因受到技术、物质和社会环境(战争)的制约而进行的有限传播,到当代媒体技术高度发展背景下全方位高速传播的演变,其重要性随着时代的发展不断增强。战争年代,沂蒙根据地的图像传播途径十分有限,仅通过行军沿途书写标语、画墙头画,放幻灯片、印刷宣传册、发行数量有限的报刊等实现。以连环画册为例,据《翻身》的作者任迁乔回忆:“……当年我们没有石印厂,只好到一家私人的石印厂去印,用蓝、红、黄三色印的”,“《翻身》连环画第一版只印了100份,只在部队内部传阅”[2]。再以报刊为例,1943年在莒南县何家店创刊的《山东画报》,创刊时以石印美术为主,由于缺乏照片,那狄用木板刻出了罗荣桓半身像,发表在创刊号上。从第二期起,画报开始使用照相铜版。1944年用自制的设备代替了被敌人破坏的器材,印制出了第一幅毛主席像。从1946年起,发展成以铜版摄影图片、锌版美术作品和铅印文字为主的综合性刊物。[3]由此可以看出,早期沂蒙根据地图像的传播,基本上是通过简单机械复制的途径。而当代媒体技术的发展,机械复制转变成电子复制,缓慢地有限传播转变成高速爆炸式传播,这种传播途径转变带来的受众感知方式的转变,转而又对图像的创作产生了巨大的推动作用。

第四,受众转换。新民主主义革命时期,沂蒙根据地和解放区图像创作的主要受众是部队战士和底层劳苦大众,其文化层次和兴趣爱好决定了当时的图像必须以通俗、简洁、直白的语言,结合沂蒙乡土生活习俗的形式进行创作。新中国成立后,经过七十多年的社会主义建设,民众的文化水平和生活质量有了巨大的提升,受众的需求层次愈加多元化,既有专业程度较高的艺术需求,也有通俗化的大众需求;既有对外来文化的欣赏,也有对民族传统文化的热爱。受众多元化促进了创作多元化,不同层次受众的需求得到了满足,受众的高度介入成为电子信息时代艺术生产的新形式,逐步实现了真正的大众化。

四、沂蒙精神图像化的媒介传播策略

新时代背景下,图像的创作与传播如何更好地体现沂蒙精神的思想内涵、文化高度与时代特征,如何更好地实现传播效果,是文艺工作者必须要重视的问题。深入思考沂蒙精神图像化在创作与传播过程中存在的不足,积极探寻符合时代需要的媒介传播策略,是新时代传播与弘扬沂蒙精神的重要抓手。

首先,图像创作的主题性有待加强。近年来,以沂蒙精神为主题的重要作品主要集中于音乐、舞蹈、戏剧等领域,图像方面则更侧重于对优秀传统文化的发掘与传承,以新时代沂蒙精神为主题的图像作品数量相对滞后,制约了红色图像精品的产出。

其次,与沂蒙地域文化特色契合度有待深入。在传播领域中,具备鲜明地域特色和强烈辨识度的图像作品能够给予观众深刻的印象,更加有利于推广弘扬。沂蒙精神是超越地域局限、在国家高度上得到普遍认同的民族精神,但其诞生的土壤和根脉是历史悠久的沂蒙文化。当前,一部分沂蒙精神的图像化作品与地域特色的契合度不足,尚未形成一个具有高辨识度的沂蒙精神的图像体系,影响了其从文化到经济、社会的跨场域传播效率。

再次,图像化的艺术水准有待提升。在现有的传统媒体和新媒体平台中,一些图像作品或因循既有的审美惯性,固守长期的图像模式,或专业品质较低,制作不够精良,均直接削弱了传播效果。创作者在对沂蒙精神的内涵把握、与时代特色的结合、创作意识的深度广度、作品的审美高度、专业技能等方面都需要进一步加强。

最后,创作形式与传播途径有待创新。全媒体的传播效应已经得到了红色文化理论研究的重视,但相关的图像创作尚未及时回应新媒体带来的变化,未能将受众的反馈及时纳入图像创作过程,缺少形式创新与途径创新。

针对以上问题,沂蒙精神图像化的创作与传播,应采取更加有效的策略来应对新时代的需求。在创作方面,以红色文化为核心,通过扎根本土,发掘自然与人文地域特色,不断提升审美水平与专业技能。在媒介传播方面,适应新时代文化传播方式,贴近生活,将红色文化以大众乐于接受的方式进行传播弘扬。具体策略包括:

第一,切合新时代主题进行图像创作。

习近平总书记的《在文艺工作座谈会上的讲话》中指出:“‘文章合为时而著,歌诗合为事而作。’衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”[3]沂蒙精神的发展如同马克思主义在中国的传播,是动态的和辩证的,融入了时代与社会的发展,具备强大的生命力。图像化的沂蒙精神以艺术的敏锐性精准地反映了每个时代人民的追求,折射出了时代的风貌,与时俱进,历久弥新。因此,加强思想引领,跟随人民大众前进的步伐,倡导以脱贫攻坚、建设科技强国、举国抗疫等重大时代主题的图像创作,展现沂蒙人民在中华民族实现伟大复兴征程中的奋斗,是沂蒙精神图像化在新时代的重要使命。

第二,开展红色图像叙事工程。

有学者指出:“文学与图像关系的核心是语言和图像的关系,而语言和图像关系的核心就应当是‘语象’和‘图像’的关系。”“换言之,所谓文学和图像的‘统觉共享’实则是语言文本和图像艺术之间‘语象’和‘物像’的相互唤起、相互联想和相互模仿。”[4]经过长期的“文字叙事”,沂蒙精神相关红色文化已经积累了大量的文本资源,包括沂蒙革命历史、英雄人物、当代建设、中国梦以及沂蒙风土人情等。在如此丰厚的积淀上,开展红色图像叙事工程,将现有的“文字叙事”转换为“图像叙事”,以图像重述沂蒙精神,在运用文本进行传播的同时,将“阅读”拓展为“观看”,补上沂蒙精神传播中的重要一环。同时,处理好艺术性与历史性的统一,宏大叙事与个体叙事的结合,语言多样性与形式创新性的同步推进,经济、自然、人文的跨学科协同等问题,创作出具有时代精神的图像叙事作品,更好地肩负起文化传播使命。

第三,鼓励新媒体艺术的传播与互动。

2020年初举国抗疫的壮举,在各种新媒体平台上引发了巨大的反响,各类图像创作反应迅速,吸引了巨大的关注与互动,展示出强大的影响力,为红色图像创作与传播提供了良好范例。当前新媒体图像的创作机制是一个通过创作、传播与反馈连结主体、受众与图像作品的循环过程。受众会通过评论、批评、建议的一般形式进行反馈,也会使用调侃、“魔改”等二次创作的新反馈方式表达意见与感受。反馈是一种“再创作”,创作者应敏锐把握新媒体传播渠道催生的新的创作方式,引导受众参与创作,在新媒体环境下不断更新创作理念,与受众积极互动,择取有益的反馈内容完善传播效果。

沂蒙精神的图像化,是对革命历史的重温,对革命英雄的铭记,对社会主义建设的赞颂,对美好明天的希望,对沂蒙人民高度认同的价值观的传递。随着科技的发展,图像化世界的传播媒介将使人们的“观看”变得更广阔、更遥远、更细微、更全面、更及时,积极开发符合时代需要的新的媒介与传播策略,以图像为载体传播革命精神,让群众看得进去、想得起来,实现历史文化、革命文化、改革开放现代化文化和新时代文化的统一,让图像为红色文化的传播弘扬发挥更大的作用。