隧道结构裂缝病害治理方法研究

田奎

(中交第二公路勘察设计研究院有限公司,武汉 430056)

1 引言

在公路工程和铁路工程中,隧道工程是关键节点,尤其是在山区修建时,隧道能够大大缩短线路里程,达到快速通行的目的。因此,隧道结构的安全和稳定性是保证整体隧道通行能力的重要基础。但由于隧道所处位置为地下,岩体性质通常较为复杂,难以满足设计和施工中的所有要求。普通混凝土衬砌结构缺乏钢筋骨架,抗弯强度不足,随着运行过程中材料性能的减弱,开裂、渗水等病害逐渐突出[1]。

已建公铁隧道内衬材料多由混凝土和钢组成,从初期支护到二次衬砌,钢材、混凝土交替存在,如若设计、施工等环节处理不当,极可能在不均匀应力的作用下造成衬砌材料出现大裂缝,进而对隧道结构的安全性造成严重影响。目前,在国内外已有许多研究人员对隧道衬砌材料的开裂问题进行了研究[2],例如,对隧道形式,裂缝的形式、走向、条纹,以及裂缝的分类等。其次,在裂缝处理方面,国内外也有不少学者进行了相关研究,早期学者对裂缝处理主要以后期发现修补为主。近年来,越来越多的科技手段被广泛应用于工程领域,并且逐步向前期预防裂缝转变[3]。

2 裂缝分类

隧道是一种地下构筑物,所处环境复杂,受各种因素的影响,隧道裂缝也复杂多样,隧道结构裂缝产生的原因及形态也复杂多样,在分类方法上也有所不同,目前隧道结构裂缝病害的分类方法主要有以下3种:(1)从隧道裂缝的走向分类;(2)按裂缝所在的部位进行分类;(3)按裂缝宽度进行分类。

2.1 按裂缝走向进行分类

按照裂缝走向,隧道衬砌结构裂缝大致可以分为沿隧道轴向发展的隧道纵向裂缝、沿隧道环向发展的环向裂缝、垂直于隧道轴向发展的横向裂缝以及介于隧道纵向和横向发展的斜向裂缝(见图1)。

图1 裂缝照按走向分类示意图

2.2 按裂缝部位进行分类

目前,我国修建的隧道一般形态相同,无论公路隧道还是铁路隧道,大体形态均如图1所示,只是大小有所差别。一般在公路隧道中,隧道的内径较大,铁路隧道内径较小,但两种隧道均可分为以下部分:(1)隧道的拱顶,如图1中的区域A,一般指的是隧道最高部位及其周边;(2)隧道的拱腰,一般指的是拱顶周边至隧道起拱线位置,如图1中的区域B;(3)隧道的边墙,常指拱腰以下至隧道地面所在位置,如图1中的区域C。各结构部分产生的裂缝分别称为:边墙缝、拱腰缝及拱顶缝。

2.3 按裂缝宽度进行分类

对裂缝按跨度分类时,一般参考相关规范进行划分,单位以毫米计量,常将裂缝宽度小于0.3 mm的裂缝称之为毛裂缝;宽度大于0.3 mm而小于2 mm的裂缝称之为小裂缝或细裂缝;宽度大于2 mm小于20 mm的裂缝称之为中裂缝;大于20 mm的裂缝则被称之为大裂缝,此类裂缝一般不允许在隧道结构中产生,一旦发生,将严重影响隧道的结构安全和运维安全。

3 隧道衬砌裂缝产生的原因

隧道裂缝造成的原因复杂且多样,对隧道裂缝的成因分析可以从多角度出发,本研究对隧道裂缝的成因分析将从3个阶段角度进行:隧道开挖前、隧道开挖过程中和隧道开挖后。

3.1 隧道开挖前

隧道开挖前,一般指的是隧道的勘察设计阶段。在进行隧道勘察设计时,若没有很好地对隧道选址区进行地质勘察,极易导致隧道修建在复杂地质环境中。从而使隧道产生裂缝,如果所处位置围岩软弱,隧道极易在修建过程中产生较大的沉降,不利于隧道施工,即使完成支护,也容易在围岩较大的变形作用下致使隧道衬砌结构产生较大的裂缝。如果隧道修建在高应力或软弱破碎围岩条件下,隧道衬砌结构也容易产生裂缝。若隧道选址区地下水较浅,容易导致隧道衬砌浸没在水中,水对钢筋混凝土的侵蚀作用也容易导致隧道发生裂缝,且容易对隧道的运维造成影响。

3.2 隧道开挖过程

隧道开挖过程,一般指隧道的施工过程,这类条件下隧道产生裂缝的主要原因如下:(1)施工过程不可靠,围岩与衬砌之间的连接强度不够,导致在隧道发生变形时,不能发挥围岩与衬砌的结合支护作用,进而导致隧道产生较大的裂缝。(2)隧道衬砌材料选择不当,尤其是混凝土的选择,当选择的混凝土强度较低时,无法承担较高的围岩压力,进而导致裂缝,当混凝土材料选择强度较高时,容易导致施工工艺复杂,进而对施工班组要求较高,不当的施工方法或不当的施工人员均容易造成混凝土开裂。(3)施工工艺选择不当,施工工艺也是影响隧道衬砌裂缝的主要因素之一,良好的施工工艺能有效减少衬砌施工过程中裂缝的产生。

3.3 隧道开挖后

隧道开挖后主要指的是隧道的运维阶段,在此阶段的主要影响因素是隧道运行管理和监测、及时消除地下水、及时控制小裂缝、预测隧道附近山体蠕变、泥石流控制等。对隧道的运维管理和监测可以预防裂缝的产生和发展,运维管理和监测的内容主要包括衬砌是否发生渗漏、山体地质构造的运动规律及变形量等。

4 隧道衬砌裂缝治理方法

进行隧道衬砌裂缝治理时,应结合上述衬砌裂缝产生原因,本研究主要从以下4个方面进行隧道结构裂缝病害的预防与治理分析:(1)隧道勘察阶段的裂缝预防措施;(2)隧道设计阶段的裂缝预防措施;(3)隧道施工过程中的裂缝治理;(4)隧道运维过程中的裂缝治理。

4.1 隧道勘察阶段的裂缝预防措施

隧道勘察阶段一般以预防裂缝发生为主。在此阶段,隧道尚未修建,但不准确的勘察结果会间接导致隧道产生裂缝。因此,勘察阶段应合理进行隧道选址,选择地质条件简单,如围岩品质良好,没有丰富的地下水的串流,没有高地应力,没有软弱围岩,没有破碎围岩,地质构造不明显区域等。目前,可通过提高勘察仪器的精度及勘察结果的准确性提高隧道选址的合理性,以此避免或减少隧道结构病害裂缝的产生。

4.2 隧道设计阶段的裂缝治理方法

进行隧道设计时,首先,应对不良地质进行规避;其次,对于无法规避的不良地质,应及时制订科学合理的设计方案,尤其在围岩等级较差的地质环境中,良好的设计方案有助于规避由于设计不当造成的隧道结构衬砌裂缝。

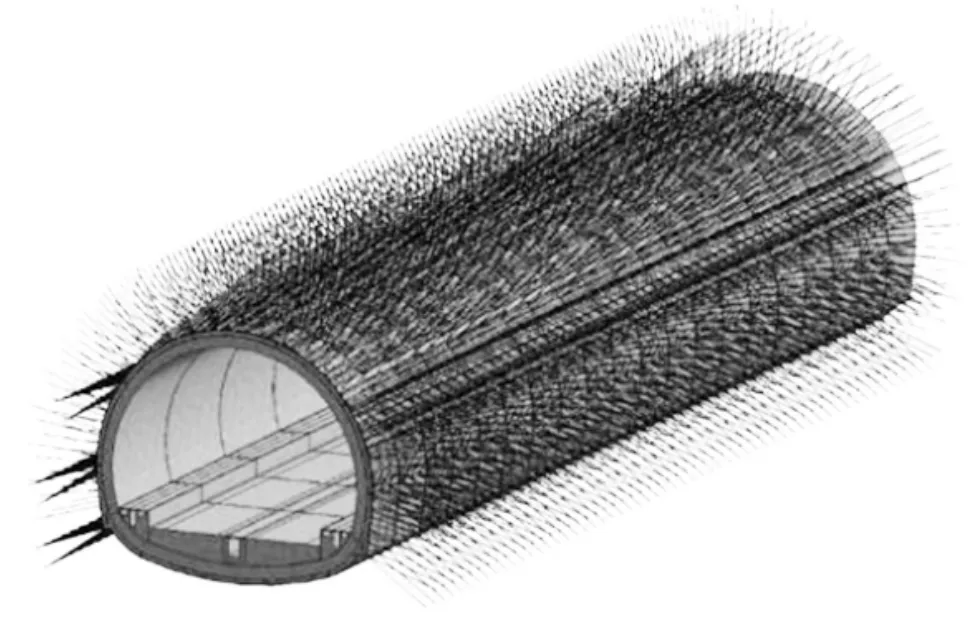

除此之外,为了更好地从设计阶段防治隧道衬砌结构裂缝的产生,不少学者已将各类数字技术运用到隧道设计中,如BIM技术等高维仿真技术,利用该类技术,可以将隧道的地质信息与隧道结构信息相结合,并通过图2所示BIM网格对隧道衬砌结构进行受力分析,以此规避隧道衬砌裂缝。

图2 隧道结构受力分析B IM模型示意图

4.3 隧道施工过程中的裂缝治理方法

准备施工材料时,需要合理选择水泥材料的种类,骨料种类、细度以及混凝土的配合比,有助于减少由于混凝土收缩产生的裂缝。施工时,工艺应简单,符合力学原则,并正确控制光滑爆破的程度,以确保衬砌厚度均匀,避免应力过大。围岩和衬砌之间的连接应有足够的强度。衬砌混凝土达到设计强度后,可以拆除混凝土绑扎物。

在后处理过程中,衬砌混凝土的表面漆层应尽可能均匀,其厚度应合适,以避免混凝土碳化使钢筋暴露而生锈。同时,合理确定伸缩缝的间距。

4.4 隧道运维过程中的裂缝治理方法

在隧道的运维过程中,应及时排出地下水,及时处理小裂缝,防止其膨胀。如果裂缝导致泄漏,可以使用聚氨酯树脂对裂缝进行堵塞,必要时可以使用环氧树脂提高结构强度。另外,应提前预测和控制隧道附近的山地蠕变和泥石流。

目前,针对隧道运维阶段的隧道裂缝病害治理方法较多,以红外图像识别监测为例,该方法主要通过以下步骤实现:首先,由红外图像采集仪对隧道整体进行图像采集,并在频域内对图像进行预处理;其次,在图像子块中计算每个像素的条件纹理各向异性,并用迭代法得到最优阈值,以此根据该阈值确定图像子块中的裂纹。最后,将每个子区域的裂缝连接起来,从而实现对裂缝的识别,再根据裂缝的大小进行处治。除此红外图像识别之外,还有以BP神经网络为代表的深度学习技术等也正在广泛被应用于隧道裂缝的识别于处理。

5 结语

隧道结构裂缝病害一直是困扰隧道修建及运维的难题,为解决此难题,本文首先对裂缝的分类进行介绍,在此基础之上,从隧道开挖前、开挖中以及开挖后3个阶段系统地分析了隧道结构裂缝的主要成因,以及隧道设计、施工、运行阶段可能导致裂缝发展的因素,并针对以上原因提供了裂缝的处理方法,为隧道结构裂缝病害的处治奠定理论基础。