碳足迹研究与应用现状:一个文献综述

翟超颖 龚晨

摘 要:碳足迹的研究与实践弥补了碳排放未对排放源头、全周期和过程的关注,从消费的角度分析碳排放问题,能够更好地引导人们低碳消费、活动和生活,这在我国立足新发展阶段、构建新发展格局,及實现双碳目标的战略背景下,具有重要的现实意义。本文从碳足迹的起源与内涵、计算方法、研究角度和应用领域等方面,对碳足迹的研究进展进行了归纳梳理,并展望进一步的研究方向。

关键词:碳足迹;碳排放;碳核算;碳中和

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2022.05.004

中图分类号:X323;F062.2 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2022)05-0039-12

一、引言

近百年来,全球气候呈现出了持续变暖的趋势特征。如不采取有效的措施缓解该趋势,将可能给生态系统、经济社会发展乃至人类的生存,带来不可逆的影响。气候变暖的影响因素可以分为自然因素和人文因素两大类,越来越多的数据和证据显示,人文因素是导致气候变暖的主要因素,人类活动对气候变暖产生了重要影响。如IPCC(2007)指出观测到的50年来的气候变暖,超9成影响因素是人类活动所排放的温室气体导致的。

在此变暖背景下,“碳足迹”的概念及其相关研究引起了关注。碳足迹的概念弥补了碳排放相关研究未对排放源头、周期和过程的关注,基于生命周期理论,从地域、空间和时间等视角评估碳排放的全流程,并采取适当的方法进行宏观、中观和微观视角的分析,进而从源头上制定科学合理的、有针对性的、全流程的碳减排计划。在我国立足新发展阶段、构建新发展格局,及可持续发展、绿色发展和双碳目标的战略背景下,对碳足迹进行研究探索具有较强的现实意义。

国内外有关碳足迹的研究比较多样,研究内容包括内涵、评估方法、标准、实证检验和运用研究等,研究视角涵盖宏观(国际、国家和经济体等)、中观(城市、产业和行业等)和微观(企业、家庭和个人等),研究范围包括生产、消费和生活等,研究产业部门包括工业、交通运输、项目建设、城市规划、医疗卫生等。本文从碳足迹的起源与内涵、计算方法、研究角度和应用领域等方面,对碳足迹的研究进展进行归纳梳理,并展望进一步的研究方向。

二、内涵与外延

(一)起源:生态足迹

碳足迹属于生态足迹的一种,起源于1992年加拿大生态学家里斯提出的生态足迹理论,该理论后由其博士生瓦克纳格尔进一步完善。生态足迹的思想源自于可持续发展的思想,同时生态足迹也是分析和评估社会经济可持续发展的一种方法。事实上,里斯正是在定性分析和量化分析可持续发展的过程中,提出了生态足迹的概念及用于测度可持续发展状况的相关指标。里斯认为,人类的一切活动和消费对生态环境的影响或环境隐性成本均可以换算成土地占用面积(即生态足迹),而作为人类赖以生存空间的土地面积是既定的,由此来判断可持续发展状况。自1992年生态足迹的概念兴起后,最先开始发展的是2002年前后的水足迹,后到2007年碳足迹的概念才开始引起注意。

(二)内涵:全生命周期的碳排放

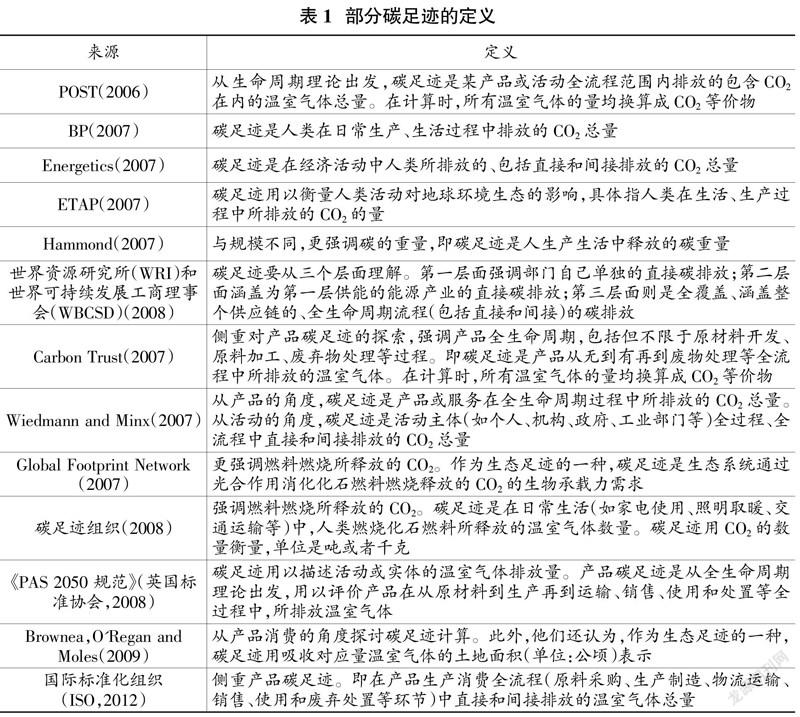

作为生态足迹的一种,碳足迹的实质是在可持续发展思想的影响下、以全球变暖趋势为基础进行的CO2与其他温室气体(如CH4、N2O、CF4)之间的碳当量转换。但到目前为止,碳足迹的定义缺乏统一的、明确的界定,不同学者、机构和研究文献给出了不同的定义(见表1)。

从表1可知,虽然学者和机构对碳足迹的定义不尽相同,但就全生命周期、全流程和CO2排放量等关键信息基本达成一致,即碳足迹是产品全生命周期或生产活动全流程中所排放的至少包含CO2在内的温室气体的量,并以CO2及其等价物的量予以衡量和比较。相较于碳排放,碳足迹强调全生命周期视角,分析与产品、生产、消费等活动相关的所有直接和间接的碳排放或温室气体排放过程。且碳排放多是从生产者的角度出发,强调生产者的责任;碳足迹则是基于消费者的角度,强调消费者的责任和控碳排放意识。而碳足迹的内涵中尚未达成一致的内容主要集中在碳的范围、来源、边界和单位等四个方面。

一是碳的范围。碳足迹是仅关注CO2,还是涵盖所有含碳温室气体,还是所有的温室气体(如CH4、NOX)。不少定义中,碳足迹仅考虑了CO2的排放量,而没有衡量CO2以外的温室气体对全球气候变化的影响。有研究表明,虽CH4、NOX等温室气体对气候变化有着不可忽略的影响,但除CO2以外的温室气体的排放量相对较小。而且适当的简化便于定性和定量分析。也有不少定义,特别是Carbon Trust(2007)和《PAS 2050规范》(BSI,2008)对碳足迹的定义涵盖所有的温室气体,且除CO2以外的温室气体折算成CO2当量予以衡量。从碳足迹的起源、生命周期和全球变暖影响因素及双碳目标出发,本文认为碳足迹应该涵盖所有的温室气体,在计算时均折换成CO2当量予以度量和比较分析。

二是碳的来源。碳足迹评估的温室气体除化石燃料等能源消耗释放的温室气体外,还应考虑土壤中释放的CO2等其他来源。Global Footprint Network(2007)强调化石燃料等能源消耗释放的温室气体,而Carbon Trust(2007)和《PAS 2050 规范》(2008)则明确认为碳足迹涵盖所有形式的碳排放。碳足迹是生态足迹的一种,起源于生命周期的理论及相关评价,而生命周期评价是对污染物排放从无到有再到无、“从摇篮到坟墓”的测算、评估和分析等。基于此,本文认为,碳足迹应该涵盖产品全生命周期或活动过程全流程的、包括所有来源的温室气体排放。

三是碳的边界。现在基本达成共识的是,基于生命周期理论,碳足迹不仅考虑直接碳排放,还包括间接碳排放。从时间和空间的角度出发,碳足迹涵盖了上游生产过程中的间接排放,但这个间接的边界在哪里尚未有定论。部分机构和学者(WRI,2004;Larsen H N & Hertwich E G,2009;Matthews H Set al,2008;Barthelmie R Jet al,2008)对碳足迹进行了分层论述、计算和分析,以确保计算全生命周期、全范围覆盖的同时,避免重复计算。具体地,第一层为直接排放,第二层是能源消费导致的间接排放,第三层则是所有的间接排放。本文认为,根据生命周期理论和生态足迹的内涵,碳足迹应包含所有的直接和间接碳排放,但在实际计算和评估中,为了兼顾可行性和效率,可以根据研究目的选择具体计算范围。

四是碳的单位。碳足迹的概念起源于足迹,足迹的单位在不少研究中以面积单位加以测度或表达;碳足迹也是生态足迹的一部分,生态足迹多是以土地面积为单位,如ha、m2、km2等。那么,碳排放的单位是以面积为单位,还是以质量为单位,如g、kg、t等。如果是前者,那么如何换算、换算标准是什么?研究分析和实际运算中,“CO2总量”是一个数量或质量单位,如将其转换成土地面积等单位不得不进行一系列的假设和换算,这会增加碳足迹计算、分析和评估过程中的误差和不确定性,影响准确性。那么,为避免误差、保证准确性,应最大程度避免不必要的换算,而直接选用最合适、最直接的单位。因此,虽然一些官方文件(苏格兰气候变化战略,2006)和学术研究(Browneaet al,2009)用土地面积用以表示碳足迹,但目前大多数计算评估和分析研究倾向于用数量或质量单位。

(三)相关概念:标准和标识

1.碳足迹标准

碳足迹标准是指为统一量化分析碳足迹而由国际组织、研究中心和政府机构等制定的碳足迹量化分析的方法、指标和评价体系等。目前,主流的四个碳足迹标准分别是2006年国际标准化组织(ISO)制定并不斷完善的标准、2008年英国标准协会制定的《PAS 2050产品和服务生命周期温室气体评估规范》(以下简称“PAS 2050”)、2009年日本制定的《碳足迹标准 TS Q0010》(以下简称“TS Q0010”)、2010年世界企业永续发展协会和世界资源研究院制定的《产品和供应链标准》(以下简称“PSCS”),其中TS Q0010和PSCS是在PAS 2050 基础上制定的。我国暂时没有单独制定碳足迹标准,也无专门的碳足迹评估机构。国内企业的碳足迹评估采用2009年中国标准化研究院和英国标准协会共同发布的《PAS 2050:2008及使用指南(中文版)》。

2.碳足迹标识

碳足迹标识,即碳标签,是产品或服务碳足迹量化的注释和标识。碳标签能够发挥信息引导、传递低碳信号、引导消费和促进节能减排等作用。作为标签的一种,碳标签可以直观地传递相关产品或服务的碳排放规模,直接向消费者传递碳排放信息,引导其做出对气候和生态环境友好的选择、消费和行为,从而激励产品生产商改进工艺、节能减排,降低碳排放量。2009年10月,环保部宣布开始实施产品碳标签计划。2018年11月,《电器电子产品碳足迹评估通则》和《LED道路照明产品标签》出台。预计,我国将于“十四五”期间完成10个行业100类产品和服务的碳足迹认定和碳标签标准的制定。

三、碳足迹的计算方法

目前,碳足迹的计算主要有投入产出、过程分析和混合生命周期评价三种方法,三种方法的角度和侧重各有不同。实践中基于目的及数据可得性选择计算方法,一般而言,投入产出法更适用于碳足迹宏观和中观角度的分析,过程分析法相比之下更适合考察微观系统的碳足迹,而混合生命周期法则结合了前两种方法的优点,适用范围更为广泛。

(一)投入产出法

投入产出法构建经济系统内各部门及部门之间的投入—产出模型,以完成碳足迹的计算和评估。该方法可追溯至美国经济学家瓦·列昂捷夫,后不断发展完善,成为了一种比较完整、成熟的经济分析方法。

本文采用世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)对碳足迹计算的投入产出法,对该类方法加以说明。其方法将碳足迹的计算分为三个层面,层层递进,范围逐渐扩大,碳排放也从直接到间接、直至全覆盖。具体地,第一层面是工业部门生产过程中的直接碳排放。第二层面将碳足迹的计算延伸至第一层面中工业生产部门所消耗的能源和电力等,计算能源和电力生产的碳排放。第三层面则涵盖了全产业链的碳排放。

1.计算步骤

投入产出法的碳足迹计算可以分为两大步:计算总产出和计算各层面的碳足迹。

首先根据投入产出分析,建立方程计算总产出:

Q=(I+X+X*X+X*X*X+…)d=(I-X)-1d (1)

其中,Q表示总产出,I为单位矩阵,X表示直接消耗矩阵,d表示最终需求,X*d则表示部门的直接产出,X*X*d则表示部门的间接产出,X*X*X*d表示部门间接产出的产出,以此类推。

其次,在总产出方程的基础之上,分别计算WRI和WBCSD定义的三个层面的碳足迹:第一层面:Ci=Ei(I)d=Eid;第二层面:Ci=Ei(I+X')d;第三层面:Ci=EiQ=Ei(I-X)-1d。

其中,Ci表示碳足迹,Ei表示CO2的排放矩阵,排放矩阵的对角线数值则分别表示经济系统内各部门单位产出的CO2排放量,X'则表示能源供给部门的直接消耗矩阵。

2.分析评价

碳足迹的投入产出法能够利用经济各部门的投入产出表及相关数据,直接计算出经济活动的碳排放,特别是计算经济系统、产业、生产部门等的碳足迹,且对宏观经济和中观经济的碳足迹测算是非常高效的。但这种优势是以牺牲微观数据和微观测算为代价的,换句话说,碳足迹的投入产出法在测算某一产品或某一单独活动过程的碳排放时是比较受限的。如上述模型是以部门为基础的,同一部门内产品生产和经济活动的碳排放并不完全一样,而上述模型不考虑这一点。

(二)过程分析法

碳足迹过程分析方法的基本逻辑是基于生命周期清单分析,运用研究对象的输入数据和输出数据清单计算研究对象在整个生命周期的碳排放量。该方法多用来测度某产品或生产活动的碳足迹。

1.计算步骤

过程分析法的计算步骤具体包括“建立流程图—确定系统边界—采集数据—计算碳足迹—检验”等。

在建立流程图阶段,从生命周期的角度出发,明确整个全流程中所需的原材料、涉及的相关活动和过程等,以确定纳入碳足迹计算的具体材料、生产活动和过程的范围。

在确定系统边界阶段,主要是明确纳入碳足迹计算的标准,确定生产、使用和最终处理等环节中包括的哪些直接碳排放和间接碳排放会纳入碳足迹计算。换句话说,不是建立的流程图中的每个动作和原料都会纳入系统边界、最终都会纳入计算。如碳排放不超过该产品碳足迹1%的项目可忽略不计;消费者购买该产品时所涉及的交通工具产生的碳排放等。这主要是由于碳足迹的计算既包括直接碳排放也包括间接碳排放,如果穷尽所有的间接碳排放既困难也非必要,效率也较低。

在采集数据阶段,主要采集原材料和活动数据及碳排放因子这两大类数据。碳排放因子是指单位材料、物质、原料或能耗所排放的CO2等价物。原材料和活动数据用Q表示,Qi表示第i种材料的数量或活动的能量强度。碳排放因子用C表示,Ci表示第i种材料的数量或活动的碳排放因子。

基于流程图、碳排边界和数据,在计算阶段,碳足迹(E)等于各类材料和活动的数据与其对应的碳排放因子的乘积的加总,即:

E=Σi=1Qi×Ci (2)

一般在計算后,还会进行检验以确保碳足迹计算的科学性、完备性和准确性,提高可信度。具体可以采用数据替换、细化计算过程和专家评定等办法完成检验。

2.分析评价

过程分析法理论上适用于不同层面、角度和范围的碳足迹核算,如微观个人或家庭、产品生产部门、政府机关等组织机构、城市(群)、区域和国家等。但其也存在一定局限性:一是数据的采集会严重影响计算结果,特别是原始数据的采集并非总是便捷、高效和及时的。二是过程分析法对原材料、产品供应链和零售等环节的分析并不深入,如零售环节的碳排放无法直接一一获取,只能用样本均值。三是碳排放边界和碳因子的选取并非总是科学、客观和权威的,目前并没有公认的权威标准。

(三)混合生命周期评价

混合生命周期评价是将碳足迹计算的投入产出法和生命周期法通过计算公式合并纳入同一个分析框架。

1.计算公式

混合生命周期评价的计算公式如下:

其中,E表示研究对象的温室气体排放量,bn表示微观系统的直接排放系数矩阵;表示技术矩阵,分析研究对象在生命周期各个阶段的投入产出;M表示宏观经济系统向研究对象所在微观系统的投入,与投入产出表中的相关部门联系;N表示分析对象所在微观系统向宏观经济系统的投入;x表示外部需求向量,b表示直接排放系数矩阵,其具体则代表某部门每单位货币产出直接排放的温室气体量;I表示单位矩阵,U表示直接消耗系数矩阵。

2.分析评价

混合生命周期评价能够通过矩阵将微观经济系统和宏观经济系统纳入同一个计算与分析框架,这样既保留了生命周期具有针对性的优点,又能有效利用已有的投入产出表,减少碳足迹核算中的人工、提高数据质量,也提高了碳足迹核算的适用范围。但由于计算过程较为繁琐、矩阵系数的确定不易、评估分析过程复杂等,混合生命周期评价对碳足迹相关研究人员的理论和实践水平要求较高,暂时仍不具备普遍适用性。

四、碳足迹的研究角度

(一)国际和国家视角

在国际和国家视角中,碳足迹研究分析和实践的关注点往往集中在国际贸易领域和国际气候谈判领域。如Kenny & Gray(2009)选用了六种碳足迹计算模型,对爱尔兰的碳足迹进行评估,并比较了六种计算方法的优劣。Schulz(2010)以新加坡为例,对小型开放经济体的碳足迹问题进行了定性和量化分析。Herrmann & Hauschild(2009)选用碳足迹投入产出计算法,评估了发达国家和新兴工业化经济体之间贸易的碳足迹问题,其研究认为从发达国家向新兴工业化国家转移生产是双赢的。

在分析国际贸易的碳足迹问题时,可以将一国的碳足迹分为国民碳足迹 (National Carbon Footprints, NCF)和国土碳足迹(Territorial Carbon Footprints,TCF)两种类型。有关国民碳足迹和国土碳足迹的问题,一部分观点认为发达国家和经济体的NCF增长会快于TCF,美国(Weber & Matthews,2007)、英国(Wiedmann,2010)和中国(孙建卫等,2010;Wei et al,2011)的相关分析佐证了这一点。

(二)区域角度

区域角度是指碳足迹的研究关注一国国内各地区的碳足迹问题。近年来,城市的可持续发展和绿色发展越来越受重视,随之城市碳足迹研究也日益受到关注。Brown et al(2009)对美国100个大城市在运输和住宅能源消费的碳足迹分析研究显示,大城市人均碳足迹是全国人均碳足迹的86%,即大城市的能源效率较高;而城市间的碳足迹差异较大,人口越密集、交通越发达的城市碳足迹越低。此外,区域和城市碳足迹研究中还需要考虑的是碳汇、碳储存库以及碳排放在城市间转移的问题。一个城市通常不仅为该城市居民提供产品、服务和居住生活环境等,其产品和服务还会向其他城市转移,甚至是国外。这在一定程度上可以解释为什么部分城市的碳足迹水平明显高于一国所有城市的平均碳排放。

(三)产业(品)角度

碳足迹不仅可以用来评价地理空间区域上的可持续性(如国家和区域视角的碳足迹研究),还可以用来测度产品、产业、项目的可持续并给予定量评价。实际上,产品碳足迹的测算和评估是碳足迹研究和实践的主流(Kim&Neff,2009;Pathak et al,2010;Muthu et al,2011等)。国内研究如曹淑艳和谢高地(2010)量化分析了我国52个产业及其产品的碳足迹。实践中,有机构和企业对产品的碳足迹予以测度并贴上碳标签,从而引导消费者的低碳行为。

与产品碳足迹相关的是企业碳足迹问题的研究与探讨。企业既是产品的生产者,也是碳排放成本的可能承担者。企业碳足迹研究的难点在于企业碳足迹计算的界限问题,即企业碳足迹涵盖的范围。如果企业碳足迹的范围界限不清,容易造成产业链上下游企业碳足迹重复计算或评估范围遗漏的问题。与企业碳足迹类似的,还有政府、机关和学校等机构组织的碳足迹,如斯德哥尔摩环境研究所采用投入—产出法对英国学校碳足迹进行研究。而金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)是我国首家进行“碳足迹”评估的企业。2009年3月,金光纸业聘请全球知名的第三方环境评估机构Camco 国际碳资产管理公司对其旗下的8家企业(6家造纸厂和2家林业公司)进行碳足迹评估,并制定了明晰的企业碳排放基准线,为金光纸业的长期节能减排管理奠定了扎实的基础。

(四)微观个体角度

微观个体角度的碳足迹计算主要是测算个人或家庭日常生活中的衣食住行所涉及的碳排放。研究方面,Druckman & Jackson(2009)采用多区域投入产出模型,建立了个人生活需求及其碳排放的社会经济分类框架,使用1990—2004年英国的家庭数据,进行微观角度的碳足迹研究。陈佳瑛等(2009)研究后指出,家庭相较于人均更适合于碳足迹微观研究。此外,还有学者对居民建筑进行碳足迹分析以引导个人或家庭的低碳生活(周红等,2021)。实践方面,2007年英国环境、食品及农村事务部向公众公开发布了碳排放计算器,可以计算个人每日生活中的碳排。2006年以来,我国也开始发布碳排放量计算器。现阶段,我国已经在“网上国网”APP上推出了“居民碳足迹计算器”功能用以估算每人/户的月度碳排放量。

五、碳足迹的应用

(一)碳足迹在城市规划方面的应用

当前,传统的城市规划正向城市生态、绿色和可持续规划转变。以碳排放为约束的城市可持续发展规划、对不同城市不同发展模式的碳排放评估、城市可持续发展潜力评估预测等,是非常必要的。同时,在城市建设过程中,对城市建设和发展项目的碳足迹预测也是城市规划过程中相关部门需要考虑的。Sovacool & Brown(2010)对包括北京在内的12个(特)大型城市的碳足迹进行比较分析,并提出了城市规划建议。石敏俊等(2012)通过对中国各省市碳足迹的研究指出,碳排放在城市间转移,发达城市更应该承担较多的减排责任。此外,城市交通工具的碳足迹问题也引起了关注,考虑到交通工具碳排放规模的逐年增长,交通碳足迹问题的研究和改善对于缓解全球变暖问题具有重要的现实意义。Huang et al(2009)采用生命周期碳足迹计算方法对道路修建和维护的碳排问题进行分析,并以英国A34道路为例进行了说明。

(二)碳足迹在国际贸易方面的应用

碳足迹在国际贸易方面的应用主要在于国际贸易伴随的碳排放和碳足迹转移、隐含碳关税和贸易产品的碳足迹标识等方面。不少研究发现,发达国家的国民碳足迹规模大于、增长速度快于其国土碳足迹。通俗地讲,经济较为富裕的国家的国民所产生的碳足迹大于其国土面积之内产生的碳足迹,而这两者之间多出的碳足迹则来自经济落后国家。这在一定程度上说明,碳排放通过国际贸易从发达经济体转移到发展中经济体。Christopher & Weber(2008)采用投入产出法和生命周期法计算的美国碳足迹,结果显示美国家庭2004年产生的碳足迹中有30%在美国国土以外产生。Druckman & Jackson(2009)对英国家庭碳足迹的分析研究得出类似结论。Wang &Watson(2007)指出,中国超23%的温室气体排放是由于出口发达国家的贸易产品所产生的。综上可知,碳足迹在国际贸易方面可以用以分析和解决碳排放的国际转移与责任区域扩散等问题。Yu Junqing et al(2021)通过对2007—2017年中国42个行业的碳足迹评估分析指出,虽然中国碳足迹增速放缓,但总量仍在增加,且出口是引起足迹增加的原因之一。

(三)碳足迹在政策制定方面的应用

目前,各个领域的政策调整也要考虑能耗、效率、绿色、可持续发展等问题。如产业结构的调整,高耗能项目的计划和落地要慎重,而新能源和绿色产业的发展要得到鼓励。而与此配套的金融政策和财政政策等也要鼓励双碳目标、符合可持续发展和绿色发展的理念。能源、土地和其他资源禀赋政策的制定和实施更是如此。Post(2006)对比分析了英国电力产业在不同能源结构和模式下的碳足迹情景,致力于找出低耗能发展模式。Giurco & Petrie(2007)采用动态物质流模型对金属铜生产和使用在不同情景下的碳足迹进行测算并对各种情景下的CO2减排效果进行评估。余金艳等(2021)对快递包装箱的碳足迹进行了全生命周期评估,并提出了物流行业低碳发展的建议。此外,在双碳目标下,我国在制定贸易政策时,可以根据进出口产品所负载的能耗和温室气体排放量,对进出口产品的结构和规模进行调整,并对相应的企业进行引导。

(四)碳足迹在企业发展方面的应用

碳足迹在企业发展方面的应用主要体现在企业低碳发展与产品碳足迹标识上。微观企业在制定管理政策和经营计划时也可以纳入碳足迹评估,可以帮助企业达到节能减排、绿色发展和可持续发展。而产品碳足迹标识是企业作为生产者开始节能减排、低碳发展的第一步,也是引导消费者低碳行为的有效举措。此外,碳足跡标识还能够在挖掘企业节能减排潜力、增强品牌效应、强化企业声誉等方面发挥作用。何文韬等(2021)对我国新能源汽车的碳足迹和发达国家的碳足迹进行比较,研提了我国新能源汽车低碳发展的方向。Panitas et al(2021)的研究表明,产品碳足迹标识能有效提高公司绿色形象,增加销售、降低成本。

六、进展与展望

碳足迹作为衡量可持续发展、碳排放和人对自然生态环境影响的工具,概念形象、内涵丰富,研究方法也在不断改进完善,基本上能够实现对特定目标的计算、分析和对比,有助于监测人类生产生活对全球气候变暖的影响。从研究视角看,碳足迹的概念是从消费的角度出发,有助于引导消费者的低碳行为;从分析边界看,碳足迹以全生命周期理论为基础,充分考虑产品和活动各个环节、流程和步骤的直接和间接碳排放;从计算方法上看,碳足迹的方法能够充分考虑研究对象的特性,基于不同的研究对象和目标可采用对应的方法。但有关碳足迹的研究仍需进一步完善。

一是進一步明确碳足迹的内涵和分析计算边界。现阶段碳足迹并没有得到公认的概念、内涵和外延界定,在分析计算碳足迹时,碳的范围、来源、边界和单位等问题也有待进一步完善和明确,以确保分析结果的科学性及可对比、可参照。

二是完善碳足迹标准和标识。碳足迹的计算方法在不断的演进、完善,但碳足迹高低对生态环境的影响程度、碳足迹水平的高(低)能耗、排放标准并没有得到公认,缺乏阈值和标准设定。只有在相关标准获得公认、概念完备的条件下,产品或活动的碳足迹表示才更加具有指导、引导意义,甚至可以和消费税、政府鼓励津贴等联合施策,引导人类低碳行为。

三是加强技术进步和创新对碳足迹影响的研究。目前的计算评估和分析并未考虑技术进步和创新对可持续发展和碳排放的影响,也没有对碳足迹的发展及变化进行预测。而碳足迹的预测和相关举措对其影响的研究更能引起政策制定者的注意,也更具有启示意义。

(责任编辑:夏凡)

参考文献:

[1]Barthelmie R J,Morris S D,Schechter P.Carbon neutral biggar:Calculating the community carbon footprint and renewable energy options for footprint reduction[J].Sustainability Science,2008,3(2):267-282.

[2]Brown M A,Southworth F,Sarzynski A.The geography of metropolitan carbon footprints[J].Policy and Society,2009,27(4):285-304.

[3]BSI.Guide to PAS 2050:How to assess the carbon footprint of goods and services[R].London:British Standards,2008.

[4]BSI.Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services(PAS 2050)[R].London:British Standards Institution,2008.

[5]Carbon Trust.Carbon Footprint Measurement Methodology[R].London:The Carbon Trust,2007.

[6]Christopher L,Weber H S.Quantifying the global and distributional aspects of American household carbon footprint[J].Ecological Economics,2008(66):379-391.

[7]Druckman A,Jackson T.The carbon footprint of UK households 1990—2004:a socio-economically disaggregated,quasi-multi-regional input-output model[J].Ecological Economics,2009(5):1-19.

[8]Energetics.The reality of carbon neutrality[R].London:Energetics,2007.

[9]GFN.Ecological Footprint Glossary[R].Oakland:Global Footprint Network,2007.

[10]Hammond G.Time to give due weight to the carbon footprint issue[J].Nature,2007,445(7125):256.

[11]Huang Y,Bird R,Bell M.A comparative study of the emissions by road maintenance works and the disrupted traffic using life cycle assessment and microsimulation[J].Transportation Research Part D,2009(14):197-204.

[12]Giurcoa D,Petrie J G.Strategies for reducing the carbon footprint of copper:new technologies,more recycling or demand management[J].Minerals Engineering,2007(20):842-853.

[13]Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC).IPCC 4th assessment report:summary for policy-makers[M].New York:Cambridge University Press,2007:53-55.

[14]International Organization for Standardization(ISO).ISO 14044:Environmental managemental life cycle assessment requirements and guidelines[EB /OL].[2010-07-17].http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498.

[15]Larsen H N,Hertwich E G.The case for consumption-based accounting of greenhouse gas emissions to promote local climate action[J].Environmental Science & Policy,2009, 12(7):791-798.

[16]Matthews H S,Hendrickson C T,Weber C L.The importance of carbon footprint estimation boundaries[J].Environmental Science & Technology,2008,42(16):5839-5842.

[17]Muthu S S,Li Y,Hu J Y,et al.Carbon footprint of shopping“grocery” bags in China,Hong kong and India[J].Atmospheric Environment,2011,45(2):469-475.

[18]Johnson E.Disagreement over carbon footprints:a comparison of electric and LPG forklifts[J].Energy Policy,2008,36(4):1569-1573.

[19]Kenny T,Gray N F.Comparative Performance of Six Carbon Footprint Models for Use in Ireland[J].Environmental ImpactAssessment Review,2009,29(1):1-6.

[20]Suh S,Huppes G.Methods for life cycle inventory of a product[J].Journal of Cleaner Production.2005,13(7):687-697.

[21]POST.Carbon Footprint of Electricity Generation[R].London:Parliamentary Office of Science and Technology,2006.

[22]Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out[J].Environment and Urbanization,1992,4(2):121-130.

[23]Rownea D,Oregan B,Moles R.Use of carbon footprinting to explore alternative household waste policy scenarios in an Irish city-region[J].Resources,Coversation and Recycling,2009,54(2):113-122.

[24]Sovacool B K,Brown M A.Twelve metropolitan carbon footprints:a preliminary comparative global assessment[J].Energy Policy,2010,38(9):4856-4869.

[25]Sureeyatanapas Panitas,Yodprang Kanittha,Varabuntoonvit Viganda.Drivers,Barriers and Benefits of Product Carbon Footprinting:A State of the Art Survey of Thai Manufacturers[J].Journalof Sustainability Volume,2021(12) :6543-6560.

[26]Wackernagel M,Rees W E.Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M].Gabriola Island:New Society Publishers,1996.

[27]Weber C L,Matthews H S.Quantifying the Global and Distributional Aspects of American Household Carbon Footprint[J].Ecol Econ,2008(66):379-391.

[28]Wei Benyong,Fang Xiuqi,Wang Yuan.The effects of international trade on Chinese carbon emissions:an empirical analysis[J].Journal of Geographical Science,2011,21(2):301-316.

[29]Wiedmann T,Minx J.A definition of carbon footprint[R].Durham:ISAUK Research&Consulting,2007.

[30]World Resources Institute,World Bussiness Council on Sustainable Development.The greenhouse gas protocol[EB/OL].[2011-09-01].http://pdf.wri.org/ghgp_product_life_cycle_standard.pdf.

[31]Yu Junqing,Yang Ting,Ding Tao,Zhou Kaile.“New normal” characteristics show in China's energy footprints and carbon footprint[J].Science of The Total Environment,2021(785):147210-147233.

[32]曹淑艷,谢高地.中国产业部门碳足迹流追踪分析[J].资源科学,2010,32(11):2046-2052.

[33]陈佳瑛,彭希哲,朱勤.家庭模式对碳排放影响的宏观实证分析[J].中国人口科学,2009 (5):68-78.

[34]董雪旺.国内外碳足迹研究进展述评[J].浙江工商大学学报,2013(2):67-75.

[35]何文韬,郝晓莉,陈凤.基于生命周期的新能源汽车碳足迹评价—研究进展与展望[J].东北财经大学学报,2021.

[36]计军平,马晓明.碳足迹的概念和核算方法研究进展[J].生态经济,2011(4):76-80.

[37]邱峰.碳标签制度的国际实践及其对我国探索的启示与借鉴[J].西南金融,2021(12):28-42.

[38]石敏俊,王妍,张卓颖,周新.中国各省区碳足迹与碳排放空间转移[J].地理学报,2012(10):1327-1338.

[39]谭伟文,文礼章,仝宝生,沈佐锐,高觅.生态足迹理论综述与应用展望[J].生态经济,2012(6):173-181.

[40]徐智浩等.碳金融相关外文文献研究及对双碳目标的建议[J].海南金融,2022(1):49-65.

[41]余金艳,张英男,刘卫东,王垚,姜懿轩,张亚辉.电商快递包装箱的碳足迹空间分解和隐含碳转移研究[J].地理研究,2021(9):1-20.

[42]张琦峰,方恺,徐明,刘庆燕.基于投入产出分析的碳足迹研究进展[J].自然资源学报,2018,33(4):696-708.

[43]张缘.从实现碳中和目标探究碳税构建的可行性[J].海南金融,2022(2):53-60.