体育学科核心素养视域下运动教育模式对学生健康行为的影响研究

刘训 王极配 田浩 袁智莹 薛诗乐

(1.西安外国语大学体育部 陕西西安 710128;2.西安市长安一中 陕西西安 710199)

体育学科核心素养是培养学生总体素养的基础[1],而高中阶段又是培养学生学习各类生理健康知识,同时促进学生良好生活习惯及核心素养养成的重要阶段。然而,数据统计显示,高中阶段学生将更多的时间精力都投入于文化课学习,在进行体育锻炼方面所投入的时间非常匮乏,这使得学生的生理和心理健康问题大大增加,而这种现象的出现显然与教育的初衷相偏离。体育课是现阶段各学校实现“立德树人”目标的重要路径之一,而优质的体育教学更是支撑“立德树人”育人任务实现的重要途径。同时,现阶段我国学生核心素养的培养提升是教育教学改革目标的核心要务[2],所以认真剖析高中体育课程所存在顽疾,积极探索创新的教育教学模式,为促进体育课程深化改革注入新鲜活力。而由美国体育教育家达里尔·西登托普经由游戏理论教学而总结提炼出用以提升体育教学效果的新兴教学模式在被广泛验证后获得良好的反馈。因此,该研究将运动教育模式引入高中篮球课堂,从学科核心素养的角度出发,对比传统教育模式、运动教育模式对高中学生体育学科核心素养中健康行为模块的影响,探讨两种教育模式对高中学生健康行为的培养效果。

1 概念辨析

1.1 体育学科核心素养

体育学科核心素养是学生经由体育课程学习,所能掌握与形成的体育健康知识、运动技能与方法,同时能够增强自身体质、顽强的体育精神、良好的心理品质及合作与沟通能力,具备安全的运动意识,养成终身体育锻炼的习惯[3]。

1.2 运动教育模式

运动教育模式是20 世纪90 年代由美国体育教育家达里尔·西登托普经由游戏理论教学而总结提炼出用以提升体育教学效果的新兴教学模式。其以运动教育理论为指导理念,教师通过让学生以固定分组、角色扮演形式来组织学生课堂合作学习,通过这种课堂合作学习,让学生在游戏和运动比赛之间建立密切的合作学习关系,并且教师可以通过对运动规则的修改使得教学内容和运动方式更贴近学生的真实情况,从而培养学生逐渐成为具备运动热情、运动能力和运动习惯的人[4]。

1.3 健康行为

2017年颁布实施的《体育与健康课程标准》将健康行为解释为:学生能够养成良好的锻炼、饮食、作息和卫生习惯,同时能够控制自身体重,甄别和远离不良行为嗜好,具备预防运动损伤和疾病,且保持良好心态,适应自然和社会环境的能力等[5]。健康行为的具体表现形式有,锻炼习惯、情绪调控和适应能力[6],如表1所示。

表1 健康行为评价指标

2 研究方法

2.1 文献资料法

该研究通过西安外国语大学图书馆、陕西师范大学图书馆、中国知网及中外文期刊等渠道,按照研究的框架结构,将所汇集的材料梳理解析,甄选出研究所需的文献资料,为研究进行理论支撑。

2.2 问卷调查法

依据研究内容的需要,采用问卷调査法进行相应研究,同时严格遵循问卷调査法的使用要求,该研究中《健康行为调查问卷》的设计严格遵循问卷设计的基本查共发放问卷160份,第一次和第二次各发放80份,共回收160 份问卷,其中有效问卷160 份,有效回收率是100%。

2.3 实验法

2.3.1 实验对象

该研究以长安一中高中部高二学生为实验对象,选两个班,共80人,对照班和实验班每班各40人。

2.3.2 实验时间及地点

实验时间:2020—2021年度第二学期。

地点:长安一中篮球场。

2.3.3 实验分组

此次教学实验采用的是组间对照法,在两个教学班中随机确定一个班作为实验班,实验班采用运动教育模式进行教学,对照班则采取传统教育模式。

2.3.4 实验控制

在实验过程中,让实验班与对照班在相同教学条件下开展教学实验,保证两个班级在教学实验过程中的场地、器材、课时量及教师等完全相同,并且学生都没有参与其他课外的体育活动。在实验开始时,采用单盲实验,即事先未告知学生相关实验,进一步保障实验数据的真实性。同时,两个班级在所有的评定测评中,测试内容、判定标准、测试人员等尽可能保持一致。

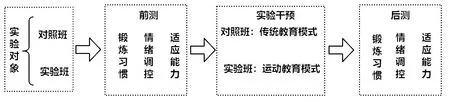

2.3.5 实验流程

实验流程图,见图1所示。

图1 实验流程图

2.4 数理统计法

通过Excel、SPSS 等软件对研究数据统计分析,获取研究所需数据。

3 实验结果与分析

3.1 不同教育模式实验前后对学生健康行为培养对比分析

3.1.1 不同模式教学实验前后对学生锻炼习惯影响对比分析

通过表2 可以看出,对照组试验后三项指标中仅有K3(对体育锻炼重要性和价值的认识水平)指标有显著提高,其他两项指标提升不够明显;在实验组实验后的三项指标中K1(锻炼效果和情感体验)、K3(对体育锻炼重要性和价值的认识水平)都有显著提高,而K2(克服惰性及自制力)指标具有非常显著性的提升。

表2 实验前后学生锻炼习惯的培养情况

3.1.2 不同模式教学对学生情绪调控的影响对比分析

通过表3 可以看出,对照组试验后三项指标中K4(运动焦虑的合理发泄)、K5(团结协作提升)指标有显著提高,但K6(对运动目的及比赛成绩的重视程度)指标提升不够明显;而实验组实验后的这三项指标均有非常显著的提高。

表3 实验前后学生情绪调控的培养情况

3.1.3 不同模式教学对学生适应能力的影响对比分析

通过表4 可以看出,对照组试验后三项指标中K7(融入集体能力)、K9(人际关系处理能力)指标有显著提高,但K8(锻炼文化)指标提升不够明显;而实验组实验后的三项指标均有非常显著的提高。

表4 实验前后适应能力的培养情况

实验组比对照组对学生健康行为的培养效果更好的原因有以下方面。首先,运动教育模式是以分组和角色扮演的游戏形式让学生参与课堂教学,这极大地增加了师生、生生之间的交流和互动。研究表明,与他人交流互动能缓解人的焦虑和压力,同时让大脑分泌一种令人愉悦的物质“多巴胺”,这种物质能让人产生愉悦感,还会令人“上瘾”,极大地提升了学生的运动体验。其次,运动教育模式能充分调动“外部动机”与“内部动机”,因为小组内所有人的都成绩都与组内成员相关联,这要求大家团结互助的同时,又是一种隐形的激励与敦促,大大增加了学生参与的热情与动力。再次,运动教育模式为学生提供了一种沉浸式的教学情境,让学生能够迅速地融入教学中,充分发挥自己的主观能动性,让学生对运动产生掌控感,培养了学生运动的自信与运动热情。最后,运动教育模式让学生通过角色扮演、组织比赛、执裁等模块,让学生对运动有了更加地深入的学习和了解,例如,对运动的规则、赛事的组织、比赛的欣赏等,极大地扩大了学生参与运动的深度与广度,大大提升了学生的运动素养。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)经研究可知,运动教育模式在国内外教育教学中有着广泛的应用基础,具备相应完善成熟的应用体系,在高中篮球教学中引入该模式具有可行性。

(2)通过实验证明,传统教育模式和运动教育模式对学生健康行为的培养都有积极的提升效果,但运动教育模式相较于传统教学模式对学生健康行为培养更加全面、效果更佳。

(3)运动教育模式应用于高中篮球课程教学,改善了学生的锻炼习惯、情绪调控和适应能力,促进了学生体育学科核心素养中健康行为的养成。

4.2 建议

(1)将运动教育模式引入到高中篮球教学中,探究其对核心素养中的健康行为的影响研究表明,该模式相较于传统的教学模式对学生的健康行为的提升效果更佳。建议依据不同运动项目特征,并结合教师、学生及学校实际情况在其他体育课程中引入运动教育模式。

(2)后续应继续验证运动教育模式对体育学科核心素养及其他方面的影响效果,探讨优化出更适用于高中课程教学的运动教育模式。

(3)至少以学期为周期,开展运动教育模式,让学生可以有充分的时间适应运动教育模式,进而更加有效地促进学生健康行为的养成。同时,也给予了学生更多的时间和空间充分调动学生的主观能动性。

(4)在应用和推广运动教育模式时,任课教师要充分了解学生的特性,同时加强与学生课下的沟通,积极适时地对学生进行督促与引导,与课上学习相呼应,进一步促进学生运动习惯与兴趣的培养。