马克思成本价格和生产价格范畴创新研究

安帅领

(河南大学 经济研究所,河南 开封 475004)

一、 资本竞争与成本价格范畴的重新规定

(一)成本价格范畴修正问题的提出

马克思在阐述商品价值转化为商品生产价格理论时提出了成本价格范畴的修正问题。他指出,以前,我们分析的出发点是,一个商品的成本价格等于生产该商品所耗费的各种商品的价值。但是,一个商品的生产价格,对它的买者来说,可以进入另一个商品的成本价格,由于商品的生产价格会偏离商品的价值,因此,一个商品的包含另一个商品的生产价格在内的成本价格与它的包含另一个商品的价值在内的成本价格,就会发生偏离; 也就是说,如果把一个特殊生产部门的商品成本价格看作和生产该商品时所消费的商品的价值相等,那就总可能有误差。这就是成本价格范畴的修正问题。

但是,马克思又指出,这一点对我们现在的研究来说,没有进一步考察的必要。首先,商品的成本价格总是小于商品的生产价格这个论点,在这里仍然是正确的。其次,无论商品的成本价格能够怎样偏离该商品所消费的商品的价值,商品的成本价格总是既定的,它是一个不以资本家的生产为转移的前提,而资本家生产的目的则是一个包含剩余价值或利润的商品,这个过去的误差对资本家来说是没有意义的[1]184-185。

总之,马克思一方面指出,成本价格范畴必须修正,否则可能引起误差; 另一方面又指出,成本价格范畴的修正研究对于成本价格小于价值或生产价格研究以及资本家的生产目的来讲是没有必要的。但是,商品的成本价格等于生产该商品所消费的各种商品的价值这一理论毕竟只是一种假定,这一假定正如马克思所论述的那样——必须修正乃至放弃,转而以商品生产所消费的各种商品的生产价格为基础重新规定成本价格范畴。

(二)产业资本竞争与平均利润率的形成

为了重新规定成本价格范畴,首先作出一些假定。第一,假定A、 B、 C三个生产部门构成社会总产业资本; 第二,假定不存在农业资本、 商业资本、 生息资本、 虚拟资本等; 第三,假定A、 B为生产资料部门,C为消费资料部门; 第四,假定每个生产部门都投资100单位资本; 第五,假定固定资本=0; 第六,假定资本一年周转一次; 第七,假定剩余价值率=1; 第八,假定每个部门的资本有机构成分别为9∶1、 8∶2、 7∶3; 第九,假定社会总产业资本维持简单再生产; 第十,假定生产方式不发生变革。

这样,第一年的社会总产品的价值如下:

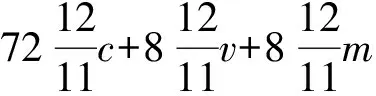

A.90c+10v+10m

B.80c+20v+20m

C.70c+30v+30m

此公式记为起始公式Ⅰ。

而上述“计算的社会的平均利润率”则只有通过产业资本之间的竞争才能获得。正如马克思指出的,从商品的价值出发可以得出每个特殊生产部门的利润率; 但是,只有通过不同产业资本的竞争,这些不同的利润率,才能平均化为一般利润率。因此,决定一般利润率的三个要素是: 第一,总产业资本所生产的总剩余价值; 第二,总剩余价值和总产业资本的比率; 第三,产业竞争,这里的竞争,是指投在各特殊生产部门的资本,力图按照各自在总资本中所占的比例,从总剩余价值中取得一份。具体的过程是: 资本从利润率较低的生产部门抽走,投入利润率较高的生产部门; 通过这种不断的流出和流入,也就是通过资本在不同生产部门之间所重新进行的分配,供求之间就会形成这样一种比例,以至不同的生产部门都有一般利润率[1]218。或者说,产业资本家之间的竞争在于,他们逐渐把产业资本从利润率低于平均水平的部门取出,并逐渐把产业资本投入利润率高于平均水平的部门,或是逐渐按不同的比例把追加产业资本分配在这些部门当中。或者说,产业资本家之间的竞争在于,产业资本在各特殊生产部门的流入和流出,导致生产的扩大或缩小,从而导致商品的市场价格下降或上升,一般利润率或平均利润率随之形成。总之,产业资本的趋势是,通过竞争来实现总产业资本所生产的总剩余价值分配上的平均化,并克服这个平均化的一切阻碍。

因此,一切脱离产业资本竞争、 产业资本转移、 生产扩大或缩小、 商品供求改变和市场价格升降的“成本价格研究”“平均利润率研究”“价值转形研究”“生产价格研究”等,都是不符合马克思的相关论述的。

但是,马克思又指出,产业资本竞争和产业资本转移问题不属于《资本论》的研究范围。比如,马克思在《资本论》第三卷指出,那种在不断的不平衡中实现的竞争,在资本和劳动力有更大的活动性、 有更大的灵活性的条件下会进行得更快,但是,这个问题的进一步说明不属于《资本论》的范围,而是属于专门研究竞争的范围[1]218-219。因此,实际上,马克思也并未对这一问题展开进一步的说明。

不过,既然一般利润率、 成本价格、 生产价格范畴的形成离不开产业资本竞争理论,那就有必要对其展开进一步的创新研究,并且以其为前提和基础重新探讨上述范畴。一些学者也根据马克思的相关提示,推测马克思将在《资本的竞争》续篇中进一步详细分析资本的竞争或许多资本的相互作用、 竞争的实际运动、 利润率平均化过程等内容,但是,遗憾的是,其并未进行深入研究[2]。

(三)成本价格范畴的重新规定

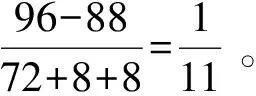

依据马克思的相关论述,A部门由于部门利润率低于平均利润率,必然会抽走一定的资本投入利润率最高的C部门。我们假定,第二年初,A部门抽走20单位资本投入C部门,这20单位资本按7∶3比例加入第三部门,经过供求的改变,各个部门都得到20%的平均利润率。

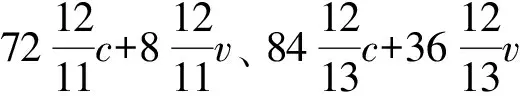

这样,第二年的社会总产品的价值为:

A.72c+8v+8m

B.80c+20v+20m

C.84c+36v+36m

此公式记为抽逃公式Ⅱ。

B.80c+20v+20m

此公式记为生产价格公式Ⅲ。

对于A部门而言,c所包含的生产资料在本部门内部按上升的市场价格买卖,v和m包含的生产资料在两大部类之间按上升的市场价格买卖; 对于C部门而言,c所包含的消费资料在两大部类之间按下跌的市场价格买卖,v和m包含的消费资料在本部门内部按下跌的市场价格买卖。经过这样的交换过程,从最终的结果来看,A部门投资72c+8v=80,得到16利润; C部门投资84c+36v=120,得到24利润; B部门投资80c+20v=100,得到20利润。从而,每个生产部门都得到20%的平均利润率。从总量上看,社会总产品的价值为360,市场价格也为360,它们是相等的。

整个社会总产品的价格变为下式:

A.72c+8v+16p

B.80c+20v+20p

C.84c+36v+24p

此公式记为虚假计算公式Ⅳ。其中,p为利润。

对于成本价格范畴修正问题,马克思还认为偏离和误差问题可以互相抵消。他指出,一个产品的生产价格,例如资本A的产品的生产价格,同它的价值相偏离,是因为实现在A中的剩余价值可以大于或小于加入A的产品生产价格的平均利润; 除此之外,在形成资本A的不变资本上,以及在作为工人生活资料因而间接形成资本A的可变资本上,也会发生同样的情况。就不变资本来说,它原先等于成本价格加上剩余价值,现在等于成本价格加上平均利润,并且这个平均利润可以大于或小于它所代替的剩余价值; 就可变资本来说,它等于必要生活资料的价值,而必要生活资料也会发生类似的情况。不过这一切总是这样解决的: 加入一种商品的剩余价值多多少,加入另一种商品的剩余价值就少多少,因此,商品生产价格和价值偏离的情况就会互相抵销[1]181。

从上述推导过程的角度来看,这一论述似乎值得进一步商榷。这一论述没有考虑资本从A部门到C部门的抽逃问题,以及与此相关的商品供求关系改变、 市场价格波动等问题,就直接得出结论: 加入一种商品的剩余价值多多少,加入另一种商品的剩余价值就少多少,商品生产价格与价值的偏离情况会互相抵销。也就是: A部门商品的价值为90c+10v+10m,利润率平均化后,商品的生产价格为90c+10v+20p,90c+10v不发生变化; C部门商品的价值为70c+30v+30m,利润率平均化后,商品的生产价格为70c+30v+20p,70c+30v也不发生变化。因此,加入A部门商品的剩余价值多10,加入C部门商品的剩余价值少10,从而,商品生产价格和价值偏离的情况会互相抵销。但是,一旦考虑到资本从A部门到C部门的抽逃问题,以及与此相关的商品供求改变、 市场价格波动问题,这一结论就难以成立。因为在我们的上述例子中,加入A部门商品的剩余价值多8,加入C部门商品的剩余价值少12,商品生产价格中包含的偏离价值的情况并没有互相抵销。

二、 生产价格范畴的重新规定

从上面的论述可知,第一年的社会总产品的价值为:

A.90c+10v+10m

B.80c+20v+20m

C.70c+30v+30m

经过资本抽逃、 转移,第二年的社会总产品的市场价格为:

B.80c+20v+20m

此时,站在产业资本家的角度,从最初投资与最终所得来看,各部门都得到了20%的平均利润率,等量资本获得等量利润。但是,上面已经论述,这只是站在产业资本家的角度进行的一种“虚假计算”而已。

因此,生产价格范畴必须重新进一步规定,它不能是成本价格(以价值为基础)+平均利润,而应是商品价值的按一定比例的改变。此时,社会总产业内部将必然存在失衡问题,即有些部门供给小于需求,而有些部门供给大于需求。但是,这一失衡恰恰是生产价格形成的必要前提。马克思也指出,在整个资本主义生产中,一般规律始终只是以一种极其错综复杂和近似的方式,作为从不断波动中得出的,但永远不能确定的平均情况来发生作用,平均化是在不断的不平衡中实现的。

三、 平均利润率持续上升问题

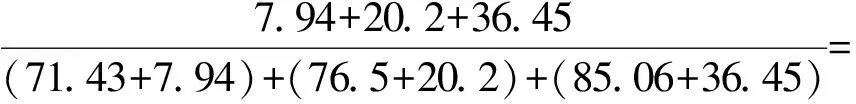

从上面的论述还可知,第二年的社会总产品的生产价格为:

B.80c+20v+20m

显然,商品的价值总额依然等于生产价格总额,都等于360。但是,资本转移、 市场价格升降的幅度不同等因素导致成本价格总额呈现下降趋势,而剩余价值总额或利润总额则呈现上升趋势。在我们的上述例子当中,Σ(c+v)=298.04,呈现下降趋势; Σm=61.96,呈现上升趋势。因此,平均利润率等于20.79%,高于第一年的20%,呈现上升趋势。

因此,如果从第二年的生产价格出发,第三年的生产价格还要作出进一步的新的调整,平均利润率也还要进一步平均化。这一过程只是上述第一年向第二年转化的重复。假定A部门抽逃15单位资本,B部门抽逃5单位资本,使得各部门都获得20.79%的平均利润率。那么,第二年的社会总产品的生产价格公式变为如下公式:

A.65.05c+7.23v+7.23m

B.76c+19v+19m

C.91.54c+39.23v+39.23m

从而,A、 B两个部门的市场价格都上升,C部门的市场价格下跌,因此,第三年的社会总产品的生产价格(新意义的生产价格,包含新意义的成本价格)变为如下公式:

A.71.43c+7.94v+7.94m

B.76.5c+20.2v+20.2m

C.85.06c+36.45v+36.45m

从结果来看,站在产业资本家的角度,每个生产部门都得到20.79%的平均利润率,因此,“虚假计算”公式为:

A.65.05c+7.23v+15.03p

B.76c+19v+19.75p

C.91.54c+39.23v+27.19p

因此,在假定生产方式不发生变革的条件下,资本转移、 市场价格升降的幅度不同等因素,会导致平均利润率呈上升趋势,从而,这一趋势也是平均利润率下降规律的一种阻碍和抵消因素。另一方面,商业资本既参与利润率的平均化又加速产业资本周转,在此过程中,既要考虑产业资本周转速度加快引起的平均利润率的提高,又要考虑资本转移、 市场价格升降的幅度不同等因素引起的平均利润率的提高。这两者都会对社会最终平均利润率的形成产生影响。

四、 结论

马克思的产业资本竞争理论是其成本价格理论、 平均利润率理论和生产价格理论的前提和基础。实际上,在《资本论》中,成本价格、 平均利润率和生产价格等范畴的数学例证是马克思在缺乏产业资本竞争条件下作出的,这些数学例证本身与马克思本人多次强调的产业资本竞争理论和产业资本转移理论之间存在一定的矛盾,马克思也指出这些“数学例证”存在“误差”。其后,一些学者抓住这种误差,从而否定马克思的生产价格理论[3]; 一些学者则继续循着马克思的没有资本竞争的“数学例证”道路,构建相关数学模型去证明马克思生产价格理论的科学性,从而引发旷日持久的学术论争[2,4-6]。现在,必须重新回到马克思产业资本竞争与生产价格形成密切相关的理论轨道上来,以产业资本竞争理论和产业资本转移理论为基石重新构建相关“数学例证”,从而把马克思的价值和生产价格理论研究逐步推向深入。