道德与法治沉浸式教学的策略

许建芳

【摘 要】小学道德与法治课程的道德教育目标只有在活动中才能实现。以角色体验、问题探究、微项目等活动为载体的沉浸式教学,能让学生充分体验,获得道德成长。教师应精选真实环境,借助项目支架、戏剧表演等形式,虚拟任务情境,让学生在自主活动中获得个性成长,由此增强课程的德育效果。

【关键词】小学;道德与法治;沉浸式教学;交互体验

綜观当下的小学道德与法治课堂,可以发现,教师虽以情境创设来驱动教学活动,但学生投入活动的积极性并不高。其原因在于学生没有真正沉浸其中。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在教学建议中指出:要探索议题式、体验式、项目式等多种教学方法,引导学生参与体验,促进感悟与建构。

沉浸式教学法是指教师为学生创设一种接近真实的学习场景,使学生从旁观者成为融入者,并通过参与互动、演练,逐步实现情感上的代入、理念上的认同、思想上的升华。教师要营造这种全身心投入的课堂氛围,为学生创设可观可感的交互体验式学习活动,充分调动学生的知、情、意、行,让学生沉浸在自主活动和自我感悟中,由此增强德育效果。

一、精选真实环境,在回顾中勾连真回忆

环境是一种隐性资源,拥有丰富的教育功能。著名教育家苏霍姆林斯基就曾说过,“环境对一个人良好思想品德的形成具有重要的作用”。

小学道德与法治三年级上册第4课《说说我们的学校》中的第一个板块为“我们的足迹”,旨在引导学生通过对学校空间环境的探索和交流,激发学生热爱学校的情感。情感的产生是以深入了解为基础的。在惯常的教学中,教师往往会把学生带入校园,让学生自己寻找和了解相关内容。事实上,三年级的学生已经在学校生活了较长的时间,对校园环境、学习场所等比较熟悉,但对学校整体的感知比较笼统。对已经在校生活了两年多的学生来说,如何重新点燃他们认识学校的热情呢?教师要关注学生生活的真实校园环境,引导学生与之“对话”。

游戏是有效激发学生学习兴趣的手段。教师以校园真实的环境为情境,植入“小游戏”,以游戏带动学生的体验和学习。如教师在教学中设计了“看图抢答”游戏。该游戏分为两个环节:一是以图片快闪的方式,在课件上出示校园的不同地点(科学教室、操场、围棋教室、图书室等),让学生猜一猜这是学校的哪些场所;二是以涂卡的方式从一角慢慢展示校园中不同景物(如门口的花坛、小竹林、操场边的运动器材、围墙上的蔷薇花等)的照片,让学生进行抢答,猜猜这是校园里的什么景物。此外,教师还可以在课前拍摄好学生在操场上体育课、在音乐教室上音乐课、课后在校园各个角落玩耍等情景的视频,并在课堂中播放,让学生回忆自己印象最深的场景。

小小的游戏唤醒了学生对校园的一帧帧回忆,让学生有了再次认识校园的浓厚兴趣。当学生猜出学校花坛里的月季花时,当他们深情地回忆自己在学校小花园里观察蚂蚁的场景时,他们对学校的喜爱之情逐渐升温。

二、借助项目支架,在活动中激发真情感

《课程标准》指出,道德与法治课程以“成长中的我”为原点,学生不断扩大的生活和交往范围是建构课程的基础。教师以“项目活动”为支架,引导学生围绕一个个小项目进行分工合作、探究实践。学生在经历调查、访谈、展示等活动的过程中,主动扩大与人交往的范围,学会如何与陌生人建立友好关系。

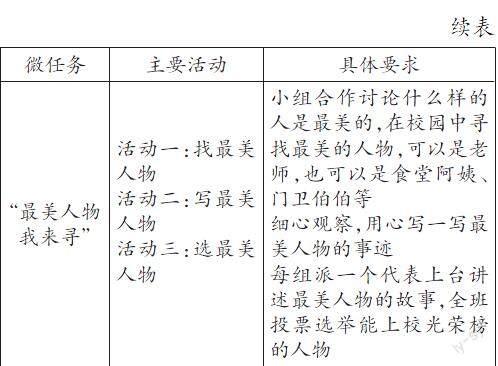

《说说我们的学校》第二个板块的内容主要是让学生通过调查、访问等方式了解学校的概况、历史、人物等。虽然教材中有“小贴士”的学习提示,但是该学习提示比较笼统,教师需要进一步细化对学生的指导,帮助其有序开展活动。教师以微项目学习活动为载体,在课前创设了布置“学校光荣榜”微情境,其中有三个微任务,具体如表1。

在微项目活动过程中,学生通过参观校史室了解学校的历史变迁、校园面积、师生人数、取得的荣誉、著名的校友等,深刻理解了学校的校训,感受到学校浓厚的文化底蕴……通过一张张形象的图片、一串串具体的数字,学生对学校有了全方位的了解,对学校的亲切感、荣誉感和归属感倍增。在寻找最美人物活动中,学生注意到教师琐碎而忙碌的日常工作。课堂上,他们声情并茂地讲述最美教师的故事,对教师的尊敬、热爱、感激之情溢于言表。从对学校生活的“不以为意”到如今的充满感恩,从对学校对自己成长的意义“浑然不觉”到充分理解,学生沉浸其中,体悟十分深刻。

在实践活动中,学生分工合作,默契配合,积极探索,增强了合作与探究的能力。他们走出教室,走出校园,主动开展调查与访问活动,学会与他人交流。学生在了解学校发展历程的过程中,深刻感受到了“今天我以学校为荣,明天学校以我为荣”的使命感。

三、借助戏剧表演,在探究中解决真问题

课改专家姚春平指出:问题是学习的动力,问题探究是触及心灵深处的学习。《课程标准》多处提到,教师应在真实的情境中促进学生发现问题、解决问题。课堂中,教师可以通过情境创设、方法指引、策略探究等方式,促进学生在与伙伴讨论、辩论的过程中找到解决问题的办法。

“不小心摔伤了怎么办?班里的粉笔用完了怎么办?衣服不慎丢失了怎么办?午餐饭菜不够吃怎么办?……”这是学生在校园中常常会遇到的问题。教学时,教师可以引导学生选择感兴趣的问题,组成学习小组,开展问题解决式的情景剧表演活动。这些学生最为熟悉的情景,由身边的同学进行演绎,学生自然产生了共鸣和思考。在互评交流中,学生明白遇到困难时,不仅可以向身边的人求助,还可以向校园的后勤部、大队部、安保部、医务室等部门求助。

学生的表演建立在对学校布局和部门设置全面了解的基础上。在表演的过程中,学生沉浸其中;在问题解决的过程中,学生对校园产生了强烈的安全感、归属感。由此,学生与学校的关系变得更加亲密。

四、虚拟任务情境,在亲历中开展真实践

“角色扮演”是沉浸式学习体验的一种重要的方式,是《课程标准》提倡的一种教学活动形式。通过角色扮演,学生能在无形中构建新的学习意义,学会逐步站在他人的立场考虑问题,倾听别人的意见,形成尊重、关心和爱护他人的品质。合理使用角色扮演的方法,能够使课堂实现教书、育人的双重功能。

《说说我们的学校》最后一个板块的内容是“一起画张平面示意图”,目的是让学生通过绘制学校平面示意图,进一步熟悉校园的布局和环境建设。三年级的学生并没有很好的空间概念,画示意图对他们来说有难度且不是很感兴趣。况且很多学校的大门口都有呈现校园布局的示意图,再让学生画一幅这样的示意图,教学的实效性不是很强。对此,教师设置了一个“虚拟任务情境”,让学生以角色扮演的方式,主动参与到对学校环境的建设中来。学生沉浸在角色中,自觉完成熟悉学校布局的任務,全面了解学校的环境建设。

三年级的学生已经有了阅读《安徒生童话》《格林童话》等童话故事的经历,他们对童话中的角色和情景充满了喜爱和期待。于是,教师设计了一个“童话进校园”的活动:课前布置学生以校园观察师的角色了解校园布局,找到可以用来布置或改造成“童话角”的地方;课中请学生担当校园设计师,把自己最喜爱的童话人物或场景设计到“童话角”中,并对材料和产生的经费进行预估,师生共同选出最佳“童话角”设计方案;课后,学生直接化身校园建筑师,亲历校园“童话角”的布置或改造。

学生可以在校园中布置自己喜欢的“童话情境”,让自己的设计梦想成为现实,因此每个人在观察校园时都非常仔细认真。很多学生边观察边评论:楼梯拐角下的位置是空的,刚好可以坐下白雪公主和七个小矮人;小竹林边的池塘上恰好可以让丑小鸭变成变天鹅……学生和校园的“对话”十分生动、有趣、自然。在设计环节,学生精益求精,充分发挥自己的绘画水平,把童话和校园完美结合起来。当师生购买好布置童话场景的材料并开始布置时,学生的热情达到了高潮,每个人都跃跃欲试,争当校园环境改造的建筑师。

在“观察师”“设计师”“建筑师”这些角色的体验过程中,学生主动关心校园环境,积极探索环境中的各个事物。他们不仅全面了解了校园的布局和环境,学会了珍惜和爱护资源,还积极主动地参与到校园环境的设计和改造中。其主人翁意识和责任担当意识得到了培养,“我与校园”的和谐美好关系得以构建。

《课程标准》强调:青少年阶段是人生“拔节孕穗期”,要扣好人生第一粒扣子,尤其需要精心引导和培育。将沉浸式教学形式运用于道德与法治课堂教学正是培养学生道德素养的一种有效尝试。它打破了课堂的时间与空间的界限,旨在用真实、有趣、丰富的活动唤醒学生的内驱力,引导他们用眼睛去观察,用问题去探寻,用心灵去体会。学生在互动中主动探索,在活动中收获快乐,在潜移默化中学会做人做事,自然获得道德成长。

参考文献:

[1]高洁.沉浸式教学:小学美术课堂中的体验与互动[J].小学时代,2020(1).

[2]周春杨.沉浸式教学在小学道德与法治课堂中的应用[J].启迪与智慧,2021(10).

(浙江省衢州市柯城区大成小学 324000)