借助十进位值关系,联通数感与量感

万里名 葛素儿

一、关注概念的认识:为何要联通数感与量感

(一)数感与量感的一致性分析

数是对数量的抽象,数量是度量的结果,其本质是度量。从度量的过程看,数感与量感具有一致性,两者的建立都需要经历用单位数的过程,用一个数表示大小的过程,都强调度量单位的产生与关联。史宁中教授将度量单位分为“抽象得到的”和“工具得到的”两类,可以从“离散的量”和“连续的量”的角度来区分,相对应的即为计数单位与计量单位。离散的量以“数”为代表,理解个、十、百、千等计数单位的内涵与十进位值关系是数感的重要内容,数系的扩充在经历计数单位累加与细分的过程中完成。连续的量如质量、周长、面积等,需要统一度量单位才能比较与量化,理解如吨、千克、克等计量单位的内涵与内在关系、建立单位量的大小观念是量感的重要内容,同样需要经历单位累加或细分的体验过程。

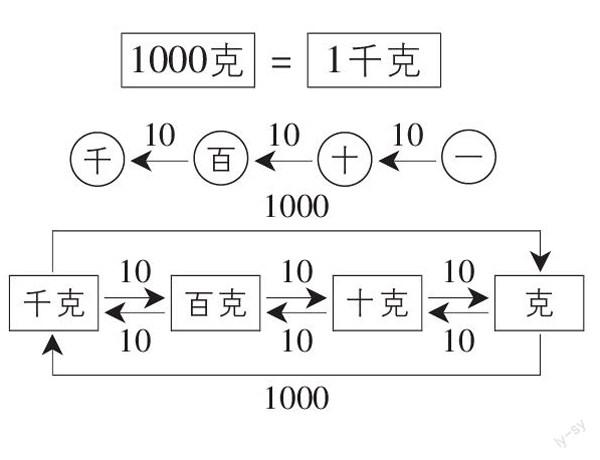

所不同的是,数感主要借助统一的十进位值关系计数单位体系推进,而量感所依托的计量单位体系由于进制的不统一,再加上小学生生活经验的缺乏,学习的过程便显得错综复杂,建立量感的过程也就变得困难重重。事实上,借助计数单位的学习经验,如在克与千克之间补充十克、百克等单位量的活动体验与量感积累,强化十进位值关系的可视化支架,丰富单位量感的体验,以学生熟悉的“计数”方法学习“计量”,对达成“会针对真实情境选择合适的度量单位进行度量,会在同一度量方法下进行不同单位的换算”等具体要求具有积极意义,这样的经验也能帮助学生迁移学习后续有关量的知识。

(二)联通数感与量感的可行性分析

笔者研读二下教材发现,学生在学习“克与千克”之前已经具备万以内数的认识,对十进位值关系已经有了丰富的经验,积累了一定的数感,这无疑为“克与千克”的学习提供了支持。数感是量感的生长点,量感需要数感作为支撑。因此,“克与千克”的教學完全可以对接学生原有的数感经验,沟通数感与量感,激活对度量的直觉感知,帮助学生从对数量多少的认知,上升为对物体轻重的感知。

在梳理教材内容之后,笔者对40个二年级学生进行了学情调查。结果显示,学生对于“1克有多重”的量感比较匮乏,超过80%的学生在掂较轻的物品时会说“重几克或几十克”,掂较重的物品时会说“重几千克”,但很少有提到“几百克”,他们的潜意识中认为质量过百就要说成“千克”。其中,有2个学生知道“1000克=1千克”,但通过进一步追问发现,他们对克与千克关系的认知只处于“记忆”层面,而非“理解”与“应用”。与计数单位的十进位值关系不同,克与千克之间的进率是1000,跨度非常大,若只是记忆为主,学生难以建立相应的量感。因此,笔者尝试借鉴学习小数的单位细分思路,从“千克”入手,补充百克、十克等单位量的体验,借助十进位值关系联通数感与量感,缩减克与千克之间千进制的跨度,丰富学生对“十进”单位量的大小感悟。

二、“克与千克”的学习路径设计:如何借助十进位值关系

(一)借助学具,搭建直观化、结构化的学习支架

通过学情调查发现,学生对于“千克”的量感明显优于“克”的量感,笔者认为尊重学生的认知起点,经历单位的细分过程将更利于学生的理解与体验。为了更好地联通数感与量感,让学生体验细分的过程,笔者采用黄豆作为教学主素材,并将1千克、100克、10克、1克重的黄豆打包装好作为课堂上的“质量砝码”。教学中,利用分割器作为单位细分的“帮手”,借助视频演示向学生直观地展示大单位逐步转换成小单位的全过程(用分割器不断将1千克黄豆平均分成10份),为学生搭建起直观化的学习支架,这样学生对克与千克之间的换算关系就会一目了然。在此过程中,教师通过语言引导,如:“怎么产生比较轻的质量单位呢?把1千克黄豆分一分,这里有大格的、中格的、小格的,你知道每一格黄豆的质量分别是多少克吗”,让学生对数的多少与量的大小进行自然关联。

经历这样细分的完整过程,学生头脑中对于1千克、100克、10克、1克便有了清晰的知识框架。当然,除了正向的细分感知,还需要结合实物图进行逆向追问,如:“把1千克不断地十等分,能依次找到100克、10克、1克,那反过来呢?”再次思考量与量之间的关系,对接十进位值关系,体会计量单位可以由“大”计量单位均分成“小”计量单位,也可以由“小”计量单位累加产生“大”计量单位,在有来有往的观察与思辨中为学生搭建起结构化的学习支架,助推量感形成。

(二)充分体验,设计建立单位量感的学习路径

“克与千克”的教学借助有层次、有深度的操作体验活动推进,指向学生数与量联通的能力,完成“十进”单位量感的建立,学习路径细述如下。

量感的培养从“感受数量”开始。课堂从数黄豆开启对质量单位的探索,首先呈现一屏幕密密麻麻的黄豆,通过问题“你知道这里大约有几粒黄豆吗”引导学生估一估、数一数,唤醒已有的数感经验,让学生回顾计数单位之间的十进位值关系。随后追问“除了研究黄豆的数量,还可以研究什么”,由数量过渡到质量,自然地引出课题。

接着借助分黄豆的过程,整体建构“从1千克到1克”的十进单位量框架,借助“1千克有多重,100克、10克有多重,1克有多重”等具体的操作活动,让学生经历千克、百克、十克、克等单位量感建立的过程。基于计数单位的十进位值关系,建构计量单位中的“十进位值关系”,有效地联通数感与量感,建立新旧知识的联结通道(右图为板书)。同时,这样的体验过程缩减了质量单位间千进制的跨度,更是建立起与计数单位“个、十、百、千”相匹配的单位量感参照标准,为估量物体质量积累经验,以期借数感生发学生的量感。

在学生积累了较为丰富的克与千克度量经验后,设计“估一估50根棒棒糖有多重”的实践活动,让学生在应用中提升量感,把度量的经验灵活运用于问题解决中。在不借助工具的前提下能对数量有较为准确的感知是量感的表现,在这个活动中,学生需要脱离工具,借助前面积累的十克、百克、千克等单位量感的经验来估测,从思维层面去度量、思考、调整,在对比度量、估测验证、分析推理中不断丰富对物体“量”的感受,不断修正对“量”的大小的感觉,丰富度量的经验,发展与提升量感。

(作者单位:浙江省杭州市富阳区松溪小学 浙江省杭州市富阳区教育发展研究中心 本专辑责任编辑:王彬)