为民情怀:“以人民为中心”

“为人民群众的利益,我们可以牺牲自己的一切,在所不惜”

“魂飞万里,盼归来,此水此山此地。百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。暮雪朝霜,毋改英雄意气!依然月明如昔,思君夜夜,肝胆长如洗。路漫漫其修远矣,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。”

这是1990年7月15日,习近平在担任福州市委书记时,夜读《人民呼唤焦裕禄》一文后,填下的《念奴娇·追思焦裕禄》一阕。“人民”在习近平心中始终占据最重要位置,“以人民为中心”是他一以贯之的执政理念。福建干部群众说,习近平对国家、对民族、对人民爱得很深,是大爱情怀,这种爱发自内心、发自肺腑,是自然流露的。

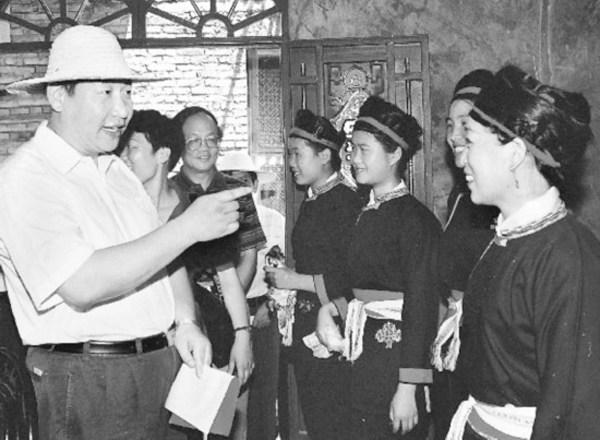

下乡访贫问苦是习近平的工作常态

无论是在厦门、宁德,还是后来主政省会福州、担任省领导,百姓的安危冷暖,习近平始终记挂在心,访贫问苦成了他工作中不可或缺的一部分。

担任厦门市副市长期间,习近平曾分管农业农村工作。他提出,分管农业,首先就是要上高山,下海岛。厦门市人大常委会原副主任、时任同安县县长郭安民记得,有一次他陪同习近平下乡调研,村支书请他们喝茶。茶杯里面有茶垢,看起来有点脏,习近平端起来就喝。“习近平同志这一喝,和基层群众的距离一下子近了。”郭安民感叹。

1988年6月,35岁的习近平赴任宁德地委书记,成为当时宁德地委班子中最年轻的一个。当时,宁德基础设施极其薄弱,没电、没路、没钱。去福州开车要8个小时,途经的飞鸾岭有36个弯。“这么年轻的干部到这样艰苦的地方来工作,大家普遍热情欢迎,既期盼他能带来新思想、新发展,又担心他太年轻、扛不住。”当时一些宁德干部这样想。

很快大家改变了看法。时任宁德地区行署专员陈增光回忆,一到宁德,习近平就一头扎进了基层。从7月初到8月初,他和其他工作人员一起,陪着习近平一个县一个县地跑,把宁德地区下辖9个县全部跑遍了。“为了让闽东群众尽快摆脱贫困,习近平同志以低调亲民的身影深入群众,开展调研,探索思考,提出并倡导了许多富有远见的工作思路和对策。”陈增光说。

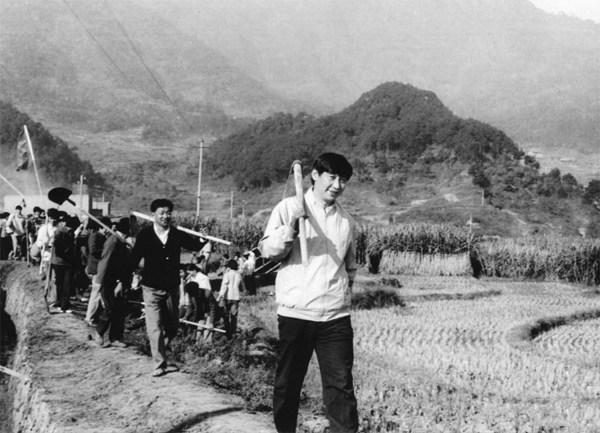

1989年7月19日,习近平一行戴上草帽、搭着毛巾、拄着木杖,顶着炎炎烈日,在崎岖山路上前进,前往不通公路的省定特困乡——寿宁县下党乡现场办公。到达下党乡时,大伙浑身早已湿透了。当地干部在鸾峰桥上拉起一块塑料布围了个小圈,习近平和大家一样,拿了一桶水,从头到脚冲下去。换了身衣服,就开始开会。会议室设在小学的会场里,台上是一张桌子、三把椅子,铺在桌上的是村民从家里拿来的床单。

习近平对时任下党乡党委书记杨奕周说:“你坐中间,我们两个坐在边上,听你讲。”杨奕周一下子紧张起来,习近平告诉他:“我们尊重基层同志,你就放心大胆地坐在当中,讲给我们听。”开完现场会,习近平又进村入户、访贫问苦。下午3时,习近平提出不再原路返回,要去现场考察要修的那条路。那是一条狭窄的山间路,很久都没有人走,荆棘丛生,高低不平。杨奕周拿着一把柴刀走在前面,边劈开杂草边往里走。习近平一行人手里拿着一根棍子作拐杖,跟在他后面。大热天走在草丛中,就像呆在大蒸笼里,一个个大汗淋漓,气喘吁吁。渴了,就捧溪水喝,抹把脸,继续走。晚上8时,一行人才回到寿宁城关。

参加调研的时任寿宁县委常委、常务副县长连德仁在当天的日记中写道:“这一天,乘车5个小时,步行4个半小时,开会座谈访贫2个小时,一路风尘,辛苦程度不言而喻……回到县城招待所后,许多干部才发现脚底、脚趾都磨出了血泡。”

第二天一早,习近平在寿宁县政府主持召开现场办公会。和他同行的是18个地直部门的干部,对面坐着县直对应的18个单位的干部。会上就寿宁县下党乡的建设工作现场研究、现场拍板。关于下党乡,他说:“下党这个地方,我来了一次,一辈子都忘不了。下党不摆脱贫困,我们就愧对乡亲父老。”

1989年7月26日、1996年8月7日,习近平又两次来到下党,协调解决下党建设发展难题。三进下党,是习近平心系贫困地区发展的一个缩影。在宁德,下乡访贫问苦是习近平的工作常态。在宁德工作的1年零11个月,宁德地区124个乡镇,习近平去过123个(后来因为调离,霞浦县北壁乡没去成)。有同志总结,习近平到閩东后不知道“掀了多少锅盖、掀了多少桌盖、掀了多少铺盖”。

在到任宁德的第一次闽东九县调研中,习近平就注意到,畲族百姓多居住在山高偏远的地方,重重大山像一道道屏障,贫困赶不走,小康进不来。然而,以宁德当时的财政基础,把畲族群众全部迁出大山,条件并不具备。

1997年,异地扶贫搬迁的“造福工程”被确定为福建当年农村工作的三大历史性任务之一。5月,一份来自福建省政协的调查报告,摆在了时任福建省委副书记习近平的案头。报告反映:闽东金乡仍有一些少数民族群众住在以茅草为顶、泥土为地的茅草房里,生产生活十分艰难。看到报告,习近平坐不住了。6月4日,他带队到霞浦、福安、宁德三县(市)调研,三天的调研中,习近平一行目睹了畲族茅草房群众和沿江沿海连家船民的生产生活状况。回到福州后,习近平向省委、省政府提交《关于闽东农村扶贫开发与小康建设情况的报告》。在习近平的建议下,福建省委、省政府研究后把“茅草房改造”和“连家船民上岸定居”纳入为民办实事项目,并列入“造福工程”。

1997年,福建下达600万元专项资金,限期年内完成“茅草房改造搬迁”工程。“消灭茅草房,甩掉贫穷的帽子!”1998年来临之际,宁德地区2000多家特困户,终于甩掉了象征贫穷的“草帽子”。

畲民下了山,连家船民依然漂在海上。大海那么宽广,但连家船民的栖身之所,只有一叶扁舟。1998年4月的一天,习近平到霞浦县盐田乡北斗村调研,来到住在连家船上的杨永雄家。习近平个子很高,而船舱很矮,他很艰难地进了船舱。“老人家是怎么成为船民的,现在生活过得怎么样?”习近平开门见山。

当时虽然还没到夏天,但因空间局促,不一会儿,船舱里便异常闷热。“我呆了十几分钟就开始冒汗,习书记穿的长袖衬衫湿透了,还是耐心问完问题,那绝不是客套的寒暄。”陪同调研的时任《闽东日报》总编辑王绍据回忆,这一聊就是半小时。那天的情形,杨永雄后来经常跟家人念叨。他说,自己从20世纪50年代开始当村干部,可没见过像习近平这样关心连家船民的领导。

1998年底,习近平在福安主持召开连家船民上岸定居现场会。他在会上说:“我们共产党人看到群众生活如此困苦,应感到寝不安席、食不甘味!没有连家船民的小康,就没有全省的小康。这件事非做好不可,要让所有的连家船民都能跟上全省脱贫致富奔小康的步伐,实实在在地过上幸福生活。”

会议过后,连家船民上岸定居加速。没有土地怎么办?吹沙填海,造地安家,地方政府免费供地,免征各项土地税费。基础设施薄弱怎么办?政府负责路、电、水、通信、广播电视信号等“五通”工作。建新房没钱怎么办?凡上岸船民,比照普通“造福工程”搬迁农户,给予建房补助。很快,一座座新房拔地而起,船民终于在岸上有了家。看到船民上岸后都有了稳定收入、生活安定幸福,习近平很高兴:“现在,我们不仅使他们搬上来、住下来,还要让他们富起来,真正安居乐业过上好日子。”

习近平推动开展的茅草房改造、连家船民上岸定居的“造福工程”好做法,福建始终坚持。从1994年到2020年,福建省委、省政府连续27年将其列入为民办实事项目,实施范围几经扩大,全省累计搬迁172万多人,整体搬迁7300多个自然村,建成各类安置区超过3420个。

“把心贴近人民”

习近平强调:“下基层要少搞‘锦上添花,多搞‘雪中送炭,不要‘一窝蜂似的涌到工作基础好的‘热门地方去凑热闹,而要多跑‘冷门,到问题多、困难大、条件苦的地方和群众中去送温暖、办实事。”

在他看来,看了困难多、问题多的地方,才能帮助他们解决问题,也有利于党委政府正确决策。习近平也在思考如何建立一种机制,进一步转变干部作风,加强党同人民群众的联系,凝聚合力推动发展。

在宁德地委书记任上,习近平以深入基层调研为起步,逐步建立“四下基层”机制:宣传党的路线、方针、政策下基层,调查研究下基层,信访接待下基层,现场办公下基层。

习近平接任宁德地委书记时,宁德经济总量排全省最末,是全国18个集中连片贫困地区之一。群众对尽快摆脱贫困的期望值较高,但地方经济基础落后,一时难以达到快速发展的要求,加上一些干部、群众观念也处于“贫困”状态,一些老问题未及时解决,新问题又不断出现。社会矛盾增多,群众上访骤增,信访量全省排第一。

1988年12月20日,宁德地区首次“地县领导接待群众来访日”活动在霞浦县县委党校举行,率队的正是习近平。县公交公司职工舒穗英反映一场洪水冲走了家里的粮食和部分财产,写信要求县里负责清理河道,并赔偿经济损失。在详细了解情况后,习近平便同地县有关领导到舒穗英家察看,并提出处理意见。多年之后,舒穗英回想此事仍记忆犹新,“没有想到,习书记会这么快主动找到我”。

那一次的接待日,地、县两级领导共与102名上访群众面对面交流。有12件问题得到当面答复解决,其余74件在一个月内处理完毕,做到事事有落实,件件有回音。

后来,宁德地委、行署研究制定了《领导干部下基层巡回接待群众来访制度》,分别定出“书记约访日”和“专员接待日”制度,由地委委员和副专员轮流带领地直有关部门负责人到各县(市)与当地党政领导一起接待群众来访。

这一制度推出后,闽东的老百姓又添了一个新节——定于每月20日的地县乡三级领导接待群众来访日。各级干部称之为“服务日”“公仆日”,有的群众管它叫“连心节”。

1990年3月的统计数据显示,一年来,参加地区到县乡接访的厅处级干部达278人次,接待来访群众2339人;受理各类问题1601件,当场拍板解决584件,占36.5%;地县立案办理1017件,办结934件,办结率达91.8%。

宁德“四下基层”的工作机制在福建全省引起反响,各地信访局局长来到宁德现场观摩,学习好做法。

习近平调任福州市委书记后,工作仍然以调研开局。半年多时间,习近平走遍福州市八县五区,每个县至少跑五六个乡镇,每个区也都走了两三个街道。他把大量的精力花在调查研究上,强调各级领导干部要关心群众疾苦,提出“四个万家”——下基层到老百姓家,开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动。

习近平改“群众上访”为“干部下访”。每个月,都安排市五套班子和市直有关部门负责人,到县(区)现场接访。

1991年4月12日,习近平率队到永泰县开展市、县领导联合接待群众活动。

那天晚上,城峰乡(1992年撤乡改镇)风星村党支部书记代表村民来求助,带了一份清单,要求市领导拨款修建机耕路。原来,永泰县43个建制村道路不通,严重影响生产生活。因为没路,这里的农民有“三怕”:怕猪壮,壮了抬不出去;怕树高,高了运不出去;怕孩子大,大了娶不到媳婦儿。

了解情况后,习近平说:“没有路没法富,要致富快修路。你们的热情和积极性是好的,但是修村级机耕路应立足自力更生依靠群众集资投劳来解决。”习近平还以自己当年担任大队支部书记时和社员一起筑路的经验现身说法,使来访者很受启发。不少来访者感叹道:“领导干部回归大地,找到了根。”

习近平组织“下访”是定期的,他深入基层解民困,则是工作常态。“习近平同志让我感受最深的,就是他时刻把人民群众的冷暖放在首位。”时任福州市委办副主任赵汝棋说。习近平交代身边的工作人员:“凡是群众来信,一律都要交给我过目。”他提议把信访工作列入市委、市政府的重要议事日程,还要求自己无条件做到四个“亲自”,即亲自研究、亲自部署、亲自批阅、亲自查办。

根据1993年福州市委督查科的资料,习近平担任福州市委书记后,批阅的群众来信函件达千余件,他对群众来信几乎每封必看,每看必批。到省里工作后,习近平仍保留了这个习惯。

1999年11月30日,时任福建省省委副书记、代省长的习近平收到一封外来务工青年的来信。信中反映了外来务工者当时面临的最大困难——子女上学难。习近平立即作出批示,并将来信批转给福州市政府。很快,《福州市外来务工从业人员子女就学暂行办法》出台,长期困扰外来务工人员的子女上学难问题,在福州得到圆满解决。习近平还给来信者回了信,由于来信者在信中未署名,习近平只好根据来信中提及的工作单位——金得利集团,请集团领导帮助寻找,才将回信送到了写信者苏仁寿手里。苏仁寿回忆,他收到信后,深深感到习近平是“把心贴近人民”。

同年12月26日,福建省省长电子信箱正式开通,这成为架设在省长和群众之间的桥梁。试运行期间,就有不少省内外群众、海外人士通过互联网向“省长信箱”发送电子邮件,积极提出建议。

“我们党的根本宗旨是全心全意为人民服务,只有把人民的利益摆在第一位,把实现和维护最广大人民群众的利益作为我们一切工作的出发点和落脚点,才能够得到人民的支持。”“我们在政府机关工作的每一位同志应牢牢记住,人民政府的权力是人民给的,自己是人民的公仆。”“我們要牢记政府前面的‘人民两个字,代表人民的利益,为人民谋利益。”2000年1月6日,福建省当年的首次省政府党组(扩大)会议上,习近平的讲话掷地有声。

“群众的事再小也是大事,为人民群众的利益,我们可以牺牲自己的一切”

“群众的衣食住行、开门七件事,始终是我们关心的主要问题。”1991年初,习近平在担任福州市委书记不到一年时说。每逢国庆、元旦、春节等重要节日,习近平都会到农贸市场查看市场供应情况。

彼时,福州蔬菜生产集约化、规模化程度都比较低,技术水平不高,产量一般,保障能力脆弱,大量蔬菜依靠外地运输进来,供应水平始终在低位徘徊。任职福州期间,习近平在每一年度的工作部署中,都把“菜篮子”工程放在首位。

任福建省委副书记、省长后,习近平一如既往地重视福建人民的餐桌安全和质量。2001年上半年的一天中午,省政府食堂上演了这样一幕,一位工作人员开玩笑地说:“这些肉有没有瘦肉精啊?”这句话引起习近平的警觉:“在我们的食堂里,如果大家还担心吃到瘦肉精,可见老百姓吃得还真是不放心啊!治理瘦肉精这件事我们要好好抓一抓。”

当天中午,福建省政府食堂成了领导们讨论治理瘦肉精的现场会,大家端着饭、夹着菜,围桌而谈。习近平这一次特别的食堂调研,全面铺开了严查瘦肉精专项工作,一场“民生战役”就此打响。“为何八个部门管不好一头猪?”习近平曾在会上这样问道。他认为,问题就出在体制机制上。

很快,福建省政府建立了由23个部门组成的治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”联席会议(2005年改设省食品安全委员会)。2001年8月,在全省治理“餐桌污染”暨建设“食品放心工程”工作会议上,习近平承诺:力争用3年时间基本消除全省23个城市的“餐桌污染”,用5年时间基本消除全省范围内的“餐桌污染”。“在当时,将治理‘餐桌污染上升到如此重要的位置,并明确提出治理的路径和机制,实在不容易。”原福建省经贸委副主任、省食安办主任钟安说。

彼时,福建省是全国第一个治理“餐桌污染”的省份,也是全国第一个实行生猪定点屠宰的省份,还积极研发、购置监测蔬菜农残和肉食品有害物质的仪器,防止瘟猪和其他有害食品流入市场;大力推行“三绿”(绿色消费、绿色市场、绿色通道)工程,在生产加工、流通领域大力普及健康、安全理念,推行严格管理的办法。2001年,福建省生猪产销环节的瘦肉精检出率下降到8%以下,次年又降到1%以下。再后来,福建省多年未检出瘦肉精。到2022年,“餐桌污染”治理已连续22年被列入福建省为民办实事项目。

与餐桌问题一样,住房同样是老百姓最关心的问题之一。

20世纪90年代初的福州,很多地方的面貌跟县城差不多,城市居民人均住房、供水、道路、绿化等指标长期低于全国城市平均水平。福州地处闽江入海口,每年闽江泛滥时,老百姓就打开木门引水,避免薄木板墙承受不住压力而倾倒;洪水退去,买些报纸再糊一次内墙即可。经年累月,一层又一层,房子竟成了纸糊的。因此有了“纸褙福州城”的说法。

习近平任职福州时,福州旧城改造仅完成应改造量的十分之一。习近平调查后认为,这是关系到千家万户老百姓安居乐业的大事,棚屋区改造,必须提速,并提出治理闽江泛滥和棚屋区改造两个项目要同时上马。

1995年7月23日,《福建日报》发表的《福州四十万居民乔迁新居》一文中,提到一组令人振奋的数据:福州市先后改造了400多片大小棚屋区,新建各类住宅800多万平方米,建成12个配套齐全的万人住宅小区和20多个中等规模的居民新村,使全市近40万居民乔迁新居。市区人均居住面积达到了8.3平方米。一位在棚屋区过了大半辈子的老中医,搬迁至新居后,在厅堂里贴上了一副对联:“人心不足吾已足;盛世难逢我今逢。”

到省里工作后,习近平依然牵挂着棚屋区的百姓。2000年7月2日,时任省长习近平率队察看棚屋区,来到苍霞正义路27号,这是一幢二层木屋,房屋年久失修、旧板横斜,130多平方米,挤进了7户27口人。

“省长笑着跟我打招呼,还让我带他到家里看看。”居民唐庆旺回忆,“省长本来还想爬到阁楼上去看看,但他身材高大,很难上去,就在梯子下跟我谈。”

蒸笼一样的木板房里,习近平详细询问了唐庆旺一家的生活情况。大家在屋子里还没呆上一会儿,就满身大汗了。习近平说:“我们在中午最热的时候来看,才能真正体会到住棚屋区群众的困难和疾苦。”

随后召开的棚屋区居民座谈会上,八十高龄的老人家杨声销热泪盈眶:“衣食住行是人生四件大事,党和政府为我们解决了三件,现在,又要为我们解决第四件,我多年的梦想就要实现了!”

看着父老乡亲热切期盼的眼神,习近平说:“请给群众捎个话,政府一定不辜负大家的期盼,把好事办好。”

同年7月10日,苍霞棚屋区拆迁改造工作正式启动。8月底,苍霞社区共3441户涉及近万人的动迁工作全部完成。10月,改造仓山区上渡等地的棚屋区工程启动,仅一个月时间,上渡一期棚改的3531户拆迁户全部搬迁完毕,没有一户上访,创下了福州市旧城改造动迁史上进度最快的纪录。紧接着,莒蒲、帮洲、义洲、下藤、洋洽……一个个棚屋区被成功改造。

无论在哪个岗位,教育问题始终是习近平关注的重点。“我走了不少乡村,看到不少简陋的校舍,心里沉甸甸的。”在写于1990年2月的《我们应怎样办好教育》一文中,习近平写道:“在同农村干部、农民专业户的交谈中我更感到科技兴农、人才兴业的重要和紧迫。”

1989年,时任宁德地委书记的习近平来到宁德福安坂中畲族乡大林村。那时,大林村不通公路,一尺宽的山间小路崎岖陡峭,从乡里来,脚力好的也要走一个多小时。在大林村村口,一间只有两个小窗洞的老土坯房,就是大林小学。看着简陋的教室、孩子们破旧的衣衫,习近平神情凝重。不久后,習近平还给大林村批了6万块钱用于改善大林小学教学条件。

在宁德工作期间,习近平提出需要有一个“泥土味十足”的教育特色。“我们的目标是培养更多的能脱贫致富的知识型劳动者。为此,必须把发展基础教育和发展职业技术教育、成人教育结合起来。”

1984年10月,闽江职业大学(简称“闽大”)成立。创校初期的闽大,没有校舍、没有师资、没有设备,人称“三无”学校,处境艰难。习近平任福州市委书记之后,兼任了闽江职业大学校长一职,他承诺:“从我开始不当挂名校领导,关心这个学校建设,应该及时解决具体问题。”

1991年,《闽江职业大学1992—1995年发展规划》《闽江职业大学改革与发展的若干建议》出台,为闽大的发展指明了方向。担任闽大校长5年间,习近平亲自为1074名学生的毕业证书签章。

世纪之交,全国多地都在兴建大学城,习近平主持建设的福州地区大学城无论是占地面积、办学规模还是投资总量,在当时都堪称大手笔。“由于思路清晰,部署得当,分工明确,在习近平同志大力推动下,大学城建设非常顺利。”时任福建省副省长、福州地区大学城建设领导小组副组长潘心城回忆。在习近平的领导下,福建省政府推动的多件大事,都大大加速了福建省高等教育事业的发展和提升。

习近平无论身处何职,都要求身边每一位工作人员,时时刻刻都要关注那些关系到人民群众冷暖安危的事情。他强调,人民利益高于天、重于山,群众的事再小也是大事,为人民群众的利益,我们可以牺牲自己的一切,在所不惜。

守住千公里“生命线”

在福建工作的领导干部,防汛抗台风是必修课。1990年,习近平到任市委书记当年,福州就接连遇到9号、12号、18号等几个强台风正面袭击或影响,各县区普遍受灾,损失惨重。

“福建是台风多发地区,习近平同志是从内地来的,当时福州市委班子成员的年龄都比他大,他是常委里面年龄最小的。”时任福州市政府副秘书长、支前办主任梁建勇说,每次台风来袭,习近平都镇定自若、有条不紊地指挥:台风来之前怎么动员防御,台风登陆时做什么,台风过后如何开展工作……展现出“每临大事有静气”的大将风度。

1992年7月3日,闽江流域自北向南连降暴雨到特大暴雨,干流水位猛涨,出现了有实测资料以来的最大洪水。

连日暴雨,外洪内涝,榕城告急。时任福州抗洪救灾领导小组组长习近平发出动员令,反复叮嘱“把财产和人员伤亡减少到最低程度”。

“走!”习近平带头手持电筒,身披雨衣,赶赴受灾现场。车窗外,江水翻涌,直逼路面。习近平时不时下车,察看路旁防洪设施,慰问正在抬沙包、堆土堤的干部群众。在荆溪乡港头村,习近平站在没过小腿的洪水里,听取乡村干部汇报抗洪情况。听说荆溪堤段有两处漏水,他立即赶到现场,要求县乡马上组织力量采取压载倒流紧急措施。

7月7日,中洲岛险情危急,从部署抗灾方案到检查防洪设施,再到中洲岛指挥营救被困群众,直至全市抗洪及善后处置,习近平亲力亲为,三天三夜没有回家。

那几天,习近平的爱人彭丽媛正在医院生产,奋战在抗洪一线的习近平,没能抽出一点时间去医院看望妻子和刚出生的女儿。

缚住洪魔,还百姓永续安宁,是一道更为复杂的民生考题。在福州市委书记任上,习近平携福州领跑全省千公里海堤加固达标建设。到2001年底,福建省千公里江堤建设任务超额完成,保护了全省28%的人口和52%的工农业总产值。

习近平强调:我们要始终牢记政府前面的“人民”两个字。国计在于民生。一个地方经济发展水平高低,不仅要衡量其增长速度、财政收入等指标,更重要的是看当地群众的生活状况改善程度。在福建工作期间,“人民”在习近平心中始终占据最重要位置,“以人民为中心”是他一以贯之的执政理念。

(责编/张超 责校/李希萌、赵雪纯 来源/《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》(上、下册),本书编写组著,人民出版社、福建人民出版社2022年6月第1版)