双人床与画中画

马凌

文森特·梵高的《卧室》,有时也被称为《阿尔勒的房间》,是他最著名的作品之一。普通观众很少注意到,看起来窄窄的床,其实是一张双人床,床上放着两只紧挨着的枕头。一般爱好者也未必清楚,现存五幅《卧室》,包括两幅素描和三幅油画,油画分别收藏于阿姆斯特丹梵高美术馆、巴黎奥赛美术馆和芝加哥艺术博物馆。在学术界,这五幅画作创作时间的孰先孰后、创作质量的孰优孰劣,一直是争议话题。而更重要的是,从精神分析的角度看,反复描绘一幅画,本就是心结所在,何况还存在“画中画”现象—卧室墙上的肖像画如同洞开的窗口,艺术家的潜意识昭然若揭。一八八八年至一八八九年,阿尔勒的卧室被他一次次重画,“画中画”也一再变化,折射出文森特对亲密关系的焦虑。文森特·梵高的签名一直是文森特,从来不签自己的姓氏,除了遵循他的偶像伦勃朗·凡·莱茵的做法,也标识着他精神上的反叛,以及对于更亲近的人际关系的渴望。

美国学者艾伯特·J. 卢宾是斯坦福大学临床精神病学荣休教授、具有丰富实践经验的精神分析师,他以精神分析法写成《世间的陌生人—梵高心理传记》。他认为,文森特·梵高的众多书信常常像是精神分析的“自由联想”,这些信中提到的作画时的思维活动与他的画作,可以被用来替代梦和梦的联想。同时,他和弟弟提奥·梵高的复杂关系,记录在数百封饱含情感的信中,也可以和精神分析中的“移情现象”相对照。除此之外,卢宾获得了文森特在圣保罗精神病院就诊的原始记录—这使得卢宾的研究有坚实的基础,能见出他人所未见。

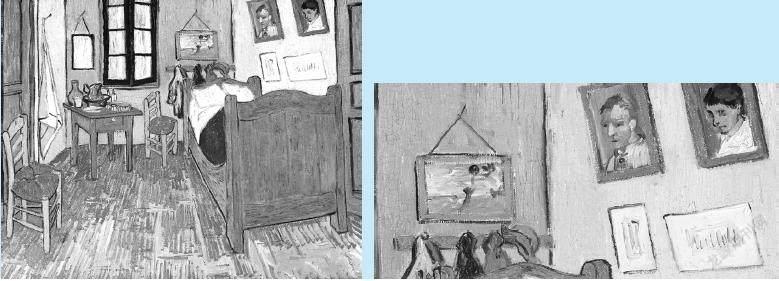

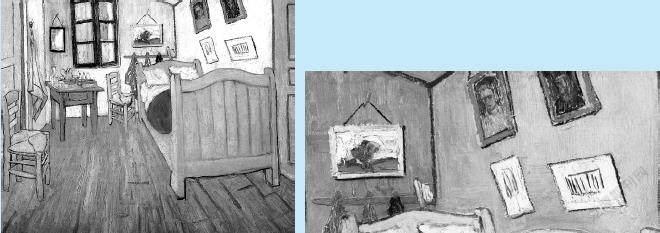

法国巴黎奥塞美术馆的《卧室》及局部

奥赛版的《卧室》,床上方的墙上挂着一男一女两幅肖像,每个人都在画框里俯视着房间。卢宾教授认为,文森特也许利用梦境中经常出现的心理机制—把受抵制的、不期望出现的对象转换到中性的位置。画面外的观察者就是画家本人,力图通过对这一场景的描绘来控制自己的焦虑。他将参与者从床上移置到墙上—床上只有两只未被占用的枕头,让参与者处在默默观察的位置。此外,由于处于不同的画框中,二人被很好地分隔开来。“用这种方法,噩梦被控制住了,恐惧被和平所取代。”

需要留意的是,第一,卢宾教授只分析了奥赛版,并未涉及另外四幅,也没有讨论“画中画”的变化。第二,在他写作本书时,梵高书信全集尚未整理完毕。梵高美术馆耗费十五年时间,在二○○九年出版了六卷本梵高书信全集,电子数据库在网上开放。与《亲爱的提奥》那种节选本不同,如果说节选本提纯出“艺术”的一半,书信全集则使大家得以窥见“日常生活”的另一半。研究者史蒂文·奈菲和格雷戈里·史密斯提醒大家:书信与日记不同,“不是只供作者倾诉内心烦恼的媒介”,而是在特定语境下与特定对象针对特定问题的商谈,有目的,亦不乏文字策略。第三,近年来学术界对于梵高的病因和病情有了更多探索,例如荷兰格罗宁根大学医学中心精神病学教授诺伦(Willem Nolen)就认为,除了当年医生对梵高下的诊断(躁郁症、精神失常和癫痫),他还有边缘型人格障碍(borderline personality disorder),这是一种人际关系、自我形象、感情的不稳定以及显著冲动的心理行为模式,包括做出疯狂的努力以避免真正的或想象出来的被遗弃,对“照料者”的理想化与苛责,自我形象或自我感觉的持续不稳定和急剧变化,成瘾行为与自毁,反复发生自杀行为、自杀姿态或自残行为等。

本文基于梵高书信全集、数种传记,还有精神病学界的最新假设,对《卧室》系列进行梳理。文森特认为肖像画关乎情感,在卧室场景中嵌入的肖像画,是他个人情感的一个切口,足以让我们窥见他身处其中的数种关系:他与母亲安娜的关系,他与画家朋友高更的关系,他与弟弟提奥的关系,他与妹妹威廉明娜(薇儿)的关系。借此,我们得以贴近他的痛苦,进而理解他在痛苦中的成就。

一

一八八八年二月,文森特来到法国南方普罗旺斯的阿尔勒,马上被如画的风景和野性的居民所吸引,他试图说服弟弟提奥一起开始商业计划,也就是将前卫而贫穷的艺术家们聚集起來,让作为画商的弟弟有更多代理机会。五月,他以每月十五法郎的租金,租下一座荒废已久的房子的一半,刷了新鲜黄油的黄色,加上醒目的绿色百叶窗,是为“黄房子”。与此同时,他倡议乃至强迫朋友们交换自画像或者彼此画像,在他看来,这是达成兄弟情谊的重要仪式。在他的设想中,这个艺术家群落(artist colony)除了弟弟提奥,至少要有画家朋友埃米尔·伯纳德和保罗·高更,黄房子将挂满大家的作品和肖像,成为一个美与爱的俱乐部。文森特的热情就像他笔下的向日葵,如烈焰,如醇酒,浓得要爆裂开来,奈何其他人含糊其辞,再三推诿。随着时间流逝,他最后形成了对高更的执念,只要高更能到阿尔勒来,黄房子就是兄弟们的会堂、穷艺术家的避难所、印象派绘画的乌托邦。在画家的小圈子里,年轻的查尔斯·拉瓦尔与高更的“友谊”尽人皆知,为了吸引高更过来,文森特甚至动过同时向拉瓦尔伸出橄榄枝的念头。除了“公共”的这一端,黄房子也寄寓着文森特的个人梦想,也就是对于安定、平静生活的向往,他希望黄房子成为“我自己的家,把我的心从在街道游荡的忧郁中解救出来”。

文森特一共租下四个房间,楼上两间是卧室,楼下两间是画室,其中一间画室又兼厨房。兴奋的他倾囊而出,花了很长时间进行布置。在写给弟弟提奥的信(1888年9月9日,第677封)里,他详细汇报了三百法郎“贷款”的支出情况:两张双人床(two wide double beds)是首要之物,一张胡桃木床一百五十法郎,占了开销的一半,是给高更或客房预备的;一张给自己的特价白木床,需要刷漆,至于刷漆时画上一个“裸体的女人”还是一个“有孩子的摇篮”,尚未决定。其他支出包括:亚麻床单,两张草褥,一面镜子和其他“必不可少的东西”,触目的还有多达十二把的椅子—他一直渴望由“十二使徒”组成“兄弟会”。显然,他对待高更的房间分外用心:“楼上会有最漂亮的房间,我会尽量把它弄得漂亮,像女人的闺房,真的很有艺术感。”“这小小的闺房(little boudoir)里,有一张漂亮的床,其他一切也都很优雅。”在给妹妹薇儿的信(1888年9月14日,第678封)里,他进一步描述了高更房间里蓝色的毯子、胡桃木的多屉柜、白色的墙壁、即将布置进去的一组大画。这还不够,他又向提奥透露(1888年10月14日,第702封),赊账为高更的房间添置了一个胡桃木梳妆台。提奥或许不知道,除了梳妆台,还有一把有曲线的、颇为花哨的胡桃木扶手椅!就在高更到来两天前,文森特给提奥的信里言及高更卧室里作为装饰的画作(1888年10月21日,第709封),包括两幅灿烂的《向日葵》,以及一幅《诗人的花园》。这是梵高画的第四幅《诗人的花园》,他认为高更是一个颇有想象力的艺术家,堪称“新诗人”。无疑,文森特对高更有着极度理想化甚至偶像化的倾向,他的种种布置装潢,名义上是为了高更,实则是满足自己的情感需求。6973D88E-F154-4958-A2A9-D419F8A76385

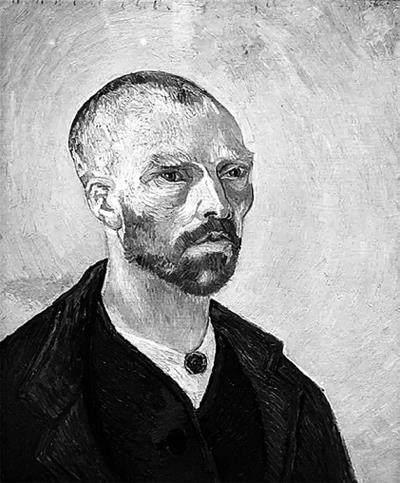

梵高题献给高更的自画像

梵高绘制的母亲肖像

高更的行程一拖再拖,在焦灼地等待期间,文森特画了一幅题献给高更的自画像,画像上的他相貌清癯,眼睛稍稍向上斜视,背景用了美丽的委罗内塞绿,他自诩“日本和尚”,因为这种日本版画风格也是高更一直欣赏的。更有意义的是,这幅绿色背景的“和尚自画像”与另一幅母亲肖像先后完成,用了同一个调色盘。

文森特与母亲的关系一直是精神分析学家的研究焦点之一,梵高认为母亲忽视他,“比陌生人还要生疏”;母亲则认为梵高是个逆子,艺术成就不值一提。从精神分析的角度来看,原生家庭和童年岁月是异常重要的,但有的时候,不一定是父母存心虐待,而是有着更高情感需求的孩子,因为未能得到情感满足而心存失落乃至怨怼。终其一生,颇有恋母情结的文森特向母亲索爱而不得,这种对于爱的渴望,是他爱情生活和社交生活的底色。他的初恋情人厄休拉,打算嫁给她热恋的人;他钟情的表姐凯,难忘自己的亡夫。在与厄休拉和凯的关系中,文森特像是处于孩子的位置,渴望着“没有爱心的母亲的爱”,这也是童年伤痕的一再重复。他与妓女西恩和老姑娘玛戈特的关系,则是角色的颠倒,他扮演着富于牺牲精神的“母亲/父亲”角色,但他的“孩子”却不能接受他付出的令人窒息的过度关爱。卢宾总结说,在潜意识中,文森特追寻的全是会导致他失败和蒙羞的局面。

一八八五年父亲去世后,文森特与母亲的关系十分紧张。大部分亲属都赞同他妹妹海伦的判断:文森特害死了自己的父亲。因为他长期情绪不稳定,不仅向父亲大吼大叫,还曾拿着餐刀指向父亲,间接导致父亲中风辞世。在绘制“和尚自画像”时,他根据妹妹薇儿寄来的母亲照片绘制了母亲肖像,同样的特别的绿色背景。字面上他是希望表现母亲“白皙的肤色”,但实质上显然是为了挽回母子关系,如果将两幅绿底肖像并置,还有一体化的情感联结倾向。

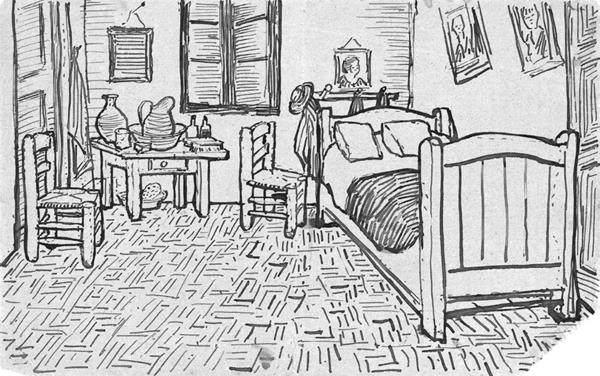

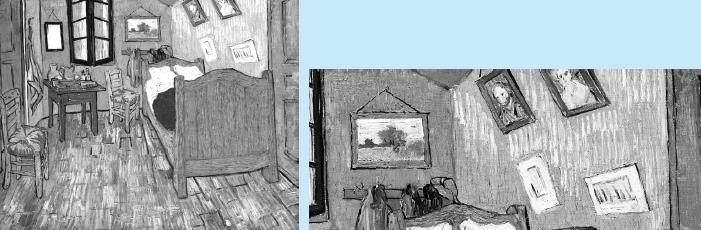

《卧室》素描图

速写《卧室》素描图

无论是讨好母亲,还是讨好高更,文森特的目的只有一个:获得关爱。在他的心理定式中,越是对他冷淡的,越值得追求;越是不重视他的,越要认真去争取。他将高更的“小闺房”布置得秀美可爱,有可能是为了迎合高更的双性恋。在由梵高的冲动、幻想和自我防范意识构成的大杂烩中,高更的角色异常复杂,既是难以讨好的母亲、需要照护的孩子,也是“雌雄同体的艺术伴侣”。

二

一八八八年九月中旬,文森特终于搬进装饰一新的黄房子。十月一日,他分别收到了高更和伯纳德寄来的自画像,他们都把对方的肖像嵌入自画像的画面,达成“我中有你”的“画中画”效果,这是他们所理解的日本版画传统,也符合文森特对于“兄弟情谊”的期待。此时,文森特开始用肖像画装饰自己的卧室,在写给朋友歐仁·博什的信(1888年10月2日,第693封)中,他说:“我把你的肖像挂在我的卧室里了,还有米利耶,那个轻步兵,我刚画完的。”他将博什像称为“诗人”,将米利耶像称为“情人”。两幅肖像并列悬挂,既是西方的“对像”传统的延续,也是文森特创作的精神特点之一,表达了他潜意识中对亲密关系的向往。卢宾教授提醒我们要关注这种“对子”现象,比如《罗讷河的星空》,“近景中两个画得小而色彩丰富的情侣”;比如《诗人花园》,“前景上有两个情人,男人淡蓝色,戴着一顶黄帽子;女人有粉色的紧身胸衣配黑色裙子”,太多的情侣携手同行在梵高的画作中。不仅人物如此,事物也是一样,比如《纪念莫夫》,“可能是我画得最好的风景画”,展现“两棵粉红的桃树掩映着蓝白的天空”;还有一双旧鞋子、两条船、两株丝柏—成双成对,在在处处。

一八八八年十月十六日,也就是正式搬入黄房子一个月以后,他在给弟弟提奥的信(第705封)中附了一小幅素描,也就是卧室系列的第一幅,信中详细说明了该画的由来与构思。

此前,文森特因为积劳成疾,“被强迫休息了几天”,该画灵感源自休息期间,表现的也是“休息”主题。如果说《夜间咖啡馆》是关于情欲和喧闹的,《卧室》则是关于禁欲与休息的。在文森特认真勾勒的草图中,“画中画”一共有三幅,床头的一张是女士肖像,右边墙上也有两张肖像,性别难以分辨。如果根据创作时间判断,那位女士肖像,太有可能是刚刚完成的绿底母亲肖像!

荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆的《卧室》及局部

显然,文森特陷入了创作激情之中。就在第二天,一八八八年十月十七日,他给高更的信(第706封)里同样描述了这幅画,并附上了另一张速写:“我又画了一幅卧室的30号画作为装饰……浅紫色的墙,褪色不均的红色地板,铬黄色椅子和床,很浅的柠檬绿枕头和床单,血红色的床罩,橙色盥洗台,蓝色的水槽,还有绿窗户。你看,我就是想通过这些迥异的色彩去传达一种绝对的休息意识……”但在速写中,前一天草稿中的床头肖像有了变化,逸笔草草,介于肖像和风景之间。右墙上的两幅肖像依然模糊不清,并且多了两幅内容不明的画作。同一天,在写给提奥的信(第707封)里,梵高写道:“我在这个下午完成了这幅画。”在文森特的画作中,这是难得的有确切创作日期的记录。6973D88E-F154-4958-A2A9-D419F8A76385

考虑到他每日集中写信的习惯,那一天可能是先完成油画,然后写了附有速写的信,因此卧室系列的第二幅作品是那幅“尺寸30号”的油画。根据“褪色不均的红色地板”的描述,从现存的三幅油画中将它识别出来,并不困难,正是现存阿姆斯特丹梵高美术馆的《卧室》。阿姆斯特丹版本的色调偏蓝绿,应该是颜料褪色所致(它遭遇了一次水患),博物馆使用电子技术重建了一个电子版本,恢复了“浅紫色的墙”和总体的紫罗兰色调。本是强烈的对比色,却能达到奇妙的和谐,这是文森特的色彩追求,也传达出他对自己卧室的幽闭安宁氛围的喜爱。在油画中,右墙上的两幅肖像终于清晰,确实是这一时期文森特挂在卧室墙上的两幅—为欧仁·博什和米利耶中尉绘制的肖像,在文森特心目中,他们分别代表着“艺术”和“情爱”。绿色的母亲变成一棵绿色的大树,是将母亲形象变形隐匿起来。“艺术”与“情爱”俯瞰着空床,构成文森特的禁欲兄弟会之梦。

三

一八八八年十月二十三日,高更抵达阿尔勒,走进了文森特的黄房子。惜乎文森特期待的兄弟情谊,在高更那里只是对手间的较量,高更看重的是与经纪人提奥的关系,对提奥的兄长只是敷衍而已。未到一周,文森特给提奥的信(1888年10月29日,第715封)中不安地写道:“我还不知道高更如何看待我总体的装潢,我只知道有些东西是他喜欢的,比如《播种者》《向日葵》和《卧室》。”实际上高更并不满意文森特为他布置的房间,很快购入一系列家居用品,把文森特精心挑選的床品扔了出去,换上从巴黎带来的床单,还让人从布列塔尼寄来了陶器、餐具、银器、蚀刻版画和一把剑。文森特内心的失落可想而知。

十一月中旬,文森特同时收到妹妹和母亲的来信,母亲来信很是罕见,可能是对绿底肖像这个信息的友好回应,实际上这幅绿底肖像从来没有寄给母亲,后来文森特认为这幅画不能令人满意,或许是退缩心理所致。母亲的来信触动他回想起父母的花园、自己的童年时光,他甘心接受高更的“指导”,一改写生习惯,凭借记忆作画,完成《埃滕花园》。该画从构图到意象皆有很强的高更风格,左侧展示的是母亲和妹妹薇儿在花园里散步,右侧有一位正在做园艺的女仆。文森特给妹妹的信(1888年11月12日,第720封)里说,深紫色和柠檬黄能代表母亲的性格,此幅大画将放在他自己的卧室里。他还告诉薇儿:“我的朋友,印象派画家高更,现在正住在我这儿,我们在一起特别快活。”在信中报喜不报忧,是文森特的习惯,而真实情况是,文森特对高更的态度很快就从崇拜转为苛责,他不再接受高更的居高临下,开始笨拙地反击,但反击的目的是为了拉近距离。其结果当然就是不停地交战、和解、再交战,两人几乎每天都在争吵。

巧合的是,就在这两个月里,高更的布列塔尼系列通过提奥的经营获得成功,而文森特自己却没有这种幸运。他一方面租下黄房子的另外两个房间来挽留高更;另一方面又对高更疑神疑鬼,陷入被迫害妄想,甚至拿出送给高更的绿色自画像,用颜料溶剂将题辞“我的朋友”抹个干净。在高更那一边,他画了《为向日葵作画的梵高》,准备送给提奥以示答谢,但他故意把文森特画得粗鲁愚钝,颇像一只猿猴,也可见二人龃龉之深。高更在黄房子一共住了九周,十二月二十三日,高更宣布要离开阿尔勒,恰在此时,又传来提奥向乔安娜·邦格求婚成功的消息。在双重被弃的幻觉下,文森特崩溃了,割下了自己的耳朵。

精神分析学界关于割耳事件的解释并不一致,卢宾认为:“伤残是与关怀和爱抚相联系的。用割下的耳朵来展示可怖的童年记忆,同时向一个‘母亲替代者表示,他是一个被阉割的、不值得害怕的人,他不是母亲心目中的残忍者或粗鲁之徒,他是需要母亲并应该得到母亲照看的受害者。”就像他用同一个调色盘既画母亲肖像,也画“和尚自画像”,还把这幅自画像送给高更,高更对于文森特而言,类似于“母亲替代者”,因此当高更试图离去,面对被抛弃的恐慌,文森特重新回到孩子的角色,他狂躁地攻击自身,希冀获得对方的关注和爱护。

至于“亲爱的提奥”,他不仅是梵高的兄弟、伙伴和金主,也是他的精神治疗医生、“父亲替代者”。作为叛逆的长子,文森特被剥夺的东西都给了提奥,于是他认为弟弟欠了自己应该得到的东西,像个小孩子一样索求无度。文森特对提奥有高度饱和的爱恨交加情绪,感激与抱怨同样多,迁怒与责备经常有。他为父母和妹妹薇儿都画了像,却从不曾为弟弟画像,也许在潜意识里,“拒绝为提奥画像意味着他试图阻止提奥来分享自己的不朽”。

为了保住亲密关系,文森特也会使用操纵手段。奈菲和史密斯提出,不能尽信文森特书信中的“字面意思”,他在信中向提奥倾诉了多少心里话,同时就在内心隐藏了多少真实想法,他可能会情感勒索,也可能会施展话术—字里行间引人注意的沉默、耐人寻味的不合理推论、过度的体贴或是闪烁其词的省略,都是他用以掩饰痛苦、憎恨、屈辱和挫败感的手段。

对于文森特来说,提奥的婚姻是对兄弟关系的背叛,也是对个人财务安全的威胁。边缘型人格障碍患者最担心的就是被抛弃。当提奥告知文森特自己“订婚”的消息时,文森特有意将“订婚”曲解为“和好”,这是他不愿直面现实的心理机制在从中作怪。总之,怕被高更抛弃,更怕被提奥抛弃,提奥来信是“割耳事件”的另一个重点所在。

四

如果阅读文森特从病中清醒过来后所写的书信,会觉得他理智、善解人意;唯有对照病历和他人记录才会知道真相:他一次次精神病复发,三次被强制送入阿尔勒的主宫医院,医院给他的诊断是“狂躁症,并伴有精神失常”。即便在出院的间隙,他的精神状态也不太稳定,信件中他忽而自吹自擂,忽而妄自菲薄,对重要的事情轻描淡写,在自我欺骗和莫名愤怒之中摇摆。比如他先是自称和高更仍是朋友,谎称高更“基本上一直守在医院”,然后主动写信联络高更,不久又尖刻指责高更背叛印象派事业,愤愤要求高更归还从黄房子中“偷走”的《向日葵》。在一个比较稳定的时刻,他对提奥说:“当我痊愈后再次看到我的画作,我觉得最好的还是那幅《卧室》。”(1889年1月22日,第741封)6973D88E-F154-4958-A2A9-D419F8A76385

这段出入主宫医院的时间,他还完成了另一个系列《摇篮曲》。出现在画面上的“母亲”是以邮政官员鲁林的夫人奥古斯汀为模特的,他们一家对梵高很友善。画面上,鲁林夫人手中的绳子牵动着摇篮,而没有出现在画面中的婴儿摇篮,才是文森特的心之所指。就像他曾经希望在自己的白松木床上画上“有婴儿的摇篮”,“摇篮”意味着退行到婴儿时期,享受无条件、无界限的母亲般的关爱。同时,“母亲”手中的绳子神似婴儿的脐带,边缘人格障碍者总是如同手握脐带的孩子,环顾四周,希望连接到“照料者”/“母亲替代者”身上,获得情感能量。这种关系,他曾经执着地向母亲、提奥和高更等人寻求,终未获得。所以“摇篮曲”同时也是“心曲”。

不幸的是,在他住院期间,罗讷河水上涨,黄房子房间发霉,很多作品都被损毁,《卧室》也在其中。四月,文森特得以离开主宫医院回到黄房子,心痛地想要挽救自己的心血,他把《卧室》《摇篮曲》等作品从画框上取下,包裹好装箱寄给提奥。在他告诉提奥(1889年4月30日,第765封)值得配上画框的画作里,《卧室》赫然在列。

一八八九年五月,文森特入住圣雷米的精神病院,在此被诊断为“潜伏性癫痫”。与“精神失常”相比,“癫痫”是文森特比较能接受的病名,他的精神状态有所好转。在医院划拨给他的画室里,他第五次绘制《摇篮曲》,并认为圣雷米的窗外景色可以构成《卧室》的绝佳搭配。此时提奥在忙自己的婚事,对文森特比较冷淡,文森特用小事情去麻烦提奥,是保持联系的策略。他指点提奥花钱装裱《卧室》(1889年5月23日,第776封),还建议提奥去找高更索要装裱师的地址,内心的曲折幽微浮于纸面。可是,提奥的心思都在新的小家庭上,并没有完成这个工作。于是没过多久梵高又发出了新的请求(1889年6月9日,第779封),希望提奥将《卧室》寄到圣雷米,照着重新画一幅。提奥接信后告诉文森特(1889年6月16日,第781封),他将寄回《卧室》,并建议不要在帆布上修补—它会被修复的,而是另外复制一幅。文森特则回复提奥(1889年6月18日,第782封),如果这样,莫若把《卧室》装裱后再寄过来。在文森特与提奥的往来信件中,针对一幅画如此琐屑的对话空前绝后。

在六月九日的信件(第779封)中,文森特对《卧室》的重要性进行了解释:

问题在于,在一个人所完成的诸多作品中,总有一种是感受尤深、欲求尤多。并想永远保持原样的。当一幅画引起我的兴趣,我总是忍不住问自己:“在哪栋房子、哪个房间、哪个角落,在谁的家里,它会更加合适、得其所哉?”因此,哈尔斯、伦勃朗和维米尔的画作,只适合挂在荷兰的老房子里。现在轮到印象派画家了,再一次,如果室内没有艺术作品是不完整的,那么绘画不与周围环境协调、远离所处时代,也必然是不完整的……

《卧室》之所以在文森特的心目中如此重要,除了“感受尤深”的“家”的一面,还有认为印象派艺术作品可以装饰现代住宅的一面,他自己的《卧室》就是绝好的例子—印象派肖像画和风景画可以装饰自己卧室,《卧室》本身又可以装饰他人的房间。这种“嵌套结构”也是理解文森特“画中画”的线索。

美国芝加哥艺术博物馆的《卧室》及局部

从七月中旬到八月底,文森特的精神状况又频繁出现问题,直到九月初迎来又一个清醒时期,他才完成了第四幅《卧室》和两幅自画像。在给提奥的长信(1889年9月5日、6日,第800封)中,文森特自信地认为:“我重画了《卧室》,这一幅肯定是最好的,迟早要装裱。”同一封信里,他还提到新创作的两张自画像,一张“消瘦,像鬼一样惨白,暗蓝紫色的背景,一头黄发”。另外一张则截然不同,画像上的他泰然自若,身穿挺括的亚麻新西装,背景是粉蓝色的漩涡,熠熠生辉。也就是说,在同一时段他画出了两个自我:真实的和理想的,给自己看的和给别人看的。

第四幅《卧室》现藏于芝加哥艺术博物馆,与前一幅的显著不同在于右边墙上的“画中画”,“画家兄弟会”被一对“夫妻”的肖像所取代。细看,丈夫肖像正是文森特新近的自画像—更为阳光的那一幅;夫人肖像画了一位金发女士,身穿类似婚纱的白衣。在文森特的画作中尚找不到与金发女子接近的“原型”,它有可能是一张“想象画”,只是表现一个“普通新娘”而已。

一八八九年四月十七日,提奥与乔安娜·邦格结婚,病中的文森特未被邀请参加婚礼,母亲和妹妹等人全家欢聚,对长子的精神疾病采取回避态度,连提奥都有一个多月没有写信给他。桩桩件件,对文森特而言是雪上加霜。当提奥终于写信报告婚讯,又不当地催促哥哥也娶个妻子,文森特不无酸楚地说:“还是把婚姻留给心态平和、诚实正直的人吧,我这么做是对的,我的过去如此沉闷腐朽而又支离破碎,无法建立光明美好的未来。”过去的失败经历过于痛楚,因此他对家庭的向往与对家庭的逃避是一体的,越是向往,越是退缩,甚至越是想要,越是要提前拒绝。这一次,他画的一对夫妇分隔在相框中,双双俯瞰着双人空床,又亲密又疏远,是对提奥大婚的变相抗议,也是对自己恐婚的曲笔表达。此外,这一版《卧室》的墙面变成了更深邃的蓝色,地砖由红色变成蓝绿色,地砖的十字纹理更加鲜明和破碎,家具的色调也更为灰暗,呼应了文森特孑然一身的孤独感。

五

文森特有兩个弟弟和三个妹妹,除了提奥和薇儿,其他家人都与他相当疏远。在某种意义上,一直未嫁、与母亲同住的薇儿承担了纽带工作,连接着文森特与母亲。特别是在人生的最后几年,当文森特的信越来越长、提奥的信越来越短时,薇儿的来信带来了属于家的些许温暖。从一八八七年十月到一八九○年六月,文森特给薇儿写了二十一封信,但薇儿写给文森特的信没有被保存下来,对照之下,同一时期提奥写来的信文森特都收藏得很好。或许是因为薇儿不必承担“看护人”角色,文森特与她的关系最为健康,他给薇儿的信也总是自由并真诚的。在创作卧室系列的两年里,他频频流露出对荷兰故乡与青春岁月的怀念,以及盼望与母亲和好如初的心情。6973D88E-F154-4958-A2A9-D419F8A76385

一八八九年九月十日是母亲安娜七十岁生日,而且母亲和薇儿预备十一月从布雷达市搬到莱顿。九月十九日,文森特给母亲和妹妹分别写了长信,许诺将寄出一批画作,供她们装饰莱顿的房间(第802封、803封)。这批画在九月底就寄给了提奥装裱(第806封),包括一幅自画像以及一幅尺寸略小的《卧室》,是为奥赛版。文森特对提奥说,这是一个好的开始,他很希望家中的女士们拥有小小的收藏,为此他将复制自己认为最佳的作品赠予她们。

与《卧室》一起送给母亲和妹妹的自画像,是他毕生最后一张自画像。文森特一生中画过三十余幅自画像,时而像个农民,时而像个绅士,时而显得弱小,时而强壮无畏,从精神分析的角度看,这反映了他自我形象的不稳定。与其他自画像相比,这一幅的突出特点是少了他标志性的胡须,由此也被称为《无髯自画像》。此时文森特已经三十六岁,而在画上显得年轻得多,几乎有些孩子气。或许,他的初衷是让母亲忆及他的青年时代,为此在动笔前剃须刮脸,郑重其事。但是眼神的空茫和嘴唇的惨白,还是使得这幅画流露出些许忧郁与脆弱。在母亲面前,他希望自己依然是个“孩子”吧。

最后一幅《卧室》的“画中画”又有新变化,左边的男士肖像无疑就是《无髯自画像》,旁边的女士肖像,画了一位不知名的黑发女子。研究界对这位女子是谁素有争议,比如同一时期梵高画过一位黑发高髻的女士肖像,此前阿尔勒咖啡馆的老板娘吉诺夫人也是一头黑发—梵高一共画过她五次,不无钟情的成分。但是,在送给妈妈和妹妹的画里,绝不会出现“危险的陌生人”。对照照片当能发现,这位黑发女子,其实就是妹妹薇儿。薇儿的中分发髻、高鼻子,特别是坚毅的嘴角,都得以表现。通过这样的安排,文森特营造的是手足并肩、亲人环绕的幻境。如此一来,阿尔勒的卧室就与莱顿的“母亲的家”有了关联。参考他对于“室内画”的议论—“在哪栋房子、哪个房间、哪个角落,在谁的家里,它会更加合适、得其所哉?”—一定是把《卧室》挂在母亲的卧室最为合适,这样文森特与薇儿既看护着文森特的空床,也以“画中画”的形式,“现身”在妈妈的房间。

讽刺的是,在一年前他殷殷希望黄房子成为自己的家,现在他被困在圣雷米的精神病院,提奥不想让他去巴黎,母亲和妹妹也无意让他去莱顿,他把《卧室》送给母亲补壁,潜意识是希望得到母亲的照看,他把妹妹画在自己旁边,也是对薇儿的一种讨好。此时,文森特的心境已经变化,不再能从《卧室》上看到安宁,画上分明是满当当的家具陈设,他写给薇儿的信里却形容:这是一间“丑陋的”“空荡荡的卧室”(1889年10月21日,第812封)。

薇儿这位最小的妹妹,有着和文森特最为相似的曲折人生。她从来没有追求者,未来似乎也不会有追求者,但是她爱读书,写过小说,单纯,心肠很软。文森特一度动过撮合画家朋友伯纳德与薇儿的念头,可是他后来与伯纳德友谊破裂,不了了之。文森特对于妹妹有温情,也不乏心理攻击,他嘲笑薇儿读书的品位,批评薇儿的循规蹈矩,但总体上他是把薇儿引为同道的,曾不无感慨地写道:“我们必须臣服于这个时代顽固的麻木并接受自己的孤独。”他还预言薇儿将和他一样,度过“贫穷、多病、衰老、疯狂而又放逐的一生”。的确,在文森特和提奥先后辞世后,薇儿加入了一个妇女工作委员会,该委员会对于荷兰国家妇女工作局的创设亦有贡献。但是在一九○二年,薇儿先是被拘留,继而被送入一家精神病院,历经近四十年的磨难,于一九四一年在精神病院去世。

从一八八八年到一八八九年,《卧室》系列一再被描绘,总体布局不变,而“画中画”一直在变,床头的“母亲”隐身于风景,床边的“对像”以“画家兄弟”折射与高更的关系,再以“理想夫妻”折射与提奥的关系,最后以“并肩兄妹”折射与薇儿的关系。在种种变化后面,是他一次次的心理创伤,以及对于亲密关系的永恒焦虑。在种种变化之外,不变的是那张有两只枕头的双人床,始终空空荡荡。

一八八九年十二月二十三日,距离割耳事件整整一年,距离下次严重发作只有一天,在写给薇儿的信(第832封)里,他提及自己为母亲画的画,还有著名的《惠斯勒的母亲》,并摘录了自己作画时想起的诗:

穿过冷酷的责难和诽谤的摧残,

我的灵魂所追寻的女人是谁?

……午夜祈禱中的惨淡和清瘦,

是她失血的面容,我的所爱……

参考资料:

梵高书信编号,根据梵高书信电子数据库:https://vangoghletters.org/;

《世间的陌生人—梵高心理传记》,[美]艾伯特·J.卢宾著,程应铸译,华东师范大学出版社2022年版;

《梵高传》,[美]史蒂芬·奈菲、[美]格雷高里·史密斯等著,沈语冰等译,译林出版社2015年版。6973D88E-F154-4958-A2A9-D419F8A76385