蜜蜂与诗人

史凤晓

在神话、宗教、历史与文学作品中,小小的蜜蜂参与了诸多要事。它们给予天神和神子们甜蜜的童年,预言未来的伟大诗人,预示一个人的命运、一个国家的兴衰等。诸多神话传说与历史事件将蜜蜂升至神坛,使得它们颇具亚里士多德所说的“神性”。与此同时,它们与诗人關系密切,被诗人青睐与自喻,是诗人书写的主题与抱负。在荷马的笔下,它们与仙女同居洞中。在《山海经》中,中次六山之首“平逢之山”上有神,“其状如人而二首,名曰骄虫,是为螫虫,实惟蜂蜜之庐”。山上的蜜蜂与神都“蜇人”,且同居一地。这不难说明在上古时代的中国,蜜蜂也颇具神性。蜜蜂在中国诗人的生活与书写中亦举足轻重。杜甫曾因蜂蜜而向往同谷,杨万里的“蜂儿不食人间仓,玉露为酒花为粮”,尽显蜜蜂的仙性与神性。

在希腊神话中,第二代天神克洛诺斯预见自己将被儿子中的一位推翻。为确保万无一失,他决心把妻子瑞亚生的所有孩子皆吞入腹中。第三代天神宙斯将要出生时,瑞亚为了保护他,选择在克里特岛的爱达山上的狄克忒(Dicte)山洞里分娩。此山洞为蜜蜂居所,按照律令,人神皆不能入。但在第一代天神乌拉诺斯与天后盖亚的支持下,瑞亚在那里生下宙斯。负责照看小宙斯的仙女梅丽莎与阿马尔忒亚,在他哭时,会击打铙钹掩盖哭声。成群的蜜蜂也会闻声飞入洞中,以花蜜喂养小宙斯。

古罗马诗人维吉尔在《农事诗》(Georgics)以蜜蜂为主题的第四卷中,简短地复述了天神与蜜蜂之间的故事。他认为,蜜蜂之所以天生有组织、分工明确、能建蜂巢、勤奋且能酿蜜,是来自天神朱庇特(宙斯在罗马神话中的名字)的奖赏。这奖赏是因为它们曾闻着悦耳的声音去洞中喂幼年的他。维吉尔在他的故事中并未提到击打铙钹之事,只是说,侍从们的盾牌碰撞起来像是铙钹之声。不过,他确实在同一卷中提到了,蜜蜂在自然女神西布莉(Cybele)的铙钹之声中回巢。且勿论这神话传说的真假,蜜蜂应着铙钹之声聚集在一起是确有其事的。古罗马农学诗人与执政官瓦罗(Varro)在完成于公元前三十七年的《论农业》中提到,无论蜜蜂多么分散,只要有人击打铙钹,它们便会聚在一起。拍手的声音也可以达到同样的效果。因为蜜蜂对乐声的感知,且多居荒山,就如缪斯女神们居于赫利孔山峰,瓦罗称它们为“缪斯的有翼侍从”(The winged attendants of the Muses)。

蜜蜂作为“缪斯的有翼侍从”,与诗人有着千丝万缕的传奇与浪漫关系。田园诗创始人,古希腊诗人忒奥克里托斯(Theocritus)在《田园诗》(Idylls)的第七篇讲述了蜜蜂与诗人的传奇,对后世诗人影响颇大。牧羊诗人克梅提斯被邪恶的主人囚禁在木箱中,但缪斯女神给他灵感让他唱出如蜜的歌谣。成群的蜜蜂受到吸引,从最甜美的花朵中采蜜喂他。主人本想饿死他,结果,如忒奥克里托斯所写:“幸福的克梅提斯,这种甜美的命运是你的!/箱子是你的住所,蜂巢是/你的食物,你确实安然度过了那一年。”忒奥克里托斯并未解释“邪恶的主人”囚禁克梅提斯的原因。但是,在他之前有一类似的传说。一位牧羊人总是将主人的牲口定期献祭给缪斯女神,愤怒的主人把他关在箱子里,断其饮食,且责骂说让缪斯女神去救他吧。两个月后,主人打开箱子,发现牧羊人竟然还活着,箱子里满是蜂巢。忒奥克里托斯用了这个故事,却只是将主人定义为“邪恶的”,并未交代来龙去脉。至于他的牧羊诗人是否犯了与传说中的牧羊人一样的错误,我们无从得知。但相同的是,这两位牧羊人皆为缪斯女神所救。在忒奥克里托斯的诗中,是缪斯让克梅提斯唱出甜美的歌谣,让蜜蜂驻足。

华兹华斯在《序曲》第十一卷中忆及自柯勒律治处听到的忒奥克里托斯诗中的故事:“我听你讲述蜜蜂如何以蜜喂养/神圣的克梅提斯,他被对神不恭的主人/囚禁在木箱中;你说蜜蜂们是如何/从鲜花盛开的林间或花田满载而来,/喂养箱子里的他,维持他的生命,数月如一日,/因为牧羊人,那个被神佑护的人!唇间/沾满了缪斯的花蜜。”当时柯勒律治远航要去西西里、埃特纳火山这些地方,勾起了华兹华斯自儿时起对这些地方的情愫,以及他和柯勒律治对此共有的回忆,即,忒奥克里托斯的诗歌。当然,华兹华斯重述这个奇迹,有着自己的希冀。这是他对缪斯垂青的渴望,希望自己也可以像克梅提斯一样,如他所仰慕的斯宾塞、莎士比亚、弥尔顿一样,唱出缪斯琼浆一样甜蜜的歌谣。蜜蜂与诗人的千年关联在这里得到新生。

蜜蜂作为“缪斯的有翼侍从”,奉缪斯之命拯救其落难的信徒,也被这些信徒们歌咏,更在某种程度上成为他们的追求与抱负。诗人最渴望的便是缪斯女神的青睐,蜜蜂这个轻盈的“缪斯的有翼侍从”自是他们的向往。荷马、赫西俄德、维吉尔直到后世的斯宾塞、弥尔顿、华兹华斯等谁在写长诗时不是先呼唤缪斯女神再开始诗行?他们更常常在书写过程中遇到困难时再次呼唤缪斯女神的襄助。哪位诗人不想受缪斯女神差遣,唱出万古不朽的甜美歌谣?

蜜蜂不仅是缪斯的侍从,为她们完成这样或那样的使命,有时候也作为缪斯的化身出现,这让蜜蜂与诗人们的关系又近了一层。在古希腊智者学派老菲罗斯特拉图斯(Philostratus)的《画记》(Imagines)中,缪斯女神化作蜜蜂为雅典人的舰队带路去征服爱奥尼亚。缪斯这样做是因为她们喜欢爱奥尼亚的水。看来,缪斯们不仅主宰诗歌,还偶尔涉足政治。但无论是诗歌还是政治,缪斯女神们所化身的是一群小蜜蜂而不是别的。或许因此,诗人常被比作蜜蜂。在柏拉图的《伊安篇》中,抒情诗人被比作蜜蜂,他们的创作被比作是在诗神的花园里酿蜜:“从流蜜的泉源吸取精英,来酿成他们的诗歌。”(朱光潜译)古罗马诗人卢克莱修在《物性论》中写给伊壁鸠鲁的序诗中,写“正像蜜蜂吮吸繁华盛开的林地的每朵花,/我们也以你的黄金的教言来养育自己—”(方书春译),他把自己比作蜜蜂,把伊壁鸠鲁的思想比作盛开的花朵。在这短短的两行诗中,蜜蜂与花朵的亲密无间不仅反映了这位古希腊无神论哲学家对两百多年后的古罗马诗哲们的影响与滋养,更是化解了这时空的距离。

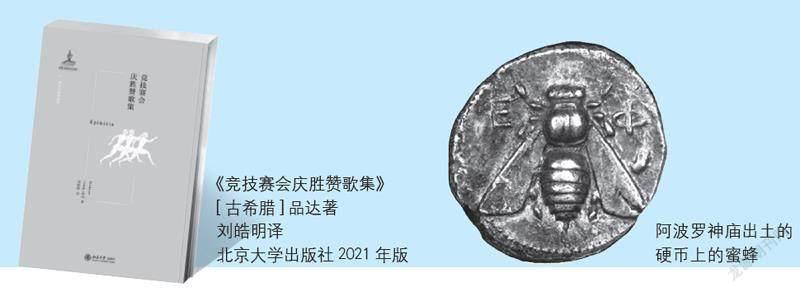

回到《伊安篇》中,与伊安对话的苏格拉底特别强调诗人们这样自喻是没错的,因为诗人是“一种轻飘的长着羽翼的神明的东西”。苏格拉底在证明这种合理性时,没有仅停留在轻飘的外表与酿蜜行为的相似上。说外表终归有些奇怪,因为无论如何,诗人作为人,不可能長翅膀的。诗人自喻为蜜蜂的合理性在于,诗人“不得到灵感,不失去平常理智而陷入迷狂,就没有能力创造,就不能作诗或代神说话”。柏拉图与他前后时代的人们,无论是希腊罗马还是周边地区,无论是神话、宗教故事,还是文学作品,都已熟谙蜜蜂的迷狂与代神发言这一点。号令蜜蜂喂养小宙斯的梅丽莎不仅是第一个教会人们将蜂蜜与水混合饮用的人,而且她的名字“梅丽莎”在希腊文中就是蜜蜂之意。瑞亚与月神阿特弥斯等的女祭司都叫梅丽莎,被罗马人奉为伟大的母神(Magna Mater)库伯勒的首位女祭司也是梅丽莎。她们照顾神庙,传递神谕。因此,梅丽莎/蜜蜂也具有了预言能力。古希腊抒情诗人品达(Pindar)在《竞技赛会庆胜赞歌》中将德尔斐阿波罗神庙中的女祭司皮提亚称为“德尔斐的蜜蜂”。在这首诗的希腊文中,“蜜蜂”就是“梅丽莎”(《竞技赛会庆胜赞歌集》,刘皓明译,北京大学出版社2021年)。她预言波仑奈斯托之子巴托斯会是居热内的国王。意大利诗人阿里奥斯托在《疯狂的奥兰多》中将能够预示未来的善良女巫师命名为梅丽莎。蜜蜂受缪斯或众神的驱使给出一个又一个预言,而诗人亦是被神凭附才创作出优美的作品,他们都是“神的代言人”。而且,据传说,德尔斐的第二座阿波罗神庙是由蜜蜂所建,后来出土的德尔斐的一些硬币上也确实印着蜜蜂图案。女先知或女祭司被冠以“蜜蜂”的称号,在苏珊·沙因伯格(Susan Scheinberg)看来,还有一个原因是,她们说预言时的声音与蜜蜂的嗡嗡声音很相似。

在柏拉图之前以及之后的很多时代,诗人作为神的代言人这一身份一直为人所歌颂。荷马在《荷马史诗》与其他诗作中不止一次提及,一个世纪之后的赫西俄德在《神谱》的开始说,缪斯从一棵粗壮的橄榄树上摘给他一根奇妙的树枝,并把一种神圣的声音吹进他的心扉,让他“歌唱将来和过去的事情”(张竹明、蒋平译)。无论是柏拉图所说的诗人代神发言,还是后来古罗马诗人贺拉斯在《诗艺》中所说的诗歌对“神的旨意”的传达,都是对这个传统的继续。英国历史学家与思想家托马斯·卡莱尔后来称呼诗人为“Vates”,即拉丁文的“预言家、先知”。这里的“预言家、先知”又回到梅丽莎/蜜蜂所作为的女祭司、女先知了,他们都是受神启而预言。也是在这个意义上,蜜蜂与诗人的关系更加融合了。《圣经·旧约》之《士师记》中,希伯来女先知底波拉(Deborah)的名字的含义也是蜜蜂。蜜蜂与先知的关系在希腊与希伯来文明中如此具有共通性。蜜蜂、先知、诗人这三个形象就这样在预言这里合体了。

蜜蜂与诗人们不仅都代神发言,在这样做时也都处于一种迷狂状态。《伊安篇》中特别强调,抒情诗人们得到灵感陷入迷狂时才有能力作诗或代神说话。早在柏拉图之前,荷马的《献给赫耳墨斯的颂诗》就特别指出,三个“蜜蜂少女”只有在疯狂状态中才能准确地预言。埃斯库罗斯在《阿伽门农》中塑造了于迷狂中预言特洛伊与阿伽门农的毁灭的特洛伊公主、阿波罗神庙女祭司卡桑德拉的预言家形象。伴随着预言是歌队的评断,其中之一如是:“你被神灵捏住,心里着魔。”(陈中梅译)柏拉图亦反复在作品中强调,女祭司们多半是在迷狂状态中才能为希腊造福。苏珊·沙因伯格认为,无论是蜜蜂少女饮蜜而醉,方能准确预言,或是男女祭司进入迷狂状态才能预言,均来自于一种传统,即,宗教仪式化地对神圣的醉人液体的饮用,会将神带入先知体内,向他们开启来自神圣世界的信息。

而诗人的疯狂也是自成一个传统。柏拉图笔下伟大的诗人如荷马等无一不是在被神灵凭附陷入迷狂的状态中才能创作吟唱出伟大的诗作。莎士比亚在《仲夏夜之梦》中写,诗人就像疯子与情人一样,他们的“眼睛在神奇的狂放的一转中,便能从天上看到地下,从地下看到天上”(朱生豪译)。其中“狂放的”英文是“frenzy”,原本是一名词,在莎士比亚时代,这个词是“疯癫、疯狂”(madness)之意。诗人的想象力就在这疯狂的一转中实现。莎士比亚之后两百多年,英国批评家哈兹里特在其《诗歌总论》(On Poetry in General)中写道:“荷马赞颂阿喀琉斯的狂怒:难道这位英雄不是和诗人一样疯狂吗?”诗人们的疯狂,与蜜蜂少女或祭司们预言时的疯狂,都是他们受到神启时的状态。在这个传统中,迷狂不是一种不体面。蜜蜂/祭司们的迷狂与预知未来这一最体面的技能相连,诗人们则是因迷狂而站在了诗歌门内。按照柏拉图《斐德若篇·论修辞术》中苏格拉底的话来说,神志清醒的诗人与情人,在迷狂的诗人与情人面前都是黯然失色。因为,这种迷狂是由于“神灵凭附而来”(朱光潜译)。

蜜蜂不仅与诗人一样可以预言,它们亦能向世人预示未来的伟大诗人,而这无疑让蜜蜂与诗人关系更密切,让诗人对蜜蜂情感更浓烈。老菲罗斯特拉图斯在其《画记》第二卷的第二十篇中,在对一幅画的描述中生动地讲述了蜜蜂对品达的预示。画上蜜蜂栩栩如生,其口、脚、翼清晰可见。老菲罗斯特拉图斯问:“为什么这些聪明的昆虫不在蜂房中呢?为什么它们在城市中呢?”他继而回答:“它们将要去达芬提斯(Daiphantes,品达之父)家施以启示—因为品达已经出生了,你可以看到—……为了自儿时便将这个婴儿塑造为精于和谐乐律之人;它们正在忙于这项任务。”品达出生时,房内回荡着铙钹之声,瑞亚的鼓声可闻,仙女们为婴儿跳舞,就连牧神潘也跳至房顶。达芬提斯据此猜想这会是一位不凡的儿子,因此把他放在月桂树枝以及桃金娘花枝编就的摇篮中。在画中,“房内的蜜蜂忙着对这个婴孩儿施法,将蜜滴在他身上,把刺收回,怕不小心蜇到他”。

因此,老菲罗斯特拉图斯不仅明言了蜜蜂的预言功能,还道出了蜜蜂的神力,即,通过滴蜜给婴儿让他成为拥有绝妙口才且会受神启的伟大诗人。老菲罗斯特拉图斯并未明确蜜蜂滴蜜的具体位置,是古希腊诗人安提帕特(Antipater of Sidon)在献给品达的颂歌中告诉我们的:“成群的棕褐色蜜蜂确实没有徒劳地将/它们的蜂蜜滴在你婴儿时期的唇上。”古罗马哲学家、政治家与雄辩家西塞罗在《论占卜》中,以其弟昆图斯之口说出关于蜜蜂预言的两个故事。其中之一便与滴蜜行为有关。婴儿柏拉图在摇篮中熟睡的时候,蜜蜂成群地“停在他的嘴唇之上”(戴连焜译)。后来被解释为,他将拥有罕见的绝妙口才(sweetness of speech)。西塞罗影响了后来基督教对蜜蜂这一预示功能的阐释。曾任米兰大主教与圣奥古斯丁的老师且被视为养蜂人的保护神的圣安布罗斯,在婴儿时期,曾有一大群蜜蜂塞满他的嘴。其父认为若孩子能活下来,一定会不同凡响。圣安布罗斯的私人秘书保兰记录了这一故事,说: “耶和华在这孩子的童年时代就使得下文显灵:‘良言如甘蜜般甜美。’(《箴言》第十六章)”(达瓦佑《蜜蜂与哲人》,蒙田译,海天出版社2017年)保兰所引用的《箴言》这句话的原文是:“pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.”(良言如同蜂房,使心觉甘甜,使骨得医治。)文中所用“sweet”一词,与西塞罗描写柏拉图未来口才时用的“sweetness”所用一样。而口才与蜜的关系早在《荷马史诗》的《伊利亚特》中已经出现:“嗓音清亮的/普洛斯辩说家,谈吐比蜂蜜还要甘甜。”(陈中梅译)

虽未详细解释,达瓦佑也粗略提及荷马、赫西俄德、品达、维吉尔等也都有与蜜蜂相关的传说。荷马、赫西俄德时期的希腊文学为口头文学(speech literature)时期,因此蜜蜂对雄辩口才的预示,在此期间的伟大诗人们这里,无论是事实还是传说,都是容易让人接受的。或许也是在这个传统的意义里,莎士比亚在《爱的徒劳》中造了一个词“honey-tongued”(“舌头上涂蜜的”)。这词本是形容鲍益这个角色,却被后人用来称赞作为剧作家和诗人的莎士比亚本人。诗人约翰·威孚称他为“舌头上涂蜜的莎士比亚”。诗人乔治·梅瑞狄斯(George Meredith)在《莎士比亚的精神》中描写他发自“涂蜜的唇角”的微笑。后人以这种直接或间接的方式传承着蜜蜂与诗人之间的连接。

蜜蜂对个人命运的预示,有其酿蜜一般甜蜜美好的一面,也有其叮蛰带来苦痛的一面。诗人们也同时关注到了这两点。老菲罗斯特拉图斯的蜜蜂为品达带来预示时,特别小心不要蛰到他。老菲罗斯特拉图斯的孙儿小菲罗斯特拉图斯(Philostratus the Younger)在他的《画记》中如此描述画中的古希腊悲剧家索福克勒斯:“蜜蜂以一种神圣悦耳的嗡嗡声对您施之以它们神秘的甘露。”索福克勒斯的诗行中被蜜蜂注入了蜂蜜,所以被阿里斯托芬等其他作家美誉为“善良缪斯女神的蜂巢”。但小菲罗斯特拉图斯劝诫别人要当心蜜蜂从索福克勒斯的唇间飞出蛰人。他或许是在指索福克勒斯作品中批判现实的一面。虽然索福克勒斯,如阿里斯托芬对他的评价那样,“生前温柔,身后温柔”(gentle on earth, gentle on death),但他在作品中对暴君、僭主等进行了毫不留情的攻击与批评,这是他虽然不多但却足够“蜇人”之处吧。

当诗人被比作蜜蜂时,抛却神话的元素,除了最明显的二者都很勤劳之外,蜜蜂能酿蜜带来甜蜜也能蜇人带来苦痛的特性恰好是,不同诗人创作的各异作品给人的感受。有的诗人与诗作怡人、甜美,讨人喜欢,如一些抒情诗人与歌颂爱情、神祇等的抒情诗歌;有的诗人与诗作批判、讽刺,让人惧怕,如一些讽刺诗人与批判、諷刺社会、世人等的讽刺诗作。

蜜蜂与诗人的另外一个共同之处是他们与不朽的关系。这要从关于蜜蜂诞生的传说—牛生蜜蜂(Bougonia)说起。公元前三世纪的希腊诗人阿基劳斯(Archelaus)在其中一首格言诗里称蜜蜂为“腐朽牛身的飞行后裔”。牛生蜜蜂被阿基劳斯与尼坎德等古希腊诗哲描述过,亚里士多德也表示听说过这一现象,但最早发现“bougonia”一词的是瓦罗,最生动详尽地描述这一传奇现象的则是维吉尔。

在其《农事诗》中,维吉尔从人类的首个养蜂人阿里斯泰俄斯(Aristaeus)开始对“牛生蜜蜂”的再现。阿里斯泰俄斯是阿波罗与女神库瑞涅(Cyrene)之子。他的蜜蜂在饥饿与疾病中全部消失,于是背对着神庙在佩涅奥斯河(Peneius)前向母亲哭诉。他声泪俱下怨母亲铁石心肠,对他不管不问。库瑞涅把儿子邀请至水下的居室中,告诉他,在喀尔巴阡山(Carpathian)上的林中,有一位名叫普罗透斯(Proteus)的老先知,对过去、现在与未来无所不知。库瑞涅说,必须要对这位老人五花大绑用蛮力才能从他嘴里得知蜜蜂消失的原因与解决办法。库瑞涅允诺会在炎热的中午把儿子带到普罗透斯的休息处,趁先知午睡时帮他抓住老人。库瑞涅叮嘱儿子,被绑住的普罗透斯会千变万化,幻化出虎豹蛇狮等各种动物的形状来反击,也会化成火焰试图烧掉绳子,但他变形越活跃,就越要紧紧地绑住他,直到他恢复原形。库瑞涅用一种甜蜜的仙露(多么像蜂蜜!)从头到脚洒在儿子身上。阿里斯泰俄斯的发间即刻散发出一种甜蜜的芬芳,四肢孔武有力。他在母亲的建议与帮助下抓到了老先知,得知了蜜蜂消失的原因与解决办法。原来,这一切源于他曾对神的严重冒犯招致了神的愤怒。老人解释说,是俄耳甫斯在惩罚他。而且,若非有命运女神在中间阻拦,他承受的惩罚会更重。

阿里斯泰俄斯曾被俄耳甫斯的新娘欧律狄刻的美貌吸引,对其进行疯狂追逐,致使只顾逃跑的她被藏在草丛中的七头蛇咬死。俄耳甫斯用音乐打动冥王给他一次机会把欧律狄刻带回人间,但条件是,在出冥府前,俄耳甫斯不得回头看妻子。快要见到光的时候,他莫名地回头看了一眼欧律狄刻,于是永远地失去了她。无论他如何哀求,如何奏出动听的悲伤乐曲,都无济于事。他在悲伤与思念中度日,再没有爱与婚姻的念头。酒神巴克斯的女信徒们认为自己受到了俄耳甫斯的鄙视,在疯癫中把他撕成了碎片,而他那石头一样冰凉的舌头还在哭喊着“欧律狄刻,啊!可怜的欧律狄刻”。听闻真相的阿里斯泰俄斯颤栗不止。库瑞涅安抚儿子说,既如此,他必须要向俄耳甫斯与欧律狄刻献祭求和,要恭敬地向欧律狄刻与她的仙女们祈祷、忏悔,要平息他们的愤怒。

库瑞涅告诉了阿里斯泰俄斯献祭的方式。他需要从自己的公牛中挑选四头上等的公牛,以及同等数量从未被套过牛轭的小母牛。要在女神的庙宇前升起四座祭坛,杀掉献祭品,让神圣的献血从喉咙里流出。然后,把那些牛的残骸丢在林木繁茂之处。九天之后,阿里斯泰俄斯需向俄耳甫斯献祭罂粟花、一只黑色母羊,然后回到草丛中以一头小牛献祭欧律狄刻。如此,他们的愤怒就会被平息。阿里斯泰俄斯毫不迟疑地按母亲的吩咐行事。他再次回到草丛中时,看到了一个奇迹:“从那些腐朽的牛身上,先是/发出阵阵蜜蜂的嗡嗡声,继而蜂声鼎沸,像巨幕一样升入树中,/他们像成串的木桃一样挂在摇动的树枝上。”维吉尔的这部长诗在奇迹里走进了尾声。对维吉尔而言,这并不是传说,而是事实,这是他对前文的蜜蜂知识的一种补充性解释。长诗的题目《农事诗》也说明这并非神话虚构之作。与维吉尔、贺拉斯共称罗马文坛三雄的奥维德,在维吉尔《农事诗》半个多世纪之后完成的诗作《变形记》中,也通过毕达哥拉斯之口讲述了这一故事:“掘一条沟,把一头祭过神的精壮雄牛埋了,腐烂的肚肠里就会生出采花的蜜蜂,这是人尽皆知,屡验不爽的事实。”(杨周翰译)奥维德讲起这些并不像是在讲一个神话传说,而是在陈述一个事实。腐牛生出的蜜蜂与牛一样勤劳,喜欢在田野里工作,会让人觉着小小的蜜蜂就是牛的灵魂的生发物。奥维德笔下的毕达哥拉斯是想借这个例子来说明“宇宙间一切都是不灭的,只有形状的改变,形状的翻新”。那么生与死之间也只是状态不同而已。无论这些话是奥维德借毕达哥拉斯之口来说,还是确实是出自毕达哥拉斯之口,都有据可依。素食主义者毕达哥拉斯曾声称自己的长寿源于长期饮用蜂蜜,那么借他口来说牛生蜜蜂之事且以此传递一切不灭的思想是最合适不过的。

诸多后人对“牛生蜜蜂”的解释中,法国历史学家儒勒·米什莱(Jules Michelet)在《虫》中阐释最具诗意与哲思。米什莱是从维吉尔《农事诗》中诗意生动的牛生蜜蜂说起的。米什莱认为大地之子维吉尔,这位大自然细致的观察者或许会弄错名称,但不会弄错真实情况。作为法国“历史学之父”米什莱,应该比谁都清楚,历史学家的真实绝不能混同于文学的真实。当米什莱认为维吉尔的牛生蜜蜂说是真实时,这多少都有些非同寻常。他是根据亲身经历来得出这样的结论的。米什莱在一八五六年的十月末去拉雪兹神父公墓为父亲与早夭的爱子扫墓。他看到“二十来只金灿灿的蜜蜂”(陈筱卿译)出现在阿拉伯大沙漠一样贫瘠的墓地里。他曾在儿子墓前栽了几棵柏树,父亲墓前有几株紫菀花,恰是那些花儿供那些蜜蜂们采集。但是,当蜜蜂们在尽情享用阳光时,米什莱发现那不是蜜蜂!因为那些小昆虫只有两只翅膀,而非蜜蜂的四只。他的言下之意是,维吉尔和他一样把那些昆虫错认为蜜蜂。但米什莱强调,维吉尔诗中的情况是真实的,即,腐牛体中真是生出了什么的。他认为维吉尔激活了“复活的典型”。米什莱认为这些金翅膀的昆虫生于死亡,只有蜜蜂可以与它们相媲美。这些“蜜蜂”们在墓地采撷“灵魂之蜜”与“未来的希望”。米什莱把维吉尔的《农事诗》视作不朽精神的颂歌:“在大自然的改变的神秘之中蕴藏着我们最美好的希望:死亡并非一种死亡,而是一种已经开始的新的生命。”

维吉尔在“牛生蜜蜂”中传递着什么样的不朽呢?奥维德在《变形记》的最后表达得清楚:“时光只能销毁我的肉身……我的精粹部分却是不朽的,它将与日月同寿;我的声名也将永不磨灭。”对没有娶妻生子的维吉尔来说,诗作是续他血脉的子孙。他的肉身会消亡,就如被献祭的牛身一样,但诗作会如牛身生出的蜜蜂一样复活他的身与名,世世代代,永不湮灭。维吉尔书写的不仅是蜜蜂,更是对不朽的渴望与抱负。一千多年后,莎士比亞将爱人的美与自己的爱永恒于十四行诗中,还有他让自己在诗行中不朽的信心与寄望。我们此刻回望千年前的诗人,他们肉身虽早已化为尘土,但其作品不正像那一群奇迹般的蜜蜂吗?飞越千年,酿成永久的甜蜜,滋养我们的灵魂。他们永在,这是灵魂与精神的不朽。正因为如此,意大利显赫的巴贝里尼家族徽章上刻有三只蜜蜂,表达着对家族不朽的期望;拿破仑加冕时,巴黎圣母院挂满了各种蜜蜂装饰,其皇袍上也绣有蜜蜂等,那是他对帝国不朽的野心;古代贵族的墓冢中也时而发现金蜜蜂,那寄望着他们对灵魂不朽的梦想。比·威尔逊在其《蜂房》中提到,以蜂蜜防腐的做法至少已经有四千多年的历史了。古巴比伦人、古埃及人、古希腊人等都曾这样做。据说,几千年后那蜜还是甜的。

蜜蜂与天神的传奇纽带,蜜蜂与缪斯的相伴相随,蜜蜂来自牛身的神秘传说,蜂蜜对生者的延年益寿,对逝者肉身的防腐等都将它与不朽以及不朽的可能紧密相连。诗人们以诗作期不朽的信心与愿望也是延续了数千年的传统。因此,蜜蜂尤受古代诗人与文人青睐,他们书写并自喻为蜜蜂,又或是以蜜蜂寄托自己的抱负。今天,我们再看到嗡嗡飞来的蜜蜂时,多半是想逃避它以及可能的伤害;我们再看到诗人时,多半是认为这是一个疯子。而这个疯子与柏拉图笔下的疯狂,莎士比亚诗剧中的疯狂大相径庭,甚至可以说是天壤之别,它不再有任何神性与灵性,而是一种耻辱的标签,是被嘲笑之处。

蜜蜂曾来自神的身边,预示着未来,诗人曾是天启神授者,歌咏着过去与将来。他们几乎是相互青睐,彼此成就。但近现代以来,蜜蜂与诗人的神性与不朽已经遥远得像一个梦,几乎成为被遗忘的传说。然而蜜蜂与诗人的纽带还在,只不过其相似之处现实与具体了很多。美国博物学家约翰·巴勒斯称蜜蜂为真正的诗人,认为无论是蜜蜂还是诗人的“产物总是能反映出它的环境以及超越其环境的某些东西”(《醒来的森林》,程虹译,生活·读书·新知三联书店2021年)。“超越其环境的某些东西”在蜜蜂这里是那滴“蚁酸”,关于诗人他没说,我想应是类似于“蚁酸”的创作过程与诗人的思想。有趣的是,两者虽皆已跌落神坛,他们之间的纽带尚在,或许,这也是一种慰藉吧。