解读课后习题 精准提质增效

连秋凤

摘 要 在“双减”政策背景下,“减轻负担”“提质增效”已成为课程改革的着力点。教师可着眼语文单元要素,正确解读课后习题,纵横关联,厘清教科书的编排逻辑和训练要点,找准语文要素落地的切入点,优化课堂教学,切实提高教与学的实效性。

关键词 课后习题 提质增效 《祖父的园子》

学生学业负担过重的原因是多方面的,而浅层次、低质量地解读统编教科书是造成学生课堂上“学无所获”“学而少获”的一个重要原因。只有着眼单元要素,纵横关联,以课后习题为抓手,找准落实语文要素的切入点,才能优化课堂教学,切实提高教与学的实效性。现以统编教科书五年级下册《祖父的园子》为例进行分析。

一、立体解读,让教学目标更明晰

课后习题是课程标准和语文要素在教学实践中的具体体现,是教师备课和学生学习的重要抓手。教师可以从不同年级和单元内不同课文的课后习题入手,进行对比分析,有利于教师准确把握教学目标[1]。

(一)纵向梳理,厘清训练要点

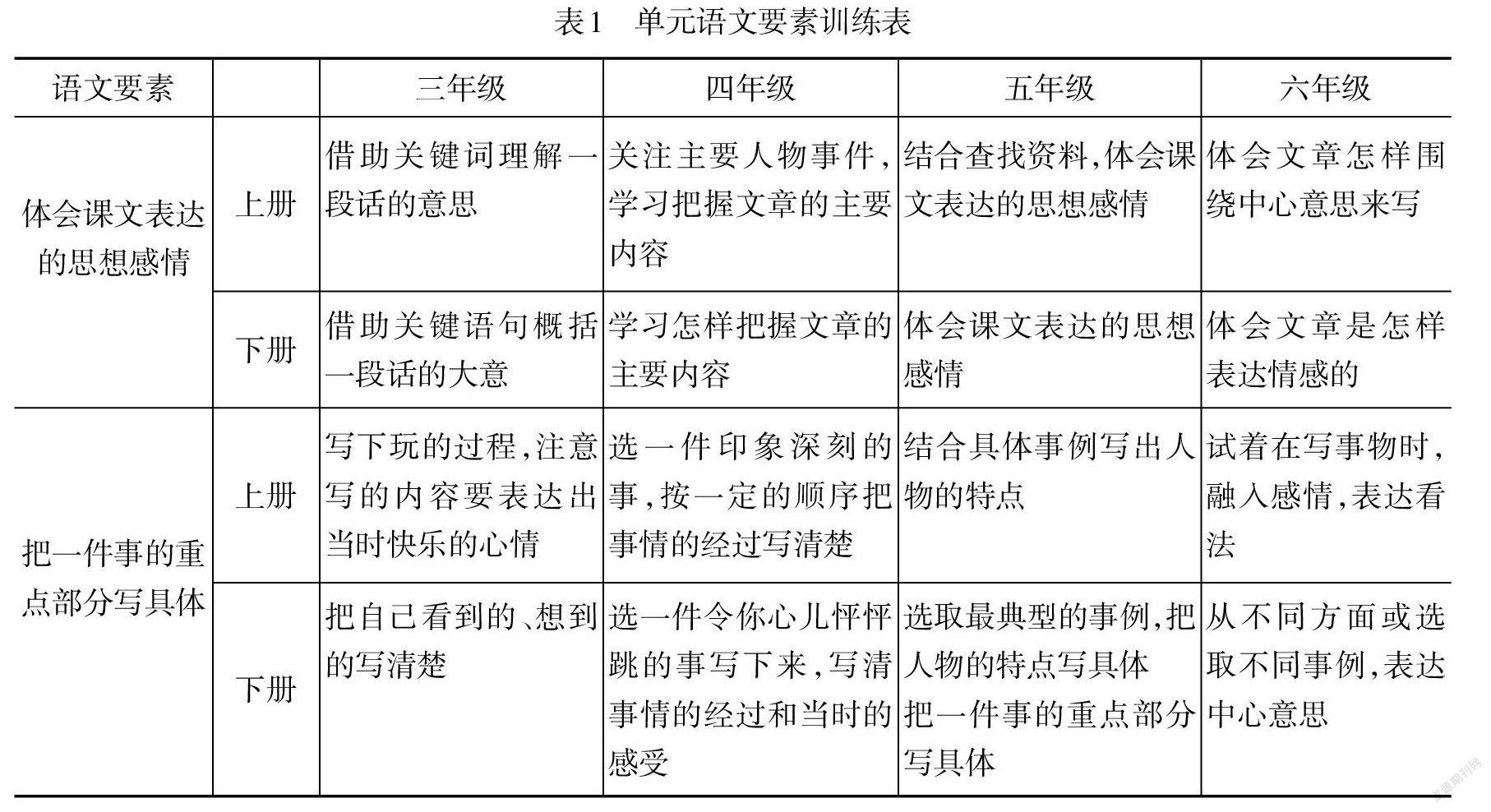

学生语文能力的提升,是一个长期积累的过程,统编教科书特别关注语文知识的内在关联,将语文要素梯度编排在各个年级中,呈螺旋上升趋势。下面,笔者以五年级下册第一单元的语文要素“体会课文表达的思想感情”“把一件事的重点部分写具体”为例,对其进行比较分析(见表1)。

从对表1的梳理可知,五年级下册第一单元的两个语文要素“体会课文表达的思想感情”“把一件事的重点部分写具体”既各有侧重,又相互融合,且都渗透在各年段单元中。纵观统编教科书各单元的语文要素,“体会课文表达的思想感情”的前提条件是“借助关键语句”“结合资料”等体会课文表达的思想感情,而“表达出自己的情感”则是对“体会课文表达的思想感情”的提升;“把一件事的重点部分写具体”的前提条件是“写清楚”,而“从不同方面表达中心意思”则是对“写具体”的提升。因此,在教学《祖父的园子》时,教师可以引导学生结合课后练习第一、第二题,了解“我”和祖父在园子里做了什么事,体会“我”内心的感受,并在朗读中进一步巩固体会情感。同时,在阅读教学时,需要引导学生学会抓住具体事例体会课文表达的情感,并迁移运用到表达中,让学生明白要想将情感表达充分,就要把一件事的重点部分通过几个方面写具体。

(二)横向联系,渗透学习方法

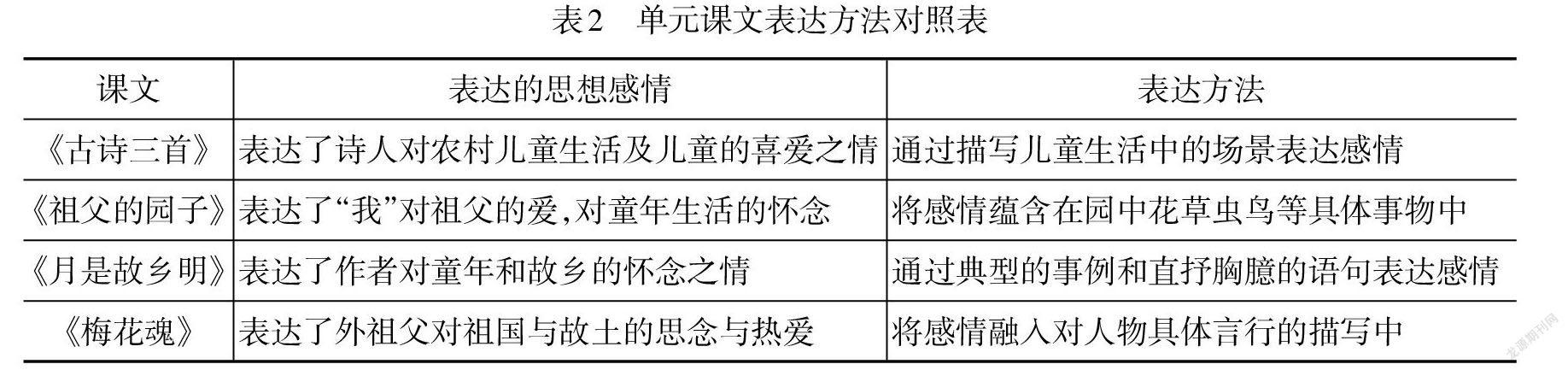

同以往的教科书相比,统编教科书课后习题不再是相互独立的,而是围绕单元要素整合设置,彼此之间相互联系。五年级下册第一单元的人文主题是“童年往事”,与语文要素双线并行且紧密结合,围绕“体会课文表达的思想感情”这一阅读要素编排了《古诗三首》《祖父的园子》《月是故乡明》《梅花魂》四篇情感浓厚的课文,但它们表达思想感情的方法却不同(见表2)。

四篇课文的课后习题与课前提示对如何“体会课文表达的思想感情”做了相应的引导,教师要树立单元意识,读懂编者意图,把每课习题置于整个单元的练习系统中思考,从零碎走向整体,循序渐进地巩固落实单元语文要素。

《古诗三首》《祖父的园子》是精读课文,《古诗三首》描写的是古代乡村中的儿童生活,课后第二题意在引导学生想象诗句描绘的画面体会诗人表达的感情。《祖父的园子》课后第二道习题是“读下面的句子,体会‘我’的内心感受,再从课文中找出类似的句子,和同学交流。” 这道题是落实本单元语文要素的落脚点,而“内心感受的体会”是通过解决“园子有什么”“在园子做什么”这两个问题而获得,学生通过默读思考、观察插图、情感朗读,再迁移运用前一节可学会的想象画面等方法体会蕴含在具体景物、活动中的思想感情,感受到“我”对园子的热爱,对祖父的深深怀念之情, 而如何“体会课文表达的思想感情”的方法也在感悟中自然习得。

《月是故乡明》和《梅花魂》是略读课文,教师可以结合课文导语中的问题提示,尝试深化阅读,运用通过具体事例表达思想感情的方法将语文要素逐步落实到位。最后,通过“交流平台”对“体会课文表达的思想感情”的阅读经验进行梳理总结,让学生在回顾交流中获得更深的体会。在此基础上,“词句段运用”中第二道题继续引导学生通过三个例句体会用对比强调感情的表达方法,并仿写。至此,“体会课文表达的思想感情”这一要素的落实层层递进,持续发力,让学生最终习得。

二、整体解读,让教学环节更优化

统编教科书的语文各要素循序渐进地安排在各册中,课后习题的训练点也同样具有渐进性,教师可依托课后习题,合理设置课堂结构,在視角细化中发展学生的深度思维。

(一)前后统整,设置课堂结构

课后习题往往是单元主题及语文要素的体现,教师要把握这一编排特点,根据学生现有的认知能力和知识水平,合理设置课堂结构,让他们在相应的语文学习活动中理解体会文本内容,提升语文能力[2]。

《祖父的园子》这篇课文,主要通过描写作者跟着祖父在园中栽花、拔草、种白菜、铲地、浇水等,感受作者在祖父的园子中无拘无束的童年生活,体会作者对童年生活的留恋和对祖父深沉的爱。针对文本特点,编者设定的三道课后习题所呈现出来的系统性十分鲜明:第一道题“默读课文,说说祖父的园子里有些什么,‘我’和祖父在园子里做了什么”,主要是让学生从内容层面了解课文的主要内容;第二道题“读句子,体会作者的内心感受,再从文中找出类似的句子与同学交流感受”,主要是让学生深入品析重点语句,体会课文表达的思想感情;第三道题则是在感知内容、深入理解的基础上,结合“阅读链接”和生活实际,引发学生对课文新的思考,获得深刻体会后再有感情地朗读课文。

纵观这三道习题,其实就是课堂教学的三个层级和三个板块。三个层级:理解内容—体会情感—拓展提升。三个板块:板块一,初读课文,整体感知内容,分块解决“园子里有什么”“我做了什么”两个问题,指导学生在景与事中体会“我”的感受;板块二,聚焦文中重点语句,学生在品读中进一步深入体会作者将喜爱园子,怀念祖父的情感融于具体的事物中的方法,领悟表达秘妙;板块三,借助“阅读链接”,引导学生与课文对比阅读,发现此段文字与课文表达的感情的不同,引发学生新的体会,感受小说结尾的深刻意味,激发学生阅读《呼兰河传》整本书的兴趣,加深对课文内容的理解。

这样围绕课后习题设置的课堂结构,从内容到表达,由课内到课外,易难递升,板块简洁,能在有限的时间里达成最优目标。

(二)由浅入深,提高思维深度

统编教科书课后习题语言简炼又富有深意,不仅是教师深入解读文本、了解编者意图的重要途径,还是学生自学课文的得力助手,教师可以从课后习题中捕捉有价值的信息并延伸拓展,这样可以促进学生思考,引领学生的思维由浅入深。

在《祖父的园子》课后习题第一题要求学生“默读课文,说说祖父的园子里有些什么,‘我’和祖父在园子里做了什么。”可以看出,这个习题的目的是培养学生运用默读的方法,快速从文本中找出准确信息的能力。在这一问题的指导下,学生可以通过默读课文迅速潜入文本中,收集有价值的文本信息,如祖父的园子里有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,还有樱桃树、李子树、榆树等;还可知道“我”和祖父在园子里栽花、拔草、种白菜、铲地、浇水等。但是,如果课堂教学止于此,那么这道题的价值就没有完全得以体现。在学生交流“我和祖父在园子里做了什么”这个问题时,教师可相机引导学生围绕以下两个问题展开思考讨论:问题一:作者在祖父的园子做了很多事,写得最具体是哪件事?问题二:作者在祖父的园子里共写了11件事,为什么把这件事写这么具体呢?

学生通过研读交流,了解作者详细写了“铲地”这件事,即作者在铲地时把养家糊口的谷穗给铲了,留下了狗尾巴草;面对犯错的作者,祖父不但没有责备,还大笑并耐心教她辨认,引导学生体会犯错都可以这么快乐,还有什么不能让她感到快乐的呢?作者被祖父浓浓的爱包围着,深深的怀念之情令人动容。

通过上述拓展过程,学生的认知从关注文本内容逐步转移到文本内核思想,既感悟如何把事件的重点部分写具体,更能学习突出文章主旨的精妙表达。从内容到表达,一步步引领学生思维向纵深发展,从而更好实现课后习题的价值。

三、深入解读,让语言运用更有效

语言建构与运用是文化、思维、审美之根,其重要性不言而喻,学生接触大量典范的语言材料是语文能力提升的最佳路径。教师可利用并优化课后习题,巧妙而多角度地寻找语言的训练点,让学生更好地实现从积累到模仿再到创作,在不断的语言实践中掌握语言文字运用的规律。

(一)搭建支架,从一道走向一类

统编教科书的课后习题都是指向文本语言的训练,通过不同形式为学生搭建语言学习和训练的支架,教师可借助课后习题,帮助学生感知、内化并迁移运用文本语言,实现从学会“一道习题”走向弄懂“一类习题”的转变。

《祖父的园子》课后第二题要求学生读句子,体会作者的内心感受,再从文中找出类似的句子和同学交流感受。习题中的两个例句很有代表性,可以作为样例指导,如第一个句子“凡是在太阳下的,都是健康的、漂亮的。拍一拍手,仿佛大树都会发出声响;叫一两声,好像对面的土墙都会回答。”可以通过以下“四步法”进行教学:一找,找出关键词“凡是”“拍一拍手”“叫一两声”体会园子里所有的一切都是有生命的,充满灵气的;二说,设计情境,教师以“我”的角色,大声喊:“我喜欢你”。学生变成土墙回应:“我也喜欢你”,在情境中,让学生体会连大树和土墙都会和”我”呼应,多么快乐而美好啊;三想,“大树与土墙真的会和我回应吗?”“仿佛”与“好像”能删除吗?”联系前文体会作者在园子中想玩就玩,想做什么就做什么的快乐与自由,原来大树与土墙已经成了“我”可以倾吐心声的好朋友了,“我”对祖父园子的热爱蕴含在了一景一物中;四读,入情入境地读出“我”对祖父园子浓浓的爱恋,加深对语言文字的深刻理解和感悟。

上述“四步法”教学,首先,要引导学生学会了解答这“一道习题”的方法,搭建了学习语言的支架,用此方法就能很快理解另外一句话的含义。其次,要放手让学生从文中找出类似的句子,迁移运用,体会作者的思想情感。使学生有法可依,有章可循,在迁移运用中逐步体会“将感情蕴含在园中花草虫鸟等具体事物中”的表达方法。最后,教师对教材内容进行优化整合,把《语文园地》中的“词句段运用”第二题提前教学,放手让学生通过三个例句体会到另一表达思想感情的方法,即用对比强调表达的情感,然后再进行仿写。这样层层深入,让学生从体会到运用,从弄清“一道习题”到真正学会弄懂“一类习题”,大大提高了课堂实效,语文要素扎实落地。

(二)巧设平台,从理解走向运用

“理解”是语言建构的基础,“运用”是语言建构的关键,教师要善于巧设平台,引领学生在语言实践中提升运用能力。《祖父的园子》课后习题第三题要求学生读“阅读链接”,说说对课文有什么新的体会。不难看出,编者编写这道习题的用意不仅是让学生读“阅读链接”,了解小说结尾这么简单,更重要的是:首先,让学生将“阅读链接”和课文内容结合起来,表达对课文理解的新体会;然后,学生带着这样的感受有感情地朗读课文,自然有感而发,力求使其读出蕴含在字里行间的浓厚情感;最后,让学生运用已掌握的体会文章思想感情的方法阅读萧红的《呼兰河传》,再通过阅读分享课交流阅读感受。学生经历了多层次的阅读过程,就能在完成课后习题的过程中深入感知课文内容,升华情感体验,对“体会课文表达的思想感情”这一语文要素也由“理解”走向“运用”,有效提升语文实践能力。

總之,以课后习题为抓手,深入解读统编教科书的编排意图,能助力课堂教学更加精准地提质增效,促进“双减”政策切实有效地落地[3]。

[参 考 文 献]

[1]陈郑斌.活用统编教材课后习题,落实语用目标[J].新教师,2019(11):44-45.

[2]徐美勤.从课后习题中把握统编语文教材新方向[J].教学与管理(小学版),2018(11):37-39.

[3]周亮.基于统编教科书课后练习的导学设计与实施[J].小学语文,2021(4):44-48.

(责任编辑:武 亮)