用科技提升对于当代艺术的认知

——上海RONG·源空间艺术展

文马克·路佛 译张海若

已成立三年的宝龙美术馆(Powerlong Museum)举办了一场概念性装置作品“空间艺术”展览,由玻璃艺术家秦岭、白水与珠宝艺术家龚世俊带领手工艺艺术家团队协作参展。此次“Rong·源”展览由七个主题空间组成,它们共同构成了我们所处时代的一个寓言故事,或说隐喻——即使目前处于挑战之中,也暗藏着一条前进的道路。

随着观众进入名为“迷雾森林”的1号空间。黑色空间中的镜像墙内含三束光线,将针叶树圆锥体形状的光线投射到观众身上。该空间在视觉上呈现出了我们在当前全球流行病、环境危机期间所经历的混乱和迷雾。

光之茶馆1

光之茶馆2

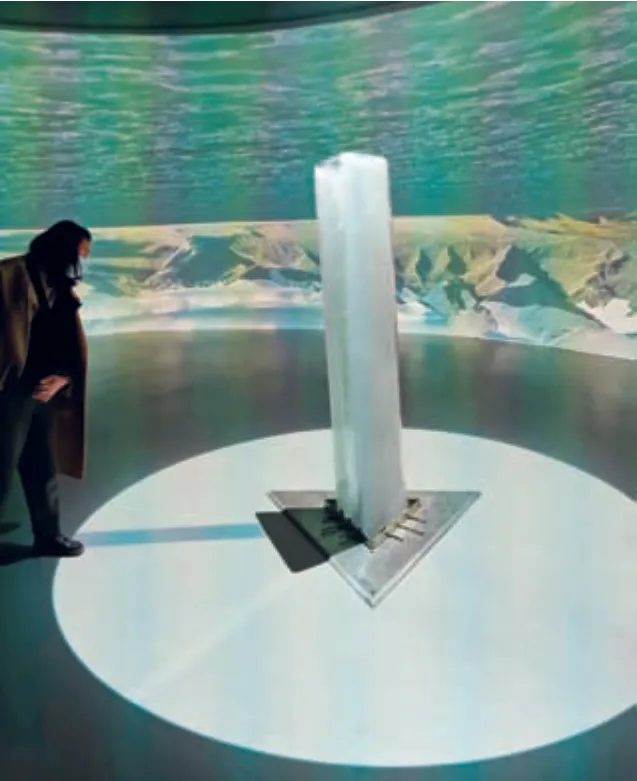

通过“迷雾森林”进入2号空间,空间内立一根冰柱高180厘米,宽45厘米,其大小与普通成年人差不多。冰柱缓慢融化,它的背景是原始的玛旁雍错,冈仁波齐峰以及喜马拉雅山全景。这是成吉思汗的故乡。冰柱由湖水冻结而成。当冰柱融化时,融水会被收集起来并重新进行冷冻,便于每三天更换一次冰柱,以重复循环使用。玛旁雍错是长江的源头,它横穿整个中国,最终到达上海——艺术家们生活以及工作的地方。为了与展览主题“Rong·源”保持一致,艺术家们从上海的长江入海口收集了750加仑(2 839升)水,并将其运回玛旁雍错附近的地区。白水带领艺术家们用Britta过滤器对上海的河水进行了净化处理。只有在河水达到饮用标准以后,艺术家们才能合法地将其运输回西藏地区——长江的发源地。这又使得艺术家们想到从清澈的玛旁雍错收集750加仑的天然饮用水,这就是远在上海宝龙美术馆的2号空间内进行冻结并融化的水。长江从原始而无瑕的旷野慢慢流淌至上海,逐渐地成为了一条被严重污染的河,这一富有诗意的过程在2号空间的装置中达到高潮,将观众与长江的源头联系起来。这条河也是中国最繁华的城市——上海的命脉。

在3号空间里,观众们会看到一个由金属和二向色玻璃制成的动态雕塑“风之翼”。它的灵感来源于藏民们悬挂祝语横幅的民俗,祝福被风吹到了地球的各个角落。玻璃雕塑旋转的速度与玛旁雍错的风速一致,由测量玛旁雍错风速的计算器监测仪所决定。展览的每个角落都有着西藏旗帜在风中飘扬的视频和剧照。珠宝艺术家龚世俊与导演刘飞芳同他的电影摄影组的15名成员,在整个西藏项目的这一部分内容作出了很多贡献。随着“风之翼”缓慢转动,二向色玻璃也在不断变化——周围的物体(包括观众和雕塑的其他部分)决定了二向色棱镜所产生的彩虹颜色。棱形雕塑的动态色彩所产生的缓慢节奏使人沉迷,并自然地将人们引入4号空间。

4号空间内陈列着秦岭创作的玻璃雕塑与龚世俊创作的悬挂式移动装置,这些装置是描绘抽象的西藏风光的丝绸。整个空间的中心部分是玻璃制成的光之茶馆。茶馆由一千个小玻璃茶杯建构而成,里面摆放着艺术家设计的金属雕塑茶几。观众们可以边喝茶,边坐在艺术家们设计的透明有机玻璃椅子上沉思。如果抬头看顶上的“天窗”,观众可以从投影视频中欣赏玛旁雍错上的天空。

离开茶馆,观众将进入5号空间,“雨滴”。这个最大的展厅对墙上有降雨的投影视频——上海长江流域和玛旁雍错的雨。投影之间有9个大型二向色玻璃雕塑,其参照了雨滴的下落——为风力所倾斜。这些雨滴的表现形式极为夸张,以让人类去感受更微小、力量更弱的生灵如何感知雨水。馆长张子康提出建设性的意见,即用投影来增强大型雨滴雕塑的表现效果并将其情景化。

6号空间名为“算力光影”。空间内部是一个由观众所激活的通过人工智能方式生成的视频,视频展现了尚未被人类染指过的玛旁雍错与冈仁波齐峰的旖旎风光。观众进入即产生噪声,投影也同时不停地发生改变,转而显示上海市区里不和谐的视觉、音频效果。随着观众的数量和影响减小,自然风光与宁静也得以恢复。这件高科技艺术品在人工智能专家兼程序员David Keohane的协助下创作而成。

7号空间是最后一个展示空间。艺术家们利用彩色灯光和织物创作了光之溶洞,空间里充满了发光的钟乳石、石笋状形体的纺织品,观众可以通过7号空间走出展览。

光之茶馆3

草叶集

风之翼

展览中的七个空间可谓一次象征性的旅行,是对我们时代的隐喻。1号空间的迷雾森林展现了人类的困惑和迷失。作为回应,人类有机会在2号空间重新审视大自然的源头,在这里的表现也就是冰柱和玛旁雍错。进入3号空间,雕塑《风之翼》借鉴了玛旁雍错的民俗,可以在观者接受的情况下提高我们对于祝福、大自然馈赠或上帝赐予的认知。观众们可以在4号空间的透明玻璃茶馆里冥想。在5号空间里,观众则可以从另一种更富尊重意识的角度去体验雨水和自然——也就是从较弱小的生物视角出发。6号空间里,通过人工智能手段,人类可以隐喻性地衡量自己对环境的影响。在洞穴一样的7号空间中,我们受邀观察整个空间,就像冰河世纪挑战下的幸存者一样去观察我们的时代,也许,我们能够在这个人为时代中幸存下来。

从纤维、玻璃、金属再到交互式视频和混合媒体,展览有力地将这些独特的组合融合在了一起。这次项目尝试性地将手工艺从家庭实用领域(玻璃茶杯制成的茶馆)引入考虑更大的实用性范畴——人类在自然界中的位置与角色。或许我们可以发现,人类即是自然。“人类”和“自然”这两个独立的名词分别阐释了为什么我们所在的环境正在发生改变,以至我们可能无法轻松地生活在其中。艺术家们在试图提高观众的觉悟,也许这有助于我们及时领悟或者至少能够确定当下我们需要忧虑的点。

艺术家们通力合作。白水、秦岭及龚世俊三位主导艺术家携其他艺术家、匠人和相关的专业人士创作了一套多媒体概念性的体验装置。有六家位于上海的工厂进行部件生产。电影制片人刘飞芳同他的工作人员拍摄了视频组件。1号空间的激光效果和6号空间的交互视频由David Keohan提供技术支持。宝龙美术馆馆长,其中包括首席馆长张子康以及美术馆的工作人员们协助搭建,实现将1 000平方米的空旷空间向多维理念之旅的转变,成百上千的人参与并实现了这次的项目。

4号空间中的一件“次要”艺术品“光之茶馆“富有表现力地论述了艺术家的意图以及当今工艺品兼容并蓄原则与全球化的日益发展。艺术家们采集水草、青草和细枝,并称之为“草叶集”,而后在其上进行熔融玻璃浇筑。这就出现了一系列的玻璃垫,透明的玻璃中几乎看不到任何细微的自然形态效果和影子。沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)写下《草叶集》,带领读者探索大自然和人类的力量与威严,探究人类在这个世界里扮演的角色,他受到了先验论者拉尔夫·沃尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)的赞赏。与此相似的是,Rong·源的艺术家用一系列空间替代诗歌,让观众收获与我们的时代相关的感悟。作为美国人,作者远在拥有5 000年文化历史遗产的中国看到了尚且年轻的美国文化所做尝试的回声。无论是通过惠特曼、战后的工艺美术运动还是技术都可以看到,尽管美国文化尚未完全成熟,但其是富影响力并能让他人产生共鸣的。此外,作者期待除了展示纤维、金属和玻璃材料外,本次展览的未来迭代计划进行中也许可以采用木头和陶瓷,尤其是陶瓷,毕竟中国是世界上唯一从词源上引用陶瓷艺术的国家。

雨滴

光之溶洞

迷雾森林

光之柱·冰柱

算力光影