城乡一体化视角下中小学劳动教育模式探索

夏劲云 马亮

摘要:劳动教育是德智体美劳全面育人体系中的重要一环,为更好地推进区域劳动教育实施,铜陵市开展了基于城乡一体化视角的中小学劳动教育资源统筹与共享的实践研究,初步摸索出基于区域共享的“126”模式。“126模式”即组建一个课题集群,借助教研带动教学,推动课程实施;设计需求供给两张清单,加强城乡资源共享,加快资源融通;开发六类劳动课程,打造地方课程资源,提升教学品质。本文围绕“126”模式对市域范围内劳动教育资源统筹共享展开思考并提出建议。

关键词:城乡一体化 劳动教育 “126”模式

一、“126”模式的提出背景

从2015年8月教育部联合共青团中央、全国少工委印发的《关于加强中小学劳动教育的意见》到2020年7月教育部颁发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,均对整合现有的劳动教育资源,联合开发地方特色资源,以城乡统筹规划为视角和手段,打造共享型劳动教育基地做出了强调。

研究者通過调查发现,在劳动教育实施过程中,普遍存在着城乡劳动教育资源配置不均衡,低效度重复开发与建设,共享机制建设上缺乏有效策略,教师专业成长难、热情低,缺乏劳动教育应有的实施空间和配套教材等问题。针对这一情况,我市开展了“基于城乡一体化视角的中小学劳动教育资源的统筹与共享机制”的实践研究,经过3年的探索,初步摸索出了劳动教育资源区域共享“126”体系模型。“1”是组建一个课题群,充分发挥教研课题的服务引领作用;“2”是设置两张清单,即学生发展需求清单、学校(或基地)资源供给清单,以两张清单为资源整合共享的逻辑起点和目标指向;“6”是依托共同体打造六类课程群,即铜工业类、本土种植类、智创技术类、职业体验类、志愿服务类和家校生活类。(如图1)

二、“126”模式的区域实践

(一)组建一个课题群明确抓手,统筹师资

组建教研共同体,发挥教研引领作用。课题组依托市级教研部门,在全市范围内构建一个课题集群,以集群化引领劳动教育的整体发展,集实践基地、研学营地、研学基地、校外活动中心、学校、教师、教研部门、企业等多方力量,打通区域劳动资源不均衡的堵点,破解区域师资队伍不健全的难点,消除校际劳动教育单打独斗的痛点,推动本市劳动教育质量提升。这重点解决的是中小学劳动教育师资和抓手的问题。

具体措施:我们以省重点课题“基于城乡一体化视角的中小学劳动教育资源的统筹与共享机制”为总课题,整合2个省级课题,21个市级课题,组建了1个市域范围内劳动教育课题集群,内容覆盖课程设计、资源建设、教学评价等各个方面。课题研究与实践,吸引了骨干教师300余人参与劳动教育的教学教研,以研促教,有针对性地对城乡中小学生进行了差异化的劳动教育,同时也极大地缓解了师资力量薄弱问题。

自课题集群成立以来,我们共开展市级研讨活动30余次,地点遍布城乡不同学校,形成课例1000余件,教师撰写论文300余篇,开发学生读本35册。劳动教育典型案例《开展劳动种植体验,让每个孩子健康全面发展》在2020年入选首批教育部“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例。部分优秀教师还参与了部编《劳动实践指导手册》和省编《劳动教育》教材的编写工作。区域共享型劳动教育共同体的实践成果在各县区得到了展示、推广和借鉴。

(二)列出两张清单厘清供需,整合资源

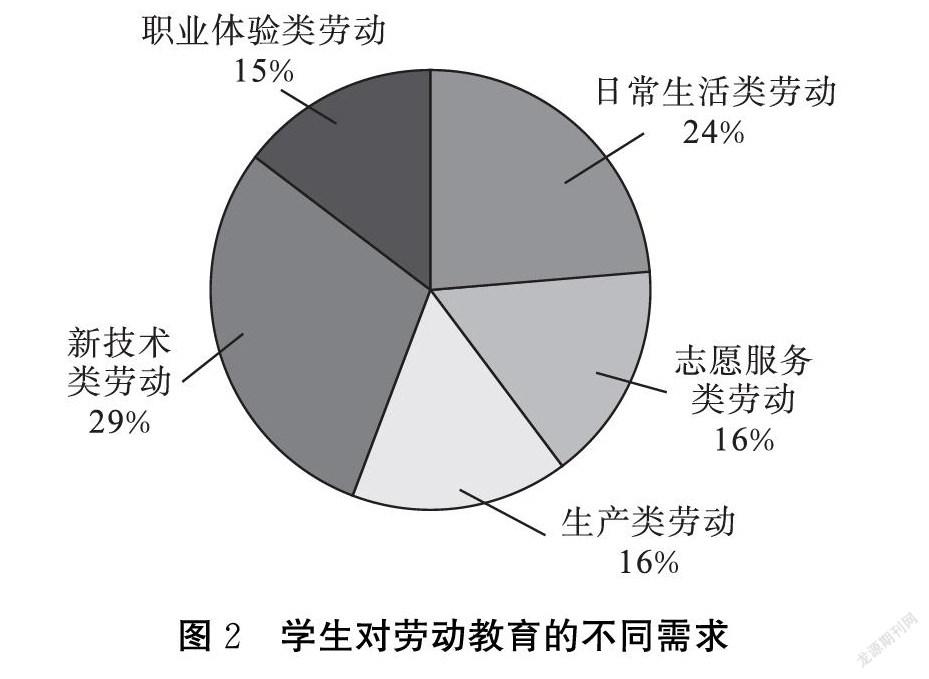

研究者从学生发展需求出发,在全市中小学不同学段的1597名师生中进行问卷调查,其中在劳动教育需求上,日常生活类劳动约占24%,生产类劳动约占16%,新技术类劳动约占29%,职业体验类劳动约占15%,志愿服务类劳动约占16%(如图2)。在问卷调研数据的基础上,我们召开由主管部门、学校、家长代表、学生代表等参加的专题座谈会,根据研讨结果,列出符合学生发展的需求清单。

在供给源上,我们依托家庭、学校、研学营地、基地、企业等五类劳动教育资源供给单位,统分结合,互为补充,以生产类劳动、志愿服务类劳动、日常生活类劳动三大基本类为落脚点,再细化到铜工业类、本土种植类、智创技术类、职业体验类、志愿服务类和家校生活类,充分开发和整合不同供给源中的劳动教育资源。这重点解决的是资源的精准供给和配置的问题。

我市拥有国家级研学营地1所,省级研学基地6所,市级研学基地10所,借助国家级研学营地向研学基地辐射,依托共享型劳动教育基地,共同开发劳动教育课程,挖掘其中市域范围(如表1)、周边城市(如表2)不同种类劳动教育资源。

(三)开发六类课程构建体系,实现共享

在劳动教育的资源开发上,我们考虑到铜陵市地处长江文化圈、徽派文化圈、古铜都文化圈等地缘文化的影响,将原有的日常生活类劳动、生产类劳动、志愿服务类劳动拓展到六大类,即将原本的日常生活类劳动拓展到家、学校、基地、营地中的日常生活类劳动;将生产类劳动细分为职业体验类、铜加工类、本土种植类、智创技术类;将徽派工艺这种手艺人的劳动划为职业体验类;将本市铜工艺加工列为铜加工类;将凤丹、生姜本土种植作物与农事生产列为本土种植类(如图3)。

在六大类劳动课程基础上进行规划整合,在我市三区一县每个地方都以区县共享劳动教育基地为中心(如图4),对接供需,精准搭建区域共享型劳动教育课程体系。这重点解决的是课程整合开发与落地实施的问题。

例如:铜加工类劳动课程主要来自劳动基地课程(如表3),以从参观铜加工作品、铜矿工人生活场景、采矿模拟实景等到体验铜加工过程、模拟采矿过程、体验铜矿工人生活等劳动课程为主。

本土种植类劳动课程主要来自学校、劳动基地,体验特色农作物种植和加工,比如铜陵市梧桐花谷研学基地中的“凤丹花茶的采摘与制作”课程,瑞龙小学的“生姜种植”课程,优秀课例还有如市金口岭小学的“蔬菜移栽我能行”和“秋收季节话秋收”,钟仓中心小学的“水稻的种植与收割”,组织学生前往劳动基地,参与到水稻种植与收割的劳动过程中,让学生在田间地头体验农事劳动,在劳动过程中提升学生的劳动观念、劳动意识、劳动技能。65BC64D1-6AC5-4892-A4B2-7B759E6CC883

家校生活类劳动课程主要来自家庭、学校、研学基地、劳动基地。家庭方面主要以劳动教育亲子课程为主,如枞阳县的义津中心幼儿园,按照小班、中班、大班打造亲子劳动课程;田家炳小学、建安小学开发太空种子亲子共成长系列劳动课程;等等。在此基础上,市示范性综合实践基地还结合学生研学实践,推出了系列生活劳动课程(如表4)。

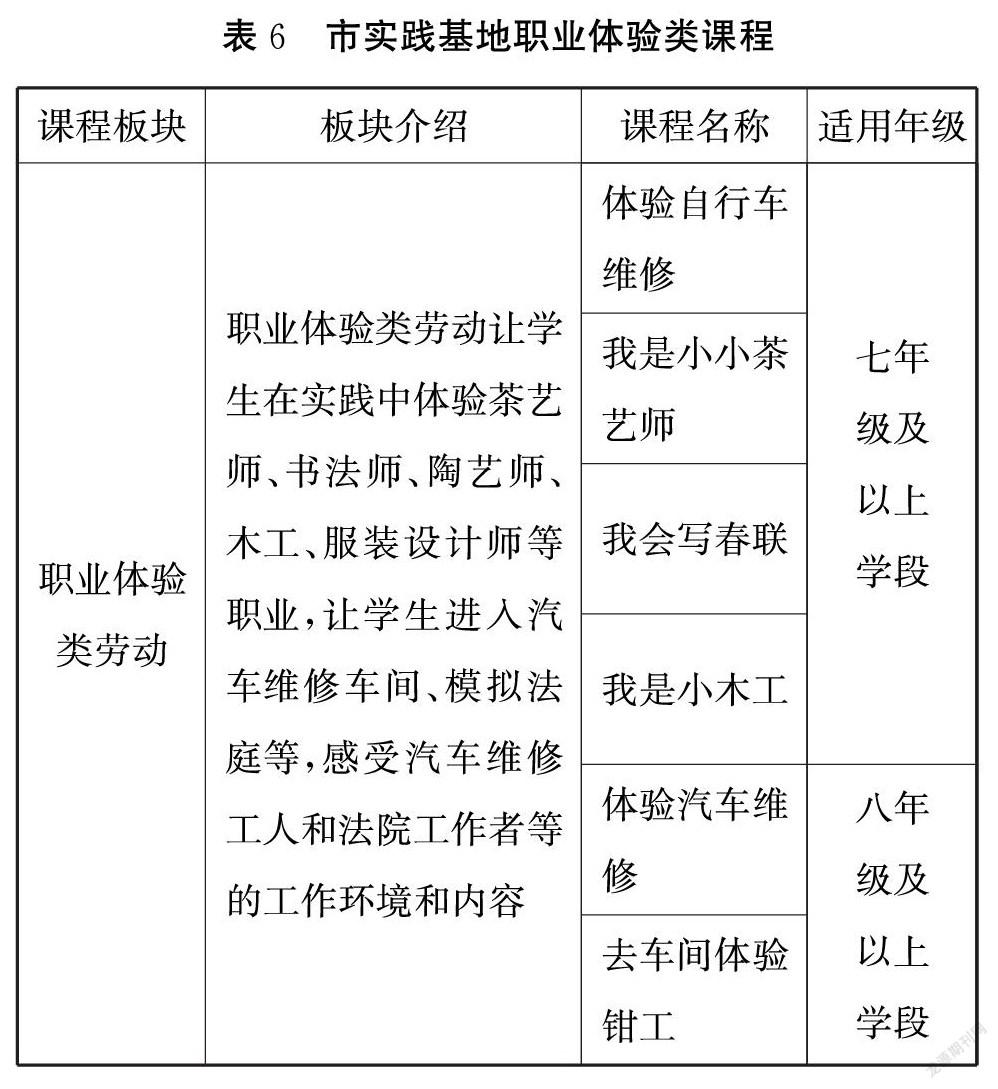

职业体验类劳动课程主要来自职业学校、企业、研学基地、劳动基地等。在研学基地中,可以体驗到徽派工匠职业体验类课程(如表5),在劳动基地中,可以体验到茶艺、服装设计师、陶艺等课程(如表6);在职业学校中,我们可以体验到汽修、铆工等劳动课程;在企业中,可以体验到面点制作等课程。

智创技术类劳动课程主要有创客、机器人、3D打印、物联网、模拟飞行、VR体验等内容,中小学以原有的STEM课程为基础解决身边真实的情境问题,将新技术应用到解决问题中,让学生在劳动中崇尚科学、尊重知识,培养创新劳动精神。

志愿服务类劳动课程主要来自家庭、学校、社区,让学生在家校共育的互动中进行志愿服务,在家校共育的基础上,让家长带领学生前往社区参与志愿服务劳动,学校和教育主管部门通过志愿服务劳动清单给家长们提供参考。

三、“126”模式的展望提升

我国的劳动教育已经从感性实践阶段、理性认知阶段过渡到创新发展、全面实施阶段。在这个阶段中,各地中小学竞相开展劳动教育,在实施过程中存在的问题逐渐凸显出来。针对市域范围内中小学的劳动教育资源配置问题,“126”模式是我们的初步探索,也是我市城乡一体化视角下区域共享型劳动教育的1.0版,在今后的实践与探索中,我们将扩大资源统筹开发与整合共享的力度,打造更广泛的劳动教育生态圈,形成更具吸引力的劳动教育磁力场,生成“1+2+N”的更高版本,营造全市劳动教育齐步向前、各具特色的良好氛围,做实做好劳动教育的区域共享,进一步夯实区域劳动教育共同体建设。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.大中小学劳动教育指导纲要(试行)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202007/15/content_5526949.htm.

[2]杨彬彬.整合资源 共建共享——区域劳动教育实践研究[J].教育科学论坛,2020(10):3032.

[3]吴小敏.中小学校外劳动教育资源的开发刍议[J].新课程研究,2020(17):131132.

[4]方弟丽.中学劳动教育资源开发与利用的实践路径[J].宁波教育学院学报,2019(21):8990.

[5]曹凯齐.劳动教育校内外资源的开发利用与整合探索[J].学周刊,2022(7):136137.

责任编辑:丁 蔚65BC64D1-6AC5-4892-A4B2-7B759E6CC883