嘉庆《新安县志》研究

张 伟

(南开大学和深圳市人民政府地方志办公室联合培养博士后创新实践基地,广东 深圳 518049)

地方志的编纂是中华民族独有的延续两千多年的优秀文化传统。地方志详细记载各地方历史沿革、经济状况、社会治理和人文风物等各方面的情况,具有“存史、资政、育人”等功能,是治理地方乃至国家的重要依据,也是赓续文化血脉的重要载体。习近平总书记具有浓厚的方志情怀,喜欢读志、善于用志、重视修志,他曾指出:“我无论走到哪里,第一件事就是要看地方志,这样做,可以较快地了解到一个地方的山川地貌、乡情民俗、名流商贾、桑麻农事,可以从中把握很多带有规律性的东西。”①1989年8月,时任福建省宁德地委书记的习近平在宁德地区地方志工作会上的讲话,原载福建省地方志编纂委员会《修志简讯》2008年第17期。

具象的实证研究才能更好地发挥地方志的功能。嘉庆《新安县志》为了解古代的深圳和香港提供了最好的实证材料。秦汉至明朝万历元年以前,今深圳、香港地域先后隶属于番禺县、宝安县和东莞县,其方志内容包括在元、明时期先后修纂的近十种宝安、东莞县志中。明万历元年(1573年)从东莞县析置独立的新安县后,新安县志修纂十分频繁,至清末先后有万历《新安县志》(知县丘体乾修)、崇祯《新安志》(知县李玄修)、崇祯《新安志》(知县周希曜修)、康熙《新安县志》(知县李可成修)、康熙《新安县志》(以下简称“康熙志”)(知县靳文谟修)、嘉庆《新安县志》(以下简称“嘉庆志”)(知县舒懋官修)六部。不过,后世存者仅最后二部。[1]因此,嘉庆志是中国古代最后一部记载包括今深圳和香港地区经济、政治、文化、社会、军事等各方面情况的官修志书。本文谨对嘉庆志的修纂、体例沿革及特点和史料价值进行概述,以期为推进深港古代史研究、挖掘深港同宗同源的文化底蕴提供有益参考。

一、舒懋官与嘉庆志的纂修

舒懋官(1763—1832),字长德,号萸房,江西省靖安县人,“生而端重,读书颖悟过人”[2](P210)。靖安当地舒氏家族人才辈出、文风兴盛,宋至清代共出进士9人[3],其中,舒懋官于乾隆五十八年(1793年)中进士,其子舒恭受于嘉庆二十五年(1820年)中进士,道光二年(1822年)补应殿试,钦点翰林院庶吉士。舒懋官自嘉庆五年(1800年)开始任官广东,历任英德、丰顺、潮阳、新安、香山县令,为官清正、秉公执法、善断疑狱,深受百姓爱戴。舒氏家族在纂修志书方面的突出贡献尤值一提。据明代至民国《靖安县志》历代版本记载,靖安舒姓家族七代先后有12人纂修志书10种。[3]受家族影响,再加上自身才能,舒懋官对方志修纂着意颇深,其代表性成果就是嘉庆《新安县志》。他在初任新安知县时,便有重修《新安县志》之意,因为他在检阅《旧志》时发现:“自康熙戊辰,前令靳公修纂后,迄今百数十年”[4],新安县各方面情况已大有不同。然不久,舒懋官实调香山知县,遂作罢。他再任新安知县后,“适承宪檄,以接奉部咨应入《大清一统志》事宜,如有遗漏,造册补送。大府即乘此纂修《广东通志》,饬令采访事实,以备选录。余奉命惟谨,而亦可藉此一新县志,是固余之本愿也。”[4]因此,他重修《新安县志》的心愿得以实现。嘉庆二十四年(1819年),舒懋官同乡好友王崇熙到广东游玩,便聘其为总纂,“相与考订润色”[5]。嘉庆志在纂修过程中,舒懋官作为县官不仅在名义上负责此事,更是事必躬亲,以获取最可靠资料。他“暇则亲履四境,延访故老”[5],重视实地考察,强调客观事实,不畏艰难,“下乡办案,驶帆于鲸波骇浪中,危险莫测。查踏内外洋界址,海境了然于胸”[2](P212)。因此,嘉庆志才能“考订绘图,较若列眉”[2](P212)。舒懋官辞官回乡后,“日惟小园养亲”[2](P212),还“重修双溪县志”[2](P212),也足见其对方志纂修之热爱。

清朝学风兴盛,夙儒频出,清代著名学者阮元曾说:“我朝开国,鸿儒硕学,接踵而出,乃远过乎千百年以前。乾嘉中,学者更习而精之,可谓难矣,可谓盛矣。”[6](P1)舒懋官便是其中的优秀代表,尤其是他对嘉庆志的纂修可谓厥功甚伟。书成之后,备受好评,“宫保阮云台先生亲制序以嘉之”[2](P212)。时任广东督粮道卢元伟“今得此志而读之,益叹其学之宏,识之大焉”[5]。

二、嘉庆志的体例沿革及特点

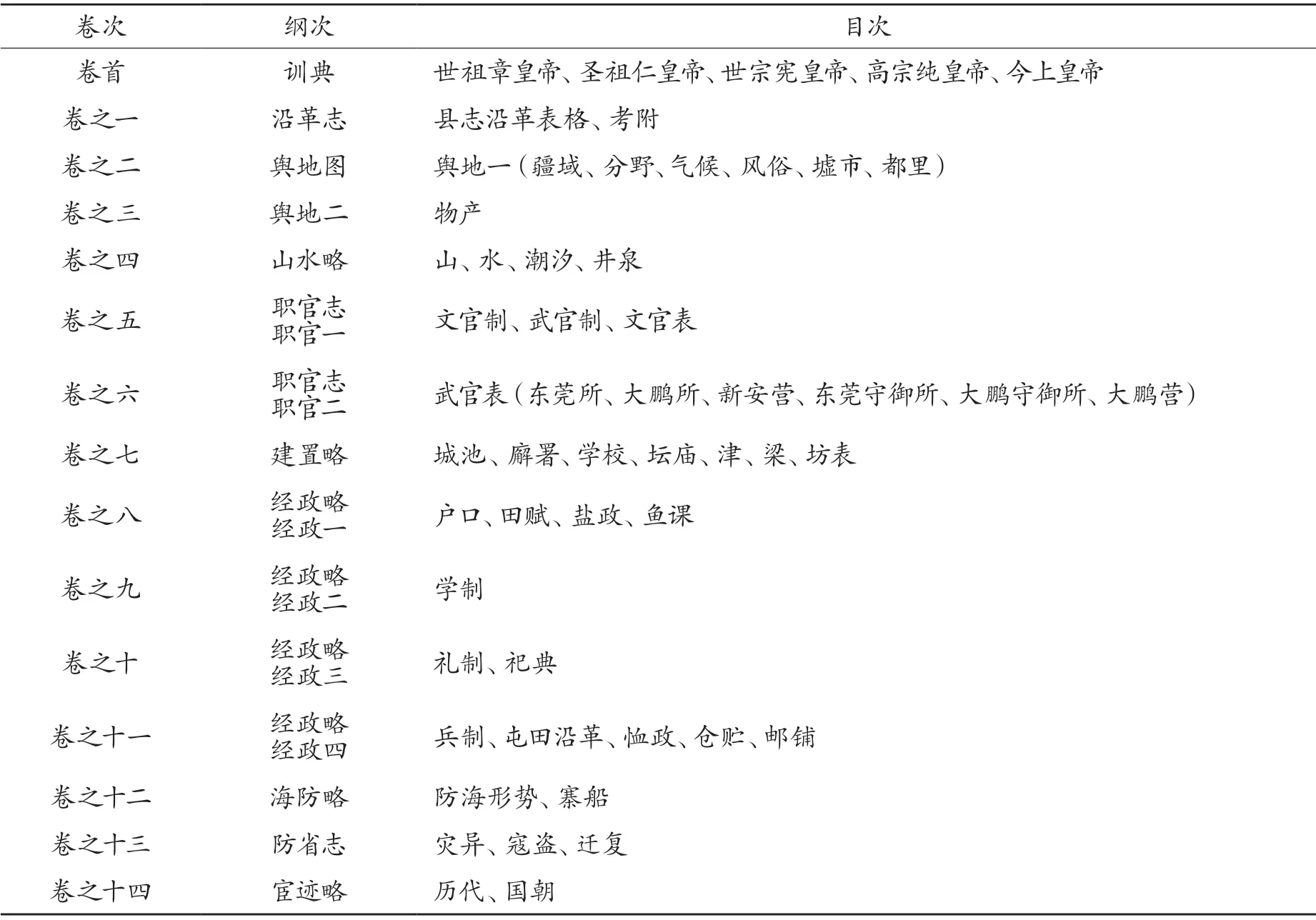

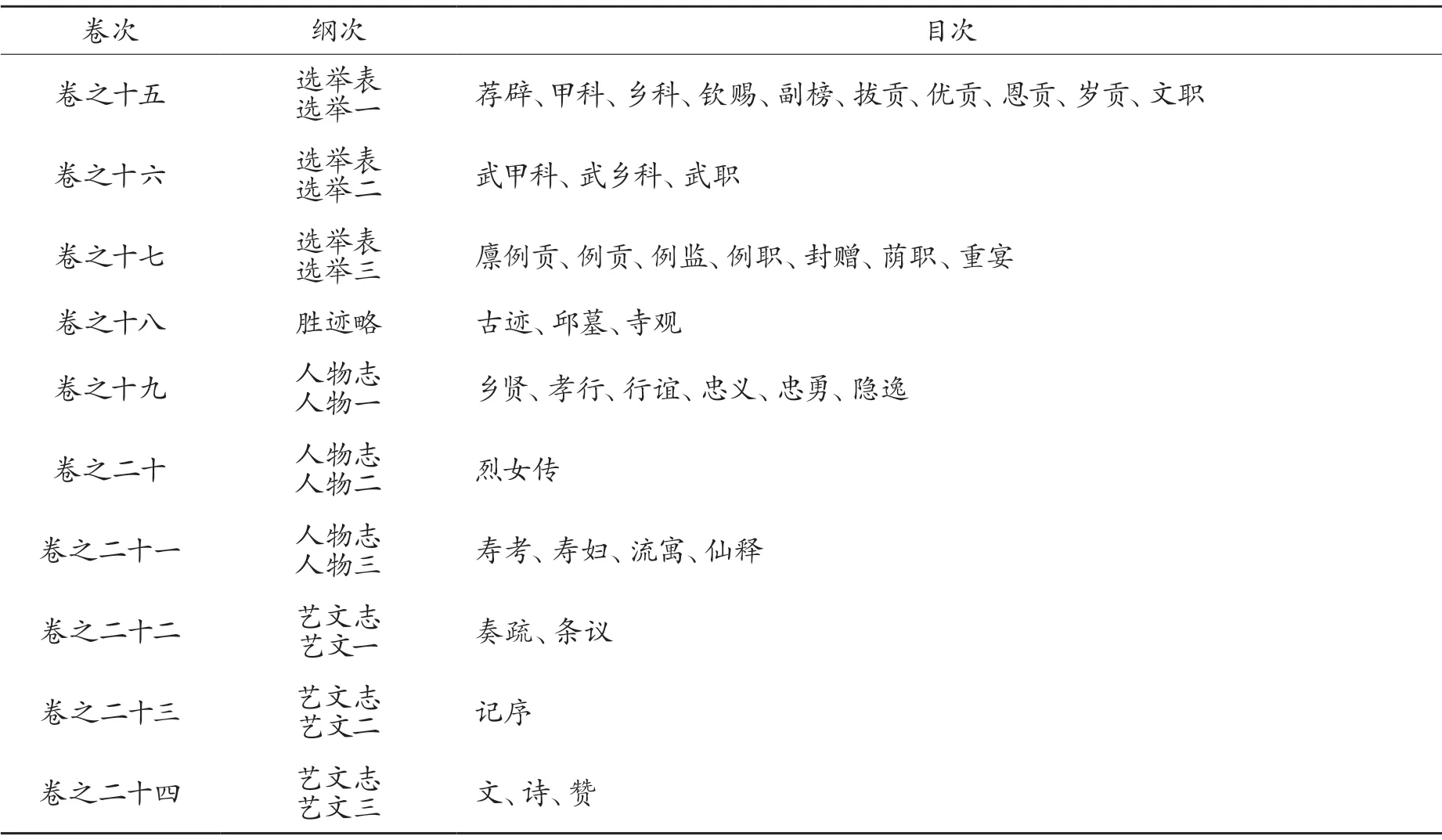

志书的体例设置与其质量息息相关,好的体例能够更好、更精准、更合理地表述内容、反映特点,从而展现历史的发展变迁。体例并非一成不变,它会因时而变、因势而新。嘉庆志的修纂距康熙志已有百余年,新安县各方面状况已发生较大改变,嘉庆志的体例虽沿自康熙志,但却有所创新。现将康熙志的目录列举如下,以讲明后情。

康熙志于康熙二十七年(1688年)由时任知县靳文谟修、新安县学者邓文蔚纂,属纲目体,凡十三卷,全书设目八十个,目下又根据实际需求设置了若干具体内容(见表1)。康熙志把天文、地理放在前面,而且地理志条目最多,“夫天文、分野、占验,实通郡国。”[7](P10)当时的新安县展界未久,对于一些旧志没有撰写的山水等内容重新整理编入,这也是康熙志的重要特点。总之,康熙志内容较为详细,能够描述出当时新安县的地理特征、人文风貌。但康熙志成书一百余年间,没有人对新安县志进行过重新修纂,“故其书多缺而不备,而词句既欠剪裁,体例亦未完善”[8]。直到嘉庆二十四年(1819年),舒懋官等对旧志进行了增补、调整和删除,体例如表2。

表1 康熙《新安县志》目录

表2 嘉庆《新安县志》目录

(续表)

由上可见,嘉庆志例沿革了康熙志例,纲目体,凡二十四卷,共十三门类,不包括卷首,比康熙志多了近一倍,可见内容之丰富。对此,阮元评价道:“是志于疆域、道里、土客户籍,以及山川、人物,了如指掌,校之《旧志》綦详焉。”[9]嘉庆志的创新之处体现在:体例精当,内容详实;凸显特色,彰显人文历史;重细节处,叙事准确,能够更加清晰准确地呈现新安县的人文地理风貌。

(一)体例精当,内容翔实

体例的设置直接影响内容的叙述。比如横分门类,如若分不科学,则可能出现轻重不分,要点不突出;或者类大且空,内容不完整;或者类小且繁,削趾适履。在康熙志中,把本应该作为全书纲领的“沿革”,仅附在“地理志”中;而“海防”是岭表要务,却不列专条;“宫室志”只注重记录官署、学校、坛庙等;专列出“田赋志”“典礼志”“兵刑志”等小类。嘉庆志首设“沿革志”,作为卷一的内容,缕述新安县上千年行政沿革;设“海防略”,介绍“海防形势”“寨船”等,体现出新安县作为海防要地的重要性;改“宫室志”为“建置略”,既强调“建”也凸显“设置”,叙述了城池、廨署、学校、坛庙、津、梁、坊表等;把“田赋志”“典礼志”“兵刑志”统列入“经政略”;专列“宦迹略”,取消康熙志中把“名宦”附“人物”卷内的做法,突出有高尚道德的官员对社会民生的重要影响。同时,我们还可以看到,在横分大类上,嘉庆志在“舆地略”“职官志”“经政略”“选举表”“人物志”“艺文志”几方面都进行了再横分,保持了大类的完整性,同时又便于重点内容的突出和查阅。比如,“艺文志”,嘉庆志里分为《艺文志·艺文一》《艺文志·艺文二》《艺文志·艺文三》,“艺文一”主要记录“奏疏”和“条议”,“艺文二”是“记序”,“艺文三”记叙了“文”“诗”“赞”,这样就能够清楚表达艺文所要体现的内容和作用,又不会出现标题过大、内容不完整的现象。

在嘉庆志的十三门类中,每一门类下有一小序,都是用短短百十字就概述出这一门类的情况。以“经政略”为例,其内容占本志共四卷十二目,为本志所占篇幅较多者,然其下小序:“保庶之谋,莫详于富教;经国之政,尤重乎兵农。大而天下,小而一邑,胥是道也。推之杂赋均而鱼盐有制,军食足而屯戍有田。惇典庸礼,祀事孔明;养老恤孤,皇仁普被。备凶荒以丰积贮,速驿递而严置邮。法在兼收而并用,治亦可大而可久也。志经政。”[10](P158)共计九十六个字,高度凝练了“经政略”的主要内容和目的,可谓短小精炼、信息丰富。

(二)凸显特色,彰显人文

志书的编纂必须要体现出地方特色,如果只是一味按照逻辑思路去进行横类的排序,那就容易出现千志一面。唯有体现特色,才能更好地彰显人文历史。新安县自有其独特之处,“广东沿海州县,皆抵海而止;唯新安一县,内洋岛屿,下有居民,与他所不同。”[9]首先,在篇目的设置上重视突出地方特色和人文历史。比如,对于“土著”和“客籍”之分的问题,“《旧志》亦略而不著”[9]。嘉庆志在卷之二《舆地图·舆地一》下设“典史管属村庄”“典史管属客籍村庄(附)”“县丞管属村庄”“县丞管属客籍村庄(附)”“官富司管属村庄”“官富司管属客籍村庄(附)”“福永司管属村庄”“福永司管属客籍村庄(附)”等内容,使人能够很清晰地看出编纂者对于土著居民和客籍居民的区分和考证,“现查本籍村庄五百七十有奇,客籍村庄二百七十有奇。”[11](P75)客籍村庄几乎占全部村庄的三分之一,由此可见,客籍文化对本地文化的影响极大。时至今日,客家文化依然是深圳和香港地方文化的鲜明标识。其次,从插图的内容和编排上突出地方特色和人文历史。康熙志中的插图仅有两幅,而嘉庆志插图共十四幅,详细描画了新安边界(东、西、南、北四方)、新安县城风貌,新安的知县署、东门外的文庙、新安海域和海防以及“新安八景”图。这些插图直观反映了当时新安县的情况和特色景观,可见舒氏在修纂时特别注重地方特色的彰显。而在这些图景当中,蕴含着当时人们的生活场景、宗教信仰、人文风貌等重要资料,在形塑今天深港两地文化传统、维系共同精神家园方面具有重要功能。

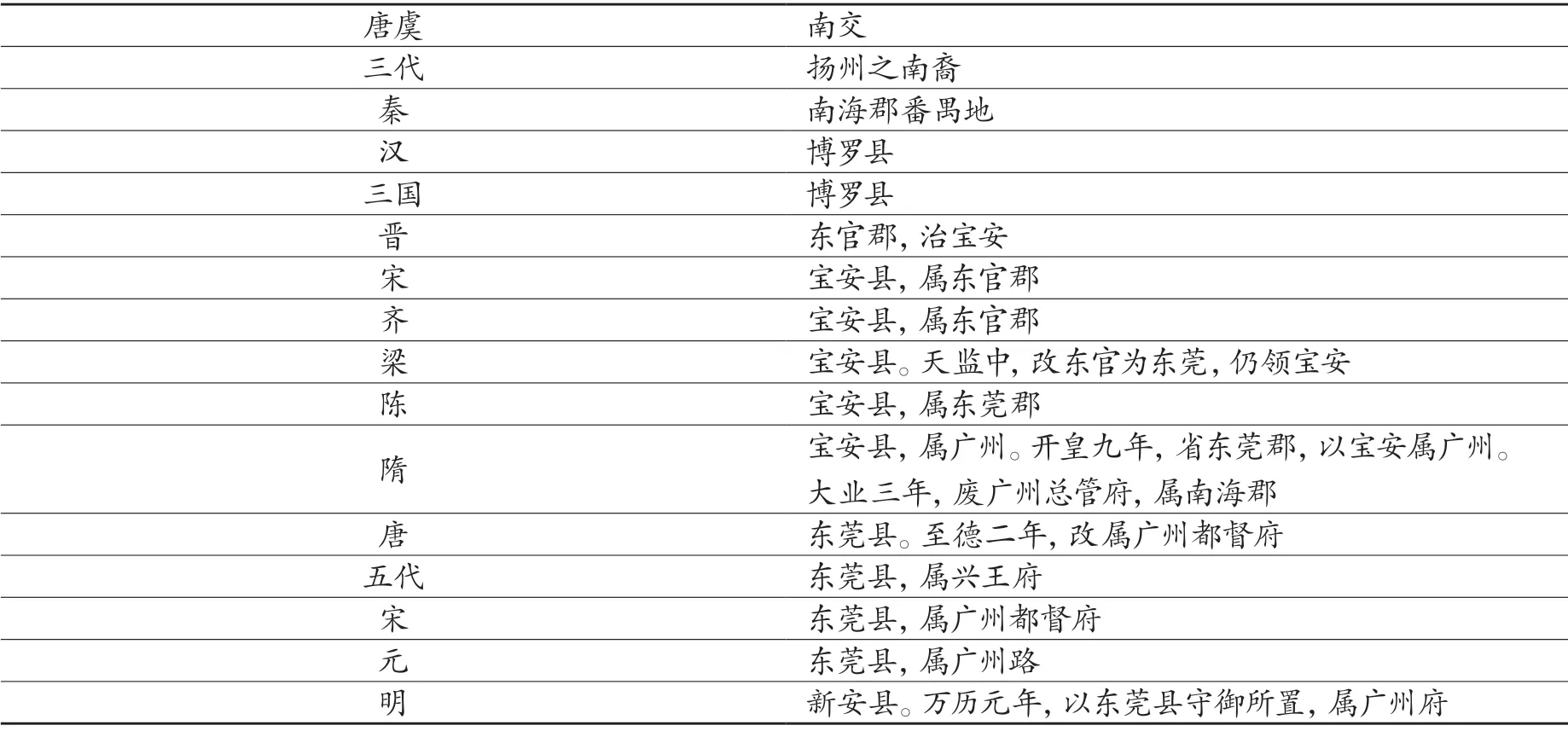

(三)重细节处,叙事准确

舒氏除了从整体上把握志书的体例结构外,还在细节之处下足功夫。首先,运用表格来反映县治沿革,一目了然。对于县志沿革,康熙志用了八百多字的篇幅,而在嘉庆志中,仅仅用一个表格来体现(见表3)。

表3 县治沿革表

国朝因之。康熙六年,省入东莞县。八年,复置。[12](P32-33)

由上表可见,短短二百一十五个字,将新安县的建制沿革清晰呈现于人们眼前。这在当时不流行运用表格展示的时代,是极为难能可贵的,足见修纂者的别出心裁。

其次,对物产进行较为详细的记述,也体现出修纂者严谨认真的态度。例如物产的内容,在康熙志中只列出名字,比如果类,下列“桃”“李”“柰”“杏”等29种水果的名字。而在嘉庆志中,同样是记录水果,却会在每一种水果后进行简述。例如:“油柑子,山果也。皮滑如李,色青黄,大如弹丸,味甘而微苦,食后香留舌本。一名洋柑。”[13](P79)通过简短的文字,形象描绘出了油柑果的形、色、味等具体特征,使人读后觉得此果仿佛就在眼前。

再次,对疆域的描述更为精准。在嘉庆志卷之二“疆域”中描写“新安形势,与他处海疆不同。盖他处地以抵海而止,而新安则海外岛屿甚多,其下皆有村落,固不能不合计海面,而遗居民于幅员之外也。且以四至定县治,不能以县治定四至,故须统计海洋,开方画界。《旧志》但即县治陆地而论,此四至八到,皆不足凭。即以正南言之,《旧志》谓抵佛堂门,而佛堂外如蒲台、长洲、大屿山、担杆山各处居民,竟不得隶于新安版图乎?”[14](P64)于是,对照旧志,修纂者经过大量的调研考察,对新安县的疆域进行了重新勘定。从新安县的“广袤”的长度,到东、西、南、北以及东北、西南、西北、东南的“四至八到”都有了明确定位。修纂者还在所到的每一方位都与旧志进行对比,由此指出旧志之谬误。

当然,任何事物都不可能完美无瑕。在康熙志后百余年新安县没有修志的情况下,嘉庆志“书以三阅月而成”[8],必然会有一些不足之处。首先,有的分类值得商榷。比如在《职官志·职官一》中,记录的顺序为“文官制”“武官制”“文官表”,而在《职官志·职官二》中,仅记录“武官表”,虽然“武官表”的内容较多,但是笔者认为若把“武官制”列入《职官志·职官二》下,则更为清晰。其次,在“官富司管属客籍村庄(附)”中,出现了重复的村庄名称,比如“莲塘”“沙头井”均出现两次,但却没有进行说明,就容易产生“一名两地”或者是“两地一名”的困惑,也给后人带来识读困难。上述为笔者之浅见,疏谬难免。

三、嘉庆志的史料价值

地方志能够为历史研究提供珍贵史料。追根溯源,中国的地方志源于先秦,至宋元时期,方志之纂修趋于稳定,体例渐至完备,至明清时,方志之纂修进入繁荣。自元初,始全国性的一统之志,明、清继之。其中,清廷对修《大清一统志》极为重视,皇帝直接严厉督办修纂工作。对于修纂《大清一统志》的目的,清康熙帝曾有过明确表述:“朕惟古帝王宅中图治,总览万方。因天文以纪星野,因地利以兆疆域,因人官物曲以修政教。故《禹贡·五服》,《职方》九州,纪于《典》《书》,千载可睹。朕缵绍丕基,抚兹方夏,恢我土宇,达于遐方。惟是疆域错纷,幅员辽阔,万里之远,念切堂阶,其间风气群分,民情类别,不有缀录,何以周知?顾由汉以来,方舆地理,作者颇多,详略既殊,今昔互异。爰敕所司,肇开馆局,网罗文献,质订图经,将荟萃成书,以著一代之钜典,名曰《大清一统志》。特命卿等为总裁官,其董率纂修官,恪勤乃事。务求采搜闳博,体例精详,厄塞山川,风土人物,指掌可治,画地成图,万机之余,朕将亲览,且俾奕世子孙,披牒而慎维屏之寄,式版而念小人之依,以永我国家无疆之历服有攸赖焉。”[15]可见,清廷对纂修《大清一统志》表现出极高的政治智慧、文化诉求和周知社会以及地情的强烈愿望。在清廷修《大清一统志》、粤省修《广东通志》的背景下,嘉庆《新安县志》应运而生。该志共计十八万余字,资料主要来自两个方面:一是对旧志资料的沿袭;二是修纂者通过广泛调研、收集资料而得。相比旧志,嘉庆志内容更为丰富,记载更为准确,具有十分重要的史料价值。改革开放以来,深圳在经济领域所取得的成就可谓震古烁今,这使很多人忘却了深圳文化多样性和丰富性的特点。唯物史观强调,偶然之中有必然,从某种意义上说,改革开放后深圳的迅速崛起,正是由于各个层面、各个领域、各种形式的文化多样性交互作用推动着文化理念的不断更新和文化价值的不断丰富,从而驱动或引领经济发展、技术创新和生产方式变革。对香港来说,虽然具有长达150多年被英国殖民统治的历史。多种文化在这里相互交汇,但却始终植根于中华文化的沃土之中。基于此,本文对嘉庆志的史料价值研究,就把关注点集中在文化方面。具体来说,主要表现为以下几个方面:

(一)嘉庆志中蕴含着深港同宗同源的历史文化资料

深圳和香港山水相连、血脉相亲、同宗同源。嘉庆志比以往的志书更为全面、详实地记述了鸦片战争之前广东省新安县即今深圳和香港所在地域的政治、经济、文化、地理、军事、风俗、物产、人物、吟咏等诸多方面内容,展现了一幅比较丰富完整的古代深港历史文化图景。这对我们研究深圳和香港的古代史,涵养深港同宗同源的文化底蕴无疑具有重大价值。

于诸多内容中,海防尤重。“新邑三面环海,则海防尤为急。”[16]嘉庆志中对于海防机构和设施的记录可谓详细,涵盖了今天深港地区。在志中的海防图中,把香港等大小属于海上的岛屿列入其中。从海防设施来看,其所记录的墩台、塘房、营盘、汛房、炮台等,总共四十三处,都能在今深港地区找到对应之处。在新近出版的《香港志总述 大事记》第一卷中明确记载:“清嘉庆十六年(1811年),清廷改各墩台为汛房,香港地区计有屯门、大埔头、九龙、辋井、城门凹、横州、官涌、蕉迳、麻雀岭、大屿山、红香炉、东涌口等汛,皆隶屯门汛管辖。”[17]这些均能在嘉庆志中找到对应,表明深港在当时处于同一军事管理体制之内。当时最重要的军事管理单位为新安营和大鹏所防守营。明洪武二十七年(1394年),明廷设立东莞守御千户所、大鹏守御千户所,并建有所城。康熙志中记载:“沿海所城,大鹏为最。”[7](P42)康熙三年(1664年),东莞守御千户所改为新安营,清初将大鹏守御千户所改为大鹏所防守营,康熙年间提升为水师营,“康熙七年,总督周题请大鹏营归并惠州协所属,新安营不辖大鹏,而大鹏营仍兼防新安。”[18](P197)足可见大鹏营战略地位之重要。大鹏水师营“管辖位于今深圳东部的盐田、上洞、官湖、下沙、老大鹏五个塘汛和红香炉(香港岛)、九龙汛、东涌口汛计泥泞炮台、佛堂门炮台,共有大炮168位。”[19](P116)1840年,林则徐将大鹏营改升为协,统管大鹏和东涌左、右营。1847年,建成九龙寨城,东涌右营移驻九龙寨,大鹏协派副将参守,内驻九龙巡检。

九龙巡检位于今香港九龙半岛,其前身为官富巡检司。官富巡检司的功能在于维护地方治安,处理华夷纠纷,防守海疆。嘉庆志中记录的官富巡检司所管辖范围的村庄大部分分布于今香港地区的香港岛、九龙和新界,只有福田、罗湖、赤尾、盐田、小梅沙等少数村庄分布在目前的深圳特区内。明万历二十六年(1598年),郭棐撰《粤大记》中“广东沿海图”记载的香港地区图示中,明确标有官富巡检司,其东侧就是九龙山。在嘉庆志中所绘制的《新安县志》图中,县城东侧则为官富司。据《香港志总述 大事记》记录,元至元十七年(1280年),元廷在香港地区设置官富巡检司。明洪武三年(1370年),明廷在官富寨(今九龙城)设立官富巡检司衙署。明景泰四年(1453年),明廷将官富巡检司移至要冲之地屯门村,以便于管制。嘉庆志中所记录的屯门村,在今《香港地名录》能找到,现已更名为“屯门新村”。[20](P195)康熙十年(1671年),官富巡检司衙门迁至赤尾村,但仍然管辖着香港地区事务,嘉庆志中记录:“官富巡检司署,在赤尾村,离县治三十余里。原署在县治东南八十里,为官富寨。洪武三年,与福永同改为巡司。衙宇久坏,涖任者多僦居民舍。康熙十年,巡检蒋振元捐俸,买赤尾村民地,建造今署。”[21](P147)赤尾村今属于深圳福田区。鸦片战争后,清政府痛失香港岛,为了巩固九龙半岛及其周围地区的战略地位,巡检司设立已经成为当务之急,终于于道光二十三年(1843年),将官富巡检司迁回九龙一带,同时变更为九龙巡检司。

从山水记观之,深港山水相依相连。嘉庆志中卷之二“舆地图”下的“疆域”中,对于当时新安县南部疆域的描述为:“南至担杆山海面三百里,外属黑水大洋,杳无边际。”[14](P64)担杆山今为香港一山名。在卷之四“山水略”下的“山”中,记述的“马鞍山”“大帽山”“观音山”等山名现仍然存在于香港地界内,在“水”中所提的“担竿洲”“勒马洲”“平洲”等洲名也可在香港寻其踪迹。在康熙志和嘉庆志中都记录的“新安八景”中的“鳌洋甘瀑”和“杯渡禅踪”,现在分别位于香港地区的瀑布湾和青山。

在嘉庆志纂修完成二十多年后,英国与清政府先后签订《南京条约》《北京条约》和《中英展拓香港界址专条》等不平等条约,割占香港岛、九龙、租借新界,从而使香港地区处于英国的殖民统治之下,直到1997年回归祖国怀抱。可以说,包括岭南文化在内的中华文化是深港两地人民的集体记忆和精神家园。

(二)嘉庆志为研究深圳和香港客家移民文化提供了参考依据

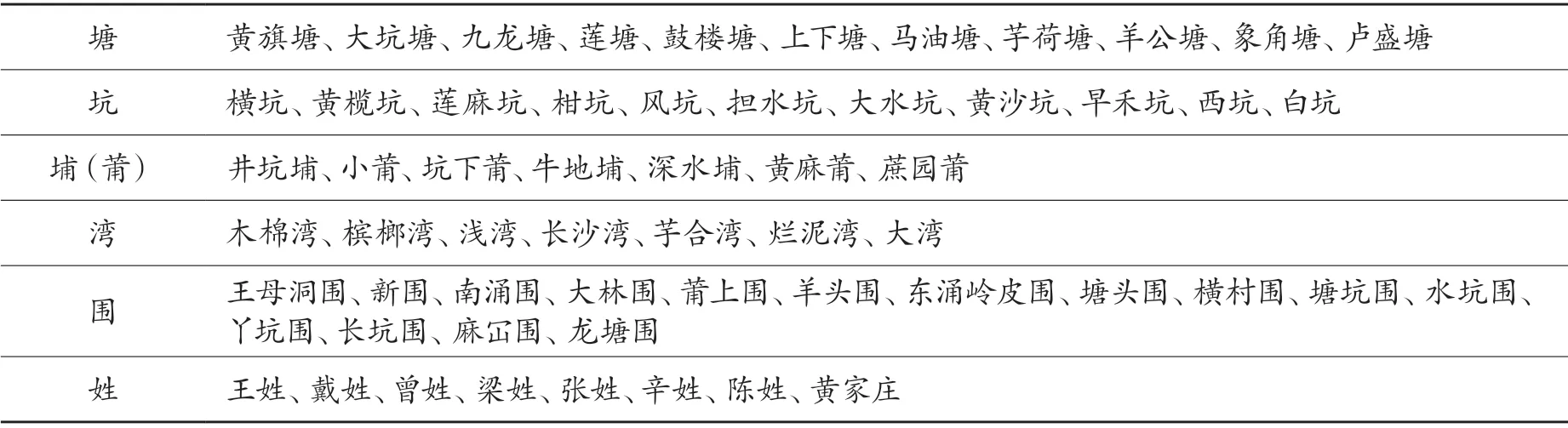

深圳和香港都是具有浓厚移民文化氛围的城市,其中,客家移民文化具有举足轻重的地位。我们可以通过各种载体来了解客家移民文化,村名就是其中之一。嘉庆志中专列了新安县客籍村庄的名称,这些村庄分布于今天的深圳和香港,透过这些村名,可以从侧面了解客家的文化,为研究深圳和香港的客家移民文化提供参考依据。村落之名,乃为村之代号,抑或为区别村与村之间的标志。村名主要反映出独特的自然环境以及历史文化背景,是以通名和专名组成,通名反映了某一共同的类特征,数量较少,主要以特定的字为名,而专名则体现了地名的个性,数量较多。现就嘉庆志中所列客籍村庄进行梳理,以通名为例进行分析,兹举其要者列如表4。

表4 客籍村庄通名列举

这些村庄的通名,体现了新安县客籍居民聚集的类型。首先,主要是反映自然地理的塘、坑、埔(莆)、湾。从词义发生学的角度看,这些字具有不同的形态,但是都是与土、水相关。其次,是与军事防御相关的围。围本意是四周拦挡起来,客家文化中,围就是用土木来构筑的防御设备,这样的建筑一般被称为“客家围”,但是由一些传下来的含有围字的村名可知,当时的客籍人为了进行防御而兴建的防御工事,后来才作为名字保存下来。最后,作为姓氏的姓。以姓作为村名,可见当时的王、戴、曾、梁、张、辛、陈、黄都是新安客籍的大姓,这些姓氏在当时盛极一时,人数众多,聚集集中。当然,客籍村庄的通名不只是这几个,但是这些都是曾经出现的。除此之外,客籍村庄的专名则更为丰富,在此不一一列举。时至今日,深圳和香港的客籍居民历经历史和时代的变迁,谈及客籍的村庄,还有许多历史流传下来具有客籍特色的村名,有的保持不变,有的虽已改名,但是仍然能感受到浓浓的客家文化特色。从这些客籍村庄名称我们可以看到,在中原文化与岭南文化的融合中,客家人凭着自己的聪明智慧,能够在自身文化传承中不断吸收其他族群的文化精华,保护了自己的宗族、赓续了血脉,向世人展示了开放、兼容的移民文化精神。

(三)嘉庆志中包含着深圳和香港独特的民俗资料

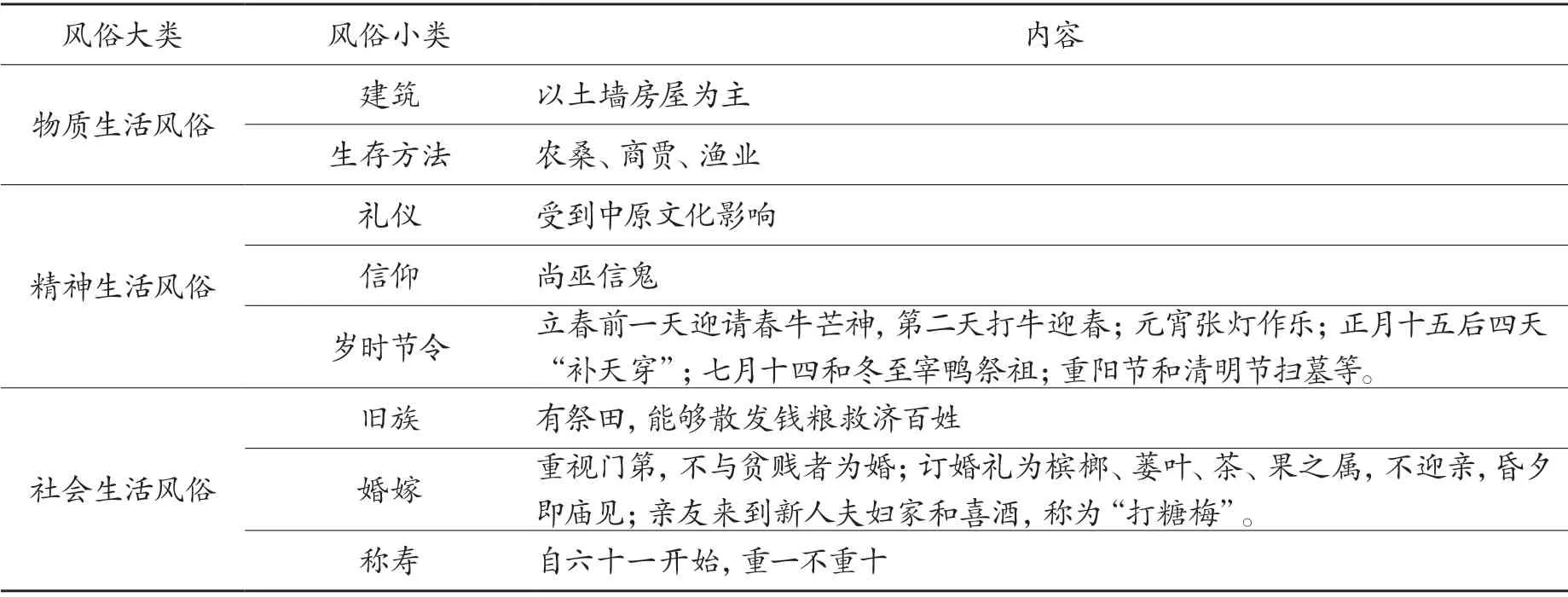

深圳和香港的传统文化源远流长,形成了具有地方特色的民间风俗文化。所谓民俗,就是在特定的地域、时代和民族中所反映的人民物质生活、精神生活和社会生活的方方面面。志中卷之二《舆地图·舆地一·风俗》对当地老百姓的衣食住行、岁时风俗、婚嫁礼仪、祭祀礼制进行了概述,主要内容如表5。

表5 风俗分类列举

这些民俗都是深港地区人民在共同生活和长期与自然进行斗争所形成的经验总结。深圳和香港不仅固守传统进行农桑生产,而且还进行渔业、盐业、采珠业等商贸生产,很早就具有了经商氛围和开放意识。这些为我们研究深圳和香港的传统文化提供了重要资料。在当今国人的心目中,深圳是一座经济科技高度发达的现代化大都市,但是一提到传统,很多人就会认为深圳自古就是一个“小渔村”,本没有太深厚的文化传统。其实不然,我们从嘉庆志中记载的深圳的一些民俗传统就可以看出,深圳自古以来文化底蕴深厚,深受中原文化的影响,但又有着独特的社会观念和风俗礼制。对于香港,由于鸦片战争后曾长期脱离祖国怀抱,导致少数人尤其是青年一代对这些赓续文化传统的民俗嗤之以鼻,一味追求西方所谓的“普世价值”,这是非常悲哀的。其实,香港文化传统的根脉深深埋在这些具有海洋文化、客家移民文化、广府文化特色的民俗之中。

另外,嘉庆志中还保留了很多有价值的资料,比如户口田赋、礼制祀典、诗词等内容,为研究深圳和香港古代的经济、政治和文化等各方面情况提供了重要参考,在此不一一赘述。

四、结语

嘉庆志的主修者舒懋官为一代贤士,在方志纂修方面有极高的修养以及热诚之心,在他的精心筹划和亲力亲为下,其他纂修者无不认真对待,使嘉庆志的质量得到有力保证。该志体例既沿自康熙志,同时也进行了诸多创新,内容更为丰富、特色更为鲜明、细节更为考究,对研究深圳和香港的古代历史、移民文化、民风民俗等领域都具有极其重要的文献价值。