海河流域典型灌区信息化建设规划

齐师杰

(天津市龙网科技发展有限公司,天津 300170)

大型灌区信息化建设作为新时代水利现代化建设重要组成部分,不仅是提升灌区管理水平、服务水平和高质量发展的重要手段,也是实现“总量控制”和“定额管理”两套指标体系的重要抓手。伴随大型灌区续建配套节水改造项目以及信息化建设试点工程的实施,海河流域48处大型灌区均不同程度地开展了信息化相关内容的建设,但受到资金、技术、人才等方面制约,整体建设水平仍然滞后于国内高水平灌区及行业发展的需要。本文选取流域典型灌区开展信息化建设规划研究,以期为“十四五”期间流域大型灌区信息化建设提供参考借鉴。

1 灌区信息化概述

1.1 灌区信息化的定义

大型灌区信息化是指充分应用新一代信息技术,深入挖掘和广泛利用大型灌区信息资源,增强灌区信息采集和加工的准确性以及传输的时效性,全面提升灌区经营管理的效率和效能,同时依托信息系统提供的数据资源与分析结果,帮助管理者实现辅助决策、科学调度和精细管理[1]。

1.2 灌区信息化的总体框架与内容

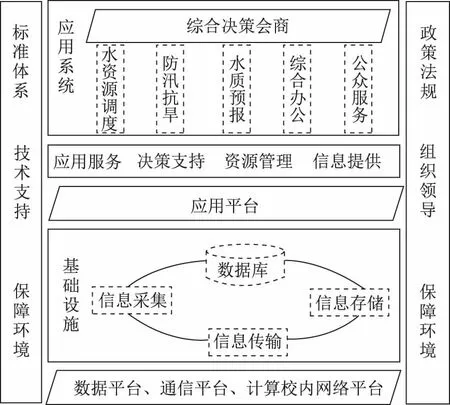

灌区信息化系统通常由基础设施、应用服务、应用系统和保障措施4部分组成。它们架构于数据平台、通信平台、计算机网络平台和应用平台之上,是一个有机整体。同时,为满足灌区信息化系统总体架构的需求,大型灌区信息化主要包括信息采集与监测系统、信息传输系统、监控系统、数据库以及应用软件开发5部分建设内容[2]。系统总体架构如图1所示。

图1 灌区信息化系统总体框架图

1.3 大型灌区信息化建设的重要性与紧迫性

大型灌区在整个国民经济和社会发展中都具有举足轻重的战略地位。其各项活动不仅涉及到“三农”问题,还涉及区域经济发展、社会和谐稳定、生态环境改善等相关问题,是我国粮食安全的重要保障、农业生产的主力军、经济社会发展的重要基础设施,也是当地生态环境保护的重要依托。

2 海河流域大型灌区信息化建设现状与发展瓶颈

2.1 海河流域大型灌区信息化建设现状

海河流域大型灌区合计48处,设计灌溉面积4327.21万亩。笔者基于现场调研,搜集整理了流域内30个大型灌区提交的书面调研报告,针对大型灌区信息化建设开展情况进行了初步统计,结果见表1。

表1 海河流域大型灌区信息化建设统计表

从表1可知,自1998年启动大型灌区续建配套节水改造项目以及2003年全国大型灌区信息化建设试点工作以来,流域内24个灌区已经先后开展了信息化建设并发挥了一定成效,约占灌区总数80%;仍有河北省漳滏河灌区,河南省群库、南小堤灌区,山东省陶城铺灌区,以及山西省桑干河、册田灌区,近年来无信息化建设投入和建设;部分灌区虽然将信息化建设列入方案但尚未进行相关建设。

2.2 海河流域大型灌区信息化发展瓶颈

2.2.1建设管理层面发展瓶颈

(1)缺乏前期统筹规划,周期建设脱节

海河流域大型灌区信息化建设尚处于试点和完善阶段,前期建设缺乏统筹规划和总体设计,导致灌区普遍存在需求不明确、功能不实用、周期建设脱节、后期维护难等问题,难以满足灌区信息化、智慧化和现代化发展步伐[3]。以滦下灌区为例,灌区管理处监控中心在多年的运行过程中,由于当时需求的局限性,软件监控内容和实现的功能逐年变化,频繁修改已致使软件结构不合理,使用不方便。

(2)标准规范不适用,系统间难于互通

灌区信息化建设起步较晚且起点较低,信息化方面标准体系尚待建立健全,主要存在以下问题:①现有技术标准和规范难以直接应用到灌区信息化建设实践中,适合灌区信息化建设的标准和规范较少,基本沿用水文、通讯、水工的相关标准,不同厂商设备的互连存在很大难度,系统兼容性差。②缺乏流域级统筹规划设计,导致灌区信息化系统架构和技术层面缺乏统一的技术标准,增加了建立覆盖全流域的信息化系统网络的难度,同时导致各灌区信息难于互通互联,降低了系统的整体效能。

(3)资金投入不足,运行维护负担重

资金保障是灌区信息化系统运行和发展的必要保障。目前,海河流域大型灌区信息化建设还处于初级发展阶段,投资规模和投资范围还非常有限。调研中,海河流域内信息化建设水平相对较高的滦下、石津、位山等超大型灌区,其信息化投资规模均超过了千万元,其他灌区则普遍存在信息化投资不足、资金落实不到位、运行维护经费匮乏等问题[4]。目前,只有少数大型灌区运行管理维护费来自灌区征收的水费、财政补贴、维修养护经费及地方水利基金等,绝大部分灌区因运行维护费用过大而导致难以负担。

(4)信息化认识不足,综合性人才匮乏

灌区信息化建设普遍存在人才匮乏、培训不足、信息化意识淡薄的现象,从而导致信息化系统管理和运维难度大,信息化系统不能充分发挥实际效益。一是对信息化认识不清。部分灌区传统观念和旧式思维还很强,由于系统在运行维护过程中遇到技术、标准、资金等方面的困难,导致已建系统应用效果远没有达到预期,如视频会议系统、办公自动化系统,致使很多人对信息化持怀疑和回避态度。二是缺乏专业信息化人员,致使信息系统需求不明确,所开发的信息系统脱离灌区管理实际,实用性差,操作复杂,系统使用率低,难以辅助决策管理。

2.2.2技术应用层面发展瓶颈

流域内灌区信息化建设普遍存在“重视硬件和网络建设,轻视软件开发”的现象,软硬件配套尚未完善,已建系统操作维护困难,很多系统使用率不高[3]。

(1)自动化采集点少,监测方式落后

①信息化自动采集点少且方式落后。调研发现,目前流域内部分大型灌区对信息化系统中各类信息采集仍采用人工方式,自动化采集点少,灌区用水调度中心缺乏实时、可靠的动态信息,致使用水调度决策者缺乏驾驭全局用水管理能力的信息支撑,制约着灌区用水管理能力的提升。②信息采集设备环境适应性差且维护成本高。目前,灌区信息采集技术主要是直接移植水文和工业上的成熟技术,但由于灌区环境对电子设备运行来说相对恶劣,因此设备普遍存在环境适应性和维护成本问题。

(2)缺乏远程控制系统,应急响应能力差

闸门和泵站是灌区主要控制对象。其中,闸门控制是实现灌区水量有效配置的重要手段,目前很多灌区已经实现闸门遥控,但受制于过流能力较小、电力能源缺乏、交通不便、位置偏僻等因素,多数闸门仍沿用人工控制方式,对于突发状况的应急响应能力低;部分灌区虽实现了电力和人力控制相结合方式,但受到控制监测站点少、控制设备不足等条件制约,关键控制性工程的全面实施监控难于实现。对于泵站,尤其是多级泵站,灌区很少使用自动调节方式,单靠起闭台数依旧无法精确匹配流量。

(3)网络传输成本高,信息传输难度大

通信网络是信息传输的命脉,是灌区信息化建设的基础设施。灌区通信系统覆盖面积大,区域内地形复杂,应本着经济实用、可靠性强、租用和自建相结合的方式进行建设。调研发现,流域内灌区网络建设存在问题较多,专网与公网的问题,带宽与成本的问题,功率和耗电的问题等。部分灌区仍采用电话或纸质媒介等人工方式传输水情、雨情、工情和作物长势等信息,时效性较差。一些灌区采用自建光缆的方式进行视频传输,甚至将光缆铺到每个闸门,不仅铺设成本高,而且运维费用也不容小视。

(4)系统需求不明确,应用软件使用率低

除受信息资源限制而导致软件开发利用层次较低外,许多灌区信息化系统应用软件还存在软件功能单一、标准化程度低、系统性差、成本高、维护困难等问题,不能形成全局性高效、易维护的应用软件资源。虽然有些灌区数据库的建设已涉及水利业务,但这些已建或在建的数据库模式多样、标准化程度低,存储数据难以同化,安全与更新机制缺乏,技术水平差距明显,难以实现信息共享。究其原因,一是由于缺乏统一的统筹规划,开发软件与实际应用脱节,信息系统使用率低;二是由于分期建设,新老系统因存在代差而匹配困难,导致系统运行不稳定。

3 典型灌区信息化建设规划:以桑干河灌区为例

3.1 典型灌区的选取

2015年,水利部海河水利委员会启动海河流域大型灌区信息化建设现状及发展对策研究项目,全面调研海河流域大型灌区信息化建设现状。笔者在参与前期项目的基础上,综合考虑灌区地理位置、水源工程类型、灌区信息化建设程度等因素,选取桑干河灌区作为典型开展研究。

3.2 典型灌区信息化建设现状与需求

桑干河灌区是海河流域48个大型灌区之一,于1999年启动实施续建配套与节水改造项目,后于2000年实施“21世纪初期首都水资源可持续利用项目”、“2014年农业水价综合改革自动化计量及智能化”、“2015年度续建配套和节水改造工程”、“2016年度续建配套和节水改造总体工程(一期工程)”、“2018年度续建配套和节水改造总体工程(二期工程)”。

经多年建设,灌区工程条件和农业生产条件得到改善,部分骨干渠道的安全输水能力明显提高。但由于自身财力有限,资金投入不足,灌区支渠衬砌和配套建筑物工程仍不完善,信息化相关内容的建设和应用仍处于初级阶段,缺乏科学统一的规划和设计,突出体现在:

(1)基础信息方面。新改造的支渠口未实现水情采集,已建的闸门监控未实现自动控制,同时雨情、墒情、水质、作物生长状况、地下水监测点建设依旧空白。桑干河灌区管理处未建机房,尚未形成信息化的统一管理。

(2)数据资源方面。水情实时监测数据未能形成统一管理,急需建设覆盖整个灌区的基础、监测、多媒体等数据资源。

(3)应用系统方面。已建应用系统实现了部分支渠的水情监视和闸门的监控管理,但在地下水管理、防汛预警、用水管理等业务方面以及行政办公方面都未建设相应的系统,同时已建的系统和待建的系统亟需整合,形成灌区综合平台,提升业务协调能力和移动应用水平[5- 6]。

(4)环境保障方面。灌区信息化建设投资和系统运行维护管理机制尚未确立健全,灌区人员对信息化工程建设与运用的系统性、长期性和关键性认识不足,导致系统建设和运行维护资金难以筹措落实,维护与更新无法保障。

3.3 典型灌区信息化建设方案与保障措施

规划建设从水源取水(地表水和地下水)到田间工程的全方位监控,从用水农户到灌区管理处的逐级应用,从田间灌溉用水量管理到灌区水资源调配逐层管理,逐步实现桑干河灌区的信息化、数字化,为进一步实现流域大型灌区现代化提供指导建议。

3.3.1总体设计

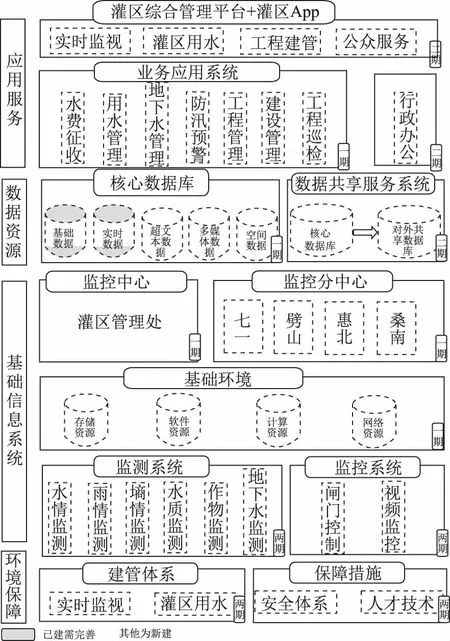

桑干河灌区信息化规划建设包括基础信息系统、数据资源、应用服务和环境保障4个方面,分两期实施。总体框架如图2所示。

图2 总体框架图

3.3.2建设任务与技术方案

(1)基础信息系统建设

基础信息系统主要包括监测系统、监控系统和基础环境建设。

监测监控系统建设一期主要对已改造的支渠口建设水情监测点,将手动闸门改造为电动闸门,在重要闸门位置建设视频监控点,对农田节水示范区建设墒情监测试点和作物生长监测试点,新增雨量站。二期主要对规划改造的支渠口建设水情监测点,在重点闸门位置建设电动闸门,为远控闸门建设视频监控点,对已进行节水改造的其他农田区域建设墒情监测点和作物生长监测点,新增水质站和地下水监测站。

基础环境建设采用“云服务+本地存储”的形式,通过购买云服务器和云存储服务,利用互联网来提供动态易扩展的、虚拟化的资源,将灌区管理处所需的软硬件、资料都放到网络上,同时将视频监控和闸门监控的应用部署到本地[7]。网络部分采用自建光缆结合租用公网数据专线、GPRS无线传输的混合通信方式进行组网。基础环境主要集中在一期进行建设。

监控中心建设一期在灌区管理处建设监控中心,二期在4个灌区管理所建设监控分中心。

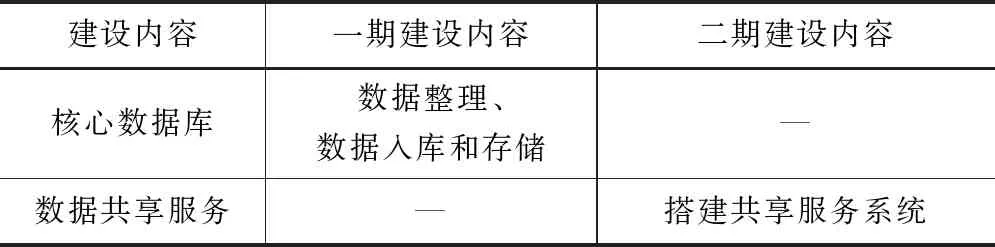

(2)数据资源建设

数据资源是桑干河灌区信息系统软件的数据源,是业务应用的基础,由桑干河灌区管理处统一建设、统一管理。一期主要建设灌区核心数据库,二期随着共享理念和业务应用的不断深入,搭建共享服务体系,实现国家重点建设项目与灌区之间数据的共享,见表2。

表2 数据资源建设方案

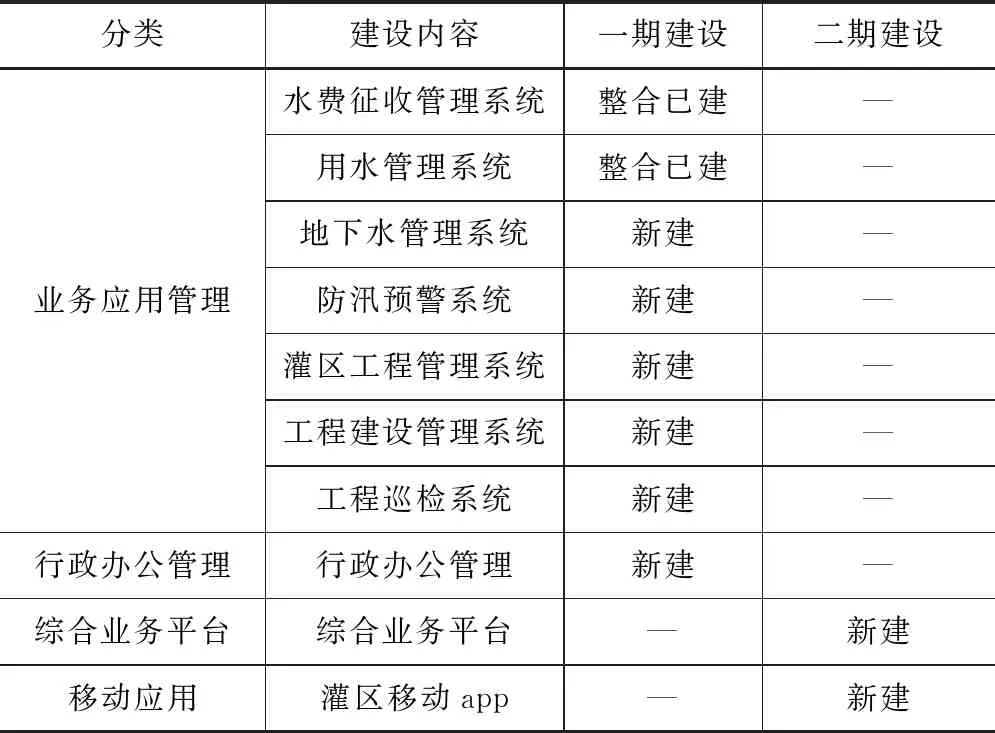

(3)应用系统建设

灌区应用系统规划建设主要包括4部分:业务应用系统、行政办公系统、灌区综合业务平台和灌区移动App。业务应用系统侧重于业务的纵向深入和扩展;行政办公系统侧重于灌区各级管理单位工作流的管理、行政办公和资源共享;灌区综合业务平台侧重于灌区业务的横向延伸和全方位的展示;灌区移动App为野外作业和移动办公提供便利,系统建设方案见表2。通过应用系统的建设,提升灌区业务的信息化管理水平,实现用水科学化、工程数字化、办公自动化[7]。

表2 灌区应用系统建设方案

(4)环境保障建设

环境保障包括制度规范体系和保障措施。一期主要建立四大保障体系,加强信息化建设标准体系的建设和梳理,加大专业人才培训力度,加强灌区应用系统的安全稳定运行,建立长效稳定的管护机制。二期进一步完善四大保障体系,持续为灌区信息化系统的运行维护提供环境保障[8]。

3.3.3建设与运行措施

①明确组织机构,组建涿鹿县桑干河灌区信息化建设领导小组;②编制实施方案,严格按照项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制等要求进行;③细化运行管理,建立值班操作、日常维护、定期检查、排障调整、修理更新的工作机制,系统维护可以合同委托项目建设团队进行后期维护[9]。此外,定期组织内部人员进行系统操作培训,掌握系统的正常操作及运行维护。

3.4 典型灌区信息化建设方案效益评价

本方案立足农田水利信息化发展视角,规划与桑干河灌区相适应的建设内容和技术方案,有助于提高桑干河灌区管理水平、用水效率和行政办公效率,促进灌区技术优化升级,为灌区用水决策提供科学支撑。方案实施后,将极大提高桑干河防洪、水资源利用、水环境保护、政务办公等方面的现代化管理水平;有效减少水旱灾害的发生,减少水资源浪费,提高灌区经济效益;保护河流生态系统和地下水生态系统,提高水环境质量,改善土壤生产条件,为农牧业丰收奠定坚实基础。

4 结语

目前,水利行业已全面进入“十四五”智慧水利关键建设期。伴随《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》的出台,全国124处已建大型灌区续建配套和现代化改造工程迈入崭新的发展阶段,河北省7处大型灌区将纳入方案,桑干河灌区位列其中[10- 11]。新时期,要解决好平衡发展海河流域48个大型灌区信息化建设工作,推动中小型灌区信息化建设全面展开,除继续积极争取水利部的国家投资和政策外,必须结合流域内各灌区自身的实际情况,在灌区管理体制、投资规划、认识与重视程度、人才队伍建设、先进技术应用等方面,采取科学合理、切实可行的发展对策。