泰国区域主义及其主导中南半岛次区域合作的尝试

王 震

本文试图回答的问题是:作为中南半岛地区内国家,泰国的区域主义是如何演进的?泰国在区域合作中又有着怎样的偏好?对上述问题的回答本质上有别于以往区域合作议题研究中的区域外中大国视角,是从区域内视角审视区域竞争与合作。受新冠疫情及大国体系层面竞争加剧的影响,当今世界逆全球化程度进一步加深,区域的重要性愈发凸显,全球治理出现了明显的区域转向。这是大国在体系层面的对立及在区域层面的竞争投入不断上升共同作用下的结果。随着中国在亚太地区影响力不断拓展,美国的战略重心向亚太地区转移,印度、日本等地区大国也蠢蠢欲动,希望在区域层面有所作为,大国竞争因此更加“区域化”。全球治理的区域转向和大国竞争的区域回归,导致区域研究仅从大国视角审视区域发展存在不足,而从区域内视角分析中小国家的区域主义及政策偏好则能为区域研究提供重要的分析维度,拓展研究的深度。

从现实来看,中国推进自身提出的区域合作机制需要充分了解区域内国家的区域政策,这也是“一带一路”倡议推进的基础。近年来,中国提出了涵盖周边地区,特别是东南亚地区多个区域、次区域的合作机制。东南亚是中国当下经略周边最有可能取得突破的地区,中国提出的涵盖这一地区的机制涉及共建“21世纪海上丝绸之路”“中国—中南半岛经济走廊”以及“澜湄合作机制”(LMC)等多个不同层次的合作倡议。中国推进上述倡议不仅要应对其他大国的竞争,更重要的是要了解区域内国家在区域合作方面的政策和偏好。本文将以泰国为分析对象,梳理泰国区域主义演进、特征及其在区域合作中的政策偏好,为此提供一些参考。

一 既有研究与本文的思路

区域合作不仅受大国博弈的影响,次区域内部国家对不同机制的偏好也能产生重要影响。中南半岛五国(即泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南)由于自身实力、发展阶段及发展侧重的不同,在次区域发展路径选择方面存在明显差异,这种差异也体现在次区域合作上。其中,泰国是相关研究的主要对象。现有对泰国区域合作的研究大致可以分为两类:一是关注泰国参与其他行为体提出的区域合作机制;二是泰国主导次区域合作的尝试。

第一类研究主要聚焦泰国参与其他域外行为体提出的区域合作机制。中南半岛地区是连接南亚、东南亚和东亚的陆桥,处于重要战略位置,美国、日本、中国、亚洲开发银行等国家和国际组织相继在这一地区提出了区域合作倡议。作为中南半岛的重要国家,泰国也积极参与区域外大国及国际组织提出的次区域合作机制,甚至主动与印度合作,提出“湄公河—恒河合作”倡议(Mekong-Ganga Cooperation,MGC)。泰国学者桑颇(Sompop Manarungsan)梳理分析了泰国在大湄公河次区域合作(GMS)框架下与该机制涵盖国家,特别是中南半岛国家的经济联系。虽然泰国在美国主导的“湄公河下游倡议”(LMI)中主持了教育和能源安全两个议题,但是布拉姆(Bram Over)、菲利克斯(Felix K. Chang)等人的研究都侧重对美国“湄公河下游倡议”机制的分析,只附带提及泰国在该倡议中的作用。这类研究为理解泰国区域主义发展及其政策的外部环境提供了丰富的素材和支撑,但本质上仍然是区域外大国的逻辑,对泰国虽偶有提及,但更多是介绍大国机制时的附带内容,并没有针对泰国的区域主义及其政策展开系统论述。

第二类研究主要关注泰国倡议、主导的次区域合作机制。学界重点分析了泰国主导次区域合作的动因和举措,以及越南展开次区域主导权的竞争。泰国是中南半岛最发达的经济体,也长期被视为次区域合作的重要枢纽和核心,对泰国参与次区域合作的现有研究主要围绕“次区域中心”这一概念。李文志等认为,泰国开展次区域合作主要有两个原因:一是解决国内发展南北不平衡问题;二是试图建立以本国为中心的区域合作机制。一般认为,泰国对区域合作主导权的追求始于1988年差猜(Chatichai Choonhavan)上台后提出的“变战场为市场”口号。在该口号下,泰国试图利用自身的经济优势实现对印度支那地区的整合,并最终建立“泰铢圈”。王军认为,这体现了泰国的“地区雄心”。泰国学者庞披素·布巴暖(Pongphisoot Busbarat)也认为,泰国的地区外交政策就是为了寻求地区主导地位。

此外,现有研究也意识到泰国和越南在次区域合作上的竞争关系。毕世鸿考察了泰国和越南提出的不同次区域合作机制,马基姆(Abigail Makim)和宗桑娅(Chum Sonya)则着重梳理泰国和越南在水资源的利用、湄公河委员会规则的制定以及柬埔寨重新加入湄公河委员会等方面的博弈,认为两国在次区域合作上存在明显的竞争关系。而韦瑟比(Donald E. Weatherbee)通过分析湄公河地区的冲突与合作,揭示了各国的诉求差异:老挝、柬埔寨和缅甸的诉求更多地表现在具体议题层面,而泰国与越南还试图争取机制主导权。

传统区域合作研究多从大国入手,小国被视为被动的参与,但上述研究从区域内国家的视角分析区域合作,填补了区域合作研究的部分空白。而现有研究在以下两个方面存在不足,仍有进一步研究的空间:第一,缺乏历史纵深。由于过于关注泰国和越南在区域合作机制等层面的竞争关系和地位诉求,缺乏必要的历史分析和案例支撑。第二,缺乏系统性和连贯性。以上研究更多地是针对某一议题,探讨一定时间内的竞争关系,具有明显的阶段性,不利于理解泰国区域合作中持续、稳定的要素。

上述研究的不足正是本文研究的出发点:首先,本文将为观察和分析中南半岛次区域合作提供一个中观视角,从区域内国家泰国的角度审视中南半岛的次区域合作;其次,对泰国区域主义及政策的演进进行较为系统、连贯的分析,明晰泰国区域合作中相对稳定的要素;最后,本文还彰显了泰国在次区域合作中寻求主导地位的长期努力,而这正好折射了中南半岛次区域合作层次互动的复杂性。

二 二战后至冷战时期泰国区域主义的演进

长期以来的区域角色和次区域内国家近代不同的命运形成了二战后泰国“高人一等”的意识。在遭遇西方文明冲击的过程中。暹罗(今泰国)虽然认为自身的文明落后于西方,但相较于周边国家,依然可以被列为文明国度。这一理念塑造了泰国在中南半岛地区的优越感。二战后,西方殖民者卷土重来,作为中南半岛地区唯一的独立国家,泰国成为该地区抵抗运动的重要庇护场所。泰国起初提出并参与了多个涵盖东南亚地区的区域合作机制,但在大国竞争的裹挟下,囿于自身实力,泰国开始将注意力重新聚焦在自身所处的中南半岛地区。

(一)从东南亚联合会到东南亚国家联盟

在帮助地区组织抵抗殖民者的过程中,泰国再次萌生了主导该地区的想法。由于深信殖民主义的日子已经屈指可数,泰国时任总理比里(Pridi Banomyong)看到了一个能使泰国成为东南亚新兴国家“天然领袖”的机会——充分利用泰国的独立地位支持邻国反殖民地战争,以赢得邻国的好感和尊重。在比里的支持下,1947年9月8日,泰国在曼谷拉他那柯信(Ratanakosin)酒店举行会议,正式启动了东南亚联合会(Southeast Asia League,SAL),“来自越南、柬埔寨、老挝、印度尼西亚、马来西亚和泰国的60名代表参加了此次会议”。由于这一时期东南亚大部分国家尚未取得独立,东南亚联合会也就被视为区域合作的一个临时组织。1947年,銮披汶集团发动的军事政变改变了泰国的外交政策走向,也结束了泰国主导地区合作的短暂尝试。

到20世纪50年代,国家安全成为主导泰国区域合作的主要因素。1954年,泰国加入美国主导的地区安全机制——东南亚条约组织,希望借助美国构建的地区网络,维护国家的安全与稳定。新中国的成立和越盟在越南不断取得的胜利激励了东南亚地区,特别是中南半岛地区共产主义的发展。泰国为了维持政权的稳定,选择与美国结盟,并加入美国主导的地区安全机制。1961年,美国及东南亚条约组织在老挝危机时期的表现令泰国大失所望,此时泰国意识到东南亚条约组织是美国政策的工具,并不能完全服务于自身的国家安全,泰国媒体甚至将其描述为一只连吼都不会的“纸老虎”。泰国时任外交部长塔纳·科曼(Thanat Khoman)开始将注意力集中到区域内国家间的协作。

1961—1967年,泰国先后主导和参与了东南亚协会(Association of Southeast Asia,ASA)、亚洲太平洋理事会(Asia and Pacific Counci,ASPAC)和东盟(ASEAN)三个区域性合作机制,寻求地区安全和经济发展。鉴于东南亚条约组织的有限性,“曼谷努力走向更独立的外交政策”,开始寻求与地区国家构建新的区域合作机制,以确保国家的安全和经济发展。1961年7月,泰国、马来亚、菲律宾三国在曼谷召开会议,宣告东南亚协会的成立。东南亚协会的重要性在于,它是自失败的东南亚联合会以来,“东南亚领导人把注意力转向更紧密的区域一体化的开始”。由于菲律宾和泰国都是美国的盟友,这一机制的反共色彩极为浓厚。然而,未待东南亚协会各项机制实质性的推进,内部成员国马来亚和菲律宾之间的关系因领土纠纷而恶化。

东南亚协会成立后不久,菲律宾和马来亚两国关系因沙巴问题陡然紧张,泰国为进一步推进东南亚协会机制在协调两国关系中发挥了重要作用。在马菲关系紧张之时,1964年2月5日,印尼、马来西亚和菲律宾三国外交部长在曼谷举行了和解会议,泰国作为调解人居中斡旋。经过调解,1966年,东南亚协会常务委员会恢复了该组织的运作。东南亚协会虽然得以存续,但已经很难在区域合作方面有进一步的建树,泰国开始支持韩国提出的亚洲太平洋理事会机制。

亚洲太平洋理事会成立于1966年,是一个跨区域组织,涵盖东亚和太平洋地区的9个国家和地区。同年6月14-16日在成立会议上商定,亚太地区各国驻泰国大使组成一个常设委员会来处理组织事务。泰国外交部长塔纳将担任委员会主席,泰国政府提供秘书处。值得注意的是,亚洲太平洋理事会机制也是泰国在国际层面支持南越的重要路径。但由于日本拒绝将亚洲太平洋理事会从一个社会经济组织转变为政治安全组织,致使该机制陷入瘫痪。亚洲太平洋理事会在20世纪70年代早期已难以发挥设定的功能,逐渐淡出了人们的视线。

在加入亚洲太平洋理事会的同时,泰国也在和东南亚各国协商建立一个新的区域合作机制。1965年,印尼发生“9·30”政变,苏哈托取代苏加诺掌握国家政权,并改变与马来西亚对立的态度,采取“亲西方”政策。印尼外交政策的转变为东南亚区域合作提供了必要前提。虽然在成立过程中各国存在偏好的差异,最终泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡五国在1967年8月发表了《曼谷宣言》,宣告东盟成立。

(二)从聚焦东南亚到回归中南半岛次区域

泰国经历20世纪60年代区域合作的高峰后,70-80年代在区域合作方面并无太多建树。1975年之后,共产党相继在越南、柬埔寨和老挝夺取政权,给泰国的国家安全带来巨大压力,而这一压力在1979年越南入侵柬埔寨时达到高峰。为应对这一地区性威胁,泰国将更多的外交资源放在安全层面,寻求双边和多边安全协助,东盟这一地区组织在这一过程中逐渐成为泰国处理周边国家关系的重要机制。柬埔寨危机的和平解决以及冷战的终结改变了中南半岛的地区秩序,而泰国国内政治的变革也推动了新的周边政策的出台。伴随着经济的高速增长和自身发展的需求,泰国再次将目光投向区域合作,试图通过这一途径实现成为中南半岛中心的夙愿。

“东南亚黄金之乡”(Suvarnabhumi)概念的核心是把泰国视为区域的中心,而差猜上台后提出的“变战场为市场”的口号及其相应的政策,就是力图实现成为中南半岛地区发展“门户”的愿景。1985年之后,泰国经济飞速发展,1988—1989年经济增速更是达到11%以上。泰国经济的高速发展及国家整体实力的提升,一方面推动了泰国主导中南半岛地区经济秩序的诉求,另一方面也带来国内资源的枯竭问题。“20世纪80-90年代泰国的高速发展使得其对于资源的需求远远超过自身的供给,因此泰国不仅希望印支三国和缅甸为其经济发展提供必要的渔业、天然气和石油供应,也试图通过与邻国建立密切的经贸关系,并凭借自身经济实力成为中南半岛的中心。”差猜时期,泰国对自身的定位是中南半岛五国唯一的新兴工业国家,理应成为这一地区经济活动的中心。差猜提出的口号也暗合当时泰国军方的战略构想。泰国陆军司令差瓦立(Chavalit Yongchaiyudt)在1989年武装部队日提出“黄金半岛(Suwannaphume)”的概念,阐述了陆军在地缘上对东南亚大陆的关切,呼吁泰国成为大陆的经济中心。

1991年,军方以“腐败”为借口推翻差猜政府,继任的阿南(Anand Panyarachun)政府则进一步提出将泰国打造为“通往印度支那的门户”,并将其塑造成东南亚大陆商业、金融和物流中心。阿南在1992年的演讲中提出,“泰国的地理位置和与中南半岛国家关系的改善,有助于泰国成为东盟与东盟次区域共同体国家之间的桥梁,可将曼谷打造为该区域的金融中心,以满足印支国家的需要。”阿南在东盟会议上提出构建东盟自由贸易区(AFTA)的设想,该设想进一步强化了泰国实现区域一体化的雄心。泰国认为,凭借其经济实力和在中南半岛地区的优势地位,可以进一步引领区域经济的合作和发展。1993年之后,泰国将更多注意力集中在中南半岛地区而非整个东南亚。

综上,在泰国的自我认知中,泰国的地理区位和自身的实力理应赋予其区域中心的地位,而这一认知的形成既是长时段区域内泰国历史地位的延续。二战后泰国虽有主导东南亚地区的尝试,但美苏竞争决定了泰国无力支撑这一理念,回归中南半岛地区成为泰国更为现实的考量。泰国为自身设立的在中南半岛地区领先地位的目标,成为其寻求发挥区域主导作用的动力,并在泰国之后各届政府中得到进一步延续。泰国的区域抱负既体现在试图成为区域合作中各个领域的中心,同时也尝试从次区域合作机制的角度主导区域合作的发展。

三 冷战后泰国主导次区域合作的尝试

1993年、2003年是泰国努力将自身打造成区域经济中心的两个重要时间节点,其先后提出“黄金四角”机制和三河流域合作机制。“黄金四角”机制的存续时间是1993—2003年,而2003年至今三河流域合作机制仍然发挥着作用。此外,泰国在1996年还借助“西望”政策与南亚国家构建了跨区域合作机制——“环孟加拉湾多领域技术经济合作倡议”(BIMSTEC)。可见,泰国在中南半岛次区域合作层面的政策存在明显的延续性。它们的提出既是服务于泰国国内发展的需要,也是泰国实现区域抱负的重要载体。

(一)“黄金四角”机制

为了改变泰国经济区域发展南北不均衡的问题,也为了达成“黄金半岛”的构想,川·立派(Chuan Leekphai)在1993年发起“黄金四角”经济合作倡议。这一举动获得了军方的支持。1988年以来,军方一直试图构建“泰币经济圈”,希望以泰国雄厚的经济力量为基础,打造一个以泰国和泰币为中心的经济增长区域。

“黄金四角”经济区虽然当时在机制上是新的尝试,但作为一个自然经济区已长期存在。安德鲁·沃克(Andrew Walker)对中缅老泰四国交界地区经济往来历史的梳理展示了这一地区长期以来自然形成的经济合作和发展模式。这一地区山地民族之间的贸易往来长期存在,只是在形式上并没有统一的机制。因此,“黄金四角”经济区的建设是具有一定的历史依据并且符合经济发展规律的举措。“黄金四角”机制作为一项倡议正式启动是在1993年,泰国时任外交部长帕松松西里(Prasong Soonsiri)访问北京时提出在四国边境地区联合开发的构想,得到中国的支持。泰国之所以提出这一倡议与其自身相对雄厚的经济实力相关,其力图通过构建一个涵盖本国国内相对不发达地区的次区域合作机制实现这一时期的自我定位和国内发展目标。

泰国重视“黄金四角”机制的建设,组建了相应的协调机构,并协助老挝和缅甸发展相应的机制。倡议提出后,泰国随即成立经济合作委员会,并任命川·立派总理为委员会主席。1993年8月9-10日,泰国在清莱主办中缅老泰四国旅游合作的会议。1993年12月3-10日,泰国土地旅游当局和清迈旅游商业协会赞助了一辆被冠以“友谊”号的篷车,从泰国开往缅甸和云南。2000年,在泰国的牵头下,四国成立四角经济联合委员会,旨在促进地区商会之间的交流,加强贸易和投资合作。泰国还与老挝组建了经济四角联合开发公司。此外,泰国还积极支持中南半岛相关国家在这一倡议下的发展。例如,1993年7月,泰国政府通过一项以改造与邻国相接道路的开发计划。

“黄金四角”经济区计划侧重交通和旅游领域的合作。在此框架下,四国将优先发展交通方面的合作。在陆路方面,经四国协商,决定先修筑“景洪—南塔—会晒—清孔—清莱”和“景洪—景栋—大其力—夜柿—清莱”两条公路,也就是大湄公河次区域“南北经济走廊”中的R3公路。泰国旅游局北部办公室主任苏拉伊(Silachai Surai)说:“贸易和旅游是该地区的天然纽带,但只有通过发展可靠的交通网络才能实现。我们的战略是以清莱为门户,开放这一地区。”这一举措既可以带动泰国经济的整体发展,也可以提升北部地区的经济发展水平,更重要的是将清莱打造成该地区的经济中心。1994年,四国先后在湄公河上游地区收集、调研水流数据。2000年,四国在缅甸大其力签署《澜沧江—湄公河商船通航协定》。该协定规定:“自协定签署之日起一年后,缔约4国之间实现澜沧江—湄公河商船通航,缔约任何一方的船舶均可按照协定的规定在中国的思茅港和老挝的琅勃拉邦港之间自由航行。”从协定内容来看,在湄公河通行最南端只到达琅勃拉邦,并未深入到泰国境内,这体现了泰国在寻求地区影响力的同时,也存在安全方面的考量,并不希望中国的影响力深入其北部地区。

“黄金四角”机制的发展是泰国地区大国定位和缩小国内发展差距这一目标共同作用下的产物。但这一机制自1993年提出以来,在其他三国的实质性进展有限,而泰国作为主要推动者在1997年金融危机后,已无力继续推动该机制的发展,最终在2003年被并入大湄公河次区域合作机制。实际上,泰国最初拒绝了与大湄公河次区域合作机制合并的构想,泰国外交部认为将“黄金四角”机制纳入大湄公河次区域合作框架将导致其无法获得足够的重视。但是,泰国自身的实力难以抗衡域外国家倡议机制的竞争。此外,泰国在安全方面的考虑再次占据上风,湄公河流速加快可能会改变老挝和泰国的边界,不利于相关国家开展进一步合作。该机制被并入大湄公河次区域合作机制,可以视为泰国尝试寻求区域主导地位的一次挫折。

在此期间,泰国还发起了跨区域的“环孟加拉湾多领域技术经济合作倡议”。1996年,差瓦立(Chavalit Yongchaiyudh)上台后寻求将印支国家纳入东盟的地区政策,同时试图将经济快速增长的印度纳入其地区构想中。差瓦立希望利用泰国的经济实力和有利的地理区位,确立泰国作为中南半岛中心的地位,将泰国打造成地区交通枢纽。进入20世纪90年代后,印度经济开始腾飞,泰国希望抓住这一契机,成为连接印度和东南亚的重要节点。“环孟加拉湾多领域技术经济合作倡议”成功地把南亚和东南亚连接起来,这一政策得到了有效推动。但1997年亚洲金融危机的爆发严重削弱了泰国的经济实力,打击了其区域抱负,这一状态一直到他信(Thaksin Shinawatra)上台后才有所改善。

他信上台后,泰国提出了另一项覆盖范围更大的次区域合作机制——三河流域合作机制。从泰国追求次区域中心角色地位的心理来看,这并非巧合,正是他信领导下的泰国选择了其认为更合理和更符合次区域发展的新合作机制,而主动舍弃“黄金四角”机制。在新的时代,“黄金四角”机制原有规划的吸引力因大湄公河次区域合作机制的介入而大大下降,泰国需要一个新的次区域合作机制以实现自身次区域中心国家的定位,这也是他信时期三河流域合作机制提出的契机和背景。

(二)三河流域合作机制

他信在2003年4月29日举行的中国—东盟领导人关于非典型肺炎特别会议上提出了构建一个涵盖泰老柬缅四国的区域合作机制。2003年12月12日,四国在缅甸古都蒲甘发表了《蒲甘宣言》,宣告这一机制的成立。该机制成立之初,越南并未加入,2004年越南申请加入。实际上,该机制最初没有将越南纳入其中,反映了泰国对越南的一种态度,“是泰国和越南在柬埔寨和老挝问题上宿怨的结果”。到2005年,该机制名称正式改为“伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略”。

他信对个人地位的追求与泰国自身的定位相结合,促使其提出新的中南半岛次区域合作倡议。从他信个人层面看,此时东南亚老一辈政治强人相继退出政治舞台,这为他信成为新时期东盟地区领导者提供了难得的机遇。“他缺少的是成为国际焦点的跳板,这就是他的两个构想——亚洲合作对话机制(ACD)和三河流域合作机制(ACMECS)。前者是一个旨在加强亚洲议价能力的论坛,后者旨在通过低息贷款和跨国基础设施项目让邻国依赖泰国。”从泰国国家地位层面而言,“黄金四角”机制竞争力的丧失和国家经济的复苏使得泰国需要提供新的次区域合作公共产品,以实现成为次区域中心地位的夙愿,但大湄公河次区域合作机制和东盟难以帮助泰国实现上述愿景。

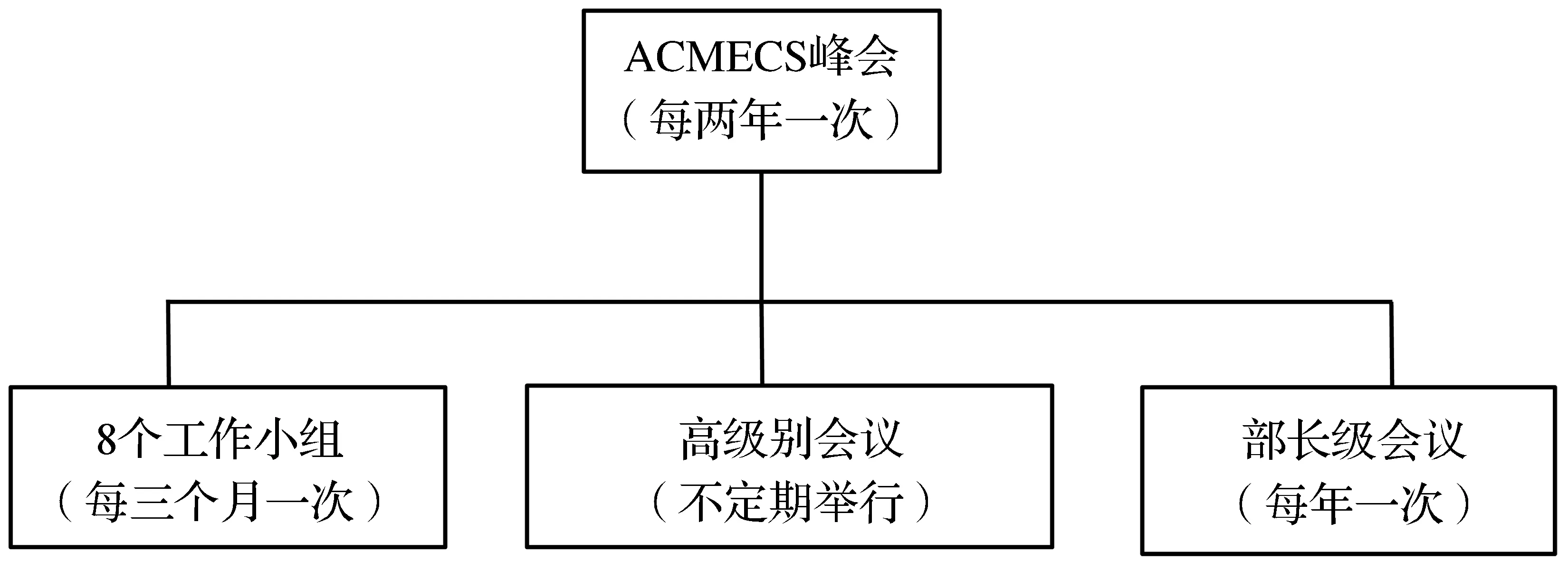

《蒲甘宣言》确立了三河流域合作机制的基本原则及组织框架(见图2),并制定了《经济合作战略行动计划》(),期限为10年(2003—2012),每两年审查一次。为便于实施,该计划被分为三个阶段:近期至短期(2003—2005)、中期(2006—2008)和长期(2009—2012)。泰国政府希望在曼谷常设一个秘书处和商业委员会,以促进泰国主导下与缅甸、老挝、柬埔寨和越南的经济合作。据《国家报》报道,由泰国副总理颂基德·贾蒂斯里皮塔克(Somkid Jatisripitak)领导的三河流域合作机制曾提交提案,为2004年的41个项目争取1亿泰铢的预算,并为2005年的2个项目争取2600万泰铢的预算。从资金来看,泰国对三河流域合作机制倾注了较大的心血,希望其能成为主导地区合作的主要机制。到2006年,该倡议最终确立了8个优先合作项目:贸易和投资便利化、农业合作、工业和能源合作、互联互通、旅游合作、人力资源开发、公共卫生以及环境合作等。

图1 ACMECS机制架构

2006年他信倒台后,三河流域合作机制虽然在项目推进上受到冲击,但泰国仍然提出多个促进地区发展的具体合作构想。这一倡议作为他信的政治遗产与亚洲合作对话机制一道被后续的政府继承。在之后的次区域合作中,三河流域合作机制不断丰富,泰国相继提出组建稳定地区农产品价格的委员会,并拟构建以三河流域合作机制为平台的大米出口加工的卡特尔。在旅游合作上,为促进相关国家间跨境旅游、开展联合旅游营销和推广活动,实现“五个国家、一个目的地”的理念,泰国在该机制框架下提出单一签证的设想,并在第五届三河流域机制峰会上提出建设一条联结中南半岛五国古都“蒲甘—清迈—琅勃拉邦—万象—暹粒—顺化”的旅游走廊。上述倡议也被写入《2013—2015年伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略组织行动计划》中。可见,泰国已将三河流域合作机制作为经营中南半岛的重要平台。

巴育(Prayuth Chan-ocha)同样重视三河流域合作机制在泰国国家安全和经济发展中的作用,提出了连接该地区各国的经济特区构想。在2015年的峰会上,巴育认为该机制与东盟并不存在竞争或冲突的关系,相反它是助推实现东盟共同体的重要力量。但一些评论者认为,泰国本质上是将三河流域合作机制与东盟并立:即泰国与整个东南亚地区的合作主要依赖东盟,而与中南半岛国家的合作则主要借助三河流域合作机制。2018年,在曼谷举行的第八届三河流域合作机制峰会的主题为“建设一个融合、连通的湄公河共同体”,巴育在会上倡议设立“三河流域合作机制基金”,并通过《三河流域合作机制总体规划》。该规划强调,“三河流域合作机制下的合作将通过各支柱协调委员会下的三个目标/支柱开展:(1)促进多式联运(公路、铁路、桥梁、港口、航空、内河、海运)的无缝连接,包括但不限于为次区域数字互联互通和能源基础设施互联互通而设计的基础设施;(2)经济协同;(3)智能和可持续发展。”从该峰会的主题来看,泰国似乎致力于在三河流域合作机制的主导下实现中南半岛五国的联通和次区域共同体的构建。

在推动三河流域合作机制的过程中,泰国仍然要面对大湄公河次区域合作机制、“湄公河下游倡议”等国际组织、区域外大国主导的次区域合作机制的竞争。为了防止重蹈“黄金四角”机制的覆辙,除了增加资金外,泰国提出将三河流域合作机制作为对接大国与中南半岛合作的“桥梁”,尽可能将他们的合作纳入到该机制的框架内。这一举措本质上是以次区域合作机制制衡区域外大国在中南半岛地区的影响力,保证泰国作为地区中等强国的战略空间。在韩国与湄公河地区的合作中,泰国鼓励韩国在三河流域合作机制中开展湄公河—韩国合作基金(Mekong-ROK Cooperation Fund,MKCF)项目。同样,在与中国的合作中,巴育同样强调该机制的连接作用,中国提出粤港澳大湾区后,泰国副总理颂奇(Somkid Jatusripitak)说:“泰国准备在东亚两个经济集团的国家之间扮演中间人的角色,将在以东南亚为重点的三河流域合作机制和大湾区之间发挥协调作用。”

显然,泰国在多个公开场合倡导三河流域合作机制,一方面显示出该机制对目前泰国区域合作的重要性,另一方面则折射出泰国本身的脆弱性——资金、科技、市场等方面难以与大国相抗衡。因此,将该机制打造成衔接大国与中南半岛合作的桥梁,在利用自身优势巧妙地化解该机制的生存危机的同时,也能继续推进泰国主导中南半岛次区域合作的构想。

总的来说,“黄金四角”机制和三河流域合作机制成为冷战后泰国试图将自身打造成次区域中心的重要平台。在具体的次区域合作倡议中,泰国明显具有解决国内发展不平衡的诉求。泰国十分清楚在与区域外大国竞争中处于不利地位,甚至有可能被区域外大国的影响力吞噬,因此,在新的发展阶段,其努力成为中南半岛地区重叠的次区域合作机制的中心,将三河流域合作机制打造成连接大国与中南半岛合作的“桥梁”。

四 泰国推进区域合作的“曼陀罗”结构及其角色

二战后至今,泰国区域主义经历了东南亚联合会、东南亚国家联盟以及之后的“黄金机制”、三河流域合作机制的演变,在地理范围和角色方面呈现出明显的变化。从地理范围上看,泰国区域合作的侧重点从整个东南亚地区转移到中南半岛次区域;从角色来看,泰国践行区域主义的路径呈现从参与到寻求主导的转变。

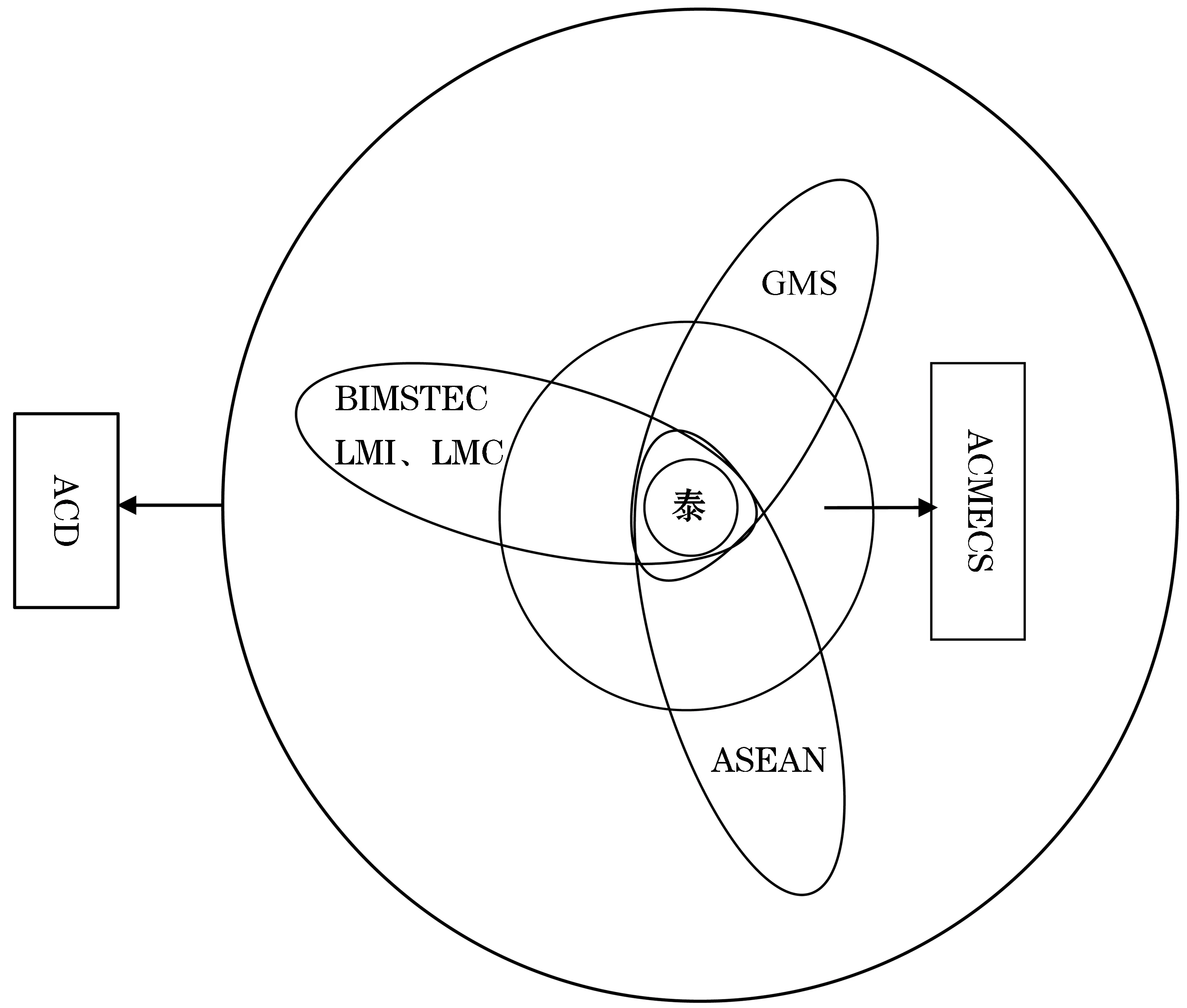

冷战后,尽管泰国的发展目标在不同阶段表现出不同的偏好,但成为次区域合作的中心一直是主线。纵观这一时期泰国区域合作的实践,可以发现,当泰国处于次区域相对优越的地位且国家安全较为稳定的时期,泰国次区域主义就会凸显,追求区域中心地位便会成为其主导次区域发展的重要理念。泰国编织的区域合作机制框架大致形成了以泰国为中心的新“曼陀罗”结构(见图1)。图1中的三片扇叶分别代表不同层面的合作:大湄公河次区域经济合作(GMS)为国际组织主导的合作机制;LMI、LMC、BIMSTEC是区域外大国主导的区域合作机制,湄公河下游倡议(LMI)的主导国美国,并不属于亚洲,也未实质参与ACD;ASEAN则是区域内部主要的区域合作平台;ACMECS为泰国寻求次区域合作的主要“桥梁机制”,沟通与不同层面的合作;更大范围的合作倡议则是ACD。

图2 泰国区域合作圈层结构图

不难看出,尽管中南半岛地区存在中、美等大国的竞争,泰国并未放弃将自身打造成中南半岛次区域合作中心的目标。泰国并非被动参与中南半岛次区域合作,而是努力规范大国在中南半岛地区的影响力,尝试以三河流域合作机制为“桥梁”,与大国展开对接合作,进而提升其在中南半岛次区域合作中的地位和影响。例如,随着中国的崛起,泰国意识到中国崛起的经济效益将外溢到中南半岛地区,对中南半岛次区域合作中心地位的追求决定了其不会坐视中国在该地区影响力的无限扩张,进而吞噬其战略空间。因此,2012年,泰国提出“澜沧江—湄公河次区域可持续发展”倡议,尝试以制度形式规范中国在中南半岛地区的政治经济活动。2019年4月,泰国总理巴育在出席第二届“一带一路”高峰论坛前夕接受采访时明确提出,“泰国位于东南亚中心,具有独特的区位优势”,可以通过本地区框架,如三河流域合作机制等加强与中国的合作。可见,泰国试图以三河流域合作机制为平台构建与“澜湄合作机制”的对接合作,从而扩大该机制在中南半岛次区域合作中的影响力。对泰国区域主义演进的分析可以看出:

首先,在中南半岛次区域合作中,泰国受历史认知、经济发展等因素影响,有成为次区域主导者的政治诉求。历史上,泰国西向与缅甸争强,东向与越南竞争,并在近代以来始终保持独立自主的地位,这些构成了泰国不同于中南半岛其他国家的历史认知。缅甸虽然历史上曾经是中南半岛次区域的强国,并且现代缅甸的地理版图、自然资源在中南半岛地区占优势地位,但是由于国内政治和经济实力有限,缅甸在区域合作中更多扮演参与者角色,并未提出或寻求主导中南半岛次区域合作进程。老挝和柬埔寨因各方面实力有限,传统上是泰、越争夺的势力范围。历史上明命帝与拉玛四世对柬埔寨国内政治的干预和竞争、冷战时期泰国资本主义与越南共产主义的竞争等都体现了老挝和柬埔寨在中南半岛次区域的地位。冷战结束以来,老挝和柬埔寨为实现自身国内经济发展,也积极参与区域外大国、国际组织以及泰国和越南提出的合作倡议。

其次,中南半岛次区域合作呈现出层次互动的复杂性。大国或域外行为体主导不是中南半岛次区域合作的全部,它是各行为体在不同层次互动的结果。这种互动至少可以分为三个层次:一是大国博弈及其在中南半岛地区力量和影响力的投射,涉及印度、美国、中国等提出的有关中南半岛地区的次区域合作机制。例如,在泰国的倡议下,2000年印度和中南半岛五国在万象签署《万象宣言》,“湄公河—恒河合作”倡议正式确立。在成立大会暨第一次部长会议中,印度确定了四个重点合作领域:旅游、文化、教育、互联互通。从时间上来看,印度是冷战后最先提出关于该区域合作机制的大国。正如印度外交部东方秘书普里特·萨兰(Preeti Saran)指出,“印度是最早认识到利用湄公河国家特性的国家。”冷战后美国也提出了符合自身利益的合作机制——“湄公河下游倡议”。2009年7月23日,美国国务卿希拉里与湄公河下游四国(柬埔寨、老挝、泰国、越南)领导人在泰国普吉岛举行第一次“湄公河下游倡议”部长级会议,由美国主导的湄公河地区次区域合作机制就此产生。该倡议是美国“亚太再平衡”战略的组成部分,同时也是强化美国与东盟关系的重要渠道。

二是次区域内主要国家之间的地缘政治和经济互动,主要是泰国、越南与其他区域内国家的互动往来。柬埔寨危机解决之后,中南半岛国家相继将注意力集中在经济发展和国家建设中,相关国家除积极参与大国主导的次区域合作机制之外,泰国和越南也提出了涵盖这一地区的次区域合作机制。在泰国提出三河流域合作机制一年后,越南就与柬埔寨、老挝在第十届东盟峰会上,批准了《增长三角社会经济发展总体规划》,柬老越发展三角(CLV)正式宣告成立。在2002年胡志明市高级别会议上,三方确定了优先合作领域,承诺加强站在交通、贸易、电力、旅游、人力资源培训和卫生保健等领域的合作。三是次国家行为体,包括各个国家省份政府在次区域合作决策中的影响。泰国东北部发展一直落后于其他地区,东北部地区提出了“湄公河—锡河—蒙河”开发计划,由于这一计划直接影响湄公河水资源的利用,对它的重视直接影响了泰国在湄公河委员会中的政策和立场。各层次的互动决定中南半岛次区域合作的最终形态,也使得理解该地区次区域合作需要综合考虑各个层面的影响。

最后,泰国是连接三个层次互动的重要行为体。基于合法性与影响力,区域外大国提出的次区域合作机制需要泰国的参与,泰国也提出了涵盖这一次区域的合作机制,而在湄公河流域合作中,东北部次国家行为体的利益直接影响泰国的政策选择。具体而言,区域外大国在次区域合作机制构建及具体项目实施中寻求与泰国的合作一定程度上会弱化次区域内其他国家对区域外大国主导中南半岛的“忧虑”。一方面,目前区域外大国提出的涵盖这一区域的合作机制都将泰国纳入其中,如美国提出的“湄公河下游倡议”有六个支柱,泰国与美国联合主持其中的教育领域;另一方面,在次区域内,泰国也会根据本国发展需求和战略认知提出符合自身利益的次区域合作机制。这种互动涉及地缘政治和泰国国内发展的需求,并给次区域合作机制带来影响。不难发现,中南半岛次区域合作的焦点越来越集中在湄公河流域,而在这一区域,泰国东北部次国家行为体的利益会明显影响泰国国家层面的政策选择。为促进东北部地区的发展,泰国不仅参与了大湄公河次区域经济合作、湄公河委员会等机制,还支持老挝沙耶武里大坝的建设,以改善东北部的用电情况。

作为次区域强国,泰国次区域战略将影响未来中南半岛次区域合作的走向。泰国对区域外大国提出的合作机制的偏好将影响机制竞争的最终结果。如前所述,区域外大国在中南半岛地区围绕湄公河流域合作的竞争日趋激烈,寻求在众多合作机制中脱颖而出不仅需要关注机制本身的吸引力,更需要次区域内国家的积极支持和参与。泰国在次区域合作中对合作机制的选择偏好无疑将会影响机制竞争的结局。此外,泰国在三河流域合作机制中项目设立的偏好也会影响中南半岛地区的发展现状。例如,泰国构建的“蒲甘—清迈—琅勃拉邦—万象—暹粒—顺化”古都旅游走廊,将提振沿线旅游业、交通运输行业的发展,推动次区域合作新的增长点。因此,研究泰国在次区域合作方面的偏好和互动关系是理解中南半岛次区域合作的重要路径。

结 语

有别于以往研究中区域外大国的路径,本文以泰国为分析对象,从区域内国家视角对中南半岛区域合作这一议题展开论述。泰国作为中南半岛次区域强国,在区域主义演进中存在“参与”和“主导”两种不同的策略选择。在大国及国际组织主导的“湄公河下游倡议”、大湄公河次区域合作等机制中,泰国更多扮演参与者的角色;在“黄金四角”机制和三河流域合作机制等涉及中南半岛次区域合作中,泰国则寻求主导地位。当前泰国在中南半岛次区域合作的框架构成了新“曼陀罗”结构,对中南半岛次区域合作影响显著。

纵观泰国在东南亚地区、中南半岛次区域的区域合作演进历程,泰国经历了从主导东南亚地区到重新回归中南半岛次区域的地域转变。这一转变强化了次区域内国家对中南半岛次区域合作机制推进的影响。泰国在中南半岛次区域合作中的角色及对主导地位的追求也进一步凸显中国差异化推进“澜湄合作机制”等倡议的必要性。中国在推进“澜湄合作机制”的过程中,不但要面对美国、印度等国家的竞争,更需要顾及泰国在中南半岛地区的地位诉求及利益,任何一个区域外大国对中南半岛次区域合作的完全主导都会被泰国视为某种程度的威胁。因此,中国在该地区的具体项目推进中可以尝试依靠三河流域合作机制在中南半岛地区的网络,以更好地实现合作目标。

中南半岛是中国周边经营成效最为显著的区域,也是大国博弈竞争的焦点。对区域内国家在区域合作中的作用的探讨,将对未来中国推进在该地区的合作倡议奠定必要的基础。当然,本文的研究也仅是从区域内视角开展区域合作研究的初步尝试,区域内其他国家,特别是区域内国家之间区域合作维度的互动可作为进一步深入研究的课题。