我国乡镇农产品质量安全检测体系建设现状及发展对策

任卓君

(岳阳市君山区农业农村局农产品质量安全检验检测站,湖南岳阳 414000)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观[1]。2022 年2月22日中共中央发布的中央一号文件指出“全力抓好粮食生产”,农产品占我国食品市场的70%,农产品的质量和安全也是实现农村经济结构调整,提高农产品竞争力所必须解决的问题[2]。

我国农产品污染源主要来自工业三废、城市垃圾、自然环境污染以及农事操作中的污染等,为解决农产品污染,我国学者开展了相关研究以识别被污染的农副产品。近年来我国的农产品质量安全检测技术广泛运用在了农产毒素残留、农药残留、重金属检测等层面中[3]。谭正林等[4]通过近红外光谱检测农产品品质,该技术具有无需样品、快速、无污染、检测成本低和便于在线分析等优点;梁赤周等[5]通过研究ELISA 试剂盒对农产品的质量进行分析;赵涛等[6]考虑了农药残留物检测,通过生物传感器检测主要的农药残留物质是否超标。

综合来看,我国农产品质量安全检验起步较晚,相较于发达国家而言,其规模化生产及规模化检测在我国难以推行,其主要问题在于,我国在发展初期对农产品质量的重视度相对较低,低估了农产品质量安全检测技术推广的重要性。

我国人口数量庞大,农产品需求量更大。同时我国的农产品主要来源于乡镇,不规范的种植(养殖)技术导致了我国大部分的农产品还存在质量不过关等问题。乡镇是农产品检测的主要阵地,放弃乡镇阵地就丢失了检测数据的真实性和及时性。而乡镇农业从业者往往以散户居多,面积小,流动性大,销售渠道多,难以监管到位。乡镇若没有落实检测工作,仅靠市场需求驱动农业从业者开展自检或委托送检,难以动态监测当前农产品的质量安全水平。基地准出,市场准入就成了一纸空谈。因此,为实现我国农产品质量安全保障,需要进一步建立健全我国乡镇的农产品质量安全检测体系。

1 农产品质量安全保障体系现状

1.1 法律保障

2021 年我国国务院通过了《中华人民共和国农产品质量安全法(修订草案)》,提出了监管对象全覆盖、坚持从严处罚、建立农产品产地安全监测制度等新条例,在原有的基础上进一步提出更为严格的要求[7]。截至“十三五”末,我国共出台农产品质量安全相关法案共计75 项。

1.2 质量标准

2020 年发布的《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)规定了564 种农药在376 种(类)食品中10 092 项最大残留限量[8]。我国已经基本形成了以国家标准和行业基准为核心,地方、企业与社会团体为辅助的农产品质量安全评价标准[9]。

1.3 质检技术

现有的农产品质量检测技术主要包括气相色谱法、速测法、仪器分析法以及高效液相色谱法等[10]。但现行技术仍存在无法规模化检验,且基层地区难以实现检测检验等问题,如何实现质检规模化,保证农产品质量依旧是未来研究的趋势。

2 农产品质量安全检测技术现状

2.1 国家重视对农产品质量投入

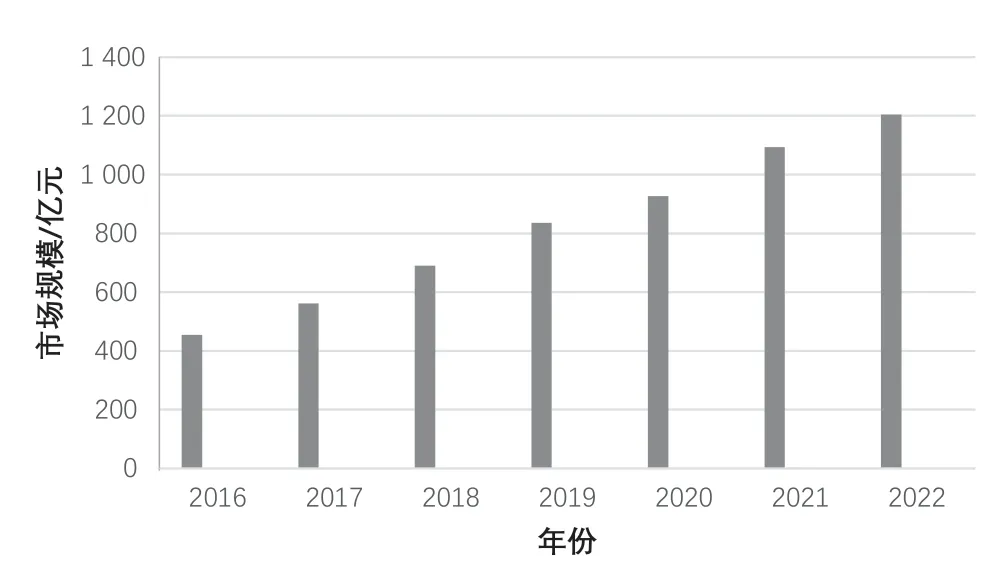

国家有关部门陆续颁布了《2021 年度食品安全国家标准立项计划》《食品安全标注管理办法(征求意见稿)》《进出口食品安全管理办法(征求意见稿)》等政策,促进了食品行业健康发展。我国对农产品质量安全的投入不断扩大,据统计2016—2022 年我国食品安全检测市场规模呈现稳步增长趋势,2022年我国食品安全市场规模高达1 204 亿元(图1)。但在该情况下,我国食品质量安全情势依旧不容乐观,“假牛肉”以及“染色蔬菜”等事件严重危害了国民健康,影响了国民对国产产品的信任。

图1 2016—2022 年中国食品安全检测市场规模统计

2.2 农产品质检技术的不断发展

在国家大力投入下,我国农产品质检技术不断加强,当前我国农产品技术主要在以下几方面取得了较大突破。

(1)农产品质量检测范围逐渐扩大。从原本的药物残留检测向生产前后端整合,重视生产流程以及运输阶段是否存在不规范,从而导致农产品出现安全问题,更是拓宽检测维度,将重金属污染纳入农产品安全质检范围。

(2)农产品质量检测水平提升。我国目前研发了600 余种快速检测产品,特别是在动物源性农产品中运用极为广泛。我国检测技术已经在农药残留技术、重金属检测技术以及生物毒素检测技术中形成较为成熟的检验体系。

2.3 农产品质检技术的发展趋势

随着我国对农产品质量安全保障的重视,相关政府部门进一步加大了农产品质量安全检测技术的研究力度,未来农产品质量安全检测的技术发展趋势主要在以下几个层面。

(1)智能化发展趋势。农产品质量安全检测技术方向是产品趋向小型化、检测效率快速化、检测手段智能化。其中,现有技术下研发出的抗体、适配体等高效污染物识别工具为农产品质量安全检测技术发展打下坚实基础。未来质检技术将持续向高效高批量目标发展,为未来规模化检测打下基础。同时小型检测工具也为零散农户检测产品提供稳定帮助。

(2)产品溯源发展趋势。主要体现在信息追溯技术层面,通过对农产品从生产端到销售端的每一个节点进行溯源,当产品出现质量问题时通过溯源技术精准定位到产品出现问题的阶段,并根据溯源结果修订溯源。随着互联网技术的高速发展,信息追溯技术已经基本成熟,例如红外光谱技术、DNA 指纹图谱技术等技术在农产品质量安全检测中均有一定运用,能很好地解决产品出现问题时的溯源问题,有效提高了解决农产品质量问题的效率,同时提高了消费者的满意度以及国民的健康保障。

(3)分级发展趋势。生鲜农产品保存时间长,流转速度快。但传统的气相色谱法以及仪器分析法花费时间过长,难以实现高效大批量的质检。往往还没取得检测结果,生鲜农产品已经上市,即便查出问题也难以及时溯源追责并减少危害。结合生鲜产品流转快的特点,在乡镇和生产经营主体检测机构,检测方法应追求快捷、高效,作为日常监测手段对农产品进行初步筛查。在县级及县级以上的检测机构,应用气相色谱法以及仪器分析法,对农产品的质量安全水平进行精准的判断。分级发展无论从效率、经济性和可操作性各方面来说,都更符合农业产业的现实需要。

3 乡镇农产品质量安全检测体系运行存在的问题

3.1 乡镇资金和技术人员的短缺造成检测工作难以推动

农产品质量安全技术已形成较为成熟的产品,但在乡镇市场难以实现推广,主要问题在于资金缺乏,无法实现技术的进一步推广[11]。检测工作的开展需要不菲的经费,用于仪器设备购置维护、药品耗材购置、样品购置、采样用车使用和检测培训等各类项目。尤其在财政收入水平较低的中西部地区,乡镇级政府往往无财力安排专用的检测经费,而采用工作经费按次实报实销的制度。要钱难、开展难、推动难造成工作人员的畏难情绪和消极的工作态度。

农产品质量安全检测对操作者具有一定的技术要求,在乡镇因编制数量的问题,不一定有条件招考或招聘相关专业的大中专毕业生,而只能对原有的农口线从业人员进行继续教育培训。此类技术培养对象大部分文化程度偏低、年龄偏大,对新型技术的理论知识以及使用方法掌握不透彻,难以形成相匹配的专业素养,造成了技术推广的难度提升。同时因调动、离职、遴选等原因,人员流失速度很快,且技术培训成本高、学习时间长,在实际工作中,技术人员的岗位延续性难以保证。即使能够保证人员稳定,乡镇编制有限,乡镇几个人要应对上级部门几十项不同岗位的工作,检测人员往往身兼数职。而乡镇庞大的农产品生产基数,形成大量的农产品检测需求,检测人员精力难以为继。

综上可知,资金有限、人员的短缺和流失导致农产品质量安全检测难以在乡村实现全面推广。

3.2 乡镇地区质量安全检测市场欠缺

农产品质量安全技术在乡镇中具有较大市场应用前景,但目前的质量安全技术在推广过程中,缺乏对市场的有效分析。仅认为具有一定市场即可盲目引进,对市场中技术人员的缺乏、经济效应的影响并未结合实际进行全面分析,导致许多农产品质量安全检测技术在引进不久后无法正常运行而退出市场。不仅在资金投入上花费较大成本,同时也难以带动乡村地区的人才引进甚至导致失业率提高等重大社会问题。因此,农产品质量安全检测技术的推广过程中,不能采取“盲人摸象”的工作模式,否则会出现推广工作脱离实际从而导致推广进程缓慢、推广效果不佳等问题。

3.3 农业从业者质检意识淡薄

监管服务对象质检意识淡薄造成从业者不完全配合质检工作,也造成乡镇农产品质量安全检测工作的运行不力。在实际产业中发现,运营较好的规模化农业综合公司、合作社、家庭农场、种植(养殖)大户的农产品质量安全意识更强,能够主动完成自检、送检或者购买第三方机构检验检测服务。但散户和部分生产经营主体并不能接受自费产品检测,甚至抵触政府的农产品抽检行为,主要有两方面原因:①市场驱动力不够,散户的销售渠道多而杂,不像成熟的大型市场、海关等机构会强制性要求检测报告,因此生产经营主体不会主动萌发农产品检测意识;②法律意识淡漠,对当前消费者的需求认识不够,没意识到检测工作的重要性。

3.4 农产品质量安全检测体制不完善

我国尚未形成较为完善的农产品质量安全监管检测,并未形成统一的检测标准以及检测体系,并未结合各个地区的不同情况,构建相应的检测体系,同时各地的产品准入市场标准也有所不同。现阶段仅省市一级检验体系较为完善,检测较为权威,而乡镇一级的仪器设备不够完善,或完善但缺乏专业操作的技术人员,从而导致农产品在流转过程中为追求检测的权威性,出现多重检测的情况,导致了资源浪费的现象。除此之外,检测市场监管相对零散,并未形成完整的监管体系,导致市场存在农产品质量检测产品出现假冒伪劣,威胁公众饮食安全等现象。

4 农产品质量安全检测体系建设方向

4.1 保障检测资金投入

如果无具体的法律规章,乡镇甚至县级检测机构都难以保障检测资金的投入。建议中央、省、市从政府层面,制定相关文件或规章制度,将责任明确压实。结合不同地区的具体情况,保障检测工作的有效运转,明确检测资金的来源,做好农产品质量安全检测专项资金的合理预算,明确资金的数额。同时监督检测工作的进展程度,做到有效监管,合理使用检测经费。

4.2 组建农产品质量安全检测技术推广队伍

与传统的委托第三方检测机构开展工作相比,政府自行组建检测队伍,能保证检测数据的真实性,且问题解决的效率和经济性都能得到高速提升。而技术工作推动最核心的问题是缺乏技术程度匹配的技术人员。为解决核心技术人才的缺乏,乡村政府应该加强对队伍建设的投入,鼓励技术人员积极参与技术培训,组成专业队伍。技术人员的交接更迭要有延续性。相关部门应自行组建检测队伍,结合外部培训,积极开展内部培训培养,从根本上解决技术人员缺乏和流失的问题。同时关注检测技术的发展形式,根据当地实际引进适配的农产品质量安全检测技术,提高农产品质量安全检测的整体水平。

4.3 加强部门联动和宣传教育

农业部门的监管对象是各类农产品生产经营主体。监管对象自发地开展自检和送检,取决于市场对于农产品的接收标准。例如,出口市场要求生产经营主体提供检测报告,那么生产经营主体为了销售产品将积极完成产品检测。但小型农贸市场、个体经营主体等销售渠道未要求进行产品检测,监管对象的积极性就有所欠缺。如能够部门联动,形成地域性的准入门槛,并且加强宣传教育,引导消费者购买有质量保障的农产品,通过政府引导和市场驱动,督促监管对象自发接受农产品的自检和送检,从而真正落实基地准出、市场准入的要求。

4.4 组建市场调研组

为确保农产品质量安全检测技术的推广,相关部门应该定期对市场进行深入调研,精准掌控各个市场农产品质量安全检测技术的使用情况。从市场情况来看,形成规模化销售的农产品具有稳定的检测需求,同时零散农户生产的产品也会根据需要进行产品检测。

针对不同规模的农产品、不同的监管对象,可采取不同的检测技术。基于此,相关部门可以通过设立试点对农产品质量检测技术进行初步筛选,针对细分市场筛选最合适的质量安全检测产品,并结合当地的人才储备情况针对性引入具有优势的检测技术服务。

4.5 完善检测体系网络

乡镇政府一级的检测人员和经费都有限。政府和上级部门可大力支持和引导生产经营主体组建检测室开展产品自检或委托送检覆盖整个辖区。同时可结合地方特点,试点设置地域性的准出准入标准,以市场驱动为助力,推动将检测网络层层铺设至生产端。在技术上,应积极向生产经营主体的自建检测室提供业务指导。可以通过集中培训、网络培训等多种方式提升生产经营主体的检测能力。通过完善检测体系网络,将检测工作落实到生产终端,以乡镇抽检、主体自检的形式,织密检测体系网络,并减轻乡镇检测机构的检测压力。

5 结语

农产品的质量安全是民生安全的重要保障,作为日常生活中的必需品,必须要保障农产品的质量安全。农产品质量安全检测技术能有效避免农产品因质量不过关带来的安全问题,政府部门加强对农产品质量安全检测技术的推广不仅是保证民生安全,在引进技术的同时,也将一定程度上带动就业,解决部分社会问题。因此,各级政府部门应加强对农产品质量安全检测体系的建设。

未来的研究将主要集中于农产品质量检测技术在乡镇中具体推广的措施,根据地域不同,开展相关市场调研,形成具有地域特色的农产品质量检测体系。同时为各个地区的农产品生产密集的乡镇提供参考借鉴。