择时选穴针刺对急性脑梗死后偏瘫患者运动功能的影响及其机制探讨

张捷洪,潘巍一,葛俊胜

(广东省深圳市大鹏新区南澳人民医院,广东 深圳 518121)

脑梗死是由脑动脉血管狭窄或闭塞导致脑组织缺血、缺氧而产生一系列症状和体征的疾病[1]。偏瘫是急性脑梗死患者常见的后遗症,主要表现为一侧肢体运动障碍,尤以平衡功能异常和下肢运动功能障碍多见,对患者的日常生活和工作均产生严重影响[2-3]。针灸是传统中医学特色治疗方法,在脑血管疾病及其后遗症的治疗方面具有悠久的历史。研究表明,针灸、康复等治疗早期介入有利于增强急性脑梗死后偏瘫患者缺血脑组织的血管及神经的再生能力,减少神经细胞凋亡,减轻神经组织损伤,促进神经功能恢复[4-5]。本研究以普通针刺为对照,探讨择时选穴针刺对急性脑梗死后偏瘫患者运动功能的影响,并初步探讨其治疗机制,以期提高急性脑梗死后偏瘫的临床疗效,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2018年1月至2020年6月深圳市大鹏新区南澳人民医院神经内科、康复科收治的急性脑梗死后偏瘫患者90例,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组45例。对照组男25例,女20例;年龄41~79岁,平均(62.9±9.8)岁;病程11~29 d,平均(23.5±5.4)d;偏瘫肢体位于左侧19例,右侧26例;梗死灶位于基底节区28例,皮质区17例。观察组男28例,女17例;年龄43~78岁,平均(63.6±9.7)岁;病程12~29 d,平均(24.8±5.2)d;偏瘫肢体位于左侧16例,右侧29例;梗死灶位于基底节区30例,皮质区15例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经过医院医学伦理委员会审核并批准(审批号:2017-LSD-1228)。

1.2 诊断标准 参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中的相关诊断标准:临床表现为急性发作的局灶性神经功能缺损症状,部分患者有全面神经功能缺损症状;颅脑CT和/或MRI扫描可发现责任梗死灶,并可排除脑出血和其他病变[6]。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;初次发病,且合并单侧肢体偏瘫;年龄25~80岁;病程<30 d;患者自愿参加本研究,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 大面积脑梗死、脑疝形成或合并脑出血者;梗死灶位于小脑或脑干者;发病前已存在肢体功能障碍者;颅脑创伤、心脏疾病等所致脑梗死者;合并脑肿瘤、脑脓肿等其他脑内疾病者;合并癫痫或精神类疾病者;合并心、肝、肾严重器质性疾病及血液病等患者;拒绝针灸治疗者。

2 治疗方法

两组患者均予以常规康复训练,主要包括患侧肢体锻炼(用健侧肢体帮助患侧肢体做被动运动)、躯干控制、站立训练、步行训练、上下台阶和日常活动训练,每次训练45 min,每日1次,每周6次,周日不训练,疗程为4周。

2.1 对照组 在常规康复训练基础上应用常规针刺。穴位选择参照《针灸学》有关中风病针灸取穴原则[7],选择足三里(患侧)、太溪(患侧)、阳陵泉(患侧)、四神聪、百会、曲池(患侧)、手三里(患侧)、血海(患侧)、悬钟(患侧)、风市穴(患侧),面瘫者加地仓(患侧)和颊车(患侧),言语不利者加金津和玉液,吞咽困难者加廉泉,上述穴位均为患侧。头部和上肢穴位用0.30 mm×40 mm的一次性针灸针行常规针刺,针刺深度15 mm左右,其余各穴用0.35 mm×40 mm一次性针灸针,行常规针刺,针刺深度约20 mm,曲池、血海施以捻转泻法,足三里施以捻转补法,其余穴位均施以平补平泻,得气后留针45 min。每日1次,每周治疗6 d,周日不治疗,疗程为4周。

2.2 观察组 在常规康复训练基础上应用择时选穴针刺。10:00—12:00进行阳面腧穴针灸,患者俯卧于治疗床上,穴位选择百会、风池(患侧)、C2~6夹脊穴(患侧)、心俞(患侧)、肺俞(患侧)、督俞(患侧)、脾俞(患侧)、肝俞(患侧)、膈俞(患侧)、命门、腰俞、腰阳关;18:00—20:00进行阴面腧穴针灸,患者取仰卧位,穴位选择三阴交(患侧)、足三里(患侧)、涌泉(患侧)、阳陵泉(患侧)、悬钟(患侧)、风市(患侧)、血海(患侧)、关元、天枢(患侧)、中脘、曲池(患侧)、太溪(患侧)、手三里(患侧)。腰部、腹部腧穴进行温针灸,针具选择0.35 mm×50 mm一次性针灸针,直刺30 mm左右,行平补平泻法,得气后在针柄插1.5 cm长的艾炷并点燃,一壮燃烧完之后再插第2壮,共灸3壮,时间约50 min,毫针的温度以患者能够耐受为宜,温度过高时可用棉签蘸凉水降温。背部、头颈部和四肢腧穴应用针刺治疗,选择0.30 mm×40 mm一次性针灸针,行常规针刺,针刺深度为15 mm左右,涌泉、足三里施以补法,其余各穴均施以平补平泻法,得气后留针30 min。上述治疗每日上午、下午于相应时间段各治疗1次,每周6 d,周日不治疗,疗程为4周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①患侧肢体肌力评价。治疗前后应用改良Ashworth肌张力量表(MAS)对患者上肢的臂旋前肌群、臂屈肘肌群和下肢的髋内收肌群、屈膝肌群进行肌力评估[8]。根据各肌群受到牵引时阻力大小计0~5分,评分越低表示肌力越好。②静态平衡功能。应用意大利产Rro-Kin型平衡训练仪测试两组患者治疗前后姿势稳定性。记录压力中心的相关参数,包括前后和左右移动的标准差、平均速度和身体运动的长度、运动面积。③Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)评分。应用FMA评价两组患者治疗前后肢体运动功能,FMA评分包括上肢(66分)、下肢(34分)两个部分,评分越低表示运动功能障碍情况越严重[9]。④步行能力评价。应用功能性步行量表(FAC)评估两组患者治疗前后步行能力,FAC分为0~5级,分级越高表示步行能力越好[10]。⑤实验室指标。治疗前及治疗结束后3 d内采集两组患者清晨空腹静脉血约7 m L,分装于两个试管中,1个试管取4 m L,加乙二胺四乙酸抗凝,1 000 r/min转速离心5 min(离心半径7 cm),应用BD AccuriC6 Plus型流式细胞仪检测血液中CD34+、KDR+含量。以CD34+、KDR+含量作为内皮祖细胞(EPCs)在外周血的含量。另一试管取3 m L,以3 000 r/min转速离心10 min(离心半径7 cm),分离血清,应用酶联免疫吸附法测定血清血管内皮生长因子(VEGF)、基质细胞衍生因子-1α(SDF-1α),试剂盒购自深圳晶美生物制品有限公司,上述操作均严格按照试剂盒说明书进行。

3.2 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.3 结果

(1)MAS评分比较 治疗前,两组患者患侧臂旋前肌群、臂屈肘肌群、髋内收肌群、屈膝肌群MAS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者上述肌群MAS评分均降低(P<0.01),且观察组均低于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后患肢不同肌群改良Ashworth肌张力量表评分比较(分,±s)

表1 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后患肢不同肌群改良Ashworth肌张力量表评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△△P<0.01;与对照组治疗后比较,▲▲P<0.01。

组别 例数 时间 臂旋前肌群评分 臂屈肘肌群评分观察组 45 治疗前 2.22±0.49 2.18±0.45治疗后 1.21±0.38△△▲▲ 1.19±0.37△△▲▲对照组 45 治疗前 2.18±0.47 2.15±0.44治疗后 1.59±0.43△△ 1.61±0.40△△组别 例数 时间 髋内收肌群评分 屈膝肌群评分观察组 45 治疗前 2.29±0.52 2.17±0.45治疗后 1.26±0.41△△▲▲ 1.26±0.38△△▲▲对照组 45 治疗前 2.23±0.51 2.15±0.48治疗后 1.68±0.45△△ 1.70±0.42△△

(2)FMA评分、FAC分级比较 治疗前,两组患者FMA评分、FAC分级比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者FMA评分、FAC分级均较治疗前升高(P<0.01),且观察组均高于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后Fugl-Meyer运动功能评定量表、功能性步行量表分级比较(±s)

表2 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后Fugl-Meyer运动功能评定量表、功能性步行量表分级比较(±s)

注:1.FMA,Fugl-Meyer运动功能评定量表;FAC,功能性步行量表。2.与本组治疗前比较,△△P<0.01;与对照组治疗后比较,▲▲P<0.01。

组别 例数 时间 FMA评分(分) FAC分级(级)观察组 45 治疗前 37.55±7.08 0.94±0.29治疗后 83.16±9.88△△▲▲ 3.62±0.82△△▲▲对照组 45 治疗前 38.69±7.05 0.89±0.23治疗后 68.72±9.65△△ 2.58±0.74△△

(3)平衡指标比较 治疗前,两组患者前后运动标准差、左右运动标准差、前后运动速度、左右运动速度、运动长度、运动面积比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者上述指标均较治疗前显著改善(P<0.01),且观察组均优于对照组(P<0.01)。见表3。

表3 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后平衡指标比较(±s)

表3 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后平衡指标比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△△P<0.01;与对照组治疗后比较,▲▲P<0.01。

组别 例数 时间 前后运动标准差 左右运动标准差 前后运动速度(mm/s)左右运动速度(mm/s) 运动长度(mm) 运动面积(mm2)观察组 45 治疗前 5.23±1.46 4.08±1.15 10.91±4.02 9.45±2.96 399.59±48.22 361.88±44.34治疗后 3.18±1.06△△▲▲ 2.14±0.63△△▲▲ 6.11±1.84△△▲▲ 4.89±1.62△△▲▲ 217.34±36.70△△▲▲ 144.88±25.09△△▲▲对照组 45 治疗前 5.18±1.42 3.94±1.06 10.62±3.88 9.14±2.80 387.67±49.06 348.67±45.23治疗后 4.07±1.34△△ 3.10±0.76△△ 8.43±2.70△△ 7.58±2.16△△ 302.18±40.09△△ 256.47±35.34△△

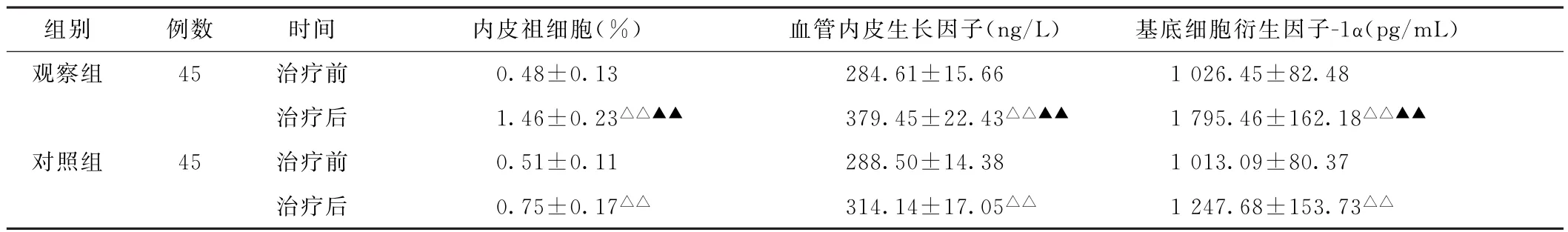

(4)外周血 EPCs、VEGF、SDF-1α含量比较 治疗前,两组患者外周血EPCs、VEGF、SDF-1α含量比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者上述指标均较治疗前显著升高(P<0.01),且观察组均高于对照组(P<0.01)。见表4。

表4 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后外周血内皮祖细胞、血管内皮生长因子、基底细胞衍生因子-1α含量比较(±s)

表4 两组急性脑梗死后偏瘫患者治疗前后外周血内皮祖细胞、血管内皮生长因子、基底细胞衍生因子-1α含量比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△△P<0.01;与对照组治疗后比较,▲▲P<0.01。

组别 例数 时间 内皮祖细胞(%) 血管内皮生长因子(ng/L) 基底细胞衍生因子-1α(pg/m L)观察组 45 治疗前 0.48±0.13 284.61±15.66 1 026.45±82.48治疗后 1.46±0.23△△▲▲ 379.45±22.43△△▲▲ 1 795.46±162.18△△▲▲对照组 45 治疗前 0.51±0.11 288.50±14.38 1 013.09±80.37治疗后 0.75±0.17△△ 314.14±17.05△△ 1 247.68±153.73△△

4 讨论

脑梗死后偏瘫可严重影响患者的生活质量。研究表明,在发病早期对于偏瘫肢体予以充分的物理治疗可引发肌肉的主动反应,结合肢体锻炼、共同运动等多种康复治疗,有利于患侧肢体脱离异常的运动模式,促进功能的恢复[11]。近年来,研究发现针灸可改善脑梗死后偏瘫患者肢体血液供应,并刺激受损脑组织神经突触形成,提高病变区域尚未发生坏死的神经细胞的兴奋性,促进该区域神经重塑,改善神经功能缺损症状[12]。对脑梗死后偏瘫患者在康复治疗基础上予以针刺治疗可改善肢体运动功能,提高患者日常生活活动能力,使更多的脑梗死后偏瘫患者回归社会,具有良好的社会效益。脑梗死后偏瘫属中医“拘挛”“痉证”等范畴,主要表现为肢体拘挛,屈伸不利,筋肉拘急。劳倦过度、情志失调、正气不足等均可导致机体阴阳失调,气血运行不畅,四肢筋脉失于濡养而发拘挛;或阳亢于上,阴亏于下,阳气化风而动,血随气逆,横窜筋脉,蒙蔽清窍,而出现肢体活动不利等偏瘫症状。故筋失濡养是本病之要,与脏腑阴阳失调等因素有关。择时选穴针刺是以中医辨证施治为基础,以调节阴阳、扶正祛邪为原则,应用特定的穴位组合和针刺方法,调节脏腑功能、疏经活络,从而达到纠正偏瘫的作用。《素问·阴阳应象大论》记载:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪。”《素问·八正神明论》记载:“凡刺之法,必候日月星辰四时八正之气,气定乃刺之。”《素问·针解》曰:“上应天地四时阴阳。”针灸治疗疾病因时、因地、因人而异,上应天时之候,顺应阴阳运行规律,因时选穴,可调理阴阳、脏腑,促进机体阴阳、气血往复循环,使阳得阴藏,阴得阳助,机体阴阳平衡,诸症自愈。人体在上午时阳气旺盛,10:00—12:00阳气逐渐升至高峰,此时予以针灸治疗,选择膀胱经、督脉腧穴等阳面腧穴,有利于帮扶机体阳气,达到扶阳通络的作用;18:00—20:00人体阴气渐升,阳气渐藏,此时针灸选择肾经、任脉等阴面腧穴,可达到益肾填精、引火归原的作用。天枢穴为人体阴阳、气血之枢纽,主阴阳之开阖,于此穴进行针灸,可开阴阳、气血运行之枢纽。上述阳面腧穴和阴面腧穴配伍,结合择时选穴,可平衡阴阳,疏经活络,促进气血运行,调节脏腑功能,并可培肾固本,引火归原,以后天养先天。本研究注重时机条件,运用天人相应的整体观择时选穴,利用人体经脉气血流注随时间不同存在着盛衰的变化,把握取穴时间,强调时间因素与针灸效应的促进作用。人体与自然的节律协调,气血平衡,则经通病愈。本研究结果发现,治疗后两组患者患侧不同肌群MAS评分均降低(P<0.01),且观察组均低于对照组(P<0.01);两组患者FMA评分、FAC分级均较治疗前改善(P<0.01),且观察组均优于对照组(P<0.01),表明在常规康复训练基础上给予择时选穴针刺治疗有利于改善脑梗死后偏瘫患者的肌力和运动能力,效果优于普通针刺治疗。

脑梗死后偏瘫患者由于供血区脑组织功能受损,不能对低位神经的功能进行有效支配,多存在平衡功能障碍、步行能力下降问题,跌倒风险增加,肢体功能的恢复受到影响[13]。因此,平衡训练在脑梗死后偏瘫患者的康复治疗中具有重要地位。前后和左右运动标准差反映身体偏离中心的离散程度;前后和左右运动速度反映身体重心偏移的速度;运动面积和运动长度是指身体重心运动轨迹所包容的范围和轨迹长度[14]。本研究结果发现,治疗后,两组患者前后运动标准差、左右运动标准差、前后运动速度、左右运动速度、运动长度、运动面积均较治疗前显著降低(P<0.01),且观察组均低于对照组(P<0.01),表明择时选穴针刺应用于脑梗死后偏瘫的治疗有利于患者平衡能力提高,这也为患者肢体功能的进一步改善奠定了坚实基础。

VEGF是人体作用最强的促血管生成因子,可特异性作用于血管内皮细胞,并促进其分裂和增殖,促进侧支循环的建立[15]。EPCs是一种血管再生前体细胞群,也是一种血管自体修复干细胞,脑梗死后脑组织缺血、缺氧,EPCs向外周血释放,并在SDF-1α的作用下参与血管内皮组织的修复,促进血管的再生,并可通过减轻炎性反应、保护血脑屏障等多种机制促进神经功能的恢复[16]。SDF-1α是一种趋化因子,主要由神经细胞、神经胶质细胞合成和分泌,可与EPCs受体特异性结合,促进EPCs从骨髓动员到外周血,形成新生血管,促进脑功能恢复[17]。本研究结果发现,治疗后两组患者外周血EPCs、VEGF、SDF-1α含量均较治疗前显著升高(P<0.01),且观察组均高于对照组(P<0.01),提示择时选穴针刺可能通过某种机制促进缺血区血管新生,改善脑组织血液供应,促进神经重塑和神经元康复程序的激活。

综上所述,择时选穴针刺可提高脑梗死后偏瘫患者的平衡能力,改善其肌力和运动能力,作用机制可能与调节外周血EPCs、VEGF、SDF-1α含量有关。本研究不足之处在于,纳入病例数较少、随访时间较短,择时选穴针刺调节脑梗死后偏瘫患者外周血EPCs、VEGF、SDF-1α含量的具体机制和作用靶点也有待于进一步探讨。