火针配合防风通圣汤治疗慢性湿疹临床研究

曹 煜,宋兴兴,李学智,戴奕爽,熊 霖

(1.重庆医药高等专科学校,重庆 401331;2.重庆医科大学附属儿童医院,重庆 400014;3.重庆医科大学中医药学院中医药防治代谢性疾病重庆市重点实验室,重庆 400016)

慢性湿疹是临床皮肤科常见的一种炎症性过敏性疾病,累及表皮以及浅层真皮组织,相较于急性湿疹红斑、丘疹等皮肤症状,慢性湿疹患者以皮肤表面粗糙、浸润肥厚、鳞屑、色素沉着以及苔藓样变为主,并以手足、关节部位多发,且易反复发作,阵发性疼痛、瘙痒亦严重影响日常生活和工作[1]。现代医学对于慢性湿疹的发病机制研究主要包括免疫、感染等,并相应采用抗组胺药物、免疫抑制剂、皮质类固醇激素以及糠酸莫米松等外用药进行治疗,但长期口服抗组胺药物可能伴发恶心、头晕等副作用,甚至产生耐药性,长期外用激素类药物亦可引起毛细血管过度扩张、色素代谢障碍等局部皮肤症状[2]。本研究用火针配合防风通圣汤治疗慢性湿疹效果较好,报道如下。

1 临床资料

共86例,均为2018年12月至2019年12月我院诊治患者,根据随机数字表法分为研究组和对照组各43例。研究组男19例,女24例;年龄30~46岁,平均(38.29±8.47)岁;病程3~5个月,平均(4.43±0.95)个月。对照组男20例,女23例;年龄31~46岁,平均(38.31±7.83)岁;病程3~5个月,平均(4.50±0.87)个月。两组性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。医院医学伦理会审核通过研究。

西医诊断标准:参照《临床皮肤病学》[3]慢性湿疹诊断标准。病程长,可未经过急性期而表现为慢性炎症,也可因急性或亚急性湿疹反复发作,缠绵不愈转化而成,皮肤表现为一处或多处皮损,呈暗红色或褐色,呈斑片状,表面粗糙,浸润肥厚,上覆少许糠秕样鳞屑,个别可有不同程度的苔藓样变,多为边缘较清楚的局限性皮损,周围可散在分布丘疹、丘疮疹,由内外因素激发而急性发作时,表现为瘙痒剧烈,有渗出倾向。

中医诊断标准:参考中华中医药学会皮肤科分会发布的《湿疹(湿疮)中医诊疗专家共识(2016年)》[4]中湿疹风热蕴肤证辨证标准。常见于急性湿疹初发者或慢性湿疹急性发作。病变进展快,皮损以红色丘疹为主,可见鳞屑、结痂,渗出不明显,皮肤灼热,瘙痒剧烈,可伴发热,口渴,舌边尖红或舌质红苔薄黄,脉浮。

纳入标准:①按中西医诊断标准确诊为慢性湿疹且中医辨证类型为风热蕴肤证。②年龄18~65周岁、病程不低于6个月者。③受累体表面积不超过全身体表面积6%。④无精神障碍、治疗依从性较好。⑤无火针治疗禁忌症。⑥签署知情同意书。

排除标准:①急性或亚急性湿疹。②合并有肝肾功能疾病、血液或免疫系统疾病、恶性肿瘤或传染性疾病等不适宜参与研究。③患者为妊娠期或哺乳期。④近2周内有糖皮质激素类药物外用史或抗组胺类药物、抗敏药物、类固醇药物等服用史。⑤皮损或合并皮肤感染。⑥有严重药物过敏史。

2 治疗方法

对照组予以派瑞松(西安杨森制药公司,国药准字H20000454)外用,每日2次。

研究组用防风通圣汤并行火针治疗。防风通圣汤药用防风15g,荆芥15g,麻黄3g,薄荷3g,生石膏9g,桔梗6g,连翘6g,黄芩6g,大黄3g,芒硝6g,当归12g,川芎6g,白术9g,甘草3g。除薄荷、芒硝外的中药加750mL水煎制20min,加入薄荷,得药液后冲芒硝,过滤沉淀物得药液300mL,每日1剂,早晚温服。火针选择单头细火针和三头火针,取肥厚、苔藓化皮损处以及肺俞、脾俞穴,对皮肤行常规消毒,点燃酒精灯,左手持酒精灯,右手持针,先用三头火针在酒精灯上加热针体直至针尖烧至发白后迅速刺入皮损肥厚处,针刺深度不超过皮损基底部,采用急进急出的方式于皮损处周围点刺3~5次。以同样方法使用单头细火针点刺肺俞、脾俞穴,每穴点刺3次,点刺后若有皮下出血,使用消毒干棉球按压止血,每周治疗2次。

两组均连续治疗4周。治疗期间内所有患者均遵医嘱避免食用辛辣、油腻、海鲜等食物,日常生活中注意消毒卫生,避免过度烫洗皮肤,保持情绪积极乐观,维持良好的作息习惯。

3 观察指标

参考《湿疹面积及严重度指数评分法》[5]中湿疹面积和严重程度指数(EASI)评估湿疹症状分级量化评分,EASI评分标准包含瘙痒程度、受累体表面积、颜色状况、丘疹情况、鳞屑、肥厚苔藓。瘙痒程度记为0~3分,0分为无瘙痒;1分为隐约感觉痒,不搔抓;2分为经常感觉痒,偶尔搔抓,但瘙痒程度可忍受,不影响日常生活和睡眠;3分为经常感觉痒,常搔抓,瘙痒程度不能忍受,影响日常生活和睡眠。受累体表面积包含头面、躯干、上肢和下肢,共记为0~6分,0分为无皮损,1分为皮损范围占各部位面积1%~9%;2分为皮损范围占各部位面积10%~19%;3分为皮损范围占各部位面积20%~49%;4分为皮损范围占各部位面积50%~69%;5分为皮损范围占各部位面积70%~89%;6 分为皮损范围占各部位面积90%~100%。颜色状况记为0~3分,0分为不红,1分为呈淡红斑,2分为明显发红,3分为呈鲜红或深红。丘疹记为0~3分,0分为无丘疹,1分为散在丘疹,2分为较多丘疹、但未在皮损处满布,3分为较多丘疹、且满布于皮损处。鳞屑记为0~3分,0分为无鳞屑;1分为局部轻度脱屑,主要为细小鳞屑;2分为身体多处可见脱屑,且鳞屑较粗; 3分为身体多处显著脱屑,且鳞屑粗厚。肥厚苔藓记为0~3分,0分为无高出皮肤,无增殖、肥厚以及苔藓化;1分为轻微高出皮肤,轻度增殖、肥厚以及苔藓化;2分为明显高出皮肤,中度增殖、肥厚以及苔藓化;3分为显著高出皮肤,重度增殖、肥厚以及苔藓化。

采用意大利 Callegari Soft Plus多参数皮肤测试仪对治疗前后分别行皮肤屏障功能检测,比较皮损处皮肤水分和油脂含量。

采用酶联免疫吸附法测定血清白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-4(IL-4)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-10(IL-10)以及C反应蛋白(CRP)含量。

用SPSS23.0软件进行处理分析,计量资料用t检验,计量资料用χ²检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 疗效标准

参考《中药新药临床研究指导原则》[6]。临床痊愈:皮损全部消退,临床症状或阳性体征消失,化验指标正常。显效:皮损大部分消退,临床症状或阳性体征明显减轻,或化验指标接近正常。有效:皮损部分消退,临床症状或阳性体征有所改善。无效:皮损消退不明显,临床症状或阳性体征未见减轻或有恶化现象。

5 治疗结果

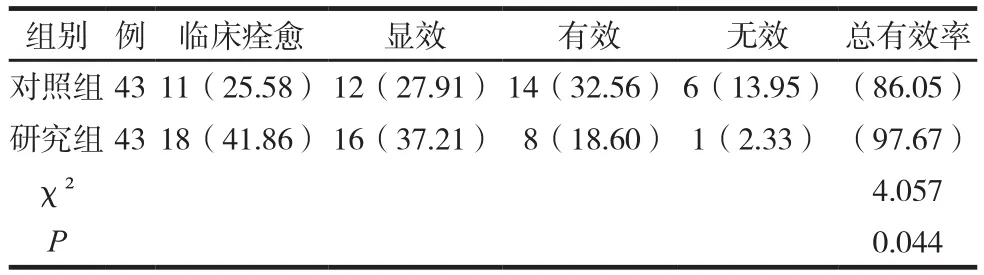

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

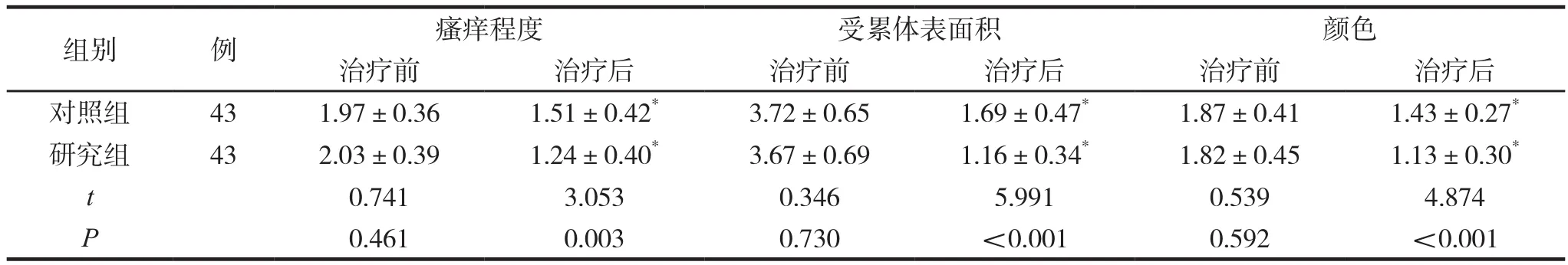

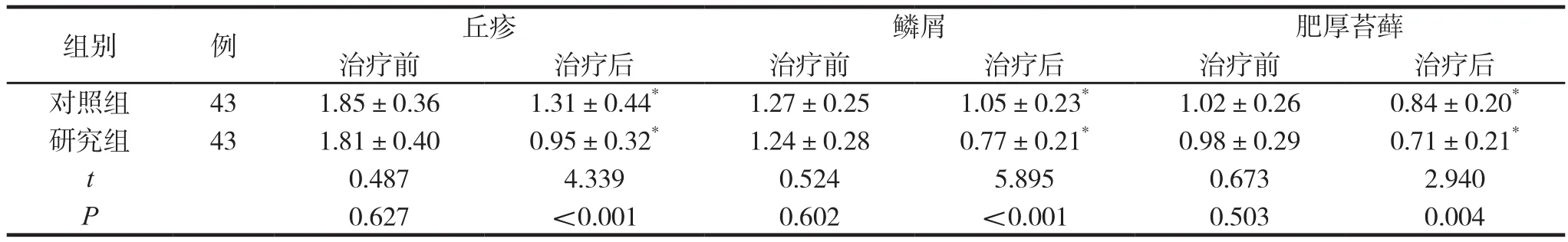

两组治疗前后EASI症状积分比较见表2。

表2 两组治疗前后EASI症状积分比较 (分,±s)

表2 两组治疗前后EASI症状积分比较 (分,±s)

组别 例 瘙痒程度 受累体表面积 颜色治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 1.97±0.36 1.51±0.42* 3.72±0.65 1.69±0.47* 1.87±0.41 1.43±0.27*研究组 43 2.03±0.39 1.24±0.40* 3.67±0.69 1.16±0.34* 1.82±0.45 1.13±0.30*t 0.741 3.053 0.346 5.991 0.539 4.874 P 0.461 0.003 0.730 <0.001 0.592 <0.001

续表2

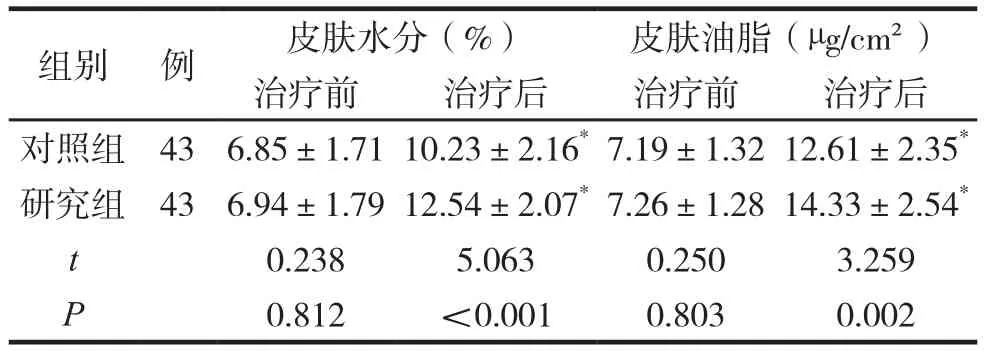

两组治疗前后皮肤屏障功能比较见表3。

表3 两组治疗前后皮肤屏障功能比较 (±s)

表3 两组治疗前后皮肤屏障功能比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例 皮肤水分(%) 皮肤油脂(µg/cm²)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 6.85±1.71 10.23±2.16*7.19±1.32 12.61±2.35*研究组 43 6.94±1.79 12.54±2.07*7.26±1.28 14.33±2.54*t 0.238 5.063 0.250 3.259 P 0.812 <0.001 0.803 0.002

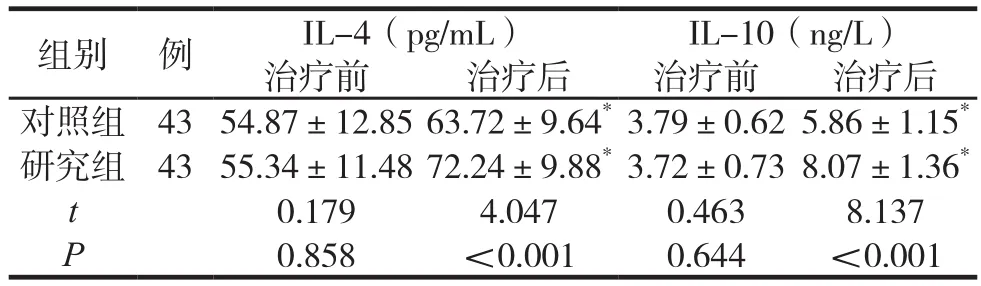

两组治疗前后血清抗炎因子指标比较见表4。

表4 两组治疗前后血清抗炎因子指标比较 (±s)

表4 两组治疗前后血清抗炎因子指标比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例 IL-4(pg/mL) IL-10(ng/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 54.87±12.85 63.72±9.64*3.79±0.62 5.86±1.15*研究组 43 55.34±11.48 72.24±9.88*3.72±0.73 8.07±1.36*t 0.179 4.047 0.463 8.137 P 0.858 <0.001 0.644 <0.001

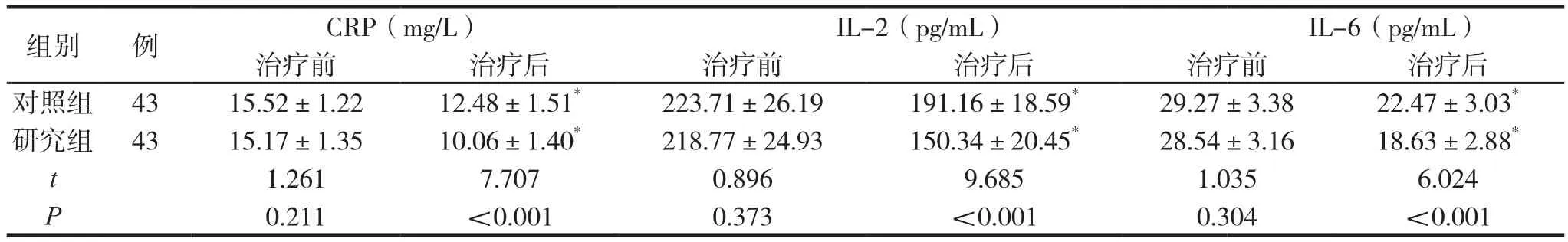

两组治疗前后血清促炎因子指标比较见表5。

表5 两组治疗前后血清促炎因子指标比较 (±s)

表5 两组治疗前后血清促炎因子指标比较 (±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例 CRP(mg/L) IL-2(pg/mL) IL-6(pg/mL)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 43 15.52±1.22 12.48±1.51* 223.71±26.19 191.16±18.59* 29.27±3.38 22.47±3.03*研究组 43 15.17±1.35 10.06±1.40* 218.77±24.93 150.34±20.45* 28.54±3.16 18.63±2.88*t 1.261 7.707 0.896 9.685 1.035 6.024 P 0.211 <0.001 0.373 <0.001 0.304 <0.001

6 讨 论

慢性湿疹是一类皮肤炎症性疾病,现代医学认为其发病机制主要与免疫因素、感染因素等有关。慢性湿疹为一种变态反应性疾病,在受到外界致敏原刺激后自身内环境水平发生改变,角质细胞在表皮细胞脂质、丝聚蛋白等产物基因表达受抑制后分泌细胞因子并刺激炎症反应发生,同时表皮细胞厚度增加,Th2型 T淋巴细胞活性增强,导致表皮层浸润程度以及炎症反应进一步加重,皮肤完整性及功能性相应受损,长期发展进入慢性期后,角质细胞大量分泌趋化因子并诱导表达 IL-1、IL-2、IL-4、γ干扰素等,从而导致湿疹加重并迁延不愈[7-9]。

慢性湿疹归属中医“湿疮”“浸淫疮”“血风疮”等范畴。《医宗金鉴》记载“此证初生如疥,搔痒无时……由心火、脾湿受风而成”,《诸病源候论·浸淫疮候》提到“浸淫疮是心家有风热”,指出基本症状以及病因病机。湿疹发病或为情志不畅、抑郁化火以致分蕴热,风热蕴于心经而复感外邪,内外合邪,蕴于肌肤,闭塞腠理,故见皮肤灼热、瘙痒剧烈之症[10-11]。防风通圣汤出于《宣明方论》。方中防风温而不燥、辛散祛风,荆芥解表透疹,薄荷解表发汗,麻黄温散寒邪,生石膏泻火除烦,桔梗除肺部风热、清利头目,连翘、黄芩清热泻火解毒,大黄、芒硝荡涤积滞,白术健脾燥湿,当归、川芎养血和血,甘草调和诸药。全方汗不伤表、下不伤里,共奏表里双解、清热疏风之效[12]。药理研究表明,防风中的色原酮、色原苷等脂溶性成分对于金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌以及部分皮肤真菌具有较好的抑制作用,同时在发热大鼠实验中证实具有解热、镇痛之效[13];荆芥主要包含黄酮类化合物以及挥发油等活性成分,可有效抑制病菌孢子,在配伍金银花、连翘等药物时可增强抗菌作用[14];麻黄的醇提取物具有抑制组胺释放的作用[15];生石膏其主要成分为二水硫酸钙,具有解热、抗病毒之效[16]。

《针灸聚英》中曾提到火针“大开其孔穴,不塞其门,风邪从此而出”,根据中医“风邪客于肌中”之理,湿疹瘙痒亦乃风邪为患,故使用火针治疗可奏除湿热、散风邪之效,其作用原理基于借火助阳之理论,加热后的针体快速刺入皮肤腧穴后可将火热传入机体并激发经气,从而使血行之气鼓舞旺盛,并引邪出肤表,从而疏风解热、疏散表里。火针刺激皮损肥厚处可提高局部温度,促进血液循环以及局部组织代谢,加速湿疹局部的修复;同时在火针的刺激下炎性介质、组胺类物质分解代谢加快,有助于解除患者痒感[17];除对皮损肥厚处作用火针外,针刺脾俞、肺俞可起到调节气机、通调水道及运化水液之效[18]。

皮肤屏障功能是为防止水分和营养物质丢失,维持皮肤完整性并防止致敏原、病原体等对皮肤的侵害。水分和脂质是重要的组成部分之一,角质层内氨基酸、乳酸、吡咯烷酮羧酸等天然保湿因子与水结合,脂质则参与形成水脂膜,共同维持皮肤屏障功能[19]。治疗后两组皮肤水分、皮肤油脂含量均升高,且研究组明显高于对照组,说明火针治疗有助于改善患者皮肤屏障功能。炎症反应和免疫功能对于慢性湿疹至关重要,促炎因子和抗炎因子的相互作用对于湿疹的发展具有重要影响作用,尤其是Th细胞亚群的平衡偏移,以CRP、IL-2、IL-6为代表的促炎因子可促进炎症反应局部血管通透性增加,并趋化白细胞、分泌前列腺素等物质导致发热、发痛,加重湿疹皮损处炎症损伤;而以IL-4、IL-10等为代表的抗炎因子则在炎症反应发生时起拮抗促炎因子的作用,其中IL-4可促进Th2型淋巴细胞的免疫应答,并促进T细胞和B细胞的分化和活化,从而限制炎症反应的加重[20]。治疗后两组血清IL-4、IL-10含量均升高,且研究组明显高于对照组,两组血清CRP、IL-2、IL-6含量均降低,且研究组明显低于对照组,说明火针联合防风通圣汤具有调节免疫功能以及调控促炎、抗炎因子的分泌作用。

火针联合防风通圣汤治疗慢性湿疹疗效较好,可有效改善皮肤屏障功能并调控抗炎因子和促炎因子分泌指标。