齐刺电针疗法加中药溻渍治疗颈椎病临床观察

来 明

(重庆市奉节县中医院一门诊针灸康复科,重庆 奉节 404699)

颈椎病是由于颈椎长期劳损、骨质增生;或椎间盘突出、韧带增厚,致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压;出现一系列功能障碍的临床综合征。它是中老年人及文职人员的常见病、多发病。笔者用齐刺电针疗法加中药溻渍治疗颈椎病112例取得良好疗效,现报道如下。

1 临床资料

共200例,均为2013年1月至2014年1月重庆市奉节县中医院就诊且确诊为颈椎病患者,随机分为治疗组和对照组。治疗组男58例,女54例;年龄18~64岁,平均(42.9±3.7)岁;病程1天~1年,平均(11.30±6.42)个月;颈型49例,神经根型41例,脊髓型5例,椎动脉型12例,交感型5例。对照组男48例,女40例;年龄21~67岁,平均(44.7±2.5)岁;病程1天~1年,平均(12.77±5.81)个月;颈型38例,神经根型27例,脊髓型3例,椎动脉型13例,交感型7例。两组性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参照国家中医管理局《中医病证诊断疗效标准》(2012)颈椎病的诊断标准与证候病理分型。①有慢性劳损或外伤史,或有颈椎先天性畸形,颈椎退行性病变。②多发于40岁以上中年人,往往呈慢性发病。③颈、肩背疼痛,头痛头晕,颈部板硬,上肢麻木。④颈部活动功能受限,病变颈椎棘突,患侧肩胛骨内上角常有压痛,可摸到条索状硬结,可有上肢肌力减弱和肌肉萎缩,臂丛牵拉试验阳性。压头试验阳性。⑤X线正位摄片显示,钩椎关节增生,张口位可有凿状突偏歪,侧位摄片显示颈椎曲度变直,椎间隙变窄,有骨质增生或韧带钙化,斜位摄片可见椎间孔变小。CT及磁共振检查对定性定位诊断有意义。

病理分型:①颈型:枕颈部痛,颈活动受限,颈肌僵硬,有相应压痛点;X线片示颈椎生理弧度在病变节段改变。②神经根型:颈痛伴上肢放射痛,颈后伸时加重,受压神经根皮肤节段分布区感觉减弱,腱反射异常,肌萎缩,肌力减退,颈活动受限,牵拉试验、压头试验阳性;颈椎X线示椎体增生,钩椎关节增生明显,椎间隙变窄,椎间孔变小;CT可见椎体后赘生物及神经根管变窄。③脊髓型:早期下肢发紧,行走不稳,如履沙滩,晚期一侧下肢或四肢瘫痪,二便失禁或尿潴留;受压脊髓节段以下感觉障碍,肌张力增高,反射亢进,椎体束征阳性;X线片示椎间隙狭窄,椎体后缘增生较严重并突入椎管;CT、MRI检查示椎管变窄,椎体后缘增生物或椎间盘膨出压迫脊髓。④椎动脉型:头痛,眩晕,耳鸣,耳聋,视物不清,有体位性猝倒,颈椎侧弯后伸时,症状加重;X线片示横突间距变小,钩椎关节增生;CT检查可显示左右横突孔大小不对称,一侧相对狭窄;椎动脉造影见椎动脉迂曲,变细或完全梗阻。⑤交感神经型:眼睑无力,视力模糊,瞳孔扩大,眼窝胀痛,流泪;头痛,偏头痛,头晕,枕颈痛;心动过速或过缓,心前区痛;血压增高,四肢凉或手指发红发热,一侧肢体多汗或少汗等;X线片见钩椎增生,椎间孔变狭窄,颈椎生理弧度改变或有不同程度错位;椎动脉造影有受压现象。

纳入标准:①符合颈椎病诊断标准;②年龄28~85岁,性别不限;③近2周内未接受过颈椎病针灸治疗及药物治疗;④愿意接受针刺治疗,并签署知情同意书。

排除标准:①有针刺禁忌症;②有严重的心脑血管、肝、肾、造血系统等疾病或糖尿病、恶性肿瘤、精神病、结缔组织病、血友病及出血倾向。

2 治疗方法

两组均给予中药塌渍外治。中药塌渍药用制川乌、制草乌各5000g,制半夏、制南星各6000g,羌活、独活、麻黄、桂枝、威灵仙、海风滕、海桐皮、伸筋草、透骨草、艾叶各4500g,红花、川芎、当归、川牛膝、乳香、没药、鸡血滕各2500g,白芥子、冰片、细辛各1500g,白芷、樟脑各1000g。把上药粉碎成粗末,分装在塑料袋内,每袋500~1000g,密封口备用。使用时有几处较明显的痛点,取几袋药,把药倒在锅里加白酒和醋各50%(1∶1)拌成泥状放入白布袋内入锅内蒸热,每个白布袋30cm×20cm,起锅后用绵毛巾包裹数层热敷各个痛处,要把药末摊匀然后分在与痛点数目相同的部位,扎口,要把药末摊匀,以患者耐受为度。待温度下降则去层毛巾热再敷,如此反复敷40min。每日1次,痛甚者日2次,每袋药连用3日。每周治疗7d,休息1d。1周为一疗程,治疗2个疗程观察疗效。局部有皮肤破损者禁用。

治疗组:①主穴:每次取2~3对,配穴2~4个。主穴取风池(双)、天柱(双)、供血[1](风池下1.5寸平下口唇处,双侧)、大椎、天宗(双),颈夹脊穴(双侧,根据检查结果定节段)。②分型配穴:a.颈型:肩外俞、痛点阿是穴1~2个。b.神经根型:肩井、肩髃、肩贞、曲池、手三里、列缺、合谷、后溪等。c.脊髓型:出现双侧上肢的症状后,加用所有神经根型的独立穴位,如果出现双侧下肢无力、痉挛时应加用百会、风府、至阳、风市、阳陵泉、委中、涌泉、膻中、承山。d.椎动脉型:百会、印堂、太阳(双)、内关(双)。e.交感神经型:内关、三阴交、合谷,失眠多梦者可以加用太阳、上星、百会;耳鸣者可以加用翳风、听宫、听会、太冲。用苏州医疗用品厂生产华佗牌毫针,规格0.35mm×(40~50)mm。③操作:嘱患者俯伏坐位或俯伏卧位,露出项部,准确定位后,皮肤常规消毒,按下列先后顺序实施针刺疗法。取上述毫针,按照常规进针法刺入皮下,行提插捻转泻法,提插幅度(1.0±0.5)cm,捻转角度(180±15)°,频率每分钟30~80次,中等强度刺激。达到适当深度,行均匀提插捻转手法,使之得气。a.天柱穴(双侧):直刺0.5~0.8寸,不可向内上方深刺,1cm处各斜刺1针,针尖对准第1针针尖,达到适当深度。b.风池穴(双侧):针尖向下,向鼻尖方向斜刺0.5~0.8寸,再在左右1cm处向风池各平刺1针;再在左右供血,直刺0.5~1寸,再在上下1cm处各斜刺1针,针尖对准第1针针尖。c.大椎:向上斜刺0.5~1寸。达到适当深度。再在左右1~2cm处各斜刺1针,针尖对准第1针针尖。d.天宗穴(双侧):直刺0.5~1寸再在左右1cm处各斜刺1针,针尖对准第1针针尖。e.颈夹脊穴(根据检查结果定节段)斜刺0.5~0.8寸再在上下1cm处各斜刺1针,其它及分型配穴常规单针刺。选取以上8~10主配穴,留针后接6805-A低频电子脉冲治疗仪,连续波。强度以局部肌肉轻微抽动或患者能耐受为度。留针30min,每天1次,7天为一疗程。治疗2个疗程后观察疗效。

对照组:采用常规单针刺疗法治疗。取穴和针具同治疗组。针刺方法:体位同上。按照常规进针法刺入皮下,达到适当深度,行提插捻转泻法,提插幅度(1.0±0.5)cm,捻转角度(180±15)°,频率每分钟60~90次,中等强度刺激,使之得气。①天柱穴(双侧):直刺0.5~0.8寸,不可向内上方深刺。②供血(双侧)直刺0.5~1寸。③大椎:向上斜刺0.5~1寸。⑤颈夹脊穴及配穴常规针刺同治疗组。电针疗法同治疗组。每天1次,7天为一疗程。治疗2个疗程后观察疗效。

3 疗效标准

参照国家中医管理局《中医病证诊断疗效标准》。治愈:临床病症消失,肌力正常,颈、肢体功能恢复正常,能参加正常劳动和工作。好转:临床症状减轻,颈、肩背疼痛减轻,颈、肢体功能改善。无效:症状无改善。

4 治疗结果

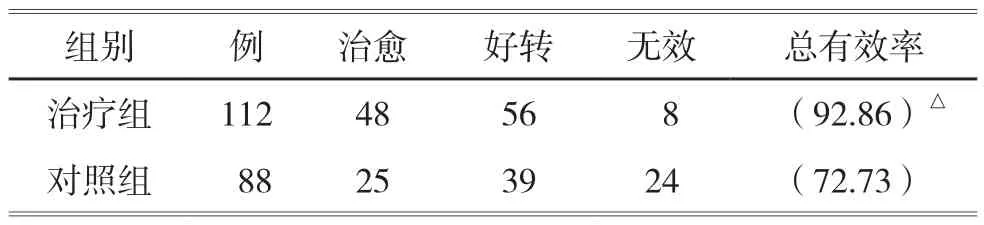

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

由表1可知,齐刺治疗颈椎病较常规针刺更有效。

5 讨 论

中国传统医学中并无“颈椎病”的病名,但其症状近似于中医的“痹证”“痿证”“头痛”“眩晕”“项强”等。中医书籍也有“骨错缝,筋出槽”。《黄帝内经·素问》中对痹证就做过如下描述:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为著痹也。”还根据症状和部位,将痹证分为筋痹、骨痹、脉痹、肌痹和皮痹。《杂病源流犀烛》记载:“凡颈项强痛,肝肾膀胱病也,三经受风寒湿邪。”这些包括了对颈椎病的描述。现代医学研究认为,颈椎病由于颈椎退变或损伤导致颈椎动静力学平衡失调,出现异位压迫或化学刺激或免疫反应才是此病发病的关键。针灸治疗本病有一定的优势,方法多样,疗效明显。齐刺,《内经》十二刺法之一。《灵枢·官针篇》云:“齐刺者,直入一,旁入二,以治寒气小深者。或曰三刺,三刺者,治痹气小深者也。”由此可见,齐刺是指治疗痹证寒邪稽留范围较小而又较深的针刺方法。其法当病处直下一针,左右两旁各下一针,三针齐下,故名齐刺,或三刺。从刺激强度和刺激量方面看,齐刺较单针刺具有优势,还有利于改善病变局部的血液循环,消肿止痛,松解局部粘连,缓解痉挛,达到宣痹止痛、活血通络之功,亦可起到西医所讲松解、剥离、减张、减压之用,使颈项部恢复动态平衡,标本兼治、顿起深疴。

研究结果显示,齐刺和常规单针刺均能有效减轻疼痛,改善症状与阳性体征,但齐刺的效果更好。