基于CiteSpace流行性乙型脑炎的中医药研究可视化分析❋

杜 松, 张岑炜, 王 霜, 余秋慧, 于 峥, 杨 威

(中国中医科学院中医基础理论研究所, 北京 100700)

流行性乙型脑炎又称日本脑炎(japanese encephalitis,JE)(以下简称乙型脑炎),是经由蚊虫传播的嗜神经性病毒乙脑病毒(japanese encephalitis virus,JEV)导致中枢神经系统炎症的一种急性传染病[1]。乙型脑炎为西医病名,属于中医学“温病”“暑温”“湿温”“瘟疫”“疫痉”等范畴,病因为外感暑温时邪,多按卫气营血传变,在辨证的基础上处以相应的中药方剂进行治疗[2]。目前乙型脑炎主要流行于东南亚和西太平洋地区,每年报告约5万例临床病例,其病死率为25%~30%,约有30%~50%的乙型脑炎存活者存在永久性神经系统后遗症。相较于成人,乙脑病毒对于儿童(<15岁)的影响更大,儿童更易遗留永久性神经系统后遗症。因其较高的病死率和致残率,乙型脑炎为威胁人类特别是儿童健康的主要传染病之一,给公共卫生和社会带来了沉重的负担[3]。

相较于传统的通过人工阅读大量文献以建立对所研究领域系统认识的方法,可视化软件CiteSpace能够快速提取文献中的有效信息并以知识图谱的形式呈现,能够更为客观、全面地分析该领域的学术知识基础、研究热点、未来趋势等[4]。为了更好地探究乙型脑炎中医药治疗的研究现状,本文应用CiteSpace软件对中医药治疗乙型脑炎的有关文献进行可视化分析,以期更加直观地了解我国乙型脑炎中医药领域的核心作者、研究热点、发展趋势等信息,为日后乙型脑炎领域的研究提供一定的参考与借鉴。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源

本研究以国家知识基础设施数据库(china national knowledge infrastructure,CNKI)(以下简称CNKI)为检索源,检索学科目录限定为“中医学”“中药学”“中西医结合”,检索主题词为“流行性乙型脑炎”OR“乙型脑炎”OR“乙脑”OR“乙脑病毒”OR“日本脑炎”的中文期刊文章,检索时间设置为1951年6月至2021年8月。文献来源为学术期刊、硕士、博士论文、国内会议、国际会议,共检索出相关文献661篇,经过人工分析,排除声明、通知以及作者信息不全等88篇文献,最终纳入文献573篇。

1.2 数据处理

以Refworks格式将检索出的文献进行导出处理,导出的文献记录中包含题名、期刊、发表年份、作者、研究机构、摘要、关键词等。导出文献记录后以download. txt的格式储存于input文件夹之中,再用CiteSpace软件内置的格式转换器对文件进行转换,随后存放于output文件夹中,为下一步的数据分析提供依据。在CiteSpace软件中,时间分区采取5年分区法,演算时阈值( Top N% perslice) 选择为50,剪切方式设置为Pathfinder法。节点类型选择为作者和关键词,分2次对不同节点类型的数据进行可视化并绘制知识图谱,对相应的合作网络和共现聚类做出分析。

2 结果

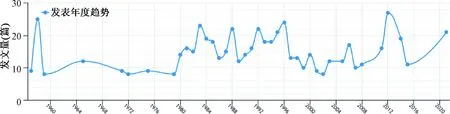

2.1 作者发文量

中医药治疗乙型脑炎的发文量能够直接反映出该时间段乙型脑炎的流行情况以及社会对其的关注度。本文对1951年6月至2021年8月作者发文量进行分析(见图1)。1951年至1958年年发文量极少,平均年发文量为2篇,而在1958年发文量急剧上升至25篇。随后1959年至1979年亦趋于平稳低发文量状态,平均每年为5.3篇。1980年至1997年发文量较前增加,处于较高水平波动状态,年平均发文量为17.4篇。1998年至2011年发文量则处于较低水平波动状态,年发文量为10.6篇。2011年至2015年发文量有小幅度上升后随即下降,并在2012年度达到最大值27篇,而近5年来发文量呈现上升趋势。

图1 1951-2021年中医药治疗乙型脑炎相关文献年度发文数量

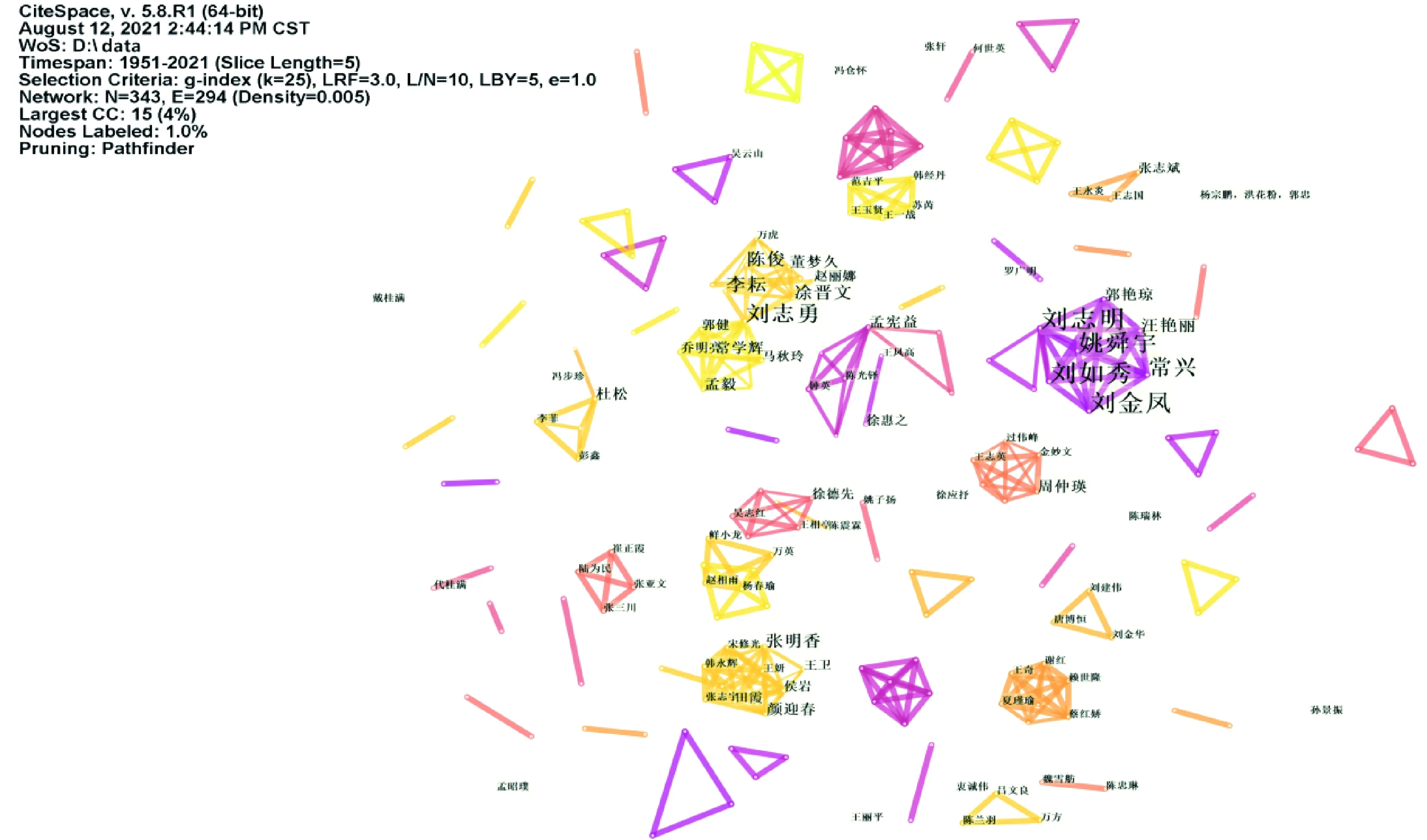

2.2 作者共现图谱

以作者为网络节点,时间分割设置为默认值5,得到作者合作网络的分布,其结果显示节点数N=343,连线数E=294(见图2)。对纳入的数据进行分析,参与文献发表的作者共有343位,作者间有294个合作。发文量位居前6位的作者分别为刘志明16篇,刘秀如15篇,刘金凤15篇,姚舜宇13篇,刘志勇12篇,常兴12篇。从图2可以看出,研究团队较为分散,团队内合作较为密切,而团队间合作微弱且难以形成强联系。

图2 中医药治疗乙型脑炎相关文献作者共线图谱

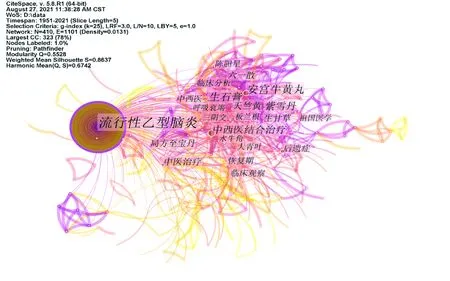

2.3 关键词分析

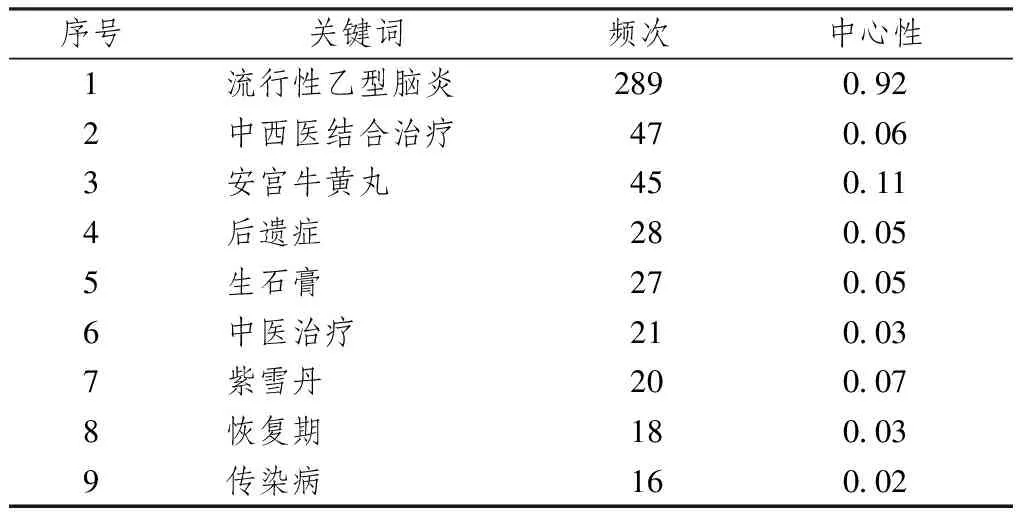

2.3.1 关键词共现图谱 关键词是指可表示全文主要内容的关键性和概括性词汇。以关键词为节点展开可视化分析,将关键词“乙型脑炎”合并于关键词“流行性乙型脑炎”,可得到中医药治疗乙型脑炎的关键词共现图谱(见图3)。该图由410个节点、1101条边构成,网络密度为0.0131,说明该图谱纳入410个关键词。关键词共现图谱中,每一个圆点代表一个关键词,圆点半径越大表示该关键词出现频次越高。中心性反映了节点在所研究领域中的转折性意义和枢纽作用,在网络中起桥梁作用[5]。故以中心度和词频作为关键词的评价属性且两者均高,则说明该节点所代表的主题尤为重要。该图各关键词之间连线繁多,形成一个大的聚类,联系非常密切。

图3 中医药治疗乙型脑炎相关文献关键词共现图谱

表1 出现频次>15的中医药治疗乙型脑炎相关文献共现关键词

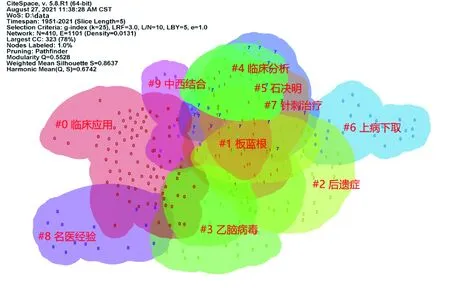

2.3.2 关键词聚类 利用CiteSpace软件的自动聚类功能,可以根据TF×IDF加权算法得出默认的自动聚类标签词汇[6]。所得聚类标签能够展示该领域研究内容的分布情况,其聚类标签的数值(#)越小表示该聚类的规模越大。在CiteSpace软件内对上述410个关键展开聚类分析,能够获取10个具有意义的聚类,其Q值为0.5528(>0.3),S值为0.8637(>0.5),表明该聚类结构具有显著性和合理性。10个聚类分别为#0临床应用、#1板蓝根、#2后遗症、#3乙脑病毒、#4临床分析、#5石决明、#6上病下取、#7针刺治疗、#8名医经验、#9中西结合,其中乙脑病毒(#3)是人类患乙型脑炎的致病因素。临床应用(#0)、临床分析(#4)、中西结合(#9)说明乙型脑炎的临床研究颇为丰富。后遗症(#2)反映了乙型脑炎后遗症的高发生率及高被重视程度。板蓝根(#1)、石决明(#3)则为乙型脑炎治疗时常用的中药,说明清热类中药在乙型脑炎治疗中的地位。上病下取(#6)、针刺治疗(#7)反映了针药结合广泛应用于乙型脑炎及其后遗症的治疗之中。名医经验(#7)则反映了医家、学者对乙型脑炎治疗的经验总结颇为丰富,也间接证明乙型脑炎的中医药治疗收效显著。

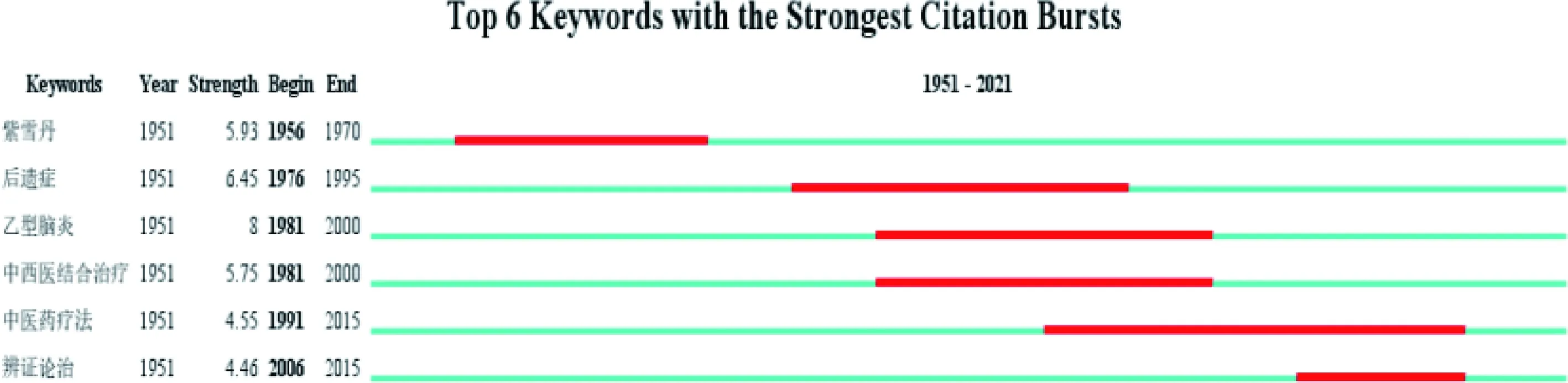

2.3.3 关键词突现图 突现词是指突现关键词,表明在某段时期内该关键词研究突然受到关注,通过对关键词的演变路径开展探索,可了解此研究方向的研究潜力及价值[7]。对中医药治疗乙型脑炎的关键词进行突现词分析,共得到6个突现词(见图4)。对关键词的突现进行分析可知,“紫雪丹”的突现时间最早且强度相对较强,自1956年开始突现并持续至1970年,突现强度为5.93。“乙型脑炎”一词突现强度最强为8,且持续时间为19年。“中医药疗法”的突现持续时间最长为24年,突现强度为4.55。“后遗症”既具有较高的强度6.45,又持续较长的时间19年。由关键词突现可知,乙脑疫苗出现以前,乙型脑炎的中药治疗以紫雪丹类清热类方剂为主,乙型脑炎的后遗症逐渐在70年代被重视。在21世纪以前,该领域注重于中西医结合治疗,而2000年之后中医药疗法及辨证论治则成为乙型脑炎中医药治疗的研究热点。

图4 中医药治疗乙型脑炎相关文献关键词聚类图

2.3.4 关键词共现时区图 关键词聚类按照一定的时间顺序展示,共得出9个代表性关键词聚类标签(如图6),分别是#0流行性乙型脑炎、#1乙型脑炎、#2后遗症、#3石决明、#4乙脑病毒、#5安宫牛黄丸、#6上病下取、#7名家经验、#8三阴交,该图较为直观地反映了中医药治疗乙型脑炎在某个时间段内的研究趋势。

图5 中医药治疗乙型脑炎相关文献关键词突现分析

3 讨论

本文利用CiteSpace软件对自1951年以来中医药领域关于乙型脑炎的573篇文献进行回顾性分析。通过知识图谱可视化分析,直观地呈现了近70年来中医药领域乙型脑炎相关研究的时间分布特点、主要研究者、研究热点和发展趋势。

3.1 发文量的增减

20世纪50~60年代,乙型脑炎在我国东部沿海地区高发。其发文量分析显示,该时期乙型脑炎成为一研究热点;60~70年代各学科发展均较为缓慢,乙型脑炎论文数量也较少。在70~80年代,除新疆、青海、西藏外,大部分省份均为乙型脑炎的高发地区[8],同时伴随着现代医学技术引进和发展。从1980年开始发文量较此前增加,处于较高水平波动状态。1988年我国开始研制乙脑减毒活疫苗(JEV―L),获得成功并生产应用。在90年代,我国用非洲绿猴肾(Veto)细胞培养的JEV-l疫苗研制成功,并用于人群[9]。随着乙脑疫苗的应用,该领域研究亦随之增多。至1998年在疫苗的大规模推广应用下,乙脑病毒感染人数大幅减少,乙型脑炎呈现出低发水平,因而发文量亦随之减少。通过对发文量进行分析可发现,近些年来乙型脑炎已通过儿童疫苗接种得到良好控制。

3.2 作者合作分析

作者合作分析发现,研究人员之间形成了以刘志明、刘志勇、张明香、常学辉、周仲瑛、杜松等学者为代表的主要合作团队。总体来看研究团队数量较多,表明在该领域已经形成了较为稳定的研究团队,为乙型脑炎的中医药研究打造了一个良好的交流与合作平台,对该领域后续的研究与发展有极大的促进作用,但还存在团队之间的合作较弱的问题,今后的团队合作有待加强。

3.3 部分关键词的分析

高频关键词可以反映该领域研究热点,通过对乙型脑炎的关键词进行各类分析,可发现近70年来乙型脑炎在中医药领域的研究主要围绕“安宫牛黄丸”“后遗症”“恢复期”“生石膏”等关键词开展。通过分析发现,以安宫牛黄丸、紫雪丹为代表的解毒清热开窍类方剂是中医药治疗乙型脑炎较常用的方剂,具体的用药则以生石膏、板蓝根、石决明等清热类中药为代表,而“辨证论治”则作为中医药临床的首要原则贯穿于乙型脑炎及其后遗症治疗的始终。

乙型脑炎发病机理是一直以来的研究热点和难点,涉及病毒的复制、免疫反应、神经炎症、血脑屏障破坏等诸多方面[10]。在治疗上,西医多以抗病毒、抗感染、降温、镇静、吸痰、脱水降颅压及相应的支持疗法为主,治疗虽具有一定的疗效但却缺乏特异性抗病毒方法。相较于西医的支持和对症治疗,中医药则讲求整体观念与辨证论治,因时因地因人进行辨证分型,处以不同的方药开展治疗。

在辨证方面,需根据三因制宜原则辨证选方,根据所处的地域、时气、个人体质的不同,结合多方面因素进行辨证,方能达到治愈疾病的目的[11]。正如1955年石家庄地区爆发乙型脑炎辨证以暑热,用大剂量的清瘟败毒饮且重用石膏取效显著;而1956年北京地区乙型脑炎又大流行,但此时暑湿偏盛则需采用清暑化湿的治法;至1958年广州地区亦发生乙型脑炎的流行,由于该年燥热伤阴,白虎汤基础上加生脉散方能取效满意[12]。故而选方用药在于辨证,在辨证准确的前提下中医药才能发挥确切的疗效。古时常用脏腑、卫气营血及三焦辨证,疫病隶属于温病范畴,故亦多以卫气营血辨证为纲要。但近现代以来,在西方医学影响下,各医家学者对乙型脑炎的辨证分型各持己见,所主张的分型方法不一,其中代表性的主要有卫气营血辨证、三焦辨证、分期辨证、病因辨证等[13]。虽分型方式各不同,但中医的特色就在于不被西医模式下的分期分型所拘泥,能够在临床结合致病因素,根据临床症状配合时运推算,灵活运用各辨证分型综合考虑后处方开药,且在乙型脑炎的治疗中取得了显著疗效[14]。

在治疗方面,乙型脑炎尤以治疗发热为重。发热时间的长短通常与热度高低有着密切关系,患者的体温愈高病程便愈长,其他的症状亦愈重病死率也愈高,体温在39 ℃以下的患者极少发生死亡的情况,而42 ℃以上的患者则危险系数较高[15]。因此为抢救高热惊厥患者,防止病邪的进一步发展常采用降温法,中医亦多用清热解毒之法,常用以安宫牛黄丸、紫雪丹为代表的清热解毒定惊类中药治疗重症高热者。安宫牛黄丸具有清热解毒、镇惊开窍之用,对乙型脑炎症见高热烦躁、肢厥抽搐,或兼神昏谵语等症状的患者具有较好的疗效,能通过消除病因、减轻脑水肿、保护脑细胞、活化神经元等药理作用达到标本兼治、缩短病程、提高治愈率、减少后遗症等目的[16]。紫雪丹适用于温热病邪热内陷、神昏谵语、痉厥之证,温邪传变最速,如见高热惊跳、嗜睡等表现者,可能是昏迷抽搐之先兆,宜及早应用紫雪丹一类药,收效快且可以防止进一步的发展[17]。

在治疗中药的选择上,以生石膏、板蓝根为代表的清热类中药最为多见。叶鸿博[18]通过实验发现,生石膏及其配伍能显著降低发热模型大鼠体温缓解高热症状。王一战等[19]在乙型脑炎急性期中医用药规律的研究中经数据挖掘发现,石膏为乙型脑炎急性期用药频数最高的中药。同样,重用石膏为君药的白虎汤在乙型脑炎的治疗中亦被广泛应用。早在上个世纪中晚期乙型脑炎流行时,蒲辅周便应用白虎汤收获了显著的临床疗效。石海莎等[20]亦发现,白虎汤加减联合西医常规治疗乙型脑炎,能使外周血C反应蛋白(creactiveprotein,CRP)、白细胞(whitebloodcell,WBC)、脑脊液白细胞(cerebrospinalfluid-whitebloodcell,CSF-WBC)、肺表面活性蛋白D(surfactantprotein-D,SP-D)和半乳凝集素-9(galectin-9,Gal-9)等因子显著改善,极大地缩短体温恢复时间。除了高频关键词生石膏,聚类中出现的板蓝根具有清热、凉血、解毒之功用,国内外均有板兰根及大青叶对抗乙型脑炎作用的报道,其在临床亦被大范围应用[21]。

在乙型脑炎的临床治疗中,虽然发作期的病症能被治愈,但部分患者会遗留严重的后遗症。据统计,后遗症的总体发生率为29.08%~42.20%,儿童组后遗症发生率为30.56%~41.86%[22],存活者中可遗留有不同程度的认知障碍、痴呆、失语、肢体瘫痪及继发性癫痫等病症。针对后遗症的治疗,临床研究以针灸治疗多见。针灸治疗具有调畅气血的功用,通过针刺能增加脑组织灌流量及缺血区氧和血液供应,改善尚存活脑细胞的功能,提高局部肢体细胞组织的营养,改善血液流变学等机制,从而促进乙型脑炎后遗症的功能恢复[23]。张治国[24]在临床治疗中发现,乙型脑炎后遗症的病机及临床表现与任督二脉密切相关,故而治当醒脑开窍、调和阴阳,针刺治疗以任督脉配穴为主且收效显著。除中药针灸传统治疗外,还应鼓励后遗症患者进行康复训练,教会患者家属操作性较强的护理措施及康复方法,如按摩、肢体锻炼、语言训练等,使患者的功能障碍尽可能在6个月内恢复,防止其演变成不可逆性后遗症[25]。

本研究通过CiteSpace软件分析了中医药领域乙型脑炎的研究概貌,以期为今后应对其他传染性疾病如新冠肺炎等提供思路与方法学借鉴,但是本研究尚存在一定局限性。首先,本文仅以CNKI为数据源开展文献收录,文献来源及数量有限,不能完全反映该领域研究的全貌。此外,无效文献的排除及阈值设定过程不可避免地存在主观偏倚。因此未来研究中,学者可以运用多种文献索引数据库,使用比较多种可视化软件展开文献计量学分析,从而保证所研究领域的客观性与严谨性。