藏族药“杂赤”的品种基原与标准整理△

黄文平,李志峰,李艳,冯育林*,钟国跃,杨世林

1.江西中医药大学 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心,江西 南昌 330006;

2.创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室,江西 南昌 330006;

3.江西中医药大学 中药资源与民族药研究中心,江西 南昌 330004

1 “杂赤”的名称与品种

图1 《四部医典系列挂图全集》及《四部医典曼唐详解》的“杂赤”

图2 《医学奇妙目饰》的“杂赤”附图

由上可见,古籍对“杂赤”品种有2 种划分方法,一种划分为有黑、白2 种,另一种划分为正品、副品及类同品3 种。据《药名之海》和《晶珠本草》记载,其中山生的黑者(“日吉巴冒卡”“杂赤那保”)似为正品(“杂赤确”),而田生的白者(“日吉赛尔保”“杂赤嘎保”)似为副品(“杂赤曼巴”)。现代文献及相关标准中多沿袭《蓝琉璃》和《晶珠本草》的记载,将“杂赤”分为正品(“杂赤确”)、副品(“杂赤曼巴”)、山生者(“杂赤巴冒卡”)3 种,或统称“杂赤”,但对其类同品记载较少[13-26]。

2 “杂赤”的功效

3 “杂赤”的形态与基原

3.1 杂赤”的基原

现代文献和藏药标准中收载的“杂赤”类藏药均为菊科植物,涉及到苦荬菜属(Ixeris)、小苦荬属(Ixeridium)、岩参属(Cicerbita)、风毛菊属(Saussurea)、头嘴菊属(Cephalorrhynchus)、毛鳞菊属(Chaetoseris)、还阳参属(Crepis)、毛连菜属(Picris)、厚喙菊属(Dubyaea)、黄瓜菜属(Paraixeris)、苦苣菜属(Sonchus)及黄鹌菜属(Youngia)12属的约30种植物(表1)。

表1 “杂赤”类藏药的品种和基原

3.2 古籍记载“杂赤”的形态与基原考证

古籍对“杂赤”的生境和形态记载较为简略,《宇妥本草》记载:“生于田埂和平滩,叶铺地,叶缘裂,长四五指,花黄色”[3];《度母本草》记载:“生于平坦之地,叶片青色而稍粗糙,花黄色而小,有四瓣”[4];《蓝琉璃》引《正确认药图鉴》之记载:“叶片青色而光滑,花朵黄色有四瓣”,并补充“叶绿色粗糙,形态状如蒲公英,花黄色有四瓣,撅断时流乳状白液”[6];《药名之海》记载“杂赤”分黑、白2 种[5],但并未描述其生境和形态;《晶珠本草》对《药名之海》进行了补充,言白“杂赤”为田生或平坝生,黑“杂赤”为山生;关于白者的形态,也引《图鉴》之记载:“白者生于田埂地头。叶细,青色,光滑;花黄色,四瓣或多瓣,折断流乳状白液”,并补充“花像蒲公英而小,株高约一扎,茎细软,折断后流乳白色汁液”,黑者的形态为“叶细长,状如冈孜门琼[,据咨询藏族医生,其基原可能为蓼科植物狭叶圆穗蓼Polygonum macrophyllumD.Don var.stenophyllum(Meisn.)A.J.Li,其叶线形或线状披针形]叶,茎长约1 指,花 紫色,状如莪斗增[(“贝珠牙扎”)的异名,其基原为长毛风毛菊Saussurea hieracioidesHook.f.],叶撕裂有羊毛状白丝,搓挼时如艾叶”[9-10]。《医学奇妙目饰》的记载与《蓝琉璃》和《晶珠本草》的记载大致相同,但补充山生的“巴冒卡”有“顶生一个头状花序”[11]。《中国藏药植物资源考订》认为《四部医典系列挂图全集》中的“杂赤确”(图1A)可能为还阳参属植物小还阳参(红花还阳参)、西藏还阳参Crepis tibeticaBabcock(藏滇还羊参)或苦荬菜属植物,“杂赤曼巴”(图1B)可能为黄鹌菜Youngia gracilipes(Hook.f.)Babcock et Stebbins(细梗黄鹌菜)或单花莴苣Lactuca gombalanaHand.-Mazz.(矮小厚喙菊),“杂赤惹”(图1C)应为毛鳞菊属植物,如蓝花毛鳞菊等;指出西藏地区藏族医生认为的正品“杂赤确”基原头嘴菊(岩参)的叶片全裂与图1C 所示叶半裂不符[17]。而《晶珠本草》记载的山生的“巴冒卡”应为风毛菊属植物禾叶风毛菊等数种细叶的种类[9-10]。《藏药志》考证认为,《晶珠本草》记载的“杂赤”的白者应为山苦荬(中华小苦荬)、细叶苦荬Ixeridium erisgracilisDC.Stebb.(细叶小苦荬)和岩参(头嘴菊),黑者也为风毛菊属植物[13]。据《四部医典系列挂图全集》附图看,正品“杂赤确”和副品“杂赤曼巴”均为基生叶,有明显或长的叶柄,叶缘波状或有浅缺,花序有分枝或花葶单生,头状花序,具花瓣(舌状花)4~5,黄色;而类同品“杂赤惹”具基生叶和茎生叶,叶中裂,叶缘有齿,无柄,茎生叶略抱茎,茎上端有分枝,枝端头状花序排成伞房状或圆锥状,具舌状花,花瓣较多,黄色[7]。《医学奇妙目饰》附图的上小图与《四部医典系列挂图全集》的类同品图相似,下图仅有基生叶,叶缘似蒲公英Taraxacum raxacummongolicumHand.-Mazz.样的倒向羽状深裂,花葶数个,头状花序顶生,花瓣(舌状花)多数[11],以上各种“杂赤”附图确应为菊科植物无疑。结合《蓝琉璃》《晶珠本草》记载的形态看,田生的白“杂赤”的舌状花较少(4~5),黄色,植株具白色乳汁,确似为苦荬菜属、小苦荬属、还阳参属植物;《度母本草》《四部医典系列挂图全集》等古籍汉译本的各种“杂赤”及其附图均注其汉译名为“粉苞苣”,《藏药晶镜本草》也记载“杂赤”的基原为“粉苞苣(细叶苦荬)Ixeridium erisgracilisDC.Stebb.”[18]。《晶珠本草》记载,山生的“巴冒卡”花紫色(管状花),叶撕裂有白色纤维状毛,确似禾叶风毛菊、沙生风毛菊等风毛菊属植物(该属无舌状花)[9-10]。通过文献记载和实地调查发现,西藏地区藏族医生多认为“杂赤”的正品(优质品)“杂赤确”为岩参,该种茎中上部具较大的茎生叶,叶片大头羽状全裂,叶及叶裂片边缘全缘、浅波状或有不明显锯齿,叶具长柄,叶柄基部耳状扩大半抱茎,头状花序伞房圆锥状,舌状花紫红色、蓝色或淡紫色,除叶片全裂的形态外,确与“杂赤”的类同品(杂赤惹)更为相似。各文献记载的岩参的学名多为Cicerbita cerbitamacrorrhiza,据《中国植物志》记载,岩参的学名为Cicerbita cerbitaazurea(Ledeb.)Beauverd,而Cicerbita cerbitamacrorrhiza则作为头嘴菊的异名;在分布上,岩参Cicerbita cerbitaazurea仅分布于新疆,而头嘴菊则在西藏分布较为广泛[30]。由于“杂赤”药材均来自于野生资源采集,从其分布看,各文献记载的岩参Cicerbita cerbitamacrorrhiza应为头嘴菊。由于古籍中关于“杂赤”形态的记载和附图相对较为简略,“杂赤”类的基原植物种类的形态也与文献记载不尽相同。

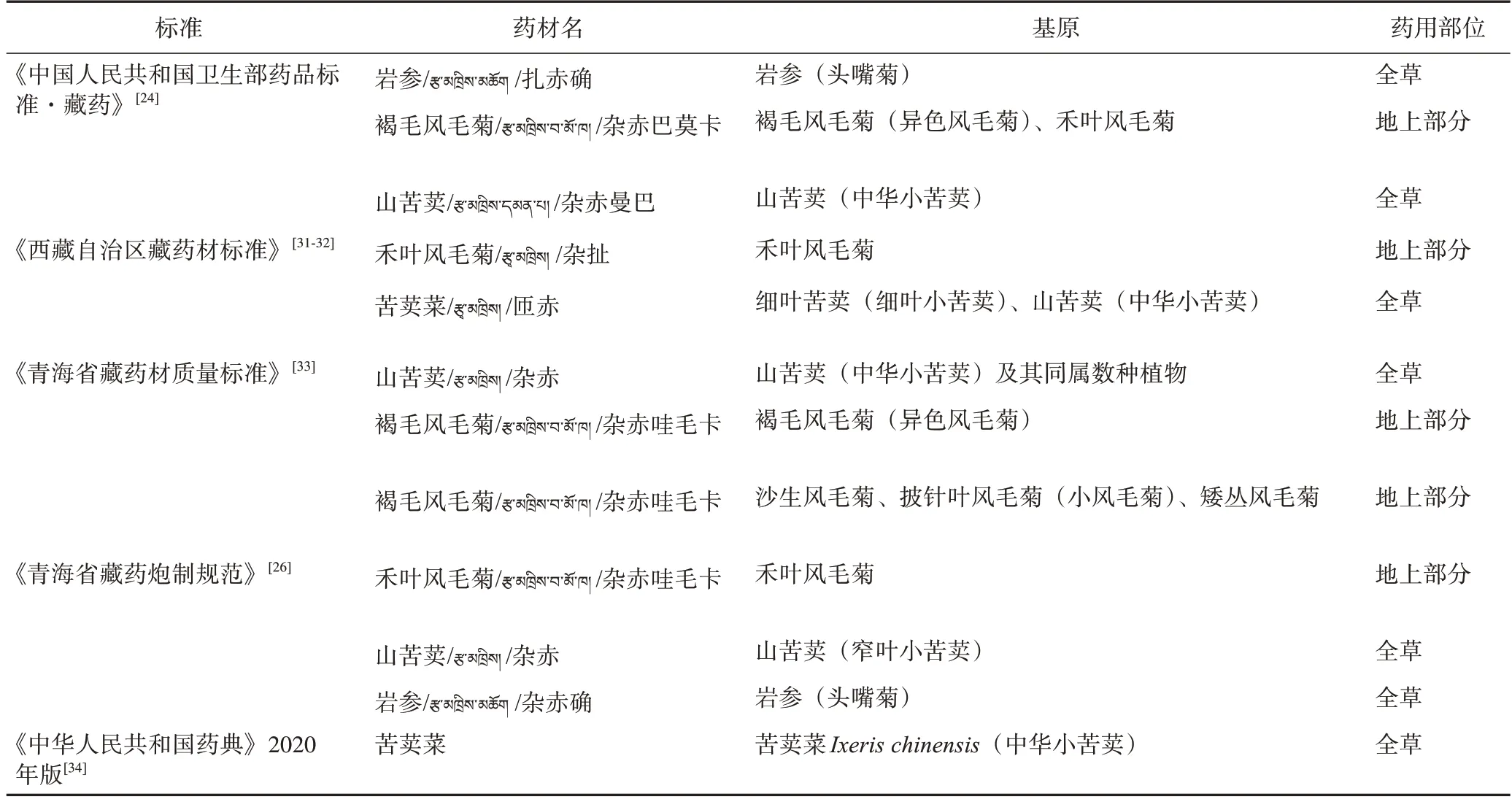

4 藏药标准中收载的“杂赤”类的品种和基原

现有关藏药标准中收载的“杂赤”类的各品种划分主要采纳了《四部医典系列挂图全集》和《晶珠本草》的记载,其药材名包括“杂赤确”“杂赤曼巴”“杂赤巴莫卡”,或统称为“杂赤”,共收载其基原植物8 种,但不同标准收载的各品种的名称、基原不尽一致,其质量标准仅有性状、粉末或理化鉴别的规定,尚不完善(表2)。

表2 藏药标准中记载的“杂赤”类的品种、基原和药用部位

5 讨论

“杂赤”为藏医临床治疗肝胆疾病的常用药材。《蓝琉璃》《晶珠本草》等藏医药古籍记载“杂赤”有正品、副品、类同品或黑、白之分。现代文献记载的“杂赤”类的基原较为复杂,涉及到菊科苦荬菜属、小苦荬属、岩参属、风毛菊属、头嘴菊属、毛鳞菊属、还阳参属、毛连菜属及苦苣菜属等多属约30 种植物;但不同文献记载及不同地区藏族医生习用的“杂赤”的各品种的基原存在一定差异。现行的藏药标准中作为“杂赤”(统称)或其正品、副品、黑者的各品种的基原共收载有8 种,而不同标准收载的基原不尽一致,也反映了各地习用基原的差异。一方面,“杂赤”的品种及其基原复杂的现状不利于“杂赤”类药材及其制剂的生产、质量控制、临床准确与合理用药;另一方面,已有研究报道,风毛菊属植物主要化学成分为倍半萜、三萜、苯丙素、木脂素、黄酮、甾体类、香豆素等,具有抗肿瘤、抗炎、抗衰老、改善心血管疾病等作用[35-37];而苦荬属植物主要含三萜、黄酮、倍半萜、甾体及香豆素类等成分,具有抗炎保肝、抗氧化、抗病毒、抗白血病及降糖等功效[38-41]。这2 个属相比,在成分大类上大同小异,但药理作用却存在明显的差异,提示这些不同属或不同种类的植物在其药效物质基础、生物活性及其作用机制方面可能存在差异,作为同一(类)药材的基原使用是否合理尚有待研究探讨,因而有必要对其进行品种整理和质量标准研究。由于上述菊科各属植物在青藏高原分布的种类较多,而古籍对其形态的记载较为简略,仅据古籍文献的记载往往难以准确考订其基原植物种类,故在其品种整理和质量标准制定过程中,除应注重古籍文献考证、尊重各地用药习惯外,还应充分借鉴资源学、现代药学等的研究结果,以为其品种整理与质量标准制定提供科学依据。

藏医发源于青藏高原,其药用资源具有显著的高原资源特色,藏医临床常用药材品种约80%产自青藏高原[42]。藏药材生产主要来源于野生资源采集,各地藏族医生、医疗机构、制药企业多就地采集利用当地的资源种类。而由于青藏高原地域辽阔、地形地貌与生态环境复杂多样,各地分布的资源种类差异显著。不同地区使用的基原植物种类与当地分布的种类密切相关,导致同一药材品种的基原植物种类表现出明显的地域性差异,地方习用品或替代品多、基原复杂的现象较为普遍。藏族医药古籍在记载药物时,常将“杂赤”样功效相近的多种药物归为一类,其下再根据形态、产地、生境、质量等的差异划分为不同的基原复杂、具有地区用药差异的药物(分类式记载形式),这是由于传统药物在其发展过程中认识、记载的药物不断丰富而产生的共性现象[43]。这些具有地域性差异的地方习用品、替代品多数具有长期的临床应用实践基础,开展其品种整理、不同基原物种间的比较研究,无疑对发现药用新资源、新功效,创新药物开发和传统药物资源传承创新发展具有重要价值。