诗化小说连环画改编的诗意呈现

——以《哦,香雪》为例

刘小菊,赵树勤

(湖南师范大学 文学院,湖南 长沙 410081)

短篇小说《哦,香雪》是铁凝的代表作,最初发表在1982年第5期《青年文学》上。小说在发表当年即获得全国优秀短篇小说奖。1991年,由小说改编的电影《哦,香雪》获得第41届柏林国际电影节青春片最高奖。作家孙犁给予《哦,香雪》极高的评价,他在写给铁凝的信中称:“这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的、始终一致的。这是一首纯净的诗,即是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界。”[1]目前,研究者主要针对《哦,香雪》小说文本的诗意表达开展研究,较少针对改编作品(特别是连环画)的诗意表达开展研究。

由小说《哦,香雪》改编的连环画一共有三版:其一,李晨、李伟共同创作的作品(以下简称李晨、李伟版连环画)。该作品创作于20世纪80年代,发表在2018年第4期《连环画报》上,共有9个画幅。创作者用墨勾形,再在边缘线外干擦,作品形式感很强,且具有一定的装饰性。其二,张万里编绘的作品(以下简称张万里版连环画)。该作品发表在1984年第12期《富春江画报》上,共有24个画幅。作品为黑白版画形式,人物形象漫画感较强。其三,侯豫立改编、王玉琦绘制的作品(以下简称侯豫立、王玉琦版连环画)。这一版连环画于1985年由天津美术出版社发行,共有64个画幅。创作者用水粉作画,作品色调柔和,质感细腻。笔者拟以侯豫立、王玉琦版连环画为主要研究对象,结合其他两个版本的连环画,分析《哦,香雪》连环画改编的诗意呈现。

在诗化小说中,创作者以散文化叙事、意象化抒情、意境化造景来营造富有诗意的氛围。对文学作品进行改编应当忠实原作,注意保持原作的艺术风格。几版连环画的创作者在对《哦,香雪》进行改编时基本上遵循了上述原则,其创作的连环画意境优美,诗意盎然。

一、脚本语言的诗化

连环画创作者通常先编写文学脚本,在此基础上绘制图画。有研究者指出:“连环画文学的语言,同其他叙事性文学作品一样,分为人物语言和叙述语言……叙述人的语言(即前文所说的“叙述语言”——笔者)即作者的语言,指作者叙述故事、刻画人物、描写环境、发表议论、抒发感情使用的语言。”[2]68追求脚本语言诗化并不是要消除叙述语言的叙事性,而是要淡化时间概念,用意象联结情节,使叙事趋于散文化。

李晨、李伟在设计连环画脚本时以摘录原作为主。他们创作的连环画共有9个画幅:画幅1—3的脚本主要是描写和抒情,画幅4—9的脚本则以叙事为主,讲述在火车停站的一分钟里香雪卖东西的情况,并讲述了香雪被火车带到下一站,独自走了30里山路回家的故事,其中画幅5是插叙,介绍了香雪是台儿沟村唯一考上公社初中的人。张万里在改编时对小说中的抒情性、描写性文字进行了大幅度删减,经此改编,连环画脚本语言通俗,叙事紧凑,故事性很强。侯豫立在设计连环画脚本时对原作改动不大,主要围绕火车停站的三个“一分钟”讲述故事,脚本语言诗意浓郁,富有情致。

在文艺作品中,淡化时间概念会对情节的连贯性造成影响,因此,一些创作者会使用意象来联结情节。小说《哦,香雪》中比较重要的意象主要有两个,一个是“火车”,另一个是“铅笔盒”。在不同版本的连环画中,这两个意象均贯穿始终,但它们的显隐程度有所不同。

在李晨、李伟版连环画中,“火车”作为脚本中重要的叙事因素从故事开始就出现了,正是因为它的到来,只有十几户人家的台儿沟才和外界建立起联系,香雪才有了人生中第一次“旅行”;“铅笔盒”是连环画中推动情节发展的关键因素,为了得到这个“宝盒”,一向羞涩胆小的香雪勇敢地跳上了火车,由此引发了后续的故事。由于这一版连环画篇幅较短,创作者对这两个意象的象征意义并没有作过多的挖掘。在张万里版连环画中,“火车”既是故事中的一个元素,也有一定的象征意义,“火车”对台儿沟的影响象征着现代文明的启蒙,“铅笔盒”象征着知识和进步,主人公香雪对“铅笔盒”的渴望象征着大山里年轻一代对外面世界的向往。在侯豫立、王玉琦版连环画中,“火车”和“铅笔盒”的象征意义得到了更为充分的展现。以下以“火车”为例进行分析。画幅2的脚本为:“然而,两根闪亮的铁轨终于铺到了台儿沟脚下。列车的轰鸣声,打碎了台儿沟的宁静。乡亲们望着一掠而过的绿色长龙,感受到一种陌生、新鲜的气息。”画幅3的脚本为:“它走得那样急忙,连车轮轧钢轨时发出的声音都好像都在说:不停不停,不停不停!是啊,台儿沟无论从哪方面讲,都不具备挽留火车的力量。”画幅17的脚本为:“接着一阵叽哩哐啷,绿色的车门就在姑娘们面前沉重地合上了。”画幅18的脚本为:“列车一头扎进黑暗,把她们撇在冰冷的铁轨旁边。一切又恢复了寂静,静得叫人怅惘。”火车有着雄壮的外表以及撼天动地的轰鸣声,它不但给世代生活在大山中的人们以震撼,而且也使他们被现代文明所吸引。然而,火车对于大山深处的人们又是“拒绝”的,火车在台儿沟仅仅停站一分钟,时间一到,就毫不留情地关上车门呼啸而去,在短暂的喧闹之后,山村重归沉寂。在脚本中,“火车”这一意象贯穿始终,情节的发展、主人公心情的起伏都与它相关。

二、图绘的“静化”和“意境化”

连环画是文图结合的艺术形式,相对而言,图在连环画中的地位更为重要。有研究者提出,“凡绘画能表现的内容,尽量让绘画去表现;只是绘画难以表现的那一部分内容,才用文字补充交代”[2]68。由诗化小说改编的连环画弱化了故事性,以“动图静化”“图绘意境化”等方式营造富有诗意的氛围。

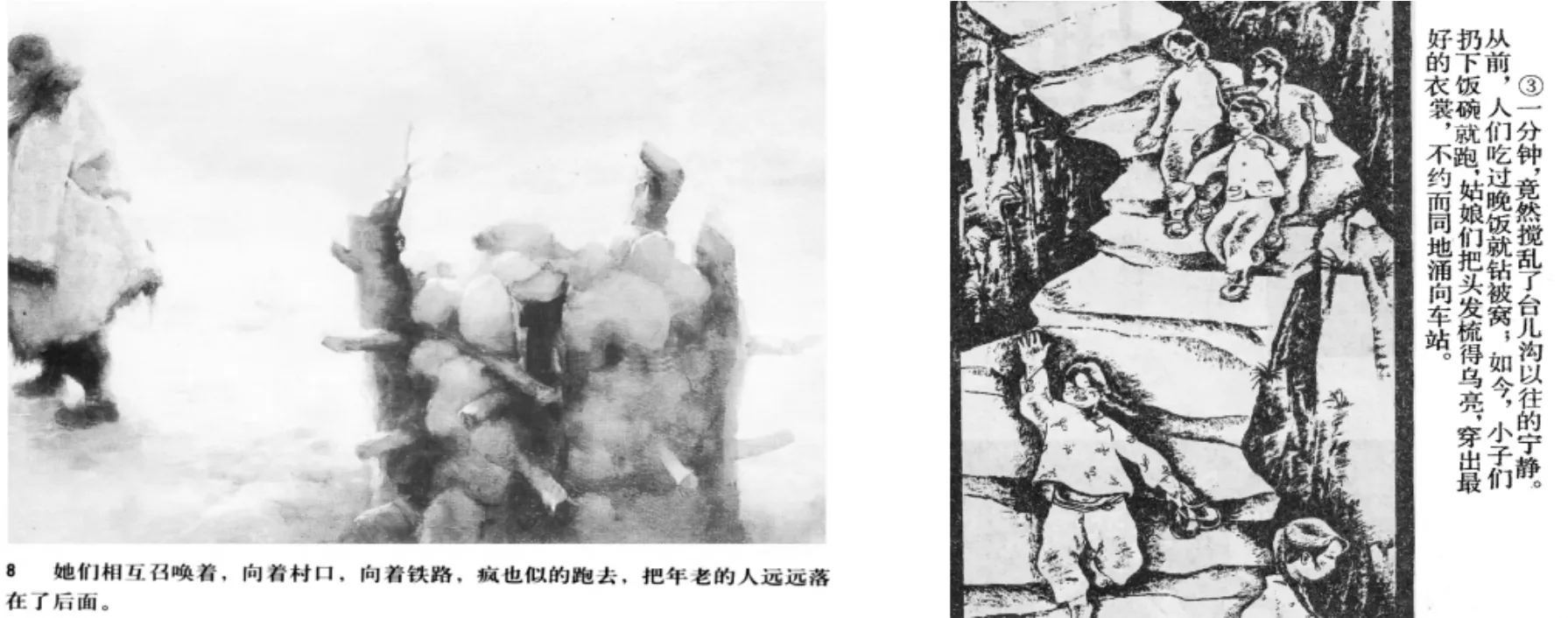

首先,连环画创作者将“动图静化”作为营造诗意氛围的重要手段。“动图”即动态场景,为了营造宁静舒缓的氛围,创作者会对部分“动图”作“静化”处理。连环画创作者一般都重视对人物的行动进行描绘,由于诗化小说具有特殊性,在将其改编为连环画时,创作者为了营造富有诗意的氛围,会把过多、过于夸张的动作转化为静态画面。在侯豫立、王玉琦版连环画中,画幅8描绘的是村民赶去看火车的情景。脚本是这样写的:“她们相互召唤着,向着村口,向着铁路,疯也似的跑去,把年老的人远远落在了后面。”这样的脚本对应的本应是人们匆忙奔跑的画面,但创作者仅仅在画幅左侧画了一个披袄佝偻、行动迟缓的老人,在画幅中间画了一个伫立的树桩,以“慢”和“空”来表现人们奔走的急切,这种表现方式显得含蓄委婉。而在张万里版连环画中,同样有对村民赶去看火车的情景的描绘,画幅中人物推搡招手,动作幅度较大,表情夸张,喜剧感极强。对这两版连环画的图绘(见图1)进行比较不难发现,张万里版连环画带有较强的情节描述倾向,而侯豫立、王玉琦版连环画表情达意更加从容优雅。

图1 侯豫立、王玉琦版连环画(左)画幅与张万里版连环画(右)画幅

其次,连环画创作者还将“图绘意境化”作为营造诗意氛围的又一重要手段。有研究者指出,“‘意境’不是表现孤立的物象,而是表现虚实结合的‘境’,也就是表现造化自然的气韵生动的图景”[3]。连环画是以多幅图画连续呈现的方式来讲述故事的绘画形式,连环画《哦,香雪》的创作者运用多种方法营造意境,将诗化小说改编成情味隽永的风俗画。诗化小说多以乡土空间作为审美对象,乡土空间中的主要元素有乡土人物和乡土景物(包括自然景观和人文景观)。铁凝的《哦,香雪》讲述了铁路延伸到台儿沟村之后发生的故事,小说中的自然景观主要有山、树、溪流、月亮等,小说中的人文景观分为两类,一类是有具有乡土色彩的物品,比如篮子、鸡蛋等,另一类是具有现代色彩的物品,比如火车、铁轨、铅笔盒等。在对《哦,香雪》进行连环画改编时,创作者以香雪作为主要描绘对象,以自然景观和人文景观作为背景因素,为观者呈现了具有浓郁乡土气息的画面。李晨、李伟版连环画的黑白色块边界模糊有磨砂感,创作者以此表现主人公的情绪、情感。张万里版连环画为黑白版画,人物造型漫画感强,部分画幅以远景表现空间的延伸。侯豫立、王玉琦版连环画为水粉画,人、景、物的写实性很强。以下以侯豫立、王玉琦版连环画为例,分析创作者在对《哦,香雪》进行连环画改编时的意境营造策略。

其一,通过描绘主人公的外貌,营造诗美的意境。王玉琦将西方古典主义油画严谨写实的风格与中国传统绘画“以象达意”的风格相融合,笔下人物形神俱佳。在原作中,主人公香雪既有姣好的外形,又有美丽的心灵,连环画创作者对香雪进行了细腻传神的描绘,使得她在一众山村女孩中十分突出。图绘中的香雪神态安详宁静,洋溢着一种独特的静穆之美。香雪的形象多为侧身或背身,即便面向前方,也总是斜睨,创作者以此展现她沉稳内敛、聪慧多思的特点。这样描绘人物可以避免西洋画“于阴阳远近,不差锱黍”的直露,使人物与观者保持一定的审美距离,有利于营造含蓄蕴藉的意境。

其二,通过色彩的选用来表达情感,营造意境。在连环画中,火车停站的第三个“一分钟”正值台儿沟的深秋,这一次,香雪得到了她心心念念的铅笔盒。画幅49—52描绘的是香雪在火车上的情景,这几幅画使用了暖色调——橘黄色。在小说中,作者对香雪跳上火车时的心情是这样描写的:“如果说跑的时候她还有点犹豫,那么从车厢里送出来的一阵阵温馨的、火车特有的气息却坚定了她的信心,她学着‘北京话’的样子,轻巧地跃上了踏板。”[4]临近黄昏的台儿沟寒风凛冽,而车厢内则温暖、明亮,火车仿佛在召唤站台上的香雪。画幅53描绘的是香雪在30里外的西山口下车之后的情景,画幅的主色调为紫黑色,站台上的信号灯发出幽紫的微光,刚刚下车的香雪伫立在黑暗中。画幅49—52与画幅53的色彩形成鲜明的对比,香雪在温暖的车厢里短暂停留,之后又不得不独自面对黑暗,踏上漫长的回家之路。色彩的变化烘托出山村女孩对知识的渴求,也展现了她追逐梦想的艰辛。从画幅53开始,紫色成为图绘的主体色彩,但色彩逐渐变得浅淡,预示着新的一天即将来临。画幅64(连环画的最后一个画幅)展现了独自回家的香雪和前来寻找她的伙伴相遇,古老的群山回应女孩们欢呼的情景。画幅中的色彩温暖而明亮,淡黄色铺满整个画面,原野上,褐色的荒草在秋霜中根根直立,天空中,金色的晨曦若隐若现,整幅画象征着台儿沟的未来充满希望。色彩的运用强化了作品的抒情性,创作者在给观者以美感的同时,也启发他们思考台儿沟和香雪们的未来。

其三,应用“留白”手法,营造含蓄隽永的意境。“留白”是中国传统绘画中经常用到的手法,此手法可以产生“虚实相生”的艺术效果。王玉琦通过增加连环画画幅中景物的占比,同时减少人物的占比,来引发观者思考。画幅21描绘的是台儿沟的女孩们在回家的路上讨论乘务员“北京话”的情景。伙伴们开着凤娇和“北京话”的玩笑,一行人嬉笑打趣。创作者采用低位仰视的视角构图,画幅几乎完全被一个土坡占据,只在顶端留有一线空间,隐约露出土坡那边女孩们的头顶和发丝。观者虽然看不到女孩们的动作和表情,但结合脚本不难想象,与火车一分钟的相遇使这些大山中的女孩兴奋不已,在回到自己的世界之后,她们便放肆地讨论起见到的人和事。画幅56描绘的是香雪下了火车之后循着水声来到溪边的情景。画幅的主体为溪流和小溪中的石块,在画幅的左上角露出两只穿着红鞋的脚。皎洁的月光下,香雪正在思索如何向娘解释鸡蛋的去向,心中淡淡的忧虑犹如小溪般清浅绵长,最终,香雪决定对娘坦白,此时她的心境又如同溪水般明净澄澈。创作者并没有直接描绘香雪的表情,只是展现了小溪边香雪的双脚,画面唯美而又耐人寻味。“留白”避免了直接描绘人物表情、动作的粗浅直露,创作者将人物的情思寄托在景或者物上,既描绘了富有乡土气息的风俗画,又给观者留下想象的空间。

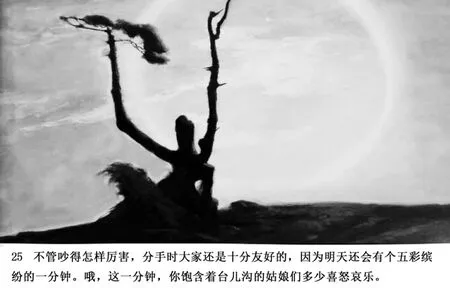

其四,合理使用“空镜头”,营造富有抒情性的意境。“空镜头”又称景物镜头,在叙事作品中,“空镜头”的使用有助于营造意境、烘托气氛、引发联想,同时,适当使用“空境头”还可以使叙事的节奏变得缓慢,从而使观者由关注情节的发展转向体味作品中蕴含的情感。画幅4—25讲述的是火车停站的第一个“一分钟”发生的故事,描绘了女孩们在看火车回家的路上嬉闹的情景之后,王玉琦将这部分的最后一个画幅(画幅25)设计成“空境头”。画幅呈现逆光效果,在广袤的黑土地上,立着一株半枯的古树,淡紫色的天空占据了大部分画幅,太阳躲在云朵后面,在它的周围,环绕着浅黄色的日晕(见图2)。在之前的画幅中,创作者以欣赏的姿态描绘了女孩们的纯朴与天真;而在画幅25中,创作者以深思的姿态呈现了台儿沟的贫瘠与孤寂。在中国传统文化中,日晕属于“异象”。在连环画中,日晕是火车驶进台儿沟的隐喻,如同日晕的出现令人们感到惊异,火车的经过使台儿沟的村民感受到现代文明的冲击。俗话说,“日晕三更雨”。日晕被认为是天气发生变化的前兆,创作者以此暗示,火车的到来会使村民们的生活发生大的变化。画幅中的树木枝叶稀疏,呈现出黯淡的色彩,象征着台儿沟贫穷和闭塞,由此不难想见,虽然火车的到来给古老的山村带来了现代文明之光,但香雪和她的伙伴们要想真正过上城里人的生活,还有很长的路要走。画幅33属于插叙,介绍香雪是村子里唯一一个考上初中的人。然而,创作者并没有描绘主人公翻山越岭上学的情景,而是呈现了一望无际的群山和山间嶙峋的怪石,从侧面展现了香雪求学的孤独和艰辛。

图2 侯豫立、王玉琦版连环画节选(画幅25)

三、情思流变的展现

情感对于诗意的呈现具有举足轻重的作用。西方浪漫派哲学提出,“只有情感,才能保证诗的世界的纯度,情感是诗的根本条件”[5]。在对诗化小说《哦,香雪》进行连环画改编的过程中,创作者注重展现人物情思的流变,用情绪串联起情节,使作品洋溢着浓郁的诗意。以下以侯豫立、王玉琦版连环画《哦,香雪》为例,分析创作者对主人公情思流变的展现。

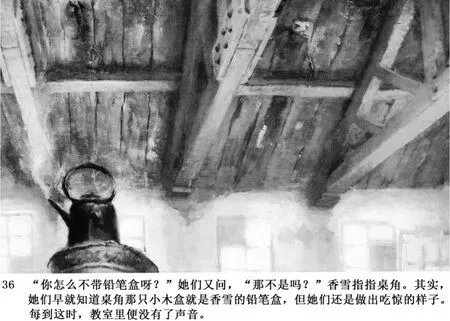

首先,创作者以单幅图画表现人物在一瞬间的情绪。单幅图画呈现的是人物瞬间的动作或者某一代表性场景,这瞬间的动作记录了人物在受到刺激之后某种情绪达到极致时的状态,而代表性的场景也与人物的情绪存在着密切的关系。王玉琦在单幅图画中通过描摹人物的动作、物体的形态等来表现香雪的情绪。例如:画幅36描绘的是香雪在学校里遭遇同学盘问的情景。当一些同学得知香雪来自山村后,她们便故意询问她有无铅笔盒,借以嘲笑她的贫穷。画幅的视角为低位仰视,画幅下方炉火正旺,炉子上一只水壶冒着白色的蒸汽,稍远处是教室淡黄色的墙壁,教室的屋顶占据了2/3的画幅,屋顶的木料宽厚而古旧,画幅黯淡的色彩以及局促的布局令观者感到压抑(见图3)。画幅表现的是香雪遭遇同学盘问时的窘迫和屈辱,然而创作者并没有直接呈现人物的表情和动作,而是呈现了人物眼中“压迫感”十足的场景,这种含蓄委婉的表达方式与原作作为诗化小说的艺术风格达到高度一致。画幅54描绘的是香雪从温暖的火车上下来之后的情景。陌生的环境令香雪感到不安,但当她意识到自己真正拥有了和城里同学一样的自动铅笔盒时,内心又无比欣喜,创作者设计了香雪在月光下深思的画面,以表现她此刻复杂的心情。在画幅中,香雪随意地坐在铁轨上,仿佛平时走累了在路边休息一般,铅笔盒就放在她的大腿上,淡淡的月光洒在铁轨和枕木上,也洒在香雪的身上和铅笔盒上,香雪正低头凝视着铅笔盒。这个铅笔盒是画幅中最明亮的部分,它承载着香雪摆脱贫困落后、走向文明进步的希望,香雪凝视着它,就仿佛凝视着自己的未来。画幅中沉思的香雪有一种别样的美,人物的情绪系于物,而又不滞于物,给观者留下了很大的想象空间。画幅55描绘的是拥有铅笔盒之后的香雪对家乡的再认识。脚本为:“风柔月明,群山像母亲庄严、神圣的胸脯,她好像第一次认出养育她成人的山谷。”在香雪心中,铅笔盒如同“一个宝盒”,拥有了它,自己就能够摆脱自卑,远离贫困,到北京去读大学,可以说,铅笔盒负载着香雪对未来美好生活的期望。当真正拥有了这个铅笔盒之后,香雪感觉距离梦想更近了。随着心境的变化,大山由从前她追梦之路上的羁绊变为呵护她的“母亲”,由此香雪不再惧怕黑夜,眼前的景象也焕然一新。画幅采用中景塑造人物,香雪位于画幅的最前方,为了躲避寒风,头部向左侧微倾,月光照亮了她一侧的身体,在她的身后,沟壑纵横的山峦上方是一线淡黄色的天。

图3 侯豫立、王玉琦版连环画节选(画幅36)

其次,创作者还以多幅图画连缀表现人物情思变化的过程。连环画是“模拟动作”的连续图画,创作者将单幅图画串联起来叙述故事、刻画人物。画家尤劲东指出,连环画是一种“虚幻空间流”,“它的特征是‘流’,即一种连续性”[6]。王玉琦在连环画《哦,香雪》中围绕香雪对火车(以及与火车有关的人和事)的态度,设计了一系列画幅。例如:画幅14描绘的是火车停站的第一个“一分钟”发生的事。画幅中,凤娇和香雪正同乘务员“北京话”搭讪,香雪躲在凤娇身后,她紧贴着凤娇,只露出半个身子,身体姿态内收,而眼睛却望向乘务员,创作者以此表现她对大山外面的世界既警惕又期待的心理。对于火车的到来,香雪和其他女孩子一样感到兴奋,但她又有几分害怕,这在很大程度上源自她的经历。香雪是村里唯一一个考上初中的人,在公社中学上学的时候她接触到城里的人和物,由于来自山村,她还曾经被一些同学嘲笑,香雪由此切实感受到城市对农村的“拒绝”。画幅31讲述的是火车停站的第二个“一分钟”发生的事。香雪有着与其他女孩子不同的想法,香雪向旅客们打听的是北京的大学是否收台儿沟的学生、什么叫配乐诗朗诵,以及能自动合上的铅笔盒是怎么回事。虽然她迫切地希望利用这“一分钟”更多地了解城市,与城市建立起联系,但一分钟实在太短暂了,香雪还没有等到旅客的回话,火车就开走了。画幅描绘的是在渐行渐远的火车后面,香雪拎着空篮子默然伫立的情景,即便再次面对城市的“拒绝”,对知识的渴望依然驱使香雪伫立凝望,期盼着火车的下一次停站。画幅47讲述的是火车停站的第三个“一分钟”发生的事。香雪位于画幅右下角,露出小半个身子,一双乌溜溜的眼睛看向车厢,车厢内是大片暖黄色的光,此刻,火车仿佛不再“拒绝”香雪,在灯光的召唤下,香雪鼓足勇气跳上火车。这一次的短暂“旅行”使香雪这一形象发生了飞跃性的变化:在之前很长一段时间里,天生胆小的香雪总是用仰视的目光打量城里人的生活,她真心地羡慕城市式从容、自信的生活态度,但却迟迟不敢迈出追逐梦想的脚步;这一次,当她看到车厢里小桌上放着的铅笔盒后,不顾一切地跳上火车,主动提出用40个鸡蛋换取这个铅笔盒。香雪的举动,展现出大山里年轻一代的自尊和自信,她坚持与大学生平等交换,在得到了铅笔盒的同时也获得了精神上的升华。王玉琦运用多幅图画,将香雪对于城市文明由羡慕到主动追求的过程完整呈现出来,塑造了一个纯洁真挚、勤奋上进的山村女孩形象。

诗化的小说“拆除了传统小说中的情节的堤坝,却把它引入诗意的清池,使人在诗情画意中流连忘返”[7]。对诗化小说《哦,香雪》进行连环画改编有利于发挥文、画所长,连环画的创作者以清新婉丽的笔调为观者讲述了发生在大山深处不为人知的故事,塑造了香雪们诗一般美好的形象。