唐代的漕运与国运

——从裴耀卿的漕运改革说起

赵 迪

“就食东都”:繁华中的危机

开元二十一年(733)秋季,关中雨涝。大片庄稼倒伏在地,发霉腐烂,长安的谷价节节攀升。很快,一种难以抑制的恐慌情绪笼罩了长安的大街小巷——饥荒就要来了吗?对于这个问题,没有人能给出确切的答案。

随着电子商务的不断发展,直到云计算的出现,有效地解决了电子商务企业在信息储备硬件方面的困扰,电子商务企业主要需要做的就是对数据信息进行有效的采集和处置,毫不夸张地说,云计算是电子商务发展历史中的一个里程碑。当然云计算也是整个网络技术中的一项非常大的突破,为以后电子商务的发展提供了更加牢靠的基础。

众所周知,长安是当时世界上最繁华的城市,人口逾百万。如果这里真的闹起饥荒,无疑会引发剧烈的社会动荡。一思及此,唐玄宗李隆基顿感忧虑,遂决定于次年正月行幸东都。所谓“行幸东都”,其实就是皇帝带领文武百官,临时迁往洛阳办公、生活。有唐一代,这样的“行幸”已经发生过很多次。比如贞观十八年(644),唐太宗李世民在亲征高句丽之前,就曾在东都短暂驻跸。光宅元年(684)以后,出于政治上的考虑,武则天更是在洛阳(时称神都)一住就是十几年的时间。当然除了政治、军事原因之外,有些时候大唐天子也会被迫东迁,而理由则如出一辙,那就是作为京畿之地的关中地区经常闹粮荒。

在今人心目当中,唐朝似乎早已成为富足的代名词。天子栖居的堂堂国都竟然也会缺粮?这样的事情实在令人难以想象。可是翻阅史料就会发现,这种状况恰是历史的真实。粗略统计,自李渊代隋伊始,至开元二十一年(733)的那次雨涝为止,百余年间,唐朝历代皇帝为了解决吃饭问题,就曾先后十几次“就食东都”。

在运维现场作业过程中,能否落实安全监护制度是一项非常关键的环节,也是现场作业最坚实的安全保障。在实行安全监护时,一定要保证份工作职责的明确,形成安全监护和安全检查的闭环。

在历史上,关中一直都是物阜民丰之地。《史记·货殖列传》有云:“关中自汧、雍以东,至河、华,膏壤沃野千里,自虞夏之贡以为上田……故关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六。”由于拥有良好的经济基础,加之四周又有崇山峻岭拱卫,所以上至西周、下迄隋唐,很多雄才之主都会选择在此建都。然而作为王朝中枢,关中也存在先天不足:一来,相较中原,这里偏安西北,距离人口密集、生产力发达的地区较远,四方财赋难以汇聚;二来,因其处于渭河盆地,周边并无太多空间,可供耕作的土地相对有限。所以结合二者不难看出,关中之富,实是仰赖八百里秦川的慷慨馈赠。然而,土地的人口承载力毕竟是有限的,如果说这片沃土尚能喂饱汉代长安的二十余万民众的话,那么到了唐开元年间,面对上百万的人口,“秦中地狭,收粟不多,倘遇水旱,便即匮乏”(《旧唐书·裴耀卿传》)的弊端就显现出来了。

自登基以来,唐玄宗已先后五次就食东都”。对于想要成为千古一帝的他来说,这不啻为一种耻辱。所以临行前,他特意将时任京兆尹的裴耀卿召入宫中,一是共同商议赈灾事宜,二是想再听一听对方几年前曾提出的那个计划。

然而仅仅过了十几年,震天动地的渔阳鼙鼓便惊醒了唐人的千秋大梦。随着安史之乱的战火燃遍中原大地,洛阳陷落了,长安也陷落了。垂垂老矣的唐明皇只得逃离纵情声色的金屋玉楼,泪别三千宠爱集于一身的绝代佳人,揣着千般惶恐、万分悔恨,去往遥远的蜀地避难。

自裴耀卿以后,又有不少官员继续尝试优化长安、江淮间的漕运。比如开元二十九年(741),陕郡太守李齐物就曾在三门峡的人门半岛上开凿了一段长约三百米的人工河道,以期船只能够另辟蹊径,绕开凶险的神、鬼、人三门。可是这项工程虽然最终得以完成,但实际效果却称不上理想,舟船行至此地仍然多有覆溺的情况。相比之下,韦坚对渭河一段的治理倒是取得了不小的成功。天宝元年(742),韦坚出任陕郡太守,兼水陆转运使。由于裴耀卿在此前的漕运改革之中,对渭水一段的关注不多,加之渭水历来行船不易,所以在将物资输往长安的最后一段旅程之中,人们有时还得取道陆路。有鉴于此,韦坚在渭水以南开凿了一条西起长安禁苑,东连华阴(位于今陕西省渭南市华阴市)永丰仓的新渠。渠成以后,渭水一段的通航条件大为改善。随即,大运河的运力得以再次提升。据史料记载,仅在天宝三载(744),输入京师的货物就达到了惊人的400 万石。在这些货物当中,除了必不可少的粮食之外,亦有大量来自全国各地的物产,诸如绫罗绸缎、金石玉器、笔墨纸砚、山珍海味之类。见此情景,唐玄宗的脸上终于绽放了满意的笑容。

然而,早在百年之前,隋炀帝不是已经开凿了四通八达的大运河了吗?唐朝为什么不好好利用它呢?想要搞清这个问题,我们就得首先了解一些与之相关的历史、地理情况。

隋朝大运河的兴建与繁荣

首先,运河各段水文条件差异巨大,致使漕运效率比较低下。唐初由南方运往中央的物资主要包括用来缴租的米和作为庸调的布,名为“脚钱”的运费亦需要由百姓承担。每年正月和二月,江南的船只首先会聚集在扬州,之后再沿山阳渎一路北上,直至抵达北方的转运中心——东都洛阳。然而扬州地处长江下游平原,境内水流本就缓慢,加之正月和二月正值枯水期,所以河道经常会有干浅甚至淤塞的情况发生。于是,作为漕运始发地的扬州总会滞留大量船只。而等到它们正式起航,时间往往已经过去一月有余了。在此之后随着这些漕船渡淮入汴(汴河,即隋时的通济渠),新的麻烦接踵而至。由于汴河之水源自黄河,故其水文状况亦受黄河影响。三四月正是船只大量通行的时段,然而是时恰逢黄河水少,致使汴河同样缺水。于是大小船舶只得再次停运。待到六七月间,黄河开始涨水,汹涌的水流涌入汴河河口,漕船难以逆流而上,不得不再次停靠。正所谓“停滞日多,得行日少”(《旧唐书·食货志下》),仅凭时人寥寥数语,我们便可知晓当日漕运的不易。

改元大业以后,隋炀帝杨广开展的第一项重大工程是营建东都洛阳。而他之所以会大兴土木,恰是因为早在开皇年间,关中便已频频出现粮食短缺的情况。由于三门天险的存在,隋文帝所开凿的广通渠未能从根本上解决洛阳以西漕运困难的问题。与国都大兴相比,洛阳具有居国之中、坐拥三川的地理优势,全国各地,尤其是江淮一带的丰富物产能够较为便捷地运抵这里。为将这一优势发挥到极致,大业元年(605),隋炀帝下令开凿通济渠(唐代更名“广济渠”,亦称“汴河”)。全渠分为三段:西段起于洛阳西苑,引谷水、洛水,向东注入黄河;中段从洛口(位于今河南省郑州市巩义市河洛镇)到板渚(位于今河南省荥阳市汜水镇东北),利用的是黄河河道;东段引黄河水,起自板渚,途经汴州(位于今河南省开封市)、宋州(位于今河南省商丘市)、宿州(位于今安徽省宿州市)、泗州(位于今安徽省泗县)等地,最终注入淮水。随着通济渠的贯通,黄河与淮河两大水系最终得以沟通起来。与此同时,由于深感隋文帝时开凿的山阳渎过于屈曲,隋炀帝又发民夫对原有水路进行大规模的改造与取直。时至大业四年(608),为了北伐高句丽,隋炀帝敕令开凿南起黄河,北达涿郡(位于今北京市)的永济渠。两年之后,他又命人全面疏凿北自京口(位于今江苏省镇江市),南抵会稽(位于今浙江省绍兴市)的江南河。至此,经过6年的努力,沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长达到2700 公里的隋唐大运河最终得以全线贯通。

经过此番改革,三年之间,由江南运抵关中的物资总量达到700万石,同时节省运费钱30 万贯。要知道在唐高祖、唐太宗时期,每年能够输入长安的货物至多不过20 万石。在取得如此骄人的成绩以后,有人曾怂恿裴耀卿去向玄宗邀功请赏。可裴耀卿不但没有照做,反而还用一句“是谓以国财求宠,其可乎”(《新唐书·裴耀卿传》)的诘问,堵住了好事者的嘴。

裴耀卿改革的举措和影响

能从前代那里继承这样一份宝贵的遗产,唐人无疑是幸运的。然而以当时的技术而言,想要利用好、维护好这划时代的伟大工程,却也并不是件容易的事。所以,尽管唐代的运河之上总是呈现一派舳舻相衔、朝暮不绝的繁忙景象,但是载于船上的稻米、布帛却仍旧难以及时运抵关中。造成这一窘况的原因主要是以下两点:

其实早在隋朝开皇年间,隋文帝杨坚便已开始了运河的营建。隋代北周以后,隋文帝在龙首原以南修建了新都——大兴城(后唐改其名为长安)。就当时的生产力而言,为将四方财赋运抵新都,政府势必仰赖漕运。然而流经此地的渭水多沙难行、经常淤塞,实难担负充实长安的重任。于是开皇四年(584),隋文帝命宇文恺开凿漕渠:“引渭水,自大兴城东至潼关三百余里,名曰广通渠。”(《资治通鉴·陈纪十》)时至开皇七年(587),隋文帝决定挥师南下,荡平南陈。为了给军队运送给养,他又命人在古邗沟的基础上,修建了一条北起山阳县(位于今江苏省淮安市),南至茱萸湾(位于今江苏省扬州市)的运河,名曰“山阳渎”。

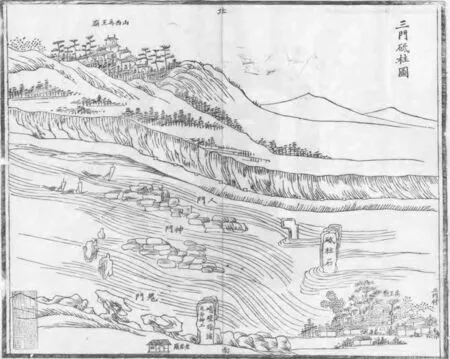

清光绪《陕州直隶州志》中的三门砥柱图

其次,是洛阳以西的水路艰险难行。长安与洛阳之间相距四百余公里,在这绵长的水路之上,横亘着一处异常难行的天险——三门峡。三门峡位于潼关以东,峡谷两岸壁立千仞,滚滚黄河奔流不息。在那并不宽阔的河谷之上,有处河湾当中突兀耸立着两座石岛。受到石岛的阻隔,本就汹涌的河水一分为三,形成三条更为凶险的峡口。古人将这三道峡口称为“神门”“鬼门”“人门”,“三门峡”之名亦源于此。自秦汉以来,历朝历代都很重视对三门河道加以治理,欲使其通航。据史料记载,早在东汉年间,人们便已在周遭的石壁之上开凿栈道,以使纤夫可以拖拽船只,逆流而行。然而无风起浪的三门之水还是太过湍急,所以漕船行至此地,稍有不慎便会发生覆溺的惨剧。唐代以后,虽然朝廷也曾数次征发民夫,试图通过各种工程改善三门峡的通航条件,但受技术所限,始终没能取得成功。也正因为如此,当时由洛阳运往关中的物资往往先要经过陆运,待其安全抵达三门峡以西的陕州(位于今河南省三门峡市陕州区)后,再经水路运至渭河河口。之后,因为渭水自古多沙难行,物资的运送不得不复由漕运转为陆运。虽然隋文帝于开皇四年(584)开凿了广通渠,但因其水源仍是渭水,故而未能解决河水含沙量过大的问题。隋末唐初之际战乱频仍,广通渠因疏于维护,至初唐年间便已淤塞不通。这么看来,从洛阳到长安的货物运输,其实有近一半是要通过陆路完成的。且不说其效率何等低下,单是通行一趟所消耗的粮食,恐怕就已足够喂饱长安城里的几万人口了。

虽然把江南的物资运往关中需要经历各种艰难险阻,但在唐高祖、唐太宗两朝,长安的供需尚能大体维持平衡。然而唐高宗李治即位以后,在他执政期间竟有一半的时间不得不“就食东都”。由此可见,当时长安缺粮的情况已经变得非常严重了。造成这一现象的原因,固然是因承平日久,致使长安的人口有所增长。除此之外,由于气候问题导致的粮食歉收、政府机构过于臃肿,以及唐朝兵制的改变也都对此有所影响。

基于以上,本研究首次将rs-fMRI及ReHo联合运用,评估DPN患者局部脑区神经元活动的改变,观察其脑功能变化情况,探索中枢神经系统在DPN发病机制中的作用。

EPC的合同关系较为简明,相对于传统方式把设计、施工等任务等分包给各单位,极大程度地减少业主协调工作的量,有效地减低管理成本。与此同时EPC招标要求中,对总承包商的综合实力要求相对较高,高门槛可以有效筛选总承包商,避免综合实力不济企业中标的同时可有效控制招标时间。

有道是:“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”(皮日休《汴河怀古二首》)虽然杨广因为好大喜功和滥用民力,最终葬送了隋朝的江山,但是由他主持兴建的大运河却在此后的几百年间,始终造福唐宋两朝。在其滋养之下,运河两岸的城市迎来前所未有的繁荣。伴随经济的发展,中国古代的文化亦迈向高峰。

大运河与中晚唐的国运

裴耀卿(681—743),字焕之,绛州稷山(今山西省稷山县)人,曾历任国子监主簿、长安令、济州刺史、宣州刺史、冀州刺史、户部侍郎、京兆尹。开元十八年(730),他曾上书玄宗,请求改革漕运,以实关中。但或许是因为他主要是以节约民力为出发点的,所以一时未能引起皇帝的兴趣。不过这一次,对于早已厌倦风尘仆仆奔赴洛阳的玄宗来说,裴耀卿的计划突然变得很有吸引力。于是经过一番详谈之后,玄宗不但批准了他的改革,而且当即授其为黄门侍郎、同中书门下平章事,同时充任江淮都转运使。

妈经过了大风大浪,也知道向南的斤两,她已经不向往扬眉吐气什么的了,她只求能像个普通老太太一样,抱个孙子、颐养天年就满足了。

其实,长安的富足只是开元盛世的缩影,借由大运河的勾连,全国上下皆呈现出一派欣欣向荣的景象。我们若把中国的历史想象成一座百花园,那么盛世唐朝无疑就是花园之中最雍容的那株牡丹。它之所以会傲然绽放,很重要的一点原因便是拥有格外强健的茎干。而在现实当中,贯通南北的运河正是支撑帝国的“茎干”。仰赖它的调配,来自五湖四海的“养料”得以四通八达。由此看来,始于开元二十一年(733)的那次漕运改革,确为唐朝的发展提供了莫大的助力。

在不断的实践过程中,高职院校实验课程教学团队建设仍然存在片面认知和不够重视的情况,其主要原因有以下几点。

用了将近八年的时间,这场战乱终于得以平息。然而它所造成的伤害,比如藩镇割据、兵乱频仍、宦官专权等,却成了中唐以后始终困扰国家的顽症。在这诸多的病灶之中,漕事受阻虽然看似并非笃疾,可是它的危害却同样足以牵动国运。之所以这么说,是因为连年的征战致使中原地区民生凋零、土地荒芜。与之相对,中国南方却并未受到太多波及。有鉴于此,中央政府变得比以往任何一个时候都要更加依赖江南的财赋。然而战后的河北道藩镇割据,驻扎于此的骄兵悍将时而扣押漕运物资,时而为了争夺地盘干脆截断航路。来自江南的供给少了,更多的赋税遂被强加到了那些本已一穷二白的战争遗民的头上。久而久之,社会矛盾变得日益尖锐,新的烽烟亦因此而升腾。自平定安史之乱算起,唐朝的国祚又延续了近一个半世纪。虽然前有名臣刘晏改革经济,后有贤君李纯中兴帝国,但从整体上看,过往遗留下来的种种积弊却并未真正得以祛除。可以说,正是借助运河那已大打折扣的输送能力,唐朝才又得以延续百余年。然而唐末的君臣终究还是少了居安思危的见识与力挽狂澜的手段,所以暮气沉沉的晚唐走向衰落也成了历史的必然。

对于关中缺粮的原因以及漕运面临的问题,裴耀卿一直看得很明白。所以自从上任以后,他就开始了大刀阔斧的改革。裴耀卿对漕运作出的最大贡献,无疑是实施“转般法”,以分段运输替代了过往的长途直输。正如前文所述,尽管隋唐运河已经连为一体,但实际上每段河道都有自己的特征,何时水涨、何时水枯并不会因人的意志而转移。然而之前的长途直输模式却忽视了自然规律,妄图一蹴而就,最终反而搞得走走停停,浪费了更多的时间和钱粮。经过一番审慎思考,裴耀卿首先将江南漕运的起始时间改为每年四月,从而有效降低了河水涨落对航运造成的不利影响。于是,由江浙至汴河的航运效率得以提升。而后,他又在汴河与黄河的交叉点上(位于今河南省荥阳市附近)设置了一处重要的转运粮仓——河阴仓。这样一来,行至此地的江南船只就可以将全部货物悉数卸下,之后掉头南返。至于这么做的好处,是可以规避江南船夫不晓黄河水文的弊端。接下来,贮藏于河阴仓的租米将由官府自雇本地船只向西输送。鉴于三门峡的航运风险难以克服,所以裴耀卿又在三门以东设置集津仓,三门以西设置盐仓,两地之间开凿一条山路。来自河阴仓的物资到了集津仓后便可卸货,而后脚夫会将它们陆运至盐仓。在这一系列的转运过程当中,主事官员会根据当时的河况,或将粮食暂时贮藏,或将它们运往下一处粮仓。借助这种类似击鼓传花的运输方式,沿途的仓廪之中储备了大量口粮。如此一来,即使关中再遇荒年,政府也能在短时间内把各种物资源源不断地输送过去。虽然经过裴耀卿的一番规划之后,运输的过程当中还是免不了要走上一小段陆运。但是相较直闯三门峡所需承担的风险,或是过去那种由洛阳至陕州一路跋涉的征途而言,如今这个带有小小缺憾的方案恐怕已是时人所能想到的最优解了。

一条悠长的运河,牵动着隋唐两朝的国运。虽然今天这条贯通南北的“龙脉”早已被那时光的斧凿重新塑造,但是细心聆听,曾经那些悠扬的船歌、洪亮的号子却从未因河道的变迁而与我们渐行渐远。

注释:

[1]第一次在开元五年(717),第二次在开元十年(722),第三次在开元十二年(724),第四次在开元十九年(731),第五次在开元二十二年(734)。玄宗在东都洛阳居住的时间共计九年有余。

内畅方面,强化“五网”基础设施建设,特别是省内“一核一圈两廊三带六群”区域之间的交通联系,进一步畅通内部交通联系,完善各功能区域间、城乡间交通网络,形成对外开放的大格局。互通方面,加快集疏运体系建设,推动各类运输方式的无缝衔接,努力提升综合交通枢纽整体效能,把云南建成长江上游地区重要的交通枢纽。

[2]此后,隋文帝时期开凿的河道不再承担主航道的任务,名称亦改成了“三阳河”。

[3]开元十一年(723)以后,唐代兵制逐渐由兵农合一的府兵制转变为国家出资招兵的募兵制。

[4]唐代河北道,辖境在黄河之北,故名。辖区约当今北京、天津两市及河北、辽宁大部,河南、山东古黄河以北地区。