智慧学习环境下高校教师胜任力评价指标体系构建研究

赵忠君,张盈盈,张伟伟

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

1 研究综述

随着教育信息化进入智慧教育时代,学术界对“智慧学习环境”的研究内容也逐渐丰富起来。马来西亚学者Chin早在20世纪90年代末便开展了智慧学习环境的相关研究,我国对智慧学习环境的研究虽相对较晚,但也取得了较为丰硕的成果。目前,国内外关于智慧学习环境的研究主要包括智慧学习环境的构建、智慧学习环境的应用效果研究、智慧学习环境的认可度研究等方面,部分学者则针对智慧学习环境下的教师胜任力进行研究,探究新的学习环境下教师角色的变化以及特定教学环境下教师胜任力模型的构建等方面,如慕课、翻转课堂等教学环境下的教师胜任力模型构建[1]。颜正恕[2]针对慕课教学模式下的教师胜任力进行了研究,基于麦克利兰胜任力理论模型,通过文献研究、访谈法、问卷调查等方法构建了包括教学人格、教学管理等6个维度的高校教师慕课教学胜任力模型;郝兆杰等[3]学者则针对翻转课堂这一新的教学模式进行研究,提出教师的能力与课堂教学的效果和质量密切相关,构建并验证了包含特质与动机、态度与价值观、知识、技能等4个维度的教师教学胜任力模型。

胜任力评价指标体系的研究也是胜任力研究的一个重要方面。胜任力评价指标体系的构建一般在胜任力指标确定的基础上通过熵值法、德尔菲法、层次分析法等确定指标权重,构建胜任力评价指标体系。研究问题及目标不同,选用的研究方法也不尽相同。例如在胜任力指标确立的基础上可以通过熵值法、相关性权重法或主客观相结合的组合赋权法等方法来计算指标权重。如王爽等[4]通过熵值法确定护士培训指导教师的胜任力指标权重系数,鲍日勤[5]采用相关性权重法计算出开放大学教师的胜任力指标权重,尉小荣等[6]采用德尔菲法与CRITIC客观赋权法相结合的方式计算指标权重,同时兼顾了数据的客观性及专家的主观意见。此外,德尔菲法有利于充分将各位专家的意见表达出来,集思广益,但也由于其“匿名性”特征,导致其结果可能存在一定的主观性。层次分析法则通过将一些定性问题进行定量化处理,进而使判断结果更加科学,但定性成分居多,不易令人信服[7]。因此,部分学者结合两种方法的优点,通过德尔菲法收集多个专家意见来构建矩阵,从而减少在构建矩阵时因单独决策受个人知识能力等因素限制对研究结果造成的影响,增加结论的科学性与客观性,并进一步通过层次分析法计算出指标权重。如于杨等[8]和张养力等[9]以高校教师为研究对象,结合文献分析结果及专家意见等确定胜任力特征要素,并通过层次分析法确定胜任力指标权重。万恒等[10]学者以高中教师为研究对象,结合胜任力冰山模型及专家意见,对初订指标进行进一步修订,并采用层次分析法计算出指标权重。由此可见,德尔菲法与层次分析法的结合使用能够提升研究结论的科学性和准确性,适用于本文丰富的(包含可量化与不可量化指标)多层次结构指标体系的权重系数的确定。

综上,智慧学习环境下的教师胜任力已经进行了初步研究,如教师胜任力要素的识别及模型构建等方面,但相应的教师胜任力评价指标体系尚未确定,因而文章在确定教师胜任力评价指标的基础上,通过层次分析法将目标层分解为不同层级(准则层和要素层)建立层次结构模型,并依据该模型建立空白矩阵,形成“高校教师智慧教学胜任力评价指标权重问卷”;采用德尔菲法向来自国家重点高校的相关领域专家发放问卷,并采取几何平均的方式对问卷收集的专家评分数据进行处理,构造判断矩阵;计算胜任力各级指标权重并进行一致性检验,构建教师智慧教学胜任力评价指标体系。

2 智慧学习环境下高校教师胜任力评价指标体系构建

2.1 研究方法

基于所建立指标体系的多层次性与丰富性,文章结合德尔菲法和层次分析法两种方法来构建高校教师智慧教学胜任力评价指标体系。通过德尔菲法充分发挥专家的经验和专业知识帮助解决问题,并采取匿名的方式保证每位专家独立作出判断,不受其他因素的影响。进一步通过层次分析法确定指标权重,按照“建立层次结构模型—构建判断矩阵—专家赋值—计算权重值—进行层次间排序—一致性检验”这一流程计算各级指标权重,其中一致性检验步骤按照公式(1)和公式(2)进行操作,当检验系数CR<0.1时,矩阵通过一致性检验[11]。

(1)

(2)

2.2 指标的选取

2.2.1 一级指标的选取

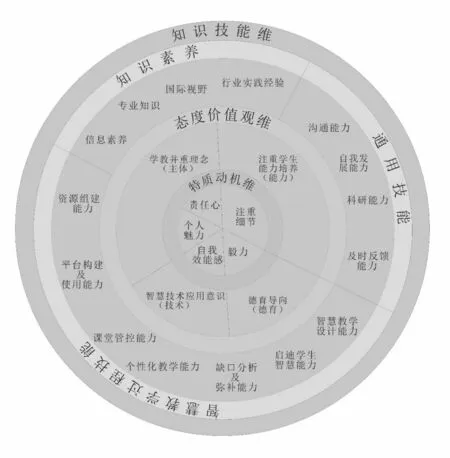

McClelland[12]提出的教师胜任力定义,即指与教师教学行为相关的,能将绩优者与普通者区分开来的差异化特征的总和,包括知识、态度、动机、价值观等多个方面。同时以洋葱模型为理论基础,借鉴前期研究成果,结合通过扎根理论三级编码识别出的智慧学习环境下高校教师胜任力关键要素,构建了如图1所示的高校教师胜任力模型(即所构建的教师胜任力模型由内到外依次为特质动机维、态度价值观维、知识技能维,其中知识技能维包括知识素养、通用技能和智慧教学过程技能),并将一级指标确定为特质动机、态度价值观、知识素养、通用技能和智慧教学过程技能5个维度[13]。

图1 智慧学习环境下高校教师胜任力模型

2.2.2 二级指标的选取

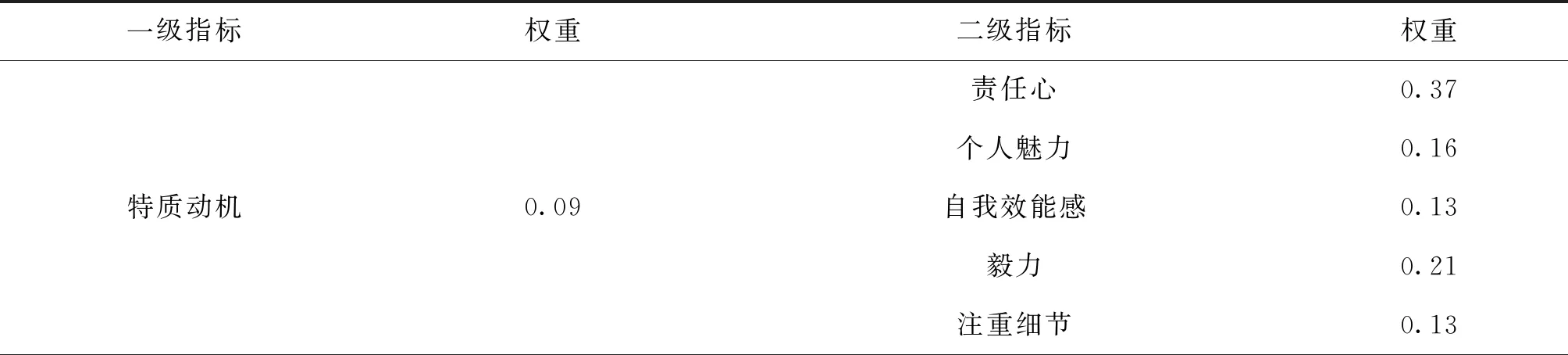

(1)特质动机。个性特质是一个人相对稳定的思想和情绪方式[14],如责任心、进取心、自信等,这些特质越稳定,越有利于描述和预测个体行为。动机则被认为是决定个体某一行为的内在动力[15],可见,教师的个人特质与动机会在一定程度上影响教师的教学行为与教学水平。在胜任力素质洋葱模型中,特质、动机位于模型的最内层,而越靠近内层的胜任素质,越是难以评价和习得,在胜任素质中也越重要。因此,文章将特质动机维度划分为准则层中的一个要素,并进一步将特质动机维度细分为责任心、个人魅力、自我效能感、毅力、注重细节等5个二级指标。

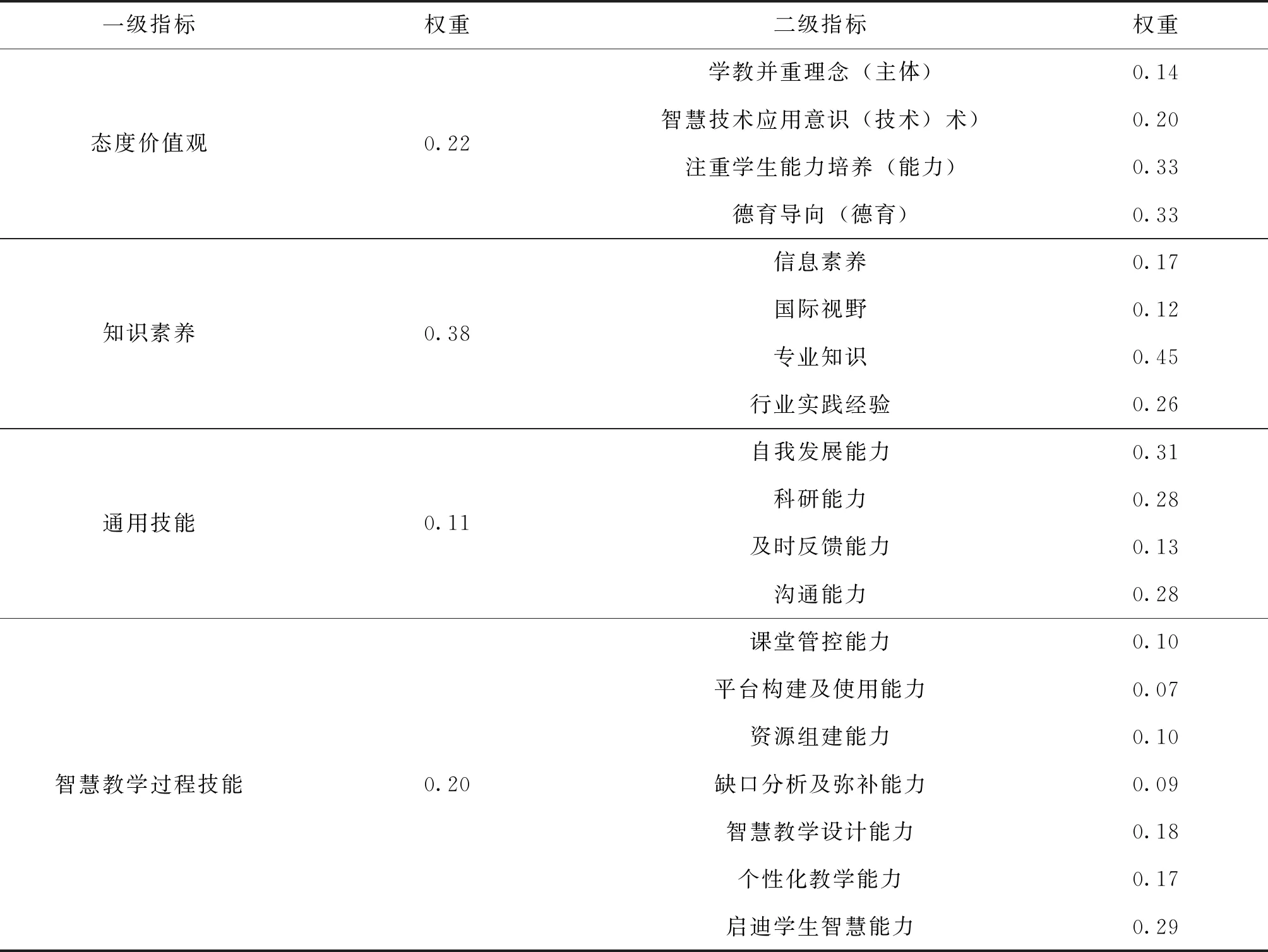

(2)态度价值观。态度是个体对环境中某一对象的看法,具有稳定性特征[16]。价值观则是人们在一定的思维感官之上作出的认知、理解、判断或抉择,其对人们自身行为的定向和调节起着非常重要的作用[17]。态度和价值观作为教师教学胜任力中的内在隐性特质,相对知识、技能等外显性特质而言具有难以测量、不易被外界影响的特点,是鉴别绩优教师与普通教师的关键指标。文章从主体、能力、技术、德育等4个方面将态度价值观维度进一步细分为学教并重理念、智慧技术应用意识、注重学生能力培养和德育导向。“学教并重理念”不同于传统的注重教师教学、忽视学生学习的观念,强调教育主体和教育理念的变化,即应同时兼顾教师的“教”和学生的“学”;“智慧技术应用意识”即教师主动依托智慧教学环境开展教学活动的意识,通过对信息技术、资源、平台等的整合与利用,帮助解决教师在传统教学模式下遇到的难题,实现差异化、个性化教学;“注重学生能力培养”即教师应注重对学生自主学习能力、创新能力等综合能力的培养,改变传统单一的“知识灌输”模式;“德育导向”是对教师个人及培养目标的要求,即教师在人才培养过程中应坚持德育为先,重视对学生三观的培养,以培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(3)知识素养。高校教师作为知识的传授者,其自身丰富的知识储备是顺利开展教学工作的基本前提,包括对信息捕捉的敏锐度,对专业知识的掌握与熟练运用,对国际上专业相关动态前沿的实时掌握等。依据构建的胜任力模型,知识素养维度可进一步细分为信息素养、国际视野、专业知识和行业实践经验等4个二级指标。

(4)通用技能。通用技能指在传统教学环境和智慧教学环境中均需要的技能,能够体现基础性、区别于专业技能并具有广泛迁移价值的技能,高校教师的通用技能则包括自我发展能力、科研能力、及时反馈能力、沟通能力等4个方面。

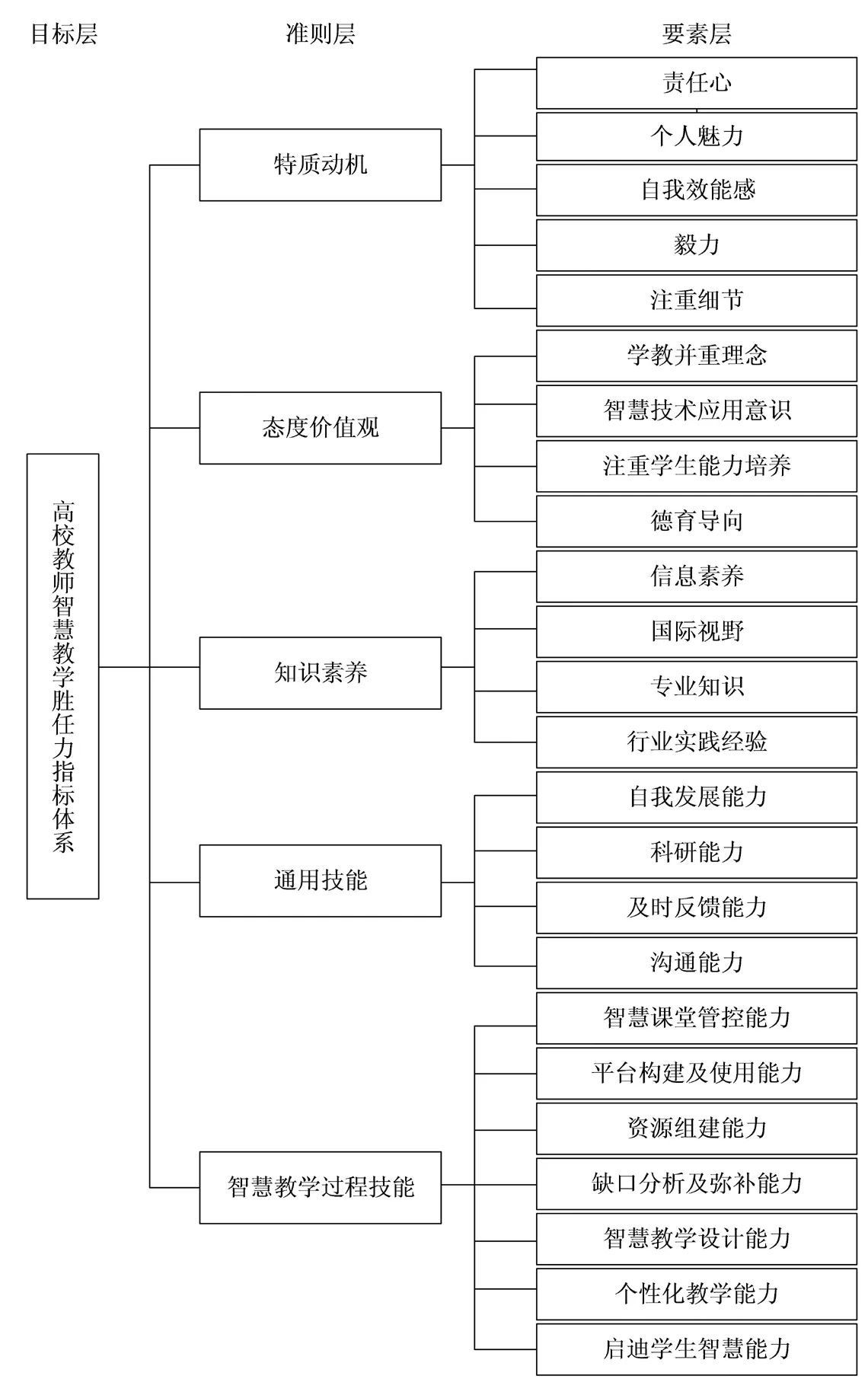

(5)智慧教学过程技能。智慧学习环境下,教师需要具备新的能力以适应教学环境的变化,包括:熟练利用智慧教学平台,准确掌握每位学生的情况,以进行针对性教学;科学设计课堂教学内容以达到自己期望的教学效果;灵活巧妙地将自身的知识与智慧教学平台相结合,以最大程度提升教学质量。智慧教学过程技能维度可进一步细分为智慧课堂管控能力、平台构建及使用能力、资源组建能力、缺口分析及弥补能力、智慧教学设计能力、个性化教学能力以及启迪学生智慧能力等7个二级指标[18]。根据一二级指标构建出如图2所示的层次结构模型,其中目标层为高校教师智慧教学胜任力指标体系,准则层为特质动机、态度价值观等5个因素,要素层为责任心、学教并重理念、信息素养、自我发展能力、启迪学生智慧能力等24个因素。

图2 智慧学习环境下高校教师胜任力层次结构模型

3 智慧学习环境下高校教师胜任力评价指标体系权重的确定

3.1 一级指标权重的确定

根据所建立的层次结构模型,形成相应的空白矩阵,并据此设计“高校教师智慧教学胜任力评价指标权重问卷”。邀请来自人力资源管理专业进行胜任力相关研究的教师5位、智慧教学表现优异的教师4位及教务管理部门教师3位进行相应打分,最终收集到12份专家评分表。通过计算几何平均数的方式将12份问卷数据进行集合[19],据此对各级指标之间的重要性进行排序,并构建一级指标的判断矩阵,如M1所示。

将矩阵进行按列归一化处理,计算出判断矩阵每一列的和以及每个值在每一列中所占的百分比,得到新的矩阵,如M2所示。

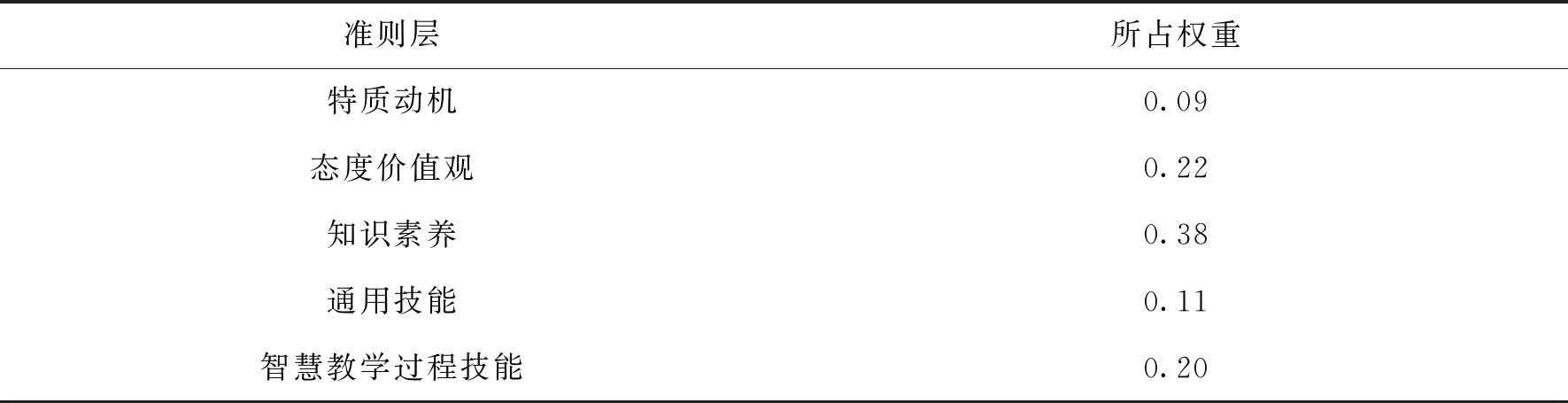

根据M2矩阵计算出每一行的平均值,得出每一指标所占权重值,计算可得C1=0.0936,C2=0.2191,C3=0.3796,C4=0.1069,C5=0.2009,即特质动机、态度价值观、知识素养、通用技能及智慧教学过程技能在胜任力评价体系一级指标中所占权重分别为:0.09,0.22,0.38,0.11,0.20。

按照公式(1)和公式(2)对判断矩阵进行一致性检验,计算可得λmax=5.030,CI=0.0075,查表可知,当n=5时,RI=1.12,则CR=0.0067<0.1,即判断矩阵通过一致性检验,据此可得我国高校教师智慧教学胜任力评价体系一级指标所占权重值如表1所示。

表1 智慧学习环境下高校教师胜任力评价体系一级指标所占权重分布

3.2 二级指标权重的确定

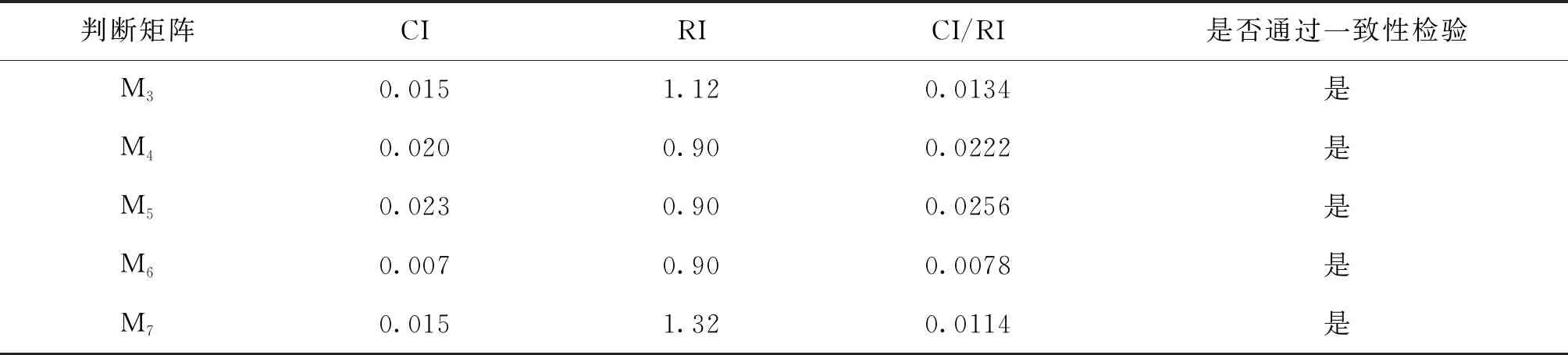

参考现有文献的处理方式,文章采用几何平均的方式对专家打分进行综合[19],得出特质动机维度、态度价值观维度、知识素养维度、通用技能维度和智慧教学过程技能维度下二级指标的重要性排序及标度值,依次构建如M3(特质动机维)、M4(态度价值观维)、M5(知识素养维)、M6(通用技能维)、M7(智慧教学过程技能维)所示的判断矩阵。将各判断矩阵进行按列归一化处理,计算出各指标所占权重大小,并对判断矩阵进行一致性检验,结果显示,矩阵M3至M7均通过一致性检验,具体数值见表2,各指标相应的权重值见表3。

表2 一致性检验结果

表3 智慧学习环境下高校教师胜任力评价指标权重值分布

续 表

由表3可见,各一级指标在评价指标体系中所占权重由高到低依次为:知识素养、态度价值观、智慧教学过程技能、通用技能和特质动机。其中知识素养作为高校教师教学及科研的基础,在引导学生学习及个性化教学等方面发挥着潜在的重要作用,决定着教学质量的高低,因而在一级指标中占比最大,权重数值达0.38。智慧学习环境下教师角色的变化要求教师及时革新传统教育观念,做到以学生为中心,积极利用智慧手段进行教学等,因而教师的态度和价值观作为影响教师教学的内部驱动力,在胜任力评价指标体系中也占有重要地位,态度价值观维度在该评价指标体系中的权重数值达0.22。智慧教学过程技能维度在很大程度上反映了相较于传统教学环境下对教师能力要求的变化,如启迪学生智慧能力、个性化教学能力和智慧教学设计能力等,均体现了智慧学习环境下“以学生为中心”的特点。通用技能维度和特质动机维度占比相对较低,权重值分别为0.11和0.09。具体到各二级指标可见,特质动机维度下,责任心和毅力占比较高,权重值依次为0.37和0.21,个人魅力、自我效能感和注重细节占比相差不大。态度价值观维度下,注重学生能力培养和德育导向所占比重较高,权重值均为0.33,智慧技术应用意识和学教并重理念占比相对较低,权重值依次为0.20和0.14。知识素养维度下,专业知识占比最高,权重数值为0.45,行业实践经验、信息素养和国际视野占比相差较小。通用技能维度下,自我发展能力、科研能力和沟通能力所占权重相差较小,其中自我发展能力占比达0.31,体现了高校教师评价指标体系中教师专业性及未来职业发展能力的重要程度。及时反馈能力指标占比相对较低,权重值为0.13。智慧教学过程技能维度下共包含7个二级指标,其中启迪学生智慧能力占比最高,权重值为0.29,课堂管控能力、平台构建及使用能力等6个二级指标所占比重差异较小。通过以上对不同胜任力指标在各层级内所占比重的差异进行比较,在一定程度上反映出教师培训与发展的重点。

4 结论与讨论

结合已有研究成果及专家意见,通过德尔菲法和层次分析法构建了包含特质动机、态度价值观、知识素养、通用技能和智慧教学过程技能等5个一级指标和责任心、学教并重理念、信息素养、自我发展能力、课堂管控能力等24个二级指标的教师胜任力评价指标体系,为智慧学习环境下的教师胜任力评价提供了科学的参考依据。此外,进一步将智慧学习环境下与传统教学环境下的教师评价体系进行对比分析,结果显示,传统教学环境下的一些胜任力要素在新的教学环境中仍起着不可忽视的作用,如教师的专业知识、人格特质、态度价值观、科研能力和沟通能力等。在教师智慧教学胜任力评价指标体系中,知识素养维度在5个一级指标中占比仍为最高,权重值为0.38。态度价值观维度占比仅次于知识素养维度,权重值为0.22,但与传统教师胜任力评价指标体系不同之处在于,学教并重理念和智慧技术应用意识两个指标均结合了教育信息化背景,其中学教并重理念强调了智慧学习环境下教育主体的变化,教师角色也发生了由“主导者”向“引导者”的转变。教师需要改变传统的单方面灌输型的教学方式,不仅注重“教”,更要注重“学”,注意尊重学生差异,引导学生自主学习。智慧技术应用意识则更注重教师是否能主动利用智慧手段解决教学难题或提升教学效果。智慧教学过程技能维度与传统教学环境下的教师评价指标差异较大,如二级指标中的启迪学生智慧能力和个性化教学能力均反映了智慧学习环境下“以学生为中心、尊重学生差异性、实现个性化教学”等特点,即在新的学习环境下应注重培养教师引导学生自主学习的能力,同时这两个指标在新的评价指标体系中占比也较高,权重系数分别为0.29和0.17。课堂管控能力、平台构建及使用能力、资源组建能力、缺口分析及弥补能力、智慧教学设计能力则是对教师的技术、资源等使用能力,反思能力等综合能力进行考核。通用技能维度与特质动机维度下的各项评价指标在传统学习环境中依然扮演着重要角色,如自我发展能力、科研能力、沟通能力、责任心、个人魅力等。由此可见,构建的教师胜任力评价指标体系与传统教学环境下的区别之处主要体现为教师态度观念的转变(态度价值观维度)以及教育信息化背景下新技能的获取(智慧教学过程技能维度)。

值得注意的是,评价体系与目标紧密相关,各高校可根据自身发展目标及现状进行指标与权重的适当调整,制定一套适合自身的高校教师智慧教学胜任力评价指标体系,并将其应用到教师招聘、培训等环节。下一步研究也可以基于该评价指标体系进行我国高校教师智慧教学胜任力现状调查,通过问卷调查等方法,根据各级指标所占权重计算教师胜任力得分,了解我国高校教师智慧教学胜任力水平,进而根据教师胜任力得分情况针对性提出相应的提升对策。