气候变化对遗址的影响与应对策略探讨

——以新疆地区为例

张治国,吕凤琳,王 涛,王晓欣,严绍军,相建凯

(1.国家文物局考古研究中心,北京 100013;2.中国科学院大气物理研究所,北京 100029;3.陕西省文物保护研究院,陕西 西安 710075)

随着全球变暖的持续发展,气候变化逐渐加剧,极端气候事件发生的趋势和频率加快,已成为全人类的共同挑战,同时对珍贵的文化遗产造成了严重威胁。

2019年联合国教科文组织(UNESCO)在雅典举办的研讨会上明确提出:气候变化可能会对全球珍贵的文物和文化遗址造成“不可逆的损害”,并呼吁联合国保护全球主要的文化遗址并采取相应的对策,这项议题被纳入当年在纽约举行的联合国气候行动峰会。尽管环境的破坏和恶化一向对文物保护工作构成挑战,但目前这些威胁有加速的倾向,气候变化和极端天气事件可能会对文物和遗址构成毁灭性的影响。

2021年第44届世界遗产大会《福州宣言》强烈呼吁大家铭记并见证气候变化导致的极端天气、自然灾害和其他负面影响日益频繁,已经进一步加剧了自然遗产保护面临的长期挑战。

2021年7月的河南特大暴雨,24 h降雨量超过200 mm,超过了历史极值,造成了严重的灾难。截至7月26日,河南全省共有400余处文博单位不同程度遭受暴雨灾害影响,这场突发性强降雨给河南的文物保护工作带来巨大挑战[1]。同年10月,山西连续多日遭遇强降雨侵袭,许多地区甚至创下了10月上旬累计降雨量纪录,多地遭受了严重雨涝灾害。在汛情中,山西共有1 783处文物点不同程度受损,有的文物建筑屋顶漏雨、墙体开裂、地基坍塌[2]。

中国气候变化蓝皮书(2021年)指出:中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,升温速率明显高于同期全球平均水平。1951—2020年,中国地表年平均气温呈显著上升趋势,升温速率为0.26℃/10 a。近20年是20世纪初以来中国的最暖时期,1901年以来的10个最暖年份中,除1998年外,其余9个均出现在21世纪。高温、强降雨等极端事件增多增强,中国气候风险水平趋于上升。1961—2020年,中国极端强降雨事件呈增多趋势,极端低温事件减少,极端高温事件自20世纪90年代中期以来明显增多;20世纪90年代后期以来,登陆中国的台风平均强度波动增强。1991—2020年,中国气候风险指数平均值为6.8,较1961—1990年平均值4.3增加了58%。全球气候变暖加剧了气候系统的不稳定,是造成极端天气气候事件频发、强度增强的根本原因。大量研究证实,随着气候变暖,大气层在饱和前可容纳更多水汽,极端强降水发生的可能性增大[3]。

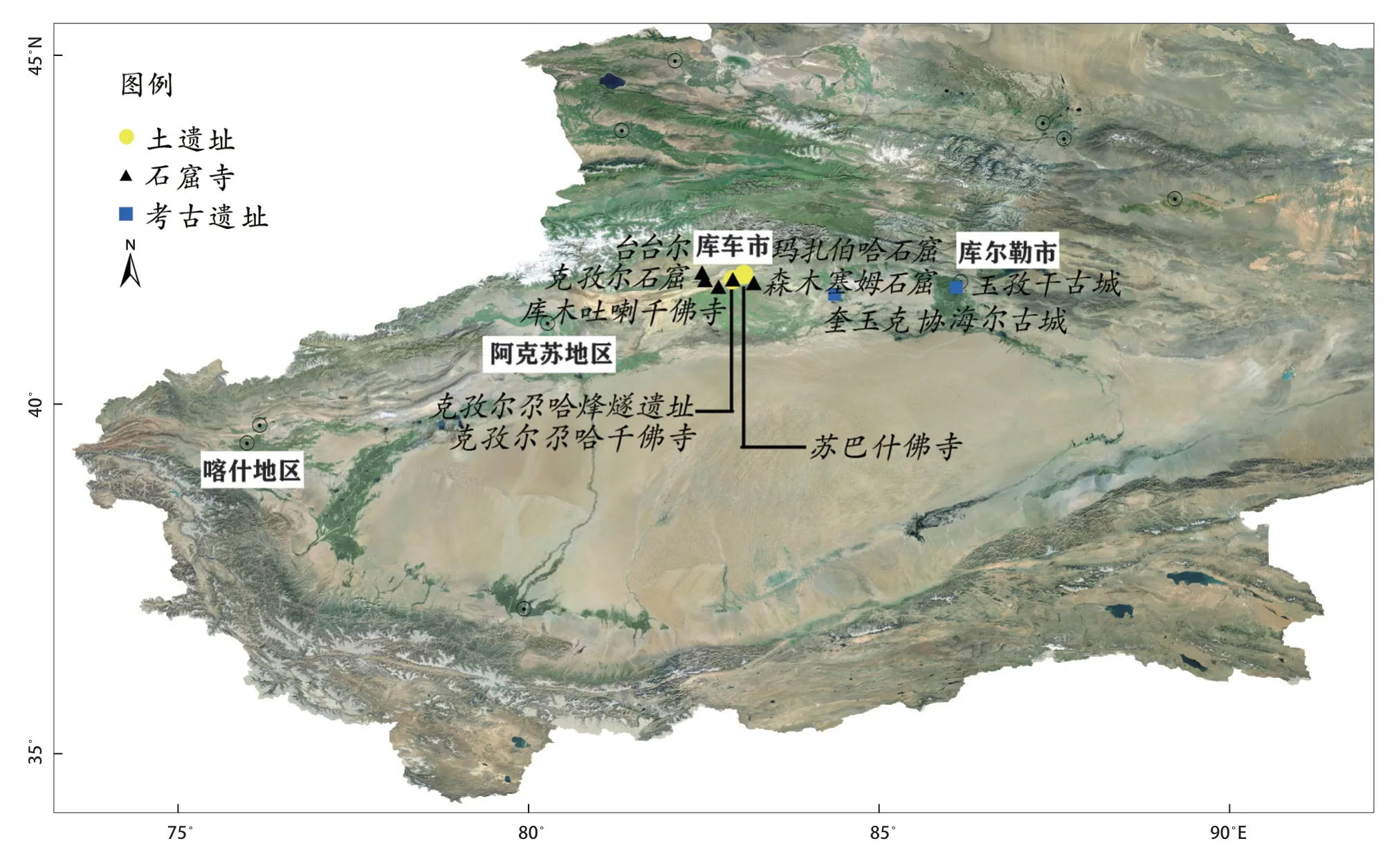

为应对气候变化对我国考古遗址的影响,国家文物局考古研究中心组织开展了基础课题研究。2021年以新疆地区为例,联合新疆维吾尔自治区文物考古研究所、中国科学院大气物理研究所和陕西省文物保护研究院等单位,对新疆天山沿线库尔勒市、轮台县、库车市、拜城县等地受气候变化影响较大的考古遗址和石窟寺遗址进行实地调研。调研的10处遗址包括2处考古发掘遗址,2处土遗址和6处石窟寺遗址(图1)。本次调研工作着重调查了近年来气候变化对这些遗址的破坏性影响,分析了气候变化背景下遗址病害的发展趋势,对不可移动文物应对气候变化的策略进行了初步探讨。

图1 新疆调研遗址位置示意图(来源:作者自绘,底图来自Google earth)

作为过去东西方文明交汇的重要通道和当今绿色丝绸之路建设的核心区域,新疆是对全球气候响应最为敏感的地区之一,也是生态和水资源极为脆弱的地区。由于过去气候干燥、少雨的自然环境,新疆地区大量珍贵文化遗址在历经了千百年风雨后仍屹立在广袤的戈壁滩上。但是随着近年来全球变暖幅度增加,气候变化导致西北干旱区气候水文系统的不稳定性加剧,极端事件的频率和强度呈明显增加趋势。这些遗址多为岩土类材料,尤其是脆弱的土遗址材料,多为夯土、垛泥、土坯、生土、板筑泥,极易冲蚀、开裂和崩解,暴雨、山洪等自然因素对土遗址的冲刷破坏非常严重,伴随风蚀、风化、雨蚀、地下水和可溶盐的物理化学过程,许多土遗址大面积坍塌受损,面目全非,正在以惊人的速度变成一堆堆沙土消失在西北戈壁上[4]。

1 新疆地区近60年气候变化特征

新疆位于我国西北地区,地处欧亚大陆腹地,由于其远离海洋,且周缘有高山阻隔,导致水汽不易到达,因此新疆表现为明显的温带大陆性气候。新疆大部分地区处于干旱区,干旱区降水稀少、土壤贫瘠、生态脆弱,对气候变化和人类活动响应极为敏感[5]。干旱区水系统脆弱,水资源可再生性低,在气候变化和人类活动的共同影响下,山区降水形式、冰川积雪的积累/消融过程等变化,导致干旱区水文、水资源异变,进一步降低了水循环系统的稳定性,突出表现为径流的年内分配改变、水资源组分变化以及水文波动性增强[6]。如,中国西北干旱区极端水文事件的发生频率由20世纪80年代以前的40次/10 a,增加到80年代后期以来的78次/10 a[7]。全球气候变化在加剧干旱区水文波动和地表水资源不确定性的同时,还使得永久性地表水体面积萎缩。但新疆是中国西北干旱区内唯一一个永久性地表水体面积呈增加变化的省区,这主要得益于温度升高导致的冰川融水径流增加和人工生态输水[8]。

本文采用1961—2020年CN05.1格点化观测数据集的日最高温度、日最低温度、降水、平均风速的逐日资料,对新疆地区的气候变化主要指标进行对比研究。该数据集是根据2 416个中国地面气象台站的观测资料,通过“距平逼近”插值方法建立的一套0.25°×0.25°水平分辨率的格点化数据集。这套数据集剔除了与气候态或周边站点值差别过大的数据,提高了数据质量。

1.1 降水、极端降水变化

1.1.1 年平均降水量变化

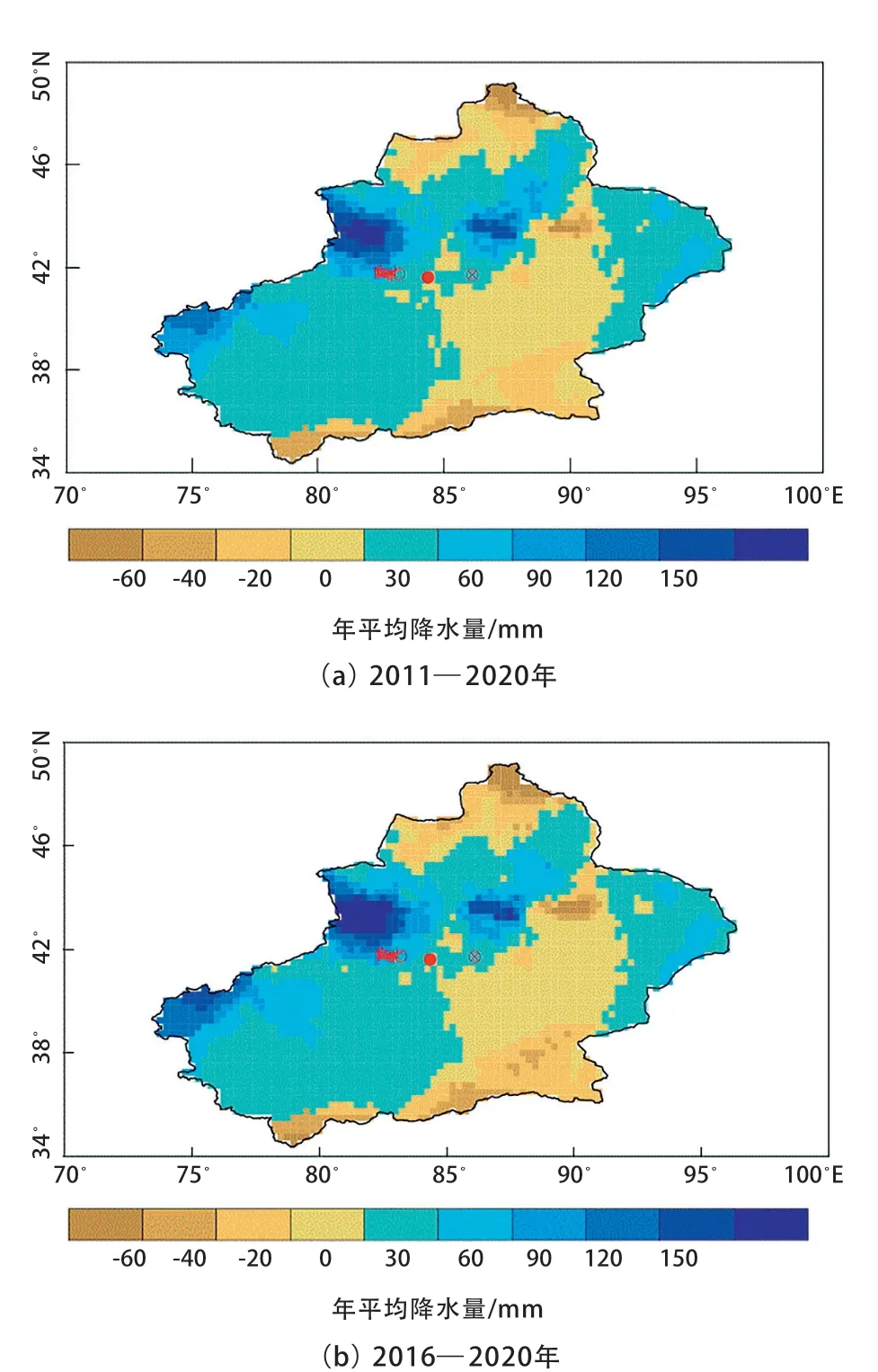

过去60年(1961—2020年),新疆年平均降水量为153.7 mm,并具有明显的区域差异,北疆年平均降水量大于南疆,如天山北部年平均降水量最大,超过500 mm;而南疆塔克拉玛干沙漠区域年平均降水量为20 mm左右。然而,在全球变暖背景下,新疆地区气候发生了显著变化。近10年(2011—2020年相比于1961—1990年,参照时期下同),新疆不同区域年平均降水变化为-80.1~183.9 mm,区域平均降水增加12.2 mm,其中新疆东部、准噶尔盆地和塔里木盆地年降水量明显增加(图2);增幅最大区域位于天山北部,超过100 mm。近5年(2016—2020年),新疆不同区域年平均降水变化为-97~222.4 mm,区域平均降水增加13.6 mm,较近10年降水增幅更大。

图2 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆年平均降水量变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

1.1.2 降水强度变化

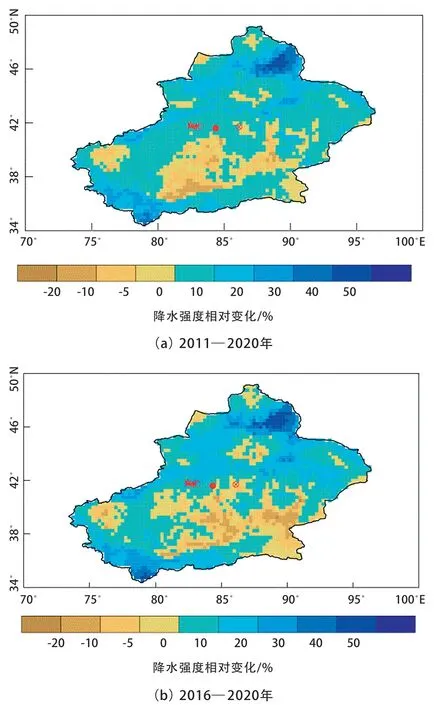

降水强度是指在单位时间内的降水量。降水强度是描述暴雨特征的重要指标,也是决定暴雨径流的重要因素。过去60年,新疆地区降水强度为1.7~4.8 mm/d,区域平均降水强度为2.7 mm/d,准噶尔盆地降水强度较大,超过4 mm/d。近5~10年,北疆降水强度整体增强,而在南疆地区降水强度变化具有明显的区域差异,天山北侧沿巴州至库车一线降水强度也呈现增加趋势(图3)。

图3 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆降水强度相对变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

1.1.3 极端降水变化

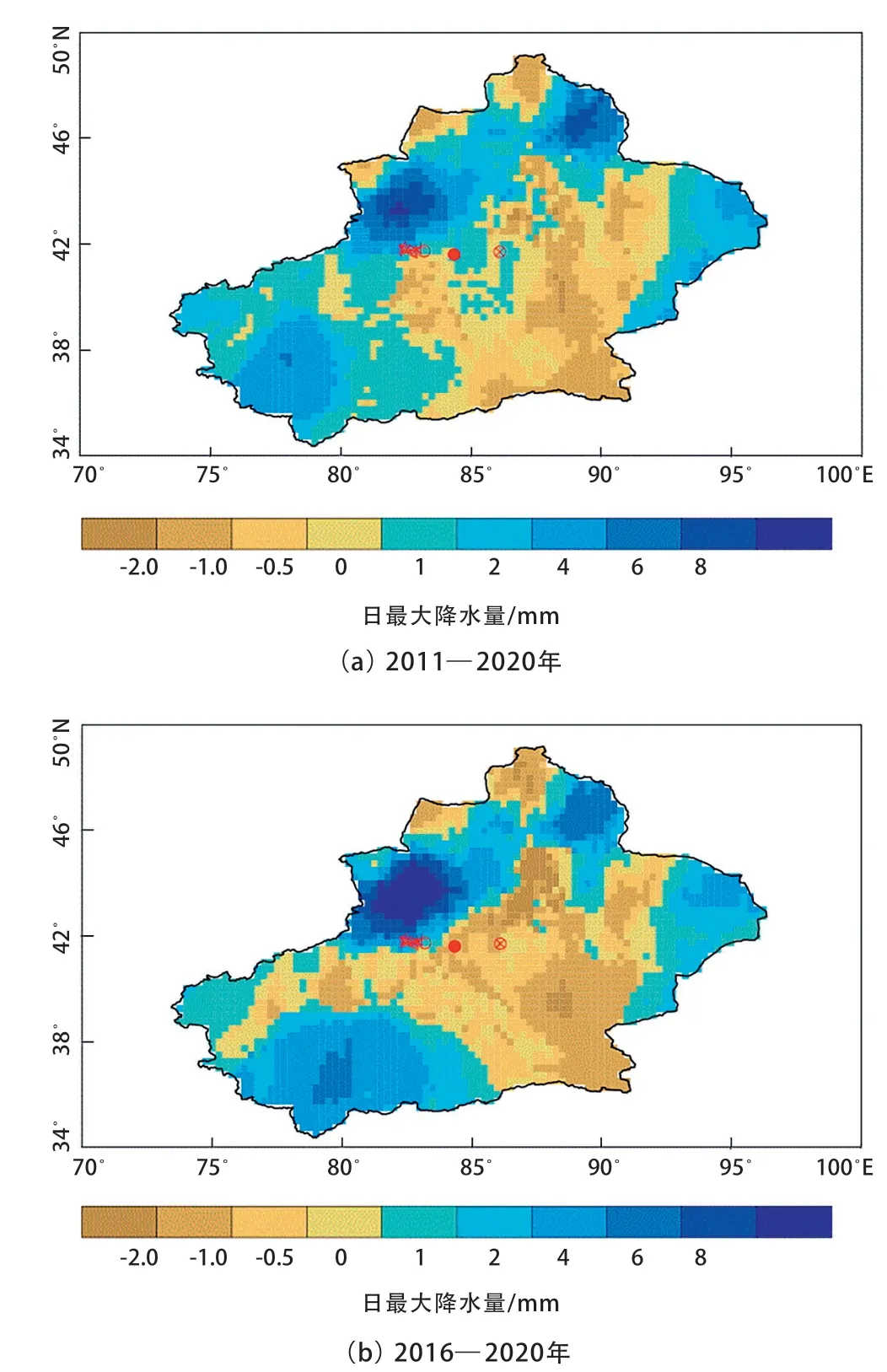

在极端降水方面,新疆地区日最大降水量(Rx1day)和强降水量(R95p)的空间分布与年平均降水量相似。

1961—2020年平均的日最大降水量(Rx1day)为3.5~23.8 mm,区域平均值为9.8 mm。近10年,新疆地区日最大降水量变化范围为-2.8~8.4 mm,在北疆大部分地区和南疆的东西两侧有所增大,而在南疆中部地区减小;近5年,日最大降水量变化范围为-4.6~12.8 mm,变化幅度更加明显(图4)。

图4 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆日最大降水量变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

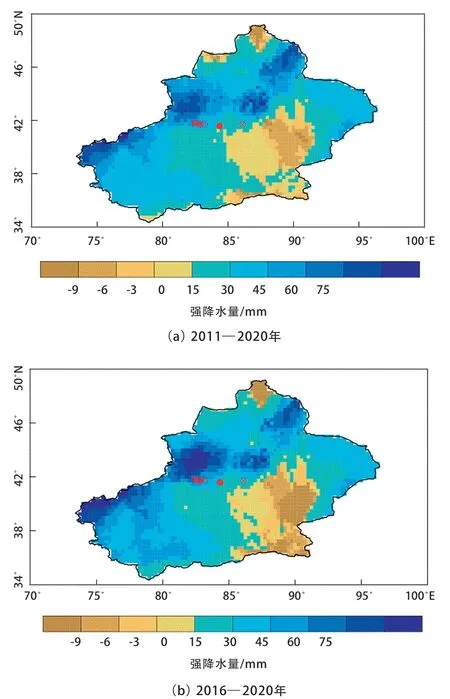

强降水量(R95p)统计显示,过去60年新疆强降水量范围为19.1~205.9 mm,区域平均值为72.7 mm。北疆,尤其是天山地区强降水量较大,南疆区域强降水量较小,为20~60 mm。相比于1961—1990年,除了南疆东部,近10年和近5年强降水量整体增强(图5)。其中,近10年强降水量变化为-16.8~87.7 mm,区域平均增加17.8 mm;近5年新疆强降水量变化为-21.1~102.9 mm,区域平均增加20.3 mm。

图5 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆强降水量变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

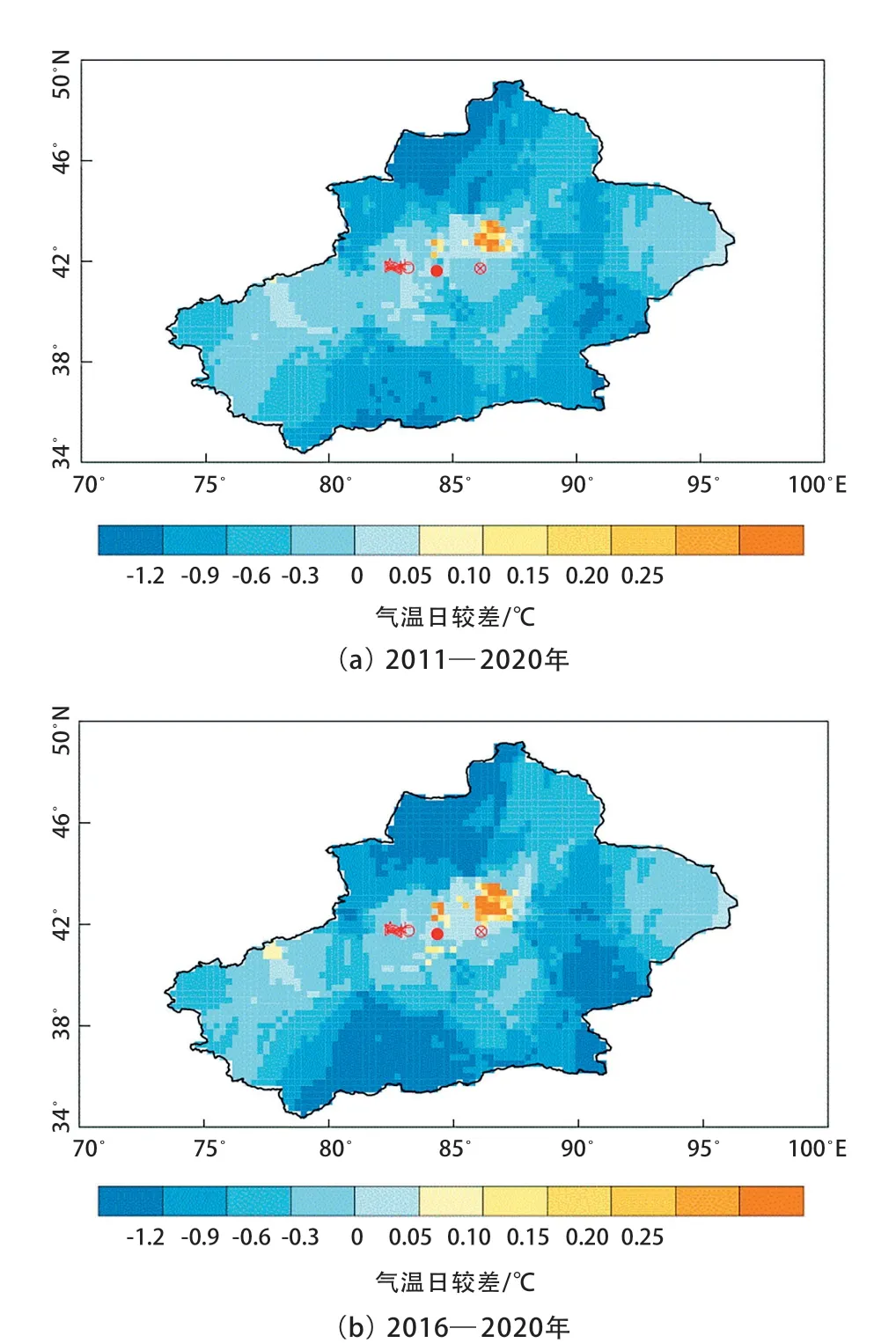

1.2 气温日较差

气温日较差是1天中气温最高值与最低值之差(DTR)。过去60年,新疆气温日较差为9.6~17.2℃,北疆较小,南疆较大,区域平均值为13.6℃。在全球变暖背景下,日最低温度增幅高于日最高温度,因此新疆地区近10年和近5年气温日较差整体减小。其中,近10年变化范围为-1.4~0.3℃,区域平均减小0.8℃;近5年新疆气温日较差变化-1.7~0.6℃,区域平均减小0.8℃(图6)。

图6 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆气温日较差变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

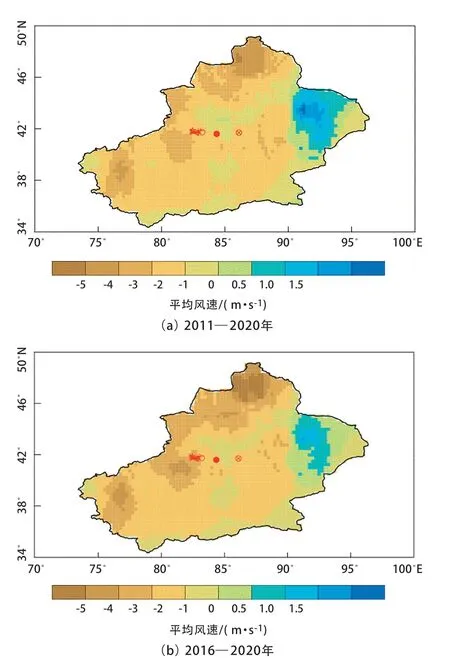

1.3 平均风速变化

平均风速是指在一定时段内数次观测的风速的平均值。过去60年,新疆平均风速为4.6~12.7 m/s,区域平均值为7.5 m/s。大值区出现在新疆北部和南部局部区域,平均风速超过10 m/s;南疆西部平均风速为4~6 m/s,南疆东部平均风速为6~8 m/s。近10年和近5年新疆平均风速整体减弱。近10年风速变化范围为-5.1~1.7 m/s,区域平均减小2.2 m/s;近5年新疆平均风速变化为-5.7~1.2 m/s,区域平均减小2.4 m/s,风速减弱幅度进一步加大(图7)。

图7 相比于1961—1990年,2011—2020年和2016—2020年新疆平均风速变化的空间分布(来源:CN05.1格点化观测数据集)

在全球变暖背景下,新疆地区气候发生了显著变化。近10年来的气候变化更为显著,年平均降水量、强降水量、日最大降水量等方面表现显著。从地区上看,新疆东部、准噶尔盆地和塔里木盆地年降水量明显增加,增幅最大区域位于天山北部。近5年平均降水量和强降水量较近10年增幅更大。除了南疆东部,近10年和近5年强降水量整体增强。在极端降水方面,日最大降水量变化幅度更加明显。气温日较差整体减小,平均风速整体减弱。

2 气候变化对遗址的影响

基于我国地面气象台站的逐日数据与再分析数据,进一步分析了遗址周边的库尔勒、轮台、库车和拜城气象台站的日最高温度、日最低温度、降水和平均风速,研究了气候变化对遗址保存状况的影响。

2.1 库尔勒地区

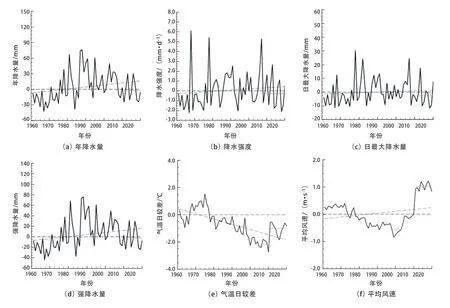

过去60年,库尔勒地区年降水量和强降水量均呈现整体增加趋势,气温日较差和平均风速整体呈微弱减小趋势。近10年,库尔勒地区降水,尤其是极端降水呈现出明显增加的特征;平均气温日较差整体变化不大,但变化更为剧烈;平均风速略微增强,但低于多年平均风速。可以看出:随着近年来气候变化,降水指标对库尔勒地区的遗址影响较大(图8)。

图8 1961—2020年库尔勒附近遗址区年降水量、降水强度、日最大降水量、强降水量、气温日较差、平均风速距平(相比1961—1990年)的时间序列变化特征(来源:气象站点数据与CN05.1格点化观测数据集)

位于库尔勒地区的玉孜干古城遗址,高台台体外缘墙体采用土坯砖砌筑而成,成分以粉土为主,未经过夯制,易损性高,特别是抗干湿循环能力很低,不易保存。高台墙体内的考古发掘坑深约5 m,壁、墙为后期人类活动和天然堆积形成的砂石料,混杂粉土、煤渣等,黏聚力差,透水性好,遇水极易坍塌。随着近年来气候变化,库尔勒地区年降水量和强降水量整体增加,表面流冲刷遗址。雨水入渗、浸泡、脱水后形成裂隙,反复作用,形成贯穿裂隙,为墙体局部坍塌提供了结构面。从现场调查看,城墙发育多条卸荷裂隙,部分位置因为雨水冲刷更为明显。裂隙将城墙切割,整体性降低。裂隙进一步发育,可能形成潜在的整体坍塌体。近年来,库尔勒地区气温日较差变化更为剧烈,降雨、降雪后的冻融也对玉孜干古城遗址起着破坏作用(图9)。

图9 玉孜干古城城垣的表面流严重影响本体保存(来源:作者自摄)

2.2 轮台地区

1961—2020年,轮台年平均降水量和强降水量均呈增加趋势,降水量的增加主要由强降水量增加导致。近10年,轮台年降水量、降水强度、日最大降水量和强降水量均有微弱减小。气温日较差在1961—2010年间呈减小趋势,近10年有所增大。过去60年轮台地区平均风速呈增大趋势,近10年平均风速增大加剧,平均增大1.0 m/s(图10)。

图10 1961—2020年轮台附近遗址区年降水量、降水强度、日最大降水量、强降水量、气温日较差、平均风速距平(相比1961—1990年)的时间序列变化特征(来源:气象站点数据与CN05.1格点化观测数据集)

位于轮台地区的奎玉克协海尔古城遗址保存较好,中央高台早期部分砌筑材料为泥团,砌筑比较密实;后期部分是用土坯砖砌筑,稳定性差,遇水易解体破坏。该遗址的主要病害包括表面剥落、本体开裂与结构失稳。雨水形成的表面流,是目前最为直接的水害问题,造成遗址表面出现比较明显的片状剥落和小型冲沟,裂隙发育也为后期水体渗入提供了通道(图11)。此外,遗址位于迪那尔河下游河流摆动范围内,地下水位埋深浅,雨季容易形成地表积水和内涝。遗址开挖后地势低洼,遗址坑底出现返潮现象,遗址坑壁盐害、坍塌病害等可能逐步出现。目前该遗址处于发掘期,显著的本体破坏问题不是太突出,随时间推移,该遗址的保护难度会较大。

图11 奎玉克协海尔古城坑壁表面流和贯穿性卸荷裂隙(来源:作者自摄)

2.3 库车地区

近60年,库车的年降水量、降水频次和强降水量呈增加趋势,气温日较差呈现平稳的增大趋势,平均风速整体呈减小趋势。近10年来,库车的年降水量、强降水量和气温日较差进一步增大,平均风速相对变化较小(图12)。

图12 1961—2020年库车附近遗址区年降水量、降水强度、日最大降水量、强降水量、气温日较差、平均风速距平(相比1961—1990年)的时间序列变化特征(来源:气象站点数据与CN05.1格点化观测数据集)

库车地区分布着大量珍贵的不可移动文化遗产,这些遗址均不同程度地受到近年来气候变化的影响。此次调研的苏巴什佛寺、克孜尔尕哈烽燧遗址、玛扎伯哈石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈千佛寺、库木吐喇千佛寺等石窟寺遗址病害特征较为突出。

苏巴什佛寺遗址病害非常严重,主要包括地基病害、墙体病害、盐害、生物病害等。降水、风蚀是遗址破坏主要自然营力,冻融及内生地震也有一定作用(图13)。克孜尔尕哈烽燧遗址主要病害包括表面片状剥落风化病害、结构开裂、圆木腐朽、局部坍塌等(图14)。诱发上述病害形成主要原因为降水、冻融和风蚀。玛扎伯哈石窟主要病害包括结构失稳、地仗层脱落、洞窟两壁掏蚀、本体风化等,病害形成主要原因为降水、冻融和风蚀。洞窟顶基本处于冻融循环深度,自然风化营力作用明显,该石窟群出现多处顶板及侧壁坍塌破坏现象。森木塞姆石窟主要病害包括洪水冲毁、坍塌失稳、渗水、洞窟内地仗和壁画病害等。受洪水破坏,地表遗迹破坏严重;大部分洞窟有坍塌现象,有的洞窟常年受雨水、坡面流的作用,坍塌严重。克孜尔尕哈千佛寺主要病害为崖壁表面流,由于近邻河沟,在极端情况下,洪水可能会对石窟崖壁造成冲刷作用,威胁洞窟安全。库木吐喇千佛寺主要病害包括危岩体与坍塌、洪水及渗水病害。由于石窟区特定的气候条件及地形地貌条件,洞窟前的渭干河,在雨水较集中的夏季多形成洪水。洪水形成流水冲刷、掏蚀石窟所在的岸坡坡脚,使岩体下部失去支撑,引发崖体变形、倾倒、错落与崩塌,对石窟造成毁灭性破坏。降水直接冲刷石窟外表面,对外露洞窟文物造成冲刷侵蚀,破坏岩体的稳定性。此外,降雨面流随着窟门顶端裂缝渗入窟内和窟顶汇水区域渗入窟内,形成渗水病害。渗水病害导致裂隙面不断变宽,且在窟内形成潮湿环境,加剧窟内壁面岩体风化,壁面壁画破坏。

图13 苏巴什佛寺西寺塔受表面流与风蚀影响(来源:作者自摄)

图14 克孜尔尕哈烽燧遗址墙体拐角坍塌(来源:作者自摄)

2.4 拜城地区

近60年,拜城年降水量呈增加趋势,增加速率大于库尔勒、轮台和库车等地区。降水强度呈微弱增加趋势。日最大降水量整体也呈增加趋势,1990年以后日最大降水量年际变化明显增加,多年出现极端强降 水;21世 纪2006年、2010年、2012年、2019年 等年份也出现较大的极端强降水,尤其是近20年,强降水量较大且年际变化也较大,年平均气温日较差呈减小趋势,平均风速呈整体减弱趋势(图15)。

图15 1961—2020年拜城地区遗址区年降水量、降水强度、日最大降水量、强降水量、气温日较差、平均风速距平(相比1961—1990年)的时间序列变化特征(来源:气象站点数据与CN05.1格点化观测数据集)

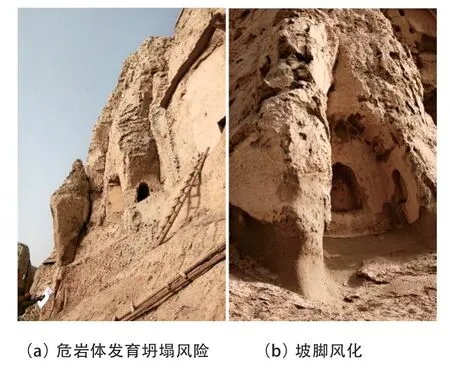

近年来这些气候变化与极端水文事件频发,对拜城地区的石窟寺遗址造成了较大影响。以克孜尔石窟为例,近年来拜城强降水量较大,对低强度砂岩质地的克孜尔石窟群造成严重的威胁。受地表水体渗流影响及裂隙切割影响,顶部岩体有出现整体失稳的可能。除了渗水对洞窟影响严重之外,石窟还受到表面流的影响。此外,虽然拜城年平均气温日较差呈减小趋势,但由于克孜尔石窟受地下水影响严重,地下水渗入岩体裂缝,冻融作用的影响仍然十分明显,反复冻融膨胀挤压裂缝,加速岩体裂缝发育,导致岩体成块状崩塌(图16),2011年春季石窟就曾发生较大面积的崩塌。

图16 克孜尔石窟崖壁危岩体发育与坡脚风化(来源:作者自摄)

2.5 气候变化对3类大遗址的影响

针对本次调研遗址所在的库尔勒、轮台、库车和拜城地区,库车、拜城地区的年降水量和强降水量在1961—2020年增加趋势尤为明显;近10年,上述2个地区的平均增幅也更大,库尔勒地区次之,而轮台地区低于多年平均值。对于降水强度,4个地区在1961—2020年均呈较弱的增大趋势;近10年,库尔勒地区的平均增幅最大,其次为拜城和库车,与降水量和强降水量一致,轮台地区降水强度也低于多年平均值。库尔勒、轮台和拜城地区的气温日较差均呈减小趋势,仅库车呈增加趋势。对于平均风速而言,库尔勒、库车和拜城地区均有所减小,且近10年平均风速低于多年平均值,仅轮台地区近10年平均风速大幅度高于多年平均值。

南疆地区总体降水强度较弱,但是近10年来库尔勒地区降水强度的平均增幅总体增加。而该地区正在发掘的玉孜干古城遗址以夯土、土坯等建造形式为主,这种地表土质结构,极易形成盐碱含量较高的坚实表层,透水性极差,即使降水强度不大,也容易形成较大的地表径流,古城墙体呈现出裂隙发育、墙体盐碱化、夯土酥解等病害趋势。

近年来,库车地区降水,尤其是极端强降水不断增强,对周边土遗址造成了极大的破坏。雨水的冲蚀作用导致苏巴什佛寺遗址呈现多处立面冲蚀、冲沟发育、贯穿裂隙、底部掏蚀悬空等病害特征。此外,尽管平均风速在近10年的气象数据中并未增强,但是新疆地区本身常年较大的风速也对土遗址也具有较大的影响,尤其对于突出地面较高的遗址个体(如克孜尔尕哈烽燧遗址等),风蚀作用具有较强的破坏性。

龟兹地区的石窟寺遗址同样遭受着降水增多、降水强度增大所带来的影响。石窟寺遗址主体顶部被降水引起的强地表径流冲刷,崩塌现象严重,并形成多处危岩体。除此之外,该地区石窟寺极易受到集中短时降水引发的山洪等次生地质灾害影响。同时,新疆地区石窟寺赋存地质岩层盐碱含量较高,降水渗透之后,将地层深部盐碱向地表及石窟遗址内部墙表析出,对石窟寺本体和内部壁画均造成了显著的破坏。

3 遗址病害与气候变化应对策略思考

从正在考古发掘的遗址调查情况来看,存在一些共性问题:由于新疆土质主要以砂石为主,自稳性差、渗透性好,容易受暂时性降雨、震动等诱发因素影响而出现突然破坏,因此考古工地探方开挖深度不宜过大,否则容易出现贯穿裂隙,造成坍塌风险。为缓解雨雪对考古遗址发掘区域的影响,考古工地常采用土工布对发掘区域进行遮盖,下方采用木框架、钢丝网形成结构层,或者直接采用沙袋压边固定。但由于未经过专业设计,保护设施简单,具有失效可能,如土工布刺穿漏雨、雪压坍塌、大风破坏等;低矮遮护可能形成闷热潮湿的本体赋存环境,导致本体破坏。

对于土遗址来说,新疆地区土遗址本身强度低,抵御风化作用能力差。土遗址的风化基本以物理风化表现突出,成分本身稳定。如何提高土遗址的抗风化能力,目前并没有太好的材料和本体保护技术。从利用上看,由于土遗址存在艺术价值不足的特点,以及本身游人承载力低,土遗址利用程度低,导致保护与开放力度不够,很多土遗址处于自然风化状态。因此,应加强新疆地区土遗址保存现状调查工作,特别是烽燧遗址、古城遗址、寺庙遗址等,开展遗址建造材料、建造工艺、损毁历史、地质灾害风险、保护需求调查,逐步推动新疆地区土遗址的保护工作发展。总结前人新疆地区土遗址保护工作经验,如高昌故城、交河故城等,针对性开展土遗址保护材料研究、工艺研究。

对于石窟寺来说,此次主要调研了新疆龟兹地区石窟群,该区域的地层普遍为第三系至第四系地层。从地质上看,成岩作用轻微,基本为松散体,自身稳定性、抗风化能力极差,这是其先天不足之处。另外,龟兹地区本体主要以壁画形式赋存,泥质地仗层在干湿循环、基岩渗水、盐害作用下,极易破坏。坍塌破坏是该区域石窟群普遍面临的问题。虽然龟兹地区为新疆相对干旱区域,但是石窟寺开凿一般选择临谷、临河修建。受气候变化影响,目前这些石窟点均有遭受洪水冲毁的风险。人类活动对这些石窟群的保护也造成一定风险。如东方红水库、克孜尔水库的影响和潜在风险,排污企业对石窟壁画的破坏等。另外,一些不合理的保护工程,也对石窟群造成一定影响,如早期不合理的修复,水泥、有机修复材料等的使用。基于龟兹地区石窟群存在的问题,应逐步开展地质条件研究,弱胶结砂岩、砾岩、泥岩风化破坏机理研究以及长期稳定性研究。在此基础上,开展保护材料、保护工艺研究。因势利导,开展洪水治理工作,让洪灾可预警、水害可控制。

4 结束语

近年来新疆地区气候发生了显著变化,除了南疆东部,近10年尤其是近5年的气候变化更为显著,平均降水量和强降水量明显增加,极端降水更加频繁。容易形成表面流和渗水,进而引发地表径流、冲沟、裂隙发育、盐碱化、夯土酥解、崩解坍塌等一系列严重威胁岩土类考古遗址安全的病害,影响遗址的长期稳定保存和展示利用。

在全球变暖背景下,新疆日最低温度增幅高于日最高温度,因此近10年和近5年新疆平均气温日较差整体减小。但是局部地区气温日较差变化仍然剧烈,降雨、降雪后的冻融仍是岩土考古遗址不可忽视的病害成因。冻融作用会加剧考古遗址的卸荷裂隙发育,为后期水体入渗提供了通道,形成潜在的滑动体,甚至引起严重的坍塌。

近10年新疆地区平均风速整体减弱,且近5年风速减弱幅度进一步加大。但是新疆地区本身常年较大的风速仍对土遗址具有较大的影响,尤其对于较为突出的烽燧和城墙等遗址,风蚀作用仍然具有较强的破坏性。

从此次调研可以看出,所调研的10处新疆地区岩土类考古遗址,受近年来气候变化和局部地区微环境的影响,病害类型和特征各异,病害较为突出。此外,土遗址保护存在重视程度低、保护难度大、保护研究不足甚至保护性破坏多等问题;龟兹地区石窟群存在洪灾风险大、坍塌风险高、壁画易损性高、保护工程长期有效性待评估等问题。

为应对近年来气候变化,解决新疆地区考古遗址保护中长期存在的问题,笔者提出以下6点建议:①提高对岩土类考古遗址的重视程度,提升考古遗址的保护管理认知与水平;②加强遗址地气候变化趋势研究与重要考古遗址微环境监测,建立脆弱遗址气候变化风险预警与应对机制;③评估重要脆弱遗址历史保护工作,开展高风险遗址保存现状调查与数字化信息留存;④加强岩土遗址与石窟壁画制作材料与工艺、保护材料与工艺及长期有效性研究;⑤加强遗址降雨、洪水、地下水与渗水防治研究;⑥开展遗址物理遮护材料与工艺研究,以及遗址合理开发利用机制研究。未来笔者团队将在气候变化预测评估、考古遗址气候变化风险等级划分、预防性保护方案、气候变化应对策略等方面开展进一步的研究工作。

历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。通过长期的关注、持续的研究、有效的监测、积极的应对,方可提升考古遗址应对全球气候变化的能力,发挥考古遗址的宝贵价值,留住文化基因,延续历史文脉。

致谢:本研究在开展过程中,受到国家文物局考古研究中心、新疆维吾尔自治区文物考古研究所、中国科学院大气物理研究所、陕西省文物保护研究院、中国文化遗产研究院和新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所等多家单位领导和同仁的大力支持与协助,在此一并表示感谢。