南禅寺保护历程的回顾、认知与展望

——五台山南禅寺保护历程讨论会纪要(上)

时间:

2021年6月5日

地点:

北京清稽查内务府御史衙门

参与人员:(按发言顺序)

查群:中国文化遗产研究院副总工程师

沈旸:东南大学建筑学院副教授、东南大学建筑历史与理论研究所副所长

陈彤:故宫博物院古建部高级工程师

丁壵:天津大学建筑学院建筑历史与理论研究所所长、副教授

王辉:URBANUS都市实践建筑设计事务所创建合伙人、主持建筑师

黄印武:上海交通大学设计学院副教授、沙溪源乡村合作中心理事长

赵鹏:故宫博物院古建部副主任、故宫研究院建筑遗产保护研究所所长

张斌:同济大学建筑与城市规划学院客座教授、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司张斌工作室主持建筑师

董功:直向建筑设计事务所创始人、主持建筑师

张龙:天津大学建筑学院建筑历史与理论研究所教授

温静:同济大学建筑与城市规划学院助理教授

黄居正:《建筑师》杂志主编,中央美术学院建筑学院客座教授

山西五台南禅寺大殿是我国现存有明确年号记载最早的木构建筑,建于唐建中三年(782年),经过历代多次修缮才留存下来,其中距今最近的一次发生于20世纪70年代。此次大修为恢复南禅寺的“唐代风格”,对其立面形式和平面布局均有较大改变,所体现的文物保护理念与做法影响至今。2021年6月5日,故宫研究院建筑遗产保护研究所在北京清稽查内务府御史衙门召开了“五台山南禅寺保护历程讨论会”。讨论会围绕对南禅寺保护历程的回顾、认知与展望等方面展开,与会学者分别以南禅寺的保护工作回顾、1974年修缮对文物价值的保护及修缮本身产生的价值等角度为切入点,讨论南禅寺作为早期木构实例的研习价值、当代语境下历史建筑真实性的保护、建筑遗产保护与再利用的多方参与等问题(图1)。认为:南禅寺的修复是前辈们在特定历史背景下的审慎探索,其修缮做法、信息留存在今天已产生新的价值;50年来,历史建筑保护观念已从文物语境向遗产语境转变,不改变文物原状、最小干预原则在实际工程中如何评估取舍的问题日益显现,借鉴学习国际理念案例的同时,不断积累历史知识与实践经验仍是工作的关键;遗产保护最终应回归以人为中心,在安全的前提下尽可能完整地把历史信息传递下去,这也是南禅寺保护工程留给我们的宝贵财富。

回顾

查群:南禅寺保护历程回顾

(1)南禅寺的发现与1954年草案

2014—2017年我承担了中国文化遗产研究院《1949—1966年期间院藏古建筑保护工程档案研究》课题工作,系统整理了该阶段中国文化遗产研究院承担的古建筑保护工程档案。那个阶段是中国文化遗产研究院独步文物保护天下的时代,因此承担了很多重要的文物保护项目,并保存了大量相关工程资料。在这其中,其他的案例都是在20世纪50年代做了方案之后,很快就实施了,但南禅寺保护项目的情况比较特殊。

南禅寺是1953年1月被发现的,当时就存在歪闪现象,采取了用戗柱支撑的措施。同时由祁英涛先生编制了初步修缮方案,但随后并没有马上实施。1966年的邢台地震,造成南禅寺进一步的破坏。所以到了20世纪70年代,《柴泽俊古建筑文集》上有一篇文章就提道:在1972年,国务院批复了山西包括南禅寺在内的3处重要的、必须要维修的文化遗产①《五台山南禅寺大殿修缮复原工程设计书》中提及“国务院关于云冈石窟等三项全国重点文物保护单位继续抢修保护问题的批复”。见:柴泽俊.柴泽俊古建筑文集[M].北京:文物出版社,1999:353.。1954年南禅寺修缮方案是祁英涛先生设计的,1972—1973年祁英涛先生在1954年方案的基础上进一步调整、深化,拿出了新一轮的修缮方案。1973年国家文物局组织15人专家考察组赴山西考察古建筑②15人专家组成员有:陈滋德(中央文化部文物局文物处处长)、罗哲文(中央文化部文物局)、彭卿云(中央文化部文物局)、祁英涛(中国文物保护科技研究所)、李竹君(中国文物保护科技研究所)、于倬云(故宫博物院)、陶逸钟(建设部建筑研究院)、刘致平(建设部建筑研究院)、陈明达(建设部建筑研究院)、杨廷宝(南京工学院建筑系)、刘叙杰(南京工学院建筑系)、卢绳(天津大学建筑系)、杨道明(天津大学建筑系)、莫宗江(清华大学建筑系)、方奎光(山西省设计院)。见:刘叙杰.脚印·履痕·足音[M].天津:天津大学出版社,2009:48.,8月22—23日在南禅寺现场对南禅寺修缮方案进行了讨论,之后形成1974年的实施方案。但时隔20年的2次方案是有差别的。

我先说一下南禅寺的发现过程。“1953年1月,山西文管会主任委员崔斗辰同志,并中央社管局文物整理委员会杜仙洲同志,赴五台县了解五台佛光寺修缮情况时,据五台县府称:李家庄南禅寺大殿系唐代建筑,已残毁急待修缮。当时崔同志突然患病,未能亲往调查,遂嘱县文教科先去调查,并拍摄照片,随后省文管会又派李丰家、杨富斗二同志前往勘查,并将调查经过及照片呈报中央文化部社管局。于十月间,由社管局陈明达同志及文物整理委员会祁英涛、陈继宗、李良娇、律鸿年、李竹君等六同志组成勘查团,并会同山西省文管会周俊贤同志,五台县六区郑同志至李家庄南禅寺勘查、测量、拍摄照片,证实该寺大殿确为唐代建筑,且为我国现在已知的最古老的木构建筑,这一重大的发现,充分地说明了广大人民对祖国文物的爱护,及我中央人民政府对古代文物和民族文化遗产的重视和关怀。”这是祁英涛先生执笔编写的五台山南禅寺勘察报告里的发现经过,这个是没有发表过的。

当时陈明达先生在社管局(文化部社会管理局)文物处任职,就是当时的文物局,他陪同祁英涛、陈继宗、李良娇、律鸿年、李竹君,还有山西省文管会的周俊贤6位同志一起前往南禅寺——这6位人物特别重要,他们不仅仅是对南禅寺做了勘察,1952年11月到1953年11月永乐宫的现场勘察,也是他们做的——南禅寺的现场勘察最后证实它是唐代的建筑。

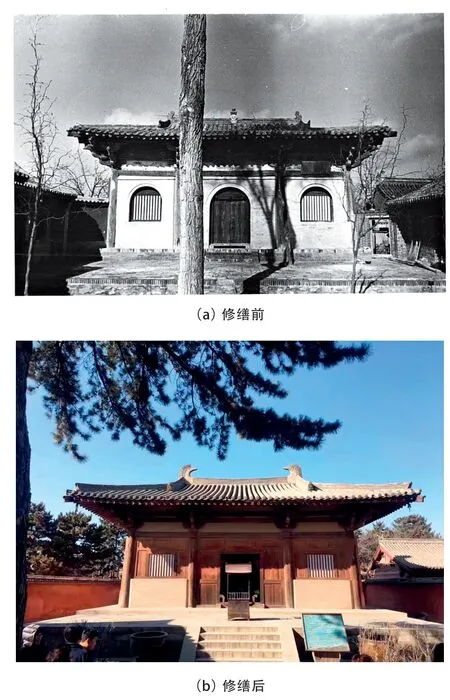

(2)1974年南禅寺大修

从南禅寺20世纪50年代修缮前的照片可以看到当时的拱窗和拱门,后来都参照佛光寺变成了“唐代风格”。这些(20世纪50年代前的)装修很大程度上反映了地方的民间做法,而参照佛光寺的做法,某种意义上体现了当时的文物保护的理念(图2)。

图2 南禅寺修缮前后对比(来源:查群提供)

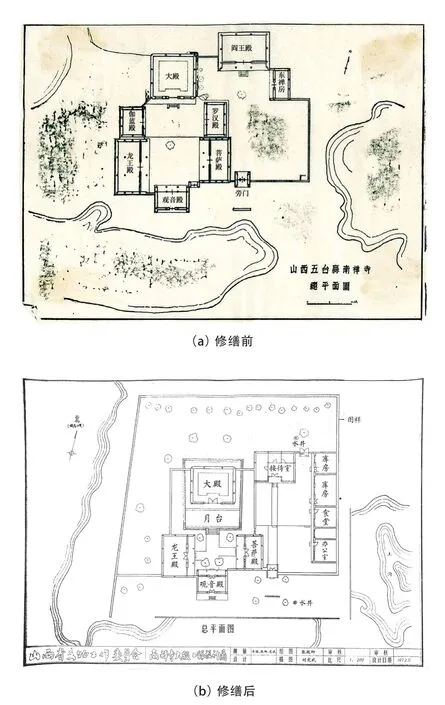

南禅寺修缮前后除了立面形式的变化,总平面也发生了比较大的变化。最初发现的时候大殿前面其实有4个类似于厢房的建筑,修缮过后把靠近大殿的2个拆掉了,因为在1974年修缮前做了南禅寺寺院格局考古,发现了大殿月台基础边界,为了复原原有月台而拆除了“占压”月台的伽蓝殿和罗汉殿。可以看到台明其实它不是一个正矩形,它北边比南边边长要长,这是完全根据考古发掘的情况复原的。除此之外,还有立面上屋顶鸱吻、出檐的变化,这对大殿的整体形象还是有很大影响的(图3)。

图3 南禅寺修缮前后总平面图对比(来源:查群提供)

在当时保存下来的档案材料中,我们可以发现2份特别重要的材料。当年祁英涛先生做了勘察报告和初步设计方案后,便分别写信给刘敦桢、梁思成、林徽因、刘致平、赵正之、卢绳、龙非了、莫宗江等诸位先生,征求他们对南禅寺修缮设计方案的意见,目前保存下来的回复信件虽只有刘敦桢和刘致平先生的,但已然非常珍贵,因为这从侧面反映了当时的文物保护理念。

刘志平先生在回复中说,“确非原物可以拆除也必须拆除,但是无十分把握时不要轻易更动现状。”刘敦桢先生在1954年8月15日的回信也说,“多做研究,方能做最后决定。”也许就是因为他们这种慎重态度,所以南禅寺在20世纪50年代没有修,这里面的细节我们不得而知,但是从中可以看到当时的学者们对于一个早期建筑所保存的历史信息的重视程度。

1954年之后,南禅寺的修缮被搁置;1966年邢台地震,大殿危险加剧;1972年国务院下达维修决定,由祁英涛先生主持,柴泽俊先生负责施工,1973年完成方案,1974年开始施工,1975年8月告竣。在这期间,即1973年的8、9月份,还有一个15人的专家团队到山西去考察,都是古建筑历史与保护领域如雷贯耳的专家和学者。他们当时就工程性质、侏儒柱、装修、槛墙,鸱尾等问题做了现场讨论,具体内容推荐大家阅读刘叙杰先生的《脚印·履痕·足音》。我总结了一下,有以下8点意见:

第一是关于是否落架大修,可以看到这15人基本是不同意落架的,即使落架也是半落架。

第二是侏儒柱是否应该去掉的问题,莫宗江先生认为如果增加蜀柱,对结构反而不利,早期的建筑像佛光寺也没有侏儒柱。修缮方案设计者祁英涛先生在勘察的时候发现,南禅寺侏儒柱跟叉手和底下的平梁没有直接的构造关系,因此认为(侏儒柱)是后期加上去的,所以后来还是决定把侏儒柱去掉。

第三条是装修要参考敦煌的窟廊。

第四是鸱尾不应该以盛唐为标准,所以参考渤海国的是不合适的,建议参考唐招提寺的鸱尾,但是最后还是参考了渤海国的。

第五是不赞成用铁骨外包木材,而是“缴背加用工字钢,驼峰内用斜钢筋(暗)拉住,使四椽 负荷主要有钢筋担负,以形成钢木混合结构”。

第六是关于槛墙,刘叙杰先生认为山西早期的建筑基本上是槛墙,所以后来还是参照了佛光寺的槛墙。

第七是关于门簪的,根据唐代的砖塔(嵩山塔之仿木构部分),门上可用门簪2枚,这是卢绳先生的建议。

第八是建议把南禅寺搬迁至佛光寺附近,便于参观和管理,显然,这条建议没有实施。

之后,南禅寺修缮工程开始实施,并于1975年竣工。从以上修缮前后的2张照片可以看出,南禅寺修缮前后变化还是蛮大的。首先是屋顶,一个是鸱吻变化了,另一个是出檐深远了。南禅寺的椽子有明显的被锯的痕迹,被认为是在历代修缮时,由于经济或其他原因,没有更换,而是直接把屋檐糟朽部分锯掉了。经施工前的考古工作,发现了原来的滴水线,确定了南禅寺原椽子伸出的长度。

另一个变化就是这些年保护原则和指导方针的变化。以永乐宫为例,永乐宫20世纪50年代的修缮方案里已经体现出来最小干预与可识别性的原则,而国际上1964年《威尼斯宪章》才有。所以实际上我们很早就有我们国家自己的一套本土的文物保护思想,当然这种理念一定离不开梁(思成)、刘(敦桢)先生从国外带回来的这种先进的理念。因为我们单位是伴随着营造学社成立的,而梁先生在20世纪50年代的时候,一直是我们单位的,类似于我们现在的总工这个角色。有文件可以证实,当时我们单位的每一个方案都必须经过梁先生的审批才能交出去,所以说实际上我们那时的理念是与梁、刘先生的保护理念分不开的。

(3)从大历史到小构件,从小构件到大历史

最后我想做一个小小的总结。这几年我经常说:文化遗产保护是一个“实践出真知”的行业,从业几十年,面对的保护对象没有重复的,因为文化遗产不是同一种类型,而是丰富多彩的,所以文化遗产保护工作也是多专业、多学科交叉的行业,是一个特别多元的行业。这个行业很容易把你变成了一个万金油,你经常会面对任何一个你以前没有过经验的保护对象,比如说我这些年接触过建筑、遗址、石窟寺、壁画、石刻,还有古墓葬。所以我说它必须实践,没有实践就不能面对那么多对象,没有实践就不会遇到这些问题,文化遗产保护行业容易的是面对既有的对象和技术,不容易的确实是要穷极一生的知识积累——从大历史到小构件,从小构件到大历史。

每说到这里,我总会想起一个例子:山西万荣稷王庙。稷王庙大殿是一座庑殿顶的建筑,在评定为第五批国保时确认年代是金代。2007年,北大徐怡涛老师从专业的年代鉴定分析,认为稷王庙应该是宋代的建筑。如果在专业判断的基础上,再有文字记载,那么稷王庙就能确定是宋代的建筑,也就填补了当年梁(思成)先生在考察山西建筑时没有发现北宋的庑殿顶建筑实例的遗憾和空白。徐怡涛有了这个初步判断后,但凡去山西,总会找机会去稷王庙,希望能发现证实他的判断的文字依据。2010年山西古建所对稷王庙进行了修缮,2011年北大的师生再次去做调研测绘,在一个很不起眼的地方发现了北宋的题记。至此,将该殿的营造年代由金提前到北宋,填补了北宋庑殿顶建筑遗存的空白。

这个例子说明了2个方面的问题:一是专业的分析和判断,正是因为徐怡涛老师深厚的学术造诣,才能首先对稷王庙有了一个年代的专业判断;另一方面也要看到,文物保护工作者在对稷王庙进行修缮工程中,秉承了最小干预的原则,所以才能在修缮后还能发现写在构件上这么重要的题记,为最终的年代定性提供了确凿证据。从这个例子可以看到,正是因为北大师生的专业积累,才能在最初有稷王庙是宋代建筑的基本认知;同时,如果没有山西古建所修缮后还能留下这么重要的历史信息,这个判断也无法证实。这就是:从大历史到小构件,从小构件到大历史的过程。

我干了几十年的文物保护,我觉得如果我不能够触及古建筑原设计者的所有的设计理念、意识、元素,那么我宁愿把它的历史信息特别完整地保留下来,只要不产生安全问题,让不同专业的学者,未来若干年都能够根据这些真实留下来的信息去做研究。我觉得这就是作为文物保护工作者几十年的个人体会。最后希望所有人都对历史以及文化遗产怀有尊重和敬畏,谢谢大家!

沈旸:“价值的修缮”与“修缮的价值”

我想先问自己一个问题,如果我来修南禅寺,怎么修?其实,这个问题很难有答案,但是我想寻求答案的过程,或许才是最有意义的,这也是我们今天在这里回顾的原因吧。我也相信,南禅寺经历的2次,即1954年的草案和1974年的大修,无论哪个方案,放在今天来评审,恐怕通过的过程都会很艰难,甚至无法通过——我个人认为,这样的尝试,有一次就足够了。

以下,我从3个方面说说我的认知,供各位老师批评。

(1)作为“判例”的影响

法律上有个名词叫作“判例”,说白了就是提供判断的案例。在我看来,南禅寺修缮就可以看作是中国遗产保护实践的一个典型“判例”,对诠释相关条文、内在理念的作用无须赘述,并且可以推动甚至改变理念。南禅寺修缮中前后2次方案,反映出诸如保护理念、现状勘察、原状研究、修缮措施等方方面面的变化。甚至,倘若将实施方案置于特定的时代背景下看遗产保护的变化,其典型意义的反映更不限于上述的这几点。

我们不得不承认,南禅寺修缮对后来的保护实践,其影响也不尽是正面的。一直持续到21世纪初,大量的保护实践在勘察、研究、专家评审、施工措施等问题上做得都不如南禅寺,但仍然以其自身的重要性为由,要求恢复原状。而且,恢复原状的范围不限于建筑本体,大多扩大到院落、格局。

当然,也存在着反向操作,以文物建筑并非某地、某时期之“最”为由而推倒;或在选择修缮措施时,以某一构件不如另一处更“典型”就做改变。我们可以将这诸多现象,归因于对案例的理解不全不透,或是过程中的环节失度乃至失控。

但是,我认为需要提醒的是:从南禅寺发现之日的定性来看,就可以预见其具有了“判例”的身份,并且天生就自带了在修缮实践中的示范性。从1954年草案到1974年大修的讨论中,始终存在着谨慎、甚至看似极度保守的意见。持有这些意见的前辈,是否已经察觉到后续影响的问题,现在不得而知。但2次方案讨论中的各种意见,无论是否在南禅寺中采用,都成了后来的传统木构修缮中的思路或者方法,并付诸实践,且至今仍在延续。

是否可以说,经过修缮后的南禅寺,成为众多前辈学者集体性诠释唐代建筑特征的实例?而对普通民众而言,1975年8月后,也就是修缮结束后的南禅寺,是否就是唐代建筑的代表?而在建筑设计行业内,凡遇唐代风格的建筑设计,是否就可引用参照,甚至照搬照抄?似乎,这个答案是肯定的。对建筑史研究而言,南禅寺木构的诸样做法、题记、年代、壁画、彩画等,多有探讨辨析,也涉及大修前的状态和修缮施工过程的发现,然而对修缮中的改变部分,基于建筑史方面的讨论,则大多比较谨慎。

工程完成至今近50年,由于当时设计、施工的代表性,必然对遗产保护和历史研究产生了巨大影响,就南禅寺本身的价值评估而言,可以说是产生了新的价值,并且这些价值在不停止的反思和讨论中,还将继续扩大影响。所以,如果按照当下的保护理念,等到下一次南禅寺修缮时,上次修缮所产生的这些新的、特殊的价值,要不要保护?尤其是其中某些看似缺乏依据的措施,但却是有意识行为下的产物,是简单处置,还是慎重对待?

(2)恢复原状和不改变原状

恢复原状和不改变原状一直纠缠不清。比如众所周知的,梁思成先生就提到过几次的杭州六和塔,有明确的原状年代,即南宋绍兴二十三年(1153年)。恢复原状的观念,其实隐含了某一古代建筑的原状对应的特定年代。对照梁先生《图像中国建筑史》中的表达,尤其是“历代”二字为首的图纸中,以个案例证时代,是其表述的通用方式——这种方式与考古研究中器物类型学研究比较类似,但对比研究对象的大小、繁简情况就会知道,构件的历代列举,在某一地区范围内,这种方法较有效;如果地理范围过大,或者是建筑整体而非构件,研究价值就有可能大大降低。我想,是不是梁先生一方面期待后来者能够继续充实古代建筑的“图谱”;另一方面他也在努力追求类似“标准器”的案例,在其认为特别重要的古代建筑的修缮中,能够通过恢复原状,去无限接近地实现“时代坐标”的作用。

在1954年的草案讨论中,梁先生持何看法我不清楚。在披露的意见中,我们也只是知道刘敦桢和刘致平2位先生的,而且意见的内容都是指向现状调查和历史研究的,而不是工程性质。就算是对于复原的意见,刘致平先生也只是建议模型复原,刘敦桢先生则认为“值得恢复原来样式”。到了1974年的方案讨论则更工程化、更具体,不过,前辈学者们似乎并不反对为恢复到“唐代”做努力。但对文物建筑的原状,我们已经逐渐认识到:在通常情况下,原状具有历时特性,大多数情况下不能指向某一特定时期。这和我们历史观的与时俱进有莫大关联——历史可能并没有清晰的规律和发展方向。

由于我们知道了结果,往往由结果反推而拔高某些个案的影响。那么,表述中就呈现出如葛兆光先生所说的“有组织的历史记载”“有偏向的价值确认”等③葛兆光.中国思想史[M].上海:复旦大学出版社,2001:17.。这种带有线性历史观的记录,确实有一些缺陷,但不可否认,这种记录又是较为容易被理解和被解释的,长期以来也必然形成了惯性和依赖。如果带着理性批判的眼光审视某一文物建筑,我们或许就会不再追求恢复原状,而是选择不改变原状。

(3)基于当下价值评估的回眸

1974年的方案,是否符合复原的标准,在现在可能没有疑问,但要从2个方面来看:一是依据的不足,如檐出、瓦作;另一是和其他时代的加改重叠或冲突,如侏儒柱、门窗、台基以及罗汉殿、伽蓝殿的拆除等。

举2个例子:

先看瓦作。实施的瓦作其实属于类型学、风格化的修复。若基于严格依据说,即有实物、图像等不可辩驳的证据才能复原,那么肯定是不符合条件的。祁英涛先生后来也表示了“结果不够理想”,从其表述来看,或是当时或是之后,他希望有严格依据,但在最高目标面前,还是做了妥协,内心求真的科学思想受到了煎熬。

再看檐出。其问题在证明逻辑上更是显而易见。假定,檐出一定超出台基,通过台基尺寸反推也只能确定最小值,而不能确定是234 cm还是大于234 cm的某个数值。檐出等于60%~61%柱高的判断,是基于有限数量样本的不完全归纳,这种归纳倘若置于仿唐建筑设计的语境,争议不大,但在文物建筑修缮时,就说不通了。再说得严重点的话,即椽飞构件的原真性,锯断的是真,加长的反而是假的了。

以上,从这些依据不足的复原看,我谨慎地认为:南禅寺修缮带有建筑设计的成分。对于多个时期的历史痕迹叠加的情况,按照《中国文物古迹保护准则》(以下简称《准则》)的说法,是要求“使有保存价值的部分得到保护”,这就要求回到价值评估做阐释了。回顾南禅寺修缮,其价值评估能否做到《准则》要求的这样解读?

请允许我做一个假想的价值评估:南禅寺作为国内现存最早的木结构建筑(严格地说,只是部分构件),其价值大于历时约1 200年积累价值的总和——如果这一“胡说”可以成立,或者说,在这种价值评估的前提下,关于侏儒柱、门窗、台基等的措施才能说得通。说到南禅寺大殿的侏儒柱,是学界特别喜欢讨论的,诸如受力合理性、叉手演变等。从反映历史信息的角度看,加侏儒柱,体现了当时的工匠对原有结构的理解(不评价其是否合理)。从研究角度看,假如没去除侏儒柱,则必然会被用类似于碳十四之类的考古新技术来补充验证,获取更多建造、加改的信息。这也是要求保护多时期历史信息的原因之一。

综上,我认为:少评价、多保存,才能为后代留下足够多的研究空间。那么,因台基而拆除清代2座小殿的问题,这就又扩大到了院落格局。最早对于木构建筑的评价是指向单体建筑物的,1974年大修中拆除小殿而实现大殿台基完整,这就带来了另一个价值评估的问题了,即单体和群体之间,是否具有可比性?

(4)无法结束的结语

其实我还放弃了一个我认为很有必要的讨论点,就是价值评估与施工修缮。这里说到的价值评估,其实是想说位阶,即关注价值冲突下的取舍。比如,现在的形势是加强展示利用,但很多人忽视了,要用,就会有价值冲突。《准则》是开放型的体系,价值评估只写了角度,没解决冲突。要想利用好,原理上要解决冲突。拓展开来看,历史事件、人物关联等,都要一起综合来看。

至于施工修缮,说白了,就是应当关注工程管理。为什么这么说呢?凡是有一点工程经验的人都知道,修缮方案不能解决全部问题;但在施工中发现新问题,又一般不会再组织专家会审。如此反观,更加觉得南禅寺这个案例特别好,如果要说给我印象最深刻的,那就是过程好,有详细记录,问题的处理也符合既定的原则和目标。反观现在的保护工程,各位都有感触,实在差得太远。当然,有很多现实问题,不过,我的意思是在理想状态下。

以上尝试的一些粗浅认识,实际上顶多算是今人说古,我肯定跳不出“带偏向的价值确认”的怪圈。但不管怎么说,南禅寺修缮这件事,真的非常值得讨论。

最后,我想说个“站着说话不腰疼”的结束语:南禅寺修缮,这种带引号的“复原”的尝试,是在特定时代特定背景下的人们有意识的行为,无论结果好坏,其本身就具有非常值得时时回顾的历史价值。不仅如此,我以为南禅寺修缮,更是今天的我们,应该时时拿出来解读,以正衣冠的最为明亮的镜子。

会议记录:高婷,王一淼

记录整理:周钰

审订:李光涵

(说明:由于纪要篇幅较长,本研讨会的“南禅寺作为早期木构实例的研习价值、当代语境下历史建筑真实性的保护、建筑遗产保护与再利用的多方参与”等内容将在本刊2022年第5期刊载。)