“双一流”建设中的高校国际化人才培养新模式探究

肖玲斐 王继强 黄向华

南京航空航天大学能源与动力学院,江苏 南京 210016

一、引言

世界各国教育的交流与合作,主要集中在高等教育领域。以美国、英国、德国为代表的世界发达国家,早在20 世纪就意识到高等教育在世界全球一体化进程中的重要性,重视加强对高等教育进行改革,从国家层面推动高等教育国际化。其中,美国在第二次世界大战之后,大力促进高等教育国际化,并让其与政治、经济等重要国家利益及战略发展密切结合,不仅给美国国内带来了可观的短期利益,也收获了投资于其他国家的远期回报。随着大国竞争的日益加剧,高等教育国际化已经被作为发达国家战略的重要组成部分,成为国家扩大文化交流和提升综合国力的主要途径,是实现国家利益的有力工具。

进入21世纪,通过实施国际化战略以促进高等教育国际化,进而提高人才培养质量以及高校的综合竞争力和全球知名度,越来越成为世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)的普遍提升需求和共同发展趋势。诸如哈佛大学、剑桥大学、牛津大学等世界级著名高校,通过较早起步的教育国际化,积累了大量优质的教育教学资源,提高了其在全球范围内的知名度,深化了国际科研合作,增强了拔尖创新人才的联合培养,促进了学校和学科建设在国际层面上获得高度认同,进而有力促进了相应国家国际竞争力和影响力的提高。可见,高校肩负着服务于国家战略的重要使命,高等教育国际化是国家公共外交的有益手段,实施开放包容、合作互补的国际化教育发展模式,有助于提升高等教育效果,促进拔尖创新型国际化人才的培养,对推动“双一流”建设具有重要作用。

“双一流”建设是当前我国高等教育的一项重大战略决策,有利于我国紧跟国际高等教育发展脚步,提高我国高等教育综合实力,是高等教育内涵式发展的核心载体之一,也是实现立德树人根本任务的内在需求。随着“双一流”建设的开展,国际化教学与交流合作,已经成为诸多高校的年度工作目标;国际化人才培养的广度和深度,日益成为评价高校“双一流”建设成效的重要指标之一。高校在通过国际化教学促进国际化人才培养、推进“双一流”建设的具体实践中,引入国外优质教育资源、建设国际化师资队伍、提供留学资助项目等具有重要意义。然而,随着近年来国际化交流的日益频繁,不少高校的国际化教学也显现出国际化教育定位不明确、本土国际化教学水平需提高、国际化特色人才人数待增长等不足。

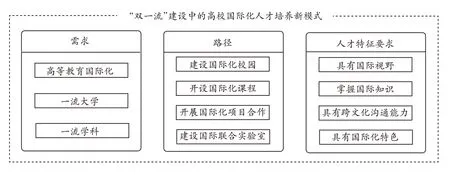

本文通过加强本土教育国际化,结合“引进来”和“走出去”策略,构建互惠国际化教育联盟的角度,探究“双一流”建设中的高校国际化人才培养新模式,以期为促进具有国际视野、掌握国际知识、拥有跨文化沟通能力的国际化高水平特色型人才的长期稳定培养提供有益参考,服务于高校“双一流”建设。

二、国际化人才培养模式创新路径

一方面,高等教育国际化是以高校为主的人员流动、项目合作、平台建设等关键形式的双向合作与交流的过程。著名学者简·奈特(Jane Knight)提出高等教育国际化是一个各种因素相互作用的动态过程,是把高校的教学、科研和服务社会的功能提升到国际或跨文化的层面。

另一方面,尽管在国际化教育的背景下,高校拥有了很多机遇,然而各种各样的挑战也与之并存,比如不可避免会涉及教育理念、师生观念、教学评价等多元文化差异。美国著名学者哈若瑞(Mrenda J.Harari)也认为国际化不仅限于师生国际交流和学校社区服务等活动,还应当包括超越本土的发展理念并内化为院校的组织文化与精神气质。

因此,本文从建设国际化校园、开设国际化课程、开展国际化项目合作、建设国际联合实验室四个方面出发,探索“双一流”建设中的高校国际化人才培养新模式,力图培养出不仅扎实掌握基础知识、具有很强问题解决能力、充满创新创造力的高层次专业人才,而且具备国际视野、掌握国际知识、拥有跨文化沟通能力的国际化特色型人才。如下图所示。

(一)建设国际化校园

随着我国国际化教育的发展以及“一带一路”倡议的落实,越来越多的外国留学生来中国学习。然而,目前国内多数高校为留学生设立国际教育学院,实行集中化管理和教学。这些来自不同国家和文化背景的学生,尽管与中国学生同处一所校园,往往也没有与中国学生进行深入、广泛地互动和交流。这无疑既不利于留学生的人才培养,也有碍于中国国际化教学水平的提高。

语言是文化的载体,因为我国的国际化教育起步晚于部分欧美国家,目前来我国留学的学生大都来源于非英语母语国家。得益于“一带一路”倡议的实施,汉语学习热潮正在“一带一路”沿线国家和全球范围内形成,这对于提高我国的国际化教学水平和国际影响力产生了极大的促进作用。在推广汉语的同时,国内高校一方面继续开展英语教学和中英双语教学,另一方面纷纷加强小语种学习,减少语言障碍对文化交流产生的不利影响。但是,语言障碍无疑仍旧是中国学生“走出去”和外国学生“走进来”的重要阻碍,是我国高校国际化教学中不可忽视的阻力之一。

因此,为了更有效地提高我国高校国际化人才培养的水平,有必要在加强多国语言教学的基础上,打造能够同时掌握专业课教学能力和多国外语的国际化师资队伍,为中外学生提供更多自由交流和接受多元文化的机会,营造国际化文化交流、学术交流氛围,培养国际化精神气质,提升国际化文化内涵,使得校园成为多种文化并存且深度融合的场所,将学校建设成为国内外师生宜居宜学、乐居乐学的国际化校园,提供全方位、深入、持久的国际化人才成长环境。

通过建设国际化校园,高校在服务国家政策的同时,能够有效增强办学实力,提高人才培养质量,对推进高校自身的“双一流”建设,为中国进一步走向世界、让世界更了解中国发挥重要作用。

(二)开设国际化课程

当前,越来越多的高校通过引进高水平国际化教材,开设双语课程,聘请外国专家开设讲座、短学期课程等方式,增加国际化授课分量,提升教学质量。这些方式对促进具有国际视野的高水平学生的培养和高校“双一流”建设发挥了积极作用。但是随着国际化授课的增多和深入,相关问题也日益显现出来。例如,国外教材涉及的应用背景可能与授课学生所在专业不尽一致,双语授课教师可能对跨文化背景了解不够,外国专家的授课风格可能不易让国内学生及时适应,等等。为此,笔者对国际化授课给出一些建议,希望有利于高校培养高水平国际化人才。

(1)高校从学生培养方案中选定适合开展双语教学的课程,建设双语教学团队,对引进的国际化教材进行本土化修订,并邀请外国专家对双语课程进行客观点评和科学指导。

(2)高校根据学科特点和人才培养目标,在全球范围发布国际化授课需求信息,挑选合适的外国专家来华开设学术讲座和短学期课程,并为他们配备具有相近专业背景的中方助教。在授课之前双方合作备课,促进外国专家了解授课学生的前期基础,根据学生专业侧重、班级构成特点等确定教学形式和组织教学活动。

(3)中外教师合作建设国内国外同步课堂、国际化线上课程等,根据培养计划、人才培养目标和国际化社会需求,合理设置课程内容,吸纳国内外优秀教学资源,借鉴国内外先进教学方法,建设国际化教学团队,打造具有学科特色的国际化一流同步课堂、线上精品课程等,切实提高国际化教学水平和专业人才培养质量。

(三)开展国际化项目合作

通过国际化项目合作促进高校国际化人才培养,是目前被众多高校采用的国际化办学方式之一,对高年级本科生和研究生特别合适。依托于国际化合作项目,国内外双方高校对学生的培养方向性更强、内容更具体,比较容易获得双方都满意的成效。例如,中国留学基金委资助的出国留学项目,在促进学生到国外系统地学习先进知识和技术、增强实践动手能力、提高独立性方面都发挥了积极的作用;部分高校在与国外相关高校建立了合作伙伴关系之后,面向本校学生设立留学项目,供满足有关要求的学生申请,开展本科毕业设计、研究生科研课题的国内外双导师制人才培养;出于研究生导师的课题研究需要,部分学生由导师科研项目资助,出国交流学习,与国外专家共同探讨、攻克科研问题,不仅有利于促成高水平的国际合作,也有助于我国科研成果的转化与对外传播,学生也逐渐成为学有所成的高素质人才。

目前,高校采用较多的基于国际化项目合作的人才培养形式包括面向本科生的“3+1”模式、面向本硕直通车的“2+2+1”模式、面向硕士生的“1+1+0.5”模式,其他类型的留学项目一般留学时间也以1 年为主。对于部分学生而言,1 年的留学时间相对较长。因此建议基于国际化项目合作的人才培养形式,对不同专业和不同需求的学生采用不同留学时长的弹性培养形式。例如,可以先指定留学期限为半年,然后学生可以根据自身情况、导师要求、双方学校的需求,将留学期限延长到1年、1年半或者2年。

针对部分学生出到国外出现不适应感以及回国后与之前学习、科研工作衔接不顺畅等问题,高校可以采取导师或有关教师陪同短期访学的方式,以促进学生适应国外环境,与国外导师协调学生的培养内容,从而更加有效地实现对学生的全面培养。

(四)建设国际联合实验室

“双一流”建设不仅要注重国内需求,而且要放眼国际水平与需求。通过建设国际联合实验室,培养既服务于国内发展又具有全球眼光的高素质国际化人才,以更好地服务于我国高校的“双一流”建设。

高校在建设国际联合实验室的过程中,有必要拓宽思路,不妨邀请国内外相关的高校、学会、企业等加入实验室的共同建设,开展开放性合作,促进特色型发展,建成合作伙伴群,构建互惠国际化教育联盟。通过创设互动良好的实验室环境,使其科研交流与合作能够顺畅开展,促进国内外学生、学者、企业技术人员互学所长、优势互补,加速科研成果的孵化与转化,更好地服务社会。

依托于国际联合实验室,学生可以拥有与国外高校面对面交流,全面了解本学科本专业所处的国内外地位,以及到企业开展嵌入式学习等机会,学生融入多元文化群体的能力将得以大大提高,其团队协作意识和综合能力也得以增强。

三、结语

本文从建设国际化校园、开设国际化课程、开展国际化项目合作、建设国际联合实验室四个方面,探究“双一流”建设中的高校国际化人才培养新模式,建议营造国内外师生宜居宜学、乐居乐学的国际化校园,打造具有学科特色的国际化一流课程,开设导师短期陪同式弹性留学合作项目,缔结高校、学会、企业共建的互惠国际化教育联盟等,实现国际化高水平特色型人才的长期稳定培养,促进我国高校“双一流”建设。