适用于自来水工作介质的水压缸研制

韩雪松,钟丽珠,罗广权

(广西水利电力职业技术学院机电工程系,广西南宁 530023)

0 前言

水是自然界中非常丰富的绿色资源,以水作为液压系统的工作介质,不仅成本低廉,使用方便,还不会因泄漏或排放而对环境造成污染。水液压技术因具有清洁、阻燃和环保特性,已经成为液压技术的一个发展方向,目前已经开始在冶金、消防设备、食品机械和水利等行业中应用。此外,水液压技术在助老、助残产品领域也能发挥独特的作用,利用自来水系统的压力驱动水压缸,可以为如厕辅助起身座椅或淋浴床提供动力。自来水压力驱动技术不仅节能环保,还能完全解决电力驱动方案在高度潮湿环境下具有的潜在漏电安全隐患问题,具有广阔的市场推广前景。

水压缸是水液压装置中的执行机构,作用是将自来水系统的压力转换为驱动力。水压缸的工作介质是自来水,其特性与传统液压缸使用的液压油有很大的区别,主要表现在以下几个方面:(1)自来水系统的工作压力通常小于0.5 MPa;(2)具有腐蚀性,容易使普通钢铁材料发生锈蚀;(3)黏度低,对工作部件的润滑能力弱。因此现有的液压缸产品不能适用于自来水工作介质,需要针对自来水的特点设计专用的水压缸。

1 水压缸整体设计

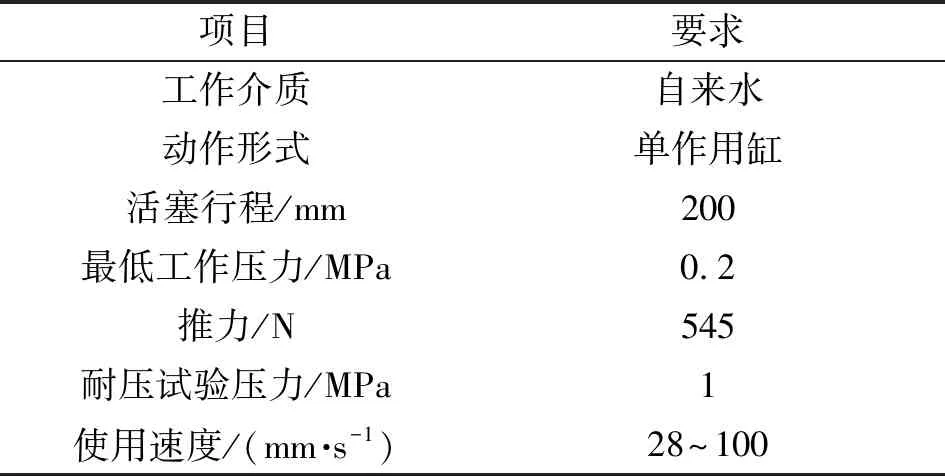

水压助力如厕辅助起身座椅所使用的水压缸为单作用形式,应用三通球阀控制水压缸的进水和排水。当水压缸接通自来水源时,自来水进入缸体,依靠水压推动活塞杆伸出,驱动坐垫上升;当水压缸连接排水管时,依靠负荷的重力将活塞杆压回缸体,缸体内的水排入水箱,实现坐垫缓慢下降。水压缸的设计要符合产品使用需求,同时要适应城镇自来水系统环境。水压缸的主要设计指标如表1所示。

表1 水压缸的主要设计指标

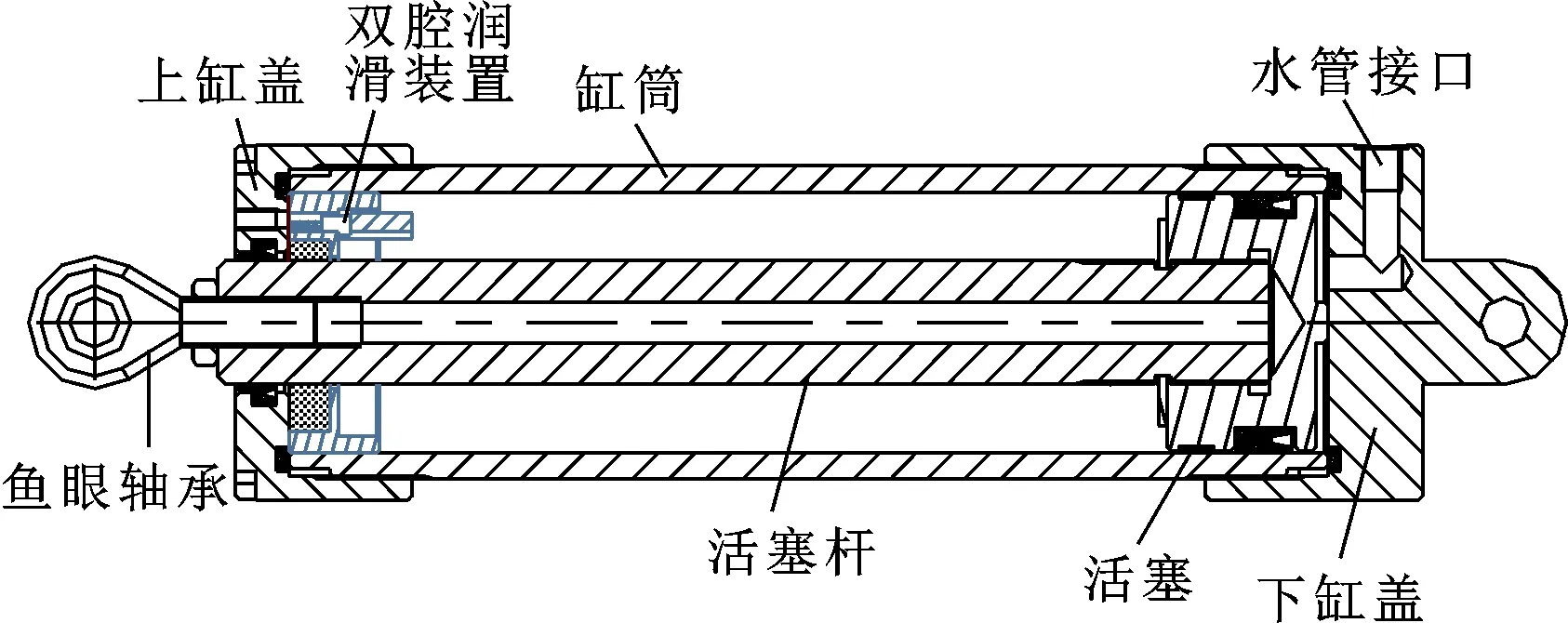

1.1 水压缸结构

水压缸由缸筒、上缸盖、下缸盖、活塞和润滑器等部件组成,如图1所示。上下缸盖、缸筒、活塞和活塞杆选用6061铝合金制造,该型号铝合金具有极佳的加工性能和良好的抗腐蚀性,适合制造具有一定强度要求的机械零件,同时满足产品轻量化的设计需求。

图1 水压缸装配图

缸筒与上、下缸盖采用螺纹直接连接,结构紧凑拆装方便。下缸盖末端设置有铰接孔,侧面开设有3.175 mm(1/8英寸)管螺纹接口,便于连接标准自来水管件。

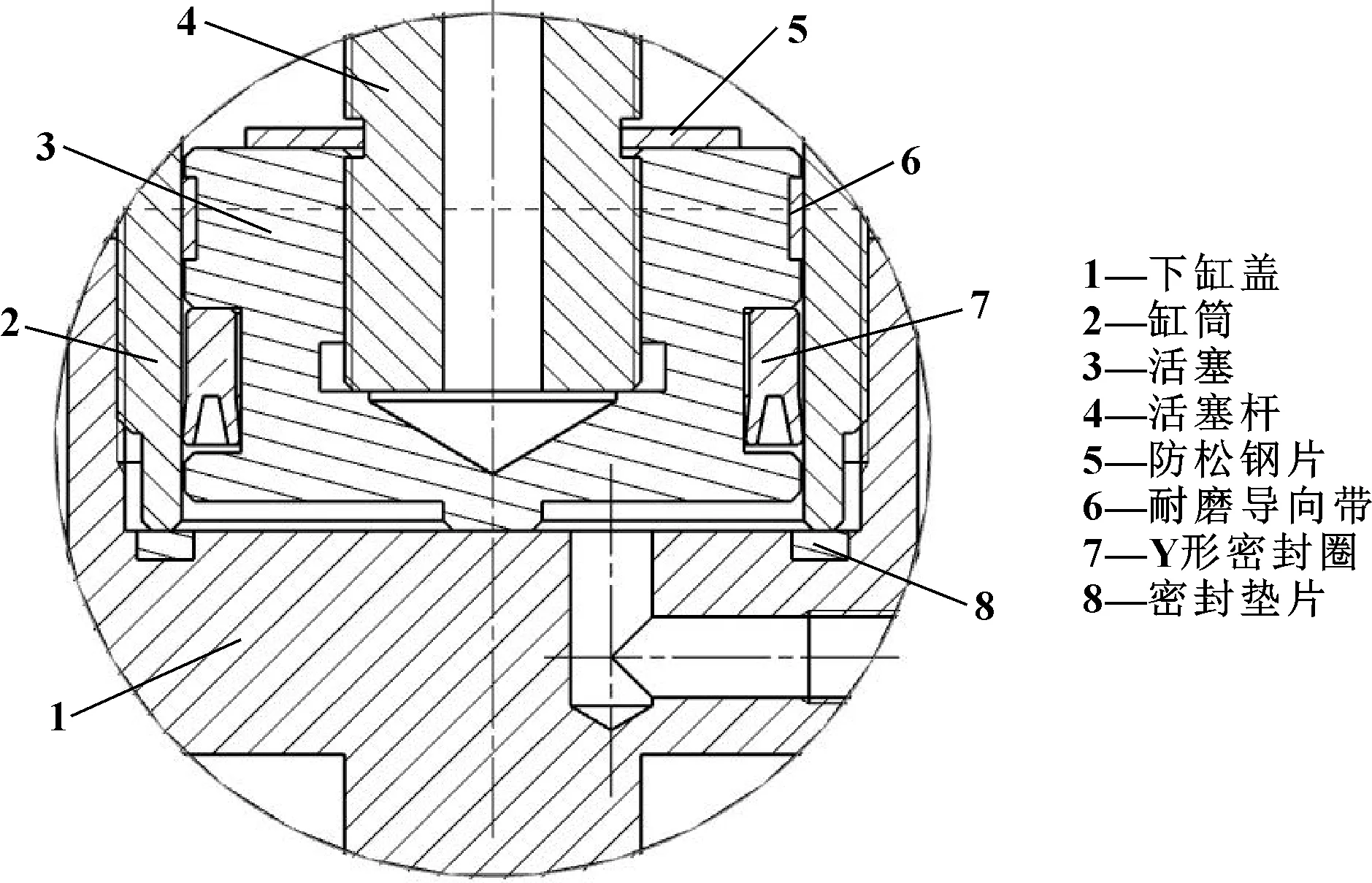

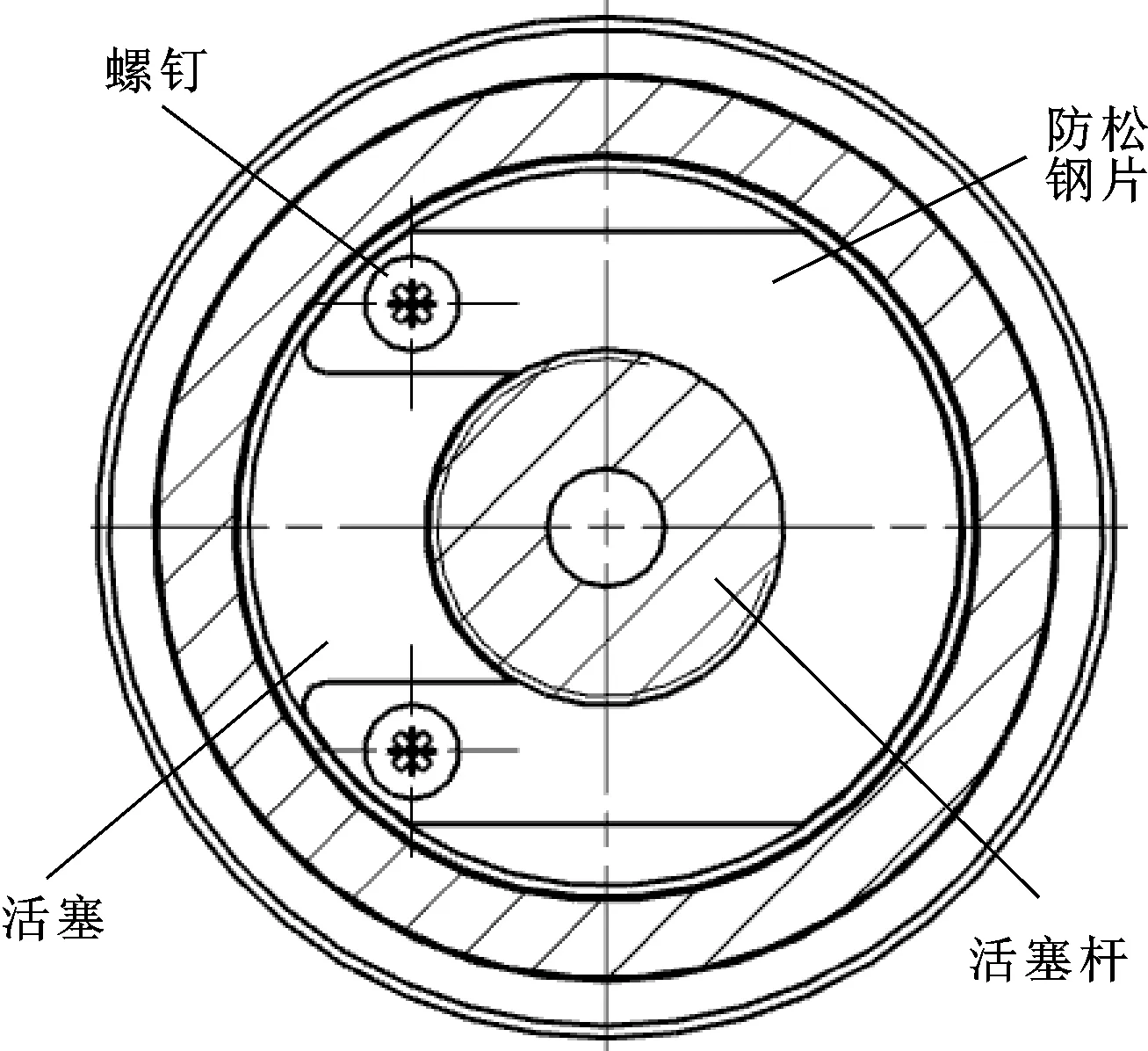

活塞与活塞杆采用螺纹盲孔连接,如图2所示,与液压缸活塞常用的通孔连接方案相比,能有效减小活塞的轴线尺寸,同时节省了活塞杆与活塞间的密封装置,使活塞结构更加紧凑。为了防止活塞杆螺纹连接松动,在活塞杆的下端加工出卡槽,将U形防松钢片插入卡槽,并用螺钉固定在活塞上,起到防松作用,如图3所示。

图2 活塞局部装配图

图3 活塞杆防松结构

在活塞底部设置有3 mm高的圆柱形凸台,作用是使活塞与下缸盖间保持一定间隙,避免活塞底面堵塞进水口。

活塞与缸筒内壁间设置Y形密封圈。Y形密封圈主要用于往复运动的密封,依靠唇边对耦合面的紧密接触,并在水压作用下产生较大的接触压力,达到密封作用。水压缸选用Y形TPU材质密封圈(型号51*63*14),该型号密封圈具有优秀的耐磨性和低压密封性,运行速度不大于0.5 m/s,满足水压缸使用要求。

缸筒与下缸盖间设置硅胶密封垫片。硅胶密封垫片具有良好的柔韧性和密封性,是一种自来水管道接头的常用密封材料。利用缸筒与下缸盖间的预紧力压缩密封垫片,达到密封效果。

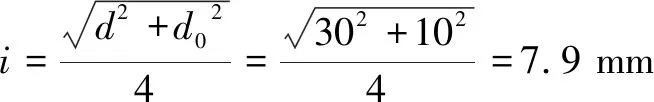

1.2 水压缸结构参数计算

(1)缸筒内径计算

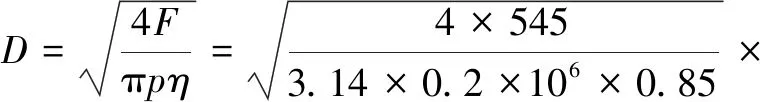

依据住房和城乡建设部发布的行业标准——《城镇供水服务》(CJ/T 316—2009)中第6.2条要求:供水水压应符合CJJ58—2007中第3.1.3条要求,供水管网末梢压力不应低于14 m(约等于0.14 MPa)。通过对206户城市和乡镇居民家庭的供水压力进行实际检测,平均水压为0.33 MPa,仅5户自来水压小于0.2 MPa。根据如厕辅助起身座椅产品能适用于95%的城镇家庭水压环境的设计目标,以及座椅的基础举升力,确定水压缸的工作参数。工作压力=0.2 MPa,活塞杆推力=545 N,载荷率=0.85,水压缸缸筒内径按下式计算:

10=63.9 mm

(1)

将缸筒内径圆整为标准值,取=63 mm 。

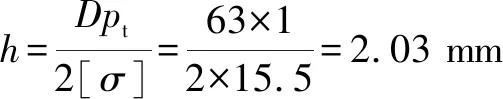

(2)缸筒壁厚计算

根据GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 MPa。实测的城镇居民家庭自来水压力的最大值为0.47 MPa,1.5倍为0.705 MPa,为了进一步提高安全性,将水压缸的试验压力定为1 MPa。缸筒材料为6061铝合金,其抗拉强度=124 MPa,取安全系数=8,则缸筒材料许用应力为

[]=/=15.5 MPa

(2)

缸筒壁厚按下式计算:

(3)

为了提高缸筒的机械强度并降低加工难度,取=5 mm。

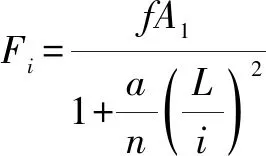

(3)活塞杆稳定性校核

水压缸两端都采用铰链连接方式,工作时承受轴向压力,当轴向力达到极限力后,活塞杆会产生永久性弯曲变形,出现不稳定现象,按下式计算:

(4)

式中:为材料强度实验值,铝合金取50 MPa;实验常数=1/750;活塞杆计算长度=550 mm=0.55 m,活塞杆横截面惯性半径为

(5)

活塞杆截面积为

(6)

将和的值代入式(4)中得=4 207.6 N,当座椅承受1 000 N额定负载时,水压缸推力=681 N,< ,因此水压缸活塞杆的结构稳定。

2 水压缸润滑装置设计

水压缸的工作介质是自来水,水的黏度低将导致液膜的厚度大为减小,使水压元件对偶摩擦副之间难以形成弹流润滑,很容易造成摩擦副表面的直接接触,形成干摩擦,从而引发严重的黏着磨损和疲劳磨损。针对上述问题,为水压缸创新设计了独特的双腔型润滑装置,润滑装置安装在水压缸内部,该装置能够对水压缸的活塞及活塞杆进行润滑,有效降低活塞及活塞杆的运行阻力,减轻密封件的磨损,解决了水压缸因使用自来水介质而存在的润滑不良问题。

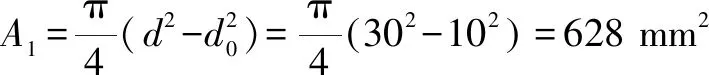

2.1 润滑装置结构

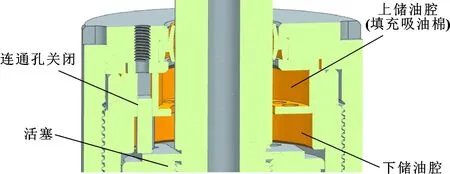

双腔型润滑装置由润滑器、封堵塞和弹簧三部分组成,如图4所示。润滑器中部设置有隔板,隔板上开设有一个中心孔和若干个通油孔,中心孔直径比活塞杆直径大1 mm。润滑装置的局部装配如图5所示,将封堵塞插入润滑器的连通孔,使其能沿连通孔上下移动,再将弹簧放入封堵塞上端的弹簧孔内。

图4 润滑装置爆炸图 图5 润滑装置局部装配

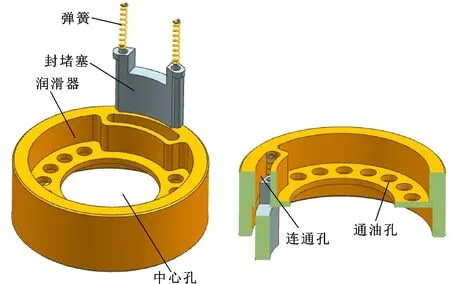

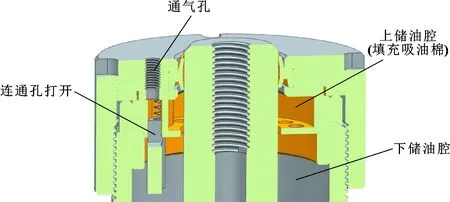

润滑装置安装在缸筒的上端,润滑器的外径与缸筒的内径采用过盈配合连接,如图6所示。润滑器的隔板将水压缸的上腔分割为上、下两个储油腔室,在上储油腔中填充吸油棉,其填充密度能够使吸油棉紧紧包裹活塞杆。润滑器的连通孔与上缸盖的通气孔对齐并连通,用于保持缸体内外气压平衡。弹簧的一端接触上缸盖,另一端给封堵塞施加向下的推力,当活塞没有接触封堵塞时,封堵塞移动到润滑器连通孔的下止点,封堵塞的凹槽与下储油腔形成通道,如图6所示;当活塞向上移动并接触封堵塞时,封堵塞被逐渐推动到连通孔的上止点,连通孔与下储油腔的通道被关闭,如图7所示。

图6 润滑装置连通孔打开状态

图7 润滑装置连通孔关闭状态

2.2 润滑装置的工作过程

首先给上储油腔中的吸油棉注入足量的润滑油,使处于饱和状态,然后给下储油腔注入适量润滑油,油量以活塞移动到上止点时润滑油能基本充满下储油腔为宜。下储油腔的润滑油在活塞与缸筒间形成油膜,上储油腔的润滑油通过吸油棉涂抹在活塞杆上,从而降低活塞的运行阻力,减轻密封件的磨损。

活塞自下而上移动时,弹簧推动封堵塞打开连通孔的通道,使水压缸上腔中的空气经过通气孔排出缸体,同时下储油腔中的润滑油也随活塞向上移动。当活塞接触封堵塞后,封堵塞向上移动逐渐关闭排气通道,防止润滑油外溢,下储油腔中的润滑油通过隔板上的通油孔被挤压进入上储油腔中,补充吸油棉中的油量。活塞自上而下移动时,封堵塞随之向下移动,逐渐打开进气通道,让空气进入缸体,使缸体内外气压保持平衡,同时上储油腔中的过量润滑油也能经过通油孔回流到下储油腔中。

上缸盖的通气孔同时也用于加注润滑油,当缸体内的润滑油损耗到一定量时,可以往通气孔内注油,润滑油则可以经过通气孔进入连通孔,并进入下储油腔,以此来实现润滑油加注。

2.3 润滑油的选择

作为应用于城镇自来水系统环境的水压缸,其润滑油的性能除了要满足活塞润滑需求外,还应具有良好的环境友好性和较长的维护周期。与矿物油相比较,硅油的抗氧化能力强,蒸发损失小,毒性极低,因此能延长润滑油的补充周期,同时不会污染环境,非常符合水压缸的使用需求。

3 结论

使用自来水作为工作介质的水压缸有别于传统的液压缸,在缸体材料、密封结构以及润滑方式上都要针对自来水的特点进行设计。根据自来水系统压力和活塞推力等参数确定了水压缸各零部件的尺寸,通过样机试验(产品委托广西壮族自治区产品质量检验研究院进行性能测试,检验报告编号J21-001575)验证了水压缸设计的可行性,得出的相关结论如下:

(1)选用6061铝合金制造水压缸的主要零件,在保障使用强度的同时能满足自来水环境的抗腐蚀要求;

(2)精简密封结构,使用一只Y形TPU材质密封圈进行活塞密封,既能满足自来水系统压力环境下的密封要求,又能降低活塞的运行阻力;

(3)创新设计的双腔型润滑装置使润滑油能在上下储油腔中循环流动,让活塞及活塞杆都能得到充分的润滑;

(4)为其他以自来水作为工作介质的水液压设备设计提供参考。