行为特征视角下的中学图书馆设计策略研究

文/寿劲秋 华南理工大学建筑学院华南理工大学建筑设计研究院有限公司 高级工程师

张雅怡 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

林师弘 华南理工大学建筑学院华南理工大学建筑设计研究院有限公司 工程师(通讯作者)

引言

图书馆是中学校园教育教学和教育科学研究的重要场所[1],是中学生自我求知与素质转化的重要空间载体。然而经调查发现,约76%的中学生每周访问图书馆的次数不超过2 次[2]。中学图书馆未得以充分使用已是目前较普遍的现象。在各类存在的表象问题之下,制约使用意愿的深层内在矛盾或许为:在校园规律化的管理模式、学习压力的时间统筹等因素交织下,处于自我确立心理发展特征期的中学生表现出了多元化认知与个性追求,对图书馆的使用便捷性、功能复合性、空间体验性等提出了新的需求。

1 中学图书馆存在的主要问题及分析

1.1 主要表象问题

1.1.1 冷落的功能区位

在较多中学校园设计中,图书馆的规划区位往往独立于日常学习与生活空间设置,即便有时成为校园主轴的标志节点,但在规律性学习作息的在校时间中,可自由支配的使用参与时间不足,学生基本在教学与生活空间之间钟摆转换,断裂了与图书馆的空间联系,因而降低了对图书馆的使用频率。

1.1.2 忽视的功能配置

中学图书馆的内部功能配置基本以《中小学校设计规范》为依据,又经常受限于校园建设规模总量的考虑,在追求升学绩效的趋从下,学校的决策者往往倾向将更多面积空间使用在与教学紧密相关的功能单元,因而图书馆低限配置的藏阅单一功能无法成为中学生多样性求知需求的吸引。

1.1.3 空间体验的不足

不断提升的物质生活环境富足了当代中学生思维拓展的视野基础,也提升了对空间环境的品质需求。图书馆空间体验感的缺乏与中学生探奇心理的偏差也大大降低了对图书馆使用的驱动。

1.2 内在原因分析

校园建筑是学生行为发生的物质空间载体,并以使用的适宜性对行为产生限制与促进的双向直接作用,而行为对建筑的使用同时也具有选择性,决定了参与的意愿并成为建筑功能、空间等组成要素不断更新演进的内在动力。在一定意义上,建筑的活力缘于满足行为需求的平衡与广域,使用者在建筑环境中的行为意愿是否得以满足成为建筑使用中各类表象问题的深层内在原因。

中学生是处于认知发育复杂期的特质性群体,在校园秩序性的行为环境中,中学生在校内主要行为流线的惯性轨迹、生理年龄特点影响下的行为取向、社会认知积累下的行为模式等都表现出一系列较显著的特征,对行为发生的建筑空间也因此具有针对性的需求。图书馆在中学校园中不似教学类建筑具有必要性使用的功能特点,行为需求对于使用意愿的选择性就尤为凸显。关注中学生行为特征,理解行为需求产生的原因也便成为图书馆设计中从根本动因探讨设计策略有意义的思考方式。

2 中学生在校的主要行为特征

2.1 必要行为流线的规律性

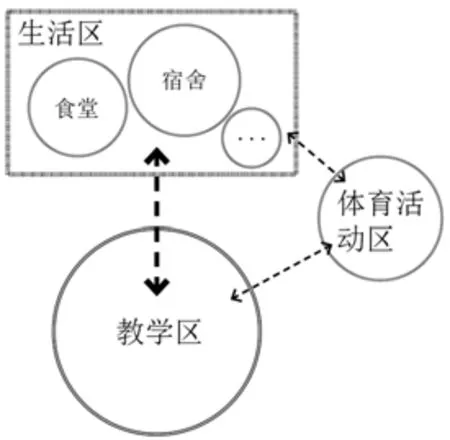

中学校园对学习生活的秩序化管理不仅有利于建立良好校风的整体环境,对于社会性认知逐渐养成期的中学生而言,也是建立集体感、责任感、是非观的辅助教育途径。校园生活的秩序性明确了必要性行为在教学区、宿舍区、体育运动区之间发生的机制,并根据功能区活动停留时间的差异,形成主要在教学区与生活区之间钟摆化的行为规律性(图1)。

图1 中学生主要行为发生场所及关系(图片来源:作者自绘)

2.2 交往空间的短暂聚集性

步入青春期的中学生群体逐渐将对外部世界的好奇转向对内心世界的探索,不断寻找外部世界和内心世界的联系性[3],因其寻求得到他人认同的社会化心理发育,表现出更强烈的交往需求。但普遍较密集紧凑的学习课程,挤压了交往的空间与时间幅度,使更活跃的交往行为经常发生在课时转换之间的,与教学单元临近的,如走廊、休息平台、架空层等分散化的空间场所,形成中学生在日常交往空间中呈现规律的短暂聚集性行为特点。发掘此类交往场所的有效利用性,不仅有利于满足中学生交往的心理需求,也是在校园生活的实际中适应中学生行为特点的空间设计举措。

2.3 行为参与的差异多样性

中学生个体认知活动的自觉性明显增强,表现出行为取向的个性化与多样化。同时,个体认知的建构是将社会认知与自我经验相结合的过程,即:将对社会知识的需要、动机、兴趣、理想和信念充分结合并融入其能力、性格与气质之中[4]。由于个体成长中经验背景的不同,认知的建构体系也因此有着差异。现代素质教育的理念鼓励学生个体认知的培养,从而孕育学生的独立性与创造性。校园建筑作为学生行为发生的重要场所环境,学生行为需求的差异性也对建筑空间提出了多样同步性的设计要求与依据。

2.4 行为环境的感知敏感性

中学阶段是学生观察力、想象力、记忆力、抽象思维能力的快速发展时期。认知视野的逐渐开阔不断激发他们对行为环境的好奇心与求知欲。而中学生又处于探索欲强烈但易退缩怯懦、求知欲旺盛但鉴别能力不足的矛盾性心理发展特点之下,对行为环境最初直观的信息捕捉,特别是视觉心理感知更易敏感地影响到激发或排斥参与意愿的选择判断,也因此在很大程度上决定了行为环境的吸引力。

3 行为特征引导的中学图书馆设计原则

3.1 选址的便捷可达原则

建筑区位在校园规划中交通可达性的便捷程度决定着建筑与校园在空间与功能上联系的紧密程度,也以可接触的频次带动了建筑得以充分使用的可能。中学生在校园的通勤多以步行为主,并表现出必要行为流线较强规律性的特征,合理的图书馆选址能够在考虑功能联系的基础上,方便与学生步行行为流线的规律产生互动,将有助于避免图书馆的规划定位仅关注功能联系或校园的空间形式而造成行为使用的孤立性。

3.2 功能的行为适应原则

中学生在校园学习时间的配置紧凑密集,可自由支配的时间有限并被课程安排分段化,与图书馆使用需较完整时间的沉浸存在现实矛盾。沿用图书馆设计的一般原理,中学图书馆将无法契合学生在校行为特点的实际。因此,应因地制宜地关注中学生课余时间的片段化和不连续性的特点,将图书馆的功能梳理分解以便融入行为时间的特征之中,图书馆也才能具备符合中学生使用的合理性。

3.3 空间的多样性原则

中学生个性化与多样化的价值取向丰富了其认知能力,行为参与的差异性必然对行为环境的空间与功能的形式提出了更多需求。图书馆较单一的藏借阅空间在学生个性思维与交流需求中也会衍生独立空间、小组团讨论空间、可转换的多义空间等方式与空间场景,尊重与顺应中学生行为特征的图书馆空间也因此应变得更为丰富与多样。

3.4 环境的体验性原则

中学生对行为环境的感知敏感性为图书馆空间设计的体验性提供了逻辑依据。吸引感知需求的图书馆环境增强引导了参与的正向选择,通过整体空间情境的塑造,以空间色彩、陈设、围合、构图的感官体验激发学生的好奇心与探索欲,不仅可提升图书馆的空间素质,也从心理体验上增强了参与的吸引力,增加使用时间的停留意愿从而发挥图书馆的内在活力。

4 基于行为特征的中学图书馆设计策略

4.1 必要行为路径的规划定位策略

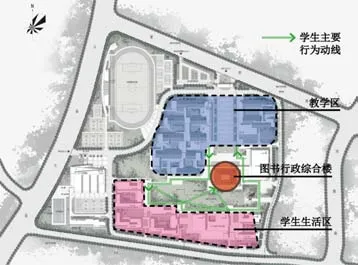

中学生在校内具有相对固定的学习、生活场所与通勤习惯,在行为动线上表现出较强的规律性,行为模式上的捷径习惯在高效时间利用的学习压力下愈为明确。在规划中,将图书馆定位于学生日常必要行为的路径之上,将有助于增加接触的频次,从而促进参与使用的机会。例如,在云浮市云安区鲲鹏初、高级中学规划设计中,将图书馆设置在教学区与生活区之间便捷的主要步行流线之中,图书馆成为学生每日行为路径上的必经节点,紧凑串联了主要功能区与图书馆间的行为联系,提高了图书馆的使用频率(图2)。

图2 云浮市鲲鹏初、高级中学(图片来源:华南理工大学建筑设计研究院有限公司设计方案)

4.2 泛阅览空间的行为外延策略

中学生在课室集中学习的教学模式较为普遍,自由支配的课余时间碎片化与零星化明显,也在一定程度上直接制约了对图书馆使用的可能时间。应对学生的行为特点改变图书馆固有的集中藏阅空间模式,将部分阅览空间延伸融合于学生日常使用频率较高的空间节点,以泛阅览空间的形式,可有助于提升学生阅览频率,改善校园阅览氛围[5],从而发挥图书馆的使用效能。

4.2.1 泛阅览空间的线性外延

将学生课间休息时使用较频繁的走廊、空间联系楼梯等,通过加大空间尺度,配置阅览书籍存放与可停留的座位设施,形成一定规模的线性泛阅览场所,以分布的小规模积聚效应增加空间随时的吸引力与参与性,不仅可扩展图书馆藏阅功能的面积,更重要的是将图书馆功能自然融合于使用时间较长的教学空间而提升使用便利与频率。例如北京君谊中学国际部将入口处设计为楼梯与大台阶、书架的结合空间,不仅丰富了线性空间的层次,还为学生提供了有趣的阅读场所(图3)。

图3 北京君谊中学国际部(图片来源:现代装饰,2020 年04 期55 页)

4.2.2 泛阅览空间的节点外延

校园建筑功能单元间的节点空间用于人流转换停顿与缓冲,相遇频次的交织使这里往往成为学生交往交流发生与汇聚的场所。将阅览空间融合于不同尺度的交往节点创造了自发的阅览契机,也为交往拓展了激活思维的信息动力。例如葡萄牙EB2 中学在室外架空层处设计了不同尺度的、开放的小节点空间,为学生的交流和阅读提供了自由随机的空间。架空层设计了带有采光井的凹墙部分,可以用作上下学的等候停留区域[6],同时为学生阅读提供了必要的采光,阅读学习空间在光影变化中有趣而舒适(图4)。

图4 葡萄牙EB2 中学(图片来源:参考文献[8])

4.3 功能拓展的集约复合策略

在中学建筑规模的指标平衡中,特别是对于公办中学而言,图书馆的建筑面积在可行性研究阶段大多依据现行中小学设计规范为限定标准。有限的面积指标框固了图书馆功能拓展的灵活性,集约复合的功能利用成为较有效的解决途径。

4.3.1 功能并置复合策略

对于建设规模相对紧张的中学,将分散和相近功能属性的建筑单元加以并置,一方面可将分散的同质单元整合为更大的规模而增加集合效应的灵活性,如对于初中部与高中部合建的学校,合置的图书馆功能减少了交通及辅助功能的重复建设,而可将更多面积用于职能功能的发挥与拓展;另一方面将校内公共属性的建筑单元与图书馆集合设置,如行政办公、展览馆等,可共享并提升多功能室、报告厅等功能单元的使用效率,从而集约资源的利用,也可缓解图书馆功能发挥的面积局限。例如,在云浮市云安区鲲鹏初、高级中学项目设计中,将初高中图书馆、自主学习室、校展览馆以及行政办公用房复合为综合建筑体,整合校内公共资源已达到便捷利用与高效使用。

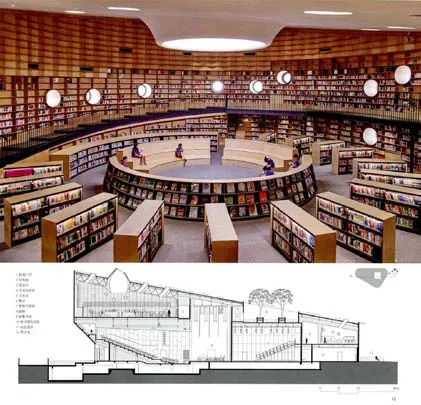

4.3.2 功能衍生复合策略

理想的图书馆不但要满足最基本的借阅功能,更应符合当代中学生行为需求的实际,并在功能配置的多样性上加以优化。据统计,除了借阅之外,自主学习、查阅电子资料、多人研讨、社团活动与休憩等也是当前学生选择前往图书馆的主要目的[7]。由此也会衍生出新的附属功能以满足学生多样化使用的行为预期,如自习室、展厅、公共研讨区、咖啡吧等,为学生带来更为丰富的阅读体验。例如上海青浦平和双语学校在图书馆设计中,除了多种形式的藏阅功能外,还复合了学生舞台、黑匣子剧场、咖啡厅、屋顶花园等功能,使图书馆成为汇聚学生学习、交往的综合中心,提升了图书馆的内在活力(图5)。

图5 上海青浦平和双语学校(图片来源:时代建筑,2021 年03 期89 页)

4.4 个性相宜的空间塑造策略

中学生处于心理与认知加速发展的时期,其求知欲与探索欲在物质生活日益提升的基础上尤为凸显地表现出对空间品质的视觉体验要求与个性追求,对环境品质感知的敏感性也成为影响学生参与意愿的重要吸引力因素。

4.4.1 视觉体验的色彩引导

中学时期是色彩感知力发育较快的阶段,不同颜色所产生的心理行为反馈也更为敏感。在图书馆不同阅读模式的空间中,以相宜的色彩进行视觉区域引导,有利于激发学生参与体验的兴趣,并丰富了空间的活力。例如北京景山学校图书馆通过色彩自由区分相应功能区域,并以冷暖考量的色彩搭配塑造出完全不同的空间性格和阅读氛围,提升学生的阅读体验。

4.4.2 参与体验的场所营造

场所的空间吸引力缘于体验者参与过程的心理满足。图书馆不同功能空间的场所性格也以体验者与空间场景的行为对话影响着参与的意愿。因此,图书馆中个人空间的私密独立性、小组空间的活跃自由感等都需要不同材质、光影、氛围等的空间模式营造,以成为与相应功能行为适宜匹配的体验节点。如在北京大学附属中学北校区的图书馆改造设计中,个人学习区的座椅利用竖向置物架动静分隔,形成私密性的独立环境;小组活动区则采取了加宽梯级的自由交流方式,并辅以通高空间与景观窗,差异化的空间体验分类了学生个性化的行为模式,形成了各得其宜的场所氛围(图6)。

图6 北京大学附属中学北校区图书馆改造项目(图片来源:城市住宅,2021 年09 期25 页)

结语

中学图书馆在中、高考的现实教学竞争与压力下,往往被挤压为一处按办学评估达标要求配置的功能区,而失去了应有的功能重视,忽视中学生特有行为规律的建设也会使图书馆缺乏吸引力而无法真正起到教育装备和育人功能的重要教育职能。关注与理解中学生行为需求和行为特征,使建筑场所与使用者成为能动性的交替关系,有助于激发图书馆应有的活力,也有助于为中学图书馆的不断优化演进提供有针对性的策略依据。