何以为“家”?西江苗寨居民家屋空间的旅游实践

蔡 溢,杨 洋,廖婧琳,马茂丹

(1.贵州财经大学工商管理学院,贵州贵阳 550025;2.贵州师范大学国际旅游文化学院,贵州贵阳 550025;3.厦门大学管理学院,福建厦门 361005)

引言

20世纪80年代以来,旅游业逐渐成为我国西部地区特别是旅游资源富集的民族村寨实现脱贫致富的有效路径,其推动了当地人口回流、居民增收和文化传承,成为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要行动轨道,具有重要的现实意义。但是,作为现代性的重要同盟军,旅游发展不可避免地引致村寨生产生活空间超载、空间扩张与功能置换、地方景观异化等诸多问题,家屋作为村寨最基本的空间单元也深受旅游影响。当资本由宏观村寨渗透到微观家屋,居民逐渐依托家屋开展旅游实践,家屋迅速融入跨文化对话的语境,其原有的私密性和排他性被打破。同时,在多元利益主体介入下,家屋不断地被想象、营造与建构,家的感觉成为旅游村寨的卖点,家屋由相对单一的生产生活型空间演化为多重功能的商业型空间,并在多维空间尺度上呈现复杂的地方意义。

当前,学界已围绕“访家旅游”、“第二居所”和“商业性家”等“家”的有关话题进行了讨论,但“家”通常只作为上述研究的背景而非核心话题,其物质、社会和情感空间的多元内涵并未呈现,研究多从社会建构视角出发,侧重于对家屋内部关系的质性阐释,对多维空间的探索和定量刻画明显缺位。在民族旅游领域,学者关注到宏观社区居民对“家”外在形式的理解和感知及其生产生活空间的变化;但当“家”的研究逐渐转向微观视角时,对旅游情境下家屋空间的剖析仍然不足。在强调主客互动的商业家屋研究中,研究对象多以游客为主,居民处于缺场地位,作为家屋日常实践与意义建构的主体,居民应赋予更多的关注。同时,处于不同旅游发展阶段的民族村寨,在内生发展驱动和生产要素组合等方面存在差异,这使得家屋空间实践及其地方嵌入也呈现异化,进一步引发我们对“何以为家”话题的思考。因此,从静态的、封闭的家屋空间中解放出来,在宏观村寨空间重构视域下审视微观家屋空间实践,不仅可以客观、生动地呈现微观家空间对旅游影响的响应,还能为民族旅游村寨社会文化变迁研究提供新的切入点。然而,现有研究较少从宏观和微观尺度关联的视角解析家屋空间实践。

由此,本文围绕“家”的地理学视角构建分析框架,以贵州西江苗寨群落为案例,运用空间句法和定性研究方法,对“民族旅游村寨居民家屋空间生产实践的过程与逻辑”议题展开研究,重点讨论如下内容:村寨居民家屋空间由哪些维度构成?不同旅游生命周期的家屋空间旅游实践有何区别和联系?家屋空间的旅游实践过程和逻辑如何?对居民而言,何以为家?上述问题的回答将为民族旅游村寨社会文化可持续发展提供实践指导。

1 研究综述与分析框架

1.1“家”的地理学视角

“家”是人们日常居住的地方,也是透视人地关系的微观空间,可从人文主义、结构主义和批判主义3 种视角进行解读。首先,人文主义认为,“家”是宇宙和世界的中心,饱含了安全、私密和理想;作为人类存在的参考和地方意义的来源,“家”帮助主体获得强烈的情感体验,其形成是内生的。其次,在结构主义看来,“家”的构成和表征是由资本生产与再生产及其裹挟的权力几何学所决定的,既是包含了现在和未来的复杂地理产品,也是社会关系动态建构和复制的场所,“家”的形成是外生的。最后,批判主义认为,家不仅被动受到性别、阶级和身份等治理实践和社会政治趋势的影响,而且还是公共和私人空间的重要组成部分,其本身也跨越了多个尺度。总之,“家”作为物质、社会、情感以及政治、权力、身份交融的空间或地方,既是物质的,也是符号的;家可以是建筑,也可以是想象。所以,“家”的生产实践为窥探人地关系动态发展提供了以小见大的视角。

1.2 研究综述

旅游领域对“家”的研究主要涉及宏观和微观两个视角。宏观视角以“访家旅游”和“第二居所”为研究话题,涉及身份实践、影响因素和体验等内容。例如Marschall、Hung 等发现,社会资本在跨国移民“访家旅游”的出行决策中有重要作用,记忆和对比巩固了移民访家的经历、归属感和身份认同。Müller 认为,尽管“第二居所”作为旅游移民的国际现象已被大量学者所关注,但其维持家庭根基和传统的重要作用却被忽略,研究需要跳出对宏观社会、经济和政治的抽象分析,转向情感、身份认同、家庭观念等非表征因素的研究。

微观视角关注到“商业性家”和旅游对家屋的影响。一方面,学者通过定性分析或定量测量,对家的感觉、真实性遭遇、服务期望和享乐价值等话题进行了研究。具体而言,在商业性家中,家的感觉包括物质、空间、社会、情感及热情好客等维度;主客真实遭遇是客人体验或享乐价值实现的重要维度,对满意度和忠诚度有积极影响。受家庭环境的影响,主人觉得有必要对客人表现出欢迎、好客的行为,而客人在厨房、浴室等共享空间的体验使得这种临时居住熟悉得像“家”一样。另一方面,旅游对目的地家屋影响关注到女性赋权、家庭分工、地位与角色、家空间重构、主客冲突等内容。研究发现,旅游影响下,传统家庭结构、夫妻权利、亲属关系等发生改变,家庭从单一性向复杂性迈进;在主客地位和权力认知差异的影响下,“家”空间内部社会关系更为多元和复杂[9,42]。

尽管学界对“家”的相关议题进行了广泛探讨,但多数研究仅停留在位置、设施、清洁度等物质层面,家的物质空间形态以及家的社会空间和情感意义等内涵并未呈现。研究侧重于对空间内部社会关系进行质性解读,对多维空间尺度视角下家屋物质空间形态及其更广泛空间关联缺乏探讨。据此,本研究拟在定量分析基础上,结合定性阐释,对旅游情境下家屋空间实践的过程和逻辑进行深入探索,以丰富旅游情境下家空间的研究。

1.3 研究分析框架

首先,家屋是一个融合了物质、社会和情感的多维空间,表现为:(1)家屋囊括了物质空间形态、功能、组织关系、大小和数量等内容,它们是家屋空间社会和情感属性形成的基础;(2)作为社会生产的空间,家屋与更广泛的空间之间有着根本的联系,是被流动的社会关系所建构的,并通过家屋内外关系和家庭角色等表征;(3)家屋意味着安全、亲密和养育,因而是饱含人们日常生活经验与意义、记忆与怀旧、身份与认同等情感的实体空间或“仓库”,经由景观、文本或符号等社会文化表征,主体在家屋空间内经历强烈的情感体验,具有重要的情感意义。

其次,旅游发展背景下,空间生产成为不同生命周期旅游地、不同尺度下人地关系演化的重要动力和表征。作为“身体-家-社区-地方-区域-国家-全球”层级中的重要尺度,家屋的实践既与宏观大尺度空间演变并置,也与中、微观尺度空间交互或叠写。因旅游发展程度不同,无论是大尺度旅游地区空间演化,还是中尺度社区空间生产,乃至微观建筑空间重构,家屋空间演化在旅游地不同生命周期表现出特有的过程与规律;同一尺度内部(如行政单元)空间实践存在差异化的生命周期特征,且家屋空间在生产、占有和消费等关系上也呈差异化的生命周期特征。

综上,构建本文分析框架(图1)。一方面,家屋空间与时间总是交织在一起,是一个来来去去、生与死、迁入与迁出、物质腐烂与修复的地方,始终意味着变化和流逝,是历时性的变迁。另一方面,家屋不仅仅是单体建筑,也是跨越了多个尺度的空间;从旅游地生命周期来看,同一尺度内的家屋空间生产与实践也存在差异,并通过物质、社会和情感微观空间实践表征。因此,家屋空间也是共时性的建构。

图1 研究分析框架Fig.1 The research framework

2 研究设计

2.1 研究案例地

本文以贵州西江苗寨群落为案例地。经过30余年的旅游发展,西江苗寨成为中国典型的民族旅游村寨。旅游发展前,西江苗寨群落各村寨均属于相对封闭的自组织系统,发展程度较为接近。自2008年确立政府主导型的旅游发展模式后,村寨间原本均衡发展的态势被打破,表现为部分村寨迅速融入全球化的时空体系,旅游发展呈爆发式增长态势,家屋空间急剧重构。另一部分村寨由于参与旅游的时间或程度不同,家屋空间变化并不显著,仍为传统的农耕生活状态,西江苗寨群落旅游空间演化呈现出明显的“核心→过渡→边缘”的时空圈层特征。就不同村寨居民而言,家屋的内涵和意义差异较大。这为本文共时性研究提供了较为理想的案例。

为反映共时性下不同旅游发展阶段村寨群落家屋空间的生产过程,本研究在旅游发展现状、前期调查和相关研究的基础上,选择处于相同文化背景但不同发展阶段的村寨作为案例点:选取位于景区外围并且传统性保持较好的M村,对应旅游探索期;选取距离景区较近且受到旅游辐射影响的G村,对应旅游发展期;选取景区内区位较好的N村,对应旅游成熟期;此外,选取景区内区位较差的D村,为丰富研究结论提供可能。上述4 个典型村寨在旅游地空间演化形式上分别对应家屋空间的过去和现在。

2.2 研究方法与数据收集

2.2.1 空间句法

空间句法(space syntax)是一系列研究空间组织、关系和逻辑的理论和方法。Hillier 和Hanson认为,房屋、街道和城市等人居空间的运作蕴含了内在的社会逻辑,空间的组织和关系会对主体活动的方式和强度产生影响;因此,空间不仅是社会经济活动的背景,也是社会经济活动的重要组成部分。空间句法强调从整体角度来分析空间形态,通过关联空间和社会、挖掘建筑形式与社会功能之间关系来理解空间配置逻辑、形成过程和社会意义。在旅游领域,空间句法已运用于城市、古镇、景区、街区等大中尺度空间研究,但鲜有针对微观家屋空间的研究。本文参考相关研究,选取如下指标。

(1)连接值(connectivity value,CV)。连接值用于描述家屋局部空间的渗透性和可达性数值,表达在全局空间系统中与第个局部空间相交的空间数量,计算公式为:

其中,H为局部空间和之间的关系,当两者相交时,H=1;不相交时,则H=0。

(2)深度值(depth value,DV)。深度值表示家屋空间中某一局部空间与其他空间在拓扑学意义上的最短距离,主要用于观察邻近空间的相互关系及私密性,本文采用平均深度值,其计算公式为:

其中,d为凸空间到所经历的步距,当=1为最短步距,且不等于。

(3)整合度(integration value,IV)。整合度用于反映空间的可达性,是描述建筑整体结构特征的重要指标,表示家屋局部空间与其他空间的集聚或离散程度,在计算中,整合度值由平均深度值标准化后得到,其剔除了凸空间数量对平均深度值(D)的影响,整合度值的计算公式为:

其中,为了使参数正态分布,RA为D归一化的结果,RRA为使用D进行二次归一化的结果。

2016 年7 月—2019 年6 月,课题组成员先后6次对西江苗寨进行调研,结合研究所需,在M 村、G村、N村和D村4个典型村寨中分别选定1户典型家屋(共计4 户),并将其作为研究对象。为获取空间句法分析所需数据,于2019 年5 月对选择的4 个典型家屋的基本结构与功能布局等基本现状进行现场手绘。同时,借助Auto CAD 平台,将手绘图转换为量化研究所需的电子示意图,并将形成的案例“.dxf”格式文件导入空间句法软件Depthmap 进行运算。

2.2.2 定性研究方法

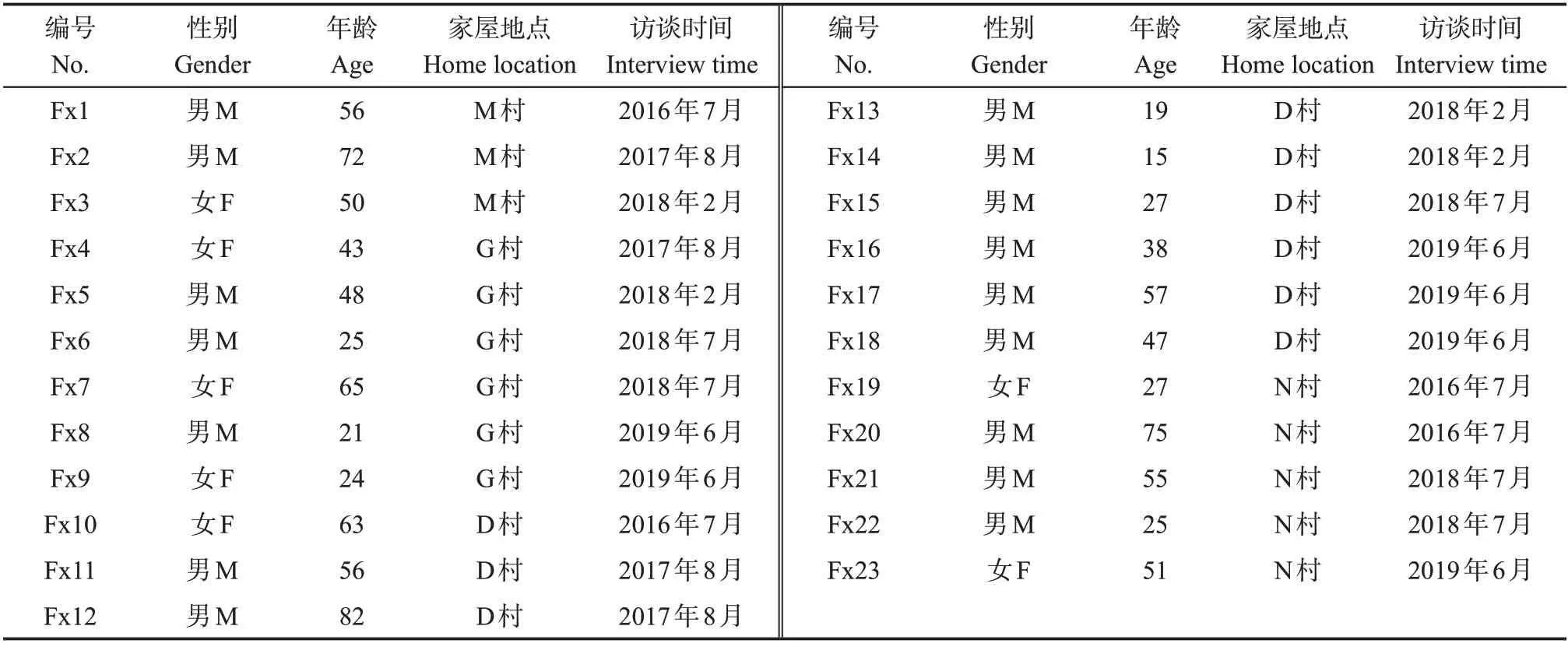

(1)访谈法和参与式观察法。在进行家屋物质空间调研的同时,研究者通过访谈和参与式观察等方法获取研究所需的一手资料,以辅助空间句法研究。研究者告知4户家屋内居民调研目的并获得允许,通过多次深入访谈和观察,理解不同主体对旅游与家屋实践的认知和情感。访谈均采用半结构化形式,题目如:“家屋某一空间旅游前后的用途”“您的亲戚关系和邻里关系怎么样”“您平时喜欢待在家里哪个地方”“家屋对您来说意味着什么”等。研究者在与受访者交流中逐渐渗入问题,并根据受访者的反馈进行追问,以获取更为丰富的开放性资料,单户访谈时间为30~60分钟。为提升研究信度,调研采用滚雪球方式,直至访谈信息饱和。其间,研究共获取有效访谈对象23 个,编号为Fx1~Fx23(表1)。结合参与式观察进行记录,最终将访谈资料、观察记录及图片整理为所需文本。

表1 深度访谈对象基本信息Tab.1 Basic information of the subjects of in-depth interview

(2)文本分析法。研究者采用文本分析法对整理好的文本进行归类、迭代和总结,并重点阐释家屋空间生产实践背后的内涵和意义,以解决空间句法在分析家屋空间生产中视角单一的问题。依据分析框架,本文从典型家屋居民的空间体验和使用、家庭内外部关系和情感意义等方面切入,围绕案例特征,解读家屋空间生产实践中嵌套于家屋形态的深层意义与逻辑,最终延伸、修正和完善分析框架所涉及的理论内涵。

3 家屋空间实践的过程

3.1 旅游探索期:传统型家屋

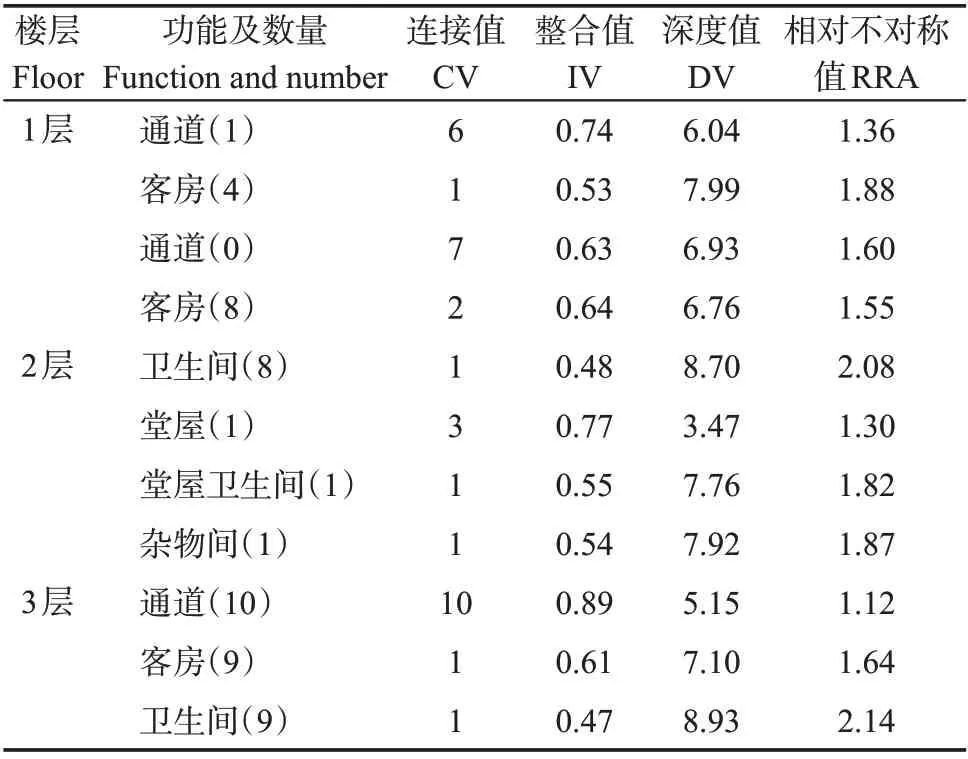

处于探索期的M村位于西江苗寨西北部,距离核心景区14 km,属于西江苗寨旅游辐射的边缘区域,制作银饰和外出务工是村民的主要收入来源,家屋基本传承了传统苗族吊脚楼的基本特征。研究选取的案例房屋建于1972年(图2a),为传统3层木质结构吊脚楼,属于3代扩大家庭,家庭收入以户主销售银饰和子女外出务工为主。(1)物质空间。家屋兼具生产和生活功能,表现为:家屋1层和3层空间功能为粮食堆放,2 层为日常生活空间。数据分析结果显示(表2),CV值和IV值较高的空间处于家屋水平通道的初始端及中端位置,CV 值和IV 值最高的均为堂屋,IV 值最高的空间为厨房和堂屋;堂屋作为家庭生活的中心,对其他空间的聚集性较强,而处于房屋深处卧室的RRA 值较低,私密性较强。(2)社会空间。家屋空间的内部关系为祖孙关系,外部关系则为熟人关系,且家屋与村寨基本自成一体,村寨是广泛意义上的家园,家屋与社区的边界并不明晰,“反正整个村的人我都认识,所以我们出去干农活都不上锁的,有人来我家直接推门进来就行了。”(受访者Fx1)(3)情感空间。堂屋作为日常生活实践的中心,是联结家人记忆和情感重要区域,如处于堂屋中央的神龛、两侧的照片是情感记忆的载体,照片多涉及亲人、家屋和家园有关的活动或节日等内容,这反映出家屋与家园紧密联系,“以前我们早上起来就去上山干农活,现在早上起来我就打银饰,老伴就是做农活或者刺绣。”(受访者Fx2)

图2 不同旅游发展阶段家屋景观Fig.2 Landscape of home space in different tourism stages

3.2 旅游参与期:过渡型家屋

处于参与期的G 村位于西江苗寨北部,距离核心景区3 km,属于旅游发展辐射的区域。务农、外出打工和旅游接待是居民主要收入来源。节假日或旅游高峰期间,G 村会受到核心区游客外溢的影响,在边缘区基础上,形成了因旅游波动影响的过渡型家屋。研究选取案例房屋修建于1978 年(图2b),属于三代同堂家庭。案例家屋于2010 年在政府的引导下进行翻修,以接待节假日核心区外溢游客。2010年以前,家庭收入多以务农为主,此后,收入来源以闲时务农、旺季接待、淡季旅游务工等形式为主,兼业现象显著。

(1)物质空间。家屋物质空间由单一的生产、生活功能逐渐转变为生产、生活及旅游接待的多元功能,家屋空间数量增加,如1 层空间改建为卫生间,2 层空间兼具日常生活和旅游旺季的商业接待功能,3 层空间逐渐置换为谷仓和客房的混合空间。表2 显示:通道空间为CV 值最高的空间,其次为进门通道和堂屋;IV值最高的空间为具有通道功能的阳台,其次为杂物间和堂屋;与之相反,卧室及客房为IV 值最低的空间,这类空间深度值高、私密性强。家屋中部和右侧的RRA值高于平均值2.24,说明空间隔离性强。(2)社会空间。主客关系与家屋空间内的双横向夫妻关系、祖孙关系和亲子关系开始融合,社会空间关系进一步丰富,“在七八月份,重庆和四川游客会来村里避暑,住上一两个月,我们做好饭,他们就和我们一起吃。”(受访者Fx4)但家屋与社区关系有生疏化趋势,“现在大家都出去上班了,各忙各的,很少走家串户、吹牛了,村里没剩多少老年人了,年轻的人都去打工挣钱了。”(受访者Fx6)(3)情感空间。家庭成员日常实践的物品或照片承载了较多的情感意义,“我们家的柜子在很小时候就有了,好像是我妈妈去买的,用很久了,都舍不得丢,以后就没有这种古董了。”(受访者Fx9)成员对节日的记忆和体验仍然以情感联结为主,但逐渐融入对旅游影响的认知,“我们这里过苗年很热闹,跳芦笙,很开心,现在过节,人来得很多,我们收入也高了。”(受访者Fx7)此外,联结和反映家人记忆和情感的部分重要景观逐渐消退,如多数家屋并无显著的祭祀空间,只在重要节日供神或供祖,情感空间外显性削弱,“我们建房前会有一些祭祀的仪式,烧香烧纸、杀猪,这能保佑身体好啊。”(受访者Fx6)

表2 传统型家屋和过渡型家屋空间句法指标Tab.2 The index of space syntax of traditional home and transitional home

3.3 旅游发展期:融合型家屋及商业型家屋

处于旅游发展期的D 村和N 村位于核心区内部,与探索期和参与期的村寨相比,旅游是居民收入的主要来源。除了前述两种类型外,出现了游客与家庭成员深度互动的融合型家屋,以及完全商业化的商业型家屋。

3.3.1 融合型家屋

案例位于D村,为4代同住的扩大家庭(图2c)。自20 世纪90 年代以来,家屋物质空间演化经历了木质、砖木以及砖木混凝土结构3个阶段,建筑形式也由3层逐步扩增为4层。案例家庭收入以务农和旅游等方式为主。由表3 可知:(1)物质空间。1 层和2 层空间原本为牲畜饲养的空间,现分别改建为旅游客房和儿子婚房;3 层为日常生活和旅游经营空间,其中,堂屋左侧卧室空间改造为经营用的苗族刺绣坊,其开放度增强,私密性降低;4 层谷仓空间则改为客房和卧室融合的功能空间。具体来看,通道是CV值和IV值最高的空间,堂屋、厨房和刺绣坊等空间次之。卫生间和卧室的DV 值最高,空间的RRA 值也高于家屋整体平均值,说明可达性较弱,但私密性较强。刺绣坊的IV值由原来的0.40提升到0.50,可达性增强,整合作用提升;卧室的RRA值为1.98,低于本层RRA 均值,其私密性受刺绣坊开放性增强而影响。

表3 融合型家屋空间句法指标Tab.3 The index of space syntax of integrative home

(2)社会空间。随着旅游影响的深入,稳定的主客关系嵌入空间内部,家屋社会关系逐渐由纵向父子关系变成多重纵横向关系,“有些朋友来我们家住了,说下次还来我们家,说我们家做的饭菜很好吃。”(受访者Fx15)同时,原本的熟人社区关系变得复杂。“邻里之间因为田土矛盾争吵纠纷很多,以前大家多占你一点田土没关系,现在因为多占了一点点,就连亲兄弟也会为此争得脸红脖子粗。”(受访者Fx16)(3)情感空间。家屋祭祀物品的摆放位置由以往堂屋正中央转换到房屋顶部区域乃至取消,祭祀空间的隐蔽性增强,“一般就在堂屋嘛,但现在发展旅游了,你看我那上面还有小竹子,那些就是供奉老人的地方,逢年过节就会在左边或右边角落那插上秧苗。”(受访者Fx18)照片仍然是建构情感意义的重要载体,“相框中那3张照片中的同一个小孩是我现在抱着孙子的爸爸,就是下面穿红鞋的这个,当时是我抱着照的相,现在这个小孩都30岁了,时间太快了。”(受访者Fx11)另外,刺绣被赋予了较多情感意义,“通常,我就是自己缝缝补补一点给女儿做嫁妆啊或自用,绣这些东西都是花很多时间的,那些老衣服更不要说了,绣一件就要1年左右时间,如果有时间绣的话最短也要7~8个月。”(受访者Fx10)

3.3.2 商业型家屋

案例位于N村,属于单身家庭类型(图2d)。家屋为户主2005年修建的3层木质吊脚楼,后因旅游需要于2010年增加卫生间,家庭主要收入来源为经营客栈。由表4可知:(1)物质空间。家屋1层由牲畜空间变为客房,2 层的卧室、厨房、杂物室等空间全部转变为客房,户主仅留1 间卧室自用,“我父母和成家的弟弟一起住,我还没有成家,目前住在二楼最边上的那个房间。”(受访者Fx15)以往连接家屋内外的空间由厨房变为接待前台,3 层由谷仓变为客房,房屋数量增加,“因为我们这个房子以前没有设计卫生间,都是用旱厕,现在是为了方便客人,否则游客来没卫生间用。”(受访者Fx14)通道空间的CV值和IV值最高,堂屋以及客房次之;客房及卫生间DV 值和RRA 值较高,空间私密性强,可达性弱。(2)社会空间。随着家屋功能向商业化转变,主客关系取代亲人关系成为空间的主导关系,家屋外部关系在保持一定的亲朋关系时也逐渐多元。此外,家屋与外界之间出现了隔离的防护栏,形成明显的边界。(3)情感空间。堂屋左右两侧的照片由节日、家庭成员和社会关系等内容变为苗寨风情、服饰及长桌宴等旅游元素;同时,家屋的祭祀空间消失,堂屋的装饰按照游客的需求进行装饰,情感表达更加私密。

表4 商业型家屋空间句法指标Tab.4 The index of space syntax of commercial home

3.4 家屋空间实践过程的整合分析

3.4.1 物质空间

(1)探索期→参与期→发展期,随着旅游影响程度的加深,家屋空间数量不断增加(图3)。如对“探索期→参与期”和“参与期→发展期”的案例对比发现,后者空间数量的增加要多于前者。(2)家屋IV 值最高、CV 值最高的空间由通道逐渐取代堂屋(或厨房)。如探索期IV 值最高、CV 值最高的空间处于家屋水平交通的初始端或中端位置,而到了参与期和发展期,以通道为主的空间数量急剧增加,并呈不规则分布态势。(3)家屋空间功能急剧置换,社会空间异化显著。1 层空间由牲畜饲养变换为卫生间(或闲置)甚至客房;2 层空间由居住变化为居住或接待空间;3 层空间由谷仓置换为谷物堆放或客房甚至客房或主客混住空间。可以看出,家屋类型演化呈现出传统型家屋→过渡型家屋→融合型或商业型家屋转变的特征,功能则表现为农业生产→半农业生产→商业空间过渡的特征。

图3 家屋空间旅游实践的过程与逻辑Fig.3 The process and logic of tourism practice of home space

3.4.2 社会空间

一方面,家屋社会空间关系更复杂,出现主客互动为主导的商业型家屋(图3)。游客-居民关系、居民-商人关系不断强化,并融入以邻里关系为核心的社区关系中,亲属关系逐渐弱化,“以前我们的亲戚就会经常来啊,但是现在亲戚都比较忙赚钱,这个社会都是钱比较重要的。全部去赚钱了,基本没人来串门了。”(受访者Fx24)另一方面,家屋内外空间边界逐渐清晰,私密性增强。如探索期的家屋与外界没有显著的边界,村寨家园与家屋一体,而到了旅游参与期,家屋与外部环境的边界逐渐清晰,形成了更多的通道连接空间。发展期的家屋形成了与外界隔离的防护栏,家屋与外界隔离现象更为显著。

3.4.3 情感空间

首先,在家屋功能转换中,情感空间不断生产与再生产。敬酒歌、跳芦笙等传统习俗景观演变成为营利工具,居民与之情感联结强度逐渐弱化,其承载的情感意义不断流变(图3),“以前只有在苗年或鼓藏节才吹芦笙,现在每个农家乐都天天吹,吵死了,他们这样吹也不想一下会不会影响老祖宗。”(受访者Fx22)家屋空间中堂屋、美人靠等场所成为游客休闲娱乐的中心。其次,记忆和怀旧成为建构家屋情感意义的重要途径,情感表达的内隐性增强。研究发现,砍柴、挑柴、捉鱼等日常生计实践频率减少乃至消失,居民与家屋情感联结主要通过记忆和怀旧实现,“‘高山流水’以前是没有的,我们也不弄,长桌宴上,我们这边从左开始喝,另外一边也是,然后喝完又碰杯。就是搞自己的习俗,碰杯酒,手腕喝酒,挺好玩的;特别是自己的女儿、姐姐、嫂嫂回家过年都经常喝的,为了好玩,寻开心、热闹。”(受访者Fx17)照片作为家屋记忆的重要文本和符号,探索期以家庭成员、节日活动及社会关系为主要内容,参与期逐渐融入旅游要素,而发展期则主要以苗寨风光和游客为主题,其承载的情感意义不断流变。而且,家庭照片被当作私人物品收藏起来,情感表达的私密性和内隐性增强,主体的情感认知、内涵及意义不断重构。最后,农耕时期持续的日常生计实践(如喂猪牛马、堆粮食和挑草等)更具碎片化和例行化,取而代之的是旅游生计实践(如搞农家乐、长桌宴和建房等),情感体验销蚀显著。

4 家屋空间实践的逻辑

4.1 资本逻辑:家屋空间的资本化

在传统农耕时期,家屋物质生活资料的生产与居民日常生活分离,家屋与外界的边界较为清晰。当家屋逐渐成为旅游资本循环与积累的工具时,游客-居民关系、居民-商人关系不断融入家屋空间,空间生产呈同质性和异质性并存的特征(图3)。一方面,在资本逐利的驱动下,家屋空间的数量不断增加。课题组调研数据显示,截至2018 年年底,西江苗寨核心区4个村寨的1430余户中就有765个住户直接参与旅游经营,占比53.6%。另一方面,为获取额外利润,外来资本常常运用生产资料或劳动力(如景区歌舞表演)进行空间的异质性生产,旅游业态表征出被建构的地方性,如西江苗寨进行旅游接待的商业家屋中,涉及地方餐饮、旅游客栈、地方纪念品、歌舞休闲娱乐等具有建构特色的地方业态。

4.2 权力逻辑:权力主体的规训

随着旅游的推进,以政府、景区等为代表的权力主体不断运用制度和规范等约束家屋空间的生产实践(图3),“以前我们这里房屋之间还能看到田和树,现在除了房屋还是房屋,今年村里下文件规定下面的房子必须盖成木房,不准盖砖屋,而且严格控制房屋高度。”(受访者Fx18)研究发现,家屋内外部改造在探索期以生活质量提升为目的,而在参与期和发展期,家屋空间的生产实践主要受到外部权力的约束,家屋实践以满足旅游发展或提升经济收入为导向,“如果美人靠不搞玻璃,下雨时,风都吹到屋子里面来了,但是政府觉得弄这个破坏外观,我的房屋文物保护费减少了,但是没办法,游客嫌弃家里面吹风下雨。”(受访者Fx16)

4.3 供给逻辑:社区居民的生产

随着旅游的影响,村寨居民在主客互动过程中逐渐界定出“我者”与“他者”的社会文化位置,其经济理性价值逐渐被激活,纷纷涉入家屋空间的资本实践中,家屋成为具有现代经济价值和意义的生产工具(图3)。在旅游实践过程中,居民根据具体情景而改变实践方式,以应对游客对异质文化的诉求。总之,居民在家屋空间中的体验不断变化,承载于家屋的记忆和情感不断流变。

4.4 消费逻辑:游客的建构

在对西江苗寨地方文化的消费与凝视中,游客基于生产者的表征对空间想象、比对和体验,建构出意象的、真实的地方文化(图3)。同时,为满足游客的消费预期,居民不断推动“文化资源”向“文化资本”转化,将苗寨文化与现代产业结合,再现想象的家屋空间,以满足游客异质性文化消费需求。“说实话,家里现在的装饰,包括墙上挂的照片,都是为了满足游客的需求挂的,如果没有游客的话,我肯定会挂一些自己出去旅游或全家福等家庭照片,这也是没有办法。”(受访者Fx14)

5 结论与讨论

5.1 结论

本研究基于家的地理学视角,通过文献梳理,构建了包含物质、社会和情感维度的家屋空间演化过程分析框架。以西江苗寨群落为实证案例,运用空间句法和定性分析方法,对旅游发展情境下家屋空间实践的过程与逻辑进行深入分析,研究结论如下。

(1)随着旅游发展的逐步推进,家屋空间演化形成了传统型家屋→过渡型家屋→融合型/商业型家屋等不同阶段过渡的特征,家屋空间整体功能呈现由农业生产→半农业生产→商业空间转换的演变过程。

(2)家屋物质空间数量急剧增加,家屋内外通道逐渐取代堂屋成为家屋CV 值最高、IV 值最高的空间,空间分布由规则向不规则演变。从探索期的厨房、堂屋,到参与期的通道和杂物间,再到发展期的通道和堂屋,连接家屋内外的通道空间逐渐取代堂屋或厨房,成为IV 值最高的空间。在探索期,CV值和IV 值较高的空间处于家屋水平交通空间的初始端及中端位置,而到了参与期和发展期,因通道的增加,此情况呈不规则分布态势。

(3)家屋的社会空间不断生产与再生产,家屋社会空间功能急剧置换,空间的异化效应显著。与以往以代际关系、夫妻关系和亲属关系等为基础的社会空间相比,旅游情境下的家屋社会关系类型更丰富,关系程度弱化或强化。例如亲戚关系逐渐弱化,以主客互动为主导的家屋社会关系空间实践明显;游客-居民关系、居民-商人关系逐渐融入以邻里关系和社区关系为核心的关系空间中,并不断强化。

(4)家屋空间所承载的情感意义不断流变。旅游情境下,家屋情感空间的消弭与生产,记忆和怀旧成为建构家屋情感意义的重要途径。随着日常生活和生计体验的杂糅,情感体验空间销蚀,家屋所承载的情感意义不断流变。

5.2 讨论

在全球化快速推动背景下,中国传统乡土社会稳定的地域组织不断解构与重构,乡土社区及其家屋面临着“人走屋空”的衰退困境,中国正从“乡土中国”转向“城乡中国”。旅游业作为化解城乡二元矛盾的有效路径,其实践也卷入了全球、国家、区域、地方等多尺度行动中,导致全球与地方的二元对立关系在偏远地区上演。既有研究多从宏观社区尺度来理解全球与地方的关系,较少从微观家屋空间窥视全球与地方的复杂关系。本文以不同旅游发展阶段的宏观空间为背景,从微观家屋空间出发,在回应学界关于“旅游地空间研究应该更注重微观结构”命题的同时,从宏观空间透视微观空间是对已有研究的补充。尽管西江苗寨居民家屋空间实践有着特殊的地方属性,但作为全球化图景中的一员,其旅游业的运作逻辑及背后的人地关系新特征仍是我国众多民族旅游村寨需要思考的问题。因此,西江苗寨居民家屋空间实践也是认识中国民族地区经济发展和乡村社会转型的缩影。

与西方个人-社会的两极思维模式不同,家是中国社会的基本单元,与之相关的家庭、家族乃至家国概念构成了乡土社会的根基,呈个人-家庭-社会的三维思维模式,家的伸缩性较强。就身处民族村寨旅游实践情境中的居民而言,何以为家?本研究发现,无论是以血缘和地缘为基调的旅游探索期,还是融合了血缘和旅游商业关系的旅游参与期,或是商业契约关系显著的发展期,家屋空间的意义与村寨社区空间乃至更广泛的空间密切关联,家屋空间已完全超越了作为房屋的基本物质范畴,其意义生成依赖个体紧密联系的族群或村落家园,家屋空间意义的建构呈多尺度特征。正如Dovey等所说,家是公共和私人空间的重要组成部分,其跨越了多个尺度,并积极地影响更广泛的空间。

家空间是近年来社会文化地理学关注的焦点,但目前旅游领域家空间的相关研究仍处缺位状态。本研究在空间物质转向和情感转向的背景下,强调对家屋物质空间和情感空间的关注,一定程度上弥补了已有研究的缺失,有力推动了传统人-地关系中对物和情感维度的关注。在方法上,试采用建筑学领域的空间句法来探究家屋空间的旅游实践过程,丰富了相关研究结论。本文研究不足在于案例的数量和多样性有所欠缺;另外,研究仅从共时性角度揭示家屋空间实践的过程与逻辑,因此,未来研究还应兼顾案例的历时性阐释,从而深入探究旅游背景下家屋空间生产实践的复杂机制。

感谢唐雪琼教授、马凌教授、黄潇婷教授和李渊教授的悉心指正!感谢匿名审稿专家对本文质量提升的启发性建议!