河南人口城镇化与产业结构演进耦合协调研究★

麻永建

(河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司,河南 郑州 450044)

1 概述

实现农业转移人口市民化实质上是推进以人为本的新型城镇化,提升城镇化发展质量的重要内容[1]。稳定的就业是农业转移人口市民化的关键,这就要求城镇化发展与产业结构演进具备对应的匹配度,城市需要产业作为支撑,产业需要城市作为依托,城市要在功能和空间上与产业实现融合和匹配。研究人口城镇化与产业结构演进耦合协调关系,对于分析和研判一个地区城镇化的发展质量,进而制定相应的政策,有着重要的理论和现实意义。

国内学者关于城镇化与产业化相互关系的研究侧重于分析两者的理论关系[2]和计量关系[3-5]。对于两者之间匹配度的研究有限,有学者在全国或省级层面对人口城镇化和产业结构的耦合协调关系进行了研究[6-9],但却侧重于复杂指标体系的构建和耦合协调度的测算,缺乏对耦合协调时空发展问题的揭示。县级单元作为我国最稳定的行政单元,以省域为研究范围,县域作为基础研究单元具有很强的现实意义。本文基于物理学中的“耦合协调度”理论和模型,定量测度河南省120个县市区2010年—2020年间人口城镇化和产业结构的协调程度,并利用GEODA和ArcGIS软件对两者间的耦合协调度进行空间自相关分析,从时空角度反映河南省人口城镇化和产业结构的耦合协调发展过程中存在的问题,为制定相关政策提供决策依据。

2 城镇化与产业结构的耦合协调度理论分析和准备

2.1 “耦合协调度”理论模型

基于“耦合协调度”理论,本文通过构建耦合协调度模型分析人口城镇化与产业结构之间的协调发展水平。该模型共涉及耦合度C值、协调指数T值和耦合协调度D值等3个指标值的计算。结合耦合协调度D值不同等级划分标准,最终得出河南省各县市区人口城镇化与产业结构之间的耦合协调发展水平。

人口城镇化与产业结构耦合协调度模型可以表示为:

D=(C×T)1/2。

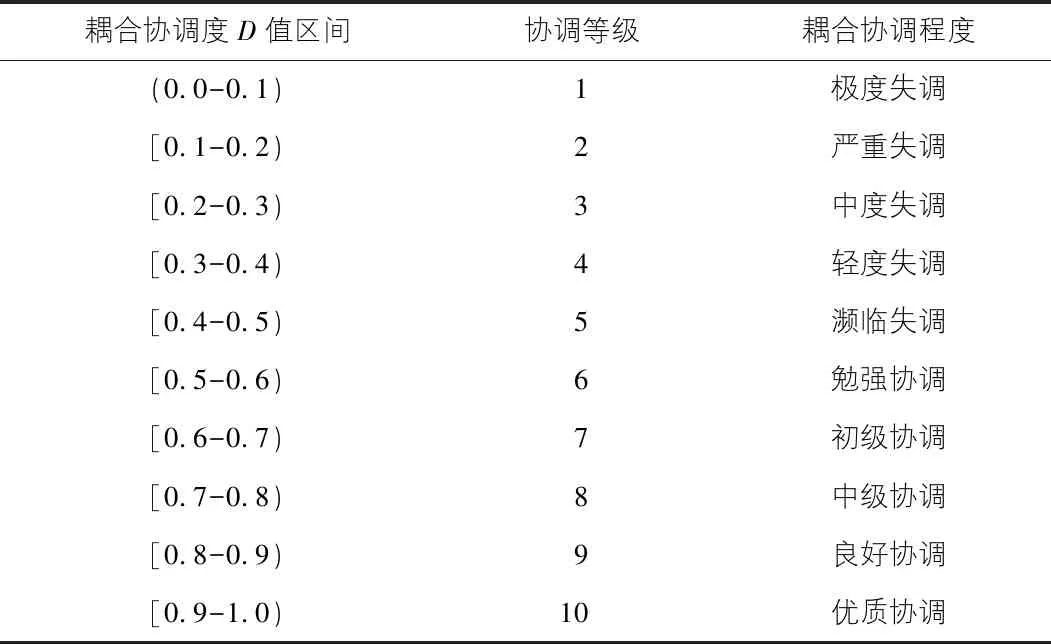

其中,C=2×[(v1×v2)/(v1+v2)2]1/2;T=λ×v1+μ×v2;耦合协调度D值在0~1之间,D值越趋近于1表明人口城镇化与产业结构的匹配程度越高,通过D值可进一步区分出各市县区人口城镇化与产业结构的匹配协调程度。具体等级划分标准如表1所示。

表1 耦合协调度不同等级划分标准

2.2 人口城镇化与产业结构演进的耦合协调关系

人口城镇化发展进程与产业结构演进密切相关,若一个地区经济社会高质量发展,产业结构会随之不断的升级和优化,这既是工业化过程,也是城镇化过程。城镇化和工业化是一对“双生兄弟”,城镇化是工业化的结果,工业化是城镇化的重要内容。城镇化过程中在为第二、第三产业的发展带来大量的农村剩余劳动力的同时,也改变了农业人口的生产和生活方式。两者之间存在着典型的耦合协调关系。

2.3 人口城镇化与产业结构耦合协调度测算准备

为了更加真实、直观、简明地反映人口城镇化和产业结构之间的耦合协调关系,本文直接采用河南省“六普”“七普”各县市的人口城镇化率数据和《河南省统计年鉴》2010年及2020年各县市二、三产业占比数据作为指标进行测度,为了便于分析研究,各地级市市辖区作为一个单元,不再分区。

3 人口城镇化与产业结构时空耦合协调研究

3.1 人口城镇化与产业结构耦合协调度测算

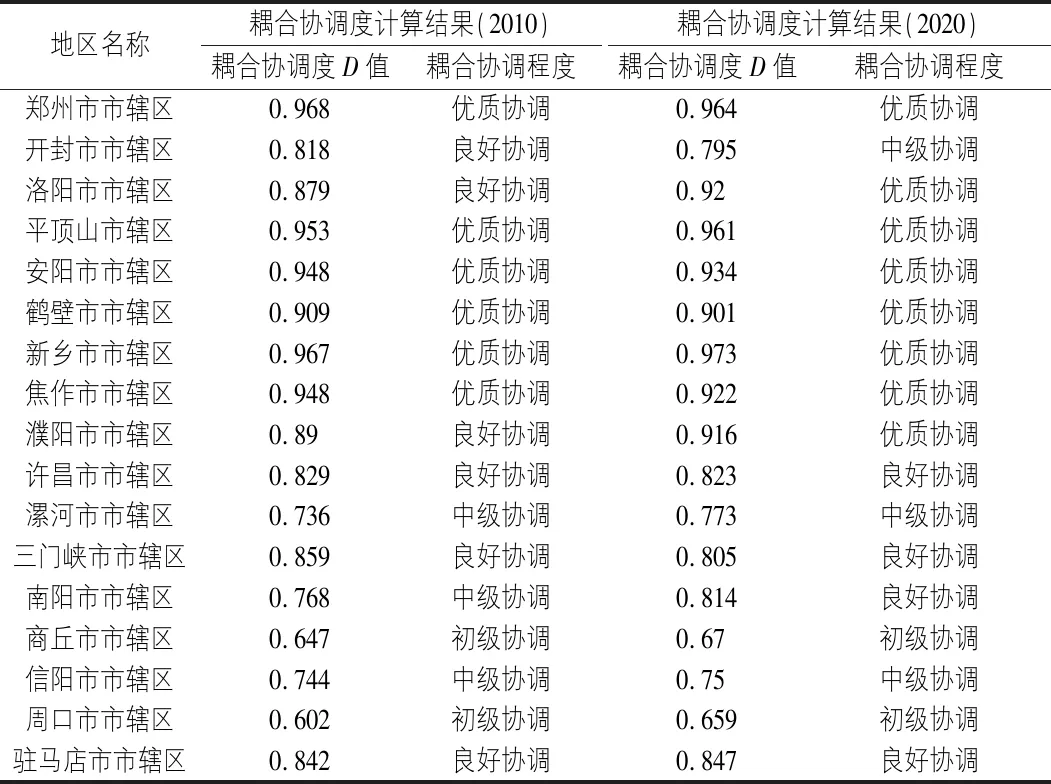

将上述指标数据在SPSSAU中进行标准化处理后,测算河南省各县市人口城镇化和二、三产业占比的耦合协调度。地级市市辖区测算结果见表2。

表2 人口城镇化与二、三产业占比耦合协调度测算结果

表2数据显示,2010年—2020年河南省各市辖区人口城镇化与产业结构的耦合协调发展水平总体在不断提高,平均值从2010年的0.586 5提高至2020年的0.607 0。各地级市市辖区城镇化与产业化的协调水平整体高于县级单元,2010年城镇化与产业化优质协调的市辖区为郑州市、安阳市、新乡市、鹤壁市、平顶山市和焦作市市辖区,2020年优质协调的市辖区在上述基础上新增了洛阳市和濮阳市两个市辖区。

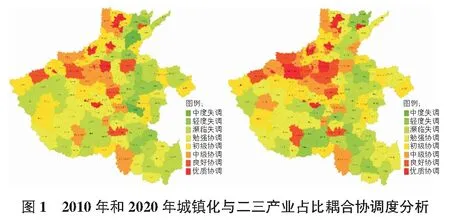

县级单元城镇化与二、三产业占比耦合协调程度虽然在不断提高,但是整体水平却不高。由图1可看出,2010年仅义马市达到了良好以上协调水平(优质协调),各市辖区周围部分市县处于中级协调水平。2020年全省县市城镇化与产业化耦合协调程度整体不断提高,除义马市外,郑州市周边的中牟县、巩义市、新密市、新郑市和济源示范区都达到了良好协调水平;豫西北地区部分县市人口城镇化与二、三产业占比耦合协调发展明显提高;豫东和豫南由于地形条件限制城镇化与二、三产业占比耦合协调发展水平虽有所提升但仍大都处于失调状态。

3.2 人口城镇化与产业结构耦合协调度的空间自相关分析

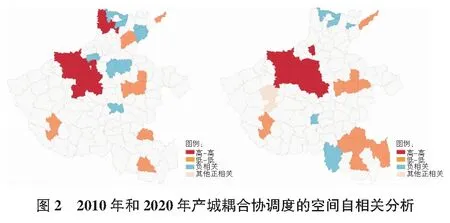

借助GEODA软件,首先对全省县级单元2010年和2020年人口城镇化与产业结构耦合协调度D值进行全局自相关检验[10],莫兰指数2010年为0.247 4(显著性水平为0.001,Z值4.275 3),莫兰指数2020年为0.300 7(显著性水平为0.001,Z值5.173 0),表明全省人口城镇化与产业结构耦合协调发展水平不断提高。

数据通过全局自相关检验表明河南省各县市区在人口城镇化与产业结构耦合协调发展方面存在空间自相关现象。利用GEODA软件进行局部自相关分析,得到2010年和2020年局部自相关聚类图,从图2中可明显看出2020年郑州、新乡、许昌、洛阳、济源等地市所辖部分县市区人口城镇化与产业结构耦合协调发展呈现“高-高”集聚状态,已初步形成了全省人口城镇化与产业协调发展的核心示范区。濮阳、商丘、周口、驻马店、信阳等地市所辖部分区域仍有集中连片的人口城镇化与产业结构耦合轻度失调和濒临失调的县市,这些地区同时也是人口外流较为严重的区域。

3.3 人口城镇化与第二、第三产业占比耦合协调度细化研究

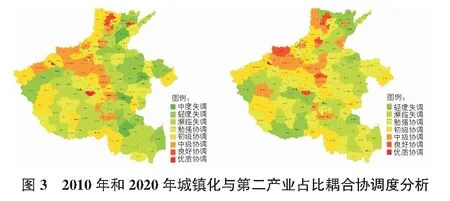

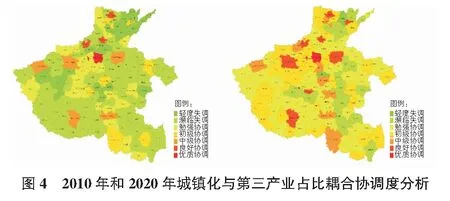

进一步深入研究城镇化与第二产业占比和第三产业占比之间耦合协调程度发现,2010年城镇化与第二产业耦合协调程度略高于城镇化与第三产业耦合协调程度,至2020年城镇化与第三产业耦合协调程度已明显优于城镇化与第二产业的耦合协调程度,这说明第三产业良好的就业弹性在近十年来城镇化快速发展的过程中承担了重要的作用,同时暴露出第二产业在城镇化过程中支撑力度不足的问题。图3,图4显示,2020年全省仍有郑州、开封、南阳、商丘、周口五个省辖市市辖区城镇化与第二分产业耦合程度处于勉强协调水平;仅有安阳、新乡、平顶山、鹤壁四个地级市市辖区实现了良好协调。另外,由于国家政策倾斜以及资源禀赋实际分布状况,郑州周边县市、豫西、豫北地区县市在与第二产业耦合协调度上好于豫东、豫南地区县市。

4 结论与讨论

本研究借助物理学的“耦合协调度”理论和模型,全面分析了河南省各县市区城镇化与产业结构的耦合协调发展水平,对于其他地区也有一定的启示和借鉴意义,主要结论如下:

1)本研究可以为省级政府评价各县市产城融合发展程度提供支持,也可以动态考察一个地区城镇化和产业化协调发展程度,进而制定相应的区域产业发展政策来推动城镇化的高质量发展。

2)继续深入研究可以发现城镇化与第二产业占比和第三产业占比的耦合协调程度存在着明显的差异。特别是郑州市市辖区虽然耦合协调程度为优质协调,但是城镇化与第二产业占比之间却只能达到勉强协调的水平,这和郑州建设国家中心城市是不匹配的,提高郑州第二产业的发展水平对于郑州将来的发展至关重要。细分研究可以更加有针对性的找到各县市区城镇化过程中产业结构匹配上存在的问题,这也是未来进一步研究的方向。

3)本研究为了更加简洁直观地反映城镇化与产业化的耦合协调关系,使用的指标相对简单,构建复杂的指标可能会更加综合、全面地反映两者之间的协调关系,这是本文的不足之处。