青海川官路民和古鄯滑坡破坏机理及防治方案

杨昊天,牌立芳,赵永辉,李志涛,张俊德

(1.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000;2.中国铁道科学研究院,北京 100081;3.青海省交通控股集团有限公司,青海 西宁 810000)

0 引言

我国滑坡等地质灾害多发,每年造成大量人员伤亡与财产损失[1]。古鄯滑坡位于青海海东地区,该滑坡的发生受季节性降雨影响显著,降雨期间或降雨之后使得大量地表水汇集、入渗,引起斜坡岩土体内孔隙水压力升高,使得潜在滑动面上的有效应力及抗剪强度降低,滑坡体在自重作用下失稳,发生滑坡灾害[2-5]。

降雨对滑坡稳定性影响及作用机理方面,国内外学者开展了大量研究工作。邵山等[6]通过实地调查滑坡数据信息,并结合GIS技术和确定性系数法,分析与滑坡分布及稳定性紧密关联的多个致灾因子的敏感性;文海家等[7],苏燕等[8],李秀珍等[9]通过概括降雨型滑坡的主要类型、特征以及控制因素,开展了室内人工降雨滑坡试验模型,研究了降雨强度对降雨型滑坡的影响机理;在滑坡抗滑支挡加固措施方面,抗滑挡墙、普通抗滑桩、锚索抗滑桩、锚索框架及微型桩群等得到了很好的应用[10-12]。

从降雨诱发滑坡发生方面的国内外研究现状分析来看,目前国内外学者研究主要集中在滑坡的致灾因子诱发机制、影响机理及防治工程措施方面。本文以青海省海东市川官公路K39+100古鄯滑坡为例,结合滑坡工程地质勘察资料,利用FLAC3D数值模拟方法分析滑坡破坏机理,采取工程支挡及排水等综合防治措施,为青海海东地区公路工程滑坡防治提供一定的参考。

1 滑坡工程概况

该滑坡位于民和县古鄯镇川官公路K39+100处。滑坡发生后,川官公路约150 m的路基垮塌、下错,滑坡后缘位于公路路面,且9月份降雨期间滑坡后缘逐渐向后移动,延伸至路外侧截排水沟,使截排水沟发生损毁,滑坡侧界持续向外扩展,路基破坏范围逐渐增大。路内侧原浆砌石挡墙及防撞栏均遭破坏,目前形成陡坎,高度约17 m~20 m,如图1所示。

2 滑坡工程地质条件

2.1 地形地貌

滑坡区地形总体上呈北东高、南西低的特点,山塬总体呈北西-南东向延伸,山顶高程2 550 m左右,公路路面高程2 340 m,相对高差达210 m。滑坡区地形较缓,地面坡度15°~25°,植被以种植物、草甸、低矮灌木为主。

研究区灾害点位置为一填方路堤,坡脚至路面高差约25 m~32 m,川官路右侧为川大高速高填方路堤,填方路堤高度约17 m~20 m。川大高速右侧为黄土边坡,有一冲沟斜交于川官公路及川大高速路。根据现场调查,修建两条公路前,该冲沟向线路方向延伸至川官路左侧坡脚,川官路该段的修建以回填冲沟形成高路堤形式通过,本次滑坡灾害位置正好为原冲沟位置所在。

2.2 研究区岩性特征

2.3 水文地质特征

项目区所在河流均属黄河水系,地表水主要为北西-南东流向的沟谷,属季节性流水沟谷,沟谷地表水主要来源为大气降水及冰雪融水补给,因季节性变化较大。沟岸坡面为厚层含砾粉土、黏土及黄土状土覆盖,黄土状土垂直节理发育。滑坡区勘查期间无地下水,地表水体发育,主要为勘察区沟谷地表水,勘察期于滑坡中后部发现一泉眼,降雨时流量较大,判断为上部沟谷地表水汇水下渗至滑坡体,滑坡滑动后从滑坡中后部通道出露。

2.4 滑坡变形特征

在进行滑坡的勘察设计工作时,该滑坡已形成,滑坡规模及周界基本呈现。滑坡纵向长约200 m,后缘宽60 m,中部宽110 m,前缘宽60 m,一般埋深4 m~11 m,滑体方量约10万m3。滑坡主滑方向114°,滑坡整体坡度约25°,滑坡后缘可见错落陡坎,错落高度约10 m,后壁坡度60°~70°,呈弧形展布,展布长度约150 m。滑坡前缘地形地貌可见明显舌状形态特征及树木歪斜现象。滑坡后缘可见明显裂缝,裂缝宽度约5 cm~15 cm,并且在勘察期间几次降雨过程中,滑坡后部陡坎进一步垮塌,滑坡后缘逐步向后部发展,滑坡后部新增加几条裂缝,并有向后部继续发展的趋势,若不对该滑坡立即采取工程措施遏制其变形,滑坡范围继续扩大,对川官路右侧(滑坡后部)的川大高速的正常运营有较大威胁(见图2)。

3 滑坡诱发机理分析

3.1 滑坡破坏原因及机理分析

该滑坡的形成是由其特殊地形、坡体结构及罕见的降雨天气共同作用而引发的。

1)滑坡区特殊的地形条件及坡体结构是滑坡产生的根本原因。该滑坡为一填方路基滑坡,滑坡平均坡度约25°,而滑坡前缘地形较平缓,但滑坡后缘形成陡坎,陡坎坡度可达60°~70°,为滑坡的变形提供了良好的临空面。加之,填方路基土本身空隙大、透水性强、土体强度较低,下部滑床为卵石层或强风化泥岩,强度较高。而滑坡后部有一冲沟斜交于川官公路及川大高速路,川官路及其右侧川大高速路均填沟通过,高速填方路基内侧形成一低洼易积水的凹槽地形,由于强降雨作用下雨水逐渐下渗,易使老沟道位置的填方体处于饱水状态。该地形条件及坡体结构在其他因素诱发下容易导致坡体变形。

2)罕见的降雨天气是滑坡发生的诱发因素。该区多年平均降雨量454.6 mm,其中7月~9月为雨季,本次滑坡发生于2018年7月以来的雨季期间,且自7月中旬以来,该区降雨较往年同期大幅增加,据民和县气象局统计,截止到9月27日,该区年降雨量已达到932.5 mm。持续降雨导致滑坡体土体处于饱水状态,一方面土体自重加大,进而导致坡体下滑力增大;另一方面土体饱水后,造成其物理力学指标急剧降低,且对渗透性较差的路基部位产生静水压力。总之降雨条件下对该坡体稳定性造成极为不利的影响,是诱发滑坡发生的主要因素。

3.2 建立有限元模型分析滑坡诱发过程

3.2.1 有限元模型建立

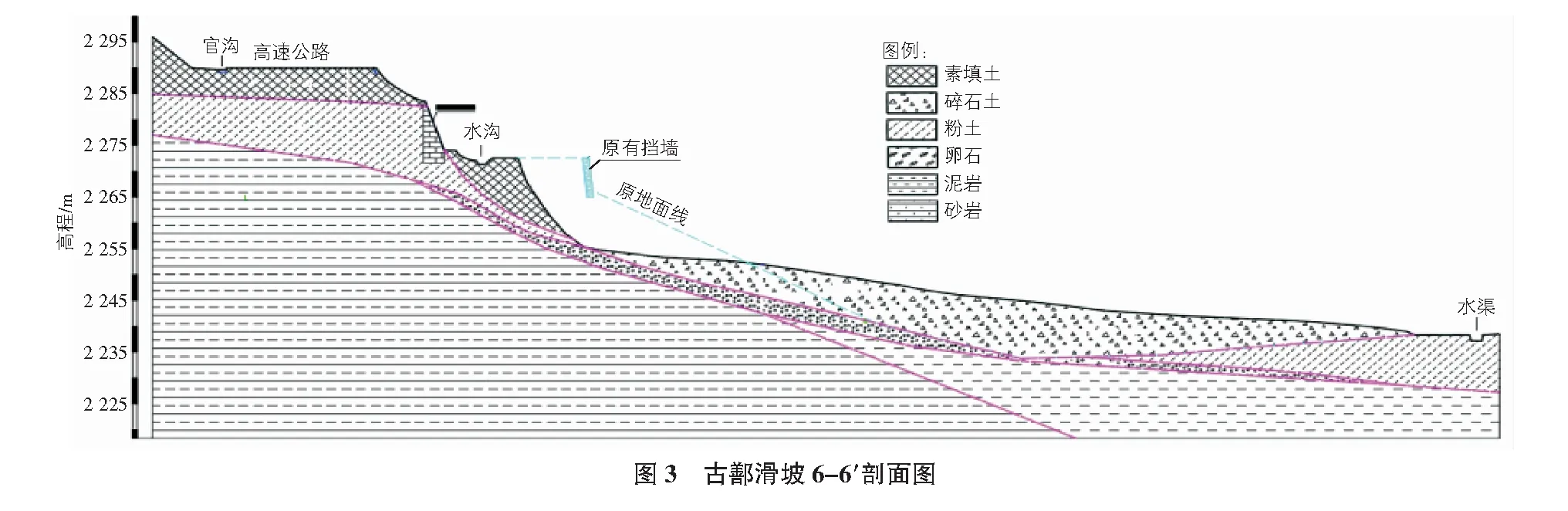

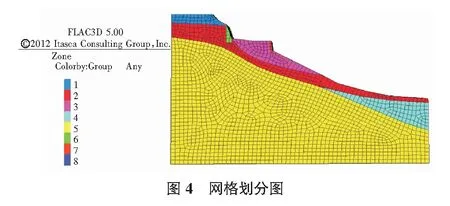

选取滑坡主滑断面6-6′剖面(见图3),利用FLAC 3D有限差分软件,建立滑坡区域计算模型进行模拟,并进行网格划分,模型如图4所示。

3.2.2 计算工况及模型参数

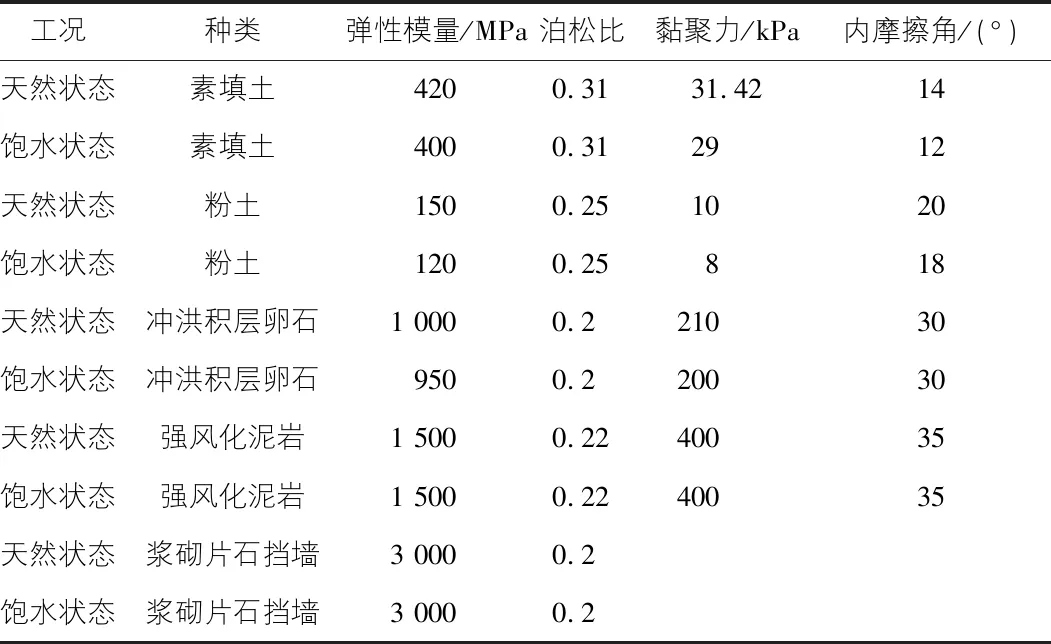

本次利用数值计算分析探讨古鄯降雨型滑坡诱发过程,数值分析工况按天然工况(工况一)、暴雨工况(工况二)对滑坡进行变形演化分析。

土层及其他材料强度参数及变形参数取值是通过室内试验、相关规范及经验综合确定,具体参数如表1所示。

表1 材料计算参数取值

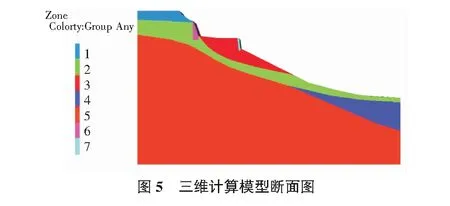

本次模拟浆砌片石挡土墙采用弹性本构模型,其余各滑体及基岩材料均视为弹塑性材料,均采用摩尔-库仑本构模型。其中①,③为素填土,②为粉土,④为冲洪积层卵石,⑤为中风化泥岩,⑥,⑦分别为1号、2号挡土墙,均为浆砌片石挡土墙,如图5所示。

3.2.3 计算结果及变形机理分析

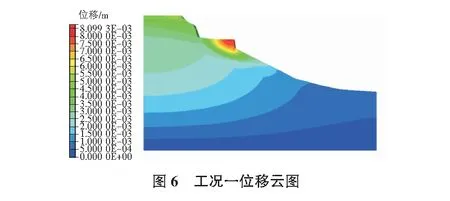

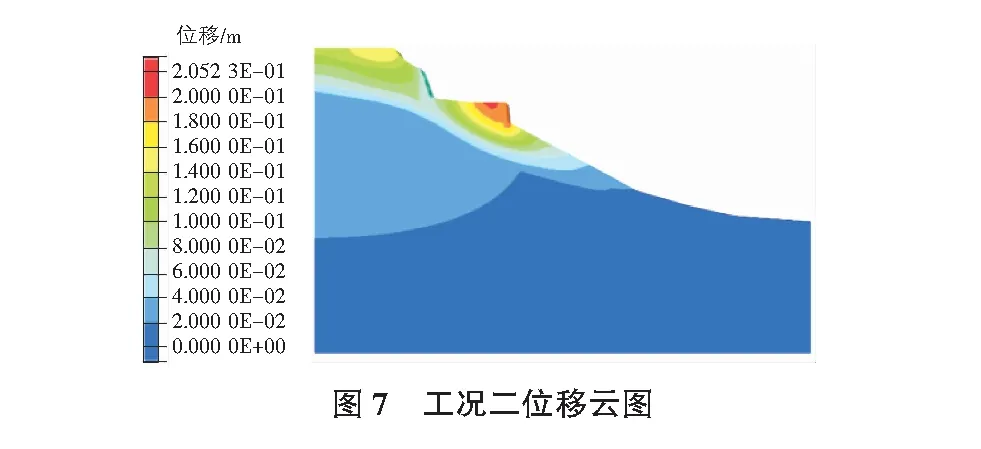

通过分析古鄯滑坡天然状态与暴雨状态下的位移、剪应变等信息,从而对滑坡的成因机制和稳定性分别做出解释和评价。

1)位移计算分析。

由图6,图7工况一、工况二的位移云图可以看出:在工况一条件下,坡体整体位移较小,最大位移值不到1 cm,坡体位移最大影响区主要集中在2号挡土墙前缘部;在工况二条件下,边坡整体变形加剧且变形范围扩大,坡体整体位移变形值介于10 cm~20 cm,其最大位移值比天然状态下增大20倍。尤其是2号挡土墙顶部后缘老沟道坡体位移值最大,且挡墙底部前缘部分最大变化量达到16 cm,影响十分突出。同时在饱水状态下,因2号挡墙处坡体整体变形较大,牵引1号挡土墙处部分坡体也产生较明显的位移。

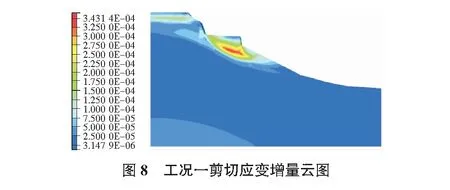

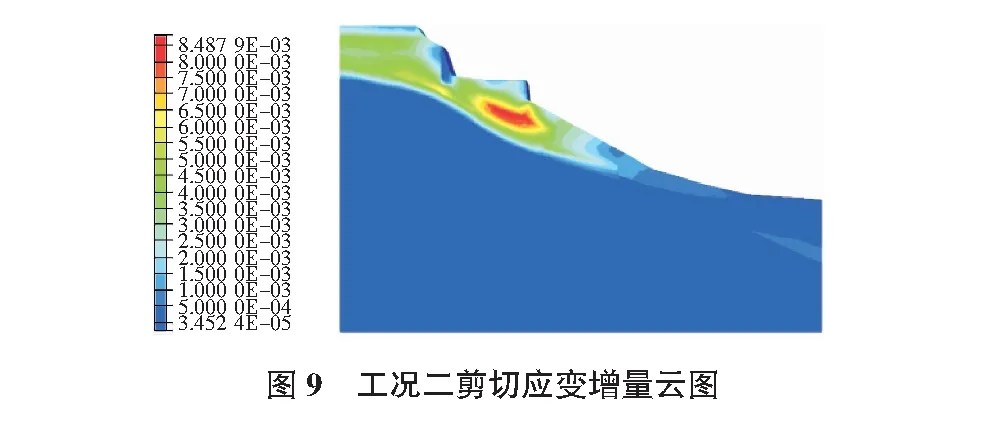

2)剪应变计算分析。

在图8,图9剪切应变增量云图中可以看出:在工况一条件下坡体整体相对稳定,但是2号挡土墙下方土体存在较为明显的潜在滑动面,在外界不利条件(如强降雨)下极易诱导扩大,造成滑坡灾害。在工况二条件下,2号挡土墙下方 的土体滑动带范围较工况一条件下更大,同时1号挡土墙底部平台坡体内部也开始有滑动带形成,甚至两个滑动带有贯通的趋势。

综合现场勘察及有限元分析滑坡诱发机理,认为该滑坡的产生是由其特殊地形、坡体结构及罕见的降雨天气共同作用而引发的。有限元计算分析结果与滑坡变形特征基本相符,具有较高可信度,为该处滑坡的治理工作提供了可靠的理论依据。

4 滑坡稳定性及参数反算

组成滑带土的物质成分为粉土,受试件及试验条件限制,一般试验室得出的抗剪强度参数离散性大,所以通过反演计算得到的滑带土抗剪参数更具合理性和代表性。综合现场调查、勘察结论,将坡面形态恢复至滑坡发生之前,通过分析滑坡宏观变形状态,确定滑坡稳定度,进一步通过稳定度反算滑带参数用于计算滑坡推力,各设计断面稳定度及反算指标结果如表2所示。

表2 稳定度及反算参数结果

5 防治方案

5.1 支挡工程位置滑坡推力计算

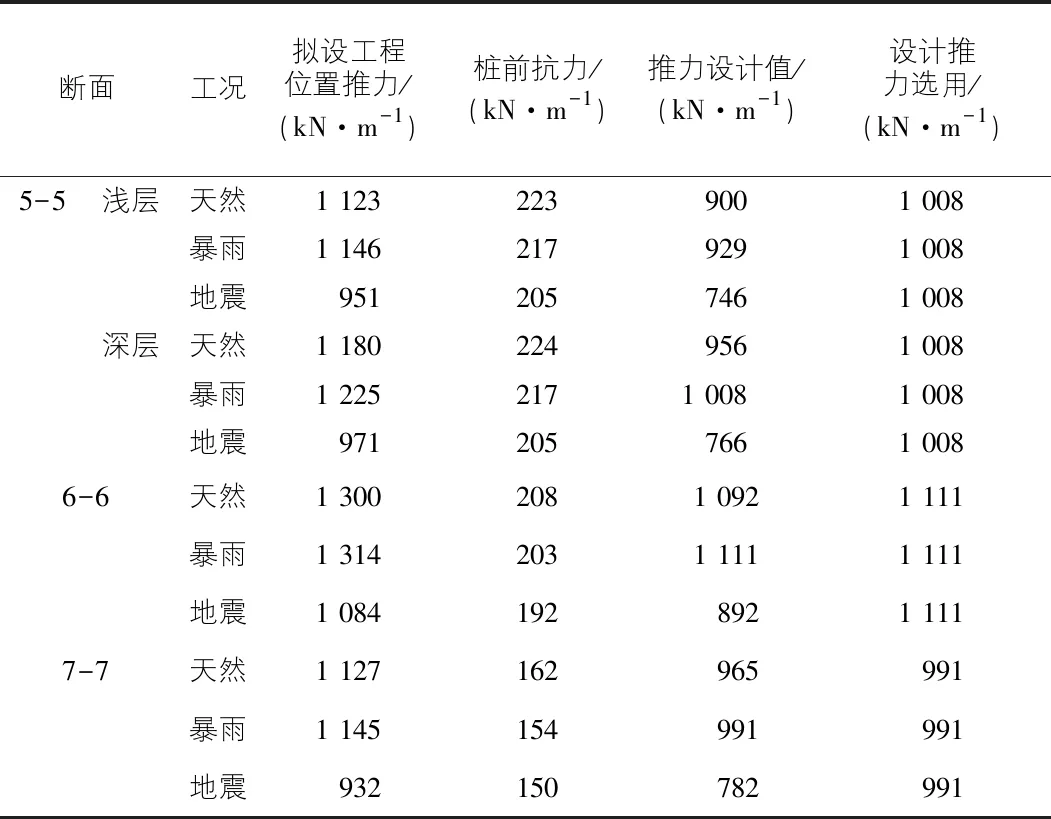

推力计算考虑自然、暴雨及地震三种工况,设计采用各工况下推力大值,参数及推力计算结果见表3,其中各工况的安全系数分别为天然工况1.20、暴雨工况1.15、地震工况1.05。

表3 设计断面推力计算

5.2 防治方案

本次灾害造成川官路三级路断道、高速路正常运营受到严重威胁,治理工程总体治理首先实施应急工程防止滑坡范围进一步扩大并保障高速路安全,再实施强支挡工程对滑坡进行永久治理。

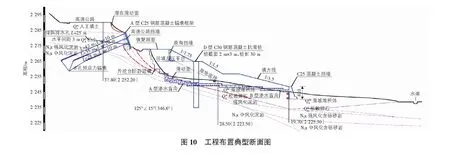

1)应急治理工程:a.三级路滑坡下部实施挡墙,然后于墙后回填反压至滑坡后缘中部,稳定滑坡,反压前于滑坡后面设置盲沟。填料回填反压采用3级边坡,其中应急治理工程为下部2级边坡,于2级边坡平台完成抗滑桩工程后,桩后回填3级边坡。第一级边坡坡比1∶3.5,坡高根据地形变化,根据断面图中平台标高确定,二级边坡坡高8 m,坡比1∶1.5,完成抗滑桩工程后桩后第三级边坡回填至公路标高,坡高8 m,坡比1∶1.75。二级平台后部(桩背填料)须选用性能较好的粗粒料回填,回填应分层压实,压实度不小于0.90。b.对高速路的高边坡,实施仰斜排水孔排水,于原挡墙上布置锚索框架工程稳定高边坡。通过应急治理工程初步稳定滑坡及高速路高边坡。每片框架横梁共3根,横梁间距3.0 m,竖肋共2根,在水平方向上间距3.0 m,基础设置1 m长度的牛腿。锚索框架的尺寸为0.6 m×0.6 m,采用C25混凝土现场浇筑。锚索采用6Φs15.2 mm高强度、低松弛的预应力钢绞线,每孔锚索设计荷载为600 kN,锁定荷载540 kN。

2)完成应急治理工程后再实施强支挡措施:于二级回填平台布置C30钢筋混凝土抗滑桩工程进行强支挡,并恢复原截排水措施,根治该地质灾害。

抗滑桩23根,桩截面2.0 m×3.0 m,桩长有20 m,24 m,28 m,27 m,30 m共计5种桩长,桩中-中间距6 m。部分抗滑桩桩前未回填至桩顶,需于桩间挂板,挡土板2.0 m×4.8 m,板厚30 cm,采用C25钢筋混凝土浇筑(见图10)。

6 结语

结合滑坡工程地质勘察、数值模拟分析,对青海省民和县境内川官公路K39+100古鄯滑坡的变形机理、防治对策得到以下几点认识:

1)该滑坡的形成是由其特殊的下覆坡体结构及罕见的降雨天气共同作用形成的,其中坡体结构对边坡稳定性起决定性作用,强降雨是滑坡失稳的主要诱发因素,二者共同造成该滑坡的形成。

2)FLAC3D计算分析结果结合现有勘察资料对滑坡的形成机理有了明确的认知,与滑坡变形特征基本相符,具有较高可信度,为该处滑坡的治理工作提供了可靠的理论依据。

3)通过工程措施,公路开始正常通车,并通过现场监测滑坡后部高速路及川官路路基均未发生变形,说明针对该滑坡的破坏机理而采取的设计方案是可靠的、合理的,治理工程是成功的。

4)通过对该滑坡的治理,为青海地区的公路滑坡在应急保通治理措施、滑坡永久防治方面积累了现场经验。