伊顿在克雷菲尔德的染织设计教育实践(1932—1938)*

姜图图 郑 烨

一 前言

回顾中国近现代设计史,“设计”和“染织”概念均于20世纪初引进自日本,但经历了“图案”“工艺美术”和“设计”三个本土化阶段。从源头上看,“图案”和“染织”作为学科概念的确立,都与日本文部省初创于1881年的东京职工学校(1901年改称东京高等工业学校,今东京工业大学)有关。1东京职工学校(今东京工业大学)是在德国专家戈特弗里德·瓦格纳[Gottfried Wagener, 1831-1892]倡议下设立的一所师范性质的中等职业技术培训机构,初创只设立了“机械工艺”和“化学工艺”两科。1890年后,在继任校长手岛精一的领导下发展成为一所综合性高等技术学院,亦成为了日本图案教育的重镇和起点。此外,这所学校对中国近现代图案教育有重大影响,具体参见周博,〈北京美术学校与中国现代设计教育的开端:以北京美术学校《图案法讲义》为中心的知识考察〉,载《美术研究》2014年第1期,第59—68页。其中,“染织”对应英文“纺织工艺”[textile arts],却并非直译,而是将两种主要纺织技术组合而成一个新学科名称,应该说从一开始就打上了由欧洲东渐的美术实业教育运动的时代烙印,尤其是19世纪以来的德语区职业技术教育传统——盖因当时纺织工业最具革命性的技术莫过于织造机械和化学印染的发展。

本文意图将现代染织设计教育置于德语区职业美术发展的历史脉络下进行考察,因而选取了约翰内斯·伊顿[Johannes Itten, 1888-1967]在克雷菲尔德的普鲁士纺织面料艺术高等专科学校[Höhere Preußische Fachschule für textile Flächenkunst,以下简称“面料艺校”]的染织教育实践作为研究对象。作为包豪斯“表现主义”阶段核心人物,伊顿不仅带来了教育改革运动的思想并以此创建了著名的包豪斯基础课,还推动了以形式教学为核心的早期包豪斯教学体系。但更重要的是,伊顿可以说一生都与染织设计教育结缘,从包豪斯到克莱菲尔德就是其中最重要的一段:伊顿离开包豪斯后开始从事地毯和壁挂艺术创作,参与创建了瑞士黑尔利贝格[Herrliberg]的染织工坊[Ontos-Werkstaetten]——期间的壁挂作品曾赢得1925年巴黎装饰艺术博览会金奖。2Rotzler, Willy, ed. Johannes Itten. Werke und Schriften. Orell Füssli, 1972, p. 428.1926年,伊顿创建了柏林“现代艺术学校”(即“伊顿学校”),1930年在德国制造联盟刊物《形式》[Die Form]上发表文章,总结自己在包豪斯和柏林的“形式学”[Formenlehre]教学经验。这使他建立了与德国丝绸织造协会[Verein deutscher Seidenweberei]的联系,并于1932年接受后者邀请,出任创建于克雷菲尔德的“面料艺校”校长直至1938年。伊顿后来又担任了苏黎世工艺美术学校(1938—1953)和苏黎世纺织专科学校(1943—1960)的校长。

显然,克雷菲尔德是伊顿染织设计教育理念与方法形成体系的重要时期,而其中的关键,就是他将自己长期实践的形式教育法与德国职业技术教育相结合,发展出一套适应纺织业需求的现代染织设计(图案)教学体系。本文首先从克雷菲尔德纺织业的角度,介绍伊顿成为面料艺校校长的历史渊源;然后依据克雷菲尔德城市档案馆和纺织博物馆的相关历史文献,概述面料艺校与普鲁士纺织工业高等专科学校的建制关系及其教学大纲;最后结合德国纺织博物馆收藏的当年服装面料设计实物和现存于苏黎世伊顿档案馆的《伊顿日记》[Berliner und Krefelder Tagebuch, 1932-1938],尽可能地还原当年的染织设计教学内容。作为“东方设计学理论构建研究——东方设计与教育战略”课题的一部分,本文希望以此为出发点,重新认识染织作为现代设计学科得以成立的基本历史脉络之一——欧洲职业美术教育,并在此基础上重新思考当下染织设计教学方法的现代起源、传承和发展。

二 伊顿与克雷菲尔德的渊源

克雷菲尔德是德国传统纺织业中心,起初为英国和法国的纺织工业提供原材料和初加工,18世纪发展为中欧地区丝绸重镇。早在1855年,该地同业行会就设立了一所高等编织学校[Krefelder Höhere Webeschule],1883年后纳入官办职业教育体系,称为“普鲁士皇家编织、染色和浆纱学校”[Königlich-Preußische Webe-, Färberei- und Appreturschule],不久后分为皇家编织学校、皇家染色和浆纱学校两家,1901年再次合并,统称“普鲁士纺织工业高等专科学校”[Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie]。此时的克雷菲尔德,因自19世纪末聚集了大批各地艺术家,20世纪初业已发展成为德国“青年风格”运动[Jugendstil]的发祥地之一,尤其是在纺织和服装设计领域开风气之先。3参见Ganzer, Inga. “Eng Verknüpft: Der Krefelder Museumsdirektor Friedrich Deneken und sein europäisches Netzwerk.” in Ewers-Schultz, Ina, and Magdalena Holzhey. Auf Freiheit Zugeschnitten: Das Künstlerkleid um 1900 in Mode, Kunst und Gesellschaft, Hirmer, 2019, pp. 24-29。

德国丝绸织造协会位于克雷菲尔德,一战前就想在当地创建一所“图案学校”[Musterzeichenschule],1927至1928年间还曾邀请法兰克福艺术学校纺织部门负责人理查德·里斯科[Richard Lisker]未果。当时的德国染织教育,除了法兰克福艺术学校,风头正盛的还有柏林市立纺织服装工业高等专科学校和“莱曼学校”[Reimann-Schule]两家。后者是魏玛时期最成功的私立学校,30个专业中有12个与染织时装有关。4莱曼学校历史,参见Wingler, Hans Maria,ed. Kunstschulreform 1900-1933. Bauhaus-Archiv, 1977, pp. 246-270。正是在这样的背景下,伊顿发表在《形式》上的文章引起了德国丝绸织造协会的注意。该文名为《形式学教学片段》[Pädagogische Fragmente einer Formenlehre],是伊顿在柏林“伊顿学校”教学案例的基础上,首次对自己在维也纳、魏玛包豪斯和柏林的基本教学方法进行的系统性总结(图1)。5Itten, Johannes. “Pädagogische Fragmente einer Formenlehre. Aus dem Unterricht der Ittenschule.” Die Form, no. 5, 1930, pp.141-161。伊顿1963年初版的专著(中译本见朱国勤译,《设计与形态学》,上海人民美术出版社,1992年)就是在此基础上修订完成的。

图1 《形式》杂志1930年1月号封面;《形式学教学片段》首页,海德堡大学图书馆

当时的德国丝绸织造协会会长是克雷菲尔德丝绸企业家赫尔曼·朗格[Hermann Lange]。作为全德丝绸业掌舵人,朗格对于法兰克福、柏林以及德绍包豪斯的染织教学都非常熟悉。克雷菲尔德的两家学校还曾为包豪斯培训过染织专业技术人员。61922年3月,贡塔·斯托尔策和贝妮塔·考赫-奥特[Benita Koch-Otte]来克雷菲尔德染色和浆纱学校参加了为期一个月的印染课程,学习天然色和化工印染;1924年,俩人再次来克雷菲尔德编织学校学习织造和材料工艺。包豪斯的染织工坊教学和生产自那以后才真正开始。1930年,朗格甚至还设想让包豪斯从德绍迁来克雷菲尔德,至少是其染织工坊。7Lange, Christiane, and Anke Blümm,eds. Bauhaus und Textilindustrie. Architektur,Design, Lehre. Prestel, 2019.时任德国丝绸织造协会经理的赖米希博士邀请伊顿来为当地图案师[Musterzeichner]开短训班,从色彩和形式基础来讲解如何更好地提取织物纹样,8Thönnissen, Karin. Die Erfindung des Industrie-Designs. Johannes Itten und die Höhere Preußische Fachschule für textile Flächenkunst. Dissertation bei der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 1993. p. 61.因为“提取织物纹样”有着广泛的行业需求,也是一项专业技术活。9具体说明参见本文第四章第一段内容。同年12月,领带面料企业联合会召开全体成员特别会议,讨论“如何对我们产业中从事纹样工作的雇员进行基本的‘品味’教育”。会议认为,普鲁士纺织工业高等专科学校无法胜任这个任务,企业界必须自救,通过各家出资、市政府出地的方式来共同创办一所专事“品味”教育的学校。会上还讨论了伊顿作为未来校长人选的问题。1931年1月,克雷菲尔德政界、经济界和教育界都派代表参与了讨论,并组建了新校筹备委员会。这两次会议情况,赖米希都通知了伊顿,两人自此频繁通信。9月17日,克雷菲尔德地区议会决议,面料艺校为三年试验性质,校长伊顿作为外国公民,只能以非公职试用合同聘任(试用期两年);会议还通过了总额为30000马克的新校建设预算和每年4000马克用于人事和办公的地区财政拨款。10以上内容参见同注8,pp. 74-76。

当然也不是没有反对的声音。1931年5月,赖米希曾在《克雷菲尔德报》[Krefelder Zeitung]上回应质疑,说选择伊顿是在广泛征求布鲁诺·保罗、格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗和约瑟夫·霍夫曼等专家的意见后才决定的。11Krefelder Zeitung, 1931.05.23.同年12月,纺织业界公开表态支持伊顿,数次在报纸上发文呼吁不要再口舌之争,强调这是国家、地区和企业界为了振兴地方经济而作出的共同决定,目的是“为了重新赢回德国纹饰面料在战前拥有的确定优势”。12如Niederrheinische Zeitung, 1931.12.14;Textil-Zeitung, 1931.12.20。引文出自后者。

三 面料艺校的建制和教学规划

面料艺校于1932年1月1日正式开学。13Rotzler, p. 81.面料艺校被安置在编织学校三楼(图2),除了伊顿私人工作室外,还有一间大素描教室,一间设有暗房的摄影实验室以及数间办公室。或许是因为学校起初只是试验性质,所以连工坊都没有,学生实践必须使用编织学校和染色浆纱学校的设施。面料艺校1933年后才有编织作坊(后称“纹样编织工坊”),1934年又建了印染工坊,配有喷印、手工印、影印等实验设备。

图2 普鲁士编织学校教学楼,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

面料艺校、编织学校、染色和浆纱学校,都隶属于普鲁士纺织工业高等专科学校,相互独立。自1933年开始,面料艺校完成了对编织学校和染色浆纱学校的教学整合,后二者实际上只负责织造和印染技术教学,其美术教学都被剥离了出来。从行政上看,三所学校是两套人事制度,面料艺校是有限期的教学聘用合同,其他两所是政府公职岗位。招生则是三家统一,面料艺校的学生就是编织学校和染色浆纱学校学生,加上来自各纺织企业和协会的委培生和进修生。面料艺校就是这样一所普鲁士特色的“改革”职业美术学校,学制为1907年以来通行的三年(参见图3左侧说明),两年基础加一年提高。基础阶段每周上课6天共40个课时,提高阶段每周6天共42课时(图5)。

克雷菲尔德在二战期间遭遇轰炸,学校档案损毁严重,目前能找到数份不同时期的课时表,其中包括编织学校1913年的课时表(图4)、染色浆纱学校1907年课时表(图3)和面料艺校1933年课时表(图5)。从1907年课时表(图3)中可以看出普鲁士纺织工业高等专科学校的最大教学特色,即分为理论和实践教学两部分,而实践占据了压倒性比例(见图3右下第22项“实践练习”[Praktische Übungen]),学生从第一学期开始就学习操作机器,按工业生产标准来进行工坊练习。学校除了大讲堂之外,就是各种机器的大型工作坊,与企业生产车间无异(参见图6)。

图3 克雷菲尔德染色浆纱学校的课时表(1907),笔者摄于德国纺织博物馆,2019年。

图4 克雷菲尔德编织学校的课时表(1913),笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

图5 克雷菲尔德面料艺校的课时表(1933),笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

图6 印染工坊的印花染整(1934),笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

从1913年课时表(图4)中可以看出,一战前的编织学校教学已偏向于图案设计,但强调的是基础美术技能训练:第一学年几乎都是美术技能课,如“几何画”“练笔”“想象画”“徒手画”“历史织物临摹和风格化练习”和“纹样提取和构成”,“练笔”“想象画”和“徒手画”更是占了绝大比重(分别每周8课时和12课时);第二学年去掉了“几何画”和“练笔”,增加了“自然写生”“材料”和“意匠”,但重点仍是关于美术技能的“徒手画”和“自然写生”(分别每周14课时和8课时);第三学年基本就是毕业设计,也就是图表中的“独立设计”(每周28课时)。相比美术技能训练,“历史织物临摹和风格化练习”和“纹样提取和构成”这样的专业技能尽管每年都有,但每周仅4课时左右;作为专业技能的“意匠”比重也不大;至于“织造”和“材料”,不仅只出现在第一和第二学年,而且每周2课时,可以说微不足道。据此可以得出结论,一战前的编织学校基本上延续了19世纪下半叶的职业美术教育模式,但也受到了世纪之交的“新艺术”运动的影响,主要体现在虽有“设计”的概念,但仍依附于大量的美术技能训练,而美术技能训练又强调“徒手画”和“自然写生”的重要性。

1933年课时表(图5)则表明,经过一年试验后,面料艺校已很大程度上整合了编织学校和染色浆纱学校的教学内容,形成了一整套我们可以称之为“染织设计”的教学体系。这套体系分为“纹饰”“技术”和“企业经营”三大教学模块。其中,“技术”模块被明确分为织造理论和实践、印染理论和实践两个部分,建立在编织学校和染色浆纱学校的可用资源和师资力量基础之上;“企业经营”则是新增教学内容,主要由相关协会和企业界推荐教师和安排进厂实习;“纹饰”板块变化最大,无论课程名称、教学内容、课时安排及其教学侧重点都有改变,并根据行业需要整合、加强、增设了一些课程,使得教学更加系统化。这二者都是为“纹饰”模块服务的——“纹饰”[Bemusterung]是一个体现面料艺校特色的专业名称,可以理解为织物表面的装饰图案设计,本身又可分为(美术)基础训练和(染织)专业训练两部分。(美术)基础训练就是伊顿亲自教授的“自然研究”“形式学”和“色彩学”三门基础课——1913年各种分散的美术技能训练连名称都取消了,整合后更为理论化和系统化。(染织)专业训练主要有以下两门课,一是将1913年的“织造学”“纹样提取”和“材料”整合成一门综合专业课;二是将1913年的“意匠”扩充为涵盖整个织机生产流程的“图案画”“意匠画”和“纹织图”三个教学内容,并辅以“风格史和艺术史”而构成一门综合专业课。另外,“字体”和“摄影”两门副课在当时相当新颖,尤其是后者,平均每周4课时,自第二学期开始一直延续到毕业,在伊顿的图案教学中占有不同寻常的地位。当然,这份课时表最大的变化,莫过于完全独立出来的“设计”课[Entwurf]:它也由伊顿亲自教授,而且不再集中于最后学年(图4),而是从第一学期开始贯穿整个三年——就总课时量来说,它是一门仅次于“自然研究”的核心专业课。

伊顿共有两名助教,第一助教亚历山大·米切尔里希[Alexander Mitscherlich],协助他上课和主持摄影实验室。第二助教是染色浆纱学校的毕业生奥托·斯特肯[Otto Stocken],协助印染工坊。1935年,22岁的安妮莉丝·施洛瑟[Anneliese Schloesser]接管了“纹样编织工坊”,成为了伊顿的得力助手和第二任妻子。1935年后,伊顿教学涉及面很广,《伊顿日记》里有不少涉及“纹样提取”“产品材料学”和“图案画”等教学内容,有亲自上课的记载。作为校长,伊顿参与到了所有教学环节当中。为了弥补自己在染织技术知识上的不足,伊顿早在1931年就向德国丝绸织造协会的工作人员卡尔·洛伦格[Karl Lohrengel]系统学习了纹样提取、织造和意匠等工艺。14Thönnissen, p. 56.他当时的学习笔记还保存在苏黎世伊顿档案馆里,详细记录了纺织品织造的各个技术环节。档案馆另有一本伊顿用过的纹样图册,贴满了各种面料样片,旁边注有所用材料的特性和组织方式。不仅如此,伊顿在克雷菲尔德也亲自从事面料设计。2019年,笔者于德国访学之际前往当地纺织博物馆调研,有幸见到了数件伊顿的设计实物。

最初两年试用期间,伊顿往返于柏林和克雷菲尔德。除了自然研究有时需要外出写生外,伊顿大多是在素描教室里上课。他的上课方式一如既往,先是进行放松和集中注意力的体操运动,包括吟唱和呼吸练习,然后伊顿讲课,或从生活哲学开始,或从某个展览谈起,逐渐转到相关的艺术话题,最后是指导学生进行练习。伊顿不在的时候,米切尔里希代他辅导学生练习,并完成伊顿留下的作业。这种模式一直延续到试用期结束。1934年伊顿关闭了柏林学校,全职投入克雷菲尔德教学,同时为了将面料艺校发展为染织服装学院而四处奔走,直至1938年被迫去职。15伊顿于1937年11月收到解除工作合同的通知(1938年3月到期不再续期)。面料艺校1938年2月24日关闭,3月初伊顿单身“逃亡”去了阿姆斯特丹。至于背后是否有政治原因,研究者各有说法。因篇幅原因不在这里展开。

四 伊顿在克雷菲尔德的染织教学

面料艺校的教学具有鲜明的职业化和专业化特色,首先是因为其(美术)基础训练和(染织)专业训练(包括辅助课程)最终都服务于染织面料设计。由于依托当地的强大产业,学生的最终设计都是面料成品。德国纺织博物馆里保存有不少这类实物,具体可分为印花和织造两大类。其中,印花面料远多于织造面料,有些甚至已制成了成衣(如连衣裙、女性礼服、休闲和职业装等),从中可以窥见当时时风之一斑(图7、图8)。16印花面料自1920年代中期再成风尚。相比之下,包豪斯大部分时间专注于材料和织造实验,直到1932年初,随着柏林室内设计师莉莉·赖希[Lilly Reich]的到来才将重点转向面料印花设计。

图7 克雷菲尔德面料艺校的师生作品。笔者摄于德国纺织博物馆,2019年(左)

图8 克雷菲尔德面料艺校的面料作品小样,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年(右)

(一)色彩、形式和自然研究

正如图5课时表所示,面料艺校的课程设置不是我们习惯的“单元制”,而是分散贯穿于数个学期。伊顿也从不孤立对待各门课程,常常是结合面料设计来安排具体教学内容,以求达到触类旁通的目的。《伊顿日记》中三门基础课的记录大多混有其他教学内容,单独记载反而很少。第331页上说:“形式课:阶梯式平行结构或运用单一序列,并通过反向来增强表现性。”这显然不能脱离专业设计来单独理解,同样,这页上还有“印染色彩课”的明确说明:“印染色彩课,画色卡。从中选择部分,正确运用对比色,简化至一种(最多两种)色彩对比和一种主色调。”

伊顿色彩理论强调人的主观感受,和观看方式有关,出版于1960年代的色彩专著中也有专门论述。17[瑞士]约翰内斯·伊顿,《色彩艺术》,杜定宇译,世界图书出版公司,1999年,第2—3页。为了说明色彩对比的主观感受性,伊顿在该书里举了几张图作例子:“我们知道一块黑底上的白色方块看上去会比白底上的同样大小的黑色方块要大些。白色伸展并溢出边界,而黑色则向内收缩。一个浅灰色方块在白底上显得暗,而同样的浅灰色方块在黑底上就显得亮。”18同注17,第3页。这对于织物图案设计或许影响并不大,但作为一种特殊的纹地效果加以运用还是很有意义的。比如图9,是同一件提花织物的正反两面,前者暗地浅纹,后者浅地暗纹,二者的深度感完全不同。伊顿对纹地关系的重视,可见《伊顿日记》第427页:“我给了绘图者几天时间只画(纹地)结构,并用一种基本形来作色彩关系研究。”

图9 提花织物小样(1932-1938),德国纺织博物馆(左上)

德国长盛不衰的织物纹样是条纹和格子纹,是织造技术的产物。染色经纬线或等距交织,或插入不同宽度的经纱,以产生横长条纹和方格纹交替的效果;或以粗细不同的经纬不规则分布,加上不同色彩方案,变化相当丰富(图10)。在克雷菲尔德,格子图案设计是以线条形式训练为基础的。《伊顿日记》第430和431页之间插有一页格子图案,第430页上写有“1934年11月1日:练习形式、色彩和循环单元(正负形相协调),然后用方格纸绘制纹样。”这条记录涵盖了形式课、色彩课和意匠画(用方格纸绘制纹样)的教学内容。“意匠图”的基本图形就是正负方格,伊顿将这个原理应用于色彩和形式训练。面料艺校从第一学期开始,形式课就设置了线条训练,即让学生练习各种粗细线条及其组合(图11)。除了线条比例和明暗对比关系之外,不同颜色的粗细线条相交会产生色混偏差,从而形成丰富的效果。但在没有电脑技术的时代,这是通过玻璃纸色条叠加来进行模拟——这种方法直至笔者上学的1990年代仍在使用。

图10 格子面料。笔者摄于德国纺织博物馆,2019年(左下)

图11 线条练习。Foto aus der Itten-Austellung, Verseidag, Krefeld 1973(右)

“正负形相协调”是组织图案循环单元的基本方法之一。《伊顿日记》第425页上说:“正负形相同,我觉得这样的事实对于平面织物的艺术效果很有意义。”(旁边还画了一组正负形组合)。纺织博物馆有一件提花织物,黑白纹样紧密交织,粗看不出什么,但经过局部放大就能看出,其纹样就是正负形组合,质感丰富,某些地方还加入了银丝线(图12)。另有一件是手工织机编织的,深色地上的浅色圆圈看起来比浅色地上的深色圆圈要大一些,但实际上是一模一样的正负形(图13)。在欧洲,正负形用于图案设计的历史,最早可上溯到19世纪末,比如科罗曼·莫塞尔[Koloman Moser]1899年的一件面料图案设计:风格化的鸟的图案横向排列,黑白正负形相间,分别插入上排的黑白正负形中,使图案浑然一体(图14)。19Tietzel, Brigitte. Geschichte der Webkunst. DuMont, 1988, p. 210.

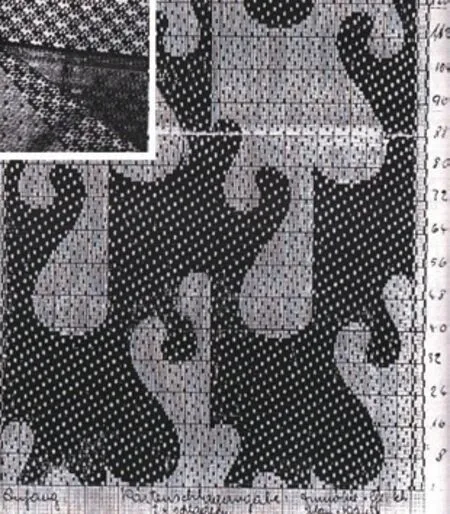

图12 提花织物意匠稿 (1932-1938),德国纺织博物馆(左)

图13 正负形织物,摄影(右)

图14 科罗曼·莫塞尔,《鸟》,1899年,混纺棉布印花,Backhausen Interior Textiles Archiv;科罗曼·莫塞尔,《鸟》设计图,纸面水彩,34 cm × 21 cm,Wikimedia Commons

莫塞尔的早期图案设计的灵感来源于大自然,常常以动植物花卉为主。随着对于动植物的自然研究的滥觞,以花草写生为主的“自然研究”课于19世纪下半叶进入了德国职业美术教育的课堂。但在日本浮世绘及其大面积印刷的木版刻印技术的影响下,20世纪初的审美趣味悄然变化,织物纹样风格趋向于平面抽象化:维也纳工坊[Wiener Werkstätte]的莫塞尔等人率先使用了日本图案中的装饰母题、色彩和形式构成规律。在维也纳生活过的伊顿不可能不熟悉,况且他的壁挂作品曾在1925年巴黎装饰艺术博览会上与维也纳工坊的面料设计同台竞技。20Voelker, Angela. Die Stoffe der Wiener Werkstätte 1910-1932. Christian Brandstätter,1990, p. 117.

《伊顿日记》第441页提到“自然写生和意匠画”,尽管没有细节说明,但据学生回忆,伊顿放了一束花在教室中间的圆凳上,让大家围成一圈对着画。伊顿只是在教室里边转边看,直到大家画不下去了,才自己动手画了一张,然后作为例子向大家解释蕴含于大自然中的形式和对比——学生们茅塞顿开:“好像突然学会了如何观看。”21Thönnissen, p. 132.伊顿在第450页上写道:“(自然研究)首先要画出生动的形,然后再转化为有韵律的形式。”如图15的1930年《伊顿日记》可为印证。但反映在面料设计上,“有韵律的形式”主要是通过形式和色彩的和谐和重复关系来达成的,比如伊顿自己设计的面料作品(图16):郁金香花头经过处理,只剩下了风格化的轮廓,然后对称地平行分布;其色彩方案是用淡紫和蓝绿搭配橙红和粉红,并安排了从上往下渐变的暗色调和从左向右渐变的明色调。又如第501页记载:“1937年6月14日,自然研究:对各种实际形式进行研究。自然研究要彻底吃透记住,直至可以自然而然进行处理。”这里的“处理”,即我们常说的“写生变化”,也就是对自然原型进行形式抽象,然后放大或缩小。当然,自然形状也可以直接使用,比如图17的银杏叶。同样的形式加上不同的色彩搭配,产生的效果也不同。

图15 自然写生和提炼,《伊顿日记》(1930)

图16 郁金香设计手稿和面料(棉布丝网印),伊顿,1935年

图17 银杏叶的正负形设计,伊顿,1937年

(二)纹样提取、素材分析和图案画

19世纪初,图案师已是纺织行业不可缺少的一环,任务是从各地收集来的优秀织物样品中提取主题纹样,进行修改和重组,或者根据不同的排列循环方式形成新的纹样花稿,然后交由意匠翻译成织机语言——纹织图[Patrone,又译“意匠图”]。这和我国改革开放后纺织外贸产业中的面料花型设计师所承担的工作——“来样加工”——几乎相同:这是一种有别于抄袭的模仿式设计,在纺织业和时尚业由来已久,是大众市场要求具有时尚信息的产品设计方法之一。笔者曾参观奥地利哈斯拉赫纺织面料中心,其馆藏的大量面料样本均收集自巴黎、伦敦和阿姆斯特丹等时尚业较发达的地区和城市,专门用来拷贝生产——用现在的行话说就是“剥版”(图18)。

图18 面料样册,笔者摄于奥地利哈斯拉赫染织中心(Textile Centre Haslach),2019年

为了对应这种产业需求,伊顿采取了“分析”的方法进行教学,训练学生从素材中快速读取并提炼纹样骨格、明暗、色彩三大形式要素。在402页和437页日记中,他分别提到了两次素材分析课。比如第402页有“1932年1月12日11点,一小时素材分析”,没有具体说明,但据学生回忆:伊顿将一幅油画幻灯片投影到墙上,几分钟后,让学生们凭记忆画出这幅油画的基本构图、明暗和色彩关系,然后再对比原图进行讲解。22Klee, Felix. “Meine Erinnerungen an das Bauhaus Weimar. ” in Neuman, Eckhard, ed.Bauhaus und andere Bauhäusler, Erinnerungen und Bekenntnisse. DuMont, 1985, pp. 78-87.这大致可以理解为以绘画作品作为设计素材来提炼基本形式的训练。随后,学生要将提取的基本形作为“图案单元”进行循环或平行排列,或者以半循环方式进行纵向、横向和斜向的错列安排(图19),也可以没有规律,但要事先设计好,使之具备某种秩序感。这也是我们现在的“平面构成”设计方法之一,但针对性更明确。比如第437页记有:“明暗:第四学期必须根据好的古代彩色装饰物进行色彩和形式分析。”同样是“色彩和形式分析”,同样是明暗对比练习,但这里明确针对“古代彩色装饰物”分析,课程也发生在第二学年,所以更强调装饰图案循环单元的明暗组织和色彩关系。由于没有相应的实物资料,这里借用伊顿在苏黎世的教学案例来说明对于这一发展,如图20。

图19 基本形排列练习,《伊顿日记》(1932-1938),第472页(左)

图20 经典纹样提取(1944),笔者摄于克雷菲尔德威廉大帝博物馆,2019年(右)

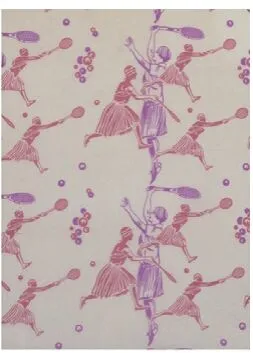

当时,都市生活场景和日常什物之类已成为欧美面料设计的时尚元素,《伊顿日记》第411页提到了“现代题材:飞机、货币、汽车、体育、小麦粉、酒、锁和钥匙。”1918年的俄国革命将艺术家和设计师的目光转向工人阶级及其日常生活环境,越来越多的诸如汽车、飞机、拖拉机、蒸汽机、电灯泡等“现代题材”进入了染织设计领域——包括对农民、工人和运动员的英雄主义表现。鉴于早期包豪斯与莫斯科呼捷玛斯之间的紧密关系,伊顿很熟悉这种现代主义潮流。同时代的美国也是如此,比如杜菲的“网球场”设计(图21)。1925年,瑞士丝绸公司斯特利[Stehli Silks]为了拓展美国业务而聘请了许多艺术家设计现代印花面料。其中,克莱顿·耐特[Clayton Knight]将建筑和城市场景应用于服装面料设计(图23),海尔登·德瑞登[Helden Dryden]则使用日常物品来创作印花图案(图22)——他们的共同点都是使用照片。23Bayer, Andrea, and Laura D. Corey,eds. Making The Met, 1870-2020. The Metropolitan Museum of Art, 2020.克雷菲尔德也有使用日常物品的大量案例,比如图24:一根根火柴水平排列,相互错落,原本不规则的外形在画成意匠图时被处理成一模一样,最后只剩下抽象形式,原有的水平秩序也被消解了。

图21 印花棉布(1919),杜菲,1120 cm × 1227 cm,纽约现代艺术博物馆(左)

图22 Helden Dryden. “Americana Print: Accessories” Textile from Stehli Silks Corporation, 1925, 91.4 cm × 101.6 cm. The MET(右)

图23 LEFT: “Americana Print:Manhattan”, designed by Clayton Knight for Stehli Silks Corporation, 1925. The MET,27.150.3. RIGHT: Photograph of a model wearing a dress made from the “Manhattan”print. Photograph by Kadel & Herbert,Commercial Department, 1925. The MET

图24 自然蒙太奇“火柴”,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

克雷菲尔德纺织产业的一个拳头产品是领带,1930年代几乎全是织造,所以要求高度提炼的花型。面料艺校的领带设计案例中,最典型的是“网球拍”(图25)和“奥林匹克环”(图26),前者是纵横相间排列,后者是纵向交叉排列,都是追求规律和稳定的视觉效果。像“网球拍”和“奥林匹克环”这类形式元素既简单而又特征化,用伊顿的话来说,就是“易于理解和有示意性”的(《伊顿日记》第449页)。这也是他对服装面料设计选择素材的一个基本要求,尤其对于现代形式,比如名为“散步”的服装面料设计,形式简约,色彩也很简单(图27)。

图25 “Americana Print: A Game of Tennis”, designed by Helen Wills for Stehli Silks Corporation, 1927. The Victoria &Albert Museum(左)

图26 “奥林匹克环”印花面料,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年(右)

图27 “散步”,印花面料及服饰,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年(左)

正如上述,摄影作为现代设计手段是时风转变的重要表征。伊顿上任前强调建立摄影实验室的重要性,24伊顿1931年2月27日和3月17日写给赖米希的信。Thönnissen, p. 69-71.上任后更是将摄影作为一门贯穿整个学习过程的设计辅助课。在面料艺校的现存作品中,不少“现代”印花面料的设计原型就来自于摄影图片。比如图28的“指纹”印花系列,有印在黑缎上的单独指纹,也有经过局部放大后重新组合的指纹图案(以亚光白印在亮白色的人造丝上,或以灰色印在黑丝上)——在伊顿1973年展览画册上,这幅图编号为103,图下注有“指纹印,微型摄影蒙太奇印花面料”。25参见图录Billeter, Erika, ed. Johannes Itten. Der Unterricht, Grundlagen der Kunsterziehung. Ohne Ort, 1973。

图28 “亮白底上的哑光指纹”(1932-1938),德国纺织博物馆(右)

由于是设计教学的重要组成部分,摄影实验室尤为繁忙,不断有学生来冲印、显影和放像。照片内容除了人像和朋友合影,主要是风景、建筑、牛羊、汽车和日常物品。按伊顿的说法,无论什么都可以从中发现骨格或形式灵感。26Itten, Johannes. Elemente der bildenden Kunst, Studienausgabe des Tagebuchs.Ravensburg, O. Meier, 1980, p. 100.这些照片都是作为素材保存起来,需要时拿来剪切和拼贴,用于形式试验。现存面料实物的图案设计都是这么来的,比如学生习作《牛》就是照片剪切后重新排列,组成方阵(图29)。一张照片可以剪出好多局部,加上不同的排列组合,变化无穷无尽。

图29 摄影蒙太奇“牛”,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

在克雷菲尔德教学后期,伊顿还从这种图片剪切和拼贴中发展出一套“骨格图”训练方法。如第435页所写:“骨格:我以新的方式开始这一课程部分。布置不同的作业,制作骨格图表”。具体就是让学生从报纸和书籍中选择摄影插图,剪切成大小不一但宽度相同的图片,纵向粘贴成一排;然后让学生们用铅笔或墨水画出每张图片的抽象结构图,也纵向贴成一排,与图像原型并列在一起两相对比,可以清楚地看到这种方法所蕴含的丰富变化(图30)。

图30 骨格图练习

“骨格图”还有一种练习方法,伊顿称之为“自然蒙太奇”[Naturmontage]。比如用贝壳、钩环、树叶等实物照片直接在卡纸上寻找相互关系,确定下来后贴在纸上拍成照片(图31)。为了赋予材料以新面貌,所用纸张最好经过揉捏处理,使其具有全新的表面肌理。其中比较特别的是,有些纹样形式来源于局部特写照片,如图32的麦秸杆斜切形成的截面。伊顿上任前曾提出配置显微仪的要求,显然是受到了初版于1924年的《自然界中有韵律的图案艺术》27Piek-Patrik, George. Rhythmische Musterkunst der Natur: Die Grundzüge eines neuen Stils. L. Schottländer & Co., 1924。该书是对恩斯特·海克尔[Ernst Haeckel]《自然界的艺术形式》[Kunstform der Natur]中的观念在染织图案设计领域的具体应用。一书的影响。书中借助科学仪器展示了微观领域里极为丰富的形式原型,甚至说冰晶或者甲虫在木头上钻的孔洞都可以作为装饰图案使用。在一战后的德语区纺织服装和舞台美术界,这本书所提倡的科学主义设计几乎无人不晓。德国作家阿尔弗雷德·德布林[Alfred Döblin]甚至在其散文集《我们的存在》[Unser Dasein]中借以展开哲学反思。28参见Keil, Thomas. Alfred Döblins“Unser Dasein.” Quellenphilologische Untersuchungen. Königshausen & Neumann,2005, p. 74, Footnotes 59。伊顿对该书作者格奥尔格·帕特里克[George Piek-Patrik]及其妻子奥尔佳[Olga Desmond]都不会陌生,因为后者本人也是德国表现主义艺术圈的名人。29奥尔佳·德斯蒙德[Olga Desmond]是1920年代著名演员和德国表现主义舞蹈的代表人物。关于她的生平及其与表现主义艺术家的关系,参见E. Runge, Jörn. Olga Desmond.Preußens nackte Venus. Steffen Verlag, 2009。

图31 摄影拼贴“钩环”,笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

图32 自然蒙太奇“麦秆斜切”,克雷菲尔德,1934年

五 总结及余论

由于克雷菲尔德的产业背景和地方传统,创设于1932年的“面料艺校”虽属职业教育,但主旨不是为了培训技术人员,而是为德国丝绸工业培养新一代的面料装饰设计人才,也就是说,这是一所新型的染织设计学校。从该校校史可以清楚地看到,最迟至20世纪30年代,“设计”作为独立的职业概念已被产业界广泛接受并推动,尽管还没有统一的专有名称。

自19世纪下半叶以来,人们已经认识到艺术与技术的割裂问题,但无论是美术学院还是工艺美术学校,抑或各行业职业学校,都无法真正解决这一问题。直到20世纪初的“革新美术学校”[Reformkunstschule]出现,艺术家才找到了实验工坊的道路。但产业界恰恰相反,对于克雷菲尔德的职业教育机构而言,他们不缺染织技术和产业条件,而是迫切需要解决产品的“品味”问题:以往是短期聘用优秀艺术家指导,20世纪初开始尝试将“新艺术”课程纳入职业培训课程体系。这是源自企业界的自觉推动,而不是包豪斯那样来自艺术家的倡议;相对于包豪斯式的工坊实验,他们更需要新颖的设计形式和原理,这就是当地产业界选择伊顿的根本原因。

伊顿也投桃报李,发展出一套与当地产业相适应的染织设计教育:在教学规划上,体现为课程设置的专业化、系统化和模块化;在具体教学上,则体现为美术基础与染织专业训练相融合,同时迎合现代主义设计潮流,把当代日常生活素材、摄影等新技术手段作为设计辅助。此外,还涉及材料领域的实验探索,混合使用当时的创新材料如粘胶和醋酸等合成纤维进行织造。图33是面料艺校的一份织造月报,介绍自然丝、人造丝和黏胶纤维的效果。1925年前后,使用不同自然和合成纱线进行面料造型实验,正是德语区染织设计教学(如包豪斯和法兰克福)的新方向。从纺织博物馆的藏品来看,这也是面料艺校的常规教学实验(图34)。但从《伊顿日记》来看,伊顿在克雷菲尔德的设计教学是将自然研究、色彩和形式法则视为面料造型的核心手段,服务于克雷菲尔德的面料花型设计需求;而上述材料试验涉及相对较少,应该说这既非当时产业界的关注点,也不是伊顿本人的教学重点。

图33 Monatshefte für Seide und Kunstseide/Zellwolle, 1938, S. 274

图34 材料试验织物小样。笔者摄于德国纺织博物馆,2019年

——造梦城市中的精神绿洲