惊蛰之笋

奔跑

江西老家吃春笋,经典做法是炒腊肉,一鲜一熏,加点红辣椒,阴阳暗合,美味天成。因此自小觉得这春笋不能有别的做法,直到第一次来到杭州。

杭州的第一顿饭,就有一道“油焖春笋”。听起来很油腻,其实是油煸后加点生抽焖烧,鲜香甜脆,口感其实清爽,蛮不错。很快,我就知道了“杭州人不断笋,苏州人不断茭”之说。

杭州人吃笋,的确是花样繁多。不说笋干,单是这鲜笋就可以享用四季。冬季有冬笋,立春后就是春笋,五月到十月,就是鞭笋季节。鞭笋就是地底下竹鞭的嫩头,形状像马鞭,用来炖汤、炒菜,都是家常妙品。

我注意到,苏轼初到杭时并没有写到笋,而十年后,即元丰三年(1080)二月初到黄州不久,他却写到了,而且是名句:

长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

(《初到黄州》)

这是怎么回事?之所以有此疑问,是因为我想当然地认为,那时的黄州人,估计不像杭州人那么容易能在餐桌上吃到这道菜。毕竟那时杭州是东南大都会,而且盛产笋。难道是黄州满山的竹林让他产生了联想吗?也许是吧,但也可能另有原因。

比如,与当时苏东坡个人的具体境况有关。

熙宁四年(1071)六月,东坡在直史馆,因为对王安石变法有不同意见,两上神宗皇帝书,但均石沉大海。在微妙形势下,他被新任侍御史知杂事谢景温指控,说他此前回四川老家奔母亲丧时,曾使用官船且夹带私盐、瓷器、木材等货物牟利。一通调查,结论自然纯属子虚乌有,但搭乘了官船是有的,也的确是顺路。事情不大,但打击政敌的效果,肯定是达到了。

这个谢景温,是王安石的亲戚,但此事王安石是否参与,不能妄断。据《续资治通鉴长编》元祐四年(1089)正月纪事,刘安世是弹劾过谢的,说他“天资奸佞,素多朋附”,并专门提到此事。

果然,苏东坡感受到了人心险恶。他不做一言辩解,“乞外补”,申请到地方任职。神宗爱才,批示知颍州。因苏东坡曾签判陕西凤翔府,至此时也已十年,资历完全可以任知州。但中书省不同意,坚持仍任通判。据说是有人担心他在知州岗位上不合作、不奉行新法。神宗要顾全大局,无奈也只好让步,但改批通判杭州。杭州是江南名郡,神宗大概是要借此表达他对苏东坡的安抚之意。

无论怎样,苏东坡大体上是被逼出走,而且是降格安排。他虽然在朝堂上不做辩解,但在私人文字往来中,就不那么淡定。他甚至表示,这段时间“已断作诗”(《与林子中》),即停止了写作。这当然是说得有点夸张,但也可窥见他的意难平。

毕竟,此时的苏东坡不过三十四岁,风华正茂,且在大宋政坛上风头正劲。

东坡于六月带着家属出发,十一月抵达杭州。一路上他遇到很多师友,得到了很多叮嘱,但似乎并没有什么能让他真正释怀。

他在陈州(今河南淮阳)逗留了七十多日。弟弟子由在此任州学教授,他们一起游览、叙谈。老师张方平给他寄来送行诗,劝他借机远离是非,“最好乘湖游禅扉”。不久,张方平自己也判南京(今商丘)御史台,离开了京师。同在馆阁的表兄文同,这时也被外放知陵州(今四川仁寿),却不忘给他寄诗,叮嘱他“北客若来休问事,西湖虽好莫吟诗”。他太了解这个“书生意气”的表弟,当初就苦口婆心劝他少说几句,“子瞻不能听也”,这才招致谢景温之祸。事实证明,文同再次一语成谶。“乌台诗案”里的那些诗,很多正是东坡在通判杭州时所作。

九月,子由送大哥到颍州,一道拜见了致仕后退居在此的欧阳修。饱经政坛沧桑的老师衰老多了,不过精神还好。他作《六一居士传》以述致仕之乐,说自己混迹于“五物”之间,是为“六一”。哪五物?藏书一万卷、三代以来金石遗文一千卷、琴一张、棋一局、酒一壶。在两位晚辈陪同下,他颇有兴致地游览西湖,谈论时事和诗文。大约是察觉了苏东坡的不平,欧阳修在闲聊中也有宽解之意。比如,他很细心地问起当年朝中共事的那些贤能之士的近况,并且说其中有人有负于自己,一定是自己有做得不到之处。他们还谈到了文同的诗。欧阳修很喜欢其中一句:美人却扇坐,羞落庭下花。大概也是警醒苏东坡不要锋芒太露,该用扇子挡一挡时,还是要挡一挡的。这是老师的肺腑之言了吧。

在扬州,苏东坡在知州钱公辅的座上,遇见了几位也在外放途中的同僚。同知太常礼院刘攽,通判泰州。同知谏院孙洙,知海州(今江苏连云港)。馆阁校勘刘挚,监衡州(今湖南衡阳)盐仓。大都是因朝廷变法“郁郁不能有所言”。他们相聚几日,一起游览了当年欧阳修任知州时建造的平山堂。这里幽静古雅,地势略高,江南诸山历历在目,是一个聚会抒怀的好去处,体现当年太守“治政宽简”的用意。在临别诗中,东坡却有“坎坷为逐臣”句,失落之憾,跃然纸上。

初到杭州的东坡,心境自然不会太好,有诗为证。

他写了一首《初到杭州寄子由二绝》,第一句就说:眼看时事力难胜,贪恋君恩退未能。意思是说,眼下这些新法措施(青苗法、盐榷等)落实起来很难,但看在皇帝的恩典与情分上,又不能甩手不干,实在苦恼。

在杭州的日子,苏轼的心情是沉郁的。笔下不时提及新法之累、工作之繁。尤其是新盐法(政府专卖),因为用力过急过猛,搞得监牢里囚满为患。他在给丞相韩绛的上书中说:“每执笔断犯盐者,未尝不流涕。”南方气候的寒来暑往,也让他不时留下生病的记录。他在西湖边流连,有时去望湖楼饮酒,看湖山之上风云突变,一会儿大雨滂沱,水珠飞溅,一会儿风卷残云,雨住云开。好在新知州陈襄到任后,他们颇为相得,不时能够一道游览杭城名胜,到吉祥寺看花,到湖畔饮茶,或到城外寻芳。有时,他也独自到治下属县“循行”,视察工作。

我始终没有读到通判杭州期间写自己吃笋的诗作,但他的确两次写到笋,而且是在同一次下乡调研的旅途中。

熙宁六年(1073)春,在杭州的第三年,苏东坡出了一趟差,前往富阳、新城“循行”。富阳在杭州西南七十三里、新城一百三十里。

正是惊蛰前后,一路上果然一派江南春色,让东坡感受到了片刻的欢愉。这和煦的东风,好像也知道我要下乡吧,吹走了雨脚,送来了晴云。那云飘在远处山岭之上,悠闲自得。早晨的太阳像被擦拭过的铜钲,从树梢后冉冉升起,温暖明亮。多美的山村啊!矮矮竹篱旁,野桃花盛开了,似乎带着笑意,正是“惊蛰一候桃始华”。清清的沙溪边,带着鹅黄的柳条迎风轻舞,多情而多姿。正是春耕开启的季节,农人已经忙碌起来了。看看他们餐桌上,有芹有笋,他们在用自己的美食来犒慰这春天里的辛劳呢!东坡赞叹道:

西崦人家应最乐,煮芹烧笋饷春耕。

(《新城道中二首》其一)

这“烧笋”,是怎么个烹饪手法?也就是所谓的“油焖”吗?不得而知。

但苏东坡的心情应该也是随着一路视察所见而变化。这样的快乐和亮色,也就是一刹那吧。很快,他又陷入了迷惑之中。

松了马缰,沿小溪徐行,只听见水声潺潺。毛毛春雨下得很足,山茶长势很好,茶农们是满心欢喜的。老相识晁端友在此任新城令,他年长苏东坡八九岁,是一个清正耿介的人,碰到对百姓不利的政策,就要上书据理力争,所以仕途蹭蹬。这人生旅途漫漫,就如同我脚下的路。他不禁感叹:

人间岐路知多少,试向桑田问耦耕。

(《新城道中二首》其二)

山间的旅行,让东坡想起了孔子向隐士长沮、桀溺问路的典故。一日,夫子一行被一条河流拦住了去路,孔子遣仲由问路,他们一个不回答,一个则答道:天下纷乱至此,你们究竟靠谁能改变呢?你们与其追随夫子这样到处投奔而奔波劳碌,还不如跟随我们归隐呢!

归隐,自然不能。即使这山里人家,也同样逃不掉那些新法的罗网。苏东坡在这次旅途中,写了颇具影响的《山村五绝》,成为他后来“诽谤新法”的“罪证”。

他记录下了一路上“视察”到的一些情况。

山里的春色虽美,但有的村庄人烟稀少,原来是因为新盐法的逼迫,有百姓铤而走险,放弃耕稼而拿着刀剑去贩运私盐。食盐价格高涨,他们几个月都不知盐味了。有的农民到衙门贷到青苗钱,转手就在城里胡乱花掉了,他们学到的,只是城里人说话的一些腔调而已。庄稼荒废了,生活出现了很大的困难,连古稀老者都不得不腰上别着镰刀,到深山里去割山笋、蕨菜充饥。这时,东坡再次写到了笋:

老翁七十自腰镰,惭愧春山笋蕨甜。

(《山村五绝》其三)

即便在这风调雨顺的年景里,老百姓也要为生活无着而忧愁,甚至靠挖野笋野菜充饥。这个状况让我这个做官的人感到羞愧,我还是不要当这个官了吧。

——在后来的“乌台诗案”中,这些诗句被指控为“包藏祸心,怨望其上,讪渎谩骂,而无复人臣之节”(舒亶语)。

在通判杭州的三年期间,苏东坡似乎再也没有写“食笋”的诗句。是啊,他怎么还会有这样的雅致和胃口呢?

在这三年间,我没有看到他给皇帝上过哪怕一道奏议。按当时的制度,州府通判是皇帝直接委派的官员,是可以直接给皇帝上奏陈情的。这令我久久地遗憾。我只能揣测,这段时间,他处于一种极端挫败的状态之中,而且对可能遭受更多“迫害”而深怀恐惧。

他对新法的批评和建议,在随后的密州(今山东诸城)知州任上,才又比较正式地呈奏。在抵达密州二十多天后,东坡给丞相韩绛写过一封长信,详细地谈了自己对时局的一些看法,但在信的末尾,我还是读到这样的一段话:

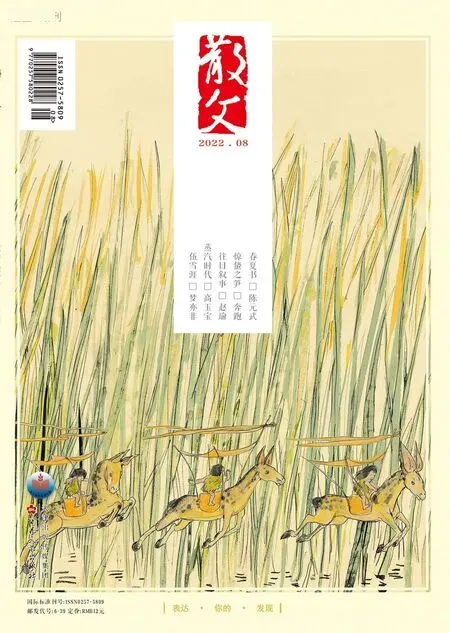

李公麟《苏轼笠屐图》 明 朱之蕃临

轼不敢论事久矣,今者守郡,民之利病,其势有以见及。又闻自京师来者,举言公深有拯救斯民为社稷长计远虑之意。故不自揆,复发其狂言。可则行之,否则置之。愿无闻于人,使孤危衰废之踪,重得罪于世也。干冒威重,不用战栗。

(《上韩丞相论灾伤手实书》)

他强调,这是一封私人书信,是因信任丞相才冒昧写的。信中对朝政的一些议论,如果丞相觉得可行就采用,否则就不要理会。千万不要让其他人知道我说了这些话,否则我又要得罪那些人了。

他在写此信时的心中余悸,岂非历历在目!

外放通判杭州,是苏轼在政治上的首次挫折。他被“新党”作为“政敌”逐出了朝廷,而且降格安置。虽然这相对于他后来的那些“灾难”而言微不足道,但这的确是他得到的第一次人生教训。他受到的心灵震撼,可以想见。

这年的气候都一如他的心境。“循行”归来后不久,惊蛰刚过,二月十日春分时节,竟然下起了雪。这是以往少见的,苏东坡感到寒意逼人。他写下“从今造物尤难料,更暖须留御腊衣”(《癸丑春分后雪》)。他感到,连老天爷都难以捉摸,即便天气越来越暖和,我是否也还是要留足御寒衣物呢?

真正品尝杭州的笋,还要等到他知杭州的时候。那是元祐四年,已经差不多是二十年之后了。

而现在的东坡,需要的是一个明媚的春天。