后现代主义小说的电影改编研究

——以《法国中尉的女人》为个案

张 艺

(宁夏大学人文学院,宁夏银川 750021)

第二次世界大战后的英国小说呈没落之势,在一片“文学死亡”的悲观论调中,作为后现代小说的一大力作,约翰·福尔斯的《法国中尉的女人》凭借“既有形而下层面的技巧实验和革新,又不乏对小说与现实的关系、虚构与事实的关系、意义的建构与读者的关系等宏观层面的重新思考”[1]脱颖而出。它无疑为踯躅于十字路口的英国小说注入了新的生机和活力,为读者开启了多扇可能之窗[2],同时也为后现代主义小说的发展提供了大胆的尝试和创新经验。这部小说在福尔斯的小说写作和整个后现代主义小说的发展史上都占有举足轻重的地位。

不同于多数后现代主义小说过于学术化、晦涩难懂,《法国中尉的女人》是一部十分“好看”的小说,它易于被接受的同时不失厚重和深刻,出版后短短数年发行量就超过一千万册。这部后现代主义小说吸引了众多的电影工作者,如著名导演安德森、金尼曼、莱斯特及尼科尔斯等都试图对其进行改编。由于其典型的元小说特性,使得电影改编十分棘手,上述导演都望而却步。直到小说问世十年之后,英国著名剧作家哈罗德·品特和导演卡雷尔·赖兹一起努力,才将小说成功搬上银幕。改编的影片上映后引起巨大反响,受到各方好评,成为电影史上后现代主义小说改编的经典范例。纵观后现代主义小说的电影改编,其尝试和成功的经验在我国并不多见,但在国外电影界却较为丰富。然而,国内学界关于后现代主义小说的电影改编研究寥寥无几。本文以《法国中尉的女人》为个案,从文学文本和电影作品的叙事结构、结局设置和最具代表性的人物塑造入手,探讨后现代主义小说电影改编的实践路径,以期为国内同类电影作品实践提供些许经验。

一 套层结构——后现代性的奠基和延展

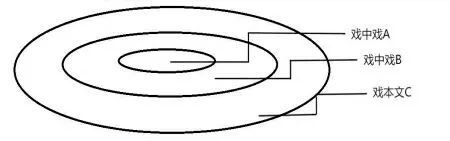

为忠实原著,哈罗德·品特将这部后现代主义色彩浓重的小说模式(小说套小说)改为电影套电影的结构搬上荧幕。影片始于剧中的男女演员迈克和安娜随着电影《法国中尉的女人》拍摄组来到英国南部的莱姆镇进行拍摄,迈克扮演年轻的绅士查尔斯,安娜扮演声名狼藉的“法国中尉的女人”萨拉,因此该片最终呈现为“双重戏中戏”的套层结构(套层结构是时空交错式结构中的最高级结构形式)(如图1):1.萨拉和查尔斯的爱情戏(戏中戏A);2.电影中的摄制组拍摄全过程及饰演男女一号的演员迈克与安娜陷入婚外情(包含A 的戏中戏B);3.由国际影星艾恩斯与斯特里普联袂主演的《法国中尉的女人》(由A 和B 共同组成的戏本文 C)[3]。

图1 电影的套层结构

影片通过戏里戏外两条情节线索来回旋讲述男女主角在两个不同时空(维多利亚时空和现代时空)中的情感故事。这两条线索没有主次之分,实际上分别代表了叙事结构中的“故事”和“话语”两个层面(“故事”在叙事作品中是指“写什么”,而“话语”指“怎样写”。对于“故事”和“话语”的区分主要依照结构主义叙事学家西摩·查特曼在《故事和话语:小说和电影中的叙事结构》中的阐释:认为叙事文本包括故事和话语两个层面,故事指叙事的内容,包括系列事件和人物与环境;话语指叙事的表达,指传达内容的方式),来进行平行嵌套。小说和电影的叙事结构都包含了以上两个叙述层面,两个叙述层面互相开放,不断交织、重合。小说中的故事层面即法国中尉的女人的故事(19 世纪)(也就是“小说中的小说”),话语层面则叙述了《法国中尉的女人》是如何写成的(20 世纪);电影中的“故事”是小说中萨拉和查尔斯的故事(19 世纪)(即“电影中的电影”),而拍摄《法国中尉的女人》电影时扮演萨拉的演员安娜和扮演查尔斯的演员迈克对电影的排练和评论以及两人之间的故事反映了电影拍摄的整个进度(20 世纪),也就是电影的话语层面[4]。

这种套层结构给人一种时空错乱的感觉,让观众模糊了男女主角戏里戏外的分置,同时也恰如其分地展现了“片中男女”的情感纠葛。同时,故事交错的两条线反向发展,形成了鲜明对比,引导观众对爱情、人生等问题进行深思,给观众提供更多的自由空间。这种叙事技巧到剧作结构的巧妙转换,显然极大地保留了原小说的后现代特性。本文选取两个最具代表性的段落进行分析。

(一)开头段落

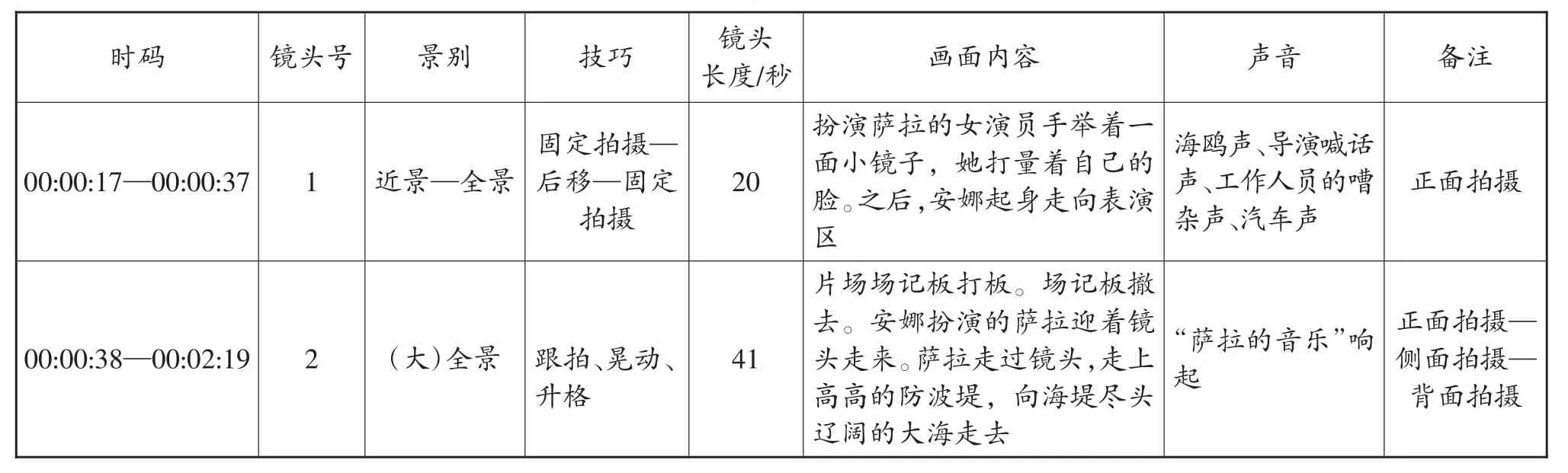

随着场记板的敲落声响起,女演员安娜入戏,走向古代维多利亚时代阴郁的海边港口,进入萨拉这个角色,并完成由现代时空向古代时空的巧妙过渡,影片的开头只有这两个镜头,如表1 所示。

表1 电影开头镜头分析

影片独特的手法即开头便由现实入戏。在第一个镜头就告知了观众所处的“角色”,让他们被置于“戏中戏”的外部戏结构。由现在时空过渡到过去时空,由演员安娜走上海堤成为萨拉带观众一同入戏。第一个镜头由近景拉至全景,近景交待了安娜的身份,全景则表现了她与周围片场嘈杂环境的关系以及对现在时空的强调。到第二个复杂运动的镜头间,用一个大的剪辑过渡完成了自然流畅的时空转换。值得强调的是“萨拉的音乐”(萨拉的主观音乐,符合萨拉的神秘忧郁气质)的响起,不仅作为一个时空切换的外部标志,也象征着当前时空的一种内部精神属性。

笔者认为开头段落的影视改编在增添套层结构的艺术手段的基础上,保留了原小说的相对叙事结构在影视媒介中的映射,使得电影初始就为其浓烈的后现代特性奠定了基调,以“戏中戏”的手段代替了小说中处于故事外部的声音和视角,影片开头堪称这一结构浓墨重彩的一笔。

(二)时空切换

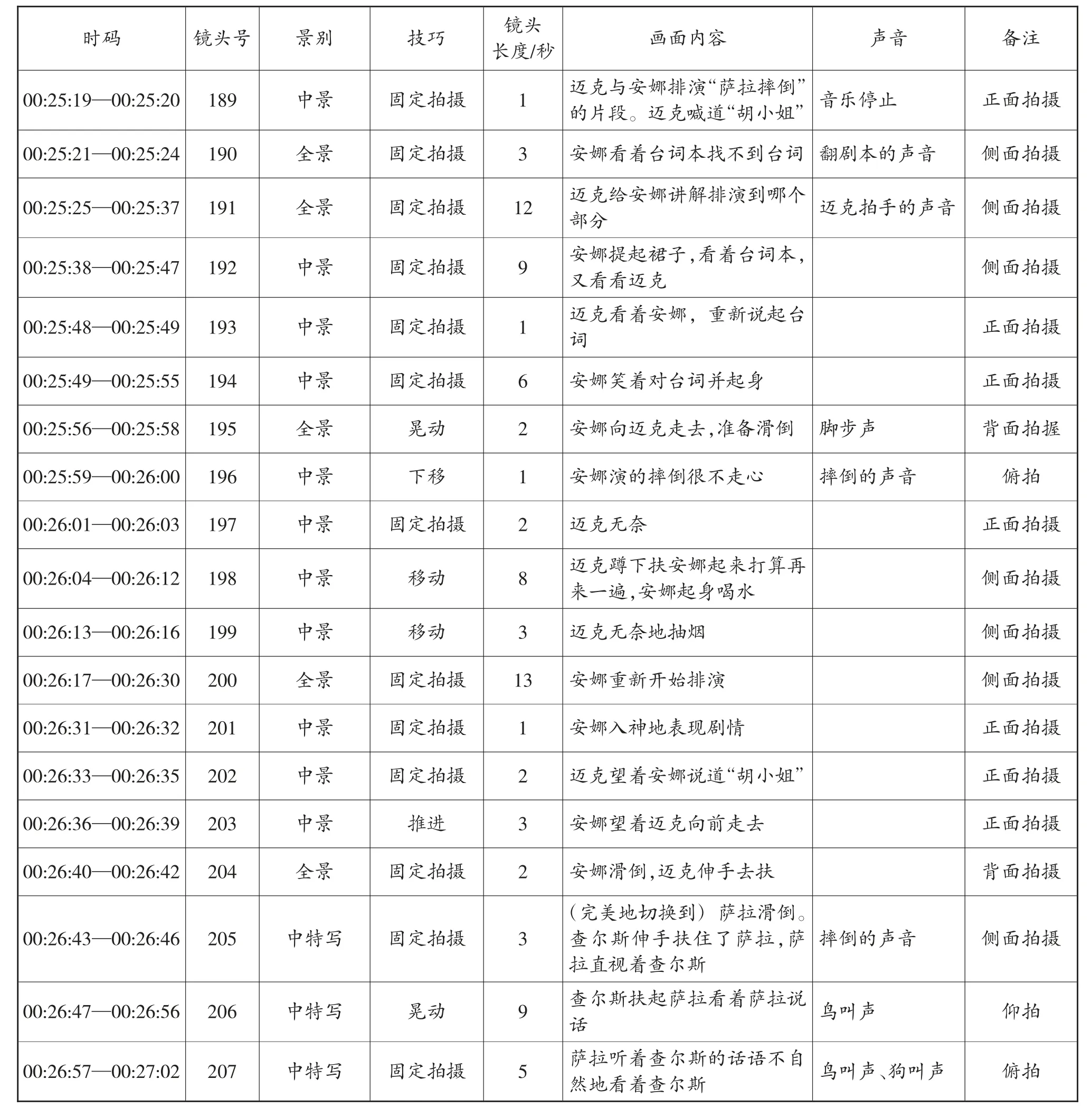

该片采取的套层结构需要在两个时空间进行镜头转场,因此,本文选取片中一处利用动作巧妙转场的段落来分析。现在时空中安娜和迈克排演“萨拉摔倒”的电影片段时,以“萨拉”(安娜)摔倒的动作跳接到过去时空萨拉摔倒被查尔斯扶起的动作镜头。这里的蒙太奇手法衔接得自然而又巧妙,镜头分析如表2 所示。

表2 电影动作转场镜头分析

笔者认为,这个段落的时间节点在叙事结构的改编中十分突出。首先,这一段落无疑是改编后剧作结构的画龙点睛之处。以演员安娜和迈克对台词排演的镜头将观众带入拍摄过程,后现代性的凸显将原著叙事结构模糊,时空转换的节点将原小说的叙述过程变得更加生动有趣。其次,这一镜头的转场也是两组人物关系的距离(身体距离和心理距离)转变之处。尤为突出萨拉与查尔斯的距离关系:他们不仅肢体上在靠近,心灵也在慢慢接近并碰撞。萨拉的神秘面纱一点点褪去,开始向查尔斯敞开心扉并倾诉不幸,查尔斯渴望的爱情和自由之火也一点点燃起。

因此,从对这两个段落的细读中可以看出,电影改编后的双线叙事在大框架下保留并延伸了原著的元小说特性。以双重观众的目光代替了原小说中作者的笔触,以套层结构来安排小说中多元化叙述视角的自然转换,使得影片内涵更为丰富。而利用观众自始至终的“参与性”(观众观看剧中人物完成电影的拍摄录制,同时观众又观看这部改编后的影片)突显了剧作结构的后现代特性。不得不说,这一大结构性的改编十分精彩。

二 固定结局——后现代性的相对削弱

原著作者在小说结尾部分设计了三个不同结局来颠覆传统小说。读者可以接受或不接受任意一个、两个甚至全部结局,这给予了读者前所未有的自由,也是《法国中尉的女人》这部小说最具代表性的叙事特色。更有学者指出,这三个结局分别是对18 世纪小说、19 世纪小说和20 世纪小说的戏谑模仿。

哈罗德·品特在对小说的改编中,将原著中萨拉与查尔斯的三个不同结局进行了选择,并给定了一个大团圆的套路结局:查尔斯经过三年终于在画家家里找到了萨拉,两人在情感和精神的争执后重归于好。影片最后二人幸福、自由、恬静地泛舟湖上,将多样结局固化为单一选择。而对于相应的安娜和迈克的结局,品特则用了自己的方式留白:舞会时受到安娜暗示的迈克尾随而来,安娜却在审视镜中的自己时突然离开,迈克对窗外长呼“萨拉”后,在黑暗的大厅中抽烟暗自神伤。这一结局的设置拉长了观众的情绪时间,反而令影片主题和内涵更加意味深长。

直观地来看,电影改编只选取了原著中的第二种“皆大欢喜”式结局,即查尔斯与欧内斯蒂娜解除婚约,与萨拉经历重重的选择后“有情人终成眷属”,冲破传统束缚却似乎仍然笼罩着自由的迷雾。必须承认,这种改编无疑将原著提供的自由选择的机会单一化,削弱了原著的后现代主义特性,缩小了读者的感受范围和审美空间;这一结局的固化,也将原著中第三个结局(查尔斯与欧内斯蒂娜解除婚约,找到萨拉,萨拉没有同意他的求婚。他的新生活也成为未知,二人都摆脱了传统束缚的捆绑,达到自由、自我的境界)所传达的精神旨趣抹杀,使其后现代主义意义和借助环环相扣的情节、结局塑造的人物精神都大打折扣。这与以往的这一类难以驾驭的后现代主义小说文本的改编套路如出一辙,即在改编时套上一个情节片模式,写成一个简单的更具有情节性的故事,安排一个皆大欢喜的结局。

但也不能否认,品特放弃多重结局造成的缺憾,确实是文学文本在跨学科、跨媒介转换时“情理之中”的缺失。这样做首先是因为电影形式本身受到时间和空间上的限制。三种结局如若通通呈现,电影时间是无法平衡的,因此,改编时不可避免地会在原作情节上进行有选择的删减[5];其次是为了符合电影特性。为了呼应影片的叙事结构,编者自然而然地为人物安排了确定的结局,使得根据小说改编的剧本电影化。双重空间里的不同故事,一个提供了觉醒与反思式的意味深长,留有想象空间和余地;另一个则圆满落幕,符合大众的期待视野。

三 透过“镜像”看萨拉——后现代性的复杂体现

由于以上探讨涉及改编后的电影结构、结局,使得萨拉这个人物自然也缺失了原文本中思想精神升华的部分(第三个结局),其精神追求中那种深刻而绝望的存在主义和女性主义必然被极大地削弱。但影片仍然创造性地完成了福尔斯的表达目的,在塑造萨拉时多次使用镜子这一意向。它不仅作为表现映照关系和主题深意的媒介,更是改编后用来弥补、升华萨拉在原小说中后现代主义特性缺失的重要手段。因此本文对改编后的镜像关系进行逐层(从内向外)探讨。

(一)第一层——镜像的直接观照

影片中最内层的直观镜像发生在波尔坦尼太太家,是萨拉对着烛光前的镜子给自己画像的段落。在这个段落,萨拉脱去了遮掩的黑色斗篷,她面对自己,面对真实的萨拉,画了两张自画像:第一张阴森恐怖——这时“镜子”起到一种观照、审视和对话的作用,映照她丰富的内心世界,更深层次的意义,是通过镜子作灵魂观照,她透过镜子直视自己的灵魂,并时刻提醒自己,不至于迷失在旧时代的染缸中;第二张则美丽动人——这张画像的画风大变,无疑是因为遇到了查尔斯,遇到了能够理解她、走进她内心的男人,想必爱情总是让人变得美丽动人,尤其萨拉又是那样一个敢于追求的、大胆的、自由的女性。

(二)第二层和第三层——镜像的套层映射

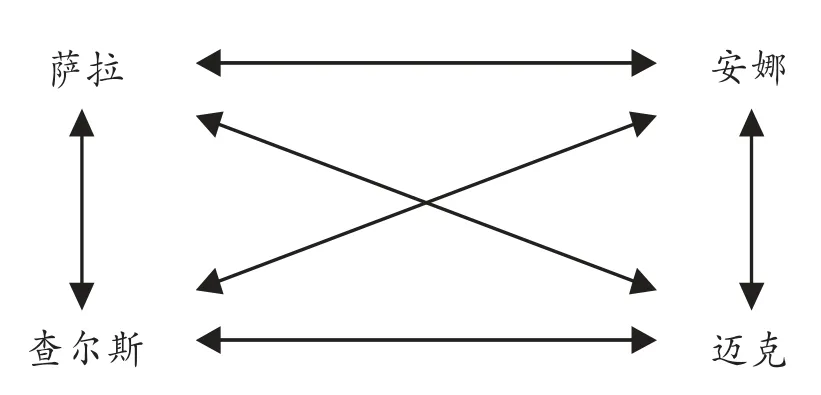

第二层镜像关系是电影在改编时为原作的萨拉设置了一个新的角色(安娜)(人物镜像关系对应如图2 所示),而第三层便是该部影片在呈现时以银幕作为镜像、以观众作为观照主体构成的镜像系统。将第二层和第三层镜像关系放在一起讨论,是因为这两层映射都是跟随电影镜头的凝视所设置的镜像,据此来分离电影影像和现实世界。

图2 电影的人物镜像关系

在这个复杂的映射关系中,本文按照电影的拍摄进程来分析。安娜从电影的第一个镜头就开始对着镜子审视自己作为“萨拉”的扮演形象,“戏中戏”拓展了原著中隐含的一种镜像(审视);影片中安娜和迈克在出演电影的同时,情不自禁地进入了角色的自我。他们如同婴儿一样看着自己的镜像并迷恋其中,误认为电影镜头中的角色正是真我,与角色的情感产生共鸣,在想象和幻象的层面达到了视觉的满足。安娜和迈克已然分不清幻象和真实;影片结尾时安娜进入房间等待随后而来的迈克时,在化妆镜前审视自己,并突然做了决断选择离开(寻找到真正的自我)。而从开头的“小镜子”到结尾的“大镜子”,其观照意义已经上升了一个层面,开始安娜刚要进入角色时是在简单地审视萨拉的“形”,而一切即将结束时她凝视自己的镜像顿悟,因为她看到了萨拉的“神(心)”。

比较典型的是影片结尾处的一个细节,安娜离去后,迈克对着窗外大声呼唤“萨拉”而不是安娜,可见安娜选择回到现实,而迈克却深陷其中不能自拔,主人公自己也迷失了,他也不知道爱的究竟是安娜还是安娜扮演的萨拉。这个情节无疑展示了镜像下互相影响、互相消解的人物。戏里戏外界限的模糊,使得“戏外人”的命运和“戏中人”的命运无形中联系在一起,这其实也映证了拉康的镜像阶段理论:他们像婴儿一样完成了误认的过程[6]。

而到最外层的镜像系统时,电影通过镜子(镜头)的功能把幻象世界展示给观众,从而使观众沉迷其中。他们“如同婴儿一样向影片中的角色寻求认同,把自己的目的和欲望投射到影片中的人物身上,然后反过来再与人物所体现的动机和价值认同”[7],他们不由自主地屈服于电影的想象境界中,并接受着其中所传达的种种暗示[8]。

然而,影片中“萨拉——安娜”这组镜像人物却不是完全重合的。安娜这个形象没有萨拉那么勇敢,并缺少了萨拉身上的理想化色彩,表现得更为现实。编者这样安排的原因有两个:第一,电影在表现原作后现代主义精神时保留了小说中萨拉身上的多元性(融合了维多利亚时代和现代两种社会属性的文化),将两个时代的主要特征分置于安娜和萨拉身上,但更加突出萨拉性格的复杂性;第二,从镜像关系来看,以安娜为本体去看镜中的“本我”(萨拉)并认为这就是自我。这个“本我”在幻象中有一个预期,在完成误认的过程中虚化和异化同时发生[9],因此,萨拉这个形象作为具有想象性的镜像就带有了理想化色彩。从这一层面来说萨拉毫无疑问是虚幻的,这保留了原著中后现代主义小说人物的特性。她是较为现实的安娜所进行的一种自我建构,带有主观的身份认同感,因此安娜的人物形象中必然缺少了一点萨拉所具有的色彩。

综上所述,《法国中尉的女人》这部小说在改编成电影时,其元小说特性被转换并置入套层结构中,基本保留了原著的后现代主义特性,并且在相应的电影语言艺术上进行了延展;虽然固化结局是情理之中的改编选择,但仍然明显削弱了原著的后现代性;在此改编基础上,萨拉这个电影人物体现的后现代性也必然比原著有所缺失,但影片改编时却活用“镜像”来弥补和深化了原作的后现代特性。