河北武安千佛洞石窟调查简报*

徐忠雨 武新华

(1.首都师范大学 历史学院,北京 100089;2.太原市天龙山石窟博物馆,山西 太原 030025)

武安千佛洞石窟位于河北省武安市贺进镇魏家庄村东南,地处太行山东麓中南段,南距贺进镇6.5公里,地理坐标为36°51′17″N,114°1′30″E,海拔546米(图一)。石窟坐落于龙虎山山腰处,与山下新修寺院相距约30米(图二)。1982年,千佛洞石窟被公布为河北省第二批重点文物保护单位。

图一 河北武安千佛洞石窟位置示意图

图二 千佛洞石窟远景及周围环境

根据笔者搜集的资料,目前所见与武安千佛洞石窟相关的著述主要可分为三类:一,通识性介绍,如《邯郸名胜古迹》、《邯郸》、《邯郸旅游便览》、《邯郸市地名志》等,在介绍地区内景点或古迹时简单介绍千佛洞石窟,以科普为主要目的,内容多有相似之处;二,文物类工具书或论著,以《中国文物地图集·河北分册(下)》、《河北省文物保护单位通览》、《邯郸古代石造像艺术鉴赏》为代表,但提及千佛洞石窟时仅对石窟位置和个别龛的形制、造像数量进行了简单介绍;三,新闻报道或游记,如《探秘“后临河”》、《贺进镇的前进之路》等,篇幅较短,且内容较不严谨,学术性较弱。总体来看,目前学界缺乏对千佛洞石窟的专门研究,对于石窟内造像的题材、造型特征和题记内容等也少有涉及。为进一步了解千佛洞石窟的面貌,2020年6月,笔者对石窟进行了全面的调查,并于2021年5月对相关数据进行了复核,现将调查结果简报如下。

一、石窟造像概况

千佛洞石窟在天然石灰岩洞的基础上开凿而成,坐东面西,洞口呈不规则尖拱形。近代在岩洞进深约12米处增设了一道铁栅栏,将岩洞分为外窟与内窟两部分。外窟空间开阔,壁面满涂条纹状朱砂,分布有大量造像龛及造像,洞口高3.4~3.8米 ,宽 0.74~2.72米,进深12米,壁面高2.8~3.5米(图三);内窟幽深,可见度低,部分区域有钟乳石,无龛像,仅在入口处放置一尊近代雕刻的白石造像,洞口高2~5.1米,宽2.6~4米,进深约60米。

图三 千佛洞石窟外窟(由西向东)

千佛洞石窟共有造像龛106座,造像156身,均分布在外窟的南、北两壁上。其中,南壁龛、像较多,共有造像龛80座,造像116身,排列相对整齐,大致成6行分布;北壁龛、像较少,共有造像龛26座,造像40身,分布零散,大致呈4行排列(图四)。调查中,为便于记录,按照自下而上、自西向东的顺序对造像龛及无龛造像进行编号:南壁造像龛编号为1—80号,北壁造像龛编号为81—106号;南壁无龛造像编号为1—14号,北壁无龛造像编号为15—17号。

图四 千佛洞石窟龛、像分布位置示意图

156身造像中,除第57龛造像保存完好外,其余在造像头部、躯干和台座等处均有不同程度的损毁,残损部分大多有“包泥补塑”的泥痕。龛、像大多有彩绘装饰。龛壁多施蓝彩,少量施绿彩或红彩。造像彩绘用色较多,头光、身光多以白彩绘轮廓,内填黑彩,或以黑彩绘轮廓,内填白彩,少量头光用红彩、黄彩或蓝彩;佛衣上部以褐彩为主,少量施红彩或黄彩,底端多施绿彩;莲座上部的莲瓣大多施白彩,并在每片莲瓣中部用蓝彩绘倒U形轮廓,个别仅施白彩,中部束腰和下部的座基多施绿彩或蓝彩。

二、典型龛、像介绍

由于石窟内造像数量较多,且大部分造像龛及造像在形制、风格上基本一致,本文仅选择部分保存较好、较具有代表性的造像龛和无龛造像进行详细介绍。

(一)造像龛

1.第2龛(图五)

图五 第2龛造像

位于入口处南壁底部。圆拱形龛,两侧龛壁残损,高36厘米,残宽26厘米。龛内雕结跏趺坐佛一尊,高34厘米,宽19厘米。佛像上半身残毁,可辨右手置于腹前,身后绘圆形头光和身光。束腰莲座,上部为双层仰莲,下部为双层浪花状座基。龛上部残存黑彩,头光、身光以白彩绘轮廓,内填黑彩。龛外右侧有题记,残存“工□空”3字。

2.第6龛(图六)

图六 第6龛造像

位于南壁西侧中下部。连弧尖拱形龛,龛缘两侧及下部残毁,残高24厘米,残宽33厘米。龛内雕结跏趺坐佛两尊,均高20厘米,宽10厘米,头部残毁,身后绘圆形头光和身光。左侧造像左肩至胸部残毁,但衣缘从右肩处下垂至胸前,胸口以上袒露,可知身着袒胸通肩式佛衣,双手于腹前交握。腿部及台座残毁。头光、身光均以白彩绘轮廓,头光内填红彩,身光内填黑彩。右侧造像内着僧祇支,束带在腹前系结,外着中衣搭肘式佛衣,右衣角搭左肩,双手结禅定印。左腿及台座残毁。头光、身光均以白彩绘轮廓,内填红彩。龛外右侧有题记,残存“顿井”2字。

3.第8龛(图七)

图七 第8龛造像

位于南壁西侧下部。连弧尖拱形龛,高36厘米,宽23厘米。龛内雕结跏趺坐佛一尊,高33厘米,宽17厘米,头部残毁。内着僧祇支,束带在胸前系结,外着中衣搭肘式佛衣,右衣角覆左肩,双手结禅定印,右脚横叠于左膝上。身后以黑彩绘圆形头光和身光,并以白彩描边。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层覆莲和半六边形座基。龛右侧有3字题记“僧宝清”。

4.第12龛(图八)

图八 第12龛造像

位于南壁西侧中部。重缘尖拱形龛,高36厘米,宽22厘米。龛内雕结跏趺坐佛一尊,高31厘米,宽15厘米,头部残毁。坐佛双耳下垂,颈部刻三道颈纹。内着僧祇支,束带在胸前系结,外着中衣搭肘式佛衣,右衣角覆左肩,中衣于胸前内折后下垂。双手掌心向上,右手四指蜷曲,置于左手之上,两拇指指端相接(此手印与标准的禅定印不同,笔者暂称之为“特殊的禅定印”),右脚横叠于左膝上。身后浅浮雕舟形背光,顶部高出龛楣,内刻圆形头光、身光及火焰纹。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层双子覆莲和半六边形座基。龛上部及头光内残存黑彩。

在千佛洞石窟内的单尊结跏趺坐佛造像龛中,仅第11龛和第12龛出现舟形背光高出龛楣的情况,具有一定的特殊性。

5.第13龛(图九)

图九 第13龛造像

位于南壁西侧中部。尖拱形龛,高38厘米,宽42厘米。龛内雕倚坐佛、结跏趺坐佛各一尊,头部均残毁,身后绘圆形光头和身光。左侧倚坐佛高32厘米,宽18厘米。头顶肉髻,内着僧祇支,束带在胸前系结,外着中衣搭肘式佛衣,右衣角覆左肩,双手抚膝,跣足分踏二圆台上。须弥座,上部被佛衣遮覆,下部为三层叠涩,前与圆台相接,二圆台底部有莲茎相连。右侧结跏趺坐佛高32厘米,宽17厘米。着袒胸通肩式佛衣,胸前衣纹密集,双手结禅定印。仰莲座,三层莲瓣,下部为素面半圆形座基。龛内上部及头光、身光内残存黑彩。龛外右侧有题记,残存“李□□”3字。

6.第20龛(图一〇)

图一〇 第20龛造像

位于南壁西侧下部。三联连弧尖拱形龛,高37厘米,宽58厘米。龛内雕结跏趺坐佛三尊,均头部及双手残毁,身后绘圆形头光。左侧造像高32厘米,宽17厘米。身着袒胸通肩式佛衣,双手于胸前合十。方形束腰须弥座,上部为两层叠涩,中部束腰内开如意形壸门,下部为三层叠涩。中间造像高32厘米,宽16厘米。内着僧祇支,外着中衣搭肘式佛衣,右臂曲肘上举,右手残毁,疑结说法印,左手抚膝,右脚横叠于左膝上。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部双层覆莲和半圆形座基残损较甚。右侧造像高32厘米,宽16厘米。内着僧祇支,外着中衣搭肘式佛衣,双手于胸前合十,右脚横叠于左膝上。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层覆莲和半六边形座基。三佛头光均用黑彩绘轮廓,内填白彩。龛外右侧有4字题记“□州三尊”。

7.第21龛(图一一)

图一一 第21龛造像

位于南壁西侧中部偏下。重缘连弧尖拱形龛,高42厘米,宽39厘米。龛内雕一佛二弟子,头部均残毁。主尊高42厘米,宽16厘米。双耳下垂,颈部刻三道颈纹。内着僧祇支,束带在腹前系结,外着中衣搭肘式佛衣,右衣角覆左肩。右臂曲肘上举,右手残毁,疑结说法印,左手抚膝,结跏趺坐于束腰莲座上。身后浅浮雕舟形背光,顶部高出龛楣,内刻圆形头光、身光及火焰纹。莲座上部被佛衣遮覆,下部为双层覆莲及半六边形座基。二弟子形制基本相同,均高18厘米,宽6厘米,上着中衣直裰式僧衣,下着百褶禅裙,立于覆莲台座上。左侧弟子双手于胸前合十,右侧弟子双手残毁,似交握于腹部。龛内上部残留蓝彩。龛外右侧有5字题记“院主僧惠开”,其中“僧惠开”3字处凸起,这种处理方法在石窟内仅见此一例。

8.第34龛(图一二)

图一二 第34龛造像

位于南壁中部偏下。尖拱形龛,高35厘米,宽24厘米。龛内雕结跏趺坐佛一尊,高30厘米,宽17厘米,面部残毁。高发髻,中有髻珠,眉间白毫相,颈刻三道颈纹。内着僧祇支,束带在腹前系结,外着中衣搭肘式佛衣。双手于腹前捧法轮状物,右脚横叠于左膝上。身后浅浮雕圆形头光和身光。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层双子覆莲和如意形座基。龛内残留蓝彩,造像头光、身光均以白彩绘轮廓,内填黑彩,并以黑彩描边,佛衣下部残存蓝绿彩。龛外右侧有3字题记“僧明达”。

9.第37龛(图一三)

图一三 第37龛造像

位于南壁中部偏下。二联尖拱形龛,高38厘米,宽40厘米。龛内雕结跏趺坐佛两尊,均头部残毁,着袒胸通肩式佛衣,身后绘圆形头光和身光,下为束腰台座。左侧造像高31厘米,宽15厘米,双手于腹前隐于袖中。右侧造像高30厘米,宽15厘米,双手于腹前交握,右手在内,左手在外。龛内残存绿彩,头光、身光均以黑彩绘轮廓,内填白彩。

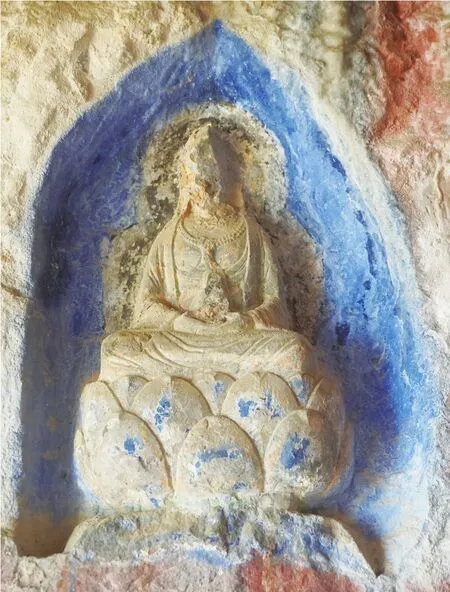

10.第48龛(封二)

位于南壁中部。连弧尖拱形龛,高55厘米,宽52厘米。龛内雕一佛二菩萨,头部均残毁。主尊高47厘米,宽22厘米。内着僧祇支,束带在腹前系结,外着中衣搭肘式佛衣。右臂曲肘上举,右手残毁,疑结说法印,左手抚膝,倚坐于束腰须弥座上,跣足分踏二莲台。身后浅浮雕舟形背光,内刻圆形头光、身光及火焰纹。须弥座上部被佛衣遮覆,下部为四层叠涩,与二莲台以莲茎相接。莲台部分残缺,有包泥补塑痕迹。二菩萨像形制基本相同,均彩绘圆形头光,项佩璎珞,着下裙式菩萨衣,两肩披帛,帔帛在腹前交叉后分别绕双臂垂于身侧,跣足立于仰覆莲台之上。左侧菩萨高32厘米,宽8厘米,双手捧宝珠;右侧菩萨高31厘米,宽8厘米,双手持两枝相互缠绕的莲蕾。龛内满施蓝彩;主尊背光内头光、身光施黑彩,火焰纹施红彩,须弥座下生出的莲茎施绿彩;菩萨头光以白彩绘轮廓,内填黑彩。龛外左侧壁面上有46字题记:“弟七保都保正侯司空,下保」丁三百五十人,去桃园山捉杀群」贼。大观戊子岁,镌佛一尊,献香」一对。侯进,父侯宜,母李氏」。”

此龛位于南壁正中央,是千佛洞石窟106座造像龛中规模最大者。同时,造像衣纹繁复,制作精致,明显有别于其他龛像,应在石窟中具有特殊地位。

11.第57龛(图一四)

图一四 第57龛造像

位于南壁中部上层偏西侧,为千佛洞石窟中唯一保存完好的龛像。尖拱形龛,高40厘米,宽20厘米。龛内雕结跏趺坐佛一尊,高36厘米,宽18厘米。高发髻,中有髻珠,眉间白毫相,眼睑微开,作俯视状,鼻锋隆起,双唇紧闭,双耳下垂,颈部刻三道颈纹。身着袒胸通肩式佛衣,双手结特殊的禅定印。身后绘圆形头光。束腰莲座,上部为三层仰莲,下部为双层覆莲与半圆形座基。龛内施蓝彩;造像头光以黄彩绘轮廓,发髻施蓝彩,佛衣施黄彩;莲座莲瓣施白彩,束腰及座基施蓝彩。龛外右侧有5字题记“顿井村兰顺”。

12.第69龛(图一五)

图一五 第69龛造像

位于南壁中部东侧。二联尖拱形龛,高33厘米,宽42厘米。龛内雕结跏趺坐佛两尊,均头部残毁,身后绘圆形头光和身光。左侧造像高29厘米,宽17厘米。着袒右式佛衣。左手上举至胸腹间,掌心向下,食指与中指平伸,无名指与小拇指弯曲内扣;右手置于腹前,掌心向上,大拇指与食指相扣,其余三指平伸。右脚横叠于左膝上。束腰莲座,上部为三层仰莲,中部束腰作如意形,下部为双层覆莲。右侧造像高30厘米,宽17厘米。着袒胸通肩式佛衣,双手交握。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层覆莲和半六边形座基。龛内残存绿彩,头光、身光均以白彩绘轮廓,内填黑彩。

13.第 81龛(图一六)

图一六 第81龛造像

位于北壁入口处。圆拱形龛,高87厘米,宽67厘米。龛内雕土地三侍造像。中间土地高47厘米,宽26厘米。头戴展脚幞头,面部残毁,仅存下颌三绺长髯,身着圆领广袖官服,腰扎革带,双手抚膝,倚坐于搭脑作卷云状的官帽椅上,左腿屈起,左足跟搭于右小腿内侧,右足踩于长方形脚踏上。左侧胁侍高25厘米,宽10厘米。损毁严重,仅可辨右手握拳上扬,左臂屈肘至腹前,下着饰兽面的犊鼻裈,赤足立于山石之上。右侧胁侍高20厘米,宽11厘米。残毁严重,可见头戴圆翅幞头,长髯垂胸,身着广袖官服,拱手侧身而立。龛内涂朱,造像帽子均施黑彩,土地官服施蓝彩,革带及官帽椅施绿彩。土地像与右侧胁侍之间残存21字题记:“崔林女夫霍郊三姐共□□」土地三侍磁州」为父母造。”

14.第89龛(图一七,右)

图一七 第88龛、89龛造像

位于北壁中部。为组合龛,左侧龛顶呈连弧尖拱形,右侧龛顶呈圆拱形,龛高33厘米,宽43厘米。龛内雕结跏趺坐佛两尊,头部均残毁,身后绘圆形头光和身光。造像着衣相同,均为内着僧祇支,束带在胸前系结,外着中衣搭肘式佛衣,中衣于胸前内折后下垂。左侧造像高30厘米,宽16厘米。佛衣底端覆座,双手结禅定印,右脚横叠于左膝上。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,下部为双层覆莲及半六边形座基。右侧造像高32厘米,宽17厘米。佛衣右衣角覆左肩,双手交握。束腰莲座,上部为三层仰莲,下部为双层如意形座基。头光、身光均以黑彩绘轮廓,内填白彩;左侧造像莲座上部所覆佛衣残存蓝绿彩;右侧造像莲座的莲瓣施白彩,并在每片莲瓣中部用蓝彩绘倒U形轮廓,束腰处施蓝彩,座基施绿彩。此龛与其左侧第88龛之间有6字题记“高壁温宜三尊”,可知两龛应属同一组造像。

15.第92龛(图一八)

图一八 第92龛造像

位于北壁西侧上部。尖拱形龛,高35厘米,宽22厘米。龛内雕结跏趺坐菩萨像一尊,高35厘米,宽21厘米。头部残毁,项佩璎珞,内着僧祇支,束带在胸前系结,外着中衣搭肘式菩萨衣,双手捧净瓶。净瓶已毁。身后绘圆形头光和身光。束腰莲座,上部为三层仰莲,下部残毁。龛内涂蓝彩;造像头光、身光均以白彩绘轮廓,内填黑彩,并在白彩外围以黑彩描边;莲座莲瓣施白彩,并在每片莲瓣中部用蓝彩绘制倒U形轮廓。龛右侧题记文字漫漶不清,可辨“石门村高”4字。

16.第93龛(图一九)

图一九 第93龛造像

位于北壁西侧顶部。近长方形龛,高38厘米,宽83厘米。龛内雕结跏趺坐佛四尊,均高35厘米,宽19厘米,头部残毁。造像形制相同,均着袒胸通肩式佛衣,双手结特殊的禅定印,身后绘圆形头光和身光。束腰莲座,上部被佛衣遮覆,隐约可见仰莲瓣,下部为两层如意形座基。头光、身光均以黑彩绘轮廓,内填白彩;佛衣底端及莲座、座基分别施绿彩和蓝彩,相邻佛像所施色彩相反。

(二)无龛造像

无龛造像共17身,其中南壁14身,北壁3身。

1.第1、2号造像(图二〇)

图二〇 南壁第1、2号造像

位于南壁西侧下部壁面凸起处。均为结跏趺坐佛,头部残毁,身后绘圆形头光和身光。左侧2号造像高35厘米,宽19厘米。内着僧祇支,束带在腹前系结,外着中衣搭肘式佛衣,双手结禅定印。束腰莲座,上部为三层仰莲,下部为单层覆莲和半六边形座基。右侧1号造像高33厘米,宽18厘米。残毁严重,仅可辨着覆肩袒右式佛衣,台座下部有莲茎与2号造像莲座下部相接。头光、身光均以黑彩绘轮廓,内填白彩。两身造像间有9字题记“焦寺村赵氏王氏二尊”,可知1、2号造像属同一组造像,为双尊像。

2.第 15、16、17号造像(图二一)

图二一 北壁第15、16、17号造像

并排开凿于北壁西侧上部壁面上,也是北壁仅有的3尊无龛造像。形制基本相同,均为结跏趺坐佛,高31厘米,宽20厘米。外着袒胸通肩式佛衣,双手交握,身后绘圆形头光和身光。台座均残毁,形制不明,仅可辨包泥补塑部分的卷云状装饰。头光、身光均以黑彩绘轮廓,内填白彩。头光外侧区域残存绿彩。

三、造像年代、特征与题材

(一)石窟年代

从第48龛龛外左上方壁面上的46字题记中的“大观戊子岁”纪年可知,该龛开凿于北宋徽宗大观二年(1108)。其余龛像虽无纪年题记,但整体来看,石窟内各龛像分布有序,排列整齐,彼此之间不存在叠压打破关系,且龛像布局和造像风格均较为相似,表明开窟者在动工前已有明确的规划,故石窟内各龛像的开凿年代应大致相近,均在北宋大观二年前后。

(二)龛形特征

经统计,千佛洞石窟造像龛共有尖拱形龛、圆拱形龛、组合龛、近长方形龛4种类型(表一)。尖拱形龛最多,计80座,其中包括连弧尖拱形龛53座;圆拱形龛14座,其中包括连弧圆拱形龛5座;组合龛较少,共8座,包括连弧尖拱形+圆拱形龛、二联连弧尖拱形龛、三联连弧尖拱形龛、二联连弧圆拱形龛等四种组合形式;近长方形龛最少,共4座,均呈横长方形。值得注意的是,组合龛中的二联或三联连弧尖拱形龛形,如第20、25、26、37龛等,就笔者目前所见,在河北宋金石窟中尚属首见。

表一 千佛洞石窟造像龛龛形统计表

(三)造像特征

1.造像组合及题材

根据尊像的数量,千佛洞石窟造像可分为单尊像、双尊像、三尊像和四尊像四种组合(表二)。单尊像共86身,包括结跏趺坐佛85身,结跏趺坐菩萨1身。双尊像共17组,其中“双结跏趺坐佛”组合15组,“倚坐佛+结跏趺坐佛”组合1组,此外,第9号无龛造像仅存一尊造像的头部轮廓,但从其题记“赵」妻韩」佛二尊”可知,原应为双尊像,可惜残毁较甚,具体形制不明。三尊像共11组,其中“一佛二弟子”组合1组,“一佛二菩萨”组合4组,“三结跏趺坐佛”组合5组,“土地三侍”组合1组。四尊像仅1组,组合形式为“四结跏趺坐佛”。

表二 千佛洞石窟造像组合统计表

手部姿势/手印是判定造像题材的重要依据之一。梳理千佛洞石窟造像资料可知,其共有11种手部姿势/手印(表三),下面在分析手部姿势/手印的基础上,结合相关文献记载及学术研究成果,分别对不同造像组合的题材进行探讨。

表三 千佛洞石窟造像手部姿势/手印类型统计表

(1)单尊像

单尊结跏趺坐佛共85身,有8种手部姿势/手印,包括结禅定印、双手交握、结特殊的禅定印、双手合十、双手抚膝、双手隐于袖中、双手捧法轮和一手置于腹前、一手抚膝。其中,双手交握不属于手印,更接近自然的手部动作;禅定印虽为佛造像常见手印,但从河北地区唐宋时期石窟造像来看,结此手印者对应的佛陀身份非常广泛,有涉县佛岩脑摩崖造像中的弥勒菩萨、阿弥陀佛及无量寿佛,平山县西林山千佛堂石窟的“南无妙花佛”“南无作明佛”,以及最为常见的释迦佛等;结特殊的禅定印和双手捧法轮较为少见,就笔者目前所见,在河北唐宋时期石窟中尚属首例;其余4种均非标志性的佛陀身份特征。因此,单尊结跏趺坐佛均难以通过手部姿势/手印判断身份。

结跏趺坐菩萨仅有1身,双手持净瓶,其也是千佛洞石窟中唯一持净瓶的造像。净瓶一般被认为是观音持物,在陕西富县梨树窑子观音殿石窟主尊、延安清凉山石窟第11窟前壁等北宋同时期石窟造像中均有持净瓶的观音像。据此,笔者认为该造像很可能为观音。

(2)双尊像

“双结跏趺坐佛”组合共15组,共有5种手印,包括结禅定印,双手交握,结特殊的禅定印,双手隐于袖中,左手上举至胸腹间、右手置于腹前,均非标志性的佛陀身份特征,难以据此判断造像身份。

唯一一组“倚坐佛+结跏趺坐佛”组合中,倚坐佛的手部姿势为双手抚膝。从造型来看,南北朝晚期至隋代以降,绝大多数倚坐佛造像的身份系弥勒佛。同时,这种手势也多见于河北地区唐宋时期石窟中的弥勒佛造像中,如史朝义显圣元年(761)开凿的平山县西林山千佛堂中,第55龛造像即为“双手平伸抚膝”,题记表明其身份为弥勒。由此推测,千佛洞石窟第13龛“倚坐佛+结跏趺坐佛”组合中倚坐佛的身份可能为弥勒。在净土信仰中,弥勒佛属于未来佛,多在组合像中被置于东方,阿弥陀佛为西方极乐世界教主,代表西方净土。而该组合中,倚坐佛位于左侧,即石窟的东向,符合净土信仰中弥勒佛的东方方位属性,那么位于组合右侧即石窟西向的结跏趺坐佛则很有可能代表了阿弥陀佛。由此进一步推测,“倚坐佛+结跏趺坐佛”组合的出现,可能是南北朝以来两种净土信仰并行发展的结果。

(3)三尊像

“三结跏趺坐佛”组合共5组,手部姿势/手印共有5种,包括结禅定印,双手交握,一手结说法印、一手抚膝,双手合十和双手捧法轮。

“一佛二弟子”组合仅1组,主尊手部姿势/手印为一手结说法印、一手抚膝。4组“一佛二菩萨”组合中,第32龛主尊为结跏趺坐佛,结禅定印。这两种手印均非标志性的佛陀身份特征,难以据此判断造像主尊身份。

另外3组“一佛二菩萨”组合中,主尊为倚坐佛,手部姿势均为一手结说法印、一手抚膝。此手势也见于北宋嘉祐二年(1057)开凿的涉县佛岩脑第3龛弥勒像,且该弥勒像的形象也与千佛洞石窟倚坐佛相似,作跣足踩于从须弥座下生出的二圆台上,加之前文已述,倚坐佛大多为弥勒佛,故这3组“一佛(倚坐佛)二菩萨”组合中的主尊可能为弥勒佛,胁侍菩萨则因缺乏标志性特征而身份不明。

“土地三侍”组合主尊为土地,两侧胁侍的身份则未在题记中提及。由于该组合造型更偏向于世俗人物,需要从人物形象出发判断其身份。左侧胁侍残毁较重,仅可辨下着饰兽面的犊鼻裈,但仔细观察造像表面,未发现其他衣纹痕迹,很可能未着其他服饰。这一形象不同于唐宋时期石窟中常见的着铠、袍、裙或具飘带的神王、天王、力士等形象,而是与北宋崇宁二年至三年(1103—1104)开凿的陕西宜川贺家沟石窟造像和美国弗利尔美术馆藏元代龚开所绘《中山出游图卷》中的鬼卒形象一致。再结合土地神阶较低,以及明清时期民间传说中土地手下有阴兵(鬼兵)若干的说法,推测左侧胁侍可能为鬼卒。右侧胁侍头戴圆翅幞头,长髯垂胸,身着广袖官服,与北宋时期文官的服饰及形象较为相似,暂将其比定为文官。清代凤翔木版年画中流行“花瓶土地神”“灯笼土地神”的造像组合,主尊为土地,两侧造像俗称“神鬼判官”,其中左侧胁侍为鬼面,上身着半甲,双手持金瓜锤,下身着裤裙,右侧胁侍戴帽,留须,着袍。这与千佛洞石窟“土地三侍”中“鬼卒+土地+文官”的组合形式完全一致,佐证了上述关于“土地三侍”身份推论的合理性。

(4)四尊像

“四跏趺坐佛”组合仅一组,结特殊的禅定印,缺乏标志性的佛陀身份特征,难以判断造像身份。

2.造像服饰特征

在千佛洞石窟的156身造像中,除土地三侍像身着广袖官服外,其余造像服饰主要可分为佛衣、僧衣和菩萨衣三类(表四)。

表四 千佛洞石窟造像着衣类型统计表

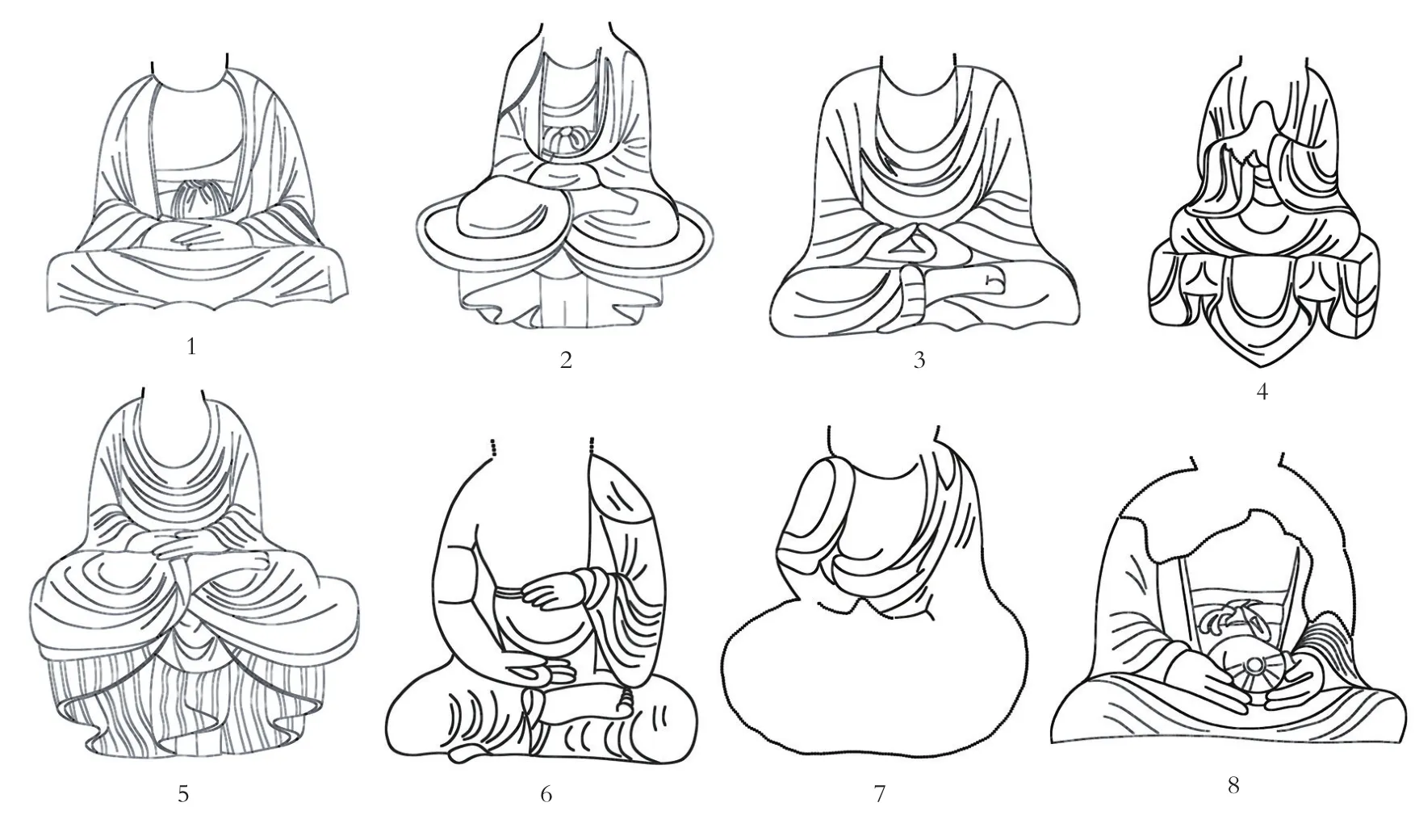

根据搭覆情况,佛衣可分为袒胸通肩式、袒右式、覆肩袒右式、中衣搭肘式、双领下垂式等五种样式(图二二)。其中,袒胸通肩式数量最多,共68身;中衣搭肘式次之,共42身;袒右式、覆肩袒右式、双领下垂式数量最少,均各有1身。其中,袒胸通肩式和中衣搭肘式佛衣均为延续唐代以来两京地区的佛衣范式,有底端覆座和不覆座两种情况。需要注意的是,中衣搭肘式佛衣在上衣右衣角覆左肩的同时,中衣于胸前内折后下垂,如第8、42龛造像佛衣,这与麦积山石窟第4窟2龛正壁、第100窟左壁、第111窟正壁等宋代造像的着衣方式一致,亦可佐证造像年代为宋代。

图二二 千佛洞石窟造像佛衣样式

僧衣均为中衣直裰式,计2身。菩萨衣则有下裙式和中衣搭肘式两种,其中下裙式8身,中衣搭肘式仅1身。

另有29身造像因残毁严重而服饰形制不明。

3.台座特征

石窟内的156身造像中,除土地三侍像无台座外,其余153身皆有台座,根据形制主要分为莲座和须弥座两类(表五)。莲座共有92具。其中,坐佛莲座上部多为2~3层仰莲瓣,莲瓣皆呈U形,较细长,个别还雕出一层莲蓬,中部束腰一般为素面,下部多为1~2层覆莲瓣和几何形座基,少量莲座下部无覆莲,仅有如意形、半六边形或双层浪花状座基(图二三)。胁侍菩萨的莲台形制基本与坐佛莲座相同,但束腰部分不明显,且台座整体较矮小。须弥座数量较少,共有5具,形制较为统一,中部束腰多开有壸门,上下各有3~4层叠涩及圆台,倚坐佛所坐的须弥座下生出以莲茎相连接的两朵莲台,以承托其双足。

表五 千佛洞石窟造像台座类型统计表

图二三 千佛洞石窟造像莲座类型

另有56具台座因上部被佛衣遮覆或残毁较严重而无法分辨整体形制。

值得注意的是,双层浪花状座基的莲座在千佛洞石窟中仅见第2龛造像一例,在目前已刊布的河北宋金时期石窟造像中亦属首见。

四、题记内容分析

千佛洞石窟内共有题记71条,绝大多数分布于造像龛的左侧,极少数位于造像龛右侧、造像上方或两身造像之间。题记内容包含供养人的乡里、身份及姓氏,为分析供养人所在地区、身份等提供了信息。

(一)供养人所在地区

与地名有关的题记共26条,涉及14处地名,分别为“矿山”“焦寺村”“顿井(村)”“西焦寺 ”“ 尼 至 果 寺 ”“ 崇 义 ”“ 高 壁 ”“营井”“西胡累村”“东焦寺”“斗山底村”“石门村”“磁州”和“城北”。

与1940年铅印本《武安县志》和现有行政区划图相对照,上述地名中,有10处可找到今天可能对应的村庄(见表六)。其余4处地点中,“磁州”“城北”由于信息不全无法明确所指地点,“西胡累村”“尼至果寺”则未能找到可能对应的地点。

表六 千佛洞石窟地名古今对照表

从现在的行政区划图看,能够古今对应的10处地点大多集中分布在千佛洞石窟的东南部,形成了以千佛洞石窟为中心的佛教信仰圈(图二四)。其中距石窟较近的顿井村在题记中出现频率最高,计11条,涉及供养人最多,应为千佛洞石窟信仰的核心区;距离石窟较远的崇义、矿山、石门等村出现频率较低,均仅有1条,涉及供养人较少。据这一现象推测,距离石窟越近,民众参与供养的积极性越高。

图二四 千佛洞石窟信仰圈

(二)供养人身份

根据题记,出资营造石窟的供养人身份包括基层管理者、僧侣、普通民众三类。

1.基层管理者

涉及基层管理者的题记仅1条,为第48龛题记,内容为:“弟七保都保正侯司空,下保」丁三百五十人,去桃园山捉杀群」贼。大观戊子岁,镌佛一尊,献香」一对。侯进,父侯宜,母李氏」。”可知供养人为“侯进”,身份为“都保正”。

该题记涉及北宋时期的保甲制度。宋神宗熙宁三年(1070),司农寺颁布《畿县保甲条制》,规定“凡十家为一保,选主户有才干、心力者一人为保长;五十家为一大保,选主户最有心力及物产最高者一人为大保长;十大保为一都保,仍选主户有行止、材勇为众所伏者二人为都、副保正。凡选一家二丁以上,通主客为之,谓之保丁,但推以上皆充”,目的是“寇乱息,而威势强矣”。由此可知,都保正是北宋时期的基层管理人员,下辖五百家,肩负除盗捕贼的责任,因此侯进带保丁“去桃园山捉杀群贼”是履行自身职责。保丁是由保户组成的“乡兵”,只从两丁以上人家抽选,此次“捉杀群贼”行动共带保丁350人。此外,两宋时期里正、户长、耆老、都副保正、大小保长、甲头等乡役一般由较富裕的民户充任,因此,侯进能够成为都保正,不仅应“有行止、材勇为众所伏”,还应具备富裕的家境,其供养开凿的造像龛位于石窟南壁中央位置正是其身份地位和家资财力的双重体现。

2.僧侣

涉及僧侣的题记共13条,除因残损而信息不全的“僧惠□”“僧□□”题记外,可明确对应11名僧侣:僧宝清、僧德宝、院主僧惠开、僧徙永、僧明达、僧惠静、僧济广、僧行降、僧惠海、僧崇信、僧智妙。其中惠开的身份较为特殊,为寺院主持,其余10人可能均为普通僧人,以惠字辈为主。

有僧人题记的造像共16尊,主要分布在北壁中部,从造像数量和位置来看,僧人深度参与了此次造像活动。笔者推测千佛洞石窟的开凿可能是当地百姓在院主惠开引导下所进行的佛事活动。值得注意的是,第82龛题记为“僧惠海」张万崔二姐共一尊”,是石窟内唯一一处僧俗合供的造像,表明三人之间可能存在亲缘之类的特殊关系。

3.普通民众

涉及普通民众的题记共55条,除7条因残缺而信息不全外,其余48条可分为单人供养和多人合供两种(表七)。

表七 千佛洞石窟普通民众供养造像情况表

(1)单人供养

共35条。其中16条题记显示供养人为女性,如第27龛题记“梁思妻刘氏”等;其余19条题记内容则显示供养人可能为男性,如第46龛题记“韩用男韩荣”等。

值得注意的是,有6条题记显示供养人可能具有亲缘关系:第61、62、63龛并列分布在南壁中部上层,且形制基本相同,题记分别为“宋宁母张氏”“宋臻母张氏”“宋宪”,推测3名供养人可能来自同一家族;第3号造像、第32龛和第81龛题记分别为“崔林女子四姐一尊”“顿井村崔林”“崔林女夫霍郊三姐共□□」土地三侍磁州」为父母造”,均有“崔林”一名,可知供养人可能均来自崔家。

(2)多人合供

共13条。包括第15龛(2条,各1人)、第26龛(2人)、第52龛(4人)、第53龛(2条,共7人)、第54龛(4人)、第55龛(2人)、第82龛(2条,共3人)、第83龛(2人),及第47龛左侧造像(2人),第1、2号造像(2人)。这些造像多位于窟壁下部,为小型单尊或双尊结跏趺坐佛造像(龛)。推测由于开龛造像耗资不菲,个人无力承担,只能多人共同出资捐造,且囿于财力,对于开凿位置及造像内容的选择余地较小。

(三)供养人中的女性群体

千佛洞石窟中与女性供养人有关的题记计27条,涉及33身造像,反映出女性供养人群体在此次佛事活动中的突出地位。

按照署名方式,涉及女性的造像题记有三类值得关注:一类是先冠夫名再加姓氏,如第5、6、7号造像题记“赵是妻付氏三尊”,第90龛题记“王宋太妻张氏三士”。刻此类题记的造像均位于窟壁中部、上部位置,造像题材有一佛二菩萨等,龛、像规模相对较大。第二类是村名加多人姓氏,如第53龛右侧题记“顿井村孙氏宋氏郭氏”,第52龛题记“顿井村贾氏李氏徐氏孙氏共一尊”,为同一村的多名女性供养人合供一尊或多尊造像,刻此类题记的造像多位于窟壁下部,龛、像规模较小。第三类供养人为节妇,仅见一例,为第15龛右侧题记“西焦寺节妇女孙谏妻李氏”。此外,来自同一家族的供养人中也包含较多女性,如宋家的“宋宁母张氏”“宋臻母张氏”,崔家的“崔林女子四姐”“崔林女夫霍郊三姐”等。由此可见千佛洞石窟女性供养人身份结构的多元化特征。

结 论

有研究表明,“两宋时期,在专制国家和普通民众之间起着协调和社会控制、管理功能的是宋代的乡村精英阶层”,“乡村管理体制中的里正、户长、乡书手、耆长、壮丁、都副保正、大小保长、甲头、承帖人等乡役”是这一阶层的重要组成部分。而精英一般都需要通过引起公众的注意来维持和强化其社会地位,开窟造像,无疑为他们提供了凸显自身社会地位的机会。在千佛洞石窟中,都保正侯进的造像龛位于南壁中央,无论从龛、像规模还是分布位置来看,都具有明确的主导地位。开窟造像这一行为,不仅能够满足个人宗教信仰的需要,还可以强化发起者在基层中的管理地位,因此,侯进很有可能是本次佛事活动的发起人。而在造像积功德和侯进个人权威的双重影响下,当地的“好善者”自然会积极地参与到这场佛事活动中。“好善者”中不仅有宋家、崔家等当地大家族以及家资比较充裕的富户,还包括大量的普通民众,从多人合供造像的情况看,这些民众很可能组成了社邑,以集资完成开龛造像的活动。

因此,笔者认为,千佛洞石窟很可能是由侯进发起,僧人惠开引导,侯进下辖保丁及乡里作为从众而建造的民间性公共佛堂。

千佛洞石窟造像题材多样,开窟年代明确,对于河北地区的宋金石窟研究具有重要的价值。同时,石窟内的造像题记内容丰富,不仅反映了佛教信仰及土地信仰的情况,为探究武安地区基层信仰的发展与流变提供了重要的考古资料,还印证了北宋时期保甲法制度的相关文献记载,填补了武安地区关于保甲法文献资料的空白。